Стабильность регионального развития как фактор макроэкономической устойчивости России в мирохозяйственной динамике: тренды, проблемы, перспективы имплементации зарубежного опыта стимулирования

Автор: Иванова Дарья Геннадьевна

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе авторской методики оценивается экономическая устойчивость регионов и округов России, выделяются основные особенности межсубъектной дифференциации в стране, рассматриваемой как фактор, определяющий необходимость реформирования национальной социально-экономической модели в долгосрочной перспективе. Подчеркнуто, что глобальный экономический кризис подтвердил несостоятельность сформировавшейся в России экспортно-сырьевой экономической модели и требуется разработка стратегии модернизации отечественного народного хозяйства. Рассмотрена динамика изменения вероятности устойчивого развития России, стран бывшего СССР и мира в целом. Оцениваются перспективы имплементации достижений государственной политики региональной стабилизации и устойчивости передовых стран мира в России, реализации модели устойчивой и зеленой экономики в условиях низкой предсказуемости глобальных социально-политических трендов современности. Заключается, что возврат к планированию экономической деятельности и сохранение тренда централизации ее регулирования на фоне оптимизации и дебюрократизации ответственных федеральных структур обеспечат эффективное переформатирование национальной экономики в направлении повышения ее устойчивости.

Экономическая устойчивость, регионы России, врп, зеленая экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/149143027

IDR: 149143027 | УДК: 332.1 | DOI: 10.24158/pep.2023.5.16

Текст научной статьи Стабильность регионального развития как фактор макроэкономической устойчивости России в мирохозяйственной динамике: тренды, проблемы, перспективы имплементации зарубежного опыта стимулирования

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия, ,

Введение . Переход к устойчивой экономике в условиях дестабилизации геополитической ситуации, санкционных и торговых войн, ставших реальностью начала XXI столетия и явным свидетельством исчерпания себя глобализацией как единственным вариантом мирового прогресса, представляется сегодня оптимальной перспективой.

Более того, эффективность и оперативность этого перехода, способность государств создать национальную модель устойчивости с учетом требований сохранения не только внешней конкурентоспособности хозяйства, поддерживаемой в большей степени за счет внутренних ресурсов и резервов роста, но и системы возобновления и поддержания количества и качества последних, автономной от динамики мирохозяйственной среды, обеспечат им лидерство на протяжении многих лет дальнейшей эволюции в границах будущей фазы социально-экономического прогресса.

Безусловно, в рамках новой структуры мировой экономики сформируется сложная иерархия макрорегиональных и национальных систем различной степени устойчивости, взаимоинтегриро-ванности, автономности, а, следовательно, иная система международного разделения труда, среда функционирования транснациональных производственно-распределительных компаний, международных организаций, изменятся принципы наднационального регулирования. Даже само понятие внешней (глобальной) конкурентоспособности претерпит существенные трансформации, в его оценке будут все больше учитываться факторы экологической целесообразности, социальной ответственности и ориентированности, заботы о будущих поколениях (Титова, 2022).

Россия, являясь крупнейшей страной и экономикой мира, обладающей колоссальным природным, инфраструктурным и человеческим потенциалом, политически еще в нулевые годы заявила свои амбиции на превращение в новый полюс, субъект будущего мирового устройства, которые, безусловно, должны обеспечиваться экономической стабильностью, ресурсной самодостаточностью, конкурентоспособностью, привлекательностью и суверенностью.

Формирование устойчивой и «зеленой» экономики – важнейшая компонента и фактор будущего прогресса нашей страны, ее ре-позиционирования в условиях эффективно регулируемой деглобализации мирового хозяйства, залог возможного лидерства на огромном пространстве Евразии, что дополнительно актуализирует проблематику представленной статьи.

Цель исследования – основываясь на достижениях зарубежного опыта реализации политики экономической самодостаточности регионов, а также на авторской методологии определения факторов экономической устойчивости, оценить экономическую стабильность регионов России в контексте динамики роста валового внутреннего продукта и современных реалий мирохозяйственных взаимодействий.

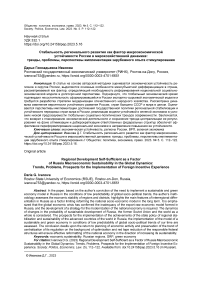

Оценка экономической устойчивости регионов России . Переход к устойчивой экономике требует скоординированной модернизации во всех сферах жизнедеятельности: технические, институциональные и социальные инновации должны быть согласованы с национальными и мирохозяйственными ориентирами устойчивой экономической системы, что гарантированно будет иметь далеко идущие последствия для всего общества (рис. 1).

Рисунок 1 – Принципы перехода к устойчивой экономике1

1 Securing the Future: Delivering UK Sustainable Development Strategy. L., 2011. 188 p.

Эффективность перехода к устойчивой экономике во многом детерминирована тем, как широкая общественность, представители бизнеса и государства принимают и применяют такие инновации, реагируют на изменения, возникающие в результате их использования. Все это актуализирует коммуникационные аспекты создания и поддержания приемлемости преобразований в рамках любой модели перехода к устойчивой экономике.

Как утверждает М. Беккер, любая технологическая трансформация, способная привести к социальным изменениям, нуждается в убедительном разъяснении, чтобы соответствовать широким общественным ценностям (Becker, 2019).

Экономическая устойчивость России, которая является крупнейшим по территории, природно-ресурсному и человеческому потенциалу государством мира, может рассматриваться как, без сомнения, важнейший фактор экономической устойчивости всей планеты.

Владея большой долей стратегических природных ресурсов (пахотные земли, вода, энергоносители, металлы), Россия может не только развивать собственную экономику в рамках моделей перехода к устойчивости (долгосрочной глобальной конкурентоспособности и растущей автономности от мировой конъюнктуры), но и быть гарантом стабильности экономического развития многочисленных стран Евразийского региона, выстраивая с ними стратегические взаимовыгодные и отвечающие требованиям устойчивого экономического прогресса отношения.

Вместе с тем формирование в постсоветской России экспортно-сырьевой модели, максимально ориентированной на международную интеграцию, привело к развитию тенденций, идущих вразрез с представлениями об экономической устойчивости: истощению природного капитала, увеличению воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека; структурным сдвигам в экономике, повышающим удельный вес природоэксплуатирующих и загрязняющих отраслей; значительному уменьшению величин макроэкономических показателей, в которых учитывается экологический фактор; высокому уровню показателей природоемкости и интенсивности загрязнений; экологически несбалансированной инвестиционной политике, ведущей к росту диспропорций между эксплуатирующими и перерабатывающими, обрабатывающими и инфраструктурными отраслями экономики; высокому физическому износу оборудования; недоучету экономической ценности природных ресурсов и услуг; природно-ресурсному характеру экспорта и др. (Воробьева, 2012; Морозова, 2013; Титова, 2022).

Понятие «зеленая экономика» является новым для России и фактически не используется в официальных документах. Тем не менее заявленные стратегические цели страны на ближайшие 10–20 лет во многом соответствуют именно ей1, главная из которых предполагает отказ от действующей модели развития, основанной на эксплуатации природных ресурсов. Стране необходимо приложить большие усилия, чтобы взять под контроль этот процесс (Потравный и др., 2016). Необходимость переориентации народного хозяйства страны становится все более очевидной, в том числе благодаря глобальному экономическому кризису, который подтвердил, что сформировавшаяся в России экспортно-сырьевая экономическая модель исчерпала себя.

Несмотря на популяризацию в мире идей устойчивой экономики, в России с 1990-х гг. стремительно падали значения соответствующих показателей. Устойчивость традиционного капитала уменьшалась за счет износа фондов, нехватки основных инвестиций, падения доходов населения, высоких темпов инфляции, роста внешней задолженности. Как предиктор экономической устойчивости человеческий капитал размывался ростом безработицы, резким падением качества жизни, ухудшением демографической ситуации. Одновременно негативные тенденции наблюдались и в природопользовании – российская экономика до сих пор не преодолела своего отставания в его эффективности с точки зрения энерго- и водооемкости, использования возобновляемых источников энергии и т. д. (Ускова, Копытова, 2018; Хыдыров, 2023).

В результате Россия не могла не только производить глобально конкурентную продукцию с высокой добавленной стоимостью, но и воздействовать на конъюнктуру мировых рынков, а также эффективно и оперативно реагировать на ее изменения (Прокопенко, 2017; Бобылев и др., 2017).

Безусловно, на фоне мировых трансформаций, слабой предсказуемости глобальной геополитической ситуации и с учетом потенциала России в этом отношении формирование актуальной и ориентированной на долгосрочное будущее модели экономической устойчивости страны сегодня рассматривается как единственная альтернатива национального прогресса.

События начала 2020-х гг. явно продемонстрировали нецелесообразность применения стратегии международной интеграции нашей страны в мирохозяйственные связи. Даже актуаль- ные еще десять лет назад тенденции национального развития, ориентированные на репозиционирование России в структуре международного разделения труда, концентрацию отечественной экономики на производстве товаров с высокой добавленной стоимостью и др. мероприятия потерпели крах в условиях санкционных войн, экономической и культурной отмены.

Россия должна создать собственную устойчивую экономическую систему, чтобы не только обеспечить достойный уровень жизни своему населению, защиту своей территориальной целостности и всего комплекса национальных интересов, но и рачительно использовать национальный природный и человеческий капитал, сформировать условия для его регенерации (Индикаторы экологически устойчивого развития: региональное измерение …, 2018).

Необходимость перехода к экономике устойчивого развития обсуждалась на заседании Государственного совета РФ в декабре 2016 г. По итогам заседания было решено: «Предусмотреть при разработке документов стратегического планирования и комплексного плана действий Правительства Российской Федерации на 2017–2025 годы в качестве одной из основных целей переход России к модели экологически устойчивого развития, позволяющей обеспечить в долгосрочной перспективе эффективное использование природного капитала страны при одновременном устранении влияния экологических угроз на здоровье человека»1.

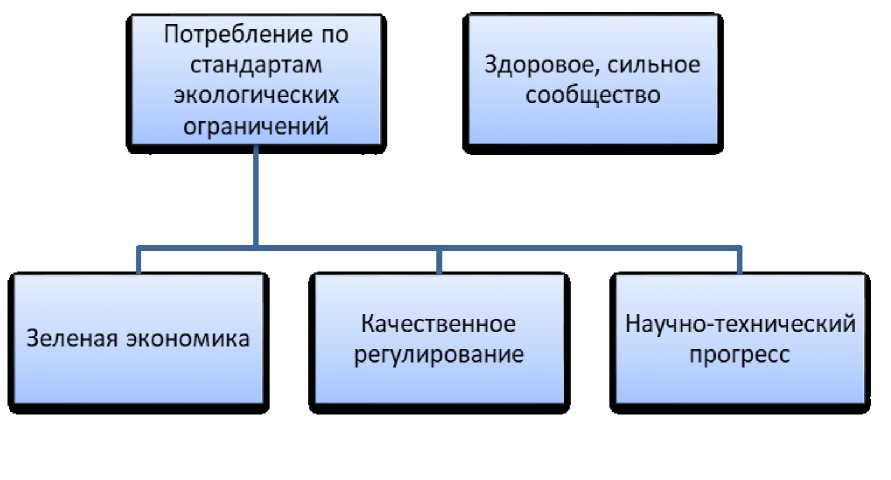

Безусловно, более позднее подключение России к глобальной повестке стабилизации экономического роста, нашло свое отражение в макроэкономических показателях как страны в целом, так и ее регионов в частности (Бобылев, 2017). Так, по итогам проведенного нами исследования (Иванова, 2023) в период 2010–2021 гг. вероятность стабильности экономического роста России составляла 14,7 %, что обеспечивало ей критическую 175 позицию среди 199 участвующих в рейтинге государств (между Эфиопией и Мали) и было почти в два раза ниже общемирового показателя (28,7 %). При этом отрыв России не только от стран лидеров (Франция – 66 %, Бельгия – 65 %, Австрия – 61,7 %), но и от стран БРИКС (Индия – 48 %, Бразилия – 31,7 %, Китай – 30,3 %) был огромен. Наглядно динамика изменения вероятности устойчивого развития России и мира в целом за период 2010–2021 гг. представлена на графике (рис. 2).

< Россия

Мир в целом

Рисунок 2 – Динамика изменения вероятности устойчивого развития России и мира в целом, 2010–2021 гг.2

Несмотря на то, что Россия относительно комфортно пережила период существенного падения общемировой стабильности 2019–2021 гг., темпы роста вероятности стабильности ее экономического роста низкие и не соответствуют ни мирохозяйственному значению страны, ни ее природному, человеческому и инфраструктурному потенциалу.

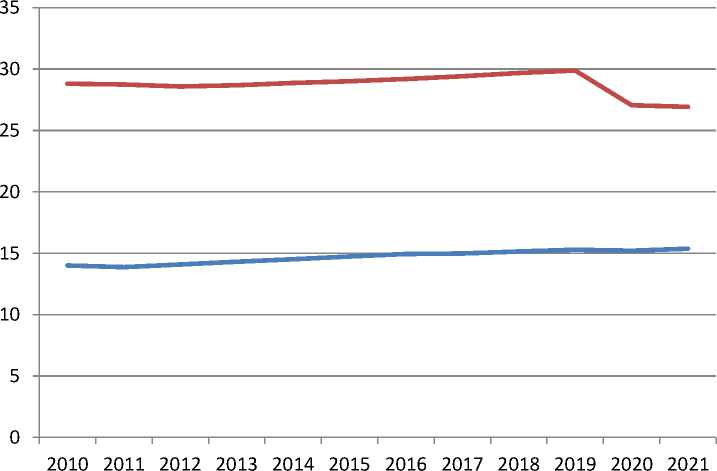

Сравнивая Россию с другими государствами, пережившими распад СССР, можно обнаружить сходство трендов в их развитии (медленный рост стабильности). Исключениями представляются Таджикистан и Узбекистан, продемонстрировавшие значительное снижение показателей в 2019 г. (рис. 3). Однако отставание России практически от всех соседей также очевидно.

^^^^^™ Россия с Узбекистан

Беларусь

^^^^^™Армения с Азербайджан

Казахстан

Таджикистан

Рисунок 3 – Динамика изменения вероятности устойчивого развития России и стран бывшего СССР, 2010–2021 гг. 1

Зарубежный опыт реализации политики устойчивости и самодостаточности регионов . В модели экономической устойчивости регионов в передовых странах мира центр чаще всего устанавливает предельные нормы и лимитирующие факторы регионального развития с целью сохранения устойчивости последнего, например, максимальные значения выбросов и целевые показатели сокращения использования ресурсов, проводит фискальную реформу для обеспечения экономической устойчивости (особенно в сфере природопользования), содействует развитию и передаче технологий и инноваций; разрабатывает национальную систему показателей экономической устойчивости для региона, контролирует ее реализацию. Так, еще в конце 1990-х гг. был разработан индикатор подлинного прогресса (ИПП, Genuine Progress Indicator – GPI), особенность которого состоит в учете в валового внутреннего продукта (ВВП) финансовых затрат, связанных с компенсацией вредных последствий промышленного производства. Разница между ИПП и ВВП аналогична разнице между общей и чистой прибылью компании: ИПП равен нулю, если доходы от производства товаров и услуг равны количеству средств, необходимых на ликвидацию вредных последствий такого производства (Белая, 2016).

Целый ряд стран (включая США, Канаду, Австрию, Великобританию, Швецию и Германию) начиная с 1990-х гг. в своих экономических отчетах стал указывать уровень национального ИПП. Результаты оказались весьма неожиданными: ИПП для ЕС и США показывает устойчивое сокращение благосостояния нации. В США индивидуальные доходы среднего американца росли лишь до 1970 г., после чего стагнировали вследствие исчерпания природного капитала.

В основе региональной политики Японии уже сегодня лежит индикативное планирование, закрепленное на законодательном уровне (Меркушева, 2012; Атанов и др., 2014; Региональное планирование в Японии …, 2019). Регионы, отличающиеся высокой самостоятельностью, стратегически ориентированы на обеспечение «качественного экономического роста», среди приоритетов которого – инфраструктура, имидж территорий, сохранение и рост реального благосостояния его населения, поддержание и увеличение природных и человеческих ресурсов, наращивание доли информационного и интеллектуального продукта в структуре регионального производства, признание значимой роли человеческого капитала (знаний и опыта), уровень жизни и здоровья населения.

Специфика политики США заключается в адресности и преимущественном решении локальных проблем. На региональном уровне создаются особые федерально-штатные комиссии, отвечающие за формирование прогнозов, планов, проведение различного рода исследований, связанных с обеспечением устойчивого развития регионов (Санников, Санникова, 2017; Минат, 2021; 2020). При этом пятилетние перспективные планы включают:

-

– анализ текущей экономической ситуации регионов;

-

– оценку реализации предыдущих программ;

-

1 Составлено автором.

– прогнозы экономического развития;

-

– утвержденные цели регионального развития на долгосрочный период;

-

– расшифровку этих целей в контексте с установленными приоритетными направлениями развития региональной экономики;

-

– оценку необходимого объема ресурсов для достижения поставленной цели;

-

– распределение комиссиями местного уровня средств финансирования в рамках утвержденных направлений регионального развития.

Во Франции стратегия национальной устойчивости реализуется посредством политики «полюсов роста»: развитие региональных «столиц» – устойчивость через стабилизацию и выравнивание регионов. Важнейшими катализирующими средствами выступают инвестиционные субсидии, направленные на содействие размещения промышленных предприятий за чертой города с целью недопущения перегруженности жилых кварталов (Прядкина, 2012; Сперанская, 2008; Сырыгина, 2022).

Региональные программы Канады фиксируют приоритет развития северных территорий. Основные мероприятия государства сводятся к финансированию капиталоемких проектов по развитию инфраструктуры регионов, обеспечению развития горнопромышленных предприятий, научным исследованиям и т.д. (Потапова, 2022; Сахаров, Андронова, 2020).

В Германии плановые показатели роста задаются через план федерального содействия, в соответствии с которым регионы уже сами вырабатывают мероприятия по их достижению (Котов, 2021; Пономарев, 2021). Поддержка территорий обеспечивается преимущественно за счет стабилизирующих мер в отсталом регионе.

Основу политики Чехии составляют модели дифференциации территорий с использованием индикативного подхода, что способствует наиболее эффективной реализации мероприятий устойчивого регионального развития (Карпова, 2019; Петржичек, 2005; Зубик, Черкас, 2016; Ка-мышанченко, Камышанченко, 2014).

Таким образом, анализ зарубежного опыта реализации политики региональной стабилизации и устойчивости подразумевает, с одной стороны, разработку системы плановых показателей с учетом местной специфики (структура регионального производства, природно-ресурсный и человеческий потенциал региона, перспективы развития кластеров и их интеграции в мирохозяйственные взаимодействия); с другой – организацию системы контроля и оперативного реагирования на достижение приведенных показателей (в том числе и с применением традиционных для государственного регулирования фискальных, монетаристских, административных инструментов).

С целью определения приоритетных направлений разработки и инструментов имплементации отечественной региональной политики необходимо оценить общее состояние региональной экономической устойчивости, определить роль федерального центра в стабилизации и стимулировании экономического прогресса территорий.

Методология и результаты исследования устойчивости регионов России . Было проведено исследование динамики роста валового регионального продукта в регионах России с 2010 по 2021 гг. с использованием данных Федеральной службы государственной статистики1, по аналогии с международным исследованием был рассчитан показатель стабильного роста ВРП каждого региона (который обеспечил достигнутый рост ВРП за рассмотренный период на условиях стабильности), а также с учетом стандартного отклонения реальных показателей динамики ВРП определена вероятность его стабильного роста по всем регионам и федеральным округам страны (табл. 1).

Таблица 1 – Вероятность сохранения стабильности экономического роста по округам РФ, 2010–2021 гг.2

|

Федеральные округа РФ |

Вероятность стабильности экономического роста округа |

|

Центральный федеральный округ |

18,32 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

18,26 |

|

Сибирский федеральный округ |

15,94 |

|

Южный федеральный округ |

14,96 |

|

Приволжский федеральный округ |

14,89 |

|

Северо-Западный федеральный округ |

14,28 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

14,28 |

|

Уральский федеральный округ |

10,81 |

1 Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс] // Федераьная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 07.05.2023).

2 Составлено автором.

Лидерами по стабильности экономического роста являются Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа (их показатели даже выше, чем общероссийские почти на 4 %); аутсайдером – Уральский федеральный округ, характеризующийся сниженными значениями анализируемых категорий (табл. 2).

Таблица 2 – Рост ВРП по округам РФ, 2010-2021 гг.1

|

Федеральные округа РФ |

Рост регионального продукта округов, разы |

|

Северо-Западный федеральный округ |

2,63 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

2,57 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ |

2,54 |

|

Приволжский федеральный округ |

2,45 |

|

Центральный федеральный округ |

2,44 |

|

Южный федеральный округ |

2,41 |

|

Сибирский федеральный округ |

2,37 |

|

Уральский федеральный округ |

2,23 |

Вместе с тем стабильность экономического роста не всегда означает его динамику – лидерами среди округов по росту валового продукта являются Северо-Западный и Дальневосточный округи, интересно отметить, что Урал и тут замыкает рейтинг – экономический рост в нем был не только самым небольшим, но и самым нестабильным среди всех регионов страны.

Отдельно была оценена в исследовании вероятность экономического роста и собственно уровень актуального развития 82 регионов России, изучены показатели по Крыму и Севастополю с 2015 г. (табл. 3, 4).

Таблица 3 – Вероятность стабильности экономического роста по регионам РФ, 2010–2021 гг.2

|

Регион |

Вероятность стабильного экономического роста, % |

Регион |

Вероятность стабильного экономического роста, % |

|||

|

Регионы-лидеры |

Регионы-аутсайдеры |

|||||

|

1 |

Алтайский край |

27,01 |

73 |

Магаданская область |

9,77 |

|

|

2 |

Саратовская область |

23,67 |

74 |

Красноярский край |

9,03 |

|

|

3 |

Республика Бурятия |

23,35 |

75 |

Тюменская область |

8,73 |

|

|

4 |

Кировская область |

21,53 |

76 |

Чукотский АО |

8,20 |

|

|

5 |

Курская область |

19,89 |

77 |

Кемеровская область |

8,17 |

|

|

6 |

Республика Алтай |

19,23 |

78 |

Астраханская область |

8,13 |

|

|

7 |

Курганская область |

19,09 |

79 |

Республика Ингушетия |

7,90 |

|

|

8 |

Республика Адыгея |

18,84 |

80 |

Республика Крым |

6,78 |

|

|

9 |

Ярославская область |

18,72 |

81 |

Сахалинская область |

5,22 |

|

|

10 |

Омская область |

18,72 |

82 |

г. Севастополь |

3,38 |

|

Только 35 регионов России (менее половины) имеют показатель вероятности стабильного экономического роста выше общегосударственного. И снова этот факт не означает реальных достижений роста валового внутреннего продукта. Так, регионы-лидеры по росту ВРП – Магаданская, Астраханская области, Чукотский АО, Севастополь – одновременно находятся и среди аутсайдеров по стабильности экономического развития. И наоборот, Омская область как регион со стабильным экономическим развитием вошел в список аутсайдеров по росту ВРП за 11 лет.

Следовательно, в рамках региональных экономик России может существовать и некая обратная взаимосвязь между реальным ростом ВРП в долгосрочном периоде и возможностью стабильности поддержания этого роста.

Регионы с нестабильным экономическим ростом в основном являются дотационными (регионы Дальнего Востока, Северного Кавказа и Юга России), динамика их экономического роста сложно прогнозируется ввиду выраженного влияния федеральных трансферов и может существенно изменяться год от года, исходя из наполняемости бюджета и стратегических планов Москвы. С другой стороны, и среди территорий, отличающихся стабильным экономическим ростом, также преобладают реципиенты федеральных средств.

-

1 Составлено автором.

-

2 Составлено автором.

Можно условно классифицировать регионы России на 4 категории, исходя из комбинации факторов динамики роста их ВРП и ее стабильности на протяжении 11 лет (табл. 5).

Таблица 4 – Рост ВРП по регионам РФ, 2010–2021 гг.1

|

Регион |

Рост ВРП, разы |

Регион |

Рост ВРП, разы |

|||

|

Регионы-лидеры |

Регионы-аутсайдеры |

|||||

|

1 |

Магаданская область |

5,38 |

73 |

Еврейская АО |

2,24 |

|

|

2 |

Калмыкия |

4,08 |

74 |

Республика Бурятия |

2,23 |

|

|

3 |

г. Севастополь |

3,78 |

75 |

Костромская область |

2,21 |

|

|

4 |

Астраханская обл. |

3,67 |

76 |

г. Москва |

2,14 |

|

|

5 |

Мурманская область |

3,66 |

77 |

Сахалинская область |

2,1 |

|

|

6 |

Тульская область |

3,18 |

78 |

Омская область |

2,06 |

|

|

7 |

Чукотский АО |

3,13 |

79 |

Тюменская область |

1,98 |

|

|

8 |

Воронежская область |

3,09 |

80 |

Республика Коми |

1,91 |

|

|

9 |

Пензенская область |

3,06 |

81 |

Томская область |

1,9 |

|

|

10 |

Чеченская Республика |

3,05 |

82 |

Кемеровская область |

1,73 |

|

Таблица 5 – Классификация регионов России по росту и стабильности роста ВРП2

|

Рост ВРП ниже среднего |

Рост ВРП выше среднего |

|

|

Вероятность стабильности ниже средней |

Ульяновская, Липецкая, Вологодская, Белгородская, Свердловская, Оренбургская, Архангельская, Сахалинская, Тюменская, Кемеровская области, Татарстан , Удмуртия, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Коми, Красноярский , Приморский, Пермский края, Еврейская автономная область 20 регионов |

Московская, Ивановская, Амурская, Тамбовская, Калужская, Воронежская, Мурманская, Астраханская, Магаданская области; Калмыкия, Чечня, Ингушетия, Саха (Якутия), Карелия, Крым; Севастополь, Санкт-Петербург ; Чукотский автономный округ; Камчатский край 19 регионов |

|

Вероятность стабильности выше средней |

Самарская, Саратовская, Тверская, Кировская, Смоленская, Челябинская, Нижегородская, Псковская, Калининградская, Новгородская, Волгоградская, Саратовская, Ленинградская, Курганская, Омская, Костромская, Ростовская, Томская области; Ставропольский, Хабаровский, Краснодарский, Алтайский края, Алтай, Северная Осетия, Дагестан, Тыва, Чувашия, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Москва 30 регионов |

Ярославская, Владимирская, Рязанская, Новосибирская, Иркутская, Курская, Орловская, Брянская, Пензенская, Тульская области Адыгея, Хакасия, Мордовия; Забайкальский край 14 регионов |

Примечание . В таблице полужирным шрифтом выделены регионы-доноры в каждой из групп.

Наиболее представительной является группа регионов с низким ростом ВРП, но отличающихся высокой (в сравнении со средним значением) вероятностью стабильности его интенсификации – 30 административно-территориальных единиц, из которых только три – доноры федерального бюджета в 2021 г.). Самой малочисленной группой является группа субъектов федерации с высокими показателями как роста ВРП, так и его стабильности – 14 регионов, причем в их числе нет ни одного донора федерального бюджета в 2021 г.). Больше всего их оказалось в группе с низкими показателями роста ВРП и невысокой стабильностью этого роста.

Выводы . Проведенный анализ регионов России позволяет сделать ряд выводов:

-

1 Составлено автором.

-

2 Составлено автором по: Дотационные регионы – рейтинг [Электронный ресурс] // Rusind.ru. Финансы и статистика. URL: https://rusind.ru/dotacionnye-regiony-rejting.html (дата обращения: 07.05.2023).

-

- относительно быстрый экономический рост регионов страны является крайне нестабильным (даже по меркам России в целом, вероятность стабильного экономического роста которой, как уже было определено выше, практически в два раза ниже общемировой);

-

- роль федерального центра в определении как динамики, так и стабильности экономического роста в России остается крайне высокой. Тот факт, что ни один из стремительно и стабильно развивавшихся регионов страны не является донором федерального бюджета это прямо подтверждает - 14 регионов получили возможность интенсивно развиваться непосредственно благодаря средствам федерального бюджета;

-

- чуть более половины регионов России имеют вероятность стабильности экономического роста выше общенациональной, хотя среди них - всего донора федерального бюджета в 2021 году.

Мы убеждены в том, что с учетом современных геополитических реалий, беспрецедентного санкционного давления и «экономизации русофобии» России жизненно необходимо осуществление изменения траектории хозяйственного прогресса от приоритетов экспортно-сырьевой интеграции в пользу экономической устойчивости, а также в том, что стабильность и устойчивость такой страны, как наша, должна основываться на аналогичных тенденциях каждого ее региона. В связи со сказанным приведем перечень желательных, на наш взгляд, действий для улучшения экономической ситуации в стране:

-

- во-первых, важно провести детальное исследование проблем экономической устойчивости каждого региона (с позиций предикторов - факторов, обеспечивающих их самодостаточность, и стабилизаторов - условий, автономизирующих стабильность экономического развития субъекта федерации от колебаний не только мирохозяйственной (например, в регионах, структура производства которых в большей степени ориентирована на внешние рынки), но и национальной (с учетом межрегиональной интеграции) динамики;

-

- во-вторых, следует выполнить разработку системы сбалансированных показателей оценки экономической устойчивости для каждого конкретного региона с учетом его природноресурсной, трудовой, финансовой, хозяйственной специфики (дотационные, вновь вошедшие в состав РФ, депрессивные, добывающие регионы, регионы роста и так далее), фиксирующих не только и не столько макроэкономические значения (отказ от фетишизации вРп), сколько критерии качества жизни, экологического следа, динамики воспроизводства человеческого и природного капитала как факторов регионального развития);

-

- в-третьих, необходима организация федеральной структуры, контролирующей региональный прогресс в направлении экономической стабилизации и действующей на принципах не «наказания виновных», а «поощрения лидеров» и оперативного решения проблем аутсайдеров (например, за счет реализации инвестиционных инициатив федерального центра, целевого выделения средств на решение региональных социальных или экологических проблем);

-

- в-четвертых, по аналогии с внешней национальной стратегией деоффшоризации экономики и национализации элит логично реализовывать похожие инициативы в регионах, поощрять повсеместный отход от пагубной для единства социально-экономического пространства России концентрации прибыли в более «комфортных» регионах, а не в местах реального ее происхождения, что ограничивает саму возможность социальной ответственности бизнеса за условия жизни местного сообщества, обязательную в условиях любой модели экономической устойчивости;

-

- в-пятых, следует обеспечить эффективность межрегионального сотрудничества по вопросам устойчивого развития (например, в рамках федеральных округов), формирующих повестку совместного преодоления проблем, развития инфраструктуры межрегионального взаимодействия (от транспортных коммуникаций до туризма и обмена студентами).

Как было продемонстрировано в оценке зарубежного опыта реализации региональной политики, централизованная разработка планов последней не является чем-то архаичным, символизирующим откат к практике жесткого регулирования и администрирования; более того, она применяется повсеместно. Считаем логичным возврат к планированию (по крайней мере, в сфере стимулирования экономической устойчивости регионов), сохранение тренда централизации экономического регулирования (при условии организационной модернизации федеральных структур, оптимизации и дебюрократизации их функционирования, превращения их в мобильные конструкты, работающие на принципах «открытого и электронного правительства») с целью не только эффективного переформатирования национальной экономики в актуальных условиях мировой ситуации, но и перехода нашей страны к модели экономической устойчивости, подразумевающей максимизацию рациональности, рачительности использования ее природно-ресурсного и человеческого потенциалов в контексте их ограниченности и бесконечности истории.

Список литературы Стабильность регионального развития как фактор макроэкономической устойчивости России в мирохозяйственной динамике: тренды, проблемы, перспективы имплементации зарубежного опыта стимулирования

- Атанов Н.И., Мункодугарова А.Б., Семёнов Ф.В. Стратегические подходы Японии и Республики Корея к развитию регионов: уроки, полезные для России // Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 2. С. 70-76.

- Белая М.Л. Природный капитал в современной экономике // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2016. № 2 (86). С. 59-68.

- Бобылев С.Н. Устойчивое развитие в интересах будущих поколений: экономические приоритеты // Мир новой экономики. 2017. № 3. С. 90-96.

- Бобылев С.Н., Горячева А.А., Немова В.И. «Зеленая» экономика: проектный подход // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 64. С. 34-44.

- Воробьева И.П. Устойчивость экономики и проблемы ее обеспечения в современной России // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2012. № 1 (17). С. 17-25.

- Зубик Д., Черкас Н. Инновационная стратегия Чешской Республики // Наука и инновации. 2016. № 10 (164). С. 35-39.

- Иванова Д. Показатели экономической устойчивости: проблемы межстрановой дифференциации и асинхронности мировой динамики. М., 2023. 286 с.

- Индикаторы экологически устойчивого развития: региональное измерение / С.Н. Бобылев [и др.] // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2018. № 2. С. 21-33.

- Камышанченко Е.Н., Камышанченко А.М. Региональные процессы рыночной трансформации в странах Восточной Европы и России // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: экономика. Информатика. 2014. № 1 (172). С. 16-21.

- Карпова В.В. Основные приоритеты политики Чехии // Обозреватель. 2019. № 3 (350). С. 96-104.

- Котов А.В. Обновлённая система поддержки регионального развития в Германии // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2021. № 3 (21). С. 94-100. https://doi.org/10.15211/vestnikieran3202194100.

- Меркушева О.А. Особенности региональной политики Японии на примере острова Хоккайдо // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2012. № 5. С. 56-62.

- Минат В.Н. Особенности функционирования региональных инновационных систем в штатах севера США // Вестник НГУЭУ. 2020. № 3. С. 198-213. https://doi.org/10.34020/2073-6495-2020-3-198-213.

- Минат В.Н. Пространственная неоднородность инновационной деятельности США // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2021. Т. 23, № 2. С. 149-160. https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2021.2.13.

- Морозова Т.Н. Оценка стабильности социально-экономического развития административно-территориальных образований на основе комбинации ресурсного и результативного подходов // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 17. С. 49-59.

- Петржичек В. Тенденции и перспективы развития чешской экономики // Известия Уральского государственного экономического университета. 2005. № 10. С. 73-77.

- Пономарев А.И. Политико-правовая модель целеполагания в государственном управлении Федеративной Республики Германия // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2021. Т. 17, № 4. С. 40-56. https://doi.org/10.12737/jfld.2021.040.

- Потапова А.И. Зарубежный опыт государственной финансовой поддержки арктических территорий (на примере северных территорий Канады) // Арктика XXI век. Гуманитарные науки. 2022. № 2 (28). С. 27-39.

- Потравный И.М., Новоселов А.Л., Генгут И.Б. Формализация общей модели зеленой экономики на региональном уровне // Экономика региона. 2016. Т. 12, № 2. С. 438-450. https://doi.org/10.17059/2016-2-10.

- Прокопенко З.В. Система устойчивого регионального развития и основы её формирования: концептуальный аспект // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9, № 6 (43). С. 1-8. https://naukovedenie.ru/PDF/36EVN617.pdf. (дата обращения: 07.05.2023).

- Прядкина Н.Н. Зарубежный опыт управления социально-экономическим развитием территорий // Вестник Оренбургского государственного университета. 2012. № 8 (144). С. 150-155.

- Региональное планирование в Японии / Л.Ф. Давлетшина [и др.] // Московский экономический журнал. 2019. № 8. С. 188-193. https://doi.org/10.24411/2413-046X-2019-18049.

- Санников Д.В., Санникова Н.И. Развитие институтов государственного регулирования экономики в Соединенных Штатах Америки (США) // Экономика и социум. 2017. № 1-2 (32). С. 537-541.

- Сахаров А.Г., Андронова И.В. Устойчивое развитие Арктических территорий Канады: цели и результаты // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2020. Т. 15, № 4. С. 140-162. https://doi.org/10.17323/1996-7845-2020-04-07.

- Сперанская Т.С. Развитие регионов: опыт Франции и перспективы России // Проблемы прогнозирования. 2008. № 2 (107). С. 157-159.

- Сырыгина С.А. Развитие регионов в рамках инновационной политики государства на примере России и Франции // Хроноэкономика. 2022. № 2 (36). С. 144-146.

- Титова Н.Ю. Обзор методических подходов к оценке уровня устойчивого развития и циркулярной экономики // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2022. Т. 17, № 3. С. 288-303. https://doi.org/10.17072/1994-9960-2022-3-288-303.

- Ускова Т.В., Копытова Е.Д. Вектор экологизации современной экономики России: проблемы и направления их решения // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2018. Т. 13, № 1. С. 37-57. https://doi.org/10.17072/1994-9960-2018-1-37-57.

- Хыдыров, А. Зеленая экономика: определение и значение // Вестник науки. 2023. Т. 2, № 3 (60). С. 67-70.

- Becker M. Das Digitale Narrativ: Wer Schreibt es Und was Steht Drin. München, 2019. 151 s. (на нем. яз.)