Стадийность геологического развития территории Южного Притиманья в позднем протерозое

Автор: Пактовский Ю.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Геологическая история Тиманской и Древнеуральской окраин Русской плиты в позднем протерозое (RF3-V2) представлена с точки зрения стадийности их развития в рамках общей теории тектоники плит. Показана важность проблемы «тройных» точек, или точек тройного растяжения, в начале рифтинга. На основании проведенного стадийного анализа обосновываются следующие положения: 1) тесная связь территории Южного Притиманья и Тиманской подвижной системы в позднепротерозойской геологической истории; 2) опосредованное влияние Тиманской подвижной системы на стадии развития Полюдовского рифта; 3) более ранняя - позднерифейская (RF3), а не ранневендская (V1) - активизация Полюдовского рифта. Предположение о миграции тройной точки от Полюдовского рифта к Кваркушско-Каменногорскому, наподобие точки тройного растяжения Красноморского рифта, остается проблематичным.

Тиман, русская плита, рифтогенез, стадийность геологического развития, тектоника плит

Короткий адрес: https://sciup.org/147245039

IDR: 147245039 | УДК: 55(234.852) | DOI: 10.17072/psu.geol.18.2.108

Текст научной статьи Стадийность геологического развития территории Южного Притиманья в позднем протерозое

Идея стадийности наряду с идеей цикличности, положенной в основу предыдущей статьи (Пактовский, 2019), является основополагающей в современной геологии. В связи со сложностью геологического строения исследуемой территории необходимо уделить некоторое внимание терминологии геологического районирования Урала с целью ее унификации, как это рекомендует ведущий Всероссийский геологический институт. По схеме районирования Урала, представленной в коллективной монографии «Геология и полезные ископаемые России» (2011), изучаемая территория почти полностью входит в Западную мегазону Уральской складчатой системы и расположена на границе трех крупных структур: Урала, ВосточноЕвропейской (ВЕП) эпикарельской и Тима-но-Печорской (ТПП) эпибайкальской платформ. По структурно-тектоническим признакам территория входит в состав Приуральских приразломных наложенных поднятий и называется Колчимско-Полюдовской. Расположенная юго-западнее Ксенофонтовская антиклиналь включена в состав выступов фундамента Тиманской ан-теклизы. По типу глубинного строения земной коры территория относится к переходному подтипу – перикратонно-рифтовому

(Колчимско-Вижайская зона) и внутрикра-тонно-перикратонному (Кваркушская зона). Обе зоны входят в Западную область Урала и разделяются трансрегиональным секущим разломом северо-западного (тиманского) направления. Геологические структуры Западной мегазоны развиты на континентальной коре с архейско-нижнепротерозойским кристаллическим фундаментом и по глубинному строению и формированию литосферы имеют много общих черт с ВЕП и ТПП.

При сопоставлении разных схем районирования Урала элементы наиболее крупного ранга совпадают (Кондиайн, 2011), поэтому изменение их названий нельзя считать оптимальным решением. Западная мегазона по структурно-тектоническим признакам подразделяется на Западно-Уральскую зону линейных структур и Центрально-Уральскую антиклинорную зону. Среди уральских геологов со времен И.Д. Соболева (1983) были приняты названия Западно-Уральская зона складчатости (ЗУЗС) и ЦентральноУральское поднятие (ЦУП) соответственно. Этими традиционными названиями таксонов наиболее крупного ранга мы и будем пользоваться, тем более что смысловой объем этих терминов совпадает.

По схеме распространения структурновещественных комплексов (СВК) Урала, составленной О.А. Кондиайном, территория принадлежит нескольким мегакомплексам: тиманскому геосинклинальному (RF 2 –V 1 ), позднебайкальскому древнеуральскому гео-синклинальному (RF 3 –V), урало-тиманскому платформенному (V–Є). Причем, древние СВК по этой схеме увязываются с историей возникновения и распада суперконтинентов: Родинии (RF 1 –RF 2 ) и Вендии (V 2 –Є). Древние комплексы, согласно этой схеме, находятся в обрамлении урало-сибирской «молодой» платформы (области завершенной складчатости), принадлежащей по времени становления к суперконтиненту Пангея (T– N), или «вегенеровской» Пангее, по В.Е. Ха-ину (1997). Эпохи развития подвижных систем и платформ подразделяются на стадии: раннюю, среднюю и позднюю. В основе выделения стадий лежит формационный анализ. Ранняя стадия характеризуется мощным проявлением базальтового и ультраосновного магматизма при подчиненном развитии осадочных пород; средняя стадия – резким сокращением продуктов основного магматизма и сменой кремнисто-глинистых формаций терригенными и карбонатными фли-шоидными; поздняя стадия – скачкообразным возрастанием кислой магматики и сменой флишоидных осадков молассовыми. При этом предполагается, что первая стадия отвечает рифтовой обстановке (континентального рифта, перерастающего в океанический – спрединг новообразованного океана) и островных дуг (субдукция океанической плиты); средняя стадия – обстановкам отмирания названных структур и заложения эпиостроводужных рифтов; а поздняя стадия – обстановкам коллизии.

Очевидно, что в основе такого подхода лежит представление о цикле Уилсона: «один континент – один океан», и трех основных этапах этого цикла: образование су-перконтитента – распад суперконтинента – образование нового суперконтинента с известной триадой плитотектонических процессов: спрединг, субдукция, коллизия (Wilson, 1966). Таким образом, мы видим, что формационный анализ увязывается с тектоническим.

Стадийность развития ЗУЗС представляет проблему, поскольку различия и границы стадий с трудом определяются по объективным природным причинам: «сквозное» распространение на разных стадиях терригенных и карбонатных формаций, а также доле-ритовой формации при общем незначительном объеме магматики (Кондиайн, 2011).

Другая проблема является методологической и связана со сменой геологических парадигм (Хаин, Рябухин, 1997). На протяжении последних десятилетий уральская геология переходит от статичной (точнее, полициклической, по Ю.Д. Смирнову, 1977) гео-синклинальной модели к современной модели тектоники плит. За это время сформировалось представление о важности процессов континентального рифтогенеза в докембрийской геологической истории Земли и Западной мегазоны Урала (Клюжина, 1981; Кур-бацкая, 1985; Хаин, Божко, 1988; Миланов-ский, 1999 и др.). В настоящей статье мы обратимся к стадийности геологического развития территории Южного Притиманья в позднем протерозое в свете указанных выше, важных для понимания геологии Урала проблем.

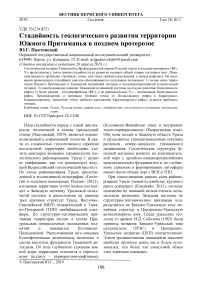

На геологической карте (рис. 1) показаны главные тектонические структуры исследуемой территории Южного Притиманья: По-людово-Колчимский антиклинорий, Полю-довская, Среднеухтымская, Верхнеухтым-ская и Ксенофонтовская антиклинали, в ядрах которых обнажаются древние верхнепротерозойские комплексы пород. Ранние этапы развития исследуемой территории связываются с геологической историей Русской плиты и устанавливаются в основном по геофизическим и палеомагнитным данным. Архейско-нижнепротерозойский (AR2–PR1) субстрат земной коры Русской плиты имеет мозаичное строение (Ибламинов, Алванян, 2018). Эта мозаика гранитных блоков, сшитых зонами подвижных поясов, получила название гранит-зеленокаменных областей. В результате эмбриональной тектоники плит (Хаин, 2003) на протяжении мезо- и неоархея (AR2-3) возникли микроконтиненты: ВолгоУральский, Сарматский, Фенноскандинав-ский. На рубеже архея и протерозоя, 2,5 млрд лет назад, они образовали единый материк, кратон Балтика, в составе первого предполагаемого суперконтинента Пангея 0 (Хаин, 2003; Пучков, 2010). По Богдановой, Писаревскому, Ли (2009), к началу позднего рифея (RF3) образовался новый суперконтинент – Родиния (или Пангея II, по Хаину, 2003), становление которого заняло около 400 млн лет (от 1,3 до 0,9 млрд лет назад). Распад суперконтинента связывается с мантийным суперплюмом (830-650 млн лет назад). Геологическая история ВосточноЕвропейской эпикарельской и Печорской эпибайкальской плит, в их сопряжении с Тиманским и Уральским подвижными системами в позднем докембрии, непосредственно связана с процессами становления и распада суперконтинента Родиния. Важность геологического рубежа (1 млрд лет тому назад, начало позднерифейской эры RF3) особо подчеркивает В.Е. Хаин, поскольку именно с этого времени механизм тектоники плит стал подобен современному (Хаин, 2003).

Рис. 1. Позднепротерозойские структуры Южного Притиманья на геологической карте Пермского края (по Б.К. Ушкову, 2000, из Атласа Пермского края, 2012)

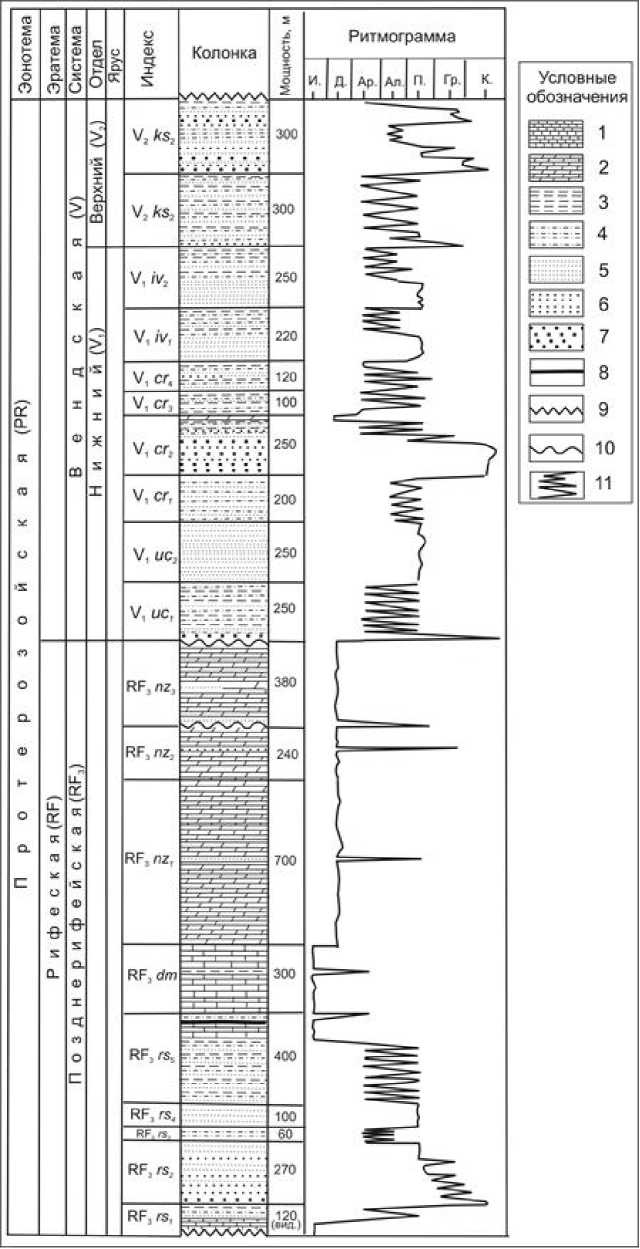

История геологического развития Русской и Печорской плит, в их сопряжении с Ти-манской и Уральской подвижными системами, характеризуется особенностями, сходными и отличными для каждой из них. О.А. Кондиайн (2011) предложил стадийность развития крупных структур для всего региона Урала. В табл. 1 мы вычленили эти стадии только для территории Южного Притиманья.

Здесь и в дальнейшем мы также будем пользоваться терминами Русская плита и

Печорская плита, исходя из того соображения, что рассматриваем историю их объединения в Восточно-Европейскую платформу с точки зрения тектоники плит, а для этого необходимы как минимум четко обозначенные названия самих плит. Эти термины являются вполне корректными и устоявшимися в научной литературе. По схеме О.А. Кон-диайна Русская плита (ВЕ1) и Тиманская подвижная система (Т1), обрамлявшая ее с севера и северо-востока – востока (в современ- ных координатах), вместе начинают свое развитие (табл. 1). Деструкция и распад суперконтинентов имеют сходный механизм, заключающийся в образовании новых по- движных поясов, или мобильных зон, с океаническим базитовым типом земной коры, которые затем причленяются к окраине расположенного рядом континента.

Таблица 1. Стадии развития основных структур Южного Притиманья в позднем протерозое (по О.А. Кондиайну, 2011, с нашими дополнениями)

|

Время, млн лет |

Общая возрастная шкала |

Местные стратиграфические подразделения |

Тектонические регионы и стадии их развития |

||||||

|

Эон |

Эра |

Период |

Эпоха |

||||||

|

565 |

PZ |

Е |

V 2 – Є 2 |

УТ (Вендия) |

|||||

|

Поздний протерозой |

V |

V 2 |

ВЕ 21 |

ДУ 3 |

|||||

|

635 |

V 1 |

ВЕ 1 |

Т 3 |

ДУ 2 |

|||||

|

Рифей |

RF 3 |

RF 33 |

Низьвенская свита RF 3 nz |

Т 2 |

|||||

|

RF 32 |

Деминскаяя свита RF 3 dm |

ДУ 1 |

|||||||

|

1000 |

RF 31 |

Рассольнинская свита RF 3 rs |

ТБ |

||||||

|

RF 2 |

RF 24 |

? |

Т 1 |

||||||

|

RF 23 |

Стратоны Южного Урала и авлакогенов Русской плиты |

||||||||

|

RF 22 |

|||||||||

|

RF 21 |

Евр (Родиния) |

||||||||

|

1600 |

RF 1 |

||||||||

Примечания: ВЕ – Восточно-Европейская платформа, Евр – Евразиатская протоплатформа (суперконтинент Родиния), ТБ – Тазовско-Баренцевская платформа, УТ – Урало-Тиманская эпибайкальская платформа (область завершенной складчатости, входящая в состав суперконтинента Вендия), ДУ – Древнеуральская позднебайкальская подвижная (геосинклинальная) система, Т – Тиманская раннебайкальская подвижная (геосинклинальная) система. Цифрами обозначены стадии развития структур.

В результате гранитизации эти подвижные пояса приобретают сиалический слой и все черты континентальной земной коры двуслойного строения, однако более молодого возраста, чем кратон, который окаймлял прежде этот подвижный пояс. Процесс деструкции суперконтинента начинается по ослабленным зонам архейско-нижнепротерозойских зеленокаменных поясов. По этим зонам древнего заложения в периоды континентальной тектономагматической активизации закладываются разрывные нарушения, переходящие в авлакогены и рифты, сначала внутриконтинентальные, а затем, если активизация продолжается, – и в межконтинентальные (Хаин, Ломизе, 1995; Милановский, 1999). Последние дают начало развитию нового океана с образованием срединно- океанического хребта и двух главных типов окраин континентов: активной и пассивной. Таким образом, на первой стадии важно определить эпоху рифтогенеза на континенте, образование срединно-океанического хребта в подвижной зоне, затем – тип континентальной окраины смежных континентов, а также изменение во времени этих окраин. Задача эта непростая, но решаемая. Одними из первых рифтогенную модель для Урала предложили М.Л. Клюжина и Б.Я. Дембов-ский (1988). По мнению М.Л. Клюжиной (1981), возникновение рифтогенных формаций определило всё последующее развитие региона. По сути, сходных взглядов придерживалась и Ф.А. Курбацкая, основываясь на детальном изучении вещественного состава докембрийских пород Среднего Урала (1985).

По предлагаемой О.А. Кондиайном схеме еще в среднем рифее (RF 2 ) произошло заложение ранних байкалид Тиманской подвижной системы. Одновременно и в тесной связи с этим событием в результате распада суперконтинента Родиния обособились тазовско-баренцевоморская (ТБ) и восточноевропейская (ВЕ) ее части (табл. 1). Между ними с северо-запада на юго-восток, согласно простиранию тиманид, раскрылся Печорский палеоокеан, развившийся из внутри-континентального рифта в межконтинентальный. Причем, со стороны Русской плиты в результате постепенного опускания пери-кратонной части материка образовалась пассивная окраина (шельф, континентальный склон, подножие), а со стороны Тазовско-Баренцевоморской – активная (Оловяниш-ников, 1997). Всё время существования Печорского палеоокеана окраина Русской плиты оставалась пассивной (Тимонин, 1997). Строго говоря, время заложения Тиманской пассивной окраины неизвестно, поскольку полный разрез рифея присутствует только на Южном Урале. Возможно, в результате дальнейших исследований произойдет удревнение этого времени до нижнего рифея (RF 1 ), как отмечает В.Н. Пучков (2010).

Вторая, или средняя, стадия формирования Тиманского подвижного пояса соответствует всему верхнему рифею – RF 3 . Необходимо подчеркнуть, что Русская плита (ВЕ 1 ) в эту эру все еще находится на первой стадии своего развития (табл. 1). Отсюда следует важный вывод о том, что развитие подвижных поясов происходит несравненно быстрее, чем формирование платформ, а также о том, что океаны меняют свою конфигурацию и местоположение также несравненно более мобильно. Таким образом, термин, обозначающий подвижные пояса как мобильные, представляется очень удачным и полностью оправдывает свое название.

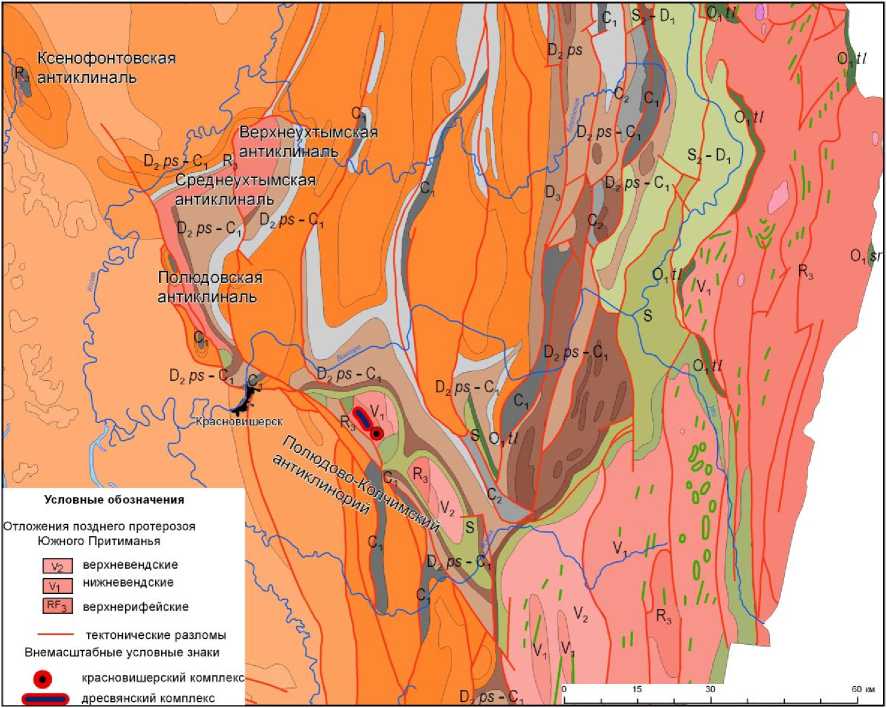

Полный стратиграфический разрез исследуемой территории в позднем протерозое, составленный нами по первичным материалам геологического доизучения (ГДП-50) разных лет, представлен на рис. 2. На его основе сделана ритмограмма, характеризующая смену как крупных циклов осадкона- копления (верхнерифейский, нижневендский и верхневендский), так и более мелких, указывающих на геотектоническую обстановку платформенной или океанической группы (рис. 2).

На исследуемой нами территории Южного Притиманья достоверных отложений начала первой стадии развития Русской плиты, относящихся к среднему рифею (RF 2 ), до сих пор не зафиксировано. Однако в основании известного рифейского разреза Полюдо-во-Колчимского антиклинория, наиболее полного на изучаемой территории, обращает на себя внимание первая пачка рассольнин-ской свиты (RF 3 rs 1 ; рис. 2). Нижний контакт рассольнинской свиты не вскрыт буровыми работами, на поверхности не обнажается; пачка картируется на узком участке в югозападной части ядра Колчимской антиклинали. На ритмограмме (рис. 2) нижняя часть первой пачки рассольнинской свиты отвечает карбонатному пику, а верхняя – терригенному грубообломочному. Нижняя часть рас-сольнинской свиты, представленная перекристаллизованными светло-розовыми известняками с прослоями доломитов, по Р.Г. Ибламинову (2019), может быть сопоставлена с мойвинской и муравьинской свитами (RF 2 mv+mr ) Верхнепечорско-Кутимского антиклинория Центрально-Уральского поднятия (табл. 2). Предположение о существовании единого для Северного и Среднего Урала карбонатного (биостромного) уровня (мойвинская, деминская, низьвенская, клык-танская свиты) высказано также пермскими геологами В.Я. Алексеевым и Г.Г. Морозовым (1997).

На ритмограмме (рис. 2) терригенная толща рассольнинской свиты, представленная в основании второй толщи (RF3rs2) гру-бообломочноыми породами, сменяющимися вверх по разрезу аркозовыми песчаниками, открывает начало трансгрессивного цикла отложений верхнего рифея. Трансгрессия была направлена в сторону Русской плиты на фоне развития грабена северо-западного простирания на плитной окраине, обращенной в сторону Тиманской подвижной системы. Аркозовые песчаники рассольнинской (RF3rs) свиты сопоставляются с отложениями зильмердакской свиты Южного Урала, где они были выделены Б.М. Келлером (1973) в фалаховую формацию.

Таблица 2. Схема корреляции стратиграфических подразделений верхнего докембрия Колчимско-Полюдовского поднятия и Вишерско-Кутимского антиклинория (по О.А. Кондиайну, 2011; с нашими дополнениями)

|

Структурновещественный ме гакомплекс |

Колчимско- Полюдов-ское подня тие |

Мощность, м |

Возраст, млн лет * |

Мощность, м (по Серебрен-никову, 1983) |

Структурно-веществен-ный мегаком-плекс |

Вишер-скоКутим-ский анти-клинорий |

Мощность, м |

Возраст, млн лет * |

||

|

Позднебайкальский древнеуральский геосин-клинальный (RF 3 – V 2 ) |

Кочешорская свита |

900 – 1700 |

569 – 590 |

1325 – 1725 |

Поздне-байкальский древне-уральский гео-синклинальный (RF 3 -V 2 ) |

Лап-топай-ская свита |

до 1700 |

– |

||

|

Ильявожская свита |

800 – 900 |

622 – 635 |

880 – 900 |

|||||||

|

Перерыв |

Перерыв |

|||||||||

|

Тиманский геосинкли-нальный (RF 2 – V 1 ) |

Чурочинская свита |

до 450 |

670 |

|||||||

|

Перерыв |

||||||||||

|

Возрастное положение неточное, отношение к Тиманскому СВК недостаточно уверенное |

Усть-чурочинская свита |

500 1000 |

658685 |

810 |

Чу-валь-ская свита |

2850 – 3900 |

– |

|||

|

Перерыв |

Перерыв |

|||||||||

|

Тиманский геосинкли-нальный (RF 2 – V 1 ) |

К S3 Он о W О 2 К S' о и ^ И |

Низьвен-ская свита |

до 1800 |

775 |

1320 |

Вел-сов-ская свита |

1350 – 2200 |

610 |

||

|

Дёмин-ская свита |

300 |

860 |

300 |

Перерыв |

||||||

|

Ише-римская свита |

1450 – 2060 |

– |

||||||||

|

Рассоль-нинская свита |

900 – 1100 |

897 – 927 |

855 – 1090 |

Тиман-ский гео-синклинальный (RF 2 – V 1 ) |

||||||

|

? |

Перерыв |

|||||||||

|

Мой-винская свита |

1550 – 2500 |

840 |

||||||||

* Примечание: метод определения возраста пород – K-Ar по глаукониту, 1960-1980 гг.

Терригенные отложения вверх по разрезу постепенно сменяются карбонатными (вторая часть пятой пачки рассольнинской свиты RF3rs5), представленными серыми глинистыми известняками с прослоями туфов и туфобрекчий щелочных базальтоидов дре-свянского комплекса (ТβRF3dr), отнесенных А.М. Зильберманом к базальт-долеритовой (трапповой) формации (Зильберман и др., 2000; Ибламинов, Лебедев, 2001). Необходимо подчеркнуть, что наличие щелочных магматитов в рифейском разрезе Южного Притиманья имеет важное значение и является прямым свидетельством тектономагма-тической активизации региона, каковой, как нам представляется, впоследствии никогда уже не было. По модели, упоминавшейся выше, мы связываем эту активизацию с дальнейшим развитием Полюдовского рифта по терминологии М.Л. Клюжиной и Б. Я. Дембовского (1988), или рифта тимано-уральского типа по терминологии Ф.И. Кур-бацкой (1985; 2007), заложенного, по-видимому, еще в конце среднего рифея, как событие, отвечающее образованию Тиман-ской подвижной системы. Вслед за В.Г. Оло-вянишниковым (1996; 1997) мы связываем формирование Полюдовского рифта на континентальной окраине Русской плиты с де-тачментом, глубинной поверхностью срыва, погруженной в сторону Тиманской подвижной системы при раскрытии Печорского палеоокеана. Оперяющие детачмент листриче-ские сбросы являлись активными тектоническими элементами при погружении Тиман-ской окраины Русской плиты и одновременно естественными ограничителями сбросовых структур, заложенных при континентальном рифтогенезе. Забегая несколько вперед, необходимо отметить, что эти древние, рифейского заложения, дизъюнктивные нарушения во многом определили тектонику Южного Притиманья в последующие геологические эпохи. Отметим также альтернативное мнение В.Н. Пучкова, считающего зону Полюдовского рифта Притиманской перикратонной впадиной согласно схеме структурного районирования ВолгоУральской области по рифейскому структурному этажу, где внутриконтинентальные авлакогены открываются в еще более глубокие перикратонные впадины. При этом раз- резы авлакогенов и перикратонных впадин близки по строению и хорошо коррелируются (Пучков, 2010). Важно, что верхнери-фейские отложения Южного Притиманья, в основном аркозовые песчаники и стромато-литовые глинистые известняки и доломиты, являются мелководными, а щелочные ба-зальтоиды дресвянского комплекса соответствуют рифтогенному магматизму, по этим причинам мы остаемся на позиции рифтинга для исследуемой территории.

Пока остается неясной причина возникновения Полюдовского рифта. По Р.Г. Ибла-минову и Г.В. Лебедеву (1997), внутрикон-тинентальный рифтинг на востоке Русской плиты в соответствии с теорией должен начаться с заложения «тройной» точки, т. е. с точки тройного растяжения континентальной плиты, и исследователи указывают такие точки – Чикманскую и Полюдовскую. С другой стороны, активизация периферии платформы тесно связана с тектоническими процессами, происходящими в смежном океаническом секторе, согласно правилу А.П. Карпинского (Хаин, Рябухин, 1997). Для территории Южного Притиманья – это Тиманская окраина Русской плиты и Тиманская подвижная система в конце среднего (RF 2 ) – начале позднего рифея (RF 3 ). Нельзя также забывать о гипотезе мантийного суперплюма (830–650 млн лет назад), приведшего к распаду суперконтинента Родиния (Богданова и др., 2009).

Локализация точки тройного растяжения представляет значительные трудности и является поводом для дискуссии, хотя тектонические структуры подобия, даже на современной геологической карте, достаточно очевидны (рис. 1). Так, прежде всего бросается в глаза зона сочленения Полюдово-Колчимской и Кваркушско-Каменногорской структур. Другая структура подобия расположена северо-западнее, на разветвлении Ксенофонтовской и Среднеухтымской структур. Образование подобных структур В.Н. Пучков объясняет сильнейшей виргацией (Пучков, 2010). В настоящее время «распределение дайковых роев и установление их тройных сочленений» (Богданова, 2014) признается одним из характерных признаков распада суперконтинентов. Можно лишь предположить, что на изучаемой территории точка тройного растяжения могла мигрировать из зоны своего первоначального заложения в сторону активизировавшейся восточной окраины континента, т. е. из Полю-дово-Колчимской зоны в Кваркушско-Каменногорскую. Так, например, мигрировала трехлучевая точка рифтов Акаба и Суэц по направлению к району Афар через все современное Красное море и положила начало Великому Африканскому рифту. Это, конечно, только предположение.

Древнеуральская подвижная система меридионального простирания по схеме О.А. Кондиайна (табл. 1) закладывается только в инзерское время (параллелизуемое в Полю-довской зоне с деминским – RF 3 dm ). По мере развития она рассекает более древнюю Ти-манскую подвижную систему (тогда находившуюся уже на средней стадии развития) и накладывается на восточный угол Русской плиты. О.А. Кондиайн (2011) также связывает с этим событием образование небольшого Екатеринбургского жесткого блока Русской плиты, оказавшегося по другую сторону новообразованного Древнеуральского моря, шириной до 600 км (или Доуральского океана по терминологии Н.И. Тимонина (1998), или Центральноазиатского океана по терминологии Хаина и Божко, 1988). С этим же событием, возможно, связано образование еще одного блока континентальной коры Русской плиты, также оставшегося «по ту сторону» Доуральского океана, – мойвин-ского, в составе Верхнепечорско-Кутимского антиклинория, как можно предполагать, опираясь на вышеупомянутое мнение Р.Г. Ибламинова (2019). При этом необходимо отметить, что Доуральский океан нигде не достиг ширины, соответствующей современному определению океана. Возможно, что это был все-таки рифт, меридиональный рифт глобальных размеров по простиранию, наподобие современного Великого Африканского, находящегося на ранней стадии развития и еще не превратившегося в потенциально возможное Великое Африканское море.

В результате сопряжения двух подвижных поясов Тиманская структура заняла секущее положение по отношению к Древнеуральской и образовала классический угол 1200, характерный для трехлучевых точек, с кото- рых и начинается заложение рифта. По теории рифтогенеза один из трех лучей рифта отмирает, а два продолжают развитие (Хаин, Божко, 1988). Необходимо уточнить, что отмирает луч рифта более раннего заложения, что естественно, а продолжает развитие луч новообразованного рифта. Так произошло и в данном случае. Полюдовский рифт тиман-ского простирания уже завершал свое развитие, в то время как Кваркушско-Каменногорский рифт только закладывался, согласно субмеридиональному простиранию древних уралид.

Такую последовательность событий отражает также более ранний возраст рифейских отложений на территории Южного Прити-манья, где отложения рассольнинской (RF 3 rs ) и деминской (RF 3 dm ) свит на Среднем Урале не имеют аналогов после обнаружения фауны криноидей такатинского уровня (D 2 tk ) в песчаниках синегорской свиты Кваркушско-Каменногорской структуры (Анцыгин, 1999). В свою очередь клыктан-ская свита (RF 3 kl ) Среднего Урала сопоставляется с верхами низьвенской (RF 3 nz 3 ) По-людова кряжа (Шалагинов, Гилева, 1990). Таким образом, как нам представляется, рифтовая активизация Южного Притиманья фиксируется, как минимум, началом позднего рифея (RF 3 rs ), а на Среднем Урале – ранним вендом (V 1 ), как это и было показано Ф.А. Курбацкой (1985). Итак, отложения верхней части пятой пачки рассольнинской свиты (RF 3 rs 5 ) Полюдово-Колчимского антиклинория фиксируют пик рифейской тек-тономагматической активизации (рифтинга) на исследуемой территории.

Отложения дёминской свиты RF3dm (рис. 2), представленные пестроцветными вишнево-красными глинистыми строматолитовыми известняками с прослоями розоватокоричневых аргиллитов, указывают на устойчивую мелководную обстановку и медленное непрерывное прогибание ложа па-леобасейна. Мощные рифогенные отложения, образующиеся на уступах фундамента при переходе от шельфа к континентальному склону, относятся к карбостромовой формации: «…формирование карбостромовой формации фиксирует рифтогенную стадию развития» (Оловянишников, 1998). Это заключение известного исследователя Печор- ской плиты особенно интересно, так как еще раз подтверждает высказанную нами выше точку зрения о более раннем заложении По-людовского рифта. В целом, как отмечает

Ф.И. Курбацкая (1986), рифы как индикаторы рифтов известны во всей дальнейшей геологической истории.

Приблизительно в то же время, когда формировались осадки деминской свиты, в смежной океанической области Тиманского

Рис. 2. Ритмограмма разреза позднепротерозойских отложений Полюдово-Колчимского антиклинория. Стратиграфическая колонка составлена нами в масштабе 1:10000 по материалам ГДП-50 (Ишков, 1967; Серебренников, 1983 и др.). Компьютерная графика А.Г. Попова. Условные обозначения: 1 – известняки, 2 – доломиты, 3 – аргиллиты, 4 – алевролиты, 5 – песчаники, 6 – гравелиты, 7 – конгломераты (включая тиллитовидные конгломераты V1čr2); 8 – дресвян-ский комплекс (ТβRF3dr); 9 – угловое несогласие, 10 – стратиграфическое несогласие с размывом; 11 – кривая ритмо-граммы подвижного пояса образуется палеоокеан с развитием океанической коры, что говорит о начале спрединга и возвращении инундационной обстановки.

Вслед за инундацией последовала регрессия, отраженная в карбонатном разрезе низьвенской свиты (RF 3 nz ) появлением терригенных прослоев, в том числе грубообломочных (рис. 2). Особенно выделяется контакт между второй и третьей толщами низьвенской свиты (RF 3 nz 2 –RF 3 nz 3 ), вскрытый при бурении ЗИФ-650 (Серебренников, 1983). Характерно, что встреченные в 16 м от подошвы пачки породы описаны как «околорифо-

вые» седиментационные брекчии, представленные обломками органогенных доломитов. Отмечено также, что в

основании третьей толщи низьвенской свиты на волнистой поверхности строматолитовых доломитов залегают вишнево-коричневые гравийные песчаники с базальным доломитовым цементом. Все эти факты позволяют предполагать стратиграфический перерыв между второй и третьей толщами низьвен-ской свиты, что отражено нами на рис. 2. Третья пачка низьвенской свиты (RF 3 nz 3 ), по нашему мнению, содержит скрытые стратиграфические несогласия, размывы и внутри-формационные перерывы. Они определяются по резкой смене карбонатного разреза терригенным и грубообломочным, а также волнистой поверхностью напластования. Все это говорит о постепенном обмелении континентального рифтового бассейна и временном успокоении процессов в смежном Тиманском подвижном поясе.

Регрессивная обстановка (RF 3 nz 2 ) сменилась эмерсивной в конце низьвенского времени (RF 3 nz 3 ) с общим подъемом территории (рис. 2), что привело к прекращению осадконакопления и образованию крупного перерыва в конце позднего рифея на Тиманской окраине Русской плиты. Одновременно, как уже было сказано выше, на Древнеуральской окраине Русской плиты закладывается Древнеуральская подвижная система и Квар-кушско-Каменногорский рифт, отмеченный на Среднем Урале карбонатными отложениями клыктанской свиты (RF 3 kl ).

Таким образом, между рифейским и вендским циклами осадконакопления на территории Южного Притиманья фиксируется крупный перерыв. Кроме того, угловое несогласие между отложениями рифея (RF 3 ) и венда (V 1 ) в основании усть-чурочинской свиты (V 1 uč ) говорит о перестройке структурного плана территории. Ю.Д. Смирнов (1977), как и В.Г. Оловянишников (1997), связывает это несогласие с орогенезом Тимана. В то же время на северной окраине континента, обращенной к Печорскому палеоокеану, накапливались мощные толщи осадков (Оловянишников, 1998). Так подходит к своему окончанию рифейский цикл развития территории.

По схеме О.А. Кондиайна (2011) предлагается отнести верхнерифейские отложения Колчимско-Полюдовского поднятия к бур-кочимской серии (табл. 2), что является новшеством, но логично, если учесть, что в районе Южного Притиманья они представлены наиболее полно.

Таким образом, от эмерсивной обстановки начала позднего рифея (RF 3 rs ) до эмерсив-ной обстановки конца позднерифейской эры (RF 3 nz ) проходит полный цикл, что отражено на рис. 2. При этом некоторая «размытость границ» стадий, на которую справедливо сетовал О.А. Кондиайн с коллегами, хорошо ими же и объясняется незавершенностью развития к концу рифея главных структур региона, где они находились на разных стадиях развития. Так, на территории Южного Притиманья Русская плита еще не закончила первую, Тиманский подвижный пояс вступал в заключительную, третью, а Древнеуральский – находился на завершении второй стадии (табл. 1). Из этого, кстати, следует вывод, что завершение позднепротерозойского цикла еще впереди и зависит от стабилизации обстановки: континент – океан. Вполне ожидаемо, что стабилизация на границе с Тиманским подвижным поясом наступила раньше, чем на границе с Древнеуральским, поскольку первый является структурой более древнего заложения. Такой элемент прогнозирования имеет универсальный характер благодаря стадийности, заложенной в теории тектоники плит.

Можно также отметить, что вслед за ослаблением активности Тиманской подвижной системы на среднем этапе развития (табл. 1, 3) постепенно снижалась активизация зоны Полюдовского рифта, пока на рубеже рифея и нижнего венда (RF 3 –V 1 ) не произошла его инверсия, отраженная перерывом в осадконакоплении и в угловом несогласии рифейских и вендских толщ. Таким образом, Полюдовский рифт прошел все три стадии развития (заложения, проседания и инверсии по терминологии Ф.А. Курбацкой, 1985) еще в позднем рифее (RF 3 ).

Наша модель стадийного развития Тиман-ской и Древнеуральской окраин Русской плиты в позднем протерозое представлена в табл. 3, где показана разновременность формирования крупных геологических структур региона (табл. 3).

Разрез венда на территории Южного При-тиманья, в отличие от Среднего Урала, значительно сокращен. Нижневендские отложе- ния закартированы в составе усть-чурочинской (V1uč), чурочинской (V1čr) и ильявожской (V1iv) свит, а верхневендские – кочешорской (V2kč). Литологический состав этих свит преимущественно терригенный.

На стратиграмме (рис. 2) видно, как трансгрессивный цикл первой пачки усть-чурочинской свиты (V 1 uč 1 ) сменяется регрессивным циклом второй (V 1 uč 2 ) и первой пачки чурочинской свиты (V 1 čr 1 ). Трансгрессия моря в это время после достаточно длительного перерыва говорит о том, что обстановка в смежном регионе Тиманского пояса изменилась и несколько оживилась. В базальных слоях усть-чурочинской свиты видимой мощностью 0,9 м отмечаются фангломераты с обломками карбонатов деминской свиты (RF 3 dm ) – это местный источник размыва, а также обломки гранитогнейсов, кварцитов, глинистых сланцев и измененных кислых эффузивов, по-видимому, платформенного происхождения. Кроме того, при проведении ГДП-50 уже в пятой пачке рас-сольнинской свиты (RF 3 rs 5 ) отмечалось повышенное содержание марганца (Серебренников, 1983). Все это может говорить о формировании кор выветривания, обогащенных минералами позднерифейской эпохи тектонической активизации.

Вообще, минералогическая характеристика изучаемой территории требует дальнейшей систематизации и планомерной работы по единой методике. По сути, это означает, что огромный материал, накопленный за прошлые десятилетия, практически невозможно унифицировать, как об этом писал еще Б.М. Осовецкий (1976). По методике, предложенной Б.М. Осовецким, мы выделяем циклы, этапы и эпохи формирования минерального состава терригенных отложений в течение байкальского и каледонского тектонических циклов для территории Южного Притиманья. Границы между этапами рассматриваются в качестве минералогического «рубежа» (Осовецкий, 2004). Выбранная методика хороша еще и тем, что подчеркивает стадийность геологического развития территории. При этом необходимо учитывать, что минералогия древних толщ в результате естественных процессов значительно обеднена и усреднена, поэтому выделение даже таких крупных таксонов, как минералогиче- ские этапы, в настоящее время весьма затруднительно. В байкальском минералогическом цикле на общем фоне подавляющего господства устойчивых минералов (циркона, рутила, лейкоксена и турмалина), обычных для всех древних толщ, иногда появляются добавочные минералы или их разновидности, имеющие черты индикаторных и типоморфных. К таковым Ю.Д. Смирнов относит, например, скульптурный гранат (альмандин), фиолетовый циркон, желтый рутил, черный турмалин, магнезиальный хромшпи-нелид, пироп и связывает их с размывом пород фундамента Русской платформы (Смирнов, 1977).

Вопрос о возможности перехода таких минералов в более поздние осадочные слои остается открытым, но в данном случае необходимо подчеркнуть, что морская обстановка трансгрессивного цикла усть-чурочинского времени (V 1 uč 1 ) могла способствовать препарированию предвендских кор выветривания и разносу минеральных ассоциаций по периферии ранневендского палеобассейна. Поскольку в усть-чурочинское время на месте Древнеуральской подвижной системы образовалась суша, логично предположить, что море на территорию Южного Притиманья пришло со стороны Печорской плиты в предгорный прогиб, образовавшийся в связи с поднятием Тимана (Оловяниш-ников, 1997). Необходимо отметить, что этот прогиб наложился на структурно обособленный ранее Полюдовский рифт и, возможно, несколько оживил его по листрическим сбросам, заложенным еще в начале второй стадии развития Тиманской подвижной системы (табл. 1). По В.Г. Оловянишникову (1997), орогенный этап байкалид и поднятие Тимана приходятся на конец рифея – начало позднего венда (680–550 млн лет назад).

Между тем Печорский палеоокеан постепенно закрывался, и после субдукции наступило время коллизии (Пучков, 2010). Коллизионные процессы привели к орогенезу и складкообразованию в условиях тангенциального сжатия, т.е. в условиях, малоблагоприятных для проявления магматизма на территории Южного Притиманья. Поэтому в предгорной впадине тиманид, заложенной по простиранию Полюдовского рифта, в вендское время магматизм не проявлен. Следова- тельно, обломки магматических горных пород или их минеральные ассоциации, о чем пойдет речь ниже, являются продуктами размыва или местных верхнерифейских осадочных толщ, или древнего кристаллического фундамента Русской плиты и его кор выветривания.

Вторая пачка чурочинской свиты (V1čr2) всегда привлекала внимание исследователей появлением в разрезе экзотически выглядящих тиллитовидных конгломератов, фиксирующих максимальный подъем территории и эмерсивную стадию. Красноцветные, реже зеленоцветные, тиллитовидные конгломераты отличаются лишенным слоистости глинистым матриксом и каркасом, состоящим из сгруженного грубообломочного материала как магматических, так и осадочных пород.

Таблица 3. Модель стадийности развития Тиманской и Древнеуральской окраин Русской плиты

|

Общая возраст-ная шкала |

Восточно-Европейская платформа |

Урал |

||||

|

Печорская плита |

Русская плита |

Древнеуральская подвижная система |

||||

|

Тиманская подвижная система |

Тиманская окраина |

Древнеуральская окраина |

||||

|

V 2 –Є |

Плитный режим, эродирование Тимана |

Коллизия, складчатая система Урала I |

Предгорный бассейн |

|||

|

V 2 |

Мезенский предгорный палеобас-сейн |

Коллизия, складчатая система Тимана |

Отмирание рифта (инверсия) |

Субдукция, орогенез Урала I |

Древнеуральский палеоокеан |

|

|

V 1 |

Печорский палеоокеан |

Субдук-ция, орогенез Тимана |

Отмирание рифта (инверсия) |

Рифтовая активизация |

Спрединг |

|

|

RF 3 |

Спрединг |

Рифтовая активизация |

Межконтинентальный рифт |

|||

|

Межкон-тинен-тальный рифт |

Плитный режим Русской плиты |

Внутриконтинентальный рифт |

||||

|

RF 2 |

Внутриконтиненталь-ный рифт |

|||||

Тиллитовидные конгломераты содержат крупные валуны, гальки, гравий, в основном, местных осадочных пород буркочимской серии и породы кристаллического фундамента платформы, это обломки измененных пла-гиогранитов и щелочных гранитов, а также кварцитов и глинистых сланцев. Определенный К-Ar методом изотопный возраст гранитов, включенных в виде глыб в состав тиллитовидных конгломератов, определен в 1,45 млрд лет (Боровко, 1967). Необходимо привести еще одну характерную особенность отложений второй пачки чурочинской свиты, отмеченную при проведении ГДП-50 (Серебренников, 1983): по всей толще, от по- дошвы до кровли, встречаются обломки магматических пород, аналогичные таковым в «буркочимских телах», или «телах Гринсо-на». Современное название этих магматических пород – красновишерский пикрит-эссекситовый комплекс (ω-ενV2–Єkr), имеющий более широкое распространение на территории Южного Притиманья, но мы ограничимся только «буркочимскими телами». Положение комплекса контролируется зоной разломов северо-западного простирания, совпадающей с тиманскими структурами (Смирнов, Лукьянова, 1977). Магматиты красновишерского комплекса прорывают осадочные породы буркочимской серии

(RF 3 ) и не имеют верхнего стратиграфического ограничения для определения относительного возраста. Изотопный возраст (480, 468, 438 млн лет), соответствующий ордовику – нижнему силуру, признается невалидным (Зильберман и др., 2002). По содержанию кремнезёма эти породы можно отнести к ультраосновным, по суммарному содержанию щелочей – к умеренно щелочным с калиевым трендом (Смирнов, Лукьянова, 1977). В любом случае нахождение обломков магматических пород красновишерского комплекса во второй пачке чурочинской свиты (V 1 čr 2 ), естественно, при подтверждении этих находок, свидетельствует о размыве магматики и разносе обломков по периферии именно в это время (V 1 čr 2 ), а не в какое бы то ни было другое. Тогда относительный возраст красновишерского комплекса не моложе нижнего венда (V 1 ), что противоречит условно принятому в настоящее время возрасту красновишерского комплекса ( ω-ενV 2 – Є kr ). Таким образом, вопрос остается открытым до получения современных датировок изотопного возраста красновишерского комплекса.

На ритмограмме (рис. 2) отложения второй пачки чурочинской свиты (V1čr2) отличаются широким пиком, сопоставимым только с пиком второй пачки рассольнин-ской свиты верхнего рифея (RF3rs2). Весьма примечательно, что завершает разрез второй пачки чурочинской свиты пачка доломитов, фиксирующих кратковременную трансгрессию моря и достаточно мелководный осадочный бассейн. Эти два события, приведшие к образованию тиллитовидных конгломератов и доломитов второй пачки чурочной свиты, завершают период тектонического оживления в нижнем венде на исследуемой территории. Возвращаясь к идее Ф.А. Кур-бацкой (1985) о максимуме рифтогенной активизации в ранневендскую эпоху на Среднем Урале, индикатором которой являются породы спарагмитовой формации, представленные красноцветной толщей тиллитовидных конгломератов, мы можем отметить, исходя из стадийности развития геологических структур, как это было показано выше, что для территории Южного Притиманья эта эпоха являлась, скорее, временем кратковременного оживления, но не тектоно- магматической активизации и связана в большей степени с орогенезом Тимана, чем с Древнеуральской подвижной системой.

На третьей стадии развития Тиманская подвижная система в составе Печорской плиты причленилась к Русской по тиман-скому шву в результате коллизии. Так возникла горная система Тимана с компенсированным прогибом на месте древнего рифта, который интенсивно заполнялся осадочным материалом. На ритмограмме (рис. 2) этому этапу соответствует фрагмент кривой от третьей пачки чурочной свиты (V 1 čr 3 ) до второй пачки кочешорской свиты (V 2 kč 2 ), характеризующий ритмично слоистую серо- и зеленоцветную мелкозернистую толщу (песчаники, алевролиты, аргиллиты) мелководного осадконакопления.

В.Г. Оловянишников (1998) отмечает стратиграфическое несогласие с размывом на границе нижнего и верхнего венда в пределах Притиманского перикратона. Возможно, слабым отголоском этого события является узкий пик в основании первой пачки кочешорской свиты (V 2 kč 1 ), представленной гравелитами с обломками плохоокатанных алевролитов и аргиллитов нижележащей илья-вожской свиты (V 1 iv 2 ).

Древние уралиды в начале поздней стадии (V2) испытали значительное поднятие в своей восточной части – так образовалась первая Уральская горная система, которую по подобию названий суперконтинентов можно назвать Урал I. Возможно, этот подъем был связан с субдукцией (Пучков, 2010). Снос обломочного материала в эпоху верхнего венда осуществлялся с востока на запад, на Русскую плиту, где в части, прилегающей к Уралу I, образовывались предгорные впадины, заполнявшиеся молассой. В.Н. Пучков подчеркивает, что в позднем венде (V2) произошла драматическая смена источника сноса: в рифее и начале венда это была платформа (Русская плита), а затем начался снос с орогена тиманид (обрамляющих Русскую плиту подвижных систем: Тиманской и Древнеуральской). Необходимо отметить, что для территории Южного Притиманья в позднем венде (V2) источник сноса с Тимана является преобладающим. В позднем венде территория северо-востока и востока Евро- пейской платформы испытала аккрецию, коллизию и орогенез (Пучков, 2010).

Коллизия Русской и Печорской плит привела к компенсированному погружению северо-восточной части Русской плиты на фоне растущего орогена Тимана. Здесь образовывались мелкозернистые осадки в дистальных обстановках Мезенского предгорного палеобассейна (Гражданкин, Маслов, 2010). Между тем в Южном Притиманье все исследователи отмечают более грубые осадки, особенно во второй толще кочешорской свиты (V 2 kč 2 ). На ритмограмме (рис. 2) эта особенность подчеркивается отчетливыми правыми пиками отложений свиты. Кроме того, всегда отмечалась меньшая литифици-рованность отложений кочешорской свиты в целом, что также требует объяснения.

Таким образом, на основе стадийного анализа можно сделать следующие выводы:

-

1) история геологического развития территории Южного Притиманья тесно связана с Тиманской подвижной системой, заложенной в среднем рифее (RF 2 );

-

2) активизация Полюдовского рифта пришлась на поздний рифей (RF 3 ); листриче-ские сбросы определили его ориентировку согласно простиранию тиманид;

-

3) активизация Полюдовского рифта произошла раньше (RF 3 ), чем Кваркушско-Каменногорского (V 1 );

-

4) структурная позиция тройных точек остается неясной, хотя их макроструктурные признаки, тектонические структуры подобия достаточно очевидны.

В заключение необходимо добавить, что миграция «тройной» точки от Полюдовского рифта к Кваркушско-Каменногорскому, наподобие точки тройного растяжения в Красноморском рифте, на данный момент остается проблематичной.

Список литературы Стадийность геологического развития территории Южного Притиманья в позднем протерозое

- Аблизин Б.Д., Клюжина М.Л., Курбацкая Ф.А., Курбацкий А.М. Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала. М.: Наука, 1982. 140 с.

- Анцыгин Н.Я. О возрасте синегорской свиты на Среднем Урале // Проблемы стратиграфии и палеонтологии Урала / УрО РАН. Екатеринбург, 1999. С. 20-24.

- Атлас Пермского края / под общей ред. А.М. Тартаковского; Перм. гос. нац. исслед. ун-т, Пермь, 2012. 124 с.

- Богданова С.В. Уроки реконструкций суперконтинентов докембрия: Родиния // Суперконтиненты в геологическом развитии докембрия / Ин-т геологии и геохронологии докембрия. СПб., 2014. С. 19-21.

- Богданова С.В., Писаревский С.А., Ли Ч.Х. Образование и распад Родинии (по результатам МПГК 440) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2009. Т. 17, №3. С. 29-45.

- Гражданкин Д.В., Маслов А.В., Крупенин М.Т., Ронкин Ю.Л. Осадочные системы сылвицкой серии (верхний венд Среднего Урала) / УрО РАН. Екатеринбург, 2010. 280 с.

- Зильберман А.М., Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В. О магматических формациях западного склона Северного и Среднего Урала // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000. С. 52-54.

- Зильберман А.М., Морозов Г.Г., Корелин Г.П.. Магматические комплексы Пермской серии листов // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2002. Вып. 4. С. 120-146.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В. Минерагенические аспекты геологии Западного Урала // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. статей / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. С. 76-78.

- Ибламинов Р.Г., Лебедев Г.В. Магматические ассоциации и формации западного склона Среднего и Северного Урала // Вестник Пермского университета. Геология. 2001. Вып. 3. С. 13-44.

- Ибламинов Р.Г., Суслов С.Б. Сарановский комплекс: региональное положение, палеотектоника // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 145-153.

- Ибламинов Р.Г., Алванян А.К. Региональная минерагения общераспространенных полезных ископаемых ( на примере Пермского края) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. 120 с.

- Ибламинов Р.Г., Гершанок В.А., Пактовский Ю.Г. Влияние строения фундамента на геологическое развитие Западного Урала // Геология и полезные ископаемые Западного Урала: сб. науч. статей / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2019. С. 9-15.

- Клюжина М.Л. Этапы осадконакопления докембрийской и раннепалеозойской истории Урала // Стратиграфия и литология докембрийских и раннепалеозойских отложений Урала / УНЦ АН СССР. Свердловск, 1982. С. 9-22.

- Клюжина М.Л., Дембовский Б.Я. История геологического развития западного склона Урала в позднем докембрии и раннем палеозое // Геологическое развитие Урала: достижения и проблемы. М., 1988. С. 98-106.

- Кондиайн О.А. Геология и полезные ископаемые России. В 6 т. Т.1. Запад России и Урал. Кн. 2. Урал / ред. О.А. Кондиайн; соредакторы А.А. Беляев, А.Н. Мельгунов, Н.А. Румянцева. СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2011. 584 с.

- Курбацкая Ф.А. Формации и палеотектоника Уральской окраины Восточно-Европейской платформы в позднем докембрии: автореф. дис. … докт. геол.-мин. наук. М.: Изд-во МГУ, 1985. 38 с.

- Курбацкая Ф.А. О строении и развитии зоны сочленения Западного Урала и Восточно-Европейской платформы в позднем докембрии // Докембрийские вулканогенно-осадочные комплексы Урала / УНЦ АН СССР. Свердловск, 1986. С. 50-59.

- Курбацкая Ф.А. О латеральной зональности разрезов спарагмитовой формации на Западном Урале // Геология и полезные ископаемые Западного Урала / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. С. 29-30.

- Морозов Г.Г., Алексеев В.Я. Проблемы стратиграфии рифея Северного Урала // Геология и полезные ископаемые Западного Урала / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. С. 20-24.

- Оловянишников В.Г. Модель строения верхнерифейской рифогенной формации Тимана / Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 1997. 40 с.

- Оловянишников В.Г. Верхний докембрий Тимана и полуострова Канин / УрО РАН. Екатеринбург, 1998. 164 с.

- Оловянишников В.Г., Бушуев А.С., Дохсаньянц Э.П. Строение зоны сочленения Русской и Печорской плит по геолого-геофизическим данным // Докл. АН. Т. 351, № 1. 1996. С. 88-92.

- Осовецкий Б.М. Методика минералогического анализа по нескольким гранулометрическим фракциям (на примере Прикамья) // Геология и петрография Западного Урала / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1976. Вып. 7. С. 111-120. (Учен. зап. Перм. ун-та. № 318).

- Осовецкий Б.М. Минералогия мезокайнозоя Прикамья. Пермь: Изд-во ПГУ, 2004. 292 с.

- Пактовский Ю.Г. Геологическое развитие территории Южного Притиманья в позднем протерозое // Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского: сб. науч. статей / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2019. Вып. 22. С. 216-223.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДазайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Смирнов Ю.Д., Боровко Н.Г., Вербицкая Н.П., Румянцева Н.А., Бекасова Н.Б., Горский В.П., Евдокимов Ю.Б., Лукьянова Л.И. Геология и палеогеография западного склона Урала. Л.: Недра, 1977. 199 с.

- Тимонин Н.И. Печорская плита: история геологического развития в фанерозое / УрО РАН. Екатеринбург, 1998. 240 с.

- Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии. 2-е изд. М.: Научный мир, 2003. 348 с.

- Хаин В.Е., Божко Н.А. Историческая геотектоника. Докембрий. М.: Недра, 1988. 382 с.

- Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М.: Изд-во МГУ, 1995. 480 с.

- Хаин В.Е., Рябухин А.Г. История и методология геологических наук. М.: Изд-во МГУ, 1997. 224 с.

- Шалагинов В.В., Гилева Н. П. Проблемы докембрия Урала // Проблемы стратиграфии Урала. Докембрийские образования. Кембрийская система. Свердловск, 1990. С.4-24.

- Wilson J.T. Did the Atlantic close and then reopen? // Natur. 1966. Vol. 211. P. 676-681.