Стандартизация процесса использования искусственного интеллекта в судебно-экспертной деятельности

Автор: Ржанникова С.С.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 4 (28), 2023 года.

Бесплатный доступ

Внедрение возможностей искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества обуславливает необходимость разработки и утверждения нормативно-технической документации в соответствующих отраслях. За последние годы данный процесс реализуется не только в промышленности, банковском деле, торговле, образовании, но и в государственных, муниципальных учреждениях и организациях. Однако использование искусственного интеллекта в судебно-экспертной деятельности пока остается неурегулированным. Автором рассмотрены различные подходы к определению искусственного интеллекта, а также смысловое содержание и взаимосвязь таких терминов, как информационные системы, интеллектуальные системы, системы искусственного интеллекта. По результатам проведенного исследования автором вынесено предложение по разработке и содержанию базового стандарта, обеспечивающего унифицированный подход к использованию искусственного интеллекта в судебно-экспертной деятельности.

Судебно-экспертная деятельность, искусственный интеллект, информационные системы, нормативно-техническая документация, стандарт

Короткий адрес: https://sciup.org/143181131

IDR: 143181131 | УДК: 343.148 | DOI: 10.55001/2587-9820.2023.46.66.016

Текст научной статьи Стандартизация процесса использования искусственного интеллекта в судебно-экспертной деятельности

Вопросы стандартизации судебно-экспертной деятельности в последнее время вызывают большой теоретический и научнопрактический интерес. Рассмотрению данного вопроса с правовой, организационной, методической, прогностической и иных точек зрения уделяют внимание ведущие ученые в сфере судебной экспертологии: С. А. Кузьмин [ 1 ] , Н. П. Майлис, Т. Ф. Моисеева [ 2 ] , А. В. Нестеров [ 3 ] , Г. Г. Омельянюк, А. И. Усов [ 4 ] , Е. Р. Россинская [ 5 ] , Е. В. Чеснокова [ 4; 6 ] и другие.

Повышенный интерес к данной теме во многом обусловлен тем, что, несмотря на высокую значимость результатов судебно-экспертной деятельности (далее – СЭД) при раскрытии и расследовании преступлений различных категорий, отмечаются дифференцированные подходы к ее осуществлению, обусловленные особенностями организации функционирования судебно-экспертных учреждений в разных ведомствах, что неизбежно влечет несистемное, разнонаправленное применение одних и тех же терминов и определений в условиях существенно разнящегося технического и методического обеспечения. Данные неурегулированные межведомственные противоречия негативно сказываются на оценке информации, полученной субъектами расследования и отправления правосудия, вызывают сложности в едином понимании предмета и методов экспертного исследования.

В современную эпоху стремительного развития цифровых технологий, их активного внедрения во все сферы жизни общества приобретают особую актуальность вопросы стандартизации подходов к пониманию сущности, технических возможностей, верификации результатов использования искусственного интеллекта (далее – ИИ) в СЭД как технологии, способной вывести на качественно новый уровень отдельные направления работы экспертов, касающиеся не только производства экспертиз, но и организационноуправленческого устройства. Данная ситуация характерна как для деятельности государственных экспертных учреждений в целом, так и для экспертно-криминалистических подразделений МВД России в частности.

Так, Европейским сообществом судебно-экспертных учреждений, включающим 70 участников, разработана концепция повышения надежности и обоснованности судебной экспертизы и содействия внедрению новых технологий до 2030 г., в соответствии с которой интеграция возможностей искусственного интеллекта в судебную экспертизу и стандартизация его применения является приоритетным направлением на ближайшие годы1.

Основная часть

В настоящее время в Российской Федерации активно разрабатываются и вводятся стандарты на термины и определения ИИ, а также стандарты, унифицирующие особенности его применения в клинической меди- цине, автомобиле- и авиастроении, космической отрасли, образовании, сельском хозяйстве и т. д.2, однако, несмотря на серьезные достижения в иных сферах, данные нововведения пока не реализуются в области СЭД.

Техническим комитетом по стандартизации СЭД в Российской Федерации, созданным в 2017 году3, за шесть лет разработаны и прошли процедуру утверждения Росстандар-том 13 национальных стандартов, содержащих термины и определения, рекомендованные к использованию при производстве соответствующих видов экспертиз4. Однако вопросы стандартизации интеграции технологий ИИ в организацию функционирования лабораторий по-прежнему остаются вне поля нормативнотехнического регламентирования, несмотря на насущную потребность данного регулирования для теории и практики СЭД. Мы полностью разделяем точку зрения многих исследователей, что технологии искусственного интеллекта могут способствовать устранению проблем, возникающих в СЭД, касающихся автоматизации решений ряда исследовательских задач, создания единого подхода к оформлению заключений эксперта, разработки и использования информационно-справочных фондов и информационно-поисковых систем [ 7, с. 72 ] .

Сегодня в условиях недостаточного законодательного и нормативно-технического регулирования использования возможностей ИИ в СЭД [ 8, с. 145 ] следует заострить особое внимание на разногласиях в научном сообществе, связанных с дифференцированными подходами к формированию терминологического аппарата, характеризующего отдельные технологии, системы и методы искусственного интеллекта. В качестве примера возьмем обобщающее и вместе с тем ключевое понятие «искусственный интеллект», имеющее многочисленные трактовки и смысловое содержание. Многие зарубежные и отечественные авторы посвятили свои работы изучению онтологии понятия ИИ и его трансформации, начиная с 1956 г. (общепризнанным является факт ввода термина «искусственный интеллект» американским информатиком Джоном Маккарти, предложившим данное понятие в 1956 г. на семинаре, посвященном искусственному интеллекту, в Дартмутском колледже. Под искусственным интеллектом Маккарти понимал науку и технологию создания интеллектуальных компьютерных программ). Поэтому, не углубляясь в анализ исторических аспектов становления и изменения точек зрения на рассматриваемое понятие, проанализируем современные подходы к его определению.

Так, С. И. Захарцев, Н. Д. Литвинов, В. П. Сальников, В. С. Чернявский считают, что «искусственный интеллект – это формы небиологической жизни, новая мыслящая виртуальная реальность», характеризующиеся следующими признаками: безграничной памятью; самостоятельностью в пополнении, переработке и использовании информации, а также в формулировании и достижении целей. Также авторы обоснованно предполагают, что искусственный интеллект способен «выходить за рамки, созданные для него интеллектом человека» [9, с. 51].

По мнению В. С. Кубрак, искусственный интеллект – это «вычислительные мощности компьютерных систем или компьютерных программ, способные обрабатывать информацию различными способами и создавать на ее основе новую информацию (как при участии человека, так и без такового), сравнимую с результатами интеллектуальной деятельности человека» [10, с. 94].

В. С. Овчинский и Е. С. Ларина полагают, что искусственный интеллект – это «программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий поддержку и/или принятие результативных решений в динамичной, неустойчивой среде в установленное время на основе заведомо неполной, нечеткой и не имеющей полной доказательственной базы информации» [11, с. 15].

В 2019 году Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 6425 определение искусственного интеллекта было введено на законодательном уровне, закреплено в национальном стандарте и в настоящее время подразумевает под собой «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека»6.

Проанализировав сущностное содержание представленных и иных определений, можно констатировать значительную разницу в детерминации ИИ: это и мыслящая виртуальная реальность, и вычислительные мощности компьютерных систем, и разновидность программно-аппаратного комплекса, и комплекс технологических решений. При этом в научной литературе наряду с термином ИИ авторы оперируют такими понятиями, как системы ИИ, технологии ИИ, интеллектуальные системы, искусственные нейронные сети, информационные системы, смарт-системы, порой вкладывая в них синонимичное значение.

Изучив научную литературу и нормативно-техническую документацию, мы пришли к выводу, что система ИИ – это реализуемая на основе технологий искусственного интеллекта программа, способная выполнять познавательные функции человека. Технологии ИИ – это решения, с помощью которых создаются системы ИИ. К интеллектуальным системам можно отнести компьютерные программы, которые способны на анализе входной информации моделировать готовые решения. При этом под искусственными нейронными сетями обычно понимается метод обучения систем искусственного интеллекта. А информационные системы – это комплексы программноаппаратных средств, используемых для обработки структурированных данных [12, с. 23].

Что касается смарт-систем [13, с. 84] (или смарт-технологий), то, принимая во внимание этимологическую составляющую данного термина, его языковое происхождение и смысловое значение в современном мире, а также области применения этих технологий в человеческой жизни, можно констатировать, что они являются разновидностью интеллектуальных систем [14, с. 98], которые не всегда можно отнести к искусственному интеллекту в целом и его технологиям в частности, в связи с чем полагаем, что смарт-системы лишь в некоторых случаях можно считать реализацией технологий ИИ.

Изучив различные взгляды на определение ИИ, мы пришли к выводу, что в настоящее время смысловые значения ИИ чаще всего подразумевают компьютерную систему, которая обладает большой памятью и возможностями по обработке больших массивов информации, способную, самостоятельно пополняя и обрабатывая имеющиеся данные, приходить к определенным выводам, не используя заранее заданного алгоритма.

Таким образом, можно заключить, что основным отличием техно- логии ИИ от программ, действующих на основе математических алгоритмов, является непредсказуемость результата, который формируется эвристическим путем, так как заранее заданный алгоритм отсутствует.

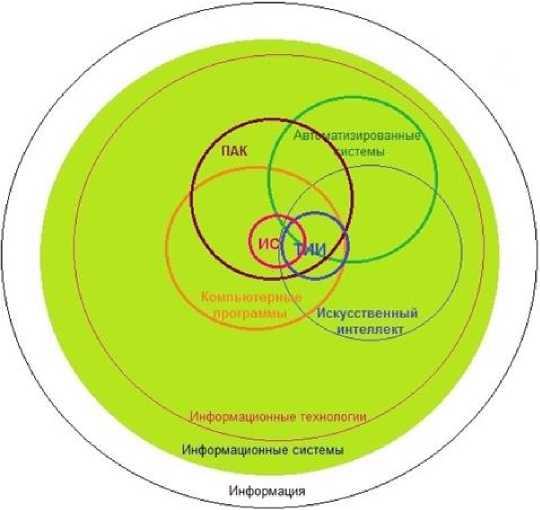

Также, проанализировав взаимосвязь и взаимозависимость рассмотренных терминов, можно заключить, что для обеспечения наглядной логической связи между ними представляется целесообразным изобразить данную взаимосвязь методом кругов Эйлера, визуализируя соотношение терминов, которые уже используются, и терминов, которые могут быть в скором времени внедрены в осуществление судебно-экспертной деятельности (рис. 1). Отнесем к ним такие понятия, как информация, информационные системы, информационные технологии, автоматизированные системы, программноаппаратный комплекс, компьютерные программы, интеллектуальные системы, искусственный интеллект, технологии искусственного интеллекта, в том числе нейросетевые технологии, компьютерное зрение, машинное обучение.

Рис. 1. Визуализация соотношения и взаимосвязи терминов, связанных с искусственным интеллектом (ПАК - программно-аппаратные комплексы, ИС - интеллектуальные системы (включая смарт-технологии), ТИИ - технологии искусственного интеллекта)

На рисунке продемонстрировано, что все информационные технологии – это информационные системы, которые содержат структурированную и неструктурированную информацию. При этом к информационным технологиям можно отнести компьютерные программы, программноаппаратные комплексы и автоматизированные системы, а также ИИ. Технологии ИИ могут представлять собой вышеперечисленные компоненты и иногда интеллектуальные системы, которые реализованы в виде автоматизированных систем, компьютерных программ или программно-аппаратных комплексов. Визуализация показывает, что ИИ, системы ИИ, технологии ИИ, интеллектуальные системы, и информационные системы – это не тождественные понятия.

Представленное наглядное соотношение рассматриваемых терминов подчеркивает, что разногласия в осмыслении понятий, связанных с ИИ, достаточно существенны, что является значительным препятствием интеграции его технологий в СЭД. Поскольку одним из основных направлений данной деятельности является формирование доказательственной базы с целью реализации справедливого судопроизводства, результаты функционирования судебно-экспертных учреждений должны базироваться прежде всего на принципе достоверности и объективности, которые не в последнюю очередь предусматривают прослеживаемость хода и результатов исследования, а в условиях отсутствия унифицированного подхода к использованию одних и тех же терминов в едином смысловом значении соблюдение ключевых принципов СЭД оказывается под большим вопросом.

Стандартизация терминологического аппарата, связанного с ИИ, необходима «для повышения эффективности использования систем искусственного интеллекта при решении прикладных задач», в том числе для формирования единого теоретического подхода к пониманию его сущности.

Применительно к вопросу стандартизации судебно-экспертной деятельности в целях формирования единого научно-методического подхода всеми её субъектами, Е. В. Чеснокова предлагает использовать три уровня иерархии стандартов, содержащих унифицирующую информацию: верхний, средний и нижний [ 6, с. 93-94 ] . Верхние (базовые) стандарты должны содержать основополагающие принципы, термины и определения; к средним относятся стандарты управления, включающие в себя описание систем менеджмента качества судебно-экспертных лабораторий; нижние относятся к узкоспециальным стандартам, включающим в себя термины и определения для отдельных родов и видов судебных экспертиз.

Экстраполируя предложенную иерархию на существующую нормативно–техническую документацию, можно утверждать, что все стандарты, разработанные и утвержденные техническим комитетом по стандартизации СЭД, относятся к нижнему уровню, тогда как стремительно внедряющиеся в различные направления СЭД технологии ИИ диктуют необходимость разработки и внедрения базового стандарта, содержащего унифицированные термины и определения для данной области и основополагающие принципы их использования судебными экспертами. Именно на данных аспектах в своих работах акцентировали внимание многие ученые. Так, А. В. Нестеров справедливо считает, что в процессе создания онтологической модели предметной области «судебная экспертиза» необходима «терминологическая работа по устранению недостатков в законах (кодексах)… в том числе устранение тавтологичных, противоречивых, и/или метафоричных дефиниций терминов, обознача- ющих экспертные категории, операции и процедуры» [15, с. 102].

В 2020 году в России утверждена перспективная программа стандартизации по приоритетному направлению «искусственный интеллект» на период 2021–2024 годы, включающая в себя более 70 отраслевых метрологических стандартов, а также 66 стандартов, устанавливающих требования к отраслевым наборам данных1. Однако следует с сожалением констатировать, что СЭД осталась за пределами планового регулирования на ближайший временной период.

Выводы и заключение

Представляется, что стандартизация процессов использования технологий ИИ в СЭД обеспечит единообразие организационноуправленческого, материальнотехнического и методического обеспечения функционирования государственных и негосударственных экспертных учреждений. Поэтому разработка и утверждение стандарта просто необходимы. При его создании представляется целесообразным предусмотреть следующие разделы: общие положения, область применения, нормативные ссылки, термины и определения, цели и задачи применения технологий ИИ в СЭД, классификация систем ИИ в СЭД, ключевые требования к системам искусственного интеллекта в СЭД.

Основой базового стандарта по использованию технологий ИИ в судебно-экспертной деятельности могут стать следующие нормативнотехнические документы:

-

1) ГОСТ 34.003–90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.

Автоматизированные системы. Термины и определения;

-

2) ГОСТ 33707–2016 (ISO/IEC 2382–2015) Информационные технологии. Словарь;

-

3) ГОСТ Р 55062–2012 Информационные технологии. Системы промышленной автоматизации и их интеграция. Интероперабельность. Основные положения;

-

4) ГОСТ 59277–2020 «Системы искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта»;

-

5) ГОСТ Р 59276–2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы доверия. Общие положения»;

-

6) ГОСТ Р 70462.1–2022/ISO/IEC TR 24029–1–2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Интеллект искусственный. Оценка робастности нейронных сетей. Часть 1. Обзор.

Таким образом, на сегодняшний день существует необходимость разработки и утверждения стандарта, предусматривающего терминологические особенности и основополагающие принципы использования искусственного интеллекта в судебноэкспертной деятельности. Унификация терминологического подхода, единообразие методических инструментов, применяющихся при производстве судебных экспертиз и исследований, позволит оптимизировать временные, трудовые и финансовые ресурсы судебно-экспертных учреждений, а также обеспечить соблюдение таких ключевых принципов СЭД, как объективности, достоверности и научной обоснованности, что в свою очередь качественно повлияет на оценку полученной доказательственной информации субъектами правоприменения.

Список литературы Стандартизация процесса использования искусственного интеллекта в судебно-экспертной деятельности

- Кузьмин С.А. Организационно-правовое обеспечение менеджмента качества судебно-экспертной деятельности: дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Кузьмин Сергей Анатольевич; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2016. — 244 с.

- Майлис Н.П., Моисеева Т.Ф. Стандартизация судебно-экспертной деятельности — необходимый аспект ее развития / Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеева // Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2018. — №2(42). — С. 219-224.

- Нестеров А. В. О научных основаниях судебной экспертизы / А. В. Нестеров // Теория и практика судебной экспертизы. — 2018. — Т. 13, № 3. — С. 123-127.

- Усов А.И., Омельянюк Г.Г., Чеснокова Е.В. Стандартизация в судебно-экспертной деятельности: прогнозы и решения / А.И. Усов, Г.Г. Омельянюк, Е.В. Чеснокова // Закон. — 2019. — № 10. — С. 55-62.

- Россинская Е.Р. Федеральные государственные образовательные стандарты 3-его поколения и подготовка судебно-экспертных кадров в России / Е.Р. Россинская // Право и государство. — 2016. — №1(70). — С. 12-15.

- Чеснокова Е.В. Концептуальные основы стандартизации в судебно-экспертной деятельности: дис. … доктора юридических наук: 12.00.12 / Чеснокова Елена Владимировна; [Место защиты: ФБУ РФЦСЭ при Министерстве юстиции РФ]. - Москва, 2022. — 573 с.

- Чеснокова Е.В. Искусственный интеллект в судебной экспертологии / Е.В. Чеснокова, А.И. Усов, Г.Г. Омельянюк, М.В. Никулина // Теория и практика судебной экспертизы. Том 18. № 3. 2023. С. 60-77.

- Ржанникова С. С. Правовая регламентация применения технологий искусственного интеллекта в деятельности экспертно-криминалистических подразделений МВД России // Судебная экспертиза. 2023. № 3 (75). С. 144—154.

- Искусственный интеллект в механизме развития человеческой цивилизации / С. И. Захарцев, Н. Д. Литвинов, В. П. Сальников, В. С. Чернявский // Юридическая наука: история и современность. — 2021. — № 4. — С. 47-73.

- Кубрак В. С. Правовое понимание искусственного интеллекта и проблемы определения единого понятия / В. С. Кубрак // Вестник Российской правовой академии. — 2021. — № 3. — С. 92-96.

- Ларина Е.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность / Е.С. Ларина, В.С. Овчинский. — Москва: Кн. мир, 2018. — 416 с.

- Кокушев А.Б. Организационно-правовые аспекты функционирования современных информационных систем оперативно-криминалистических подразделений МВД Республики Казахстан: дисс. … кандидата юридических наук: 5.1.4 / Азамат Бекетович Кокушев. — Волгоград. 2023. — 209 с.

- Нестеров А. В. О смарт-системах в библиотеках / А. В. Нестеров // Труды ГПНТБ СО РАН. — 2023. — № 2(18). — С. 83-88.

- Раев В. К. Организационные системы / В. К. Раев // ИТНОУ: Информационные технологии в науке, образовании и управлении. — 2019. — № 1(11). — С. 94-100.

- Нестеров А. В. Об информационной онтологической модели предметной области «судебная экспертиза» в условиях цифровизации / А. В. Нестеров // Инновации в судебно-экспертной деятельности в системе судебно-экспертных учреждений Минюста России: Материалы Всероссийской конференции, Москва, 19—20 апреля 2022 года / Сост. Е.В. Чеснокова. —Москва: Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, 2022. — С. 102-106.