Становление архитектуры пенитенциарных учреждений в России

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается история и становление архитектуры тюремных сооружений за последние три столетия существования пенитенциарной системы в России. Анализируются объемные и планировочные решения, архитектурно-функциональные схемы отечественных мест лишения свободы.

Архитектура, пенитенциарное учреждение, функциональная схема, тюремная архитектура, места изоляции

Короткий адрес: https://sciup.org/140283081

IDR: 140283081

Текст научной статьи Становление архитектуры пенитенциарных учреждений в России

До XVI века сведений о возведении в России специальных сооружений для содержания преступников не встречается. Местом заключения служили: погреба, ямы и подвалы, где условия содержания узников были невыносимыми. К первым тюремным помещениям можно отнести, так называемую, аманатскую избу, которая возводилась в крепостной стене, она служила для заключения под стражу заключённых и пленных. В последующем аманатскую избу заменила тюрьма, которая была ограничена тыном в виде деревянного острога. Острогами называли укрепления в виде частокола вкопанных в землю и заостренных к верху бревен. Со временем стены из бревен, врытых в землю, стали заменяться каменными с башнями на углах, и тюрьма по своему внешнему виду стала напоминать замки или стены кремля.

Возведение каменных тюремных сооружений относится к началу XIX века – времени, когда царское правительство приняло общегосударственное законодательство о тюрьмах. В его рамках были разработаны «образцовые» проекты тюрем для губернских и уездных городов Российской империи. При этом в связи с развернувшейся реконструкцией городов придавалось большое значение архитектурно-художественной стороне возводимых «казенных» зданий.

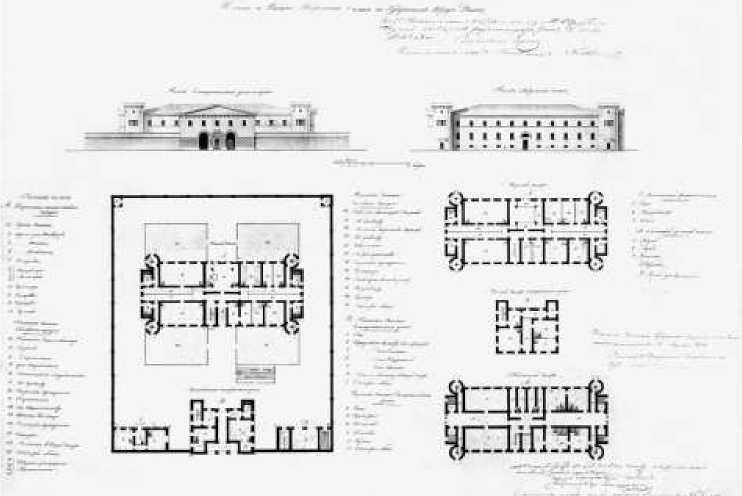

Типовой проект тюремного замка для губернских городов в 1803 году разработал придворный архитектор Андреян Захаров.[1] В 1820 году архитектор Иосиф Шарлемань доработал проект Захарова, добавив по углам замка круглые башни, именно этот вариант и был одобрен Александром I как «образцовый». В том же году по утвержденному императором проекту началось строительство типового замка в Нижнем Новгороде, позже во Владимире, Харькове, Астрахани, Перми, Минске и других городах Российской империи. По всей территории государства вырастали новые здания тюремных замков по образцовым проектам для губернских и уездных городов.

Рис.1 Образцовый проект тюремного замка, спроектированного А.Захаровым в 1803г.

Серия типовых проектов казенных зданий, спроектированная А.Захаровым, сохранила свое практическое значение до1828-1829 гг., когда были утверждены новые проекты, пришедшие ей на смену, автором новых проектов был архитектор Штауберт. Новые здания разрешалось строить только при полной невозможности использовать старые. Каждый проект, сделанный на основе типового, должен был утверждаться Министерством внутренних дел. Однако на практике новые проекты применялись мало, так как основная потребность в сооружениях для содержания преступников была уже удовлетворена в течение первой четверти XIX.

Демографический подъем середины 19 в. Не мог не отразится и на пенитенциарных учреждениях, постоянно ощущалась нехватка арестантских мест. Поэтому правительство решило строить большие, многоместные и многоэтажные тюрьмы. Для этого в штате Главного тюремного управления была введена должность главного архитектора, первым стал Антон Томишко. Опыт по части проектирования тюремных сооружений у него уже имелся, он создал проект современной уездной тюрьмы в Старой Руссе, ставший фактически типовым, по этому образцу возвели еще двадцать две тюрьмы.

По указу Александра III Томишко поехал изучать тюремное строительство за границу. Поэтому при проектировании для российской столицы одиночной тюрьмы он использовал некоторые заграничные идеи. Но приблизил их к местному российскому менталитету, исполнив лучи в виде креста, по задумке архитектора сама форма места заключения должна напоминать преступнику о его грехе и вести к покаянию. Питерские «Кресты» стали типовым проектом, и вскоре по их образцу были построены тюрьмы в Саратове и Самаре.

После революции архитектурно-фигуральной концепции при строительстве пенитенциарных учреждений практически не уделялось внимание, использовались в основном дореволюционные здания, которые достраивались, перестраивались и обрастали новыми корпусами. Всеми проектировочными и строительными работами занимались либо администрация областного центра, либо непосредственно само учреждение.

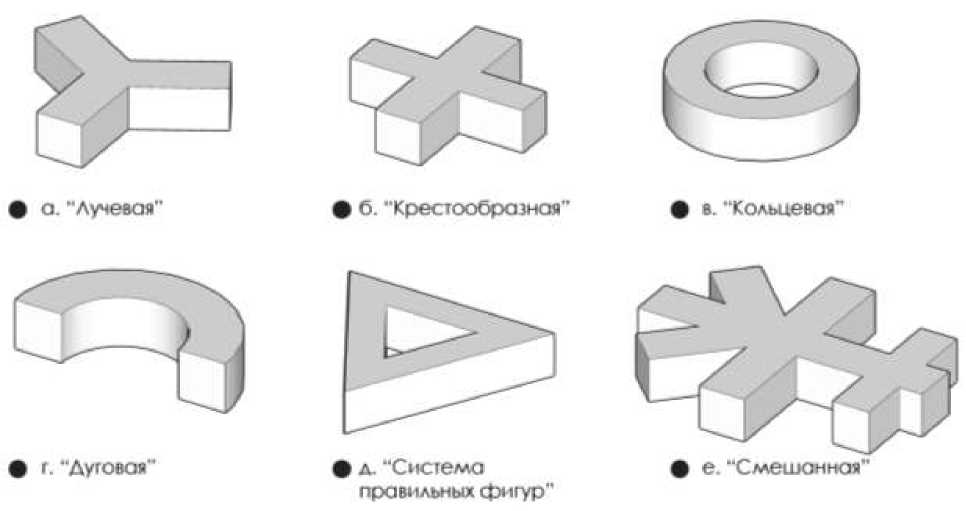

В целом по своему объёмно-планировочному решению все тюремные учреждения как в России, так и за рубежом делятся на несколько архитектурно-функциональных схем:

-

• «Радиальная» («Лучевая», «веерная»,) (рис.2, а). Схема учреждения, которой присуще центральное размещение основного узла вертикальных коммуникаций, от которого ответвляются протяженные участки коридорной структуры. Такая схема характерна для тюремных сооружений большой вместимости, Протяженность, число, размещение ветвей по отношению к центру и углы их примыкания к нему весьма разнообразны. Система получила свое распространение благодаря принципу паноптикума - находясь в центре корпуса можно видеть, что происходит в каждом из лучей-коридоров. Например, СИЗО № 1 УФСИН России по Волгоградской области (г.Волгоград).

-

• «Крестообразная» - разновидность лучевой системы (см. рис.2,

-

б). Учреждение, в котором перпендикулярно пересекаются корпуса и сооружения тюрьмы. Например СИЗО № 1 УФ- СИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области («Кресты»).

-

• «Кольцевая» (рис.2, в) схема основана на компоновке тюремных камер по окружности вокруг дворового пространства -открытого или закрытого атриума. Такая система тюрем имеет многовековую историю, основное преимущество замкнутость общего хода процесса, возвращение в изначальную точку. Например тюрьма «Бутылка» (Санкт-Петербург).

-

• «Дуговая» (рис.2, г). Учреждение, в форме, как правило, единого полукруглого тюремного корпуса.

-

• «Система правильных фигур» (рис.2 д). Компактная форма плана различных очертаний геометрически правильных форм, в таком учреждении корпуса тюрьмы выполнены в едином архитектурном стиле и располагаются, как правило, на равном удалении друг от друга.

-

• «Смешанная схема» (рис.2, е). В таких учреждениях в комплексе применяются несколько типов объёмно-планировочных решений, указанных выше. Например, СИЗО № 4 УФСИН России по Хабаровскому краю (п. Эльбан).

Рис. 2 Аксонометрии архитектурно-фигуральных схем пенитенциарных сооружений

Можно подвести итог, что за свою многовековую историю архитектура пенитенциарных учреждений России претерпела многочисленные изменения, и получила большое разнообразие архитектурно-фигуральных концепций и объемно-планировочных решений.

Список литературы Становление архитектуры пенитенциарных учреждений в России

- Азархин А.В, Усеев Р. З. Архитектурная типология и фортификация мест исполнения и отбывания отдельных видов наказания // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2017, 2(38), 52-57.

- Михайленко Т.Г. Принципы типизации в застройке российской провинции конца XVIII - начала XIX веков (на примере Курска). Международный научно-исследовательский журнал, 2017, 1-3 (55), 9-13.