Становление экономики знаний в России: проблемы и пути их решения

Автор: Карнаух Ирина Валерьевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 1 т.21, 2019 года.

Бесплатный доступ

Резюме: XXI век для человечества ознаменован переходом к новому технологическому укладу, который характеризуется приданием большого значения технологиям управления, развитием непроизводственных сфер деятельности (науки, образования, здравоохранения, культуры). Данный переход совпадает с переходом к экономике знаний, для которой знания, инновации и человеческий капитал имеют первостепенное значение. Для России изучение проблем становления и развития экономики знаний является особенно актуальным. По мнению ряда исследователей, говорить о формировании этого направления в России еще рано. В статье автором освещен перечень проблем, препятствующих становлению экономики знаний в нашей стране, а именно: низкий уровень финансирования НИОКР, низкая доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП, значительное преобладание доли государственных средств в структуре источников финансирования НИОКР, дисбаланс в финансировании фундаментальных и прикладных научных исследований, сохранение отрицательных темпов прироста значений основных показателей деятельности аспирантуры и докторантуры, «утечка умов» и «утечка идей», отсутствие единой концепции развития образования, несоответствие системы образования требованиям рынка труда, падение качества школьного и высшего профессионального образования, недостаточный уровень финансирования сферы образования в России, проблема профессионального отбора в педагогические вузы. В статье автором изложен свой взгляд на решение данных проблем. В частности, для решения проблемы недостаточного финансирования сферы науки и образования в России утверждается необходимость создания таких механизмов, которые позволили бы, с одной стороны, разнообразить источники финансирования науки и образования, а с другой - оставить за государством главную роль в данных сферах.

Экономика знаний, знания, наука, образование, человеческий капитал, новый технологический уклад, экономическая безопасность государства

Короткий адрес: https://sciup.org/149131619

IDR: 149131619 | УДК: 332 | DOI: 10.15688/jvolsu3.2019.1.6

Текст научной статьи Становление экономики знаний в России: проблемы и пути их решения

DOI:

Цитирование. Карнаух И. В. Становление экономики знаний в России: проблемы и пути их решения // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. – 2019. – Т. 21, № 1. – С. 66–74. – DOI:

В XXI в., на этапе формирования экономики знаний, наука и инновации обладают определяющим значением. Ключевую роль в экономике знаний «...играют именно знания, нематериальные активы и особенно интеллектуальный капитал» [12], работники сферы знаний становятся главной производительной силой общества. Знания, процессы их производства и распространения – непосредственный источник роста экономики, основанной на знаниях. Согласно статистическим данным «85 % экономического роста в развитых странах основано на знаниях как основном ресурсе» [18].

Основоположник экономики знаний Ф. Махлуп в своих научных исследованиях указал на высокую значимость для производственной деятельности хозяйствующих субъектов процесса создания новых знаний. По словам М. Бендикова, «...наука и вся ее инфраструктура... позволяет идеи и результаты превращать в конкретные достижения» [3]. Кроме того, как справедливо замечают Е.В. Попов и М.В. Власов, «на современном этапе развития общества интеллектуальные ресурсы, информация и знания являются основной ценностью и решающим фактором в конкурентной борьбе» [12]. В на- учных кругах убеждены в том, что имеет место «наличие прямой зависимости между успешным развитием современных экономических систем, обучением и инновациями» [20]. «Объединяет исследователей, – считают С.А. Филатов и И.Г. Сухорукова, – общее понимание знания как стратегического экономического ресурса, источника конкурентного преимущества государства, важнейшего фактора устойчивого экономического роста, определяющего качество человеческого капитала и параметры социально-экономической активности экономических субъектов» [18]. Именно поэтому в настоящее время важнейшей задачей для экономических агентов любого масштаба стало накопление знаний, способствующих повышению эффективности производства и экономическому росту.

В целом экономику знаний характеризуют следующие признаки:

-

1) высокая доля сферы услуг в структуре экономики;

-

2) высокие затраты на образовательную сферу и научные исследования;

-

3) развитие человеческого капитала;

-

4) развитая информационно-коммуникационная сфера;

-

5) формирование инновационной системы;

-

6) развитие сферы образования [19].

Для России изучение проблем становления и развития экономики знаний, а также опыта других стран по их преодолению является особенно актуальным. «Принято считать, что переход к экономике знаний совпадает с переходом к технологиям 5-го и 6-го технологического укладов, в рамках которых знания, составляющие больше половины структуры производимого продукта, определяют все особенности производственного процесса» [11, с. 87]. Для 6-го технологического уклада характерны придание большого значения технологиям управления, развитие непроизводственных сфер деятельности (науки, образования, здравоохранения, культуры), «которые в странах, перешедших к новому укладу, составляют больше 50 % ВВП» [17]. Ученые отмечают, что Россия не стоит даже на пороге 6-го технологического уклада [8].

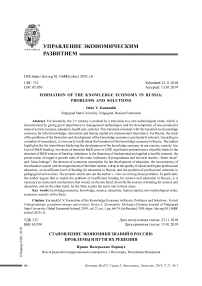

Показателем, характеризующим экономику знаний, является прежде всего уровень финансирования НИОКР. Согласно статистическим данным по величине затрат на научные исследования и разработки в 2016 г. Россия занимала 10-е место в мире (рис. 1). Странами-лидерами по данному показателю являются США и Китай, на 3-м месте со значительным отставанием находится Япония. Заметим, что Россия также уступает таким странам, как Бразилия и Индия.

Однако, если рассматривать показатель удельного веса внутренних затрат на НИОКР в ВВП, рейтинг стран в 2016 г. выглядит несколько иначе (таблица).

По данным таблицы видно, что тройку стран-лидеров по доле внутренних затрат на

Рис. 1. Объем затрат на НИОКР по странам мира на конец 2016 г., млрд долл.

Примечание. Составлено автором по: [13].

Таблица

Рейтинг стран по доле внутренних затрат на НИОКР в ВВП на конец 2016 г.

|

Место в рейтинге |

Страна |

Доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП, % |

|

1 |

Израиль |

4,25 |

|

2 |

Республика Корея |

4,23 |

|

3 |

Швейцария |

3,42 |

|

11 |

США |

2,79 |

|

18 |

Китай |

2,07 |

|

28 |

Малайзия |

1,30 |

|

34 |

Бразилия |

1,17 |

|

35 |

Россия |

1,10 |

|

45 |

Индия |

0,63 |

Примечание. Составлено автором по: [7].

НИОКР в ВВП составляют Израиль, Республика Корея и Швейцария. США и Китай находятся на 11-м и 18-м местах соответственно, Россия занимает лишь 35-ю позицию рейтинга с долей внутренних затрат на НИОКР в ВВП в размере 1,10 %. Несмотря на то что на протяжении последних 16 лет наблюдалась положительная динамика значений данного показателя в России (относительно 2000 г. абсолютный прирост в 2016 г. составил 0,05 %), тем не менее Россия продолжает значительно уступать многим странам по данному показателю. Стоит отметить, что в СССР величина внутренних расходов на НИОКР достигала примерно 5 % ВВП [9]. Важно также обратить внимание на то, что доля внутренних затрат на НИОКР в ВВП как показатель, характеризующий экономику знаний, является одним из индикаторов экономической безопасности России, предложенным академиком РАН С.Ю. Глазьевым в докладе «О внешних и внутренних угрозах экономической безопасности России в условиях американской агрессии» [6]. Пороговое значение данного индикатора равно 3, что превышает его фактическое значение в России в 2016 г. на 1,9 единиц. Данный факт можно расценивать как внутреннюю угрозу экономической безопасности России.

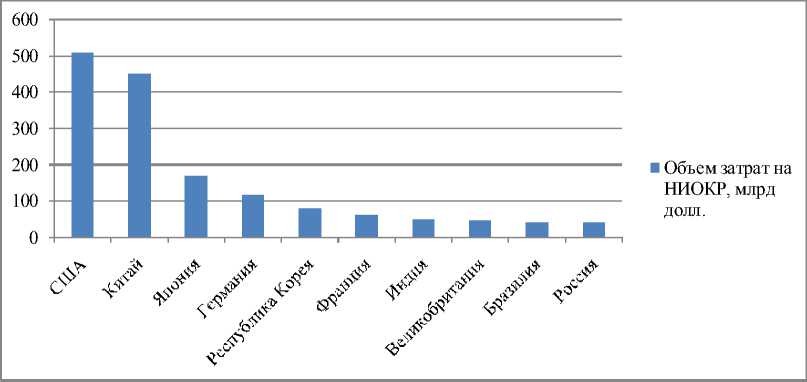

В структуре внутренних затрат России на НИОКР по секторам деятельности наибольший удельный вес занимает государственный сектор – 66,16 %, на предпринимательский сектор приходится 30,17 %, иност- ранный сектор – 2,63 %, прочие средства – 1,03 % (рис. 2). Начиная с 2010 г. прослеживается тенденция сокращения доли внутренних затрат на НИОКР государственного сектора и увеличения доли предпринимательского сектора, однако темпы этих положительных для экономики России изменений остаются довольно низкими. В большинстве развитых и быстроразвивающихся стран на долю предпринимательского сектора приходится большая часть внутренних затрат на НИОКР, например: «в Японии – 78,1 %, Тайване – 77,7 %, Китае – 76,1 %, Республике Корея – 75,4 %, Словении – 69,2 %, Германии – 65,2 %, Швейцарии – 63,5 %, США – 62,3 %, Австралии – 61,9 %» [5]. Доля иностранных источников финансирования НИОКР в России сократилась в 2017 г. на 9,36 % по сравнению с 2000 годом.

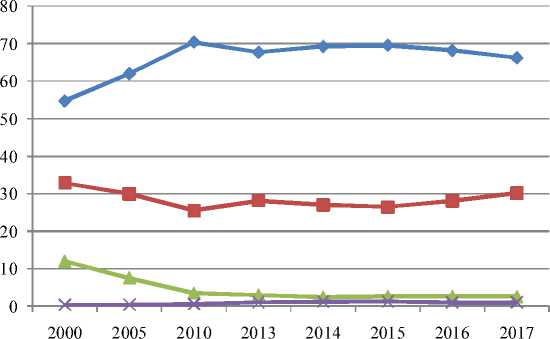

С 2000 по 2015 г. постоянно увеличивалась разница между расходами федерального бюджета РФ на прикладные и фундаментальные исследования, в 2015 г. расходы на прикладные научные исследования были выше расходов на фундаментальные исследования на 199 млрд рублей (см. рис. 3).

Такой дисбаланс в финансировании фундаментальных и прикладных научных исследований всегда приводит к негативным последствиям для научно-технического прогресса, таким как:

-

1) сокращение объема фондов, направленных на поддержку фундаментальных исследований;

• государственный сектор

-■-предпринимательский сектор

-*-иностранный сектор

)< прочие средства

Рис. 2. Динамика внутренних затрат на НИОКР в России по секторам деятельности, % Примечание. Составлено автором по: [5].

-

2) более низкая степень изученности фундаментальных исследований;

-

3) ограничение творческой свободы, что способствует «уменьшению числа ученых, работающих в качестве отдельных научных сотрудников» [10].

Учитывая тот факт, что «основой для всех последующих разработок с помощью прикладных знаний являются открытые исследования фундаментальных проблем науки» [10], решение государства о приоритетном финансировании прикладных научных исследований не есть эффективное. Кроме того, в долгосрочной перспективе такая политика вызывает сокращение производительности в прикладной науке.

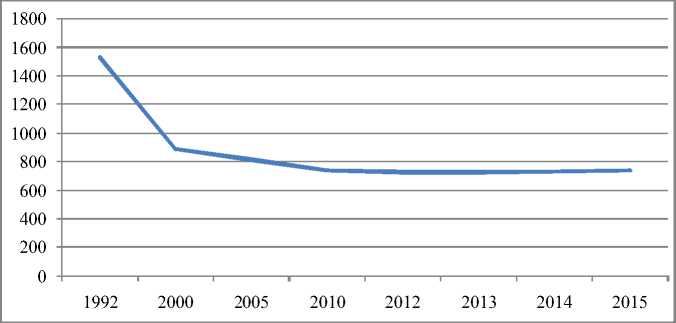

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в России с 1992

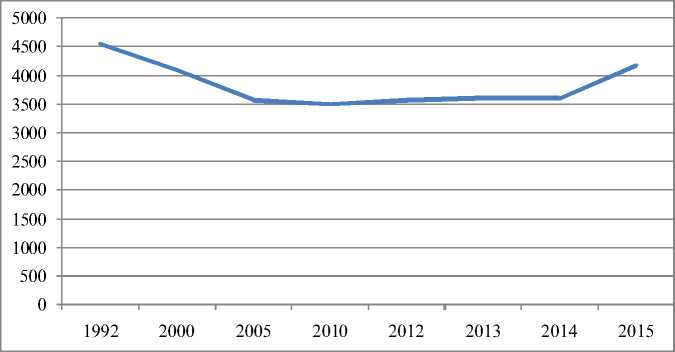

по 2010 г. сократилась на 796,1 тыс. чел. и в настоящее время находится приблизительно на уровне 2010 года (рис. 4). В то же время с 2010 г. прослеживается тенденция увеличения числа организаций, выполнявших исследования и разработки (рис. 5).

Помимо изучения вышеперечисленных проблем развития сферы науки в России, некоторые ученые, например академик РАН С.М. Рогов, указывают на то, что «самая большая проблема – это даже не низкий уровень финансирования, а невостребованность науки в России» [14]. В последние годы в стране сохраняются отрицательные темпы прироста значений основных показателей деятельности аспирантуры и докторантуры: количества организаций, осуществляющих подготов-

♦ Расходы федерального бюджета на фундаментальные исследования, млрд руб.

—■- Расходы федерального бюджета на прикладные научные исследования, млрд руб.

Рис. 3. Динамика расходов федерального бюджета РФ на фундаментальные и прикладные научные исследования в 2000–2015 гг., млрд руб.

Примечание. Составлено автором по: [15].

Рис. 4. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в России на конец года, тыс. чел. Примечание. Составлено автором по: [15].

Рис. 5. Динамика числа организаций, выполнявших исследования и разработки, в России Примечание. Составлено автором по: [15].

ку аспирантов и докторантов; численности аспирантов и докторантов; числа поступивших в аспирантуру и докторантуру; числа выпущенных из аспирантуры и докторантуры (как всего, так и с защитой диссертации).

В соответствии с официальными статистическими данными на сегодняшний день более 700 тыс. [1] российских научных сотрудников работают в других странах мира. При этом каждый год Россию покидают около 15 % [1] выпускников отечественных высших учебных заведений. Наряду с «утечкой умов» в научной сфере России можно наблюдать такое явление как «утечка идей» – ситуацию, при которой ученые, проживая в России, осуществляют научные исследования в соответствии с заказами иностранных работодателей. В России таких ученых в настоящее время довольно много. «Утечка умов» и «утечка идей» не только препятствуют становлению экономики знаний в нашей стране, но и представляют собой довольно серьезные внешние угрозы экономической безопасности государства.

Важной характерной чертой экономики знаний, помимо развития сферы науки, является развитие сферы образования, что тесно связано с развитием человеческого капитала. В целях становления экономики знаний перед Россией стоит важная задача его качественного преобразования.

«Основной сферой, обеспечивающей формирование и развитие человеческого капитала, является система образования» [2], которая в России имеет ряд проблем.

Во-первых, не выработана единая концепция развития образования, соответствующая интересам российского общества. Цели и задачи новых образовательных стандартов России не согласуются с требованиями экономики знаний.

Во-вторых, система образования не соответствует требованиям рынка труда. «Это вызывает проблему кадрового потенциала – несоответствия профессиональных компетенций выпускников требованиям экономики знаний, причем дефицит “узких” специалистов наблюдается одновременно с востребованностью работников, обладающих глубокой фундаментальной подготовкой» [4].

В-третьих, наблюдается падение качества школьного и высшего профессионального образования. Данный вывод основан на результатах ОГЭ, ЕГЭ и тестирований студентов высших учебных заведений.

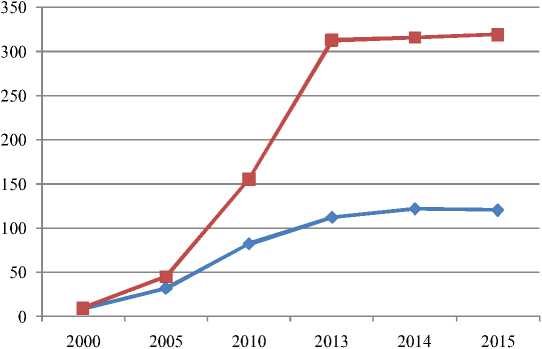

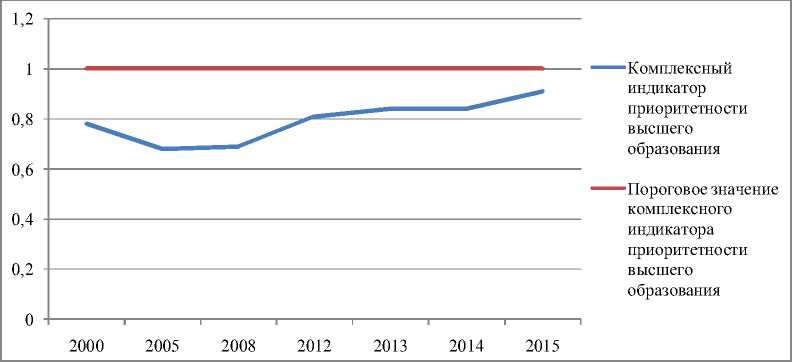

В-четвертых, уровень финансирования сферы образования в России является недостаточным. Об этом свидетельствуют полученные значения комплексного индикатора приоритетности высшего образования. Если указанное значение превышает единицу, это значит, что для страны высшее образование имеет большую значимость. В России на протяжении 2000-х гг. значение данного индикатора всегда было меньше единицы (рис. 6), в то время как в 1940 г. оно достигало 7,11, в 1981 г. – 1,80. Для сравнения: «США – 1,11, Великобритания – 1,16, Ирландия – 1,3, Австралия – 1,37» [16].

Рис. 6. Динамика значений комплексного индикатора приоритетности высшего образования в России Примечание. Составлено автором по: [17].

В-пятых, остро стоит проблема профессионального отбора в педагогические вузы. В настоящее время педагогические вузы, осуществляя набор абитуриентов по результатам ЕГЭ, не в состоянии определить профессиональную пригодность каждого абитуриента к педагогической деятельности. Данная ситуация усложняется еще и тем, что по причине сложившегося в нашем обществе низкого статуса педагога в педагогические вузы поступают абитуриенты, не прошедшие в другие вузы по конкурсу.

Решить проблему недостаточного финансирования сферы науки и образования в России путем значительного увеличения государственных расходов на развитие данных сфер довольно сложно, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране. В связи с этим перед учеными и экономистами стоит задача создания таких механизмов, которые позволили бы, с одной стороны, разнообразить источники финансирования науки и образования, а с другой – оставить за государством главную роль в данных сферах.

Решение проблемы падения качества школьного и высшего профессионального образования, на наш взгляд, зависит в первую очередь от решения проблемы недостаточного финансирования сферы образования. Так, например, повышение заработной платы учителям и преподавателям будет способствовать повышению в обществе статуса этих категорий граждан, получать профессию педагога или продолжать обучение в аспирантуре и докторантуре станет престижным, поэтому отчасти решится проблема профессионального отбора в педагогические вузы, а вместе с ней и проблема ухудшения качества образования.

С целью формирования экономики знаний в России видится необходимым развитие идеи непрерывного образования в нашей стране, чему способствует создание благоприятных экономических и социальных условий для привлечения молодежи в науку и педагогическую сферу деятельности, взрослого занятого населения – в образовательный процесс, к участию в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В целом становление экономики знаний в России будет возможным только при условии изменения сознания общества коренным образом. Наша страна должна четко осознавать, что на сегодняшний день фундаментом экономического роста являются именно знания, а также умение ими пользоваться.

Список литературы Становление экономики знаний в России: проблемы и пути их решения

- Анищенко, В. Высшая Школа: проблемы и перспективы/В. Анищенко//Школа. -2009. -Декабрь. -С. 20-21.

- Афонасова, Ю. С. Реформа образования в России/Ю. С. Афонасова//Устойчивое развитие науки и образования. -2018. -№ 5. -С. 57-65.

- Бендиков, М. Интеллектуальные ресурсы и их роль в новой экономике/М. Бендиков//Консультант директора. -2002. -№ 9 (165). -С. 22-30.

- Бушуева, Т. Н. Особенности продвижения России к экономике знаний/Т. Н. Бушуева//Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Экономика. Вып. 51. -2015. -№ 18 (373). -С. 39-45.

- Вклад государства и бизнеса в финансирование науки. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://issek.hse.ru (дата обращения: 31.10.2018). -Загл. с экрана.

- Глазьев, С. Ю. О внешних и внутренних угрозах экономической безопасности России в условиях американской агрессии: доклад в РАН. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.russiapost.su (дата обращения: 12.09.2018). -Загл. с экрана.

- Затраты на науку в России и в ведущих странах мира. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.nanonewsnet.ru (дата обращения: 10.10.2018). -Загл. с экрана.

- Каблов, Е.Н. Шестой технологический уклад. //Наука и жизнь. 2010. № 4. С. 2-7. -Режим доступа: http://www.nkj.ru (дата обращения: 17.10.2018). -Загл. с экрана.

- Народное хозяйство СССР за 70 лет: Юбилейный статистический сборник. -М., 1987.

- Наука фундаментальная и наука прикладная -практическое применение. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://fb.ru (дата обращения: 02.11.2018). -Загл. с экрана.

- Пилипенко, Е. В. Основные понятия теории «экономика знаний»/Е. В. Пилипенко, Ю. В. Баталов//Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. -2014. -№ 3. -С. 86-95.

- Попов, Е. В. Институты знаний/Е. В. Попов, М. В. Власов. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2012. -256 с.

- Расходы на науку: топ-10 стран мира. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://www.vestifinance.ru (дата обращения: 20.10.2018). -Загл. с экрана.

- Рогов, С. М. Новая шоковая терапия и «реформа РАН»: реалии российской науки. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.perspektivy.info (дата обращения: 21.10.2018). -Загл. с экрана.

- Россия в цифрах: 2017: Крат. стат. сб./Росстат. -М., 2017. -517 с.

- Сидорова, А. А. Стратегия развития высшего образования: комплексный индикатор/А. А. Сидорова//Государственное управление: Электронный вестник. -2012. -№ 33.

- Сидорова, А. А. Экономика знаний и предпринимательские университеты: сущностные характеристики и особенности становления в современной России/А. А. Сидорова//Государственное управление: Электронный вестник. -2018. -№ 66. -С. 77-91.

- Филатов, С. А. Экономика знаний: качественная и количественная характеристика/С. А. Филатов, Н. Г. Сухорукова//Идеи и идеалы. -2015. -Т. 2, № 4 (26).-С. 68-80.

- Ярушкина, Е. А. Сфера образования как первое подразделение экономики знаний/Е. А. Ярушкина//Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. -2012. -№ 4 (111). -С. 267-271.