Становление кузнечного ремесла в степной Скифии (на примере Каменского городища)

Автор: Завьялов В.И., Терехова Н.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методыв археологии

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Особое значение в истории развития железообрабатывающего производства Северной Евразии занимает скифский период. Именно в это время железо начинает входить в повседневный обиход местного населения. В контексте общей истории развития железообрабатывающего ремесла существенную роль сыграл переход кочевого степного населения к оседлости. Наиболее ярким центром этого периода в степной Скифии является Каменское городище. Археометаллографическое исследование материалов памятника позволяет понять процесс формирования ремесла у кочевых народов в период перехода к оседлому образу жизни. Приведенные данные свидетельствуют, что ключевую роль при этом играют контакты номадов с носителями технологических знаний.

Археометаллография, каменское городище, скифы, технологическаясхема, железообрабатывающее производство, истоки технологических знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/143163953

IDR: 143163953

Текст научной статьи Становление кузнечного ремесла в степной Скифии (на примере Каменского городища)

Особое значение в истории развития железообрабатывающего производства Северной Евразии занимает скифский период. Именно в это время железо начинает входить в повседневный обиход местного населения. Значимость скифской эпохе придает и тот факт, что в это время происходит становление первого государственного образования на территории Восточной Европы – Скифского царства. Отражением этого процесса является появление ремесленных центров на территории степной Скифии.

Архаичный период в истории степных скифов характеризуется непрерывным кочеванием, когда ведущая роль в хозяйстве принадлежала экстенсивному скотоводству. Ремесленными товарами степные скифы обеспечивались за счет обмена и военной добычи (Гаврилюк, 1989. С. 94). По мнению исследователей, изделия из металла поступали к скифам, главным образом, из поселений скифоид-ных племен Лесостепи. Кардинальные изменения в степной Скифии происходят на рубеже V–IV вв. до н. э., что было связано со сменой основ хозяйственной деятельности – освоением земледелия и, как следствие, перехода к оседлому образу жизни. Период перехода кочевого степного населения к оседлости сыграл существенную роль в контексте общей истории развития железообрабатывающего производства. Изучение материалов этого периода позволяет выяснить, каким образом происходило становление железообработки у кочевых племен, не имевших опыта работы с металлом. Надежным и объективным инструментом для решения этой проблемы является археометаллографический метод исследования, позволяющий говорить о технологии производства.

Наиболее ярким центром в степной Скифии является Каменское городище, расположенное у г. Каменка-Днепровская (Украина) на левом берегу Днепра. В результате многолетних (1938–1940, 1944–1946, 1949–1950) исследований памятника Борисом Николаевичем Граковым накоплен значительный и разнообразный материал, характеризующий в том числе получение и обработку черного металла. Эти материалы были обобщены исследователем в монографии «Каменское городище на Днепре» (1954). В работе приведены данные о многочисленных находках железной руды, железных шлаков, кусков кричного железа, фрагментов глиняных горнов с отверстиями для сопел, кузнечного инструментария (зубил, пробойников), полуфабрикатов и заготовок ( Граков , 1954. С. 115, 124). Это позволило автору сделать вывод о том, что «Каменское городище явно было постоянным поселением оседлых мастеров-металлургов в этой стране скифов-кочевников» (Там же. С. 123).

Позднее ряд положений Б. Н. Гракова некоторыми исследователями был подвергнут сомнению. Так, В. А. Ильинская и А. И. Тереножкин считали Каменское городище поселением ремесленников-металлургов, отрицая его значение как административного центра Скифии и датировку V в. до н. э. (Ильинская, Тереножкин, 1983. С. 188). С. Я. Ольговский высказал предположение, что Каменское городище было не постоянным, а сезонным городищем-торжищем и что здесь отсутствовал полный металлургический цикл (Ольговский, 1987. С. 48–52). Он отрицает существование на Каменском городище металлургического производства и считает, что источником сырья в виде готовых криц для кузнечных мастерских были горно-металлургические центры Криворожского бассейна (Там же. С. 49). Что же касается железообработки, то исследователь полагает (правда, без достаточной аргументации), что мастерские Каменского городища «носили сезонный характер, где работали заезжие (бродячие) мастера…» (Ольговский, 2005. С. 180). Должны заметить, что обнаруженные на Каменском городище многочисленные металлургические шлаки1 (Граков, 1954. С. 218) являются прямым доказательством существования на памятнике черной металлургии, требовавшей в силу особенностей процесса стационарного производства. Что касается возможности использования железных руд Криворожского бассейна, то приводимые группой Б. А. Шрамко данные спектрального анализа этого не подтверждают, поскольку «железо Каменского городища не содержит основных микропримесей, характерных для руд Криворожского бассейна» (Шрамко и др., 1986. С. 166).

В 1987 г. работы на Каменском городище продолжила Н. А. Гаврилюк (раскопки продолжались до 2010 г.). Исследователь склонна рассматривать памятник как конгломерат разновременных поселков ( Гаврилюк , 2004. С. 254), не снижая его значимости в истории Скифии в период перехода номадов к оседлости ( Гав-рилюк , Котова , 1999. С. 39). Как видно из приведенных точек зрения, мнения о роли и значении Каменского городища разнообразны. Но, что показательно, ни один исследователь не отрицает наличия на памятнике собственного железообрабатывающего производства.

Первым, кто использовал результаты металлографического анализа кузнечных артефактов из скифских памятников, был Б. А. Шрамко, который в соавторстве с металловедами Л. А. Солнцевым и Л. Д. Фоминым опубликовал целую серию статей, посвященных железообработке в Скифии ( Шрамко и др. , 1963; 1971). В 1986 г. он обратился к материалам Каменского городища ( Шрамко и др. , 1986). Проведен анализ 17 предметов (ножи, серпы, шилья, зубильца, пробойники, стамески, долота, предметы конской упряжи, рыболовные крючки, гвозди, заготовки) (табл. 1). Сопоставляя полученные результаты с технологическими данными по кузнечному ремеслу лесостепной Скифии, исследователи пришли к выводу о различии в технологии изготовления кузнечной продукции в этих двух регионах. Различия, по их мнению, заключались в том, что на изделиях из Каменского городища не было зафиксировано использования таких приемов, как цементация и термообработка, известных в лесостепи. По мнению авторов, можно говорить о самостоятельном развитии кузнечного ремесла в степной Скифии ( Шрамко и др. , 1963. С. 55; 1986. С. 167, 168). Позднее к этому выводу присоединилась И. Б. Шрамко (1994. С. 54).

Что касается отсутствия термообработанных изделий среди материалов из Каменского городища, то на этом хотелось бы остановиться специально, поскольку данный вопрос имеет принципиальное значение с точки зрения уровня развития железообработки. В материалах, исследованных группой Б. А. Шрам-ко, присутствуют два предмета (нож и зубильце), в металле которых зафиксирована такая структура, как сорбитообразный (сфероидизированный) перлит – структура нормализованной стали ( Шрамко и др. , 1986. С. 162, 163), т. е. стали, подвергнутой определенному виду термообработки (нормализации).

Однако исследователи сочли, что в данном случае «нормализацию нельзя считать специальной термической обработкой, так как она происходила естественно при остывании изделий на воздухе после ковки» ( Шрамко и др. , 1963. С. 55). С этим положением никак нельзя согласиться, поскольку структура сорбитообразного перлита могла получиться только в результате сознательного выполнения ряда последовательных операций: нагрева готового изделия до определенной температуры (свыше 900 °С), выдержке при этой температуре и только после этого остывания на открытом воздухе. Можно сослаться на авторитет польского историка металлургии Й. Пясковского, который рассматривает структуру сорбитообразного (сферодизированного) перлита как получающуюся в результате термообработки. Это было продемонстрировано им именно на скифском материале ( Piaskowski ,

1959). Заметим, кстати, что если согласиться с мнением Б. А. Шрамко, то структура нормализованной стали должна была бы наблюдаться гораздо чаще.

Таким образом, даже среди материалов, исследованных группой Б. А. Шрам-ко, присутствуют изделия, изготовленные с использованием термической обработки.

К материалам Каменского городища и его округи из раскопок Н. А. Гаври-люк 1993–1999 гг. обращался киевский исследователь Д. П. Недопако (2005). Были изучены предметы (21 экз.), происходящие непосредственно с Каменского городища (табл. 1). Среди них Д. П. Недопако также обнаружил изделия со структурой сорбитообразного перлита, которую рассматривает как признак термообработки. Наряду с этим он зафиксировал и другие виды термообработки – мягкую закалку и закалку с отпуском ( Недопако , 2005. С. 415, 416).

Таблица 1. Распределение железных изделий Каменского городища, исследованных металлографически

|

Категория |

Исследователь |

Всего |

||

|

Б. А. Шрамко |

Д. П. Недопако |

Н. Н. Терехова |

||

|

Ножи |

4 |

6 |

21 |

31 |

|

Серпы |

1 |

2 |

3 |

|

|

Долота |

1 |

3 |

4 |

|

|

Зубила |

1 |

1 |

||

|

Пробойники |

1 |

1 |

2 |

|

|

Стамески |

1 |

1 |

||

|

Шилья |

2 |

10 |

3 |

15 |

|

Псалий |

1 |

1 |

||

|

Кольцо от удил |

1 |

1 |

||

|

Иглы |

1 |

1 |

||

|

Рыболовные крючки |

2 |

2 |

||

|

Гвозди |

1 |

1 |

2 |

|

|

Подвеска |

1 |

1 |

||

|

Булавка |

1 |

2 |

3 |

|

|

Заготовка |

1 |

1 |

||

|

Неопределимые фрагменты |

3 |

8 |

11 |

|

|

Всего |

18 |

23 |

39 |

80 |

Учитывая разногласия в интерпретации аналитических данных и исключительную важность материалов крупного ремесленного центра скифского мира, мы решили вновь обратиться к материалам Каменского городища. Благодаря любезности сотрудников отдела археологии ГИМ, удалось отобрать коллекцию в 39 предметов из раскопок Б. Н. Гракова 1949–1950 гг. (табл. 1)2. Изделия происходят из раскопа IX, культурный слой которого датируется Б. Н. Граковым серединой IV – III в. до н. э. (Граков, 1954. С. 229). Дополнительно для анализа были отобраны семь ножей, происходящих, судя по паспортам, из погребений (№ 11, 13, 21, 26, 27, 32, 33). По всей видимости, это погребальный инвентарь из некрополя, раскопанного на противоположном берегу Днепра на Никопольском курганном поле в 1931–1937 и 1945–1946 гг. Основная часть погребений датируется IV–III вв. до н. э. (Граков, 1962. С. 98) и, таким образом, синхронна материалам из Каменского городища. Б. Н. Граков подчеркивал и сходство инвентаря погребений с находками на Каменском городище (Там же. С. 100).

В исследованную коллекцию включены следующие категории: ножи (21 экз.), серпы (2 экз.), шилья (3 экз.), иглы (1 экз.), долота (3 экз.), пробойник (1 экз.), неопределимые фрагменты (8 экз.).

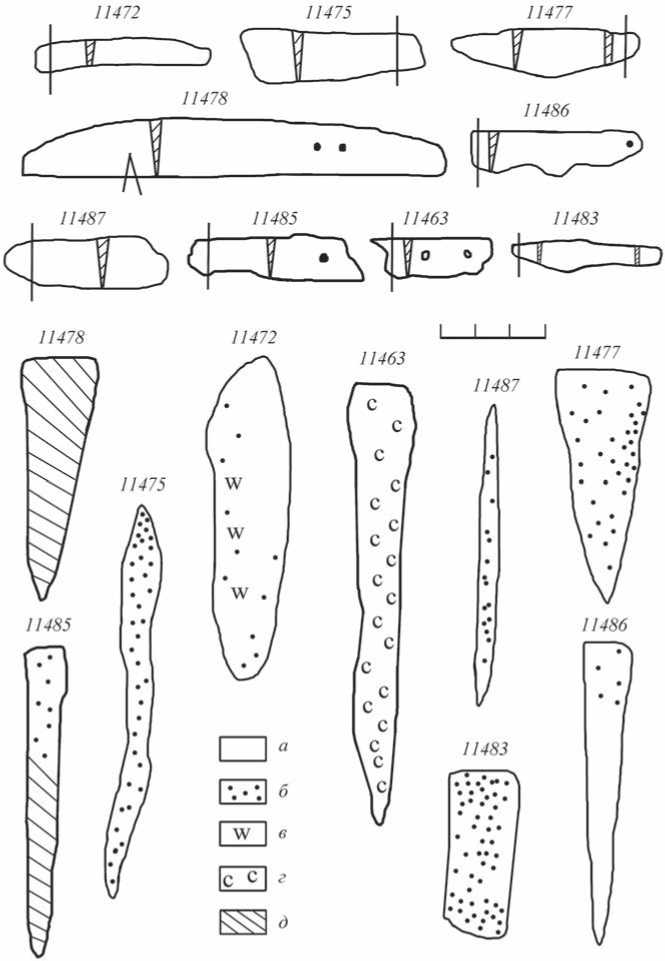

Принимая во внимание важность исследованного материала, рассмотрим подробнее основные технологические схемы. Как свидетельствуют данные ар-хеометаллографического анализа артефактов из раскопа IX, при изготовлении кузнечных изделий применялись четыре технологические схемы: ковка изделий целиком из железа, целиком из сырцовой стали, из цементованной стали, поверхностная цементация готового изделия.

Целиком из кричного железа отковано восемь предметов. Среди них нож, два серпа, два шила и три неопределенных артефакта. Следует оговориться, что нож ( ан . 11486 ) и один из серпов ( ан . 11458 ) сильно корродированы и не сохранили лезвия, вследствие чего можно предполагать более сложную схему их изготовления (например, локальную цементацию). Отметим также, что среди ножей цельножелезным оказалось всего одно изделие (из 21 исследованного).

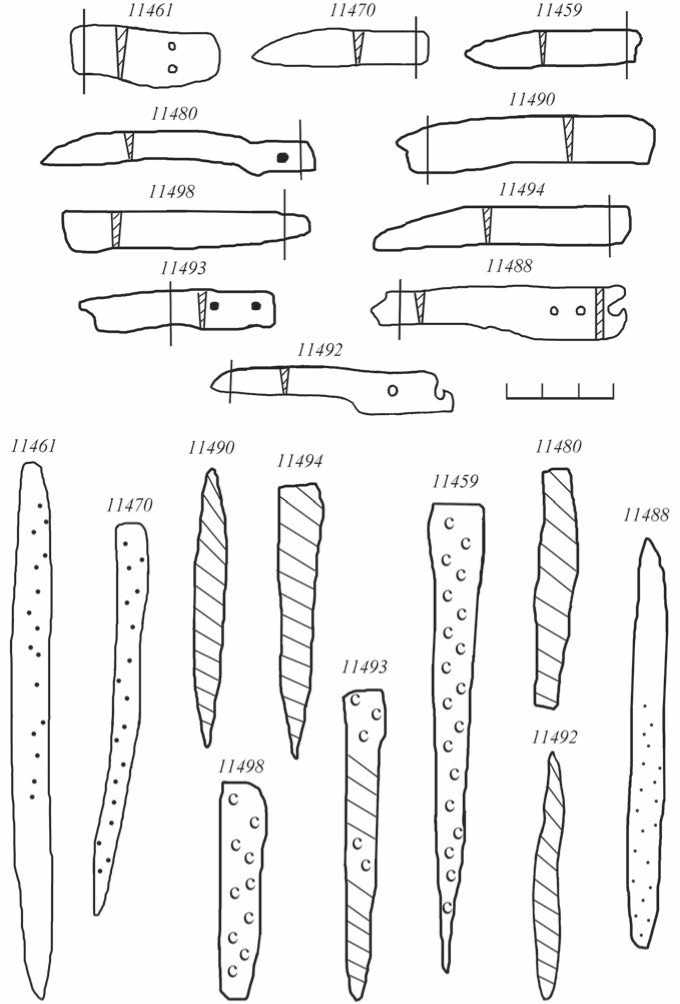

Большинство предметов отковано из стали. При изготовлении 15 из них использована сырцовая сталь – непосредственный продукт металлургического производства (рис. 1, ан. 11475, 11477, 11483, 11487 ; рис. 2, ан. 11461, 11470, 11488 ). В этой группе встречены предметы всех категорий. Содержание углерода колеблется от 0,2 до 0,7%, но по преимуществу сырцовая сталь была малоуглеродистой (0,2–0,3 %). Металл тщательно прокован – структуры мелкозернистые, с небольшим содержанием шлаковых включений. На единичных предметах встречена структура видманштетта, свидетельствующая о перегреве изделия во время ковки (рис. 1, ан. 11472 ).

Особое внимание обращает на себя значительная доля изделий (13 экз.), откованных из специально полученной цементованной стали, зафиксированной на таких категориях орудий труда, как ножи (рис. 1, ан. 11463 ; рис. 2, ан. 11459, 11493, 11498 ), долота, пробойники. Подавляющее большинство изделий из цементованной стали подвергнуто термической обработке (11 экз.). Использовались разнообразные виды термообработки: закалка с самоотпуском, мягкая закалка и нормализация (рис. 1, ан. 11478 ; рис. 2, ан. 11480, 11490, 11492, 11494 ).

Прием поверхностной цементации готового изделия зафиксирован на трех экз.: двух ножах (рис. 1, ан. 11485 ) и долоте. Во всех трех случаях заключительной операцией была термообработка (ножи – закалка с самоотпуском, долото – резкая закалка).

Рис. 1. Каменское городище.

Железные ножи и технологические схемы их изготовления

Условные обозначения : а – железо; б – сталь; в – видманштетт; г – цементованная сталь; д – термообработанная сталь

Рис. 2. Каменское городище. Железные ножи и технологические схемы их изготовления. Условные обозначения см. на рис. 1

Подчеркнем, что при изготовлении такого важного универсального орудия, как нож, всегда целенаправленно использовались материал и приемы, повышающие его рабочие качества.

В результате проведенных аналитических исследований материала из IX раскопа удалось установить широкое применение при изготовлении изделий из Каменского городища специально полученной цементованной стали. Заметим, что цементация (науглероживание) заготовок представляет достаточно сложный и трудоемкий процесс. Так, по данным Р. Маддина, на проникновение углерода на глубину до 1,5 мм требуется не менее одного часа, и лишь после девяти часов углерод проникает на глубину около 4 мм ( Maddin , 1984. Р. 8).

Обращает на себя внимание, вопреки распространенному ранее мнению, высокая доля термообработанных изделий (более 38 %). Показательно, что на таких универсальных орудиях, как ножи, этот прием составляет около 60%.

Особое значение имеет не только сам факт распространенности термической обработки, но и использование разнообразных ее видов. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что мастера прекрасно разбирались в сортах используемой стали. Например, твердую сталь целенаправленно подвергали либо мягкой закалке (структура сорбита), либо нормализации (структура сорбитообразного перлита), либо такому специфическому приему, как закалка с самоотпуском. Последний вариант интересен как редко встречающийся в древней железо-обработке. Суть его заключается в следующем. Нагретое под закалку изделие кратковременно погружалось в закалочную среду, а после извлечения аккумулированное в предмете тепло вновь нагревало закаленную часть, подвергая ее отпуску. Структурно это выражается в последовательном переходе от мартенсита (на лезвии) к трооститу и затем к сорбиту. Перечисленные виды термообработки направлены на то, чтобы исключить возможные негативные последствия (хрупкость) при термообработке твердой цементованной стали, сохраняя высокие механические свойства изделия.

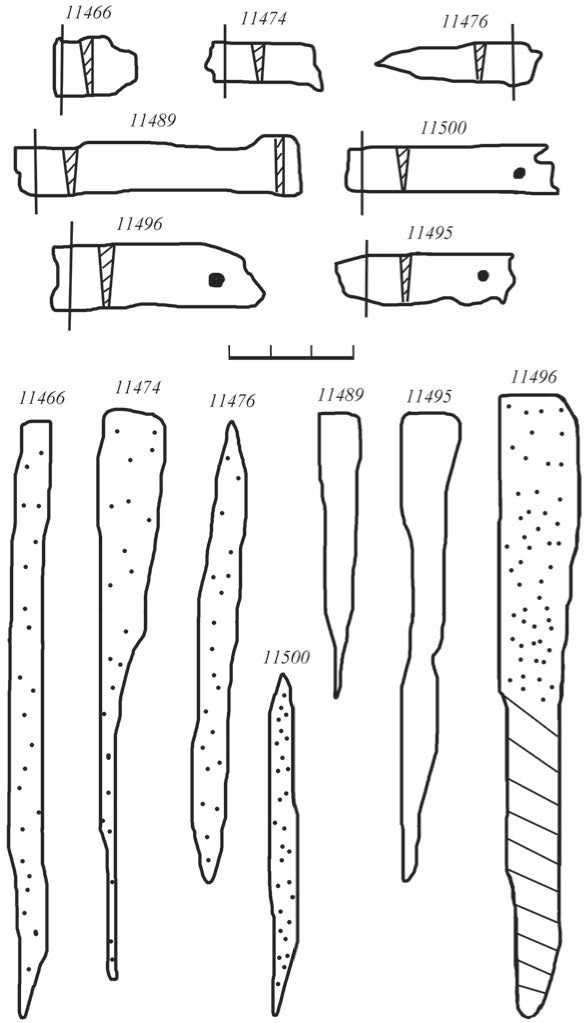

Обратимся к материалам из могильника. Всего исследовано семь предметов, представленных ножами, причем невыразительными обломками, поэтому типологический анализ их невозможен (рис. 3). Как показало металлографическое исследование образцов, взятых с полного поперечного сечения изделий, все они, за исключением одного (погр. 26; рис. 3, ан. 11496 ), выполнены в простых технологиях: откованы из металлургического сырья (либо из железа, либо из сырцовой малоуглеродистой стали). В сложной технологии изготовлен только один экземпляр ( ан. 11496 ). Изделие отковано из сырцовой стали. Затем лезвие ножа подвергли локальной цементации. Заключительной операцией была закалка с самоотпуском. Структурным выражением проведенных операций является последовательный переход от мартенсита (на острие) к сорбито-трооститу и далее – к феррито-перлиту (0,2–0,3 % С).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что коллекция кузнечных артефактов из могильника технологически резко отличается от материалов из раскопа IX. Так, при изготовлении ножей из могильника не использовалась цементованная сталь. Соответственно, не использовалась и термообработка. В то время как среди ножей из культурного слоя поселения орудия из цементованной стали составляли более половины.

Рис. 3. Каменское городище. Железные ножи из погребений и технологические схемы их изготовления. Условные обозначения см. на рис. 1

К сожалению, представительность выборки из погребений слишком мала, чтобы прийти к каким-то однозначным выводам о причинах столь явных различий. Возможно, использование технологически простых изделий в погребениях является свидетельством невысокого статуса погребенных. Это подтверждает мысль Б. Н. Гракова о том, что могильник принадлежал рядовым воинам ( Граков , 1954. С. 123; 1962. С. 100).

Рассмотренные аналитические материалы позволяют составить представление об уровне развития технологии кузнечного производства в степной Скифии в IV–III вв. до н. э. Совершенно определенно можно говорить о существовании здесь в это время высокоразвитой техники обработки черных металлов. Об этом свидетельствуют такие приемы, как цементация заготовок (получение цементованной стали) и готового изделия, а также дифференцированное применение термообработки (мягкая закалка, закалка с самоотпуском, нормализация). Расхождения с технологическими характеристиками, полученными группой Б. А. Шрамко, объясняются, возможно, разной представительностью, как количественной, так и качественной, исследованных коллекций. В частности, в коллекции Б. А. Шрамко такая технологически информативная категория, как ножи, представлена всего четырьмя экземплярами.

Нельзя не отметить, что наряду с высококачественными кузнечными изделиями в материалах Каменского городища присутствуют и изделия, выполненные в простых технологиях – откованные целиком из железа или сырцовой стали. Можно допустить, что это была продукция непосредственно металлургов, которые наряду с получением металла занимались и ковкой из него отдельных изделий.

Что касается высокотехнологичных артефактов, изготовление которых предполагает длительный опыт работы с черным металлом, то требует объяснения факт их широкого распространения в культуре кочевников в период перехода к оседлости. Накопленные за последнее время археометаллографические данные указывают на то, что все перечисленные технологические приемы были уже известны не позднее VI в. до н. э. мастерам Бельского городища ( Шрам-ко , 1994), входящего в Ворсклинскую группу лесостепной Скифии. По мнению И. Б. Шрамко, Ворсклинский центр начал формироваться в условиях тесных связей с Кавказом. Объясняется это не только торговым обменом, но и продвижением части населения из областей Северного Кавказа и Прикубанья на север в лесостепь (Там же. С. 43).

Есть все основания полагать, что именно Северный Кавказ послужил источником знаний о высокотехнологичных для раннего железного века приемах обработки черного металла, поскольку здесь эти приемы были распространены уже в VIII в. до н. э. ( Вознесенская , 1975). Известно, что скифы широко пользовались услугами северокавказских кузнецов. В качестве примера можно привести кузнечные изделия из Ульских курганов ( Терехова , 2015. С. 82).

Обратим внимание на такой специфический прием термообработки, как нормализация. Он был широко распространен в технологии железообработки у племен кобанской культуры (Вознесенская, 1975; Терехова, 1983; 1990; 2002). Подобный прием зафиксирован и в материалах лесостепных памятников, таких как Бельское городище (Шрамко и др., 1963. С. 40, 42), Трахтемировское городище (Вознесенская, Недопако, 1978. С. 22, 23), Коломакское городище (Гопак, Радзиевская, 1990. С. 206). Этот факт можно рассматривать как еще одно доказательство внедрения в местную практику железообработки приемов, традиционных для кавказских мастеров.

Возвращаясь к материалам Каменского городища, подчеркнем, что существование здесь местного железообрабатывающего производства археологами под сомнение не ставится. Археометаллографические данные позволяют конкретизировать технологические особенности железообрабатывающего производства и указать на истоки технологических знаний. Достаточно определенно можно говорить о том, что исследованные нами артефакты являются продукцией мастеров, работавших в кавказских производственных традициях .

Пока невозможно однозначно ответить на вопрос, были ли кузнецы Каменского городища выходцами из лесостепных центров или непосредственно с Северного Кавказа. Но источником распространения в Скифии таких инновационных технологических приемов, как цементация и термообработка, являются именно кавказские центры железообработки.

Подведем итоги. Полученные нами аналитические данные по материалам Каменского городища значительно расширили представления о кузнечном ремесле одного из ключевых производственных центров Скифии. Количественная представительность исследованной нами коллекции превышает опубликованные ранее аналитические данные, что усиливает обоснованность предлагаемых выводов. С технологической точки зрения есть все основания рассматривать Каменское городище как крупный железообрабатывающий центр, работающий с использованием высокоразвитых технологий. Технологические особенности кузнечной продукции позволили наметить истоки производственных традиций, указывающие на кавказские производственные центры.

Требуют корректировки некоторые высказанные ранее положения об уровне развития кузнечного ремесла в степной Скифии. Так, позволим себе не согласиться с мнением Б. Н. Гракова о том, что цветная и черная металлообработка были сосредоточены в руках одного мастера: «одни и те же руки выплавляли металл из руды, лили бронзовые предметы и ковали железо» ( Граков , 1954. С. 122). Особенности обработки черных металлов, требующие знания температурных режимов, различных для разных видов сырья, трудоемкость некоторых операций, существенные энерго- и временные затраты на производство изделий, невозможность тиражирования артефактов, как в бронзолитейном производстве, и т. д. – все это исключает совмещение двух этих производств.

Не представляется правомерным и вывод Б. А. Шрамко о том, что на Каменском городище изготавливались только технологически простые изделия из железа и стали, а «потребность в высококачественных изделиях из черных металлов удовлетворялась, видимо, за счет продукции ремесленников античных городов Северного Причерноморья и ремесленников лесостепной Скифии» (Шрамко и др., 1986. С. 168). Во-первых, в материалах Каменского городища слишком высок процент изделий, изготовленных из высококачественного сырья (цементованная сталь). Особенно показательна в этом отношении такая категория, как ножи. Трудно представить, что в постоянно действующем железообрабатывающем центре значительную часть продукции составляли импортные изделия. Во-вторых, даже если предположить, что такое сырье, как цементованная сталь, поступало на Каменское городище из какого-то другого центра, местные мастера должны были иметь определенные навыки работы с подобным материалом (знание температурных режимов ковки и специфических приемов термообработки). И наконец, среди артефактов, откованных из такого ценного сырья, как цементованная сталь, есть предметы (рыболовные крючки, гвозди и т. п.), для изготовления которых вполне могло пойти обычное железо. Маловероятно, что подобные изделия являлись предметом импорта, тогда как местные мастера вполне могли отковать их из остатков сырьевого материала. То есть, на наш взгляд, есть все основания считать, что высококачественные изделия из черных металлов на Каменском городище изготавливались на месте.

Полученные нами археометаллографические материалы позволяют понять процесс формирования ремесла у кочевых народов в период перехода к оседлому образу жизни. Приведенные данные свидетельствуют, что ключевую роль при этом играют контакты номадов с носителями технологических знаний.

Список литературы Становление кузнечного ремесла в степной Скифии (на примере Каменского городища)

- Вознесенская Г. А., 1975. Технология производства железных предметов Тлийского могильника//Очерки технологии древнейших производств. М.: Наука. С. 76-116.

- Вознесенская Г. А., Недопако Д. П., 1978.Технология производства металлических изделий Трахтемировского городища//Использование методов естественных наук в археологии. Киев: Наукова думка. С. 21-27.

- Гаврилюк Н. А., Котова О. И., 1999. Б. Н. Граков и 100 лет раскопок Каменского городища//Скифы Северного Причерноморья в VII-IV вв. до н. э. М.: ИА РАН. С. 37-39.

- Гаврилюк Н. А., 1989. Домашнее производство и быт степных скифов. Киев: Наукова думка. 112 с.

- Гаврилюк Н. А., 2004. Каменское городище -городище, торжище или конгломерат разновременных поселков?//Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников: материалы междунар. науч. конф. Ч. 2. СПб: ГЭ. С. 248-255.

- Гопак В. Д., Радзиевская В. Е., 1990. Кузнечное ремесло Коломакского городища в VI-III вв. до н. э.//СА. № 1. С. 199-212.

- Граков Б. Н., 1954. Каменское городище на Днепре. М.: АН СССР. 240 с. (МИА; № 36.)

- Граков Б. Н., 1962. Скифские погребения на Никопольском курганном поле//Памятники скифо-сарматской культуры. М.: АН СССР. С. 56-113. (МИА; № 115.)

- Ильинская В. А., Тереножкин А. И., 1983. Скифия VII-IV вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 378 с.

- Недопако Д. П., 2005. Технологiчнi дослiдження залiзних виробiв зi скiфського Кам’янського городища//Археологiчнi дослiдження в Украïнi 2003-2004 рр. Запорiжжя: Дике Поле. С. 412-416.

- Ольговский С. Я., 1987. Социально-экономическая роль Каменского городища//Скифы Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка. С. 48-53.

- Ольговский С. Я., 2005. Скифо-античная металлообработка архаического времени. Киев: Укрпрессполиграфэкспо. 202 с.

- Терехова Н. Н., 1983. Кузнечная техника у племен кобанской культуры Северного Кавказа в ранний скифский период//СА. № 3. С. 110-128.

- Терехова Н. Н., 1990. Технологическая характеристика железных изделий из курганного могильника скифского времени у селения Нартан (Кабардино-Балкария)//СА. № 4. С. 169-181.

- Терехова Н. Н., 2002. Технологические традиции в обработке черного металла из могильника Сержень-Юрт//Козенкова В. И. У истоков горского менталитета: Могильник эпохи поздней бронзы -раннего железа у аула Сержень-Юрт, Чечня. М.: Памятники исторической мысли. С. 151-154. (Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа; вып. 3.)

- Терехова Н. Н., 2015. Железные изделия из Ульских курганов в контексте кузнечного ремесла скифской эпохи//Иванчик А. И., Лесков А. М. Ульские курганы. Культово-погребальный комплекс скифского времени на Северном Кавказе. М.; Берлин; Бордо: Палеограф. С. 77-86.

- Шрамко Б. А., Солнцев Л. А., Фомин Л. Д., 1963. Техника обработки железа в лесостепной и степной Скифии//СА. № 4. С. 36-57.

- Шрамко Б. А., Солнцев Л. А., Фомин Л. Д., 1986. К вопросу о железообрабатывающем ремесле в степной Скифии//СА. № 2. С. 156-169.

- Шрамко Б. А., Фомин Л. Д., Солнцев Л. А., 1971. Новые исследования техники обработки железа в Скифии//СА. № 4. С. 140-153.

- Шрамко И. Б., 1994. Развитие кузнечного ремесла у племени бассейнов Ворсклы и Псла в скифскую эпоху//Древности. Харьковский историко-археологический ежегодник. 1994. Харьков: Бизнес Информ. C. 43-57.

- Maddin R., 1984. The Early Blacksmith//The Crafts of the Blacksmith. Belfast: the Ulster Museum. P. 7-17.

- Piaskowski J., 1959. Technologia wyrobów żełaznych u dawnych Scytów//Przeglą techniczny. R. 18. S. 26-27.