Становление профессионально значимых субъектных свойств студента педагогического вуза в процессе освоения психологии

Автор: Майдокина Людмила Геннадьевна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Психология образования

Статья в выпуске: 3 (56), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье подчеркивается необходимость развития субъектных свойств студента педагогического вуза, обосновываются модель и пути становления профессионально значимых субъектных свойств будущего педагога в процессе изучения курса «Психология».

Субъект, педагогическая деятельность, субъект педагогической деятельности, профессионально значимые субъектные свойства, становление профессионально значимых свойств субъекта

Короткий адрес: https://sciup.org/147136588

IDR: 147136588

Текст научной статьи Становление профессионально значимых субъектных свойств студента педагогического вуза в процессе освоения психологии

Г. И. Аксеновой, Н. X. Александровой, И. В. Вачкова, Ф. Г. Мухаметзяновой и др.; кандидатские Л. Г. Бикчинтаевой, М. А. Галановой, С. В. Герасименко и др.). Многие работы объединены мыслью о том, что студент с обретением теоретической и практической готовности к осуществлению профессиональной деятельности и возможности производить необходимые для этого действия становится распорядителем профессионально значимого потенциала внутреннего мира и в конечном счете способен преобразовывать и творчески решать поставленные перед ним профессиональные задачи. Однако остаются недостаточно освещенными психологические основы, обеспечивающие становление в вузе профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности, что повышает актуальность данной проблемы.

Исходной теоретической платформой нашего исследования является субъектно-деятельностная теория, разработанная С. Л. Рубинштейном и дополненная его учениками К. А. Абульхановой-Слав-ской, А. В. Брушлинским и др., согласно которой развитие человека — это приобретение способности становиться субъектом [1—3].

Под профессионально значимыми свойствами субъекта педагогической деятельности понимается совокупность субъектных характеристик, зарождающихся и поэтапно развивающихся в ходе учебной и профессионально-практической деятельности, обеспечивающих готовность и возможность субъекта эффективно осуществлять профессиональную деятельность.

В поисках научно обоснованного подхода к изучению и развитию профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности был организован диагностический опрос, который проводился на завершающем этапе педагогической практики студентов с помощью теста на изучение способности самоуправления, опросника рефлексивности и теста на самоактуализацию. В ис следовании приняли участие 160 студентов IV курса физико-математического и биолого-химического факультетов МГПИ им. М. Е. Евсевьева.

Данные, полученные с помощью теста на изучение способности самоуправления, показали, что в указанной выборке выделяются четыре группы студентов в зависимости от уровня сформиро-ванности у них умения управлять собой. Первую группу (24,4 %) составили те, кто оценил свою способность самоуправления на уровне ниже среднего. Это студенты с нераскрытыми возможностями анализировать противоречия, прогнозировать, ставить цели, планировать, контролировать, оценивать и исправлять себя. Большинство респондентов (48,1 %), вошедших во вторую группу, оценили способность управлять собой на среднем уровне с помощью субъектных действий (анализ противоречий, прогнозирование, целеполагание, планирование, оценка, самоконтроль и коррекция своего поведения). Их субъектные возможности раскрыты не полностью. Испытуемые третьей группы (21,9 %) считают, что способность самоуправления у них развита на уровне выше среднего (система управления собой в основном сформирована, и они согласованно применяют систему субъектных действий). Незначительная часть студентов (5,6 %) высоко оценила уровень сформированности способности управлять собой.

В результате изучения уровня рефлексивности будущих педагогов было установлено, что подавляющее большинство опрошенных студентов (51,9 %) имеют средний уровень развития рефлексии. У них сформировано умение анализировать допущенные ошибки, которые все же могут повторяться из-за отсутствия прочных навыков рефлексии; формируются навыки организации деятельности, в том числе и в профессиональной сфере;студенты оценивают целесообразность предпринимаемых действий, их возможные последствия; способны к критическому осмыслению деятельности, к переоценке ценностей. Небольшая группа респондентов (15,0 %) обладают высоким уровнем развития рефлексии. Испытуемые грамотно анализируют допущенные ошибки и причины их возникновения, в том числе в профессиональной деятельности; оценивают целесообразность предпринимаемых действий, их возможные последствия; способны к поиску оптимальных путей организации своей деятельности; критичны к собственной деятельности; рефлексируют собственные поступки, а также внутрен

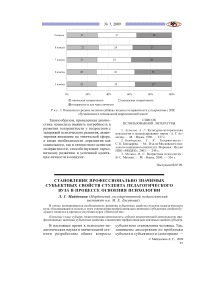

Оценка выраженности у студентов самоактуализационных потенций, %

|

Уровень самоактуализации |

Самоактуализационные потенции |

||||||||

|

Компетентность во времени |

Поддержка |

Ценностные ориентации |

Гибкость поведения |

Спонтанность |

Представ-ленияо природе человека |

Контактность |

Познавательные потребности |

Креативность |

|

|

Оптимальный |

56,2 |

55,0 |

40,0 |

43,7 |

44,4 |

55,0 |

48,0 |

44,0 |

41,0 |

|

Завышенный |

4,4 |

6,9 |

6,2 |

4,4 |

23,7 |

8,0 |

6,0 |

6,0 |

6,0 |

|

Заниженный |

39,4 |

38,1 |

53,8 |

51,9 |

31,9 |

37,0 |

46,0 |

50,0 |

53,0 |

Анализ полученных эксперименталь- нально значимых свойств субъекта пе-

ных данных показал, что у большинства студентов ярко выражен оптимальный уровень самоактуализации следующих потенций: компетентность во времени, поддержка, представления о природе человека, контактность и др. Однако у значительной части респондентов был обнаружен заниженный уровень выраженности таких самоактуализационных потенций, как ценностные ориентации, креативность, гибкость поведения, познавательные потребности. У большой доли студентов выявлен завышенный уровень выраженности указанных потенций, особенно спонтанности.

Полученные опытно-экспериментальные данные подтверждают необходимость совершенствования профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности в ходе учебной и профессионально-практической деятельности средствами психологии, поскольку их недостаточные сформиро-ванность и развитость препятствуют эффективному осуществлению профессиональной деятельности.

В ходе исследования была создана модель становления в вузе профессио- ний мир другого человека. В процессе исследования были выявлены студенты с низким уровнем развития рефлексии (33,1 %): допущенные ими в ходе учебно-профессиональной деятельности ошибки не подвергаются анализу и могут неоднократно повторяться.

На основе анализа данных самоакту-ализационного теста у студентов было выделено несколько показателей выраженности самоактуализационных потенций (таблица).

дагогической деятельности в процессе освоения психологии, которая включает в себя несколько блоков:

— субъектно-развивающие профес- сионально направленные задания;

-

— условия и результаты становления профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности;

-

— компоненты профессионально значимой компетентности субъекта педагогической деятельности;

-

— образ «Я — субъект педагогической деятельности».

Каждый блок, в свою очередь, состоит из ряда компонентов, характеристика которых приводится ниже.

Субъектно-развивающие профессионально направленные задания, выполняемые студентами в процессе изучения психологических дисциплин, позволяют усвоить знания психологических основ педагогической деятельности и сформировать умения использовать их в практической деятельности. Указанные задания обеспечивают приобретение профессионально значимого смысла труда педагога, способствуют становлению значимых субъектных свойств.

Наличие знаний по психологическим дисциплинам и сформированность умений применять их в практической деятельности повышают эффективность становления профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности. В процессе изучения курса «Психология» усваиваются знания о психологических закономерностях и механизмах осуществления педагогической деятельности, психологических особенностях субъекта указанной деятельности; формируются умения использовать эти знания для психологического оснащения профессионального труда учителя. В ходе занятий по элективному курсу «Психологические основы педагогической деятельности» происходят актуализация и расширение базовых психологических знаний, их дополнение информацией о психологических основах развития свойств субъекта педагогической деятельности; формируются умения отбирать и применять психотехнологии (изучение познавательных и личностных свойств субъекта образования, их коррекция и развитие средствами преподаваемого учебного предмета или осуществляемой внеучебной деятельности и др.) в образовательном процессе и са-мосовершенствовать профессионально значимые субъектные свойства.

Остановимся подробнее на характеристике программы элективного курса. Цель курса — создать психологические условия для актуализации и совершенствования готовности и возможности студента изучать, реализовать и восполнять субъектные свойства в педагогической деятельности. Курс дополняет психологическое образование и профессиональную подготовку студента педагогического вуза и готовит будущего учителя к качественному осуществлению педагогической деятельности, направленной на психологическое оснащение образовательного процесса, личностное и социальное развитие учащихся.

В программе указанного курса представлены шесть тем, отражающих со держание занятий: «Психологический аспект педагогической деятельности», «Психологическое оснащение педагогической деятельности», «Психологические особенности субъектов образовательного процесса», «Субъектные функции в процессе психологического оснащения педагогической деятельности», «Компетентность субъекта психологического оснащения педагогического общения», «Психологические основы самосовершенствования субъекта педагогической деятельности». Во всех темах предусмотрено сочетание теоретического и практического аспектов. В рамках теоретического аспекта актуализируются, систематизируются и интегрируются ранее приобретенные в базовом курсе «Психология» знания, которые дополняются знаниями о психологии субъекта педагогической деятельности. Большое внимание в содержании курса уделяется самостоятельной работе студентов, которая способствует выработке потребности в самосовершенствовании будущего педагога.

Важная роль в процессе становления профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности отводится педагогической практике, которая создает обстановку, максимально приближенную к условиям реальной профессиональной деятельности специалиста. В процессе выполнения психологических заданий по педагогической практике актуализируются, систематизируются и трансформируются полученные в ходе учебно-познавательной деятельности знания; совершенствуются умения проектировать психологический контекст реализации свойств субъекта педагогической деятельности, осуществлять замысел, анализировать полученные результаты.

Нами выделены несколько этапов практики, в процессе которых совершенствуются профессионально значимые субъектные свойства студента:

-

1) пропедевтический (актуализация и совершенствование профессионально

значимых свойств субъекта педагогической деятельности, развитие устойчивой мотивации к профессиональной деятельности);

-

2) адаптационный (адаптация студента-практиканта к условиям педагогической деятельности, оказание помощи по снижению личностной и ситуационной тревожности, мобилизация и активация профессиональной активности, актуализация и совершенствование профессионально значимых свойств субъекта профессиональной деятельности);

-

3) реализационный (психолого-педагогическое сопровождение профессиональной деятельности студента-практиканта; создание психологических условий для актуализации, реализации и совершенствования профессионально значимых субъектных свойств);

-

4) рефлексивный (анализ студентом — субъектом профессиональной деятельности результатов собственной педагогической деятельности, выявление итогового уровня сформированности профессионально значимых свойств и определение путей их совершенствования).

Для динамичного и поступательного становления профессионально значимых свойств студента необходимо создать систему следующих психолого-педагогических условий: побуждающих (направленных на мобилизацию и активизацию внутренних ресурсов субъекта для осуществления педагогической деятельности); направляющих (способствующих отслеживанию и направлению действий студента на преобразование и совершенствование собственных субъектных свойств); регулирующих (позволяющих регулировать процесс становления профессионально значимых субъектных свойств будущего педагога); поддерживающих (направленных на оказание психологической поддержки и помощи в процессе становления субъектных свойств); созидающих (стимулирующих к саморазвитию и самосовершенствованию); контролирующих (способствующих получению и учету информации о качестве овладения студентом системой субъектных действий в ходе учебной и профессиональной деятельности); оценочных (позволяющих определить уровень сформированности профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности). В данной системе условий особое место занимают те, которые реализуются одновременно с каждым из вышеуказанных: диагностические (обеспечивающие мониторинг становления профессионально значимых субъектных свойств); корректирующие (позволяющие корректировать процесс становления субъектных свойств будущего педагога); развивающие (способствующие совершенствованию процесса становления профессионально значимых субъектных свойств).

Профессионально значимая компетентность субъекта педагогической деятельности состоит из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного (система знаний психологических основ педагогической деятельности ипсихологи-ческих характеристик субъекта педагогической деятельности), мотивационносмыслового (мотивация, профессиональные ценности и субъектная позиция в педагогической деятельности, мотивация самосовершенствования профессионально значимых свойств педагога), праксиологического (реализация и самосовершенствование профессионально значимых субъектных свойств в процессе педагогической деятельности).

При взаимодействии всех блоков и компонентов представленной модели формируется образ будущего педагога «Я — субъект педагогической деятельности».

Таким образом, целенаправленная работа по становлению профессионально значимых свойств субъекта педагогической деятельности в процессе освоения психологии способствует повышению качества подготовки специалиста к компетентному решению педагогических задач с помощью психологического оснащения образовательного процесса.