Старообрядческий погост: семиотика культурного пространства (по материалам староверовбеспоповцев, проживающих в Усть-Цилемском районе Республики Коми)

Автор: Дронова Т.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается структура кладбищ и типы надмогильных сооружений на региональном материале традиционной культуры русских староверов-беспоповцев, проживающих в Усть-Цилемском р-не Республики Коми. Впервые представлено описание староверческих погостов, получивших в местной среде названия «могильники», «могилы», история их формирования и сохранения. Освещаются традиционные представления, касающиеся кладбищ, их обустройства. Подробно анализируется символика форм надмогильных сооружений, выполненных не только на основе церковных предписаний и требований, но и с учетом дохристианских верований. В исследовании используется народная терминология, поверья об усопших и загробной жизни. Рассматриваются степень и характер трансформаций в годы советского строительства, предопределившего грандиозную модернизацию общества и в известной мере изменившего традиционные устои староверческой культуры нижнепечорцев. Несмотря на стремление представителей этноконфессиональной группы устьцилёмов следовать традициям предков, в 1960-1970-х гг. они стали испытывать влияние советской культуры, но сумели сохранить локальную специфику, выраженную в типах надмогильных сооружений, традиционных представлениях и обрядности. Установлено, что способы организации и обустройство кладбищ, важнейшие символы, зафиксированные в памятниках, свидетельствуют об устойчивости народной культуры устьцилемских староверов, синтезировавшей церковные предписания и правила и элементы дохристианских верований. В научный оборот вводятся новые полевые этнографические, фольклорные, лингвистические и архивные материалы.

Традиционная культура, русские староверы-беспоповцы, кладбище, надмогильные памятники, усопшие, предки

Короткий адрес: https://sciup.org/145146938

IDR: 145146938 | УДК: 393.05 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.4.126-134

Текст научной статьи Старообрядческий погост: семиотика культурного пространства (по материалам староверовбеспоповцев, проживающих в Усть-Цилемском районе Республики Коми)

В системе духовно-религиозных ценностей кладбище, в древних церковных писаниях называвшееся усыпальницей, представляет важнейший культурный объект, который рассматривается не только как место последнего пристанища человека, но и главным образом как священная земля, где осуществляется и поддерживается ритуальный диалог между живыми и мертвыми. Иоанн Златоуст в «Беседе о кладбище и кресте» говорит об этом: «Иисус нисшел к умершим, потому и самое место названо усыпальницею, дабы ты знал, что скончавшиеся и лежащие здесь не умерли, но покоятся и спят. <…> Ме сто названо усыпальницею, как и самое название полезно для нас и исполнено великого любомудрия» [Святитель Иоанн Златоуст, 2017, с. 425]. Пого ст в сознании верующих людей связывается со светом, светлой жизнью. Народные представления об этом формировались под влиянием святоотеческих писаний о райской загробной жизни, о которой святые отцы начали повествовать после распятия и воскресения Христа. В слове св. Иоанна Златоуста «Еже не плакатися по умерших» говорится: «…темного избывше жития и к свету истинному отидоша, на восток образом погребаем, прознамену-юще мертвым восстание». В мифологической картине мира погост олицетворяет собой «тот свет» и считается «чужой стороной», требующей уважительного отношения и соответствующего этому поведения людей. По размышлению С.М. Толстой, «кладбище оказывается целым миром, населенным особыми “жителями”, имеющим свои правила, ограничения и границы, требующие правильного ритуального преодоления, что делает кладбище чем-то вроде “посольства того света” на земле» (цит. по: [Андрюнина, 2013, с. 43]).

Отличительная особенность устройства кладбищ и погребений представлена в среде старообрядцев, совершавших захоронения одноверцев обособленно от представителей других конфессий и нередко отделявших их ограждением. Особый интерес представляют погосты сельских поселений, в обустройстве которых староверы ориентировались как на церковные знания о загробном мире, так и на дохристианские верования. В данной статье будет рассмотрена история создания и функционирования кладбищ у староверов-беспоповцев, проживающих в Усть-Цилемском р-не Республики Коми. До настоящего времени эта тема не изучалась, как и не привлекала внимание путешественников, бытописателей, посетивших Печорский край в XIX в. Исследование построено на современных полевых материалах автора (далее ПМА), а также хранящихся в Научном архиве Коми научного центра УрО РАН (далее НА КНЦ УрО РАН). Немногочисленные сведения по теме удалось выявить в Государственном архиве Архангельской области (далее ГААО).

Местоположение и структура кладбища

История формирования и функционирования сельских кладбищ в усть-цилемских селах и деревнях связана с конфессиональным фактором и непосредственно с процессом образования сел и деревень, большая часть которых возникла в годы усиления репрессивной политики Николая I (1825–1855 гг.), направленной на искоренение древлехристианской веры. В границах одной деревни селились семейства, объединенные родовыми узами, или несколько родов. В связи с этим особенностью формирования кладбищ, расположенных в деревнях по р. Печоре, является их многочисленность: в некоторых деревнях было несколько погостов, называвшихся по имени основателя рода. В волостном (позднее районном) с. Усть-Цильма еще в 1950-х гг. действовало пять кладбищ (ранее было больше), часть из которых имела родовые названия: «Иваново» (первоначально возникло как святое место), «Федосейковых», «Семёновых»; общественное – «У лесинки», где хоронили официально православных и на некотором удалении от них староверов; погост, где погребены устьцилёмы, умершие от «испанки». Четыре кладбища было в д. Коровий Ручей («Иванковых», «Ипатовско», «Старцевых» и общесельское), по два в деревнях Гарево и Чукчино. Наличие двух погостов в населенных пунктах Замежная и Загри-вочная на р. Пижме связано со следующими обстоятельствами: в первом ныне действует общесельское кладбище, расположенное рядом с селом, а за р. Пижмой находятся захоронения представителей одного рода Чуркиных-Кириковых; в д. Загривочной погост на высоком холме над рекой по причине интенсивной застройки оказался включенным в деревенскую среду и в 1970-х гг. был закрыт, в настоящее время действует кладбище в 1 км от деревни.

Особая ситуация складывалась в сельских поселениях, где жили представители разных национальностей, прежде всего окраинных, граничащих с коми и ненцами. В с. Нерице отдельно хоронили коми, несмотря на то что они были староверами, а также ненцев: «Раньше в Нерице хоронили отдельно, возле своих домов, посемейно хоронили коми, ненцы, русские, а при советской власти уже на одном кладбище. И раньше были высланные, это после Великой Отечественной войны, их в стороне хоронили и вместо креста ставили ели » (ПМА. Записано от Л.О. Бабиковой 1966 г.р. в с. Усть-Цильма в 2022 г.). На кладбищах в прочих деревнях (даже в приграничных) погребения совершались по родовому принципу: могилы представителей конкретного рода были сгруппированы в одном месте.

Погост – это деревня мертвых, согласно детской загадке: «Село заселено, / Петухи не поют, / Люди не восстают. – Кладбище » [Дети…, 2008, c. 87].

По мнению усть-цилемских староверов, погост – святое место: «Кладбище - самое святое место, святее нету. Там вечный покой, там не ругаются, не бранятся, не дерутся. Там усопши покоятся. Только молятся и добрым словом покойных поминают » (ПМА. Записано от А.М. Бабиковой 1922 г.р. в д. Чукчино в 2009 г.). Вероятно, с представлением о святости погоста было связано название территории, разделявшей кладбище и жилую застройку с. Замежная, - «Христова кулига », которая длительное время оставалась пустынной, только в XX в. (после революции 1917 г.) администрация села распорядилась ее застроить.

В усть-цилемской терминологии погост - могиль-ник/могильники, могилы. Термин «кладбище» ранее устьцилёмами не использовался и только с 1960-х гг. его начали постепенно применять, сначала молодежь, возвращавшаяся в родной край после обучения в городах, вслед за ними сельские жители средних лет и по-советски настроенные молодые, пренебрегавшие всем традиционным. В настоящее время обозначение «могилы» используют исключительно благочестивые старцы, соблюдающие староцерковные каноны и правила отцов.

В наибольшей степени архаические представления об устройстве кладбищ и могил сохранены жителями селений по р. Печоре, вероятно унаследовавшими традиции еще от первопоселенцев. Для погоста выбиралось высокое сухое светлое место за полями, возле ручья, за рекой или рядом с ней, в 200–300 м от усадеб. Большинство усть-цилемских кладбищ расположены на возвышенностях, поскольку у староверов «тот свет» ассоциировался с горой, «горним миром»: « с верха родители на нас смотрят »; «Уж мы несем тебя, да на большу гору, / На большу гору, да на ока-тисту» (Погребальный плач). Выражения « родители на нас смотрят », « на наше житье смотрят» , « родители ждут от нас молитв» отражают представления о непрекращающейся связи между живыми и мертвыми: « Мои родители, дедко с бабкой похоронены на нашем кладбище - за полем. Я навоз отволакиваю утром и с ними поздороваюсь. Они на нас смотрят, мы на них. Так жизнь устроена » (ПМА. Записано от И.А. Бабикова 1940 г.р. в д. Чукчино в 2009 г.) .

В ряде деревень по р. Пижме кладбища находятся на противоположном берегу реки, в Усть-Цильме и некоторых прилегающих к ней поселениях – за ручьем. Роль реки как мистической дороги, соединяющей миры, общеизвестна, отражена в фольклоре и погребальном обряде [Левкиевская, 2004, с. 345–347]. Переправа усопшего через нее связывается с переселением на «тот свет», являющийся конечной точкой путешествия души умершего человека, и с очищением последней от земных грехов: «Хоронят за рекой. Надо через воду провести мертвого. Говорят, грехи очищаются, и душа чистой пойдет на небо: грехи останутся на домашней стороне» (ПМА. Записано от О.Е. Чупровой 1954 г.р. в д. Боровская в 2010 г.). Неслучайно в прошлом одежду, снятую с усопшего, предметы, использовавшиеся при омовении тела, щепки, оставшиеся при изготовлении гроба и креста, усть-цилемские староверы выносили на реку, которая должна была унести все вслед за покойником. В погребальных плачах умерший «уплывает» на «тот свет» в «легкой лодочке, да во еловой. Без веселушка да грабельного». В настоящее время сельскими жителями утрачены представления о реке как важнейшем компоненте модели Вселенной и транспортировка усопшего через реку/ручей считается трудоемким бессмысленным процессом, в связи с чем в XXI в. начали формировать новые погосты рядом с деревней.

Два кладбища в Усть-Цилемском р-не расположены в зоне поклонных мест: в д. Скитская [Дронова, 2007а] и в с. Усть-Цильма (Иваново кладбище) [Дронова, 2007б]. Значение первого почитаемого места связывается с деятельно стью Великопожен-ского скита (первая треть XVIII в. – 1857 г.). На территории кладбища были установлены два больших восьмиконечных креста и часовенка, где упокоены останки скитников, завершивших жизнь самосожжением в 1843 г. В 1970-х гг. на средства П.П. Чупровой по обету там построили молитвенный амбарец, функционирующий по настоящее время. Кладбище является действующим.

Почитаемое место в с. Усть-Цильма связывается с местночтимым святым Иваном, от имени которого образованы варьирующиеся обозначения: «Иванов холм», «к Иванушке»/«у Иванушки», употреблявшиеся в конце XIX в. (ГААО. Ф. 487. Оп. 1. Д. 15. Л. 5); «к Ивану», «Могилы у Ивана», «Иванов холм», «Иваново кладбище», активно используемые и сейчас. В настоящее время понятие «к Ивану» употребляется староверами еще и в значении «пора на вечный покой». Над могилой святого возведена часовня, которая в течение прошлого столетия дважды обновлялась. Традиционно в Иванов день (7 июля по н. ст.) в ней служат панихиду по Иоанну. Считается, что «обратная связь» мертвых с живыми усиливается, если умерший был праведником или святым. Здесь молятся по обету, обращаются за помощью и, как полагают христиане, получают ее, что подтверждает значимость сакрального места в ритуальной практике устьцилё-мов. До середины XX в. на Ивановом кладбище хоронили наставников и набожных христиан. В советский период почитаемое место было осквернено: по настоянию администрации села тут начали погребать всех усопших, включая «нечистых». Многие пожилые сельчане были возмущены также тем, что, вопреки мнению глубоковерующих, в 1950-х гг. в центре поклонного места стали хоронить людей, состоявших в партии, истреблявших традиционный жизненный уклад: «Совсем заветы родителей не в че клась стали. Партейных хоронят рядом с набожными. Ране-то так уж не делали, позади, сбоку их хоронили. А нынь-то уж че и говорить, се смешали» (НА КНЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 568. Л. 32). Подобная практика характерна и для других старообрядческих местностей [Ковригина, 2014, с. 240]. В настоящее время все кладбища в Усть-Цилемском р-не являются староверческими, на них хоронят и исповедующих официальное православие.

Архивные документы свидетельствуют о непростом отношении представителей власти и церкви к родовым кладбищам в XIX в. С ужесточением преследований старообрядцев в 1830–1860-х гг. достаточно сложно было сохранять традицию погребения на этих кладбищах, поскольку предписывалось хоронить староверов только на общеприходских погостах. Из архивного документа «Секретные предписания о порядке погребения умерших раскольников» известно, что до 1839 г. хоронить их разрешалось «только не иначе как подле кладбищ православных», а непокорным строжайше воспрещалось выдавать свидетельство о смерти (ГААО. Ф. 1. Оп. 4. Т. 5а. Д. 584. Л. 9 об.). В связи с этим устьцилёмы «тела умерших раскольников погребали не на кладбищах, а близ своих домов, что преследуется и виновные предаются суду» (ГААО. Ф. 538. Оп. 1. Д. 51. Л. 5). Видя безнадежность проводимых мероприятий по закрытию староверческих погостов, представители местной власти, ссылаясь на циркулярное предписание МВД от 14 декабря 1839 г. № 7670, приказывали: «Относительно кладбищ для раскольников: Государь Император, принимая в уважении с одной стороны, что по народному понятию большая часть из умирающих желают быть похоронены в одном месте с предками своими, высочайше повелел: 1. Раскольникам, не приемлющим священства от епархиального начальства и совершающим погребения по своим обрядам, оставить ныне существующие кладбища, но впредь особых не отводить, а давать для того место при общих кладбищах отдельно, за неупотребление же священнического отпевания хоронить тела не иначе как по освидетельствованию местной полиции; 2. Не возбраняется погребать бывших раскольников и на общих кладбищах» (ГААО. Ф. 1. Оп. 4. Т. 5а. Д. 584. Л. 11–11 об.). Родственников, тайно упокоивших своих близких без церковного отпевания, строго наказывали: «В 1855 г. за погребение своей дочери на “неустановленном месте” и без церковного отпева Савва и Матрена Осташовы из Усть-Цильмы были наказаны 30-ю ударами розг. Четыре других устьцилемских жителя за захоронение своих родственников, хотя и на “законном” месте, но без от-пева священника, суд приговорил к аресту при сельской расправе на три недели» [Гагарин, 1975, с. 121]. Однако, несмотря на суровость наказаний, устьцилё- мы по-прежнему следовали «дедовским» традициям и хоронили усопших на своих кладбищах, но ранее положенного срока, иногда в день смерти, чтобы избежать церковного отпевания.

Новая волна директив по закрытию родовых кладбищ последовала в 1900–1903 гг. Предписывалось закрыть их в семи деревнях, «приближенных к Усть-Цилемскому приходу», и одно на Пижме в д. Загривочной в 10 верстах от прихода в с. Замеж-ная «как незаконных» (ГААО. Ф. 29. Оп. 2. Т. 6. Д. 287. Л. 6). В перечисленных в архивном деле деревнях кладбища являются и ныне действующими.

Иная ситуация складывалась в коми староверческих поселениях, где местная власть в вопросе погребения старообрядцев опиралась на государственные постановления начала XIX в.: «…раскольников вместе с православными не хоронить, ибо по предложению Комитета Г.Г. Министров 1812 г. 7 мая отводятся им для погребения особые места, в отдалении от селений. Наблюдение за ними должен осуществлять приходской священник, Благочинный и земская полиция» [Власова, 2010, с. 132].

В обустройстве кладбищ главное внимание уделялось природному естеству: категорически запрещалось вырубать лес, погост всегда выделялся на фоне деревни или пустующего ландшафта. Выбранное для кладбища место предварительно освящали: кадили землю с Исусовой молитвой. Специально деревья не сажали, но в дальнейшем тщательно ухаживали за территорией: засохшие стволы спиливали, выносили за пределы пого ста, где они полностью истлевали. Уносить с кладбища деревья, ветки, ягоды, грибы, траву категорически запрещалось, считалось, что нарушившие запрет обрекали себя или близких на несчастья. Но можно было забирать вещи, использовавшиеся в день погребения; кадило, из которого в обязательном порядке высыпали угли на могилу; рабочий инвентарь. В прошлом во время транспортировки усопших на кладбище гроб покрывали в зависимости от пола: женщин – большим платком, мужчин – покрывалом. После погребения их передавали на помин души крестникам, а если таковых не было, то ближайшим родственникам. Тут же разрывали на части полотенца, на которых опускали гроб в могилу, и раздавали могильщикам или сиротам.

В прошлом усть-цилемские кладбища и могилы не обносили изгородью, чем подчеркивали особенность мира мертвых: «тот свет» не имеет границ, усопшего «возвращали» в природу. В разных местностях представления о необходимости огораживать пого ст разнятся, причем неоднозначность отношения к этому представлена и в старообрядческих регионах [Кожурин, 2014, с. 514]. У тувинских часовенных и уральских староверов также было не принято огораживание кладбищ и могил, объяснявшееся препят- ствиями, «с которыми человеку придется столкнуться на Судном дне, – ему будет тяжело выбраться из могилы из-за железной ограды» [Данилко, 2019, с. 53]. Однако, например, известно, что на старообрядческом Выге уже в XIX в. кладбище «обносили бревенчатой оградой» [Юхименко, 2002, c. 333]; ограждения возводились и в нестароверческих местностях [Добровольская, 2013, c. 113].

В советский период, несмотря на устойчивость погребального обряда, в обустройстве погоста и могил появились нововведения, обусловленные радикальными изменениями жизнедеятельности на селе. До коллективизации в деревнях по рекам Печоре, Пижме и Цильме пастбищные и сенокосные угодья располагались за рекой, куда весной деревенские жители вывозили всю живность и переселялись сами. В период коллективизации хозяйственная жизнь в деревнях изменилась: единоличные хозяйства перестали существовать, и крестьяне были вынуждены трудиться в колхозах, а скот оставляли в деревне. Он бродил по окрестностям, в т.ч. и по кладбищам, что и предопределило огораживание последних, производившееся на средства сельских советов. В 1960–1970-х гг. появились и другие новшества: покраска намогильных сооружений, венки и искусственные цветы на могилах. По мнению староверов старшего поколения, изменения связаны с утратой веры и традиционных представлений об усопшем, с пренебрежительным отношением к церковным законам и заблуждением, что умерший нуждается в «украшательстве»: « Мертвому телу украшения не надо. Мёртвы от нас молитвы ждут. Мамка сказывала, кого не поминают, дак они камнем лежат. А кого поминают, те души на небо взлетают» (ПМА. Записано от Е.А. Бабиковой 1950 г.р. в д. Чукчино в 2008 г.).

Ныне все кладбища огорожены. Некоторые погребения обнесены деревянной или металлической изгородью, в пределах которой «бронируется» место для родных. Все намогильные сооружения окрашены, надпись об усопшем на крестах/столбах заменена фотокерамикой; на памятники фронтовиков прибиты красные звезды. Такое окультуривание связано с современными представлениями о памяти об усопшем. Важно отметить, что некоторые нововведения ныне приветствуются уже и верующими людьми: « Люди придут на могилу, увидят фотографию и помянут, вспомнят ». Подобные новшества характерны и для староверов, проживающих в других российских регионах [Ковригина, 2014, c. 239].

В селениях по рекам Пижме и Цильме на каждом кладбище можно увидеть носилки или жерди, опертые о дерево. В день похорон их приносят могильщики, а после транспортировки гроба оставляют на погосте. В с. Усть-Цильма и деревнях по Печоре используются жерди хозяйственного назначения, кото- рые потом возвращают владельцам хозяйств: «жерди разбирают, чтобы душа покойного не вернулась обратно в дом».

Как и повсеместно, могилы на кладбище расположены по линии восток-запад: усопшего « хоронят на восток ногами, лицом к Страшному суду »; по Златоусту, «отидоша – на восток образом погребаем, про-знаменующе мертвым восстание». Устанавливаемый в ногах крест/столб связывается не только с идентификацией умершего, но и с представлением о том, что он молится, глядя на крест / вставленную в столб икону.

Типы и виды надгробных памятников

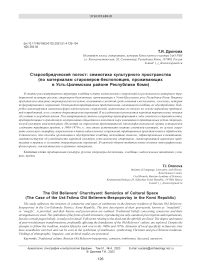

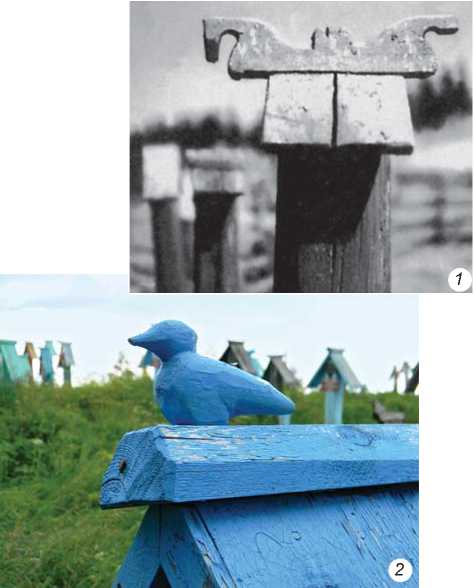

В усть-цилемских селах и деревнях традиционно изготавливали три типа намогильных памятников – крест, столб для погребений взрослых и столбик для детских. Высота каждого из них соответствовала росту умершего. Все были с двускатной крышей. Восьмиконечный крест ставили на могилах наставников и рядовых староверов, умерших естественной смертью. Крест – главный христианский символ, знаменующий победу Христа над адом и смертью. Он «изволение Отца, слава Единородного, веселие Духа, украшение ангелов, утвержение церкви, похвала Павла, твердыня святых, свет всей вселенной» [Святитель Иоанн Златоуст, 2017, с. 428]. На Русском Севере установка деревянных крестов прежде всего связывалась с благочестием. Их ставили возле домов в деревнях; на Кандалакшском, Терском и Зимнем берегах Белого моря – на тонях, становищах, в качестве «приметы» на маршрутах, в память о погибших моряках и зверобоях; по обету, а также на погостах [Овсянников, Чукова, 1990, с. 63]. Установка надмогильного креста связывалась с представлениями о светлой загробной жизни, с надеждой на будущее воскресение и вечную жизнь душ усопших. Его основу составлял столб, вытесанный из бревна сечением 25–30 см, вверху крепились две перекладины: верхняя с выступами по бокам 15–20 см, следующая с выступами до 50 см, на которой в центре делали углубление и вставляли литую иконку (рис. 1). Деревянные иконы, как это было принято на Выге, в усть-цилемских деревнях не крепили на памятники. В нижней части столба помещали еще одну перекладину, наклонную. Верхушку столба заостряли и крепили крышу. Низ ее скатов оформляли в виде пяти остроконечных зубцов, ассоциировавшихся с пятью пальцами рук. На столбе выдалбливали надпись: «Здесь покоится тело раба божьего (ФИО), родившегося (дата), умершего (дата)» или «На сим месте упокоено тело раба божьего (ФИО), родившегося (дата), умершего (дата)». В прошлом охлупень креста украшали резными стилизованными фигурками животных и птиц (рис. 2). На концах гребня вы- резали изображения обращенных в разные стороны голов коников. Этот декоративный мотив восходит к I – началу II тыс. н.э., когда женскую одежду украшали коньковидными подвесками [Грибова, 1975, c. 77]. Культ коня нашел отражение в искусстве Русского Севера, о чем свидетельствуют изображения конских голов на крышах мезенских домов, фигуры коней на палащельских прялках [Дмитриева, 1988, с. 158]. В древнейшей славянской традиции конь являлся жертвенным животным в погребальном обряде и рассматривался в качестве проводника на «тот свет». Вероятно, с подобными представлениями и связано оформление надмогильных сооружений. Такие ох-лупни надгробных памятников широко распространены в культуре коми и в усть-цилемских деревнях, расположенных по соседству с коми-ижемскими селениями. Сходное оформление охлупня намогильного сооружения встречается и в удорских селениях коми староверов [Власова, 2010, с. 139].

На обследованных мной кладбищах особо выделяются восьмиконечные кресты на могилах наставников и тех, кто владел староцерковной грамотой. По рассказам старожилов, в старческом возрасте они сами изготавливали себе крест и в течение нескольких лет хранили его на повети*.

С 1960-х гг. восьмиконечные кресты начали упрощать, заменяя их на шести- и четырехконечные, которые не получили массового распространения. В настоящее время в Усть-Цилемском р-не изготовление намогильных крестов практикуется не во всех населенных пунктах. Объясняется это тем, что люди отошли от веры и не исполняют церковных законов. Керчомские коми староверы замену восьмиконечных крестов на столбы объясняют так: «Целесообразность установки столба дед видел в том, что если крест ставишь, нужно то место огородить, чтобы собаки и прочие твари креста не поганили. Но уследить за этим трудно, поэтому лучше вместо креста по ставить столб» [Шургин, 2009, c. 82].

С 1960–1970-х гг. в качестве намогильного памятника получил распространение столб/столбик, ранее предназначавшийся для мирских староверов (вступивших в брак с представителями другого вероисповедания). В русских старообрядческих поселениях Беломорья на могилы также ставились столбики [Опо-ловников, 1989, с. 140]. В середине XX в. прервалась традиция хоронить людей, умерших неестественной смертью, за пределами сельского кладбища; их начали погребать в кругу семейных захоронений и устанавливать надгробный памятник – столб с крышей. Он квадратный в сечении; верхняя часть немного шире основы, трактуется как «голова». Крыша такая же,

Рис. 1. Кладбище в с. Усть-Цильма. Фото Т.И. Дроновой .

Рис. 2. Оформление охлупней памятников в д. Гарево ( 1 ) и с. Трусово ( 2 ) Усть-Цилемского р-на. Фото И.Н. Шургина и Т.И. Дроновой.

как у погребальных сооружений первого типа. В настоящее время нередко столб делают ровным по всей длине, что связывается прежде всего с утратой представлений о нем как о проекции человека. Есть и такое объяснение: « Спешат и не хотят вытесывать. Так быстрее ». Изменения коснулись и оформления низа скатов крыши: его оставляют ровным или количество зубцов варьирует от четырех до семи.

В 1970-х гг. «крест или столб ставили на могилу согласно тому, “как родители скажут” детям перед смертью. Но вместе с тем креста удостаивались толь- ко те, кто его заслужил, неукоснительно соблюдая каноны веры. Основной же массе простых старообрядцев после смерти на могилах полагалось ставить столб и врезать в него медную иконку. Распятие и образки мужских святых – покойникам, образки Богородицы и женских святых – покойницам» [Шургин, 2009, c. 82]. Согласно поверьям, усопший «встает» и молится, глядя на эти иконы. Сходные представления бытовали и в других местностях Русского Севера [Иванова, 2007, c. 121]. В последние три десятилетия вместо икон на памятниках крепят вырезанный из алюминия восьмиконечный крест (мужское погребение) или нательный крестик (женское), т.к. с 1980-х гг. участились случаи вандализма: приезжие люди изымают иконы из памятников и повреждают намогильные сооружения; как говорят носители культуры, «кресты/столбы нынь стоят слепыми». Многие верующие люди пожилого возраста прижизненно запасаются такими крестами и извещают близких об их местонахождении.

Третий тип надмогильных сооружений до 1980-х гг. предназначался для крещеных младенцев и подростков, а в настоящее время и для некрещеных младенцев. Столб изготавливали из тонких бревен (диаметр 10–15 см). Низ двускатной крыши оставляли ровным, верх оформляли конькообразным охлупнем. Икону не врезали, выдалбливали фамилию, имя, отчество, дату смерти. В коми старообрядческих селах на детские могилы ставили кресты небольшого размера [Власова, 2010, с. 140].

К числу редких надмогильных сооружений от-но сятся невысокие столбы под широкой крышей с фронтонами; традиционным стилизованным коньком и двумя скатами, низ которых оформлен остроугольными зубцами. Такие памятники под названием «намогильнички» были распространены на Выге.

На кладбищах трех сельских поселений по р. Печоре (с. Усть-Цильма, д. Карпушовка, д. Коровий Ручей) есть памятники в виде невысокого четырехгранного столба с шарообразным навершием. Подобные надгробья встречаются на реках Пинеге и Мезени. В усть-цилемских деревнях «столбики без образков, с навершиями “шишечки” отмечали погребения всех тех, кто умер не своей смертью, без покаяния и потому недостоин святых икон» [Шургин, 2009, c. 83].

В д. Скитской, образованной на месте келий Великопоженского скита, еще в первой трети XX в. намогильные памятники изготавливали наподобие выговских невысоких четырехгранных столбов со стесанными ребрами, украшенных резным геометрическим орнаментом. Остатки трех таких памятников сложены в яму рядом с массивными крестами и небольшой бревенчатой постройкой, где, по преданию, погребены ко сти староверов-самосожженцев. В настоящее время на могилах устанавливают невысокие восьмиконечные кресты и столбы.

В прошлом намогильные сооружения не окрашивали, оставляли в природном виде. Как и прежде, памятник делают из лиственницы, срок службы изделий из которой превышает 50 лет. Когда крест или столб истлевает, оставшуюся его часть выносят на окраину кладбища, а захоронение становится безымянным. Случается, что при копке могилы натыкаются на гроб и погребают новопреставленного рядом или выше.

Сделали тебе да нову горенку. Нова горенка, да без щылочек, Без пазов, да не вынятых.

Светла светлица, да без околенок, Без кирпичных печей, Без скрипучих дверей.

С той горенки да не будет выходу.

Не выходу и не выезду

(НА КНЦ УрО РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 568. Л. 5–6).

Мнения современных усть-цилемских староверов относительно использования домовин / голбцов / голуб-ниц расходятся: некоторые полагают, что это последний дом усопшего, другие объясняют назначение сооружения так: « чтобы могилу не топтали », « сейчас все поголовно курят – чтобы табак на землю не ложился ». По сообщению Л.Ф. Соловьева, жителя с. За-межная, на Пижме намогильные дощатые конструкции назывались склепами, их сооружение не носило массового характера, скорее они были единичными. Большинство же пижемцев считает, что земля на могиле должна быть открытой. « В последние десятилетия стала мода могилы досками обкладывать, для красоты. Сверху цветы некоторые садят. А раньше этого не было » (Там же. Л. 39).

Все известные мне намогильные сооружения выполнены из досок, с двухскатным верхом (крышей); для того чтобы вода не попадала внутрь, доски соединяли внахлест, наложением верхней на нижнюю. Скаты крыши соединены доской. С представлением о домовине как последнем доме человека связан обычай выпиливать в одной из стенок строения «окно», остававшееся открытым; позднее начали делать в крыше голбца отверстие и прикрывали его крышкой. Староверы объясняют назначение «окна»: «чтобы покойник мог увидеть второе пришествие Христово» [Гунн, 1979, с. 114]. И лишь на Цильме в местночтимом поклонном месте на р. Тобыш, называемом «У покойных», домовина рубленая, состоит из двух венцов, соединенных одним поперечным бревном, т.е. между ними оставлен зазор. Верх плоский, из плотно уложенных тонких бревен. Подобное оформление могил ныне практикуется и у верхнепечорских староверов-скрытников в д. Скаляп.

В период советского строительства власть вносила существенные изменения в жизнь традиционного общества. Коснулось это и устройства кладбищ, культуры погребения, поскольку вековые традиции признавались отсталостью и пережитком прошлого. Усть-цилемские староверы называют советский период самым разрушительным, когда не только сжигали книги и иконы, но и разоряли кладбища, как вспоминают старожилы – « искореняли святое ». В районном центре были закрыты (распаханы под поля, отданы под постройку) пять кладбищ, в двух прилегающих деревнях – по одному.

Предпринимались попытки искоренить традиционные плачи по усопшим в день похорон/поминове-ний. Как и повсеместно, было отменено разделение мест погребений по вероисповеданиям [Мохов, 2014, c. 252]; лиц, умерших неестественной смертью, начали хоронить вместе со всеми. В 1970-х гг. вводились похороны с участием духовых оркестров (так преимущественно хоронили людей, состоявших в партии, и участников Великой Отечественной войны), но в постсоветский период данное нововведение было изжито. В настоящее время в районном центре начинают устанавливать памятники из камня, которые, по мнению старожилов, недопустимы. В культуре погребения усть-цилемских староверов сохраняется понимание того, что предметы, сопровождающие усопшего на «тот свет», должны подлежать естественному истлению. В прошлом намогильные сооружения не восстанавливали. Считалось, что с их естественным разложением усопшие переходят в число предков, о которых в поминальных молитвах говорили «не всех поименно, всех заедино». Прочие памятники нарушали этот порядок. К тому же камень в поминальной обрядности устьцилёмов связывался с забвением: усопший, не получивший поминовения, согласно народным представлениям, « лежит камнем », « была память, а стал камень ».

Несмотря на происходящие трансформации, желание быть похороненным рядом с сородичами по установленным правилам остается достаточно устойчивым. Многие староверы, выехавшие на постоянное место жительства в города Республики Коми, оставляют завещание об упокоении их рядом с предками, и родные исполняют последнюю волю.

Заключение

Как показало исследование, кладбище в культуре усть-цилемских староверов-беспоповцев является значимым местом, где, согласно верованиям, происходит общение между земным и загробным мирами. До середины XX в. погосты на нижней Печоре не подвергались серьезным трансформациям благодаря известной самоизоляции жителей. Образ жизни устьцилёмов и в настоящее время определяется староцерковной традицией, но поскольку она не исчерпывает все стороны жизнедеятельности, то поддержанию социального порядка способствуют традиционные представления и верования, что позволяет говорить об усть-цилемской группе как об этноконфессиональ-ной, а о ее традиционной культуре – как о локальной.

Родовые кладбища, традиции обустройства погостов и могил сохраняются с момента прихода первых переселенцев на Печору и ее притоки – Пижму, Цильму, Нерицу. Кладбище – мир мертвых, в каждой деревне имеется свое, а в иных населенных пунктах несколько, где совершаются захоронения по родам. Многие погосты в настоящее время встроены в сельскую среду, но являются действующими. Предпринимавшиеся попытки их закрытия были безуспешны.

В понимании усть-цилемских староверов смерть не прерывает взаимоотношений между людьми: живые заботятся о местах погребений своих близких, молятся об их упокоении, а усопшие «следят» за живыми и в зависимости от их действий «посылают» благодать или «наказывают» в назидание. Об этом свидетельствуют усть-цилемские присловья: « Похоронить усопшего – полдела, важнее, как поминать будут », « Мертвый не стоит у ворот, а свое выводит ». Регламентация ритуальных действий, совершаемых на кладбище, рассматривается как способ обеспечения благодати и спокойствия живым и усопшим. Память об умерших, вера в загробную жизнь и сегодня заставляет молодых устьцилёмов обращаться к вековым дедовским традициям, тем самым поддерживая и продлевая их.

Исследование выполнено в рамках реализации государственного задания ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, номер государственной регистрации проекта FUUU-2021-0010.

Список литературы Старообрядческий погост: семиотика культурного пространства (по материалам староверовбеспоповцев, проживающих в Усть-Цилемском районе Республики Коми)

- Андрюнина М.А. «Посольство» иного мира на земле – символика кладбища в народной культуре // Славяноведение. – 2013. – № 6. – С. 43–51.

- Власова В.В. Старообрядческие группы коми: конфессиональные особенности социальной и обрядовой жизни. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2010. – 172 c.

- Гагарин Ю.В. Преследование старообрядчества в коми крае русской православной церковью и самодержавным государством в XIX–XX вв. // Вопросы истории Коми АССР (XVII–XX вв.) / отв. ред. В.Н. Давыдов. – Сыктывкар: [б.и.], 1975. – С. 116–132. – (Тр. ИЯЛИ КФ АН СССР; вып. 16).

- Грибова Л.С. Пермский звериный стиль: Проблемы семантики. – М.: Наука, 1975. – 148 с.

- Гунн Г.П. По нижней Печоре. – М.: Искусство, 1979. – 160 с. – (Дороги к прекрасному).

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – 2-е изд. – М.; СПб.: Изд. М.О. Вольфа, 1880. – Т. 1. – 700 с.

- Данилко Е.С. «Смерть ближе рубашки»: похоронная обрядность старообрядцев часовенных // Новые исследования Тувы. – 2019. – № 1. – С. 44–59.

- Дети и детство в народной культуре Усть-Цильмы: исследования и материалы / сост. Т.И. Дронова, Т.С. Канева. – Сыктывкар: Сыктывкар. гос. ун-т, 2008. – 200 с.

- Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера. – М.: Наука, 1988. – 240 с.

- Добровольская В.Е. Кладбище как место встречи живых и мертвых: правила, регулирующие взаимоотношения двух миров в традиционной культуре Центральной России // Slověne. – 2013. – № 1. – С. 111–122.

- Дронова Т.И. Легенды и предания о местночтимых святых и поклонных местах Пижемского края (по материалам исследований нижнепечорских староверов-беспоповцев) // Традиционная культура Русского Севера: история и современность: мат-лы V науч. конф. по изучению народной культуры Русского Севера. – Петрозаводск, 2007а. – C. 33–36.

- Дронова Т.И. Локальные традиции в праздновании Иванова дня у староверов-беспоповцев Усть-Цильмы (конец XIX – XXI в.) // Этногр. обозрение. – 2007б. – № 2. – С. 106–118.

- Ермонская В.В., Нетунахина Г.Д., Попова Т.Ф. Русская мемориальная скульптура: К истории художественного надгробия в России XI – начала XX в. – М.: Искусство, 1978. – 312 с.

- Иванова А.А. Кладбища и могильники в культурном ландшафте Пинежья // Традиционная культура. – 2007. – № 4. – C. 117–122.

- Ковригина И.А. Погост как феномен культуры старообрядцев Забайкалья // Вестн. Иркут. гос. техн. ун-та. – 2014. – № 3. – С. 238–242.

- Кожурин К.Я. Повседневная жизнь старообрядцев. – М.: Молодая гвардия, 2014. – 555 с.

- Левкиевская Е.Е. Представления о «том свете» у восточных славян // Славянский альманах. – М.: Индрик, 2004. – С. 342–367.

- Маркова З.М., Несанелис Д.А. Об архаике в семантической структуре диалектного слова (голбец – голубец – голубница) // Русские говоры Коми АССР и сопредельных областей: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. В.В. Колесов. – Сыктывкар: Сыктывкар. гос. ун-т, 1990. – С. 96–104.

- Мохов С.В. «Память не в камне живет»: пространство Рогожского кладбища в рассказах его посетителей // Антропологический форум. – 2014. – № 22. – С. 249–266.

- Никифорова О.В. Лексическая объективация народных представлений о смерти в нижегородских говорах // Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 2. – С. 489–492.

- Овсянников О.В., Чукова Т.А. Северные деревянные кресты (к вопросу о типологии) // Язычество восточных славян. – Л.: Гос. музей этнографии, 1990. – С. 60–76.

- Ополовников А.В. Сокровища Русского Севера. – М.: Стройиздат, 1989. – 367 с.

- Печорские причитания и заметки о похоронном обряде в записях экспедиции ГИИИ 1929 г. (из полевых дневников А.М. Астаховой) / публ. и коммент. Т.С. Каневой // Из истории русской фольклористики. – СПб.: Наука, 2013. – Вып. 8. – С. 109–146.

- Святитель Иоанн Златоуст. Избранные творения: в 2 т. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. – Т. 2. – 735 с.

- Шургин И.Н. От лесной избушки до церкви дивной: Деревянная архитектура коми. – М.: Совпадение, 2009. – 264 с.

- Юхименко Е.М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и литература. – М.: Языки славян. культуры, 2002. – Т. 1. – 544 c.