Старшее поколение: особенности коммуникации с детьми

Автор: Назарова И.Б.

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Внутрисемейные отношения

Статья в выпуске: S1 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе данных «Комплексного наблюдения условий жизни населения» 2022 г. (КОУЖ-2022), репрезентативного для всех субъектов РФ (опрошено более 100 тыс. человек) даётся анализ особенностей коммуникаций членов семьи в самой семье и с вне её по вопросам поддержки и заботы. Чем старше родители, тем больше они нуждаются в помощи своих детей: пожилые в возрасте 70 лет и более нуждаются в уходе во время болезни - 86,9%, в помощи по хозяйству - 82,1%, в покупке продуктов и вещей - 78,5%, в денежной помощи - 72,9%. Получают денежную помощь от детей треть родителей (27,8%). Более половины родителей (57,2%) в возрасте 60-65 лет и большинство в возрасте 80 лет и старше (77,7%) отмечают, что дети ухаживают за ними во время болезни. Какой-либо один вид поддержки оказывается для 12,3% родителей, два вида - 16,4%, три - 17,9%, четыре - 12,8%, 5-14,1% (никакой помощи не получают 26,5%). Родители также помогают своим детям в возрасте до 18 лет, проживающим отдельно, например, пенсионеры в возрасте 70 лет и старше помогают в воспитании внуков (51,2%), передают деньги (34,3%), продукты (14,1%), покупают вещи (8,6%). С возрастом родственные связи всё реже подкрепляются встречами и общением «на близкой дистанции». В предпенсионном возрасте (55-59 лет) не встречаются с друзьями, родственниками или коллегами, хотя бы раз в неделю 18,4%, в возрасте 60-64 года - 19,8%, 65-69 лет -24,2%, 70-74 года -27,6%, 75-79 лет -31,1%, 80 лет и старше - 37,8%. Родители и дети поддерживают друг друга материально и физически, вместе с тем значимым является передача традиций и ценностей сохранения семейных связей от старшего поколения к младшему.

Семья, пожилые, родители, старшее поколение, забота

Короткий адрес: https://sciup.org/143183043

IDR: 143183043 | DOI: 10.24412/1561-7785-2024-S1-81-93

Текст научной статьи Старшее поколение: особенности коммуникации с детьми

На основе данных «Комплексного наблюдения условий жизни населения» 2022 г.

(КОУЖ-2022), репрезентативного для всех субъектов РФ (опрошено более 100 тыс. человек) даётся анализ особенностей коммуникаций членов семьи в самой семье и с вне её по вопросам поддержки и заботы. Чем старше родители, тем больше они нуждаются в помощи своих детей: пожилые в возрасте 70 лет и более нуждаются в уходе во время болезни — 86,9%, в помощи по хозяйству — 82,1%, в покупке продуктов и вещей — 78,5%, в денежной помощи — 72,9%. Получают денежную помощь от детей треть родителей (27,8%). Более половины родителей (57,2%) в возрасте 60–65 лет и большинство в возрасте 80 лет и старше (77,7%) отмечают, что дети ухаживают за ними во время болезни. Какой-либо один вид поддержки оказывается для 12,3% родителей, два вида — 16,4%, три — 1 7,9%, четыре — 12,8%, 5–14,1% (никакой помощи не получают 26,5%). Родители также помогают своим детям в возрасте до 18 лет, проживающим отдельно, например, пенсионеры в возрасте 70 лет и старше помогают в воспитании внуков (51,2%), передают деньги (34,3%), продукты (14,1%), покупают вещи (8,6%). С возрастом родственные связи всё реже подкрепляются встречами и общением «на близкой дистанции». В предпенсионном возрасте (55–59 лет) не встречаются с друзьями, родственниками или коллегами, хотя бы раз в неделю 18,4%, в возрасте 60–64 года — 19,8%, 65–69 лет –24,2%, 70–74 года –27,6%, 75–79 лет –31,1%, 80 лет и старше — 37,8%. Родители и дети поддерживают друг друга материально и физически, вместе с тем значимым является передача традиций и ценностей сохранения семейных связей от старшего поколения к младшему.

семья, пожилые, родители, старшее поколение, забота.

лючевые слова:

Необходимость выстраивания отношения к старшему поколению для многих стран стало вызовом и показателем человечности, стабильности и финансовой устойчивости. Увеличение доли людей старшего возраста и старение населения привлекает внимание экспертов к представителям старшей группы, их проблемам и изменению социума в этой связи в целом. Поддержка и забота становятся актуальными в исследованиях потребностей и проблем представителей старшего поколения (см., например [1]). Россияне считают, что прежде всего пожилым приходится сталкиваться с проблемой бедности — низкие пенсии (71%), ухудшения здоровья — наличием различных болезней (44%), а также ощущением ненужности, невостребо-ванности (19%) и одиночества (17%)1. Более того десятая часть пожилых людей не видят в своём положении ничего хорошего [2]. На наш взгляд, достойное и спокойное старение зависит от близкого окружения: родные (супруг, дети) в первую очередь могут поддержать своих близких в повседневной жизни и сложных обстоятельствах. Вместе с тем, часть пожилых (в том числе, нуждающихся) такую помощь не получают. В данной работе будет рассмотрено положение пожилых людей во взаимодействии с близкими людьми: супругами, детьми, с теми, от кого возможно получить различного рода поддержку материальную и физическую.

В своей работе мы опираемся на концепцию человеческого потенциала, исходя из того, что человеческий потенциал является совокупностью имеющихся демографических, социально-экономических и социокультурных свойств населения, которые возможно реализовать при наличии мотивационной готовности и определённых социально-исторических и природногеографических условий [3]. Старшее поколение является значительной частью нашего населения по своей доле в общей численности населения, и значимой частью общества по своей роли в сохранении основных российских ценностей: социализации молодого поколения, сохранения семьи, трудолюбия, заботы о близких. С одной стороны, представители старшего поколения готовы реализовывать свой потенциал в сфере семьи, трудовой деятельности. С другой — представители старшего поколения нуждаются в поддержке, сохранении и возможности реализации своего потенциала.

Пожилые люди: взаимоотношения с семьёй и обществом

Российское общество — традиционное, в нем превалируют ценности уважительного отношения к старшим с позитивной оценкой их вклада в социум: пожилой человек в отражении общественного мнения прежде всего — мудрый, опытный, добрый, щедрый. Представители старшего поколения отзываются о себе также преимущественно в позитивном ключе [2]. Жизненный опыт и возможности пожилых людей можно и нужно использовать в социальной и экономической сфере [4]. Независимость и самостоятельность пожилых часто вписывают в рамки концепции активного долголетия. Подразумевается, что залогом активного долголетия являются социальные связи, досуг и увлечения, непрерывное образование, саморазвитие, здоровье, трудовая деятельность [5].

Одиночество — один из основных факторов, присутствующих в жизни пожилого человека, который негативно влияет на его самочувствие [6]. Напротив, долгожительство связано с востребованностью человека в семье и обществе на протяжении жизни [7]. Наличие семьи, супруга, детей является для человека основной ценностью и мотивацией к долгой жизни: люди стремятся дольше жить в первую очередь чтобы увидеть внуков, помогать детям, не оставлять одиноким супругу(а). И только во вторую очередь — сугубо личные ценности: пожить для себя, не работая, полностью использовать свои накопления, подольше поработать и в пенсионном возрасте [8]. Пожилые люди нуждаются в помощи близ- ких [9]. Но для них важно также оказывать поддержку молодому поколению и активно участвовать в общественной жизни [10; 11].

В работе используется база данных Росстата — Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ)2. КОУЖ организуется во всех субъектах РФ с охватом в 2022 г. 60 тыс. домохозяйств по репрезентативной выборке (при этом опрашиваются все члены обследуемых домохозяйств, более 100 тыс. человек). В расчётах используются данные, взвешенные по переменной, предложенной Росстатом. Респонденты от 15 лет и старше составили: 45,3% мужчин и 54,7% женщин. Большинство жителей проживают в городских населённых пунктах 75,2%, в сельских — 24,8% (в возрасте 70–74 года 75,3% проживают в городской местности, в возрасте 75–79 лет — 79,1%, а в возрасте 80 лет и больше — 74,5%).

Результаты исследования

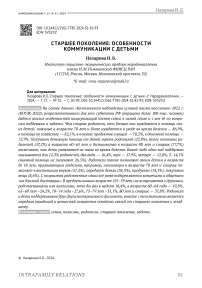

Брачный статус пожилых людей. Половина участников исследования состоят в заре- гистрированном браке (55,0%), наибольшая доля состоящих в браке — в возрасте 35– 39 лет — 70,1% (рис. 1). Далее в каждой возрастной группе доля людей, состоящих в браке, уменьшается: 60–64 года — 60,9%; 65– 69–54,2%; 70–74–46,7%; 75–79 лет — треть (36,6%), в группе старше 80 лет — пятая часть (22%). Одновременно увеличивается доля вдовцов/вдов, в целом по выборке — каждый десятый (12,0%), как и в возрасте 50–59 лет (10,6%), 60–64–19,3%, в группе 65–69–30,0%, 75–79 лет — половина (54,7%), и большинство в группе старше 80 лет — 72,9%. Результаты исследований показывают, что доминирующей ценностью в старшем возрасте становится само наличие близкого человека, возможность совместного с ним проживания, вовлеченность в общую деятельность [12].

В незарегистрированном браке проживают прежде всего молодые — каждый десятый (20–24 года — 9,7%; 25–29 лет — 9,4%) и затем, с возрастом таких людей, не регистрирующих брак, становится меньше. В возрасте 30–34 года и 35–39 лет разводится каждый десятый (8,7% и 11,3% соответственно), затем доля разводов возрастает до максимума (17,9%) в группе 50–54 лет, начиная снижаться в предпенсионном возрасте.

2 Данные Росстата: Комплексное наблюдение условий жизни населения — 2022. — URL: free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2022/ (дата обращения: 20.11.2023).

Вдовец/вдова

Состоит в незарегистрированном браке

Состоит в зарегистрированном браке

Линейная (Вдовец/вдова)

Рис. 1. Брачный статус супругов, %

Fig. 1. Marital status of spouses, % Источник: КОУЖ-2022, расчёты автора.

Чем старше возрастная группа, тем меньше доля людей, никогда не состоявших в браке.

Подавляющее большинство проживают в домохозяйстве постоянно (99,5%), а чаще регулярно отсутствуют в связи с работой, учёбой в другом населённом пункте — это представители молодых членов семьи (в возрасте 18–19 лет — 3,2%; 20– 24 года — 2,3%). В то время, как в возрасте 60–64 лет — 0,2%, а старше этого возраста проживают исключительно в домохозяйстве. Большинство супругов проживают вместе (99,8%). Чаще других раздельно проживают молодые супруги в возрасте 18– 19 лет — 2,2%, а предпенсионного и пенсионного возраста — 0,2–0,3%. Именно среди представителей старшей группы больше людей, чей брак подтверждается совместным проживанием.

В качестве причин раздельного проживания супругов наиболее частое — наличие у супруга (супруги) другого места жительства, что встречается прежде всего у старшего поколения супругов, проживающих раздельно: в группе 60–64 года — 86,3%; 50–54–79,0%; 30–34–73,6%; 25–29 лет — 70,9% (напротив, реже остальных называют причину, связанную с собственностью жилья, представители старшей группы 70–74 года (39,8%). Причиной раздельного проживания может являться помещение одного из супругов в институциональное учреждение (отмечено в супружеских парах возрастных групп: 25–29 лет — 6,2%; 35–39–2,3%; 40–44–12,3%; 45–49–0,7%; 50– 54 года — 4,8%). Также были названы и другие причины проживания раздельно.

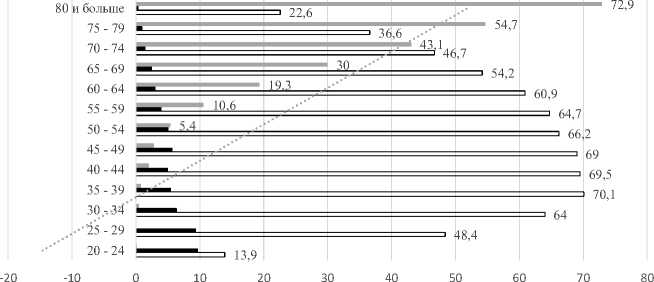

Взаимоотношения с детьми. В целом 38,9% родителей ответили, что дети различного возраста (включая несовершеннолетних) проживают отдельно. Чем старше супружеская пара, тем старше их дети, и дети начинают покидать «родительское гнездо». Но в некоторых случаях дети объединяются со своими пожилыми родителями: треть пожилых (30,9%) старше 80 лет отметили совместное проживание с детьми (рис. 2). Практически четвертая часть пенсионеров в возрасте 60 лет и старше также проживают со своими детьми.

Дети, которые живут отдельно от родителей, преимущественно проживают с ними в одном населённом пункте (59,6%), половина (49,6%) — в другом, в том числе в другом субъекте РФ, незначительная часть (1,8%) — в другой стране. В редких случаях (0,1%) родители не знают, где проживают их дети (нет сведений об их нахождении) 3.

Несмотря на то, что дети не живут рядом с родителями, они могут оказывать им поддержку: денежную помощь получают менее трети родителей (27,8%), треть ответи ли, что такую по мощь не получают (32,7%),

3 Сумма составляет более 100%, поскольку в семье может быть несколько детей, которые живут в различных населённых пунктах.

Рис. 2. Наличие детей, проживающих совместно с родителями или отдельно, %

Fig. 2. Presence of children living with parents or separately, % Источник: КОУЖ-2022, расчёты автора.

значительная часть в помощи не нуждаются (39,5%), следовательно, нуждаются — большинство (60,5%). Половина участников исследования (49,3%) ответили, что дети, проживающие отдельно, помогают по хозяйству, треть (30,5%) считают, что в этом нет необходимости, в то время как нужда- ются большинство (69,5%). Треть сообщили, что дети, проживающие отдельно, покупают продукты, вещи (35,1%), нуждаются в этом — большинство (62,5%) (нет — 37,5%). Чем старше родители, тем чаще дети оказывают им различные виды помощи (табл. 1).

Таблица 1

Структура помощи родителям, которую оказывают дети проживающие отдельно (в возрасте 18 лет и более), %

Table 1

Types of assistance provided to parents by children living separately (аged 18 years or over), %

|

Ответ |

Возраст родителей, лет |

||||||||

|

40–44 |

45–49 |

50–54 |

55–59 |

60–64 |

65–69 |

70–74 |

75–79 |

80 и больше |

|

|

Дети оказывают денежную помощь |

|||||||||

|

Да |

8,2 |

10,4 |

14,6 |

20,5 |

30,1 |

38,2 |

45,0 |

48,7 |

41,0 |

|

Нет |

42,0 |

36,7 |

35,7 |

34,3 |

31,4 |

30,3 |

29,5 |

26,1 |

27,6 |

|

Нет необходимости |

49,8 |

52,9 |

49,7 |

45,2 |

38,5 |

31,5 |

25,5 |

25,2 |

31,4 |

|

Дети покупают продукты, вещи |

|||||||||

|

Да |

11,0 |

15,3 |

19,7 |

26,7 |

35,7 |

45,3 |

53,1 |

58,4 |

63,7 |

|

Нет |

38,8 |

33,3 |

32,1 |

28,9 |

26,5 |

24,0 |

23,8 |

19,4 |

18,0 |

|

Нет необходимости |

50,2 |

51,4 |

48,2 |

44,3 |

37,8 |

30,7 |

23,1 |

22,1 |

18,3 |

|

Дети помогают по хозяйству |

|||||||||

|

Да |

32,7 |

34,2 |

38,2 |

44,3 |

51,3 |

56,1 |

62,4 |

63, |

68,9 |

|

Нет |

26,2 |

23,3 |

22,2 |

19,6 |

19,3 |

19,0 |

18,6 |

17,3 |

16,7 |

|

Нет необходимости |

41,1 |

42,5 |

39,6 |

36,1 |

29,4 |

24,9 |

19,0 |

19,7 |

14,3 |

|

Дети ухаживают во время болезни |

|||||||||

|

Да |

32,0 |

36,3 |

43,1 |

48,8 |

57,2 |

64,7 |

71,1 |

73,5 |

77,7 |

|

Нет |

26,5 |

22,9 |

2,2 |

17,9 |

17,3 |

15,6 |

14,8 |

12,9 |

11,5 |

|

Нет необходимости |

41,5 |

40,8 |

36,7 |

33,3 |

25,5 |

19,7 |

14,1 |

13,6 |

10,8 |

Источник: КОУЖ-2022, расчёты автора.

Исследователи обосновывают необходимость поддержки тех людей, которые не могут самостоятельно себя обслуживать, но также законодательно признать уход за родственником, утратившим способность к самообслуживанию, трудовой функцией, (подлежащей оплате исходя из минимального размера оплаты труда, законодательно закрепить сохранение рабочего места для осуществляющего уход, на весь период ухода и/или предоставле- ние ему неоплачиваемого отпуска на длительный период) [14].

Более половины подтвердили, что дети, проживающие отдельно, ухаживают за ними во время болезни (55,3%), четвёртая часть в уходе не нуждается (26,9%). Половина родителей указали, что получают какую-то ещё помощь (52,9%), а нуждаются в каких-либо других видах помощи помимо материальной и физической — 73,5%. Чем старше родители, тем больше они нуждают- ся в помощи своих детей: пожилые в возрасте 70 лет и более указали, что нуждаются прежде всего в уходе во время болезни — 86,9%, в помощи по хозяйству — 82,1%, в покупке продуктов и вещей — 78,5%, в деньгах — 72,9% (табл. 1). Чем старше родители, тем чаще дети (проживающие отдельно) оказывают им материальную помощь. Например, родители в возрасте 70– 79 лет получают помощь в 45,0–48,7% случаев, но при этом только каждый четвёртый ответил, что в помощи не нуждается. Но на этом фоне выделяется возрастная группа восьмидесятилетних — не нуждается каждый третий (31,4%).

Другой вид материальной помощи детей, проживающих отдельно от родителей — покупка для них вещей, продуктов: треть «молодых» пенсионеров получают эту помощь (35,7%), и две трети -старше 80 лет (63,7%). А не нуждаются в такой помощи треть или пятая часть пенсионеров. Тоже самое происходит и с оказанием помощи по хозяйству: чем старше родители, тем чаще они нуждаются в помощи и чаще её получают (не нуждаются треть «молодых» пенсионеров и только 14,3% в возрасте 80 лет и старше).

Самая распространённая помощь, которую дети оказывают своим родителям, даже если проживают отдельно — это уход во время болезни: более чем половине родителей (57,2%) в возрасте 60–65 лет оказывается такая помощь и только четвёртая часть в такой помощи не нуждаются, и оказывается помощь для большинства в возрасте 80 лет и старше (77,7%), а нет необходимости только для десятой части самых старших родителей. Следовательно, значительная часть детей вынуждены в той или иной степени решать задачи, связанные с уходом за родителями. Причём во всех видах помощи пожилые женщины нуждаются чаще, чем мужчины. А женщины в возрасте от 30 лет и до 60 (то есть включая предпенсионный возраст) испытывают эффект двойных нагрузок, осуществляя заботу (уход) за своими детьми (дошкольниками и школьниками) и родителями, кроме этого, 58% из них полный рабочий день заняты на работе [13].

Родители, проживающие в сельских населённых пунктах, чаще нуждаются в помощи своих детей, чем проживающие в городе: в денежной помощи нуждаются 58,7% городских родителей и 64,8% — жителей села, в помощи по хозяйству — 65,4% и 79,1%, в покупке продуктов, вещей — 59,7% и 69,2%, в уходе во время болезни — 70,9% и 78,0%.

В целом отметили, что получают хотя бы какую-то помощь от своих детей 73,5%, только какой-то один вид помощи 12,3% родителей, два вида помощи — 16,4%, три вида — 17,9%, четыре вида помощи — 12,8%, более четырёх видов помощи — 14,1%. Никакой помощи не получают и не нуждаются в помощи 26,5%. В возрасте 60–64 года более трёх видов помощи получает десятая часть родителей (13,0%), 65– 69 лет — 15,7%, и старше 70–79 лет — пятая часть, 80 и старше — каждый четвёртый. Каждый десятый в возрасте 80 лет и старше никакой помощи не получает (11,2%).

Всего 8,1% родителей, нуждающихся в помощи своих детей в возрасте 18 лет и более, проживающих отдельно, указали, что дети не оказывают им никакой помощи и 6,1% родителей, старше трудоспособного возраста. Среди малоимущих родителей, 15,1% указали, что дети не оказывают им никакую помощь и среди неработающих инвалидов — 7,1%.

Родители, не получающие никакой помощи от своих детей, проживающих отдельно, дали объяснение: у детей отсутствует материальная возможность (70,8%), не хватает времени (25,0%) — чаще всего речь идёт о детях пожилых людей в возрасте 60 лет и старше, не могут оказывать помощь по состоянию здоровья (4,1%), не поддерживают отношений с родителями (17,5%). Проблема отсутствия взаимодействий или плохие отношения детей и родителей частично могут быть объяснены нетерпимыми отношениями к пожилым людям, которые существуют в российском обществе, например, у каждого пятого в возрасте 30–44 года возникают негативные ассоциации в отношении пожилых и чаще остальных они считают, что у пожилых портится характер и возникают трудности в общении [2].

Результаты исследований, проведённых в российских регионах, показывают — пожилым людям необходима поддержка, поскольку они сталкиваются с различными препятствиями в реализации функции заботы о себе и супруге, что связано с падением благосостояния абсолютного большинства пожилых семей, ростом социальной дифференциации, изменением стратегий жизнеобеспечения. При этом сами пожилые стараются не утруждать родных и близких [15].

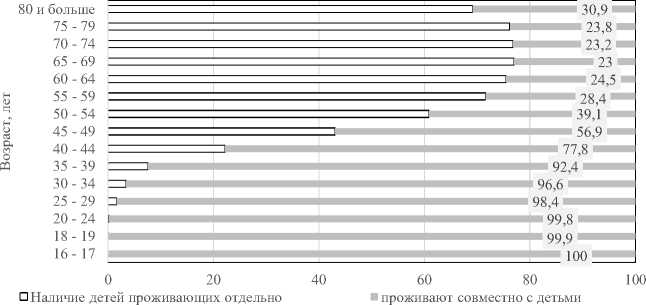

Помощь детям. Родители также помогают своим детям в возрасте до 18 лет, проживающим отдельно, например, пенсионеры в возрасте 70 лет и старше помогают в воспитании, в том числе внуков (51,2%), оказывают денежную помощь (34,3%), помогают в обеспечении продуктами (14,1%), покупают вещи (8,6%). В целом треть родителей в возрасте 55 лет и старше, осуществляют ежедневно уход за детьми (своими или чужими) без оплаты, что демонстрирует выполнение ролей родителей, бабушек и дедушек (рис. 3).

В большей степени ухаживают за детьми родители и(или) молодые бабушки (дедушки): каждая десятая бабушка в возрасте 55–69 лет. Так или иначе уход за детьми осуществляют каждый третий — четвёртый пожилой родитель. И даже самые старшие (от 80 лет и старше) принимают участие в уходе (воспитании) каждый день или реже — 9,5% (из них каждый день — 2,5%). Иными словами, пожилые люди стараются помогать и быть полезными на протяжении жизни, даже в преклонном возрасте. К сожалению, за последние 90 лет среднее число внуков у российских бабушек и дедушек сократилось почти в семь раз: если в 1926 г. на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, то в 2019-м — только 81 [16]. Взаимопомощь детей и родителей является важной составляющей жизни и коммуникаций между поколениями. Вместе с тем это не всегда заменяет обычное общение между родственниками.

Социальный капитал. Предполагается, что с возрастом человек должен накопить социальный капитал в том числе в части общения, напротив, становится больше людей, которые отвечают, что у них нет чело-

□ каждый день несколько раз в неделю ■ один или два раза в неделю ■ реже Нет

Рис. 3. Структура ухода за детьми (своими или чужими без оплаты), %

Fig. 3. Structure of care for children (own or someone else’s without payment), % Источник: КОУЖ-2022, расчёты автора.

века, с которым можно обсудить вопросы личного характера. Например, среди молодых людей таковых 2,1%, а в 50–54 года — в два раза больше (4,1%), в предпенсионном возрасте (55–59 лет), когда человек включён в том числе в трудовой коллектив — 4,6%. А у самых старших: в возрасте 75–79 лет — 7,4%, 80 лет и старше — почти каждый десятый (8,5%). Каждому десятому старику практически не с кем общаться.

Что касается помощи, то здесь ситуация обстоит хуже: десятая часть молодых людей в возрасте 16–17 лет (10,4%) ответили, что в случае необходимости, нет возможности просить о помощи человека, который не является членом домохозяйства. Для людей 75–79 лет эта проблема актуальна на уровне 16,2%, а для людей 80 и старше — на уровне 19,9%.

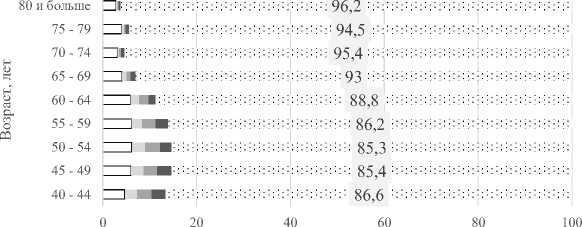

Родственные связи с возрастом все реже подкрепляются встречами и общением «на близком расстоянии». В предпенсионном возрасте 55–59 лет каждый пятый (18,4%) не встречается с друзьями, родственниками или коллегами, хотя бы раз в неделю; и каждый пятый в возрасте 60– 64 года (19,8%). В возрасте 65–69 лет — каждый четвёртый (24,2%), 70–74 — каждый третий (27,6%), 75–79 — каждый третий (31,1%), и ещё хуже ситуация обстоит у стариков (80 лет и больше) — 37,8%. В целом взрослое население проводит своё свободное время в общении с друзьями (73,7%). Каждый десятый (12,4%) — за компьютером, мобильными устройствами. Люди практически перестали читать книги — это досуг меньшинства (4,1%), в библиотеку ходят единицы (0,3%). Занимаются домашними делами 3,1%, смотрят телевизор — 1,6%. Общаются с людьми через интернет каждый день или почти каждый день 80,7%, но с возрастом люди реже пользуются интернетом для каждодневного общения: в возрасте 60–64 года — 59,0%, 80 и больше — 33,3% (один или несколько раз в неделю — 25,8%, от случая к случаю — 40,9%).

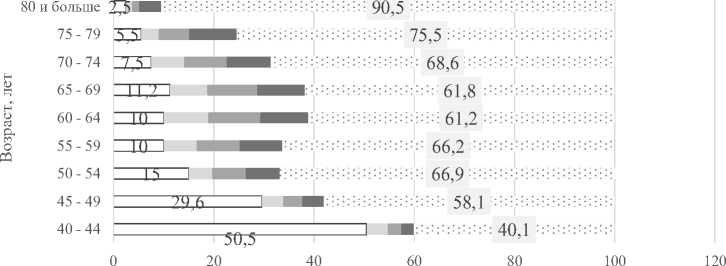

Оказывает уход нуждающимися в особой помощи лицами, проживающим в домохозяйстве, в среднем каждый десятый представитель взрослого населения (чаще в возрасте от 20 до 65 лет с максимумом в возрасте 45–59 лет — дети пожилых и старых родителей) (рис. 4). Но даже люди в возрасте 80 лет и старше осуществляют тот или иной уход за человеком, который в нём нуждается. Такой уход также можно отнести к одному из видов общения, которое с возрастом становится реже.

Люди в старшем возрасте меньше пользуются интернетом, менее мобильны и их ровесники, близкие люди уходят из жизни [17; 18], поэтому круг общения сужается.

□ каждый день несколько раз в неделю ■ один или два раза в неделю ■ реже Нет

Рис. 4. Структура ухода за нуждающимися в особой помощи лицами, проживающими в домохозяйстве, %

Fig. 4. Structure of care for persons in need of special assistance living in the household, % Источник: КОУЖ-2022, расчёты автора.

При этом результаты исследований показывают, что по мнению людей старше 60 лет долголетие связано не только с материальной обеспеченностью (85,8%) и здоровьем (25,1%), но и с возможностью коммуникации: мобильностью (31,1%), необходимостью другим людям (41,4%), возможностью заботится о близких и семье (32,6%) [19]. Супружеская забота в семье пожилых супругов является самостоятельной ценностью и необходимой основой их повседневной жизни, характеризуется ответственностью, осознанностью принятия на себя обязанности заботиться друг о друге.

Заключение

Общение детей и родителей, их взаимная поддержка и забота являются важной составляющей жизни близких людей, подтверждением важности семейных ценностей. Более половины родителей и детей имеют возможность общения на близком расстоянии, поскольку проживают в одном населённом пункте со своими родителями. Треть пожилых людей самого старшего возраста проживают совместно со своими детьми и скорее всего могут получать необходимую заботу в постоянном режиме.

Даже если родители и дети не живут совместно, они оказывают поддержку друг другу. С увеличением возраста родителей, частота материальной помощи от детей уве- личивается, но и необходимость в их помощи также возрастает. Пожилые в возрасте 70 лет и старше нуждаются прежде всего в уходе во время болезни (86,9%), в помощи по хозяйству (82,1%), в покупке продуктов и вещей (78,5%), в денежной помощи (72,9%). Каждый десятый в возрасте 80 лет и старше никакой помощи не получает (11,2%). Очевидно, что значительная часть пожилых родителей нуждаются в помощи, но её не получают, в том числе в силу отсутствия у детей возможности оказать поддержку. В наиболее сложной ситуации могут находится люди из числа малоимущих, инвалиды, которые не получают поддержку от своих детей.

Чем старше человек, тем чаще у него возникает проблема с отсутствием общения и возможности обратиться за помощью к кому-либо помимо члена домохозяйства. Каждому десятому старику практически не с кем общаться. Не к кому обратиться за помощью в возрасте 75–79 лет — 16,2%, а в 80 лет и старше — каждому пятому (19,9%).

Наличие близкого человека является ценностью в любом возрасте, поскольку как родители, так и дети нуждаются в различных видах поддержки, которую они могут получит. Физическая и финансовая поддержка также могут являться поводом и возможностью коммуникации, а, следовательно, могут носить позитивную психологическую окраску.

Список литературы Старшее поколение: особенности коммуникации с детьми

- Доброхлеб, В. Г. Демографическое старение в России и новая социальная реальность / B. Г. Доброхлеб // Народонаселение. — 2022. — Т. 25. — № 2. — С. 66-76. DOI: 10.19181/ рориМюп.2022.25.2.6; EDN: SCLOUP

- Ляликова, С. В. Особенности восприятия пожилых людей в российском обществе / С. В. Ляликова, И. Б. Назарова, В. М. Карпова, // Социологические исследования. — 2023. — № 10. — C. 104-115. DOI: 10.31857^013216250028308-1; EDN: AJGAFY

- Локосов, В. В. Человеческий потенциал: концептуальные подходы и методики измерения / В. В. Локосов // Народонаселение. — 2023. — Т. 26. — № 4. — С. 4-14. DOI: 10.19181/ рориМюп.2023.26.4.1. EDN: FFZUND

- Барсуков, В. Н. Трудовая активность населения пенсионного возраста как фактор социально-экономического развития территории / В. Н. Барсуков // Экономические и социальные перемены, факты, тенденции прогноз. — 2016. — № 1(43). — С. 195-213. EDN: VMLZDR

- Калачикова, О. Н. Теоретико-методологические основы исследования активного долголетия / О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. — 2023. — № 1. — С. 20-45. DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209; EDN: TYOGUM

- Козырева, П.М. Социальная изоляция и одиночество в пожилом возрасте / П. М. Козырева, А. И. Смирнов // Социологическая наука и социальная практика. — 2022. — Т. 10. — № 4. — С. 46-63. DOI: 10.19181/snsp.2022.10.4.9282; EDN: WIIOWF

- Боженкова, К. А. Психологические особенности людей пожилого возраста / К. А. Боженкова // Приволжский научный вестник. — 2016. — № 3(55). — С. 130-132. EDN: VRBVLN

- Хасанова, Р.Р. Самосохранительное поведение населения как фактор продолжительности жизни / Р. Р. Хасанова // Здоровье населения и среда обитания. — 2013. — № 5(242). — C. 4346. EDN: OAKARL

- Колесов, А. А. Продолжительность здоровой жизни как ресурс снижения рисков демографического старения / А. А. Колесов, О. Н. Калачикова // Вопросы территориального развития. — 2023. — Т. 11. — № 2. — С. 1-14. DOI: 10.15838/tdi.2023.2.64.5; EDN: KLBOBW

- Гринин, В.М. Демографическое старение в России на современном этапе / В. М. Гринин, Э. И. Шестемирова // Вестник РАМН. — 2015. — Т. 70 — № 3. — С. 348-354. DOI: 10.15690/ vramn.v70i3.1332; EDN: TZUFIR

- Антонов, А.И. Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие / А. И. Антонов, И. Б. Назарова, В. М. Карпова, С. В. Ляликова // Народонаселение. — 2023. — Т. 26. — № 3. — С. 131-143. DOI: 10.19181/population.2023.26.3.11; EDN: TVZORY

- Елютина, М. Э. Супружеская забота как способ ведения жизни в пожилой семье / М. Э. Елютина, С. Г. Ивченков, Л. В. Колязина // Социологические исследования. — 2019. — № 5. — С. 55-64. DOI: 10.31857/S013216250004955-3; EDN: BFOSJW

- Kartseva, M. A. Sandwiched women: Health behavior, health, and life satisfaction / M. A. Kartseva, А. A. Peresetsky // Russian Journal of Economics. — 2023. — Vol. 9. — No. 3. P. 306-328. DOI: 10.32609/j.ruje.9.106825; EDN: XXRVYO

- Присяжная, Н. В. Анализ проблем обеспечения в России долговременного ухода за лицами, утратившими способность к самообслуживанию / Н. В. Присяжная, О. Н. Бобровская, Е. Г. Ка-лецкий // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 2023. — Т. 31. — № 4. — С. 578-586. DOI: 10.32687/0869-866X-2023-31-4-578-586; EDN: ADATUU

- Елютина, М. Э. Социальная экзистенция старости: архив мнений / М. Э. Елютина. — Саратов: Саратовский университет, 2017. — 148 с. EDN: XNFHBB

- Багирова, А.П. Прародительский труд: оценка рисков невостребованности/перегруженности уральских бабушек и дедушек / А. П. Багирова, Д. Янь // Социальная политика и социология. — 2023. — Т. 22. — № 1(146). — С. 14-22. EDN: YOHXIZ

- Корнилова, М. В. Компьютерные и интернет-технологии в жизни пожилых людей: возможности и риски / М. В. Корнилова // Власть. — 2018. — Т. 26. — № 6. — С. 62-69. DOI: 10.31171/ vlast.v26i6.5891; EDN: YBKGXR

- Галкин, К. А. Стратегии использования Интернета старшим поколением / К. А. Галкин, О. А. Парфенова // Народонаселение. — 2023. — Т. 26. — № 2. — С. 91-101. DOI: 10.19181/ population.2023.26.2.8; EDN: XGXNFG

- Воронина, Л.И. Государственная стратегия по поддержке активного долголетия и физической активности пожилых граждан / Л. И. Воронина, Е. В. Зайцева, Т. И. Касьянова // Социально-политические науки. — 2022. — № 4. — С. 195-207. DOI: 10.33693/2223-00922022-12-4-195-207; EDN: IDWFTT