Статистическая оценка влияния рыночных факторов на цены зерновых и зернобобовых культур в Сибирском федеральном округе

Автор: Паршуков Д.В.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 4 (34), 2024 года.

Бесплатный доступ

В 2022-2023 годы усилилась волатильность цен на зерновом рынке Российской Федерации, что привело к существенному снижению рентабельности производства зерна и росту неопределенности в отрасли. Целью исследования является оценка влияния ключевых рыночных факторов, определяющих динамику цен на зерновые и зернобобовые культуры в Сибирском федеральном округе (СФО), и уточнение среднесрочных перспектив роста цен на зерновую продукцию. Методы исследования включают анализ временных рядов, корреляционный и регрессионный анализ. В Сибирском федеральном округе в рассматриваемый период после пиковых значений в 17-18 тыс. руб. за 1 т зерновых и зернобобовых культур цены упали ниже 9 тыс. руб. за 1 т, но с середины 2023 года наметился рост со стабилизацией на уровне 12-13,5 тыс. руб. Наибольшая корреляция наблюдается между ценами с фьючерсами на пшеницу и глобальным индексом продовольственной инфляции ФАО. Влияние фактора запасов зерна следует признать незначительным (корреляция за 2022-2023 г. с ценами составила -0,42). Корреляционная связь с курсом доллара в 2023 г. практически отсутствовала. Однофакторный и многофакторный регрессионный анализ между ценами и рассмотренными рыночными факторами не выявил устойчивых регрессионных связей по Сибирскому федеральному округу. Линейный коэффициент (индекс) корреляции не поднимался выше 0,66 ни в одной из моделей, а нелинейная корреляция практически отсутствует. Наилучшие статистические характеристики имеет модель зависимости цен в СФО от стоимости фьючерсов пшеницы и запасов зерна в Российской Федерации, но она позволяет описать только 43 % дисперсии цен. Преобладают внутренние факторы, определяющие вариативность цен на зерновые и зернобобовые культуры в регионах СФО: экспортные пошлины на зерно; закупочные цены в интервенционные фонды; внутренний спрос на зерно; ожидания производителей зерна; конкуренция на межрегиональных рынках.

Цена, зерновые и зернобобовые культуры, динамика, регрессия, корреляция, запасы зерна, валютный курс

Короткий адрес: https://sciup.org/140307665

IDR: 140307665 | УДК: 332 | DOI: 10.36718/2500-1825-2024-4-16-29

Текст научной статьи Статистическая оценка влияния рыночных факторов на цены зерновых и зернобобовых культур в Сибирском федеральном округе

Введение. В 2022–2023 гг. в Российской Федерации собирались рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. Высокая доля экспорта зерна в структуре распределения (более 40 %) привела к зависимости внутреннего рынка от колебаний мировых цен. На это обстоятельство указывают в своих работах В.А. Рязанов [1], В.П. Оболенский [2], А.И. Алтухов [3]. С середины 2022 года и по настоящее время на мировом рынке зерна фиксируется снижение цен, связанное с избытком предложения. Так, в июне 2022 года фьючерс на пшеницу стоил 1018 долл. за бушель, а среднее значение за 2023 г. составило уже 652 долл. Схожая ситуация с ценами на кукурузу и ячмень. На внутреннем рынке зерна ситуация с ценами аналогичная. Пик стоимости пришелся на май 2022 г., когда средняя цена за 1 т зерновых и зернобобовых составляла

16,3 тыс. руб., а в мае 2024 г. она снизилась до 10,5 тыс. руб. На текущий момент внутренний рынок насыщен зерном, а спрос достаточно стабилен и не растет. В совокупности обозначенные факторы оказывают серьезное давление на рыночные цены, о чем пишут как аналитики [4], так и представители научной среды [5, 6, 7].

Для отечественных производителей зерна ситуация усугубляется фронтальным ростом производственных и сбытовых затрат. За 2022–2023 гг. базисный индекс цен приобретения дизельного топлива составил 149 %, машин и оборудования для обработки почв – 138, машин и оборудования для уборки урожая – 150 %; текущий индекс производственной инфляции (PPI) составляет 119 %. Рост стоимости производства зерна при снижении и стагнации цен приводит к снижению рентабельности производства зерновых и зернобобовых культур. В 2019 г. рентабельность выращивания зерновых составляла 25,2 %, в 2022 г. – 33,5 % (в первом полугодии 72 %), а за 2023 г. сократилась до отрицательных значений (–1,01 %). Рекордный рост урожая увеличивает конкуренцию за элеваторные мощности, использование которых сейчас находится на пределе возможностей, как отмечается в работе Е.Н. Олейниковой, М.А. Яновой, Н.И. Пыжиковой [8].

Одним из основных механизмов регулирования цен на данный момент является зерновой демпфер, предполагающий установление плавающих экспортных пошлин с возвратом производителям части уплаченных в бюджет средств посредством субсидирования. Основной проблемой работы демпферного механизма является то, что упущенная выгода зернопроизводителей не полностью компенсируется размерами господдержки [9, 10]. Кроме того, механизм слабо синхронизирован с другими мерами снижения чувствительности отрасли к ценовым колебаниям, как указывается в работах В.Я. Узуна, Д.С. Тернов-ского [11], М.Г. Прокофьева [12]. Проведенный А.И. Больдясовым и О.С. Кара- щуком анализ влияния демпфера на цены и доходы производителей показал, что механизм позволяет смягчить колебание внутренних цен при изменении мировых цен на зерно, но приводит к потере производителями зерна части доходов [13]. Обобщая выводы исследователей по этой проблеме, можно утверждать, что требуется пересмотр правил перераспределения доходов от экспорта зерна между бюджетом и зернопроизводителями в сторону дополнительного учета интересов представителей бизнеса. В настоящее время зерновой демпфер в большей степени является инструментом наполнения бюджета дополнительными доходами от экспорта зерна. В качестве ориентира для распределения может являться средняя рентабельность производства зерна, которая должна быть, по нашему мнению, не ниже 20–25 % для обеспечения простого воспроизводства в зерновой отрасли, 30–40 % для возникновения предпосылок расширенного воспроизводства с учетом субсидий [14].

Еще одним механизмом регулирования рынка и цен на зерно являются закупочные и товарные интервенции государства. Из проблем применения этого механизма исследователи О.С. Каращук и А.И. Больдясов [15], В.Я. Узун [16], А.И. Алтухов[17] выделяют длинный лаг между изменением цен и проведением закупок, несвоевременность проведения закупок и интервенций, необоснованность закупочных и интервенционных цен, длительность сроков хранения зерна в фондах, несовершенство процедуры проведения закупок и качества закупаемого зерна.

Необходимо учитывать, что производство зерна в разных регионах Российской Федерации имеет свою специфику ввиду разных природно-климатических условий, состояния и возможностей инфраструктуры логистики хранения и сбыта, отличий в себестоимости производства и объемах спроса на зернопро-дукты на внутрирегиональных рынках. Следовательно, оценка влияния рыночных факторов на цены зерновых и зернобобовых культур в отдельных регионах представляет собой актуальную задачу, требующую детального анализа и уточнения механизмов функционирования региональных рынков зерна. В статье рассмотрены основные внешние рыночные факторы, влияющие на ценообразование зерновых и зернобобовых культур для группы регионов Сибирского федерального округа, дана оценка степени их воздействия.

Цель исследования – оценка влияния ключевых рыночных факторов, определяющих динамику цен на зерновые и зернобобовые культуры в Сибирском федеральном округе и уточнение среднесрочных перспектив роста цен на зерновую продукцию. Изучение данной проблемы позволит лучше понять механизмы формирования цен на эти культуры в регионах Сибири, а ее результаты могут быть использованы для разработки стратегий управления рисками и оптимизации производственных процессов в зерновой отрасли регионов.

Материалы и методы исследования . В работе проанализированы ряды динамики цен по Сибирскому федеральному округу за 3 периода: 2018–2019 гг. (допандемийный период), 2020–2021 гг. (пандемия COVID-19), 2022–2023 гг. (начало специальной военной операции и усиление санкционных мер в отношении Российской Федерации, энергетический и продовольственный мировой кризис).

Для оценки силы и степени влияния факторов рынка применялись методы корреляционного и регрессионного анализа. Рассчитаны парные и множественные коэффициенты корреляции, частные коэффициенты регрессии и эластичности между ценами зерновых и зернобобовых культур от производителей и такими факторами, как стоимость фьючерсных контрактов на зерно в мире, курс доллара к рублю, запасы зерна в стране, мировая продовольственная инфляция.

Результаты исследования и их обсуждение . В 2023 году в Сибирском федеральном округе (СФО) валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 14,2 млн т (9,8 % от производства в Российской Федерации). Структура производства зерновых и зернобобовых культур по регионам СФО выглядела следующим образом: Алтайский край – 31,6 %, Омская область – 17,62, Красноярский край – 17,27, Новосибирская область – 16, Кемеровская область – 8,05, Иркутская область – 5,74, Томская область – 2,34, Республика Хакасия – 1,27, республики Алтай и Тыва – менее 1 %.

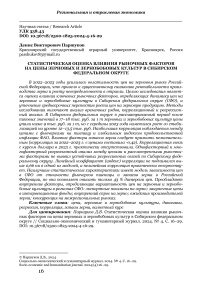

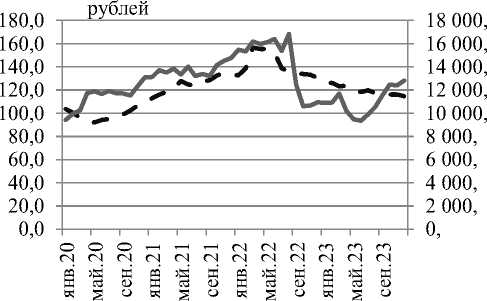

Динамика средних цен за 1 т зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе в период 2018–2023 гг. приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика средних цен за 1 т зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе

С 2018 до середины 2022 г. цены имели положительный тренд с сезонными колебаниями в середине каждого года. Рост цен происходил, как правило, начиная с сентября наблюдаемого года, и длился по май-июнь следующего года. Сезонное снижение цен происходило ежегодно в летний период. С середины 2022 года после достижения пиковых значений за весь рассматриваемый период наблюдалось критическое падение цены. По Российской Федерации стоимость 1 т зафиксировалась на уровне 10– 11,5 тыс. руб. в конце 2023 г., и значение сохранилось в I квартале 2024 года. В Сибирском федеральном округе минимальные значения после II квартала 2022 года опускались ниже 9 тыс. руб. за 1 т, но с середины 2023 года наметился рост цен со стабилизацией на уровне 12– 13,5 тыс. руб. в 2024 году. Отметим, что ситуация с ценами для зернопроизводителей по регионам СФО выглядит благополучнее, чем по Российской Федерации в целом, и указывает на наличие внутренних факторов, стимулирующих их более высокий уровень. Одним из таких факторов является близость к границам КНР и Казахстана, что формирует дополнительный спрос на культуры и обеспечивает более высокую планку цен.

Рассмотрим уравнения тренда по данным рисунка 1 за отдельные периоды времени:

-

а) За 2018–2019 гг. (допандемий-ный период):

ү = 144,84 x t + 6164,2, R2 = 0,85. (1)

Тренд возрастающий и описывает 85 % вариации цен. Стабильный рост цен с незначительными колебаниями, вызванными сезонным фактором и умеренной производственной инфляцией.

-

б) За 2020–2021 гг. (пандемийный период):

Y = 182,55 x t + 10709, R2 = 0,76. (2)

Тренд возрастающий и описывает 76 % вариации цен. Отмечается усиление влияния сезонной и случайной компонент. Тенденции допандемийного периода сохранялись, но темпы роста цен были выше (усиление продовольственной инфляции).

-

в) За 2022–2023 гг. (постпандемий-ный период, усиление санкционного давления на Российскую Федерацию):

Y = -258,13 x t + 15689, R2 = 0,70 . (3)

Тренд убывающий (с отрицательным наклоном) и описывает 70,5 % вариации цен. Тенденции предыдущих периодов не сохранились. Отмечается усиление влияния случайной компоненты и повышение неопределенности действия факторов рынка (спрос, инфляция, предложение). Статистические показатели рядов динамики цен по однолетним и двухлетним периодам наблюдения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Описательная статистика динамики цен за 1 т зерновых и зернобобовых культур по периодам наблюдения в Сибирском федеральном округе, руб.

|

Период |

Статистическая характеристика графика цен в период |

||||

|

Среднее |

Минимум |

Максимум |

Стандартное отклонение |

Вариация, % |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

2018 г. |

7 031 |

5 824 |

7 863 |

630 |

8,96 |

|

2019 г. |

8 919 |

8 079 |

9 504 |

491 |

5,51 |

|

2020 г. |

11 441 |

9 417 |

13 116 |

1045 |

9,13 |

|

2021 г. |

13 744 |

13 132 |

14 767 |

537 |

3,91 |

Окончание табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

2022 г. |

14 369 |

10 616 |

16 835 |

2441 |

16,99 |

|

2023 г. |

11 030 |

9 366 |

12 836 |

1178 |

10,68 |

|

2018-2019 гг. |

7 975 |

5 824 |

9 504 |

1 111,5 |

13,94 |

|

2020-2021 гг. |

12 593 |

9 417 |

14 767 |

1 429,6 |

11,35 |

|

2022-2023 гг. |

12 699 |

9 366 |

16 835 |

2 534,2 |

19,96 |

Увеличение средних цен с 2018 по 2022 г. наблюдалось как по однолетним, так и по двухлетним периодам, что характерно для положительного тренда временного ряда. Диапазон цен заметно варьируется в разные годы, поскольку по-разному проявляли себя различные факторы: погодные условия, урожайность и валовые сборы по Российской Федерации, смещение спроса и предложения на рынке, рыночные шоки. Стандартное отклонение увеличивается с течением времени, особенно заметно в период 2020–2023 гг., что свидетельствует об усилении волатильности цен. Вариация цен была низкой в 2018–2021 гг., но повысилась с течением времени до 20 % в 2022–2023 гг. Цены становятся все более изменчивыми и непредсказуемыми, усиливая ценовую неопределенность в отрасли.

В целом анализ показывает, что цены на зерновые и зернобобовые культуры подвержены колебаниям под действием внешних факторов и имеют раз- нонаправленные тенденции по периодам наблюдения. Это создает дополнительные риски и неопределенность для производителей, переработчиков и потребителей продукции отрасли. Следует отметить, что прогнозы по урожаю на 2024 г. были ниже урожаев 2022–2023 гг. по причине неблагоприятных погодных условий (заморозки в мае 2024 г., засуха на юге России летом, паводки в центральной части страны). Можно предположить, что это будет стимулировать умеренный рост цен в осенне-зимний сезон по траектории 2018–2019 гг. в коридор 14–15 тыс. руб. за 1 т.

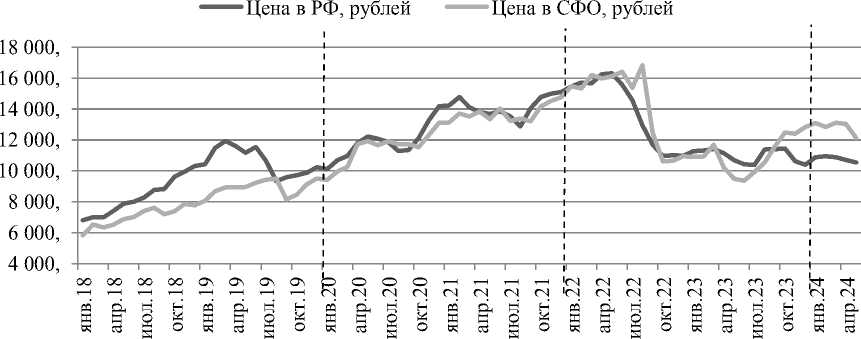

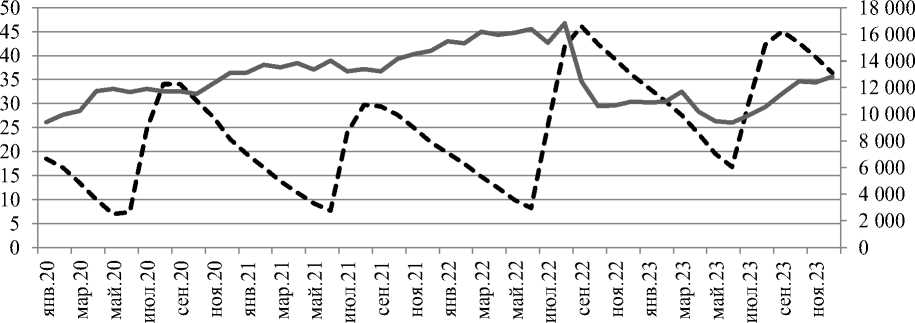

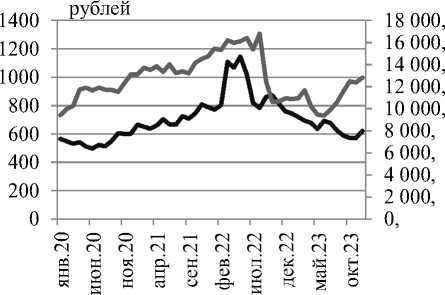

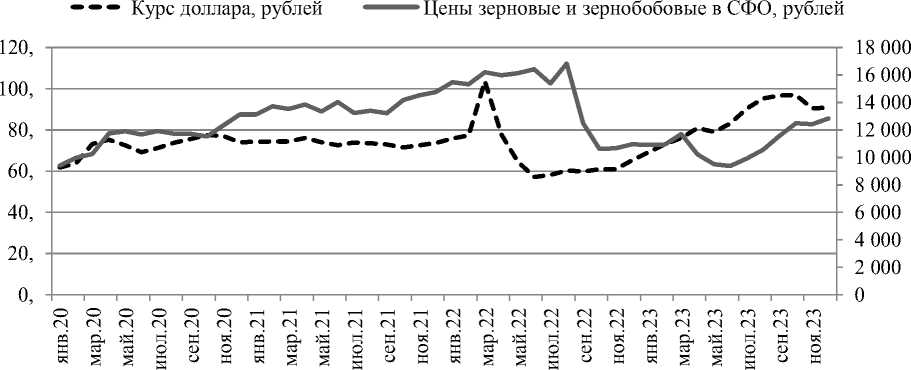

Рассмотрим ретроспективную динамику базовых рыночных факторов, определяющих цены на рынке зерна. На рисунках 2–4 представлены графики внутренних запасов зерна в стране, стоимости мировых фьючерсов на зерно и глобального индекса продовольственной инфляции, курса доллара в сопоставлении с динамикой цен на зерновые и зернобобовые культуры в СФО.

Запасы зерна в РФ, млн. тонн ^^^^^ Цены зерновые и зернобобовые в СФО, рублей

Рис. 2. Динамика запасов зерна в Российской Федерации в сравнении с ценами на зерновые и зернобобовые культуры в СФО

Запасы зерна и их динамика позволяют косвенно оценить влияние предложения на рыночные цены. График запасов имеет возрастающий тренд с явно выраженной сезонной компонентой. Пик запасов приходится на осенний период (уборочная кампания), минимум запасов – на июнь (окончание посевной кампании). Средние объемы запасов зерна в 2023 г. выше средних значений преды- дущих периодов, что указывает на насыщенное предложение, но с учетом прогнозов на урожай 2024 года ожидается возврат к уровням 2020–2021 гг., что, вероятно, приведет к коррекции цены зерна в сторону роста. Динамика глобального продовольственного индекса цен и стоимости фьючерсных контрактов на пшеницу приведена на рисунке 3.

^^^в Стоимость фьючерса на пшеницу, долл.

■■■■■ Цены зерновые и зернобобовые в СФО,

а) Стоимость фьючерсов на пшеницу

Индекс продовольственных цен (ФАО), %

■■■■шм Цены зерновые и зернобобовые в СФО,

б) Индекс продовольственных цен ФАО

Рис. 3. Динамика мировых цен на продовольствие и пшеницу в сравнении с ценами на зерновые и зернобобовые культуры в СФО

Графики стоимости фьючерсов на пшеницу в мире и индекса продовольственных цен практически идентичны. До середины 2023 г. цена на зерновые и зернобобовые в Российской Федерации изменялась синхронно и обратно пропорционально изменениям указанных факторов: рост мировых цен на продовольствие и отдельно на пшеницу приводил к росту внутренних цен с лагом не более 1,5 месяцев. Динамика мировых цен на пшеницу была положительной в наблюдаемом периоде до II квартала 2022 г., далее аномальный рост в течение всего II квартала и затем затяжное падение, которое продолжается по настоящее время. Текущие прогнозы по урожаю в основных мировых зернопроизводящих регионах на 2024 г. благоприятные [18], а следовательно, роста внутренних цен на зерно под влиянием этого фактора минимум до середины 2025 г. не ожидается. Сложившиеся особенности валютного рынка Российской Федерации в 2023–2024 гг. минимизировали влияние курса рубля на внутренние цены зерновых и зернобобовых культур (рис. 4).

Рис. 4. Динамика курса доллара в сравнении с ценами на зерновые и зернобобовые культуры в СФО

По представленным графикам вид- отдельным периодам были рассчитаны но, что динамика факторов рынка и цен коэффициенты корреляции между рыв периоды 2020–2021 и 2022–2023 гг. ночными факторами и ценами на зерно-отличалась. Учитывая эти отличия, по вые и зернобобовые культуры (табл. 2).

Таблица 2

Парные коэффициенты корреляции между ценами на зерновые и зернобобовые и рыночными факторами по СФО за 2020–2023 гг.

|

Показатель |

Фактор рынка |

|||||||

|

Запасы зерна в Российской Федерации |

Стоимость фьючерсов на пшеницу |

Курс доллара |

Глобальный индекс продовольственных цен ФАО |

|||||

|

Значение по периодам |

||||||||

|

2020– 2021 |

2022– 2023 |

2020– 2021 |

2022– 2023 |

2020– 2021 |

2022– 2023 |

2020– 2021 |

2022– 2023 |

|

|

СФО |

0,05 |

–0,43 |

0,81 |

0,65 |

0,51 |

–0,21 |

0,82 |

0,76 |

|

Алтайский край |

0,12 |

–0,4 |

0,57 |

0,6 |

0,66 |

–0,12 |

0,57 |

0,7 |

|

Красноярский край |

0,02 |

– 0,46 |

0,83 |

0,71 |

0,29 |

–0,34 |

0,79 |

0,78 |

|

Иркутская область |

–0,5 |

–0,35 |

0,46 |

0,67 |

0,14 |

–0,36 |

0,51 |

0,78 |

|

Кемеровская область |

0,16 |

–0,5 |

0,89 |

0,64 |

0,37 |

–0,19 |

0,92 |

0,74 |

|

Новосибирская область |

–0,02 |

–0,43 |

0,71 |

0,6 |

0,4 |

–0,14 |

0,76 |

0,68 |

|

Омская область |

–0,09 |

–0,4 |

0,75 |

0,51 |

0,51 |

–0,27 |

0,78 |

0,63 |

В 2020–2021 гг. цена на зерновые и зернобобовые по СФО сильнее всего коррелировала с фьючерсами на пшеницу и индексом продовольственной инфляции (коэффициенты составляли 0,81 и 0,82 соответственно), также наблюдались средний уровень корреляции с курсом доллара (0,51) и отсутствие корреляции с запасами зерна в Российской Федерации. В период 2022–2023 гг. увеличилось влияние фактора запасов (корреляция составила –0,42), но взаимосвязь была слабая. Корреляция с мировыми ценами на продовольствие и стоимостью пшеницы несколько снизилась, но все равно является высокой, а корреляционная связь с курсом доллара в 2023 г. практически отсутствует.

Анализ коэффициентов корреляции по зернопроизводящим регионам СФО между ценами на зерно и запасами зерна в Российской Федерации за 2020–2021 и 2022–2023 гг. показывает, что связь между этими показателями в большинстве случаев отрицательная. Однако коэффициенты корреляции различаются по регионам. В Алтайском крае, Красно- ярском крае и Кемеровской области связь между ценами и запасами зерна слабая или отсутствует. В Иркутской, Новосибирской и Омской областях эта связь более выражена и является отрицательной. Корреляция с продовольственной инфляцией сильная (выше 0,7) для Алтайского и Красноярского краев, Иркутской и Кемеровской областей, средняя (с коэффициентом корреляции в диапазоне 0,6–0,7) –для Новосибирской и Омской областей. Размеры запасов зерна в Российской Федерации и курс доллара слабо коррелируют с ценами на зерновые и зернобобовые по всем рассматриваемым регионам. В то же время мировые цены на пшеницу показывают высокую корреляцию с внутренними ценами от зернопроизводителей в регионах Сибирского федерального округа.

В рамках исследования на данных за 2022–2023 гг. рассмотрены различные варианты линейных регрессионных моделей (однофакторных и многофакторных) зависимости цен от факторов рынка. Результаты моделирования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Линейные модели регрессии зависимости цен от факторов рынка для СФО по данным 2022–2023 гг.

|

Показатель |

Значение по моделям для переменной Y – цена на зерновые и зернобобовые культуры в СФО |

||||||

|

Y(X 1 ) |

Y(X 2 ) |

Y(X 3 ) |

Y(X 1 , X 2 ) |

Y(X 1 , X 3 ) |

Y(X 2 X 3 ) |

Y(X 1 , X 2 , X 3 ) |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Свободный член модели |

15327,4 |

4942,5 |

15513,98 |

5807,5 |

17634 |

3663,1 |

4515,5 |

|

Коэффициенты регрессии для переменных модели: X 1 – запасы зерна в РФ |

–89,84 |

9,98 |

–36,64 |

–13,76 |

–31,07 |

– |

–10,64 |

|

X 2 – стоимость фьючерсов на пшеницу |

– |

– |

– |

9,38 |

– |

10,41 |

9,88 |

|

X 3 – курс доллара |

– |

– |

– |

– |

–87,1 |

12,34 |

10,57 |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Коэффициент корреляции |

0,43 |

0,65 |

0,21 |

0,66 |

0,46 |

0,66 |

0,66 |

|

Коэффициент детерминации |

0,18 |

0,43 |

0,04 |

0,43 |

0,215 |

0,43 |

0,43 |

|

Стандартное отклонение |

2339,68 |

1960,92 |

2535,74 |

2002,13 |

2350 |

2000,01 |

2046,52 |

|

Коэффициент эластичности: X 1 – запасы зерна в РФ |

–0,21 |

0,61 |

–0,22 |

–0,03 |

–0,072 |

– |

–0,02 |

|

X 2 – стоимость фьючерсов на пшеницу |

– |

– |

– |

0,57 |

– |

0,64 |

0,61 |

|

X 3 – курс доллара |

– |

– |

– |

– |

–0,527 |

0,07 |

0,06 |

|

t-критерий Стьюдента коэффициентов регрессии: X 1 – запасы зерна в РФ |

–2,23 |

4,05 |

–0,99 |

–0,32 |

–0,899 |

– |

–0,24 |

|

X 2 – стоимость фьючерсов на пшеницу |

– |

– |

– |

3,01 |

– |

3,79 |

2,77 |

|

X 3 – курс доллара |

– |

– |

– |

– |

–2,149 |

0,39 |

0,31 |

|

Критерий Фишера |

4,98 |

16,41 |

0,97 |

7,92 |

2,874 |

7,96 |

5,09 |

За исключением однофакторной модели Y(X3) (цена/курс доллара) и двухфакторной модели Y(X1, X3) (цена / запасы, курс), все остальные модели являются статистически значимыми в соответствии со значением F-критерия Фишера для α=0,05. Наибольшие коэффициенты корреляции имеют модели YX2, Y(X1,X2), Y(X2,X3), Y(X1,X2,X3), но их значение (0,66) характеризует связь между факторами как среднюю. Процент объясненной дисперсии варьируется от 4 до 43 %, что является невысоким результатом. Существенная часть вариативности цен описывается факторами, не вошедшими в модель. Стандартное отклонение по моделям составляет ±15–20 % от среднего, что указывает на проблемы точности предсказания. Наиболее высокую эластичность имеет связь цен со сто- имостью фьючерсов на пшеницу. Так, в каждой из моделей, где встречаются эти факторы, коэффициент парной эластичности выше 0,6. То есть 1 %-е изменение стоимости фьючерсов в мире приводит к изменению цен на зерновые и зернобобовые культуры в СФО в среднем на 0,6 %. Цена на культуры имеет обратную связь с запасами зерна и курсом доллара: коэффициенты регрессии и парные (частные) коэффициенты корреляции имеют отрицательные значения. Рост значений по этим переменным приводит к снижению цен на культуры и наоборот. К факторам, которые объясняют оставшиеся вне регрессионных моделей 50– 55 % дисперсии цен, по нашему мнению, следует отнести экспортные пошлины на зерно по ценовому демпферу, закупочные цены в интервенционные фонды, внутрирегиональный спрос на зерно, ожидания производителей зерна.

Дополнительно аналогичные расчеты были проведены для среднероссийских цен на зерновые и зернобобовые культуры. Наилучшие статистические характеристики (на данных за 2022– 2023 годы) показала двухфакторная регрессионная модель следующего вида: Y = 8272,8-59,8 x X+7,6 x X2 (4)

, где Y – средняя цена 1 т зерновых и зернобобовых культур, руб.;

-

X 1 – запасы зерна в Российской Федерации, млн т;

Х 2 – стоимость фьючерсов на пшеницу, долл/бушель;

R=0,83, R2 =0,68, F=22,5 (уравнение значимо), t b1 =-2,18 t b2 =3,8.

Значение индекса корреляции между факторами указывает на сильную связь, 68 % дисперсии цены объясняются моделью. Уравнение статистически значимо при α=0,01 (на основании значения критерия Фишера). Параметры модели также статистически значимы при α=0,05 (на основании значений t-критериев Стьюдента). Модель может применяться для среднесрочного прогнозирования цен (в пределах 2024– 2025 гг.) при различных сценариях изменения независимых переменных.

Заключение . Обобщим результаты проведенного исследования в виде основных выводов. Текущий уровень цен на зерновые и зернобобовые культуры в СФО находится в коридоре 12–13 тыс. руб. за 1 т, в Российской Федерации – на уровне 10,5–11,5 тыс. руб., что соответствует ценам начала 2020 года. За 2022– 2023 гг. волатильность цен повысилась, тренд с середины 2022 года отрицательный.

Рекордные урожаи зерна в 2022– 2023 гг. привели к высокому уровню запасов этой продукции, что неблагоприятно сказалось на ценах для производителей. Пиковые значения запасов составляли 45–46 млн т. Давление на внутренние цены оказывала и мировая ценовая конъектура. Стоимость фьючерсов на пшеницу с 1100 долл. за бушель во II квартале 2022 г. опустилась до 580– 600 долл. в III–IY кварталах 2023 г. Мировая продовольственная инфляция также снизилась до уровня 2020 г., что сдерживало внутренние цены на зерно в Российской Федерации.

Наибольшие коэффициенты корреляции цены на зерновые и зернобобовые имеют с мировыми ценами на продовольствие и пшеницу. При этом оценка корреляции по лаговым переменным мировых цен с задержкой в 1–4 месяца показала снижение корреляционной зависимости. То есть изменение мировых цен приводит практически моментально к изменению внутренних цен.

Между регионами СФО корреляционная зависимость переменных имеет отличия, которые вызваны как объемами производства и структурой использования зерна, так и фактором конкуренции между производителями за межрегиональный рынок сбыта внутри федерального округа. Регрессионный анализ между ценами и рассмотренными рыночными факторами не выявил устойчивых регрессионных связей на исходных данных по СФО. Коэффициент (индекс) корреляции не поднимался выше 0,66 ни в одной из моделей. Наилучшие статистические характеристики имеет модель зависимости цен в СФО от стоимости фьючерсов пшеницы и запасов зерна в Российской Федерации, но она позволяет описать только 43 % дисперсии цен.

По данным для Российской Федерации такая же модель (зависимость цены на зерновые и зернобобовые от размера запасов зерна в стране и стоимости фьючерсов на пшеницу в мире) имеет существенно более высокие статистические характеристики: индекс корреляции 0,82 и 68 % объясненной дисперсии цен. Модель пригодна для среднесрочного прогнозирования.

Текущий уровень цен на зерновые и зернобобовые культуры приводит к ухудшению финансового состояния мелких и средних зернопроизводителей в Российской Федерации. На наш взгляд, при регулировании цен требуется ориентироваться, прежде всего, на рентабель- ность производства, а, значит, следует более эффективно прогнозировать себестоимость производства и реализации зерна в отдельном регионе. Полученные результаты указывают на необходимость проведения более глубокого исследования механизмов формирования цен на региональных рынках зерна и их влияния на зерновое производство в отдельных территориях. Представленные данные могут быть использованы для выработки решений в области региональной аграрной политики для оптимизации процессов ценообразования и повыше- ния финансовой устойчивости региональных производителей зерна. Важным направлением продолжения исследования является анализ себестоимости производства зерна в различных регионах и поиск механизмов регулирования ценообразования на рынке зерна для сохранения обоснованного уровня рентабельности производителей. Такой подход позволит получить более полное представление о динамике рынка и разработать рекомендации по его стабилизации и развитию.

Список литературы Статистическая оценка влияния рыночных факторов на цены зерновых и зернобобовых культур в Сибирском федеральном округе

- Рязанов В.А. Влияние мирового рынка на внутренние цены на зерно в России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2022. № 4. С. 50–59.

- Оболенский В.П. Мировые цены: влияние на внешнюю торговлю России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 5. С. 121–132.

- Алтухов А.И. Российский экспорт зерна: плюсы и минусы развития // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2020. № 5. С. 166–174.

- Битва с урожаем: огромный запас зерна в России не дает аграриям зарабатывать // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/prodovolstvennayabezopasnost/506266-bitva-s-urozaem-ogromnyj-zapas-zerna-v-rossii-ne-daetagrariam-zarabatyvat (дата обращения: 06.08.2024).

- Шагайда Н.И., Терновский Д.С. О риске падения внутренних цен на зерно и необходимости подготовки превентивных мер по поддержке цен для производителей зерна // Экономическое развитие России. 2022. Т. 29, № 8. С. 39–45.

- Особенности ценообразования на рынке зерна / Э.Ф. Амирова [и др.] // Аграрная наука. 2023. № 7. С. 163–167.

- Шалаева Л.В. Мировой и российский рынок зерна: оценка тенденций и перспектив // Продовольственная политика и безопасность. 2023. Т. 10, № 2. С. 287–302.

- Олейникова Е.Н., Янова М.А., Пыжикова Н.И. Современное состояние отрасли хранения зерна и развитие системы зерновых элеваторов // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2023. № 1. С. 40–49.

- Алтухов А.И., Семенова Е.И. К вопросу определения экспортных пошлин на российское зерно // Экономика сельского хозяйства России. 2022. № 2. С. 2–7.

- Сериков С.Г. Плавающая экспортная пошлина как инструмент государственного регулирования рынка зерна в России // Вестник университета. 2023. № 8. С. 128–136.

- Узун В.Я., Терновский Д.С. Формирование демпфера колебаний цен на зерно: механизмы и последствия // АПК: экономика, управление. 2023. № 3. С. 27–40.

- Прокопьев М.Г. Регулирование рынка зерна: зерновой демпфер // Проблемы рыночной экономики. 2023. № 2. С. 38–50.

- Больдясов А.И., Каращук О.С. Влияние механизма зернового демпфера на внутренние цены и доходы производителей пшеницы в России // Вестник НГИЭИ. 2024. № 6 (157). С. 67–80.

- Паршуков Д.В., Шапорова З.Е. Эффективность использования субсидий в АПК Красноярского края // Проблемы современной аграрной науки: мат-лы междунар. науч. конф. Красноярск, 2020. С. 284–287.

- Каращук О.С., Больдясов А.И. Анализ эффективности государственных закупочных и товарных интервенций на рынке зерна в России // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2023. № 2. С. 18–30.

- Узун В.Я. Оценка эффективности закупочных и товарных интервенций на рынке зерна в России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2016. № 10. С. 7–17.

- Алтухов А.И. Развитию российского экспорта зерна необходима экспортная политика // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2021. № 5. С. 29–40.

- Виды на урожай пшеницы в мире и России – 2024 // Поле.РФ. URL: https://поле.рф/journal/publication/4344 (дата обращения: 06.08.2024).