Статистические исследования производства ячменя в Ростовской области

Автор: Ерешко Александр Сергеевич, Хронюк Василий Борисович, Репко Наталья Валентиновна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Агрономия, лесное хозяйство и биологические науки

Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изложены результаты статистического анализа динамики посевных площадей и урожайности озимого и ярового ячменя в целом по России, и в том числе в Ростовской области, где эта культура занимает значительные земельные угодья. Дана краткая характеристика лучших сортов озимого и ярового ячменя, допущенных к использованию в Северо-Кавказском регионе.

Озимый и яровой ячмень, посевные площади, динамика урожайности

Короткий адрес: https://sciup.org/140204146

IDR: 140204146 | УДК: 311:633.16(470.61)

Текст научной статьи Статистические исследования производства ячменя в Ростовской области

Ячмень является одной из основных зернофуражных культур России. Универсальность культуры определила особую роль ячменя в сельскохозяйственном и промышленном производстве особенно на юге страны.

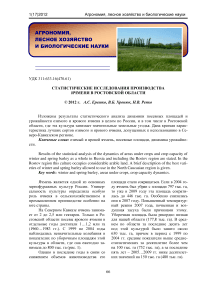

На Северном Кавказе ячмень занимает от 2 до 2,5 млн гектаров. Только в Ростовской области посевы ярового ячменя в отдельные годы достигали 1…1,2 млн га (1960…1983 гг.). С 1999 по 2004 годы наблюдались незначительные колебания в показателях по уборочным площадям этой культуры в области, где она ежегодно занимала до 800 тыс. га (рис. 1).

Однако в последние годы в связи со снижением объемов животноводства его площади стали сокращаться. Если в 2004 году ячмень был убран с площади 797 тыс. га, то уже в 2009 году эта площадь сократилась до 446 тыс. га. Особенно снизились они в 2007 году. Повышенный температурный режим 2007 года, почвенная и воздушная засуха были причинами этому. Уборочная площадь была рекордно низкая для нашей области (177,8 тыс. га). В среднем по области за последние десять лет под этой культурой было занято около 630 тыс. га, причем в период с 1999 по 2004 гг. средние показатели выше среднестатистических за десятилетие более чем на 100 тыс. га (752 тыс. га), а за последние пять лет – 2005…2009 гг. ниже десятилетних значений на 150 тыс. га (480 тыс. га).

Рис. 1. Уборочные площади ячменя в Ростовской области

Годы

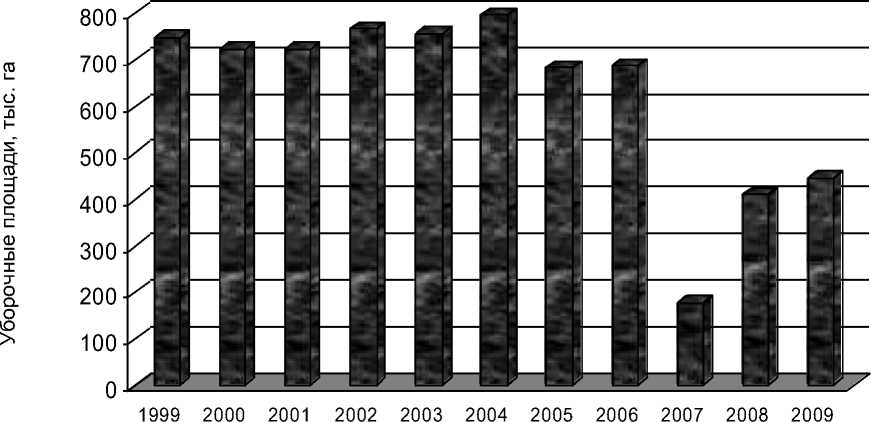

Ячмень возделывается во всех зонах уборочным площадям была южная зона области. В течение пяти лет лидером по (рис. 2).

I ■ ■ ■ ■ I Северо-Западная

К*»ИІ Центральная

ESSSS3 Южная

1= zu Северо-Восточная

I I Приазовская ezzzu Восточная

Рис. 2. Уборочные площади ячменя по зонам Ростовской области

В среднем ячмень там убирают с площади в 112,5 тыс. га. Меньше всего этой культуры высевается в северозападной зоне – около 57 тыс. га, северовосточная, восточная и приазовская зоны под ячмень отводят 85…76 тыс. га.

Высокая продуктивность ячменя в сравнении с другими культурами, определяет его спрос в производстве. По урожай- ности ячмень занимает третье место в РФ после риса и кукурузы, средняя его урожайность составляет 2,6 т/га.

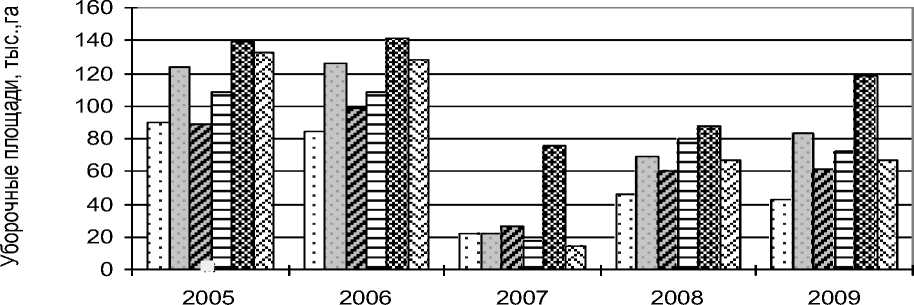

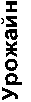

В Ростовской области с 2005 по 2009 годы средняя урожайность составила 2,2 т/га. Из пяти анализируемых лет наибольшую продуктивность сформировал ячмень в 2008 году – 3,6 т/га (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность ячменя в Ростовской области

Урожайность 2009 года была ниже на 33%, а 2006 – на 44%. В условиях 2005 года в Ростовской области продуктивность ячменя, также как и в целом по России, оказалась незначительной, еще ниже была урожайность в 2007 году.

Таким образом, продуктивность ячменя в области сильно варьировала по годам, что объясняется различными погодными условиями в период формирования зерна.

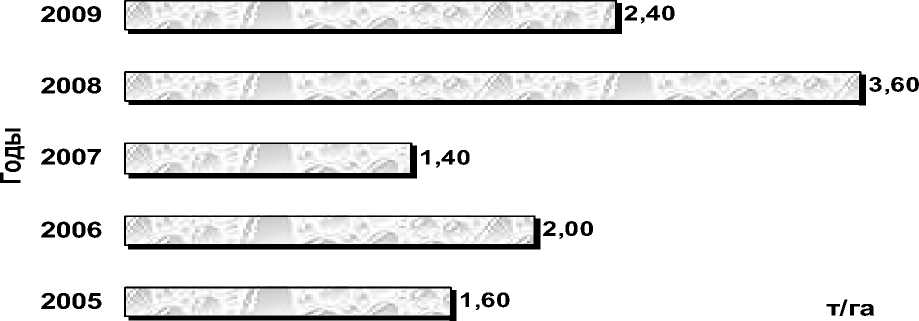

При анализе урожайности культуры в разрезе озимого и ярового сева в условиях области, как и на юге России, подтверждаются преимущества озимого.

Так, средняя урожайность озимого ячменя на 0,7…2,9 т/га выше ярового. Наибольшая разница за последние годы наблюдалась в 2009 году, когда яровой ячмень сформировал 1,8 т/га, что почти на 100% ниже озимого (рис. 4).

л ғ о о

□ Яровой ячмень

□ Озимый ячмень

Рис. 4. Урожайность озимого и ярового ячменя в Ростовской области

Условия вегетации в этом году позволили озимому ячменю, хоть и не в полной мере, набрать необходимую биомассу для создания полноценного урожая и дать в среднем по области с площади 49,4 тыс. га по 3,5 т/га самого раннего корма.

В 2008 году, когда формирование и налив зерна у ярового и озимого ячменя протекали в благоприятных условиях, эта разница была меньшей и составила 0,7 т/га. Метеоусловия 2007 года одинаково жестко повлияли как на озимый, так и на яровой ячмень.

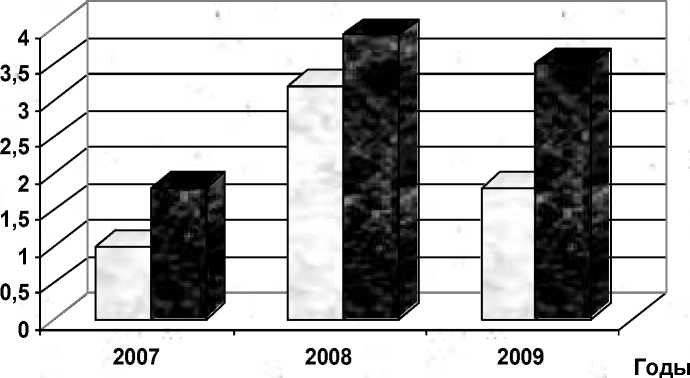

Анализ урожайности по зонам области показал, что она возрастает с северо-запада к югу (рис. 5). Если средние показа- тели в северо-западной, северо-восточной и восточной зонах составляли 1,7 т/га, то в центральной урожайность выше на 41% и соответствует 2,4 т/га. Приазовская и южная зоны являются наиболее благоприятными для возделывания ячменя, где за последние пять лет урожайность его была наивысшей, составив 2,7…3,0 т/га.

Западная Восточная

□ 2005 a 2006 a 2007 □ 2008 □ 2009

Рис. 5. Урожайность ячменя по зонам Ростовской области

Урожайность ячменя в Зерноградском районе (южная зона) в среднем за 2007…2009 годы составила 2,97 т/га, при этом в благоприятном 2008 году она достигла 4,6 т/га. По данным управления сельского хозяйства района наиболее продуктивными являются сорта зерноградской селекции Ратник, Задонский 8, Зерноградец 770, Сокол (см. табл.), общая площадь которых в 2009 году составила 10309 га.

Урожайность лучших сортов ярового ячменя в Зерноградском районе Ростовской области (т/га)

|

Годы Сорта |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

Среднее |

|

Ратник |

1,73 |

3,23 |

2,96 |

2,64 |

|

Сокол |

1,21 |

3,46 |

2,63 |

2,43 |

|

Зерноградец 770 |

1,18 |

3,56 |

2,67 |

2,47 |

|

Приазовский 9 |

1,11 |

3,35 |

2,36 |

2,27 |

|

Задонский 8 |

1,09 |

4,25 |

2,60 |

2,65 |

В настоящее время на полях Дона возделывается более 20 сортов ярового и озимого ячменя. Наиболее популярными из них являются: сорта ярового ячменя Приазовский 9, Зерноградец 770, Одесский 100, Мамлюк и Виконт; озимого ячменя Доб- рыня 3, Федор, Романс, Ларец, Мастер, Полет и другие. Некоторые из них районированы в последние годы и могут представлять большой интерес для хозяйств при проведении очередной сортосмены. Их краткая характеристика приводится ниже.

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ

РАТНИК

Оригинатор: сорт Ратник создан во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2005 года. Зерно предлагается использовать в пивоваренном, продовольственном и комбикормовом производстве.

Апробационные признаки: разновидность nutans. Колос двурядный, пирамидальный, средней длины (6…8 см), средней плотности, ости длинные, расходящиеся, зазубренность хорошо выражена, зерно эллиптической формы, крупное (масса 1000 зерен – 48…55 г). Соломина средней высоты – 79…98 см, прочная, устойчивая к полеганию.

Биологические особенности: сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до хозяйственной спелости – от 81 до 88 дней, созревает на 2…3 дня позднее среднераннего сорта Тан-1 и на 1…2 дня раньше Приазовского 9.

Сорт устойчив к полеганию и основным болезням, распространенным в регионе (мучнистой росе, карликовой ржавчине, пыльной и каменной головне). Засухоустойчивость и жаростойкость у него высокие на протяжении всей вегетации, но особенно во второй её половине. Даже в острозасушливые годы налив зерна проходит с менее выраженным снижением массы 1000 зерен, что в дальнейшем отражается на повышении его урожайности и качестве зерна.

Ратник формирует высокие пивоваренные показатели: белок – 11,5%, крахмал – 61,0%, экстрактивность – 79,8%. За годы конкурсного сортоиспытания урожайность нового сорта в среднем составила 4,47 т/га, пивоваренных сортов Зерноградский 584 и Приазовский 9 – на 0,37…0,22 т/га. В экологическом испытании (Калмыкия) в 2001

году он превысил по урожайности стандарт Зерноградский 244 на 0,32 т/га.

При изучении нового сорта в государственном сортоиспытании на некоторых сортоучастках Ростовской, Саратовской, Волгоградской областей, Ставропольского, Краснодарского краев прибавка к урожайности лучших районированных сортов достигала 0,45…1,50 т/га.

СОКОЛ

Оригинатор: сорт создан во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2005 года. Сорт зернофуражного и продовольственного использования с возможным применением в пивоваренной промышленности.

Апробационные признаки: разновидность – nutans . Колос двурядный, цилиндрической формы, желтой окраски, средней длины (6…8 см), ости длинные, параллельные колосу, зазубренность хорошо выражена. Зерно крупное, выровненное (масса 1000 зерен – 45…52 г и более). Соломина средней высоты (78…88 см), прочная, устойчивая к полеганию.

Биологические особенности: сорт среднеранний, вегетационный период от всходов до хозяйственной спелости 78…85 дней. Засухоустойчивость и жаростойкость высокие в течение всего периода вегетации. Обладает пониженной реакцией на изменение длины дня (фотопериодичность) и повышение температурного фактора. Так, при позднем сроке посева (на 10…12 дней позже оптимального), когда, как правило, повышается температура, часто сопровождающаяся засухой, урожайность нового сорта в сравнении с оптимальным сроком снижается в значительно меньшей степени (на 3%).

При соблюдении технологии выращивания на пиво его зерно соответствует существующему ГОСТу.

Благодаря высокой пластичности сорт Сокол проявляет стабильную и высокую урожайность 4,31…4,79 т/га. Максимальная урожайность (7,8 т/га) зарегистрирована в Ставропольском крае.

В экологическом изучении (Калмыкия) в острозасушливых условиях этого региона в 2001 году он превзошел по урожайности стандарт Зерноградский 244 на 0,51 т/га.

Проявляет устойчивость к мучнистой росе, карликовой ржавчине, пыльной и каменной головне при естественном и искусственном заражении.

КУМИР

Оригинатор: сорт выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Передан на Государственное сортоиспытание с 2006 года.

Апробационные признаки: разновидность – nutans . Колос двурядный, рыхлый, цилиндрической формы, желтой окраски, средней длины (7…8 см), ости длинные, параллельные колосу, зазубренность хорошо выражена. Зерно крупное, масса 1000 зерен – 47…50 г. Соломина средней высоты (60…80 см) прочная, устойчивая к полеганию.

Биологические особенности: относится к группе среднеспелых сортов. Выколашивается на 1…2 дня раньше сорта Виконт. Имеет высокий темп роста и хорошо конкурирует с сорняками. Имеет высокую устойчивость к карликовой ржавчине. Ниже средней степени поражается мучнистой росой и сетчатой пятнистостью. Содержание белка в зерне 12,4…13,8%.

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ

МАСТЕР

Оригинатор: создан во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко. Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2005 года.

Апробационные признаки: разновидность – pallidum. Тип развития – двуручка. Колос шестирядный, цилиндрической формы, рыхлый, 12…14 члеников на 4 см колосового стержня, соломенно-желтой окраски, длиной 5…6 см, ости тонкие, эластичные, зазубренные, слегка расходятся кверху, по длине равны колосу, зерновка крупная, удлиненной формы, соломенножелтой окраски, опушение основной щетинки короткое, антоциановая окраска не- рвов наружной цветковой чешуи очень слабая, опушение брюшной бороздки отсутствует, масса 1000 зерен – 42,0…45,0 г. Соломина прочная, полая. Устойчив к полеганию, высота растений – 85…91 см. Натура зерна у сорта – 693 г/л.

Биологические особенности: сорт созревает в среднем на 3…4 дня раньше стандарта Ростовского 55 и относится к группе раннеспелых сортов, вегетационный период – 270…272 дня. По зимостойкости, высоте растений, содержанию белка в зерне сорт Мастер имеет близкие со стандартом показатели.

Мастер – высокоурожайный сорт. Средняя урожайность – 5,1 т/га, максимальная – 9,1 т/га. При весеннем посеве по урожайности не уступает лучшим сортам ярового ячменя, формируя крупное зерно до 48 граммов.

Сорт засухоустойчив, имеет высокую морозостойкость. В полевых условиях устойчив к карликовой ржавчине, пыльной головне, мучнистой росе. Имеет высокие экономические показатели в производстве.

ПОЛЕТ

Оригинатор: выведен во Всероссийском научно-исследовательском институте зерновых культур им. И.Г. Калиненко. Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2005 года.

Апробационные признаки: разновидность – parallelum . Тип развития – настоящий озимый. Форма куста – прямостоячая. Колос шестирядный, цилиндрической формы, в поперечном сечении прямоугольный, соломенно-желтой окраски, длиной 5…6 см, плотный (17…18 члеников на 4 см колосового стержня). Ости длинные, в два раза длиннее колоса, слегка расходятся кверху, тонкие, эластичные, зазубренные, соломенно-желтые. Зерно полу-удлиненной формы, соломенно-желтой окраски. Цветочная чешуя среднегрубая, переход в ость постепенный, нервация выражена сильно, зубчики на нервах имеются. Щетинка у основания зерна длинноволосистая, длиной более 3…4 см. Лист промежуточной формы. Растения хорошо кустятся, стебель прочный, полый, устойчивый к полеганию, высотой 97…103 см.

Биологические особенности: Полет относится к группе среднеспелых сортов (277…280 дней), созревает на 2…3 дня позже стандарта Ростовский 55. В полевых условиях сорт обладает высокой устойчивостью к местным расам желтой, бурой ржавчины, твердой и пыльной головне, восприимчивость к мучнистой росе на уровне сорта Ростовский 55. Число зерен в колосе - 43,6 шт. Масса 1000 зерен -39^42 г натура зерна - 681,7 г/л. Сорт обладает высокой зерновой продуктивностью: средняя урожайность - 5,2 т/га, максимальная - 7,8 т/га.

Широкое экологическое изучение сорта Полет показало его высокую пластичность. В условиях Краснодарского края Полет превзошел по урожайности сорта Ростовский 55 и Ларец на 1,26…1,80 т/га. В конкурсном сортоиспытании Самарского НИИСХ им. Н.М. Тулайкова сорт сформировал урожайность 3,0 т/га, что на уровне лучшего зимостойкого сорта Ларец.

Хозяйственно-биологической ценностью сорта являются: высокая морозозимо-стойкость, обусловленная более глубоким (на 2,0…2,5 см), чем у других сортов, залеганием узла кущения; засухоустойчивость; технологичность возделывания.

ЖИГУЛИ

Оригинатор: выведен во Всероссийском научно-исследовательском институте зерновых культур им. И.Г. Калиненко. Включен в Государственный реестр селекционных достижений РФ с 2008 года.

Апробационные признаки: разновидность - parallelum . Тип развития -настоящий озимый. Назначение сорта -использование на фураж. Колосья шестирядные, цилиндрической формы, в поперечном сечении прямоугольные, соломенно-желтые, длиной 4^5 см, плотные (16...18 члеников на 4 см колоскового стержня). Ости длинные, в два раза длиннее колоса, слегка прижаты, в период колошения и налива зерна имеют антоциановую окраску, зазубренные, в полную спелость соломенно-желтого цвета. Зерно среднее, полуудлиненной формы, соломенно-желтой окраски.

Биологические особенности: относится к группе среднеспелых сортов. Среднерослый, слабо поражается мучнистой росой и сетчатой пятнистостью. Средняя урожайность сорта Жигули 4,02 т/га, что на 1,21 т/га больше, чем у стандартного сорта Ростовский 55. Масса 1000 зерен у нового сорта - 37,7 г. Новый сорт характеризуется высокой устойчивостью к полеганию. Содержание белка в зерне в среднем 10,2%. Сорт Жигули отличается высокой полевой зимостойкостью. Так, при экологическом испытании в Самарском НИИСХ оценка перезимовки в среднем составила 8 баллов. При этом сорт в условиях Самарской области сформировал урожайность 4,47 т/га, массу 1000 зерен - 37,2 г, натуру зерна -600 г/л.

ФЕДОР

Оригинатор: сорт выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону с 2006 года.

Апробационные признаки: ботаническая разновидность - parallelum, колос плотный шестирядный; ости зазубренные соломенно-желтые. Зерно средних размеров, масса 1000 зерен 33…39 г. Содержание белка в зерне 10…11%. Имеет крупный, в поперечном сечении близкий к цилиндрическому, колос, в котором формируется 45…60 хорошо выровненных зерен с легко обламывающимися остями. Листовая пластинка шире, а её цвет немного светлее, чем у сорта Михайло. Имеет сравнительно высокую (105…110 см), но прочную соломину.

Биологические особенности: сорт относится к группе среднепоздних сортов. Зимостойкость средняя. Высокоустойчив к полеганию. Сорт Федор в средней степени поражается мучнистой росой и снежной плесенью, имеет хорошую устойчивость к карликовой ржавчине, слабо воспримчив к головневым заболеваниям.

РОМАНС

Оригинатор: сорт выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону с 2009 года.

Апробационные признаки: ботаническая разновидность – parallelum . Колос плотный шестирядный, ости зазубренные, длинные, соломенно-желтого цвета. Зерноокруглое, средней крупности. Масса 1000 зерен – 34,3…40,0 г. Форма куста промежуточная. Стебель средней толщины, прочный, устойчивый к полеганию. Высота стебля – 75…100 см.

Биологические особенности: сорт скороспелый, на естественном фоне практически не поражается мучнистой росой и карликовой ржавчиной, ниже средней степени поражается сетчатой пятнистостью. Показывает повышенную устойчивость к головневым патогенам. Сочетает в себе высокую зимоморозостойкость с устойчивостью к полеганию. Максимальная урожайность – 8,19 т/га. Содержание белка в зерне – 10,0…11,2%.

САМСОН

Оригинатор: сорт выведен в Краснодарском НИИСХ им. П.П. Лукьяненко.

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону с 2007 года.

Апробационные признаки: ботаническая разновидность – pallidum . Колос рыхлый шестирядный, полупоникающий, ости зазубренные. Зерно средних размеров. Масса 1000 зерен – 42…45 г.

Биологические особенности: сорт среднепоздний. По высоте соломины превосходит стандарты на 7…10 см, из-за чего на высоком агрофоне полегает сильнее. Предназначен для выращивания на среднем и пониженном фоне минерального питания. Потенциальная продуктивность – более 9,0 т/га. Сорт отличается замедленным развитием с осени, что в сочетании с высокой морозозимостойкостью обеспечивает надежную зимостойкость и устойчивость к снежной плесени. Самсон в средней степени поражается мучнистой росой и листовыми пятнистостями, выше средней – карликовой ржавчиной. Содержание белка в зерне – 9,5…11,25%.