Статистические методы кластеризации больших объемов данных

Автор: Руденко О.В., Баева Д.Н.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 10-2 (85), 2023 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается один из статистических методов кластеризации больших объемов данных - стохастическая блочная модель. Кратко описаны принципы построения модели и сферы её применения. Помимо этого, приведены общие сведения о больших данных и кластерном анализе. Предлагается алгоритм, который выполняет кластеризацию случайного графа с помощью стохастической блочной модели, а также представлены соответствующие результаты его работы.

Машинное обучение, большие данные, кластеризация данных, статистические методы, стохастическая блочная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/170201181

IDR: 170201181 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-10-2-83-88

Текст научной статьи Статистические методы кластеризации больших объемов данных

В предыдущей публикации [1] на основании анализа статистики пожаров обоснован выбор универсальной технологии защиты электроустановок, при которой по сигналу средств пожарной или противо-аварийной автоматики осуществляется отключение электропитания с помощью штатных устройств дифференциального тока. Таким образом технический эффект достигается за счёт усиления роли существующих компонентов. Они выполняют своё назначения и получают дополнительные функции. По сути, реализуется принцип двойного назначения. Устройства дифференциального тока используются, как приборы управления, а средства по- жарной (противоаварийной) автоматики обеспечивают подачу управляющих сигналов на технические средства управления электроустановкой. Необходимая координация достигается оптимальным способом, никакие новые компоненты не требуются, и решение оказывается доступным для потребителей.

Базовые функции компонентов универсальной защиты полностью сохраняются, и её внедрение будет способствовать улучшению наиболее важных целевых показателей, т.е. уменьшению числа пострадавших и погибших при авариях и пожарах, выписка по которым показана в таблице 1.

Таблица 1. Количество погибших при пожарах [2]

|

Год |

Всего в РФ |

В жилом секторе |

|

|

Всего |

В одноэтажных зданиях |

||

|

2022 |

7746 |

6974 |

4606 |

|

2021 |

8471 |

7624 |

5242 |

|

2020 |

8310 |

7358 |

5191 |

|

2019 |

8559 |

7704 |

5582 |

|

2018 |

7909 |

7278 |

5552 |

Судя по этим данным, текущее состояние объектов защиты крайне неудовлетворительное, а лидеры отрицательного рейтинга относятся к жилому сектору, причём наибольше число людей погибает в одноэтажных зданиях. Такая ситуация складывается из-за ряда причин, в том числе из-за того, что малоэтажные строения чаще других выполнены из горючих материалов, не обеспечены никакими средствами предупреждения и предотвращения пожаров. И именно здесь имеет место максимальное число нарушений правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) электрооборудования.

Для исправления ситуации в жилом секторе как минимум следует применять автономные пожарные извещатели, и этого будет вполне достаточно для реализации универсальной защиты, т.к. автономный извещатель может управлять штатным устройством дифференциального тока, например, через релейный выход, радиореле или звуковое реле [3, 4].

Как необходимая часть системы помощи человеку «Умного дома» или «Безопасного производства» универсальная защита наиболее полезна детям и людям старшего поколения, поскольку они из-за отсутствия опыта, самочувствия, невнимательности часто становятся виновниками пожаров и жертвами аварий. С учётом этого возможно улучшение в том числе трёх целевых показателей, приведённых в таблице 2.

Таблица 2. Количество погибших при пожарах [2]

|

Год |

Из-за отправления токсичными продуктами горения |

Из-за НПУиЭ электрооборудования |

Из-за нахождения в состоянии сна |

|

2022 |

2962 |

1988 |

1970 |

|

2021 |

5090 |

2200 |

1823 |

|

2020 |

5223 |

1848 |

1809 |

|

2019 |

5309 |

1953 |

1730 |

|

2018 |

1824 |

Все они в равной мере связаны с отсутствием в системе противопожарной защиты технических средств и технологий, направленных на защиту людей.

С целью проверки эффективности универсального решения проводятся различные испытания [4, 5]. И далее будет рассмотрено одно из них, связанное с моделированием аварийного режимах работы электрощита.

Актуальность предлагаемого исследования можно оценить также на основании анализа статистики пожаров. Для этого в таблице 3 количество пожаров от электрощитов и от их комплектующих показано на фоне общего числа пожаров в жилом секторе и числа пожаров из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Относительно них количество пожаров от электрощитов не велико, но абсолютное число весьма заметно и достигает 8…10 случаев ежедневно.

Таблица 3. Количество пожаров [2]

|

Год |

В жилом секторе |

От электрощитов, электросчётчиков, автоматических выключателей |

|

|

Всего |

Из-за НПУиЭ электрооборудования |

||

|

2022 |

107691 |

43459 |

2828 |

|

2021 |

114378 |

44464 |

3607 |

|

2020 |

114315 |

40026 |

3622 |

|

2019 |

115370 |

38489 |

3409 |

|

2018 |

93383 |

34126 |

2210 |

Кроме того, полезность исследования связана с массовым (повсеместным) применением электрощитов в жилых и общественных зданиях, на производстве и на объектах транспортной инфраструктуры.

Методы исследования

Натурное (физическое) моделирование пожара выполняется так, чтобы источник зажигания, очаг пожара и пожарная нагрузка по характеру, величине, способу размещения и т.п. соответствовали реальным условиям эксплуатации. Подобное положение ГОСТ Р 53309-2009 «Здания и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования» вполне приемлемо для организации испытаний электрощита.

Предварительные исследования

При подготовке программы испытаний были рассмотрены распространённые типовые решения систем электроснабжения и выполнены предварительные эксперименты.

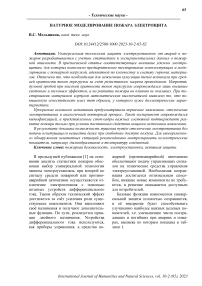

Наиболее часто встречающиеся варианты присоединения представлены на фотографиях (рис. 1).

Рис. 1. Примеры ответвлений для присоединения потребителей:

а – в этажном щите многоквартирного дома;

б – от воздушной линии электропередачи в сельской местности.

Основным недостатком таких конструкций является отсутствие защиты ответвления от перегрузки и короткого замыкания. Например, в квартирном щите (рис. 1а) ответвления для четырёх квартир выполнены медными проводниками сечением 6 мм²

(диаметр D = 2,76 мм). Условный ток плавления такого проводника составляет:

I пл = 80 √ D3 = 366 А

И, если в главном распределительном щите многоквартирного дома автоматический выключатель имеет номинальный ток 500 А, то при перегрузке или коротком замыкании высока вероятность того, что проводник ответвления нагреется до опасной температуры и (или) расплавится. Так проводник становится источником зажига- ния, по сути, превращается в запал (запальный проводник), а его изоляция может воспламениться. Одновременно будет повреждена изоляция других проводников, объединённых с запальным в общий жгут. Это подтвердили предварительные тесты. Результата одного из них показан на фотографии (рис. 2).

Рис. 2. Повреждение изоляции в жгуте при нагреве током 130 А одного из десяти проводников ПУГВ 2,5 после начального нагрева до температуры 404°С за 4 мин без пробоя изоляции и повторного нагрева до температуры 415°С с пробоем изоляции за 1,5 мин. Темпе-

ратура измерена с помощью тепловизора и относится к поверхности.

Кумуляция тепла

Рассматриваемые тесты необходимо было выполнить до моделирования пожара для выбора материала, сечения и тока запального проводника.

Хорошо известно, что опасность зажигания (воспламенения) изоляции зависит от кратности токов перегрузки [6]. Так, при малых значениях этого показателя температура не поднималась выше 415°С, и кумуляция тепла приводила только к повреждению изоляции без воспламенения. При большой кратности токов перегрузки проводник срабатывал как предохранитель, быстро расплавлялся, и кумуляции тепла также было недостаточно для зажигания. Необходимые средние значения соответствовали температуре 550…650°С. Этого достаточно для воспламенения ПВХ изоляции с температурой самовоспламенения большинства модификаций 440…550°С [7], а также для моделирования зажигания как от медных, так и от алюминиевых проводников, имеющих температуру плавления 660°С.

С учётом сказанного предварительно можно рекомендовать ток 200 А (50 Гц) для меди сечением 4 мм2 и 300 А для меди сечением 6 мм2 или 100 А для нихрома также сечением 6 мм2. Окончательно ток должен подбираться с контролем температуры.

Комплектующая аппаратура

Согласно ГОСТ 32395-2020 «Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия» и ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия» комплектующая аппаратура в основном должна выбираться по каталогам различных видов и моделей автоматических выключателей. Поэтому перед моделированием пожара часть предварительных тестов касалась испытания автоматических выключателей и материалов их корпусов. Причём испытания на работоспособность в условиях короткого замыкания должны были выявить последствия неисправностей механизмов расцепления, а испытания раскалённой проволокой проводились для проверки воспламеняемости, распространения пламени, образования капель расплава и горящих капель расплава. Аналогичные испытания пламенем дополнительно должны были проявить диэлектрические характеристики при нагреве.

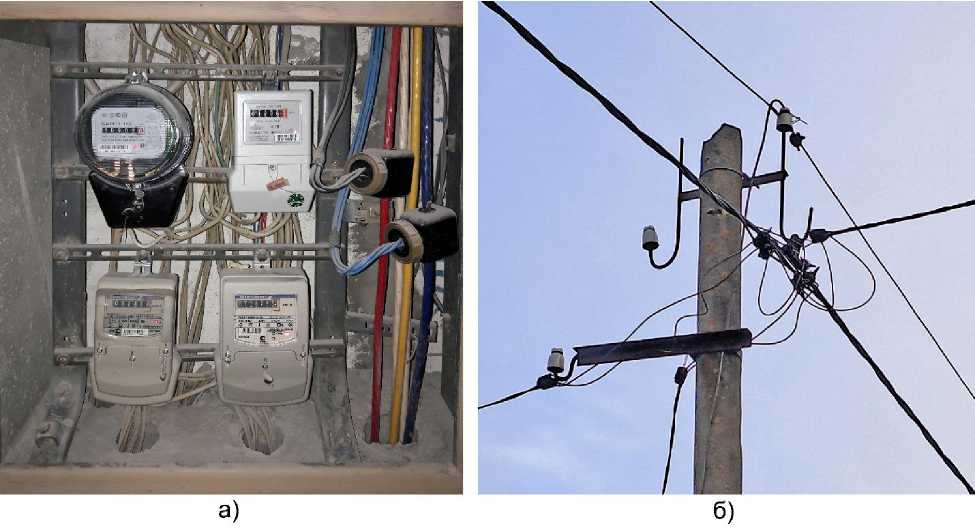

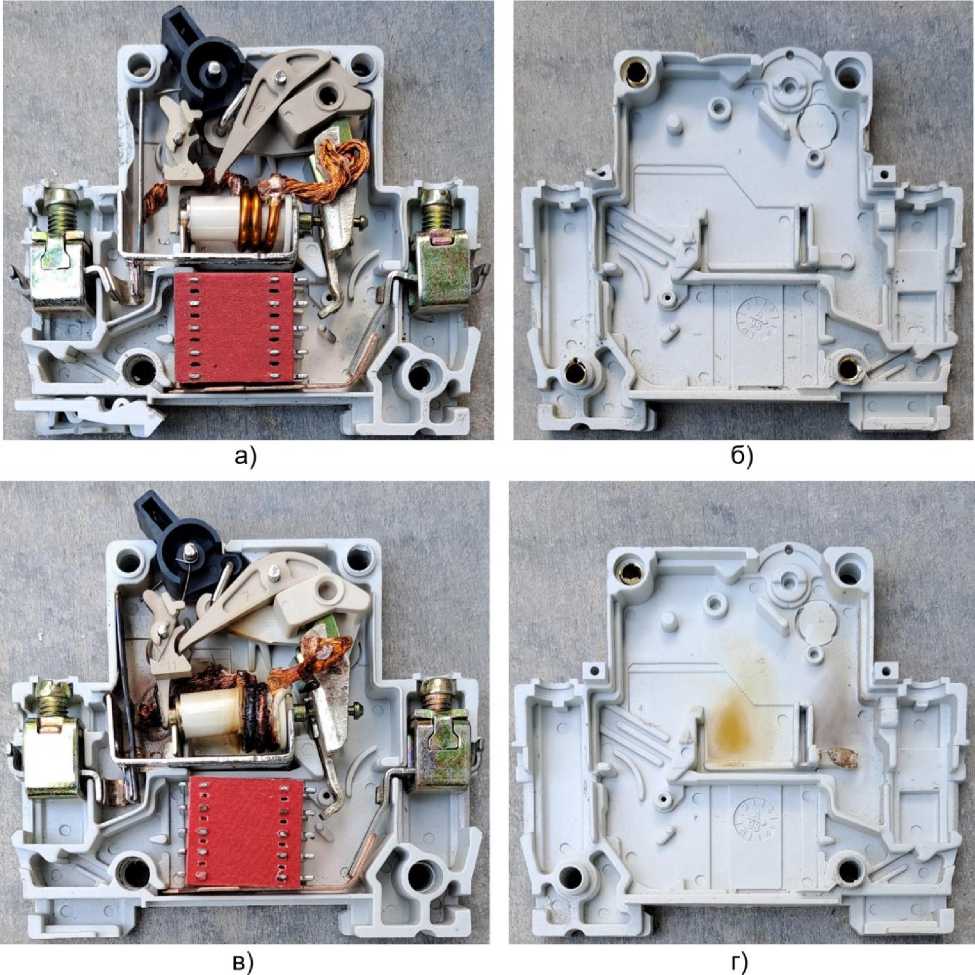

Результаты тестов исправных и неисправных изделий с номинальной наибольшей отключающей способностью 6000 А типа С показаны на фотографиях (рис. 3, 4). Первый образец (рис. 3 а, б) видимых повреждений не имеет. У второго (рис. 3 в,

г) разрушена катушка электромагнитного расцепителя и заметны следы на корпусе. Третий (рис. 4 а, б) повреждён ещё больше, причём корпус прогорел насквозь.

Важно отметит то, что там, где нагрев был умеренным, биметаллическая пласти- на сохранила металлический цвет (рис. 3а) и осталась упругой. У второго и третьего образца произошёл отпуск металла, соответственно изменился цвет (рис. 3в, 4а) и при сгибании возникала остаточная деформация.

Рис. 3. Состояние механизмов (а, в) и корпусов (б, г) после перегрузки автоматических выключателей MG Multi 9 C25 током 125 А, когда разрыв цепи произошёл через 2 сек. (а, б) и через 20 сек. (в, г)

Рис. 4. Состояние механизма (а) и корпуса (б) после перегрузки автоматического выключателя MG Multi 9 C25 током 125 А, когда разрыв цепи произошёл через 47 сек.

Итак, понятно разрушающее действие нагрева при превышении номинального тока и неисправности расцепителей. Указанные признаки повреждений можно использовать при расследовании пожара. Если произошёл отпуск металла, значит источником зажигания могли быть нагретые детали неисправного теплового расцепителя, но также нельзя исключать внешнее тепловое воздействие. Если установлено, что биметаллическая пластина сохранила упругость, значит она и детали её соединений к пожару не причастны. Источник зажигания находился в другом месте.

Помимо нагрева в аварийном режиме нагрев комплектующей аппаратуры также возникает в штатном режиме. Тепловой эффект при работе автоматических выключателей вызывают проводники расцепителей из-за того, что многие изготовители ради экономии и компактности идут на выбор предельно малых сечений, и по ГОСТ IEC 60898-1-2020, ГОСТ IEC 609472-2021 допускаются существенные превышения температур. Нагрев же биметаллических пластин происходит всегда по принципу их действия. И, например, у автоматического выключателя АВВ С16 при номинальном токе 16 А рабочая температура пластины превышает 40°С. К комплектующим электрощитов, вызывающим особо высокий нагрев, относятся контак- торы. Мало того, что они шумные, так предел превышения температуры их катушек по ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 может составлять 85…160°С.

Следует понимать, что нагрев ведёт к ускоренному старению большого числа деталей комплектующей аппаратуры, особенно пластмассовых. Кроме того, подвижность деталей может быть нарушена за счёт тепловой деформации, также из-за пыли, влаги (влажного воздуха), продуктов жизнедеятельности микроорганизмов и насекомых. Все негативные воздействия при повышенной температуре взаимно усиливаются, что критично для частей с размерами деталей, как у механических часов. Нагрев приводит и к изменению характеристик незащищённых электронных компонентов. Воздействия, сопровождающие нагрев, могут приводить к повреждению или замыканию электронных цепей управления.

Получается, что даже исправная аппаратура электрощитов в рабочем режиме участвует в кумуляции тепла, а такой предварительный нагрев в зависимости от нагрузки может оказаться постоянным или переменным и создаёт неблагоприятные начальные условия в случае аварии.

Пробой изоляции

Как известно, замыкания в результате теплового и огневого воздействия на изо- ляционные материалы возникают из-за механического разрушения, снижения сопротивления, карбонизации, металлизации, а также появления токопроводящих продуктов деструкции, пыли, расплавов, жидкостей, в том числе огнетушащих веществ.

Сценарий пробоя для моделирования пожара выбирался на основании измерения сопротивления изоляции при напряжении 500 В во время воздействий раскалённой поволоки и пламени газовой горелки.

В отношении проводников в жгутах соответствующие эксперименты выявили то, что изоляция различных модификаций достаточно долго сохраняет высокое электрическое сопротивление [8]. Например, при существенном повреждении, показанном на рисунке 2, пробой произошёл только после повторного нагрева. Поэтому, если нет механической нагрузки, содействующей соединению проводников, дуговой пробой и короткое замыкание при пожаре как правило возникают только на последней стадии [9].

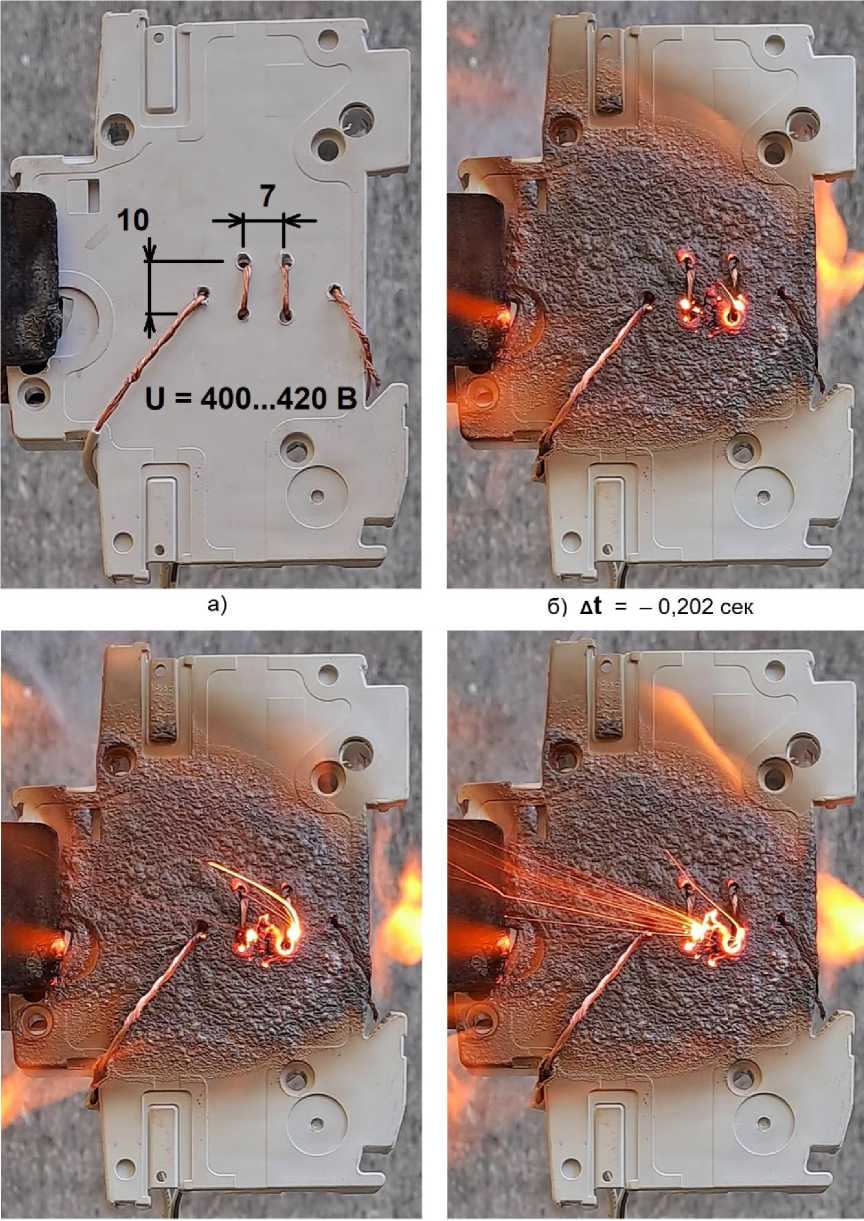

Особый случай в результате тестов выявлен для материала корпусов некоторых автоматических выключателей. Важные кадры видеозаписи одного такого испытания показаны на рисунке 5. При подготовке образец (часть корпуса) снабжали выводами из проводников, между которыми поддерживали межфазное напряжение 400…420 В. Взаимное расположение проводников показано на рис. 5а.

Пламя газовой горелки направляли на поверхность с проводниками и после прогрева наблюдали развитие пробоя (рис. 5 б-г). При этом резкое падение сопротивления длилось доли секунды, и короткое замыкание возникало, несмотря на расстояние между проводниками – 7 мм. Процесс завершался вспышкой дугового пробоя при токе 250…320 А, т.е. проводимость материала корпуса в момент замыкания была сопоставима с проводимостью металлов. Представляет практический интерес то, что именно этот материал не образовывал капель расплава. Многочисленные тесты плавящихся материалов столь существенного падения электрического сопротивления не выявили. Следовательно, повышенную огнестойкость имел тот образец, у которого хуже диэлектрические характеристики.

В реальных условиях из-за этого может произойти первичное замыкание между выводами автоматического выключателя, что вполне вероятно особенно тогда, когда действует межфазное напряжение. Так нагрев любого вывода при ослабленном контакте может стать причиной первичного замыкания незащищённых проводников ответвления (ввода в электрощит).

в) At = -0,069 сек г) At = -0,031 сек

Рис. 5. Стоп-кадры видеозаписи для материала корпуса АВВ S233R С 32 3Р: до испытания (а), в разные моменты времени до короткого замыкания (б, в, г)

Модель электрощита

Адекватная пожарная нагрузка по количеству и составу горючих материалов на единицу объёма электрощита была сфор- мирована с учётом результатов предварительных тестов. Монтаж выполнялся в стальном корпусе с размерами 0,6х0,3х0,15 м (рис. 6).

Рис. 6. Сборка в исходном состоянии (а) и во время дугового пробоя (б)

Чтобы выявить разнообразие повреждений были использованы автоматические выключатели с корпусами из разных материалов (см. табл. 4). Аналогично использованы отличающиеся изолированные медные проводники кабеля NUM-J 3x4,

NUM-J 3x2.5, ПБВВГ3х2,5, а для провоцирования наибольших повреждений они объединялись в жгуты. Четыре проводника были запальными, они проходили по жгутам под рядами, также слева верхней рейки и справа нижней (рис. 6а).

Таблица 4. Особенности материалов комплектующих модели электрощита

|

Трёхфазный, трёхтарифный электросчётчик Меркурий 230 ART-03 CN |

||||||

|

Образует горящие капли расплава |

||||||

|

Автоматические выключатели верхней рейки |

||||||

|

ABB S253 C50 |

ДЭК С20 ЗР |

ДЭК С20 ЗР |

ДЭК С20 ЗР |

|||

|

Не плавится * |

Образует капли расплава |

|||||

|

Автоматические выключатели нижней рейки |

||||||

|

ДЭК С20 ЗР |

ДЭК С25 |

ДЭК С16 |

ДЭК С40 |

MG Multi 9 C 16 2P |

MG Multi 9 C 16 2P |

MG Multi 9 C 16 2P |

|

Образует капли расплава |

Образует горящие капли расплава |

|||||

*

при нагреве существенно снижается электрическое сопротивление материала

Сечение основного запального проводника – 6 мм². Трёхфазное электропитание щита (400/230 В) осуществлялось через три ступени внешней защиты, а электропитание запальных проводников через разделительный трансформатор (с гальванической развязкой).

Дуговой пробой

Фактически также в качестве предварительного теста три раза выполнялось включение питания запальных проводников при высокой кратности токов перегрузки. Это приводило к расплавлению металла и сопровождалось ослепляющими вспышками дугового пробоя с резким звуком и ограниченным дымообразованием (см. рис. 6 б). Как и ожидалось никакого развития у данной аварийной ситуации не было и повреждения оказывались минимальными. Искры при дуговом пробое могут зажечь разве что газ, тополиный пух или бензин, но не изоляцию. После длительного резистивного нагрева бывает одновременно с дугой вспыхивают газообразные продукты пиролиза. Но их горение также быстро и прекращается [9].

Пожар электрощита

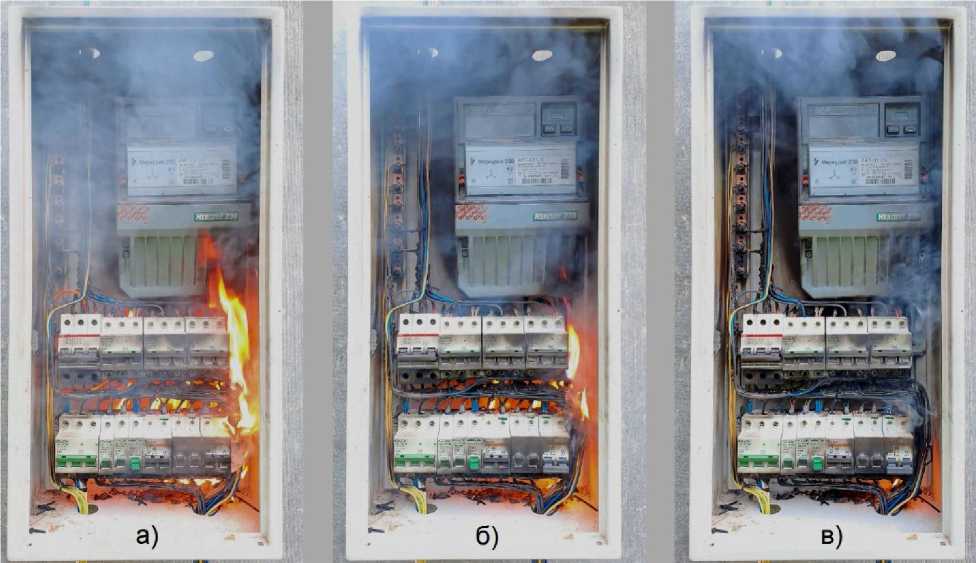

По программе основное испытание состояло из этапов моделирования первичного зажигания, отключения электропитания и аналогичного повторного процесса. Средняя кратность тока перегрузки обеспечивала длительный резистивный нагрев запального проводника и кумуляцию тепла, необходимую для воспламенения изоляции. Распространение пламени в разные моменты времени показано на рисунках 6 и 7.

Интенсивное дымообразование стало общим признаком всех этапов. Оно начиналось с первых секунд нагрева запального проводника и вверху щита задымление было видно невооружённым глазом через 5 сек. Пламя появилось через 15 сек, поэтому сразу можно сказать, что дымовой пожарный извещатель может своевременно предупредить об опасности.

На первом стоп-кадре (рис. 6 а) показана сборка, которая ещё находилась под напряжением. Но через секунду вводной автоматический выключатель отключился. Счётчик погас. При этом никакого замыкания не было. Отключение произошло из-за внешнего теплового воздействия на механизм расцепления.

Поскольку по условию эксперимента запальный проводник стоял до вводного автомата, то его нагрев продолжился. Горение развивалось, пламя по жгутам пошло вверх, а внизу щита появились горящие капли расплава.

Время первичного включения запального проводника составило 2 мин 26 сек. Затем, когда пламенем были охвачены все комплектующие, проверялась возможность прекращения горения без подачи огнетушащего вещества. И стоп-кадры (рис. 6 б, в) подтверждают то, что это происходило даже при свободном доступе воздуха (т.к. щит использовался без дверцы).

На второй минуте после отключения распространение пламени вверх прекратилось. Остался очаг в нижней части щита. Стало понятно, что горят двухполюсные автоматы MG Multi 9. Горение жгутов прекратилось. Капли горящего расплава остались тоже только под горящими автоматами нижнего ряда (рис. 6 в). Тем не менее самозатухание материалов наблюдалось и в этой части, в результате горение полностью прекратилось через 8 мин после начала эксперимента, т.е. через 5 мин 34 сек после отключения запального проводника.

Рис. 6. Стоп-кадры записи пожара электрощита в моменты времени [мин:сек] после начала нагрева запального проводника: а – 01:42 (01:27 после воспламенения), б – 2:52 (через 0:26 после отключения запального проводника), в – 3:52 (через 1:26 после отключения запального проводника).

Инициирование повторного возгорания было выполнено после охлаждения сборки. При этом от предыдущего процесса наблюдались отличия длительности и интенсивности, но сохранились все этапы. Дым вновь заполнил объём щита за 5 сек, а пламя появилось через 20 сек. Через минуту горение охватило комплектующие

(рис. 7 а). Однако распространение пламени сократилось ещё до отключения (рис. 7 б). Электропитание запального по-водника продолжали 1 мин 54 сек. И затем самозатухание было более выраженным (рис. 7 в). Горение полностью прекратилось через через 1 мин 31 сек после отключения запального проводника.

Рис. 7. Стоп-кадры записи повторного зажигания в моменты времени [мин:сек] после начала нагрева запального проводника: а – 1:20 (1:00 после воспламенения), б – 1:31 (1:11 после воспламенения), в – 2:25 (через 0:31 после отключения запального проводника).

Таким образом дважды показано, что для предотвращения развития пожара достаточно отключения электропитания. Применение огнетушащего вещества без отключения электропитания приведёт лишь к прекращению первичного возгорания. Если запас огнетушащего вещества ограничен, без отключения возможно повторное зажигание.

Также можно отметить, что при повторном процессе имело место отключение автоматических выключателей, но вновь только из-за внешнего теплового воздействия на механизмы расцепления. Кроме того для провоцирования дугового пробоя 6 проводников сборки оставались под напряжением независимо от питания других цепей. И повреждение изоляции привело к одному вторичному замыканию. Это случилось через 1 мин 16 сек после начала повторного нагрева, однако никакого заметного усиления горения не вызвало.

Расследование пожара

В отличае от реального пожара моделирование подразумевает то, что источник зажигания заранее известен. Поэтому основное внимание может быть сосредоточено на результатах теплового и огневого воздействия. Внешний вид автоматических выключателей после пожара показан в сборе на верхней рейке (вид снизу, рис. 8 а) и на нижней (вид сзади, рис. 8 б).

Рис. 8. Автоматические выключатели верхней (а) и нижней (б) реек

Можно заметить то, что повреждения корпусов соответствуют установленным пожарно-техническим характеристикам материлов (табл. 4). Так, вводной автоматический выключатель (слева на рис. 8 а) покрылся копотью, но не оплавился. Остальные корпуса оплавлены, причём наиболее существенно те, у которых материал образует горящие капли расплава (справа на рис. 8 б).

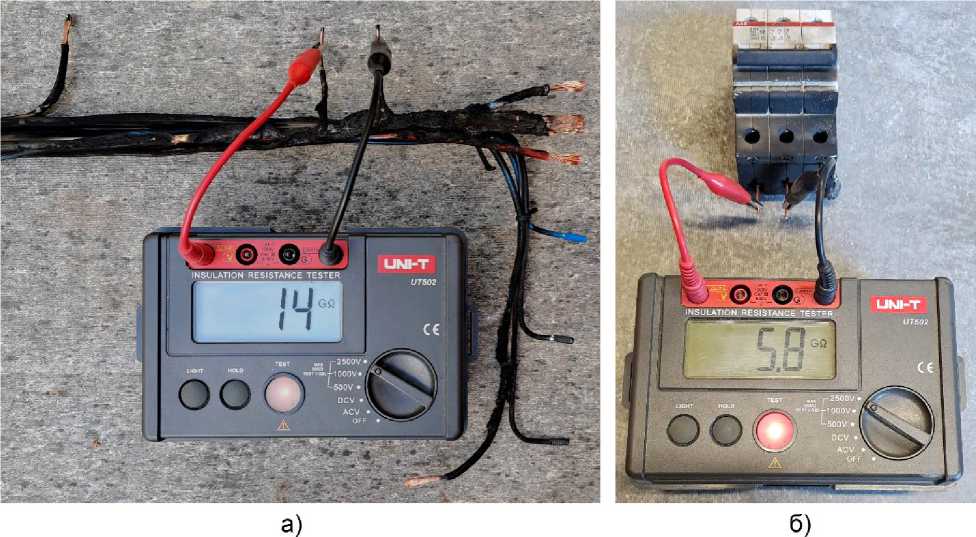

Изоляция проводников в жгутах прочно сварилась между собой, а во многих местах полностью сгорела. Тем не менее остаточного металлического замыкания между проводниками не выявлено. Так, на фотографии рис. 9а зафиксировано показание мегометра 14 ГОм при напряжении 2500 В. Первичные короткие замыкания и вторичное привели к оплавлению металла, но сваривания проводников не случилось. Аналогично не было остаточного замыкания ни у одного автоматического выключателя, в том числе частично обратимым оказалось снижение сопротивления материала корпуса вводного автомата (рис. 9б). Это в очередной раз подтверждает то, что контроль электрических показателей не даёт полного представления о режиме работы электроустановки и об опасности пожара.

Рис. 9. Жгут (а) и автоматический выключатель (б) после пожара

Отсутствие пробоя, тем не менее, не должно вводить в заблуждение относительно безопасности электрооборудования. После пожара индикаторная отвёртка показывала напряжение на потемневшей поверхности изоляции. Такой вынос напряжения относится к сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара, и неслучайно в статистике есть отдельная строка, в которой поражение электрическим током указывается в качестве причины гибели людей при пожарах [2]. Поэтому никакие действия с повреждённым щитом недопустимы без отключения электропитания. То, что изоляция проводников исключила замыкания и частично сохранилась подтверждает только огнестойкость и самозатухание.

Обнаруженные после пожара четыре оплавления проводников по американской методике следовало идентифицировать как тепловое действие дуги. Однако в ходе моделирования было прекрасно вино, что первичные и вторичный дуговые пробои не вызвали воспламенения и не оказали никакого влияния на развитие пожара. Таким образом было бы серьёзной ошибкой назвать дугу источником зажигания.

Корпус счётчика оплавился в основном внизу у выводов, а в центре сзади прогорел насквозь. Но внутри следов воздействия оказалось мало, и следов замыканий не было, электролит из конденсаторов не вытек. Образование горящих капель расплава (табл. 4) и здесь сопровождалось самоза-туханием.

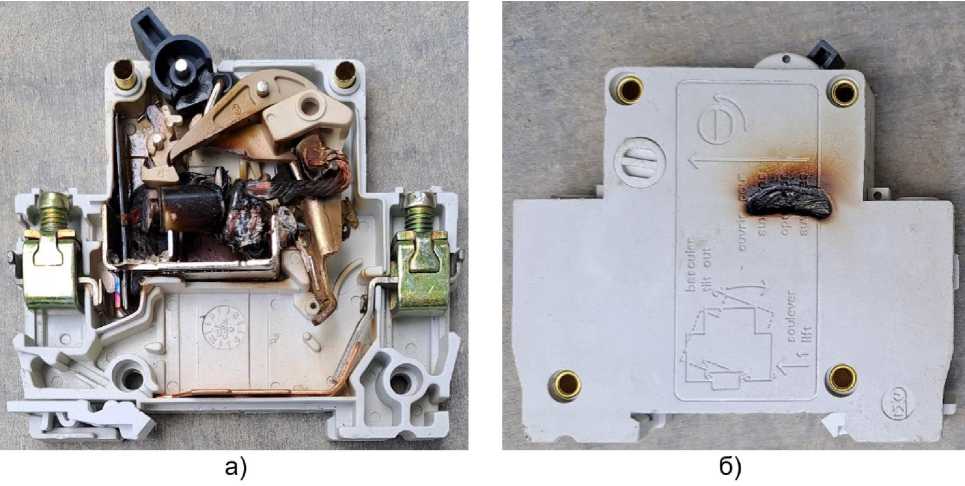

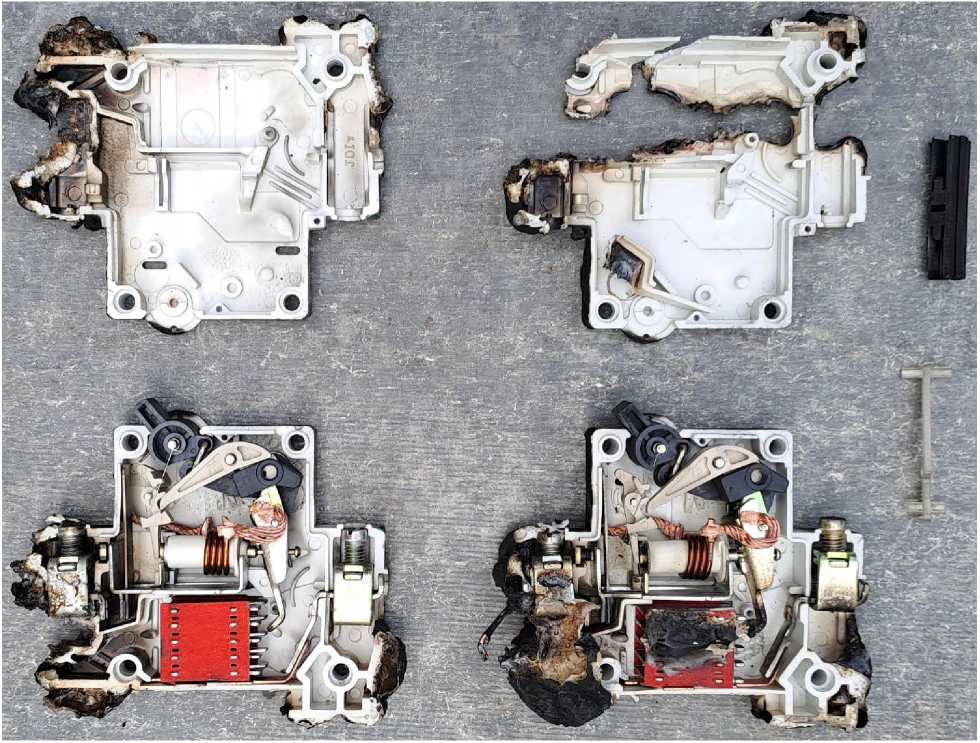

Несмотря на существенные повреждения корпусов механизмы всех расцепителей как минимум включались и выключались вручную. А вводной автоматический выключатель после пожара даже прошёл проверку на работоспособность. Внутри наиболее повреждённых автоматических выключателей нижней рейки почти не было следов воздействия (рис. 10). В том числе не изменился цвет биметаллических пластин, и они сохранили упругие свойства. Т.е. вновь подтвердился признак непричастности к пожару.

Рис. 10. Повреждения автоматического выключателя MG Multi 9 C16 2P

Заключение

Благодаря тому, что выполнено натурное моделирование, появилась возможность сопоставить состояние щита до пожара и после. В реальных условиях такое удаётся очень редко. Иногда страховые компании до оформления полюса делают фотографии, но подробной детализации на них всё равно нет. Дополнительно оценка пожарно-технических характеристик до пожара позволила выявить причины таких повреждений, которые реальный пожар скрывает. В свою очередь видеозапись зафиксировала все моменты процесса, в том числе дымообразование, воспламенение, распространение пламени, развитие горения и самозатухание.

Моделирование подтвердило пожарную опасность ответвлений от проводников большого сечения для присоединения электроустановок потребителей, также уязвимость объединения проводников в жгуты и недостатки контроля электрических показателей.

Эксперимент показал, что обильное и интенсивное дымообразование (наиболее опасный фактор пожара) можно и необходимо контролировать для своевременного обнаружения нештатной ситуации. Дымовой пожарный извещатель для этого достаточно установить в верху корпуса электрощита.

С учётом зарегистрированных этапов следует выделить доминирующее действие резистивного нагрева. Именно он привёл к кумуляции тепла и воспламенению горючих материалов. Наиболее важно то, что после прекращения резистивного нагрева установлено быстрое самозатухание. В тоже время первичные дуговые пробои и вторичное замыкание проявили себя лишь как внешне эффектные события. Поэтому в качестве превентивной меры можно рекомендовать контроль температуры наиболее критичных соединений, например, локально для проводников кабеля на вводе, либо общий с помощью инфракрасных камер.

Совокупность собранной информации доказывает необходимость автоматического отключения электропитания по сигналу пожарной автоматики. Причём ясно то, что отключение наиболее эффективно, если выполняется во внешнем электрощите. Например, в многоквартирном доме (рис. 11) лучший алгоритм действия должен обеспечить отключение в этажном щите при угрозе пожара квартирного щита (рис. 11а) и отключение в распределительном щите при угрозе пожара этажного щита (рис. 11б). Это предотвратит не только развитие опасной ситуации, но одновременно исключит поражение людей электрическим током, в том числе спасателей и пожарных.

Рис. 11. Организация автоматического отключения электропитания в многоквартирном доме по сигналу пожарной автоматики при пожаре в квартире (а) и при пожаре этажного щита (б).

Доступные решения задачи отключения подробно рассмотрены при разработке универсальной защиты [4, 5]. Никакие дополнения нормативных правовых актов для этого не требуются, поскольку координация систем предусмотрена «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральным законом 123-ФЗ от 22.07.2008 ред. от 01.03.2023), где в п. 4 Статьи 83 указано, что автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать подачу сигналов на технические средства управления инженерным оборудованием, к которому относится и система электроснабжения.

Однако соответствующие нормативные документы следует исправить, т.к. они не всегда обеспечивают выполнение требований закона и не учитывают результаты исследований. Например, недостаточно внимания уделено автоматическому дистанционному управлению в ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий». Этот стандарт допускает изготовление вводнораспределительного устройства без прибора дистанционного управления. Для сравнения можно заметить то, что лифт или система вентиляции имеют приборы управления в обязательном порядке, а электропитание при пожаре отключается вручную. Иногда для этого даже нет до- ступа в щитовую, и пожар этажных щитов приходится тушить под напряжением.

Замечание об отсутствии обязательных требований для обеспечения координации со средствами пожарной автоматики касается и свода правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (с изм. 1-5), где огромное внимание уделено автоматическому дистанци- щены возможности автоматизации гораздо более ответственных отключений.

В связи с этим изменения нормативных документов необходимы для технологической координации и для включения в практику проектирования соответствующих решений, что обеспечит автоматизацию первоочередных действий, включая прекращение горения без подачи огнетушащих веществ и защиту людей от пораже- онному управлению освещением, но упу- ния электрическим током при пожаре.

Список литературы Статистические методы кластеризации больших объемов данных

- Что такое "Big Data"? - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://habr.com/ru/companies/productstar/articles/503580/.

- Горбаченко, В.И. Сети и карты Кохонена. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gorbachenko.self-organization.ru/index.html.

- Котов А., Красильников Н. Кластеризация данных. - 2006. - C. 5.

- Райзин, Д.В. Классификация и кластеризация // Мир - 1980. - С. 390.

- Воронцов, K.В. Алгоритмы кластеризации и многомерного шкалирования. Курс лекций. - М.: МГУ, 2007. - С.7.

- Abbe E.Community detection and the stochastic block model //Princeton University - 2016. - C. 4.

- Abbe E.Community detection and the stochastic block model: recent developments. - Princeton University, 2018. - С. 12.