Статистические взаимосвязи вариаций геомагнитного поля, аврорального электроджета и геоиндуцированных токов

Автор: Воробьев А.В., Пилипенко В.А., Сахаров Я.А., Селиванов В.Н.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 1 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

На основе данных за 2015 г. магнитных обсерваторий сети IMAGE и станции по регистрации геоиндуцированных токов (ГИТ) в линии электропередачи исследуются корреляционные взаимосвязи между вариациями геомагнитного поля и ГИТ. Наибольшую корреляцию интенсивность ГИТ имеет с вариабельностью поля | d B/ dt | ( R >0.7), при этом коэффициенты корреляции ГИТ с вариациями производных Х- и Y- компонент близки. Суточный ход как среднего значения вариабельности поля | d B/ dt |, так и интенсивности ГИТ имеет широкий ночной максимум, связанный с электроджетом, и утренний максимум, предположительно обусловленный интенсивными геомагнитными пульсациями типа Рс5-Pi3. Построена регрессионная линейная модель для оценки величины ГИТ по производной по времени геомагнитного поля и AE -индексу. Статистические распределения плотности вероятности значений AE -индекса, производной геомагнитного поля и ГИТ соответствуют логарифмически нормальному закону. На основании построенных распределений оценены вероятности экстремальных значений изучаемых величин.

Геомагнитное поле, геомагнитные вариации, геоиндуцированные токи, авроральный электроджет

Короткий адрес: https://sciup.org/142220320

IDR: 142220320 | УДК: 550.386 | DOI: 10.12737/szf-51201905

Текст научной статьи Статистические взаимосвязи вариаций геомагнитного поля, аврорального электроджета и геоиндуцированных токов

Исследования по проблемам космической погоды стимулируются, с одной стороны, фундаментальным научным интересом к рассмотрению геофизических оболочек Земли как единой динамической системы, с другой — необходимостью обеспечения устойчивой работы технологических систем. Одно из наиболее существенных проявлений космической погоды — возбуждение геоидуцированных токов (ГИТ) в проводящих технологических конструкциях (энергетические системы, трубопроводы, кабельные сети) во время магнитных бурь и суббурь. По мере развития технологий энергетические системы (линии

А.В. Воробье, В.А. Пилипенко, Я.А. Сахаров, В.Н. Селиванов электропередач — ЛЭП, релейные линии, трансформаторные подстанции) становятся все более подверженными возмущениям космической погоды [Сушко, Косых, 2013] . Современные энергетические сети с крайне сложной геометрией оказываются, по существу, гигантской антенной, электромагнитносопряженной с токами ионосферы Земли. В заземленных сетях во время магнитных бурь наблюдались ГИТ до 200–300 А [Pirjola et al., 2003] , в то время как токов с интенсивностью всего несколько ампер достаточно, чтобы вывести некоторые типы трансформаторов из линейного режима [Вахнина, 2012] . Хотя наиболее мощные возмущения геомагнитного поля, приводящие к возбуждению интенсивных ГИТ в проводящих конструкциях, происходят в авроральных широтах, в последнее время обнаружено, что опасные величины ГИТ могут наблюдаться также на средних и низких широтах [Kelly et al., 2017] .

Диагностика и прогнозирование уровней ГИТ при различных типах геомагнитных возмущений, которые могут быть использованы операторами сетей для принятия необходимых мер для снижения риска катастрофических последствий, являются исключительно актуальной задачей. При этом решение такой задачи не сводится просто к «инженерному» применению результатов космической физики для расчета ГИТ в конкретных технологических системах, а требует выяснения физической природы некоторых магнитосферно-ионосферных явлений. Наибольшие возмущения магнитного поля на земной поверхности вызываются протяженным авроральным электроджетом, создающим магнитные возмущения, ориентированные в долготном (С-Ю) направлении и представляющие опасность преимущественно для технологических систем, вытянутых в широтном (В-З) направлении [Boteler et al., 1998] . Однако в быстрые изменения магнитного поля, существенные для возбуждения ГИТ, значимый вклад могут вносить мелкомасштабные ионосферные токовые структуры, создающие почти изотропные возмущения полей и токов [Viljanen, 1997; Белахов-ский и др., 2018] . Природа таких структур и закономерности их появления пока не выяснены.

В геофизической литературе описано немало отдельных событий, в которых прослеживается связь между вариациями геомагнитного поля и ГИТ во время таких проявлений космической погоды, как межпланетные ударные волны [Fiori et al., 2014; Пилипенко и др., 2018] , взрывные начала суббурь [Viljanen et al., 2006] и магнитные бури [Kappenman, 2005] . В то же время статистические исследования связи вариаций геомагнитного поля и ГИТ крайне малочисленны [Viljanen, Tanskanen, 2011] . Исследования эффектов воздействия космической погоды на технологические системы сдерживаются отсутствием баз данных о сбоях в функционировании технологических систем, доступных для научного анализа. Данная работа в значительной степени основана на данных единственной в России системы регистрации ГИТ в ЛЭП, развернутой на Кольском полуострове и в Карелии [Sakharov et al., 2007, 2009] .

В работе приводятся статистические характеристики за 2015 г., описывающие связь между геомаг-

A.V. Vorobev, V.A. Pilipenko, Ya.A. Sakharov, V.N. Selivanov нитными возмущениями, вариабельностью геомагнитного поля, геомагнитными индексами ( AE , РСN ) и ГИТ. В случае замкнутого провода в вакууме величина ГИТ полностью определялась бы законом электромагнитной индукции, т. е. производной геомагнитного поля по времени d B / dt . В реальности даже в простейшем случае ГИТ возникает в пространственно-распределенной системе, образованной ЛЭП, подстанциями с плохо известными характеристиками и подстилающей земной поверхностью с частотно-зависимыми анизотропными геоэлектри-ческими свойствами. Поэтому простая характеристика динамики геомагнитного поля, полностью определяющая величину ГИТ, вряд ли существует. Для практических же приложений важно оценить, какой величины ГИТ можно ожидать при различных геомагнитных возмущениях. Знание таких эмпирических связей необходимо для построения диагностических моделей величины ГИТ на основании общих параметров космической погоды, характеризующих состояние межпланетной среды и магнитосферы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

В системе регистрации воздействия магнитосферных возмущений на ЛЭП на Кольском полуострове и в Карелии измеряемым параметром (с разрешением по времени 1 мин) является протекающий в глухо-заземленной нейтрали трансформатора квазипо-стоянный ток, который связан с ГИТ в ЛЭП. Подробное описание этой сети размещено на сайте [], посвященном изучению воздействия геомагнитных возмущений на европейские энергетические системы. Для исследования выбран пункт «Выходной» (VKH) (географические координаты 68.83° N, 33.08° E), в котором ведется регистрация ГИТ на магистральной линии 330 кВ.

Поскольку в непосредственной близости от ЛЭП магнитометрические наблюдения невозможны, использованы данные магнитных станций сети IMAGE []. Использованы 10-секундные данные магнитных обсерваторий, ближайших к ГИТ-станции: IVA (географические координаты 68.56° N, 27.29° E, удаление 236 км), KEV (69.76° N, 27.01° E, удаление 260 км) и SOD (67.37° N, 26.63° E, удаление 313 км). Станция IVA находится на одной геомагнитной широте с VKH. Все используемые в работе временные ряды были децимированы к шагу дискретизации 1 мин. С целью исключения влияния высокочастотных составляющих при децимации был применен цифровой фильтр c окном с плоской вершиной [Дворкович, Дворкович, 2014].

В качестве глобальных характеристик космической погоды на авроральных и полярных широтах использованы 1-минутные индексы AE [ ] и РСN []. AE-индекс характеризует общепланетарное возмущение геомагнитного поля на авроральных широтах, создаваемое авроральным электроджетом. РСN-индекс, рассчитываемый по данным магнитных наблюдений в северной полярной шапке, характеризует энергию, переносимую из солнечного ветра в магнитосферу [Stauning, 2018].

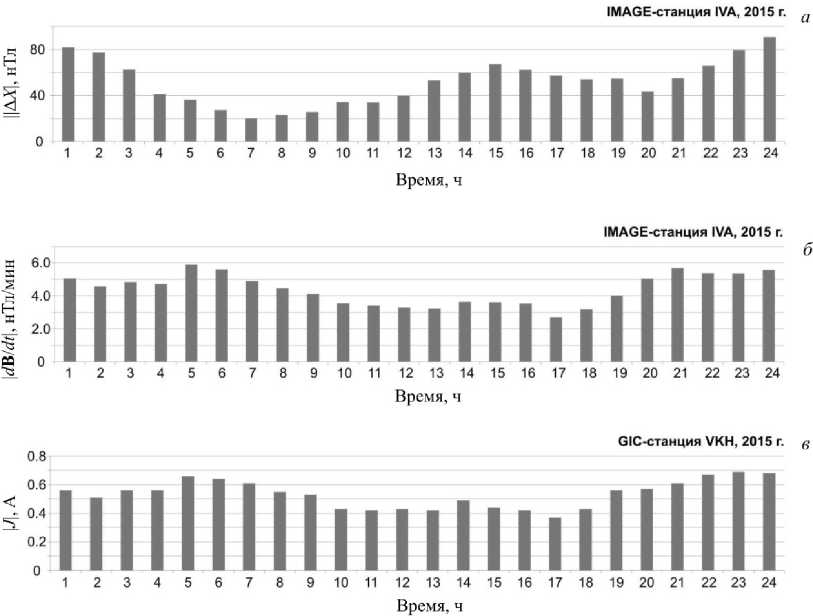

Рис. 1 . Суточный ход средних величин: a — магнитного возмущения | А Х |; б — вариабельности геомагнитного поля | d B / dt |; в — интенсивности ГИТ | J | (на станции IVA за 2015 г.)

На начальном этапе были проведены унификация и анализ полноты и взаимного соответствия временных рядов данных наблюдений магнитных и ГИТ-станций, а также AE - и PCN -индексов. Анализ полноты временных рядов показал, что за 2015 г. станцией VKH пропущено 1.625 % значений, IVA — 4.9 %; SOD — 0.13 %, KEV — 0.01 %, 8.5 % пропущенных значений имеется во временных рядах AE -индекса и 4.6 % — PCN -индекса. Для перекрестного анализа подходит ~93.3 % общего объема данных, что составляет 490 385 значений.

Для непрерывных участков данных рассчитаны возмущения горизонтальной компоненты геомагнитного поля АB ={ АX, АY} (Х — С-Ю- и Y — В-З-компоненты поля) и первых производных по времени dB/dt={dX/dt, dY/dt}, нТл/мин. При горизонтальной однородности геоэлектрических свойств подстилающей среды ориентация вектора dB/dt соответствует ориентации возбуждаемого теллурического поля Е. Значения АВ рассчитывались относительно уровня В0, в качестве которого бралось среднее значение B(t) за сутки на данной магнитной станции. На авроральных широтах магнитное возмущение может создаваться как западным, так и восточным электроджетом, что проявляется в уменьшении или увеличении Х-компоненты соответственно (АХ<0 или АX>0). Чтобы избежать трудностей с изменением знака магнитного возмущения, в дальнейшем используются абсолютные значения компонент |АХ|, |АY|. В качестве единой характеристики вариабельности поля во времени используются абсолютные значения как производных гори- зонтальных компонент |dX/dt| и |dY/dt|, так и полной производной |dB / dt\ = (dX / dt)2 +(dY / dt)2.

СУТОЧНЫЙ ХОД ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ И ГИТ

Нами построены гистограммы средних значений за 2015 г. различных характеристик геомагнитной возмущенности и ГИТ для 1-часовых интервалов местного времени (LT). Суточный ход глобального индекса AE не имеет выраженных максимумов и минимумов (не показан). Расчет суточного хода магнитного возмущения | А Х | на станции IVA (рис. 1, а ) показал наличие полуночного (LT~24) и послеполуденного (LT~15) максимумов. Эти максимумы вызваны интенсификацией западного и восточного элек-троджетов над станцией во время суббуревых активизаций.

Суточный ход среднего значения вариабельности геомагнитного поля | d B / dt | на станции IVA (рис. 1, б ) имеет несколько иной характер с широкими ночным (LT~21–01) и утренним (LT~5–6) максимумами. Ночной максимум, очевидно, связан с электродже-том. Повышенная вариабельность поля в утренние часы, предположительно, обусловлена интенсивными геомагнитными пульсациями диапазона Рс5–Pi3, которые наблюдаются наиболее часто именно в ранние утренние часы [Клейменова, Козырева, 2004; Pahud et al., 2009] . Появление больших значений производной по времени геомаг-

А.В. Воробье, В.А. Пилипенко, Я.А. Сахаров, В.Н. Селиванов нитного поля при появлении Pi3-пульсаций отмечалось Яговой и др. [2018] . Суточный ход средней интенсивности ГИТ на станции VKH повторяет ход вариабельности геомагнитного поля | d B / dt | (рис. 1, в ).

Проведенный в [Viljanen, Tanskanen, 2011] расчет суточного хода d B / dt за многолетний период на высокоширотных станциях сети IMAGE также показал наличие утреннего и полуночного максимумов, относительные величины которых варьировали в зависимости от сезона. Восстановление аврорального электроджета вдоль меридиана ~22° Е по данным сети IMAGE дало следующие закономерности суточного хода: восточный электроджет преобладает в послеполуденные часы (13–21 MLT), в остальные часы преобладает западный электроджет с максимумом в ~01:30 MLT. Наши результаты подтверждают, что утренний максимум в суточном ходе | d B / dt | не имеет соответствия в распределении интенсивности геомагнитных возмущений | ∆ X |, создаваемых электроджетом, а в области максимального восточного электроджета не наблюдается увеличения уровня вариаций | d B / dt |.

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ГИТ, ВАРИАБЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛЯ И ГЕОМАГНИТНЫМИ ИНДЕКСАМИ

Знание статистических связей необходимо в качестве первого шага для построения диагностических моделей величины ГИТ на основании общих характеристик космической погоды [Weigel et al., 2003] . Выясним, насколько геомагнитные индексы, характеризующие суббуревую активность ( AE , РСN и др.), достаточны для предсказания величины ГИТ. Для этого проведен расчет корреляционных связей между абсолютной величиной ГИТ | J |, регистрируемого станцией VKH, и основными геомагнитными индексами за 2015 г. Кросскорреляцион-ная функция R ( τ ) изучаемых временных рядов имеет максимальное значение при τ =0. Следует иметь в виду, что значения коэффициентов корреляции за конкретный интервал времени могут отличаться от среднегодовых значений и варьировать в диапазоне 0.2–0.95.

Максимальная корреляция наблюдается между | J | и глобальными индексами AE ( R =0.56) и AL ( R =0.55). Корреляция с индексом AU ниже: R =0.44. Таким образом, при моделировании и прогнозе вариаций ГИТ первостепенное внимание мы будем уделять поведению AE -индекса. Хотя считается, что PCN -индекс хорошо характеризует суббуревую активность, корреляция ГИТ с AE -индексом оказывается выше, чем с PCN -индексом ( R =0.44) .

Выясним, насколько величины локальной геомагнитной возмущенности и вариабельности поля достаточны для предсказания величины ГИТ. В табл. 1 представлен результат расчета коэффициента корреляции Пирсона R между абсолютной величиной ГИТ | J |, регистрируемого станцией VKH, возмущениями геомагнитного поля |Δ X |, |Δ Y | и скоростью

A.V. Vorobev, V.A. Pilipenko, Ya.A. Sakharov, V.N. Selivanov изменения компонент поля | dX / dt |, | dY / dt | на станциях IVA, KEV и SOD за 2015 г.

Корреляция | J | со скоростью изменения горизонтальных компонент магнитного поля |d X/dt | и | dY/dt | оказывается выше, чем с магнитудой возмущения поля |Δ X |, |Δ Y | в среднем на 31.5 %. Другими словами, корреляционная связь величины ГИТ с производной поля по времени более сильная, чем с возмущением поля.

Коэффициенты корреляции | J | с вариациями производных Х- и Y- компонент оказались близки. Этот результат подтверждает, что производная поля d B /dt флуктуирует не только по величине, но и по направлению, что может быть вызвано присутствием быстроменяющихся локальных вихревых структур, наложенных на магнитное поле аврорального электроджета [Viljanen, 1997] .

Вклад быстрых вариаций геомагнитного поля может быть различным для периодов магнитных бурь и небуревых интервалов. Для проверки этого предположения для магнитной бури 17–18 марта 2015 г. («буря Святого Патрика») с 06 UT 17.03.2015 по 06 UT 18.03.2015 рассчитаны коэффициенты корреляции между ГИТ и вариабельностью геомагнитного поля на разных магнитных станциях (табл. 1, нижняя строка). Во время бури корреляционные связи между ГИТ и вариабельностью геомагнитного поля оказались практически теми же, что и в среднем за год (табл. 1, верхняя строка). При этом корреляция | J | с | dY / dt | даже несколько выше, чем корреляция с | dX / dt |. Таким образом, вклад вариабельности Y -компоненты в интенсивность | J | соизмерим с вкладом вариабельности Х -компоненты как для периода магнитной бури, так и во время небуревых интервалов.

Возникает вопрос, насколько хорошо геомагнитные индексы AE , РСN , характеризующие суббуревую активность, характеризуют вариабельность геомагнитного поля, т. е. d B / dt . Для ответа на него проведен расчет корреляционных связей между этими индексами и | dX / dt |, | dY / dt | по данным за 2015 г. (табл. 2, верхняя строка).

AE- индекс хорошо коррелирует с |Δ X |, что естественно, поскольку этот индекс рассчитывается по данным о магнитных возмущениях на авроральных станциях. Вариабельность поля также зависит от суббуревой активности, характеризуемой AE -индексом. Однако коэффициенту корреляции между вариабельностью поля и AE -индексом R~ 0.6 соответствует коэффициент детерминации D=R 2~0.36, т. е. вариабельность поля | d B /dt | только на ~40 % определяется интенсивностью электроджета ( AE -индексом).

Чтобы проверить, насколько меняется связь между индексами AE и PCN и вариабельностью поля во время магнитных бурь, рассчитаны коэффициенты корреляции между ними для периода магнитной бури 17–18 марта 2015 г. (табл. 2, вторая и третья строки). Непосредственно для периода бури обнаруживается более высокая корреляция между AE -индексом и производной поля | dX/dt |: R ~0.8, чем в среднем за год: R ~0.6. Анализ корреляции между временными рядами PCN и | dХ / dt | показывает аналогичную картину (табл. 2, нижняя строка).

Таблица 1

Коэффициенты корреляции R между | J | и геомагнитными вариациями на ближайших к пункту VKH магнитных станциях

|

IVA |

SOD |

KEV |

||||||||||

|

|Δ X | |

| dX / dt | |

|Δ Y | |

| dY / dt | |

|Δ X | |

| dX / dt | |

|Δ Y | |

| dY / dt | |

|Δ X | |

| dX / dt | |

|Δ Y | |

| dY/dt | |

|

|

2015 |

0.493 |

0.696 |

0.442 |

0.672 |

0.488 |

0.679 |

0.430 |

0.627 |

0.478 |

0.679 |

0.427 |

0.677 |

|

Буря |

0.623 |

0.713 |

0.617 |

0.699 |

0.547 |

0.644 |

||||||

Таблица 2

Коэффициенты корреляции R AE - и PCN- индексов с вариациями и вариабельностью X - и Y -компонент поля

|

IVA |

SOD |

KEV |

||||||||||

|

|Δ X | |

| dX/dt | |

|Δ Y | |

| dY/dt | |

|Δ X | |

| dX/dt | |

|Δ Y | |

| dY / dt | |

|Δ X | |

| dX / dt | |

|Δ Y | |

| dY/dt | |

|

|

2015 |

0.643 |

0.585 |

0.504 |

0.582 |

0.643 |

0.614 |

0.493 |

0.576 |

0.631 |

0.549 |

0.513 |

0.572 |

|

AE- буря |

0.846 |

0.585 |

0.768 |

0.751 |

0.803 |

0.264 |

||||||

|

PCN -буря |

0.911 |

0.641 |

0.872 |

0.821 |

0.799 |

0.309 |

||||||

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ГИТ

Для прикладных оценок важно знать, какой величины ГИТ можно ожидать при текущем состоянии электроджета, характеризуемом AE -индексом, и уровне вариабельности геомагнитного поля. Для ответа на этот вопрос была синтезирована линейная регрессионная модель, которая в общем случае имеет вид

N

I J = w o + E ( w' C ) ±A , (1)

= 1

где С i — управляющие параметры ( i= 1 , N ); w — весовые коэффициенты модели; A — средняя ошибка моделирования. Модель вида (1) позволяет по значениям N управляющих параметров C i оценить статистически величину ГИТ | J |. Если строить модель по всем зарегистрированным значениям, то она будет определяться малыми возмущениями ГИТ, которые не очень интересны. Поэтому для построения регрессионной модели стоит отбирать значения большие определенного порога, что приведет к росту коэффициентов w .

Линейные регрессионные модели были построены для AE -индекса и вариабельности магнитного поля | d B / dt | на станции IVA за два месяца (с 1 марта по 30 апреля 2015 г.) — самый большой интервал, на котором отсутствуют пропуски по всем анализируемым параметрам.

| J | = w 0 + w 1 | d B / dt\ ± A 1 ;

| J = w 0 + w 2 H^ l ±A 2 . (2)

Весовые коэффициенты w 1, w 2 в выражениях (2) рассчитывались методом градиентного спуска.

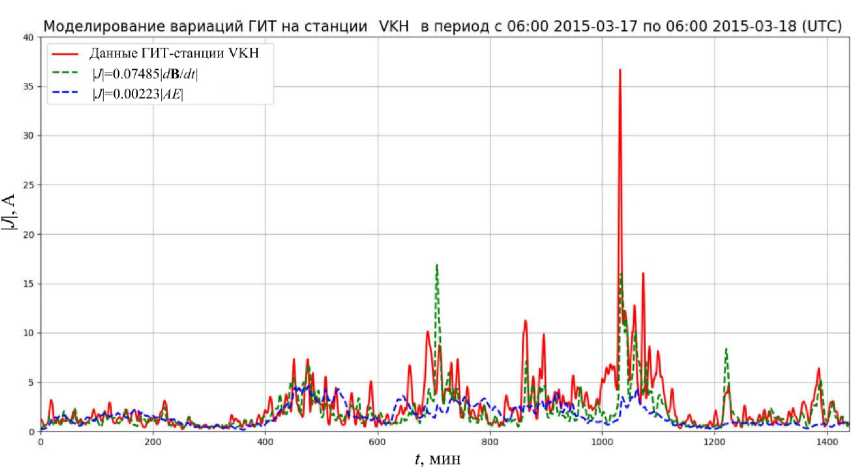

Расчет за 2015 г. по редуцированной модели (с исключением из выборки |dB/dt|<1 нТл/мин) для станции IVA дает следующие значения коэффициентов: w0=0, w1=0.074 A·мин/нТл и w2=0.0022 A/нТл. На рис. 2 приведено сопоставление моделированных значений ГИТ с фактически наблюдаемыми для периода сложной магнитной бури 17 марта 2015 г. с серией суббуревых активизаций. Сопоставление предсказаний моделей (2) с измеренными значениями показывает, что модель на основе AE-индекса хорошо предсказывает моменты появления ГИТ, но не их величину. Модель на основе |dB/dt| хорошо предсказывает моменты усиления ГИТ и их величину, но недооценивает экстремальные значения. В рассматриваемом временном интервале модели (2) дают средние ошибки A 1=±0.91 A и A2=±1.78 A. Таким образом, для оценки вариаций ГИТ наиболее предпочтительна регрессионная модель с использованием параметра |dB/dt|. В принципе, оценивать возможный уровень вариаций ГИТ в ЛЭП можно и по текущим значениям AE-индекса, однако это целесообразно для более узкого диапазона значений, при этом среднеквадратическая ошибка увеличится на ~50 %.

В целом статистическая модель хорошо работает (малые A 1 ) для промежуточных значений | d B / dt |, вероятность появления которых составляет не менее ~1 % (что статистически соответствует | d B / dt |<40 нТл/мин и | J |<3 A) и для промежуточных значений AE -индекса, вероятность появления которых составляет не менее ~24 % (что статистически соответствует AE <300 нТл и уровню | J |<0.7 A). Для больших значений ГИТ (| J |>20 A) регрессионная модель на основе данных о вариабельности поля имеет вид (2) при A 1 =±2.3 A, w 0 =11.677 A, w 1 =0.11 A·мин/нТл.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАЦИЙ ГИТ И ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Вид функции вероятности F ( x ) амплитуды возмущения x определяется физическими механизмами изучаемого процесса. Так, при случайных независимых воздействиях формируется нормальное (гауссово) распределение; в замкнутой системе энергия ее компонент распределяется по экспоненциальному закону Больцмана—Лапласа; самоподобное распределение (типа Парето) по степенному закону часто приписывается самоорганизованной критичности; случайный мультипликативный выбор из нескольких параметров приводит к логнормальному распреде-

Рис. 2 . Результат моделирования ГИТ для периода бури с 00:00 по 24:00 UT 17 марта 2015 г.

нию и т. п. Важное значение имеет наличие тяжелых хвостов распределения [Писаренко, Родкин, 2007] . При таких степенных распределениях дисперсия изучаемой величины определяется преимущественно редкими интенсивными отклонениями, а не частыми небольшими отклонениями. Не зная в полной мере характер распределения, а опираясь только на средние значения, можно прийти к ложным заключениям о свойствах системы.

Из обычно встречающихся в геофизических исследованиях распределений [Chisham, Freeman, 2010] для рассматриваемых величин наиболее близкими оказались логнормальное распределение (σ — параметр формы)

1 1 f ln( x) 12

F(x) =----,exP -оII gxV2п ^ 2 к о 7 ^

и обобщенное степенное распределение Парето (параметр формы с >0)

F (x) = (1 + cx) 1C.(4)

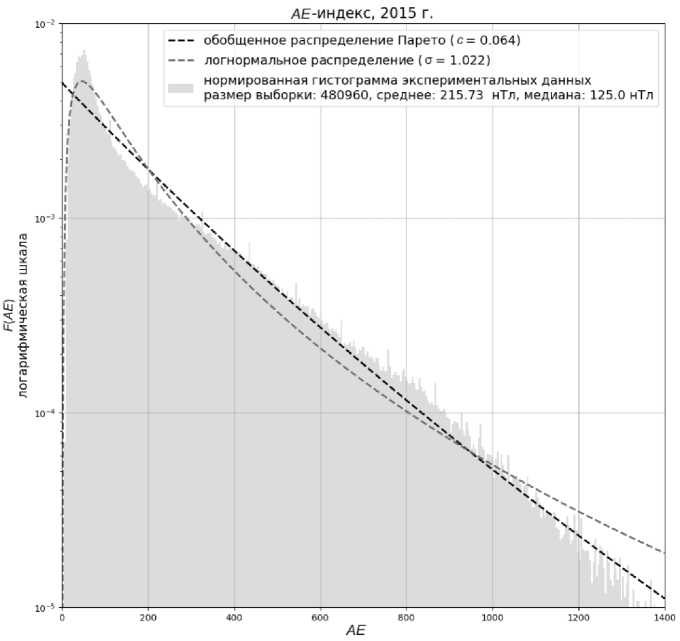

Нормированная гистограмма F ( x ) дает распределение плотности вероятности, т. е. каждое значение — это вероятность наблюдения данного x на заданном интервале Δ x в течение анализируемого периода. На рис. 3 представлены нормированные гистограммы распределения плотности вероятности значений AE -индекса за 2015 г. Анализ нормированных гистограмм выявил, что распределение плотности вероятности значений AE -индекса наилучшим образом соответствует логнормальному распределению (см. рис. 3, табл. 3).

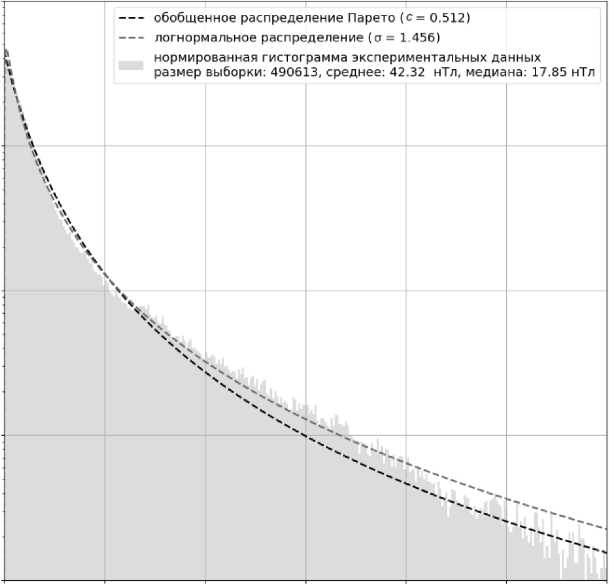

На рис. 4 представлены нормированные гистограммы возмущения X -компоненты на станции SOD за 2015 г. Согласно табл. 3, распределение плотности вероятности значений |Δ X | наиболее соответствует обобщенному распределению Парето (3).

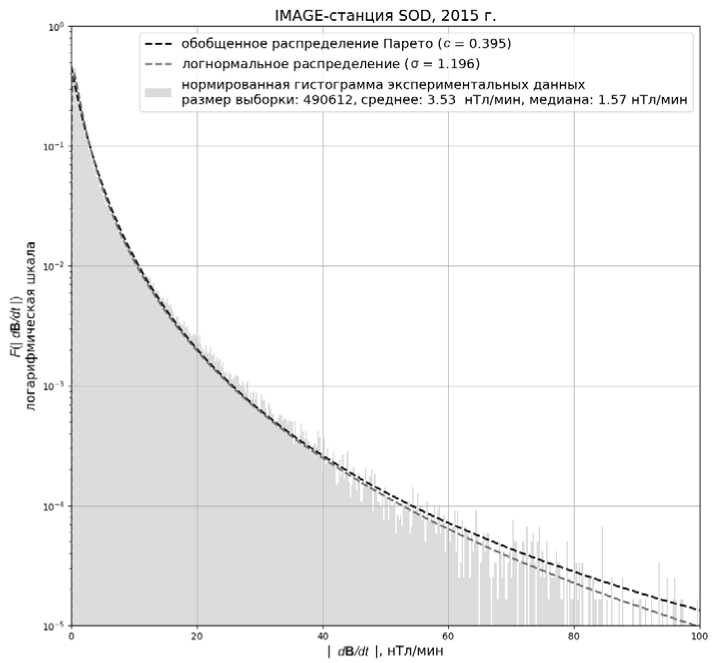

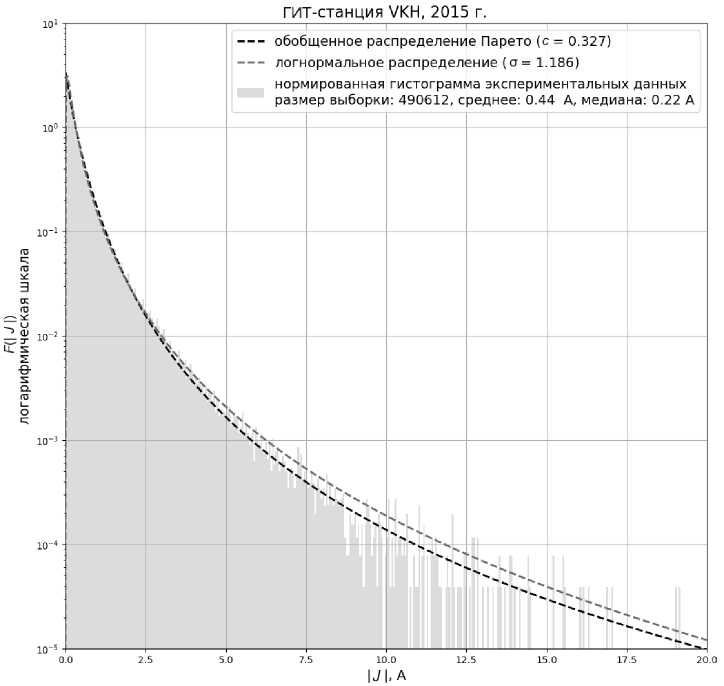

Гистограммы распределения значений |dB/dt| даны на рис. 5, а значений |J| — на рис. 6. Распределе- ние плотности вероятности значений временных рядов |dB/dt| и |J| наилучшим образом аппроксимируется логнормальным распределением.

Результаты, приведенные на рис. 4, 5 для станции SOD, для станций IVA и KEV имеют аналогичный характер и здесь не приводятся.

Полученные негауссовы распределения позволяют корректно определить медиану, математическое ожидание и вероятность наблюдения анализируемых параметров в заданном диапазоне, оценить принадлежность зарегистрированных значений к аномальным. Знание статистического распределения вероятности флуктуаций позволяет оценить вероятность экстремального события, которое в период наблюдения может даже не наблюдаться (предполагая, что оно подчиняется тем же закономерностям) [Pulkkinen et al., 2012] . По кривой вероятности (рис. 3–6) можно оценить статистически, какое максимальное возмущение AE , d B / dt и J возможно за заданный период наблюдения. Статистика показывает, что в 2015 г. значения | AE |>1000 нТл наблюдались ~1 % времени, | J |>10 A ~0.03 % времени и | d B / dt |>60 нТл/мин ~0.2 % времени.

С вероятностью ~0.01 % (примерно 50 раз в год) возможны возмущения с | AE |>2000 нТл, региональные возмущения ГИТ и магнитного поля с | J |>13 A, | d B / dt |>113 нТл/мин и |Δ X |>880 нТл. Значимые вариации ГИТ (| J |>1 А) наблюдаются с вероятностью ~9.7 %.

Оценив и проанализировав статистические характеристики исследуемых временных рядов, можно говорить о схожести их статистик, а, следовательно, и о подобии их физических механизмов. Для проверки гипотезы о принадлежности анализируемой выборки некоторому известному закону распределения использован критерий Колмогорова, характеризующий абсолютное максимальное расхождение экспериментальных кривых и предполагаемого известного распределения: распределение с минимальным значением этого критерия наилучшим образом

Рис. 3. Распределения плотности вероятности значений AE -индекса за 2015 г.

IMAGE-станция SOD, 2015 г.

IO"2

10-3

I ДХ|, нТл

Рис. 4. Распределения плотности вероятности значений возмущения геомагнитного поля | ∆ X | для станции SOD за 2015 г.

Рис. 5. Распределения плотности вероятности значений вариабельности геомагнитного поля | d B / dt | для станции SOD за 2015 г.

Рис. 6. Распределение плотности вероятности значений ГИТ для станции VKH за 2015 г.

Таблица 3

Критерий Колмогорова для распределений геомагнитных вариаций и ГИТ

Таким образом, согласно табл. 3, можно сделать вывод о том, что статистика распределения значений | ∆ X | достаточно хорошо описывается обобщенным распределением Парето, а AE -индексу, вариабельности поля и ГИТ лучше соответствует логнормальное распределение (согласно [Большев, Смирнов, 1983] предложенные гипотезы могут быть отвергнуты с уровнем значимости, не превышающим 0.01 %). Заметим, что многочисленные работы по изучению статистических свойств AE -индекса (например, [Consolini, de Michelis, 1998] ) указывают, что наилучшим образом распределение AE -индекса моделируется суммой двух логнормальных распределений, одно из которых соответствует спокойным интервалам, другое — суббуревым периодам.

Тот факт, что распределения вероятности как F (| J |), так и F (| d B / dt |) имеет вид близкий к логнормальному, может свидетельствовать о том, что это распределение формируется в результате мультипликативного стохастического воздействия. Интересно, что и турбулентность околоземной плазмы, по данным многих наблюдений, часто описывается логнормальным распределением [Козак и др., 2012] . Таким образом, подобное совпадение может указывать на то, что турбулентность околоземной плазмы в значительной степени ответственна за вариабельность геомагнитного поля и, следовательно, за появление ГИТ.

По-видимому, с помощью планетарных индексов (типа AE) нельзя выявить условия, при которых возникают экстремальные значения токов на выбранной подстанции. Такие индексы, возможно, могут быть полезны для оценки суммарного ГИТ во всех узлах региональной ЛЭП. Более точно ГИТ могут характеризовать региональные геомагнитные индексы вроде предлагаемого IE-индекса (IMAGE Electrojet Indicator, []). Величина же локального ГИТ определяется не только локальной величиной dB/dt и геоэлектрическими условиями, но и пространственными соотношениями между размерами ЛЭП и масштабом быстрых геомагнитных возмущений [Ягова и др., 2016].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным за 2015 г. корреляцию между ГИТ и вариабельностью компонент геомагнитного поля |dX/dt| и |dY/dt| можно охарактеризовать как высокую (R>0.7), а между ГИТ и магнитными возмущениями |ΔX|, |ΔY| и AE-индексом — как значимую (0.5 Суточные вариации средних значений вариабельности геомагнитного поля |dB/dt| и интенсивности ГИТ имеют широкий ночной максимум, связанный с электроджетом, и широкий утренний максимум, предположительно обусловленный интенсивными геомагнитными пульсациями типа Рс5–Pi3. Регрессионная линейная диагностическая модель, в качестве входных параметров которой использован параметр |dB/dt|, предсказывает ГИТ умеренной величины со средней ошибкой ±0.91 A, а модель, использующая AE-индекс, — с ошибкой на ~50 % больше. Большие значения ГИТ (20<|J|<45 A) возможно предсказать на базе параметра |dB/dt| со средней точностью ±2.3 A. Плотность вероятности значений временных рядов |dB/dt|, |J| и AE-индекса в наибольшей степени соответствует логнормальному распределению, а плотность вероятности значений |ΔX| — обобщенному распределению Парето. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 16-17-00121. Авторы выражают благодарность научным коллективам, осуществляющим функционирование сети магнитометров IMAGE [] и расчет AE- и РСN-индексов. Выражаем признательность рецензентам за добросовестное изучение работы и полезные критические замечания.

Список литературы Статистические взаимосвязи вариаций геомагнитного поля, аврорального электроджета и геоиндуцированных токов

- Белаховский В.Б., Пилипенко В.А., Сахаров Я.А., Селиванов В.Н. Характеристики вариабельности геомагнитного поля для изучения воздействия магнитных бурь и суббурь на электроэнергетические системы//Физика Земли. 2018. № 1. С. 56-68 DOI: 10.7868/S0002333718010052

- Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики: М.: Наука, 1983. 535 с.

- Вахнина В.В. Моделирование режимов работы силовых трансформаторов систем электроснабжения при геомагнитных бурях. Тольяттинский государственный университет, 2012. 103 c.

- Дворкович В.П., Дворкович А.В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов. М.: Техносфера, 2014. 112 с.

- Клейменова Н.Г., Козырева О.В. Пространственно-временная динамика геомагнитных пульсаций Pi3 и Pc5 во время экстремальных магнитных бурь в октябре 2003 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45, № 1. С. 75-83.

- Козак Л.В., Савин С.П., Будаев В.П. и др. Характер турбулентности в пограничных областях магнитосферы Земли//Геомагнетизм и аэрономия. 2012. Т. 52, № 4. С. 470-481.

- Пилипенко В.А., Браво М., Романова Н.В. и др. Геомагнитный и ионосферный отклики на межпланетную ударную волну 17 марта 2015 г. // Физика Земли. 2018. № 5. С. 61-80

- DOI: 10.1134/S0002333718050125

- Писаренко В.Ф., Родкин М.В. Распределения с тяжелыми хвостами: приложения к анализу катастроф. М.: ГЕОС, 2007. 242 с.

- Сушко В.А., Косых Д.А. Геомагнитные штормы. Угроза национальной безопасности России // Новости Электротехники. 2013. № 4 (82). C. 25-28.

- Ягова Н.В., Лхамдондог А.Д., Гусев Ю.П. и др. Частоты появления экстремальных значений производных по времени геомагнитного поля, потенциально опасных для промышленных электрических сетей, по данным многолетних наблюдений на сети IMAGE//Труды Всероссийской конференции «Гелиогеофизические исследования в Арктике», Апатиты, 19-23 сентября 2016. ПГИ РАН, 2016. С. 81-84.

- Ягова Н.В., Пилипенко В.А., Федоров Е.Н. и др. Геоиндуцированные токи и космическая погода: Pi3-пульсации и экстремальные значения производных по времени горизонтальных компонент геомагнитного поля//Физика Земли. 2018. № 5. С. 89-103

- DOI: 10.1134/S0002333718050137

- Boteler D.H., Pirjola R.J., Nevanlinna H. The effects of geomagnetic disturbances on electrical systems at the Earth’s surface//Adv. Space. Res. 1998. V. 22, iss. 1. P. 17-27

- DOI: 10.1016/S0273-1177(97)01096-X

- Chisham G., Freeman M.P. On the non-Gaussian nature of ionospheric vorticity//Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37, iss. 12, L12103

- DOI: 10.1029/2010GL043714

- Consolini G., de Michelis P. Non-Gaussian distribution function of AE-index fluctuations: evidence for time intermittency//Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25, iss. 21. P. 4087-4090

- DOI: 10.1029/1998GL900073

- Fiori R.A.D., Boteler D.H., Gillies D.M. Assessment of GIC risk due to geomagnetic sudden commencements and identification of the current systems responsible//Space Weather. 2014. V. 12, iss. 1. P. 76-91

- DOI: 10.1002/2013SW000967

- Kappenman J.G. An overview of the impulsive geomagnetic field disturbances and power grid impacts associated with the violent Sun-Earth connection events of 29-31 October 2003 and a comparative evaluation with other contemporary storms//Space Weather. 2005. V. 3, iss. 1, S08C01

- DOI: 10.1029/2004SW000128

- Kelly G.S., Viljanen A., Beggan C., Thomson A.W.P. Understanding GIC in the UK and French high voltage transmission systems during severe magnetic storms//Space Weather. 2017. V. 14, iss. 1. P. 99-114

- DOI: 10.1002/2016SW001469

- Pahud D.M., Rae I.J., Mann I.R., et al. Ground-based Pc5 ULF wave power: solar wind speed and MLT dependence//J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2009. V. 71, N 10-11. P. 1082-1092

- DOI: 10.1016/j.jastp.2008.12.004

- Pirjola R., Pulkkinen A., Viljanen A. Studies of space weather effects on the finnish natural gas pipeline and on the finnish high-voltage power system//Adv. Space Res. 2003. V. 31, iss. 4. P. 795-805

- DOI: 10.1016/S0273-1177(02)00781-0

- Pulkkinen A., Bernabeu E., Eichner J., et al. Generation of 100-year geomagnetically induced current scenarios//Space Weather. 2012. V. 10, iss. 4, S04003. 10.1029/2011 SW000750

- DOI: :10.1029/2011SW000750

- Sakharov Ya.A., Danilin A.N., Ostafiychuk R.M. Registration of GIC in power systems of the Kola Peninsula//Proc. of 7th Intern. Symp. on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. St. Petersburg, June 26-29, 2007. P. 291-293.

- Sakharov Ya.A., Danilin A.N., Ostafiychuk R.M., et al. Geomagnetically induced currents in the power systems of the Kola peninsula at solar minimum//Proc. of 8th Intern. Symp. Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology. St. Petersburg, 2009. P. 237-238.

- Stauning P. Multi-station basis for Polar Cap (PC) indices: ensuring credibility and operational reliability//J. Space Weather Space Climate. 2018. V. 8, A07. 14 p. 10.1051/swsc/2017036

- DOI: :10.1051/swsc/2017036

- Viljanen A. The relation between geomagnetic variations and their time derivatives and implications for estimation of induction risks//Geophys. Res. Lett. 1997. V. 24. P. 631-634

- DOI: 10.1029/97GL00538

- Viljanen A., Tanskanen E. Climatology of rapid geomagnetic variations at high latitudes over two solar cycles//Ann. Geophys. 2011. V. 29. P. 1783-1792

- DOI: 10.5194/angeo-29-1783-2011

- Viljanen A., Tanskanen E.I., Pulkkinen A. Relation between substorm characteristics and rapid temporal variations of the ground magnetic field//Ann. Geophys. 2006. V. 24. P. 725-733

- DOI: 10.5194/angeo-24-725-2006

- Weigel R.S., Klimas A.J., Vassiliadis D. Solar wind coupling and predictability of ground magnetic fields and their time derivatives//J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N A7, 1298

- DOI: 10.1029/2002JA009627

- URL: http://eurisgic.org (дата обращения 9 сентября 2018 г.).

- URL: www.geo.fmi.fi/image (дата обращения 9 сентября 2018 г.).

- URL: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/aedir (дата обращения 9 сентября 2018 г.).

- URL: http://www.geophys.aari.ru (дата обращения 9 сентября 2018 г.).

- URL: http://space.fmi.fi/image/www (дата обращения 9 сентября 2018 г.).

- URL: http://space.fmi.fi/image (дата обращения 9 сентября 2018 г.).