Статистический анализ временных характеристик локальных конфликтов и военных расходов(на примере России и США)

Автор: Симонов Петр Михайлович, Прудский Михаил Владимирович

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Статья в выпуске: 1 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

На основе статистического анализа подавляющего большинства военных конфликтов ХХ и ХХI вв. (до конца 2016 г.) составлено распределение их длительности, рассчитаны средняя и медианная продолжительности конфликта и построен прогноз количества новых конфликтов в будущем. Обоснована непредсказуемость длительности военных конфликтов и нецелесообразность точного их прогнозирования. Определена доля периодов, на которые пришлись военные конфликты в истории СССР и России в течение ХХ-ХХI вв. Проанализирована динамика изменения темпов роста военных расходов и их доли в ВВП США и России. Обнаружено замедление темпов роста ВВП, связанное с участием в вооруженных конфликтах, выявлена тенденция к росту затрат на финансирование военных действий. С использованием авторегрессионных и трендовых моделей построены прогнозы абсолютных значений и темпов роста ВВП и военных расходов России и США. Предложена концепция создания особого военного фонда для аккумулирования ресурсов с целью страхования страны от различных рисков в текущих и будущих военных кампаниях. Проанализирована структура затрат на военные кампании. На примере США приведены примеры высокой стоимости участия страны в военных конфликтах и полномасштабных войнах. Исследовано влияние военных расходов на экономический рост в стране на основе критики эффекта «разбитых окон». Рассмотрены положительные эффекты влияния увеличения военных расходов на социально- экономическое развитие страны в целом в виде укрепления общественной безопасности и трансферта военных разработок в гражданский сектор. Обоснована необходимость сбалансированного управления динамикой роста ВВП за счет увеличения военных расходов. Перспективы будущих исследований связаны с определением размера и скорости пополнения специального военного фонда.

Военный конфликт, расходы, длительность, модель, авторегрессия, ресурсы, прогноз, экономический рост, ввп, фонд, ожидаемая продолжительность, теория разбитых окон

Короткий адрес: https://sciup.org/147201679

IDR: 147201679 | УДК: 338.245:316.014 | DOI: 10.17072/1994-9960-2017-1-78-90

Текст научной статьи Статистический анализ временных характеристик локальных конфликтов и военных расходов(на примере России и США)

В современном мире происходит множество военных конфликтов, многие из них являются непредсказуемыми по своей длительности. В условиях постоянно растущих военных расходов и роста числа конфликтов в мире необходимо более тщательно рассчитывать размер экономического обеспечения военных действий, балансировать во времени оборонные расходы и создавать запасы во время отсутствия масштабных войн.

Согласно словарю чрезвычайных ситуаций военный конфликт – это форма раз- решения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с двухсторонним использованием военного насилия1. Понятие «военный конфликт» охватывает все виды вооруженного противоборства в социально-политических целях, включая мировые, региональные, локальные войны и вооруженные конфликты. В современном международном праве термины «военный конфликт» и «война» употребляются как синонимы.

Военные конфликты являются неотъемлемой частью объективной реальности, в которой существуют современные государства. В мире отмечено несколько очагов напряжённости, в которых постоянно происходят военные действия, а границы государств являются формальными и зачастую неустойчивыми. Заинтересованные в победе той или иной стороны, в конфликты часто вмешиваются более крупные государства, региональные и глобальные державы и сверхдержавы. В особых случаях такой конфликт может перерасти в глобальную войну военно-политических блоков, которых было две в прошлом столетии – Первая и Вторая мировые войны [1] .

Локальные вооруженные столкновения часто оканчиваются временными миро- выми соглашениями, которые впоследствии нарушаются и приводят к возобновлению боевых действий. Зачастую такие конфликты являются затяжными, несмотря на по- пытки внешних сил погасить, заморозить конфликт или иным способом воздейство- вать на него, что приводит к логичному выводу о непредсказуемом характере вооруженных столкновений.

Отмеченное выше является типичным для многих гражданских войн, например для войн в Афганистане [2] , Ираке [3] , Камбодже [4] и Украине [5] .

С точки зрения экономического анализа риск наступления военного конфликта, как и любой другой вид риска, описывается двумя параметрами – вероятность наступления и потенциальный размер ущерба. С целью приблизительной оценки этих параметров авторами был произведен анализ вооруженных конфликтов различных уровней, происходивших в ХХ и начале ХХI в.

Статистический анализ динамики локальных конфликтов

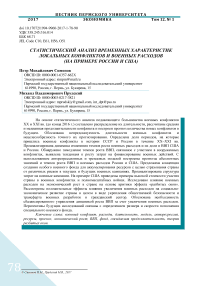

В течение предыдущего столетия происходил постепенный рост количества одновременно существующих вооруженных столкновений в мире. В его динамике прослеживается определенная цикличность, когда рост напряженности сменяется спадом после мировых войн или усилением характера проти- востояний в процессе холодной войны [6], что можно увидеть на рис. 1.

По сравнению с первым десятилетием ХХ в. количество конфликтов, начатых в первом десятилетии ХХI в., увеличилось вдвое.

Рис. 1. Динамика военных конфликтов в период начала ХХ – начала ХХI в. [4]

На рис. 1 можно проследить тенденцию, когда длительное отсутствие крупных вооруженных столкновений в мире вызывает эскалацию военной обстановки и её разрядку. Впоследствии это приводит к уменьшению военных конфликтов. Например, после распада коммунистического блока и организации варшавского договора в 1990-е вспыхнуло большое количество конфликтов на основе этнических, религиозных и прочих противоречий, сдерживаемых ранее силами военно-политического руководства блока [7] . В связи с этим произошёл рост числа новых локальных конфликтов. На текущий момент по расчетам авторов в каждом из десятилетий начинается в среднем около 30 новых локальных конфликтов.

С использованием эконометрических методов можно дать описание, обоснование и прогноз развития числа конфликтов с помощью авторегрессионной модели ARIMA (2, 1, 2) и пакета статистического анализа R.

Предлагаемая модель, построенная на основе 11 наблюдений (количество конфликтов в каждом десятилетии ХХ – начала ХХI в.), имеет вид zt = – 0,13 zt-1 – 0,69 zt-2 – 0,68 et-1+ … + et-2 + + et, (1)

где z t – прирост числа военных конфликтов в момент времени t , e t – ряд остатков модели, y t – ряд значений исследуемого параметра.

При этом zt рассчитывается по формуле zt = yt – yt-1 , (2)

y t – ряд значений исследуемого параметра (число военных конфликтов).

Оценим коэффициенты в модели и их стандартные отклонения (табл. 1).

Таблица 1

Модель прогнозирования числа военных конфликтов в десятилетии

|

Параметр |

z t -1 |

z t -2 |

e t -1 |

e t -1 |

|

Значение |

–0,134 |

–0,692 |

–0,683 |

0,9998 |

|

Стандартное отклонение |

0,295 |

0,317 |

0,35 |

0,469 |

На рис. 1 изменение числа конфликтов обозначено прерывистой пунктирной линией. Коэффициент детерминации полученной модели 0,989 (высокая степень достоверности). Экстраполяция тенденции показывает снижение числа активных военных конфликтов в будущем. Прогноз на текущее десятилетие – 26 конфликтов.

Когда государство, в особенности сверхдержава, готовит военное вмешательство в какой-либо конфликт, операции редко планируются на горизонт более одного года. Отчасти это является правильным, так как более 44% локальных конфликтов и военных операций укладываются в годичный горизонт, более того, 16% от общего числа длятся меньше месяца [4] .

В то же время данный способ планирования не учитывает возможности того, что конфликт превратится в затяжной и будет оттягивать на себя все больше и больше ресурсов.

В течение ХХ–ХХI вв. Россия (СССР) периодически вступала в военные конфликты. Опираясь на данные источников [1; 4], авторы пришли к выводам, что страна находилась в войнах около 60% всего времени.

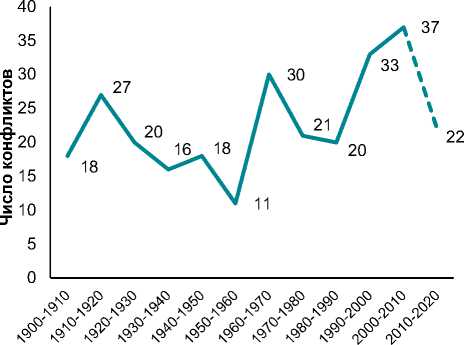

Для полноты анализа необходимо представить эмпирическую функцию распределения длительности локального конфликта. На рис. 2 видно, что плотность распределения близка к экспоненциальной функции.

14%

12% го

О10%

о га

7 8%

К го

I 6%

ф

н о 4% о Z о 2%

0%

Продолжительность конфликта (в днях)

Рис. 2. Плотность распределения

длительности военного конфликта [4]

При увеличении длительности конфликта плотность вероятностей его наступления падает экспоненциально и по достижении годовой отметки не превышает одного процента, что говорит об относительной редкости продолжительных и затяжных войн, однако медианная продолжительность вооруженного конфликта составляет 609 дней (примерно 1,7 года).

В связи с этим есть существенный риск (более 50%) значительной продолжительности военного конфликта.

После анализа вероятности наступления военного конфликта необходимо оценить его потенциальный ущерб. Для этого необходимо начать с анализа воен- ных расходов.

Анализ динамики и прогнозиро- вание военных расходов России и США

В ХХ в. имело место противостояние двух сверхдержав – США и СССР. Большинство военных конфликтов в мире так или иначе было связано с одной из этих стран или с обеими сразу. В 1991 г. СССР не стало, и его правопреемнице России пришлось справляться с непредсказуемым характером этнических противоречий, пытаясь при этом не утратить свою роль на мировой арене. Вышесказанное определило выбор объектов исследования – РФ и США.

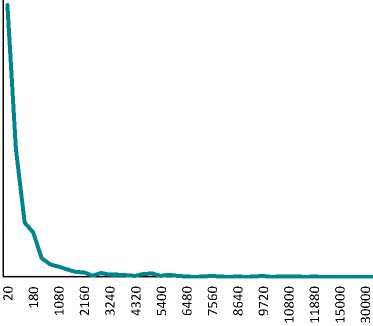

Военные расходы имеют тенденцию к росту в долгосрочном периоде из-за инфляции, применения новых технологий и общего удорожания войн [8] . Россия и США в данном случае не являются исключением (рис. 3).

Рис. 3. Военные расходы РФ 2 и США, млн USD (по дополнительной оси справа)

Исследуя динамику военных расходов, выраженную в долларах США, можно заметить их существенный рост до 2010-го г. Ускорение темпов роста этих расходов совпадает с началом основных военных кампаний в каждой из стран. В случае США это война в Ираке [3] , Афганистане [2] и Пакистане, стоившая по некоторым оценкам до 4,8 трлн долл. 3 В случае России это Первая и Вторая чеченские войны [9] . При этом после окончания Первой чеченской войны оборонные расходы РФ сократились, что, возможно, стало одним из катализаторов Второй чеченской войны, поскольку уменьшились затраты на укрепление военной безопасности и у боевиков появилась уверенность в ослаблении федерального центра.

Падение расходов РФ в 2014– 2015 гг. объясняется резким ослаблением курса национальной валюты4. В целом при увеличении напряженности международной политической обстановки военные расходы сверхдержав растут. Значитель- ный рост расходов фиксируется во время проведения крупных военных операций5.

Для определения экономического ущерба от будущих военных кампаний следует построить прогноз военных расходов на последующие годы.

Прогнозы данных расходов сделаны с использованием эконометрического аппарата методом наименьших квадратов при помощи авторегрессионных моделей AR(1) и пакета статистического анализа R.

Глубина ретроспективы для построения прогноза темпов роста ВВП США составила 24 периода (1992–2015 гг.), дальность прогноза – 5 лет (среднесрочный временной горизонт).

Для РФ модель выглядит следующим образом:

y t = 0,98 y t -1 + 440283,6 + e t , (3)

где e t – ряд остатков модели, y t – ряд значений исследуемого параметра.

Коэффициент детерминации модели равен 0,934.

Оценка коэффициентов модели (3) дана в табл. 2.

Таблица 2

Модель прогнозирования военных расходов РФ

|

Параметр |

y t -1 |

Константа |

|

Значение |

0,9808 |

440283,6 |

|

Стандартное отклонение |

0,0227 |

143986,0 |

Для США модель имеет вид yt = 0,965 yt-1 + 36653,01 + et, (4)

где e t – ряд остатков модели.

Коэффициент детерминации для модели составил 0,968.

Оценка коэффициентов модели (4) дана в табл. 3.

Таблица 3

Модель прогнозирования военных расходов США

|

Параметр |

y t -1 |

Константа |

|

Значение |

0,9650 |

36653,01 |

|

Стандартное отклонение |

0,0386 |

24125,46 |

Построенные модели позволяют спрогнозировать рост военных расходов в будущем 6 . В 2016 г. военные расходы России по оценке авторов составили 68 190,84 млн долл., а военные расходы США оцениваются в 606 234,25 млн долл.

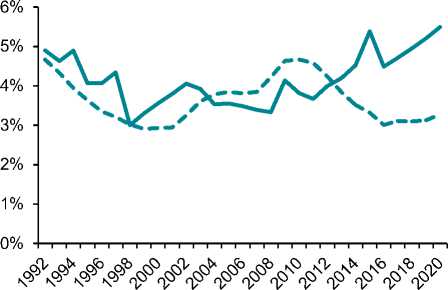

На рис. 4 представлена динамика военных расходов РФ и США в процентах к ВВП. Разница между ними не являлась существенной, по крайней мере до 2014– 2015 гг. Следовательно, участие в военных конфликтах обходится США в среднем 1– 2% ВВП каждый год. Для России эта величина составляет 1–1,5%.

^^^^^^^^м РФ США

Рис. 4. Военные расходы США и РФ с учетом полученных прогнозных значений, % к ВВП 7

Экстраполяционный прогноз данных расходов иллюстрирует рост военных расходов в обеих странах. При этом в 2016 г. военные расходы США составили 3,2% ВВП (временное снижение). Данное значение было получено с использованием авторегрессионной модели ARIMA (2, 0, 1) и пакета статистического анализа R.

Предлагаемая модель имеет вид yt = 8,88 – 0,07 yt-1 + 0,16 yt-2 + 0,58 et-1 + et, (5) где et – ряд остатков модели, yt – ряд значений исследуемого параметра.

Коэффициент детерминации для модели составил 0,95.

В табл. 4 для модели (5) даны оценки коэффициентов и их стандартных отклонений.

Таблица 4

Прогноз темпов роста ВВП США

|

Параметры |

y t- 1 |

y t- 2 |

e t- 1 |

Константа |

|

Значение |

–0,072 |

0,163 |

0,582 |

8,884 |

|

Стандартное отклонение |

0,662 |

0,402 |

0,600 |

1,418 |

Глубина ретроспективы для построения прогноза темпов роста ВВП США составила 1992–2015 гг. (23 точки), дальность прогноза – 5 лет (среднесрочный временной горизонт). Значимость коэффициентов модели составила соответственно 2,31; 1,78 – для авторегрессионных коэффициентов, 2,14 – для скользящего среднего и 0,34 – для константы.

Что касается военных расходов РФ, то в 2016 г. они составили по оценке авторов фактически 5,1% от ВВП, что предсказано квадратичной трендовой моделью, построенной в MS Excel 2013:

y = 0,0001 t 2 – 0,0027 t + 0,0521 ( R 2=0,62). (6)

Стоит отметить, что их рост будет сохраняться и в будущем.

Внезапное ускорение роста расходов в 2014 г. вносит искажение в экстраполяционный прогноз, поэтому предполагается, что реальные темпы роста военных расходов в РФ будут ниже.

Так как в перечень военных расходов входит множество различных затрат, ежегодно осуществляемых министерством обороны на укрепление обороноспособности страны (расходы на перевооружение, экспорт вооружений, расходы на информатизацию министерства обороны и т.д. 8 ), реальные военные расходы превышают полученные авторами значения и составляют, в отсутствие конфликтов или при ограниченном вмешательстве в них, исключающем ввод регулярных вооруженных формирований в зону конфликта, около 3% от ВВП.

Необходимость прямого участия в военных конфликтах возникает повсеместно, и, как правило, весьма трудно предска- зать точное место и время, когда оно потребуется.

Так или иначе, Россия приняла участие во множестве конфликтов, самыми затратными из которых были Первая мировая война [10], Вторая мировая война [11] и война в Афганистане [1]. В новейшей истории это, безусловно, Чеченские войны [9] , а также Сирия [13] и Украина [5] . В связи с этим встает вопрос о ресурсном обеспечении военных действий.

По результатам анализа динамики военных конфликтов ХХ–ХХI вв. можно сделать вывод, что 75% военных конфликтов длятся в течение 7 лет, и одновременно страна (например, Россия и США) участвует в 1–2 войнах, в которых требуется непосредственное военное вмешательство. Кроме активных военных конфликтов, страны обычно обеспечивают материальную, дипломатическую и вооруженную поддержку в других, тлеющих, конфликтах.

Поэтому возникает вопрос о создании особого военного фонда на случай внезапного увеличения затрат на военные конфликты при переходе их в активную фазу за счет пропорционального отказа от чрезмерно высокого экономического роста страны.

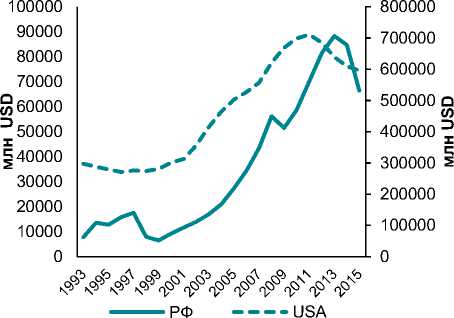

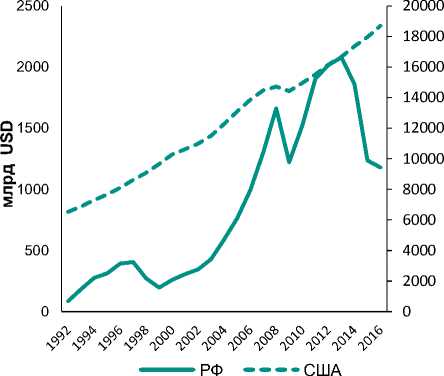

Увеличение и непропорционально долгое удержание на высоком уровне военных расходов государства приводит к сокращению экономического роста, а также росту социальной нестабильности в обществе [14] . Более того, в случае возникновения военных действий, приходится сохранять рост военных расходов даже в случае снижения ВВП во время экономических спадов, что, в свою очередь, приводит к усилению спадов. Если сравнить рост ВВП России и США в долларах (рис. 5), то можно увидеть, что изменение ВВП США (по дополнительной оси) является более сбалансированным, даже несмотря на множественное участие США в военных конфликтах по всему миру [16]. Изменения ВВП РФ характеризуются собой большим разбросом во времени.

На рис. 5 также зафиксирован значительный рост ВВП РФ в течение первого десятилетия ХХ в., и последовавшее за ним падение в результате экономического кризиса, и далее стагнация на фоне падения курса национальной валюты.

Если сравнивать темпы роста ВВП в постоянных ценах, то описанная динамика становится более явной. Также падение национального дохода в результате кризиса в США было ниже, чем в РФ.

млрд USD

Рис. 5. ВВП РФ и США (по дополнительной оси справа) 9

По прогнозам МВФ в России ется большое падение ВВП, выраженного

в

долларах. В 2016 г. прогнозируемое падение составило 43,3% от уровня 2013 г. (до введения санкций в отношении РФ).

Несмотря на спад в производствен- ном секторе, динамика военных расходов в процентах к ВВП демонстрирует рост (рис. 6) [15].

-10

-15

-5

США

Рис. 6. Темп роста ВВП, % к предыдущему году 10

-

9 IMF annual report 2016. URL: http://www.imf.org (accessed 26.09.2016).

-

10 Там же.

На основе обозначенного выше па- щества, обеспечение связи, транспортные радокса можно сделать вывод, что для поддержания устойчивого роста экономики необходимо создание особого военного фонда, в который будет направляться часть производимого валового продукта и который сгладит ущерб от увеличения военных расходов в случае вступления страны в новый военный конфликт, в том числе при участии в нескольких конфликтах единовременно.

США участвуют каждый год в 3–4 военных конфликтах различной тяжести по всему миру, а также оказывают дипломатическую и военную поддержку многим странам мира [16] . Для России этот показатель составляет 1–2 конфликта в год, если учитывать постоянные конфликты.

Любой конфликт требует расходования определенного количества ресурсов. Затраты подразделяются на постоянные, условно-постоянные и переменные.

Расширенный перечень затрат включают в себя выплаты военным и гражданским специалистам, заработную плату специалистов, инфраструктурные затраты, поддержание объектов недвижимого иму- расходы, питание и социальные нужды, одежду, вооружение, медицинское обслуживание. Также следует принимать во внимание затраты на приобретение горючих и смазочных материалов, обслуживание технического имущества, амортизацию и судебные расходы. Последние зачастую составляют значительную часть военных расходов западных государств [3].

Тем не менее наибольшую часть расходов в современных операциях составляют боевые вылеты (свыше 90%).

Статистические данные, приведенные в табл. 5, иллюстрируют достаточно высокую стоимость военных конфликтов.

Несмотря на то что рекорд по стоимости конфликтов держит Вторая мировая война (4 трлн долл. и 37,5% ВВП США [17] ), каждый из вышеперечисленных конфликтов стоил не меньше 1,5% ВВП соответствующей страны, а отдельные конфликты – больше 10% [17] .

После оценки размера и вероятности риска вступления государства в войну необходимо исследовать влияние военных конфликтов на экономику страны.

Таблица 5

Расходы государств мира на военные конфликты 11

|

Место военной операции |

Страна |

Расходы |

Единицы измерения |

|

Ливия |

США |

1,1 |

Млрд долл. |

|

Франция |

300–350 |

Млн евро |

|

|

Великобритания |

320 |

Млн фунтов |

|

|

Ирак |

США |

2 |

Трлн долл. |

|

Великобритания |

9,4 |

Млн фунтов |

|

|

Афганистан |

США |

700 |

Млрд долл. |

|

Кипр |

Турция |

7,394 |

Млрд долл. |

|

Европа (Вторая мировая война) |

США |

4000 |

Млрд долл.* |

|

США (Война за независимость) |

США |

2,41 |

Млрд долл.* |

|

Европа (война 1812 г.) |

США |

1,55 |

Млрд долл.* |

|

Мексиканская война |

США |

2,38 |

Млрд долл.* |

|

Гражданская война в США |

США |

79,7 |

Млрд долл.* |

|

Европа (Первая мировая война) |

США |

334 |

Млрд долл.* |

|

Американо-испанская война (Испания) |

США |

9,03 |

Млрд долл.* |

|

Корея |

США |

341 |

Млрд долл.* |

|

Ирак (1991 г.) |

США |

102 |

Млрд долл.* |

|

Вьетнам |

США |

735 |

Млрд долл.* |

* Пересчитано в современных долларах США.

11 Цена войны: Во сколько обходятся военные конфликты современным государствам. URL: 10197/iron-price/#.V_0xHxZkidQ (дата обращения: 26.09.2016).

Влияние военных расходов на экономический рост

Анализ расходов на военные конфликты говорит о том, что они являются весьма затратными событиями, однако оказывают различное воздействие на экономику государства. Прежде всего военные конфликты от- влекают ресурсы из производственного и инновационного сектора, снижая в итоге экономический рост, совокупное общественное потребление, а также замедляют технологический прогресс. Этот феномен объясняется при помощи так называемой ошибки «разбитого окна» [18]: «Если хулиган разобьет окно витрины магазина, то хозяину магазина придется покупать новое, финансируя производство стекла на заводе. Данные деньги пойдут на выплаты зарплат рабочим, что, в свою очередь, увеличит их потребление». Однако парадокс заключается в том, что негативное действие принесло позитивный эффект. В действительности же никто, кроме производителя стекла, не получит выгоду из данной ситуации, поскольку хозяин магазина мог бы потратить деньги по другому назначению. По такой же логике рассматривается и увеличение военных расходов: вложенные в экономику, они смогли бы принести больший эффект по сравнению с альтернативными тратами на военную кампанию.

Однако, с другой стороны, в военном секторе также присутствует разработка инноваций и многие гражданские технологии изначально были изобретены именно для военных нужд. Кроме того, за счет рекрутирования новых военнослужащих вкладывание ресурсов в военный сектор помогает решить проблему занятости населения.

Как правило, исследователи, занимающиеся данной проблематикой, рассматривают увеличение совокупного общественного потребления в результате альтернативного вложения средств в гражданскую экономику, забывая о таком общественном благе, как государственная безопасность [19]. Данный вид блага очень сложно выразить в денежном эквиваленте, однако его недостаток или полное отсутствие негативно сказываются на жизни каждого жителя государства. Внешние или гражданские войны возникают, когда государство не может обеспечить безопасность своих граждан [20].

Однако, поскольку участие в некоторых конфликтах является вынужденным мероприятием для страны, забота об общественной безопасности ложится на военную мощь государства.

Задачей любого государства является определение оптимальной доли военной экономики в производстве страны, которая, с одной стороны, обеспечивает достаточный уровень обороноспособности, а с другой – приемлемый уровень экономического роста.

Поскольку каждый военный конфликт, начавшись, может с вероятностью 60% превысить по длительности годовой период, для государства встает задача балансировать как собственное экономическое развитие и военные расходы, так и количество конфликтов. Если расходы на конфликт окажутся слишком высокими, это может привести к экономическому спаду и социальной нестабильности в государстве. Поскольку психологически люди лучше воспринимают постепенный рост доходов, чем сначала быстрый рост, а затем резкое одномоментное снижение до определённого уровня, сбалансированное управление динамикой доходов и расходов бюджета обеспечит более устойчивое развитие национальной экономики.

С данной задачей до определенной степени справляется резервный фонд, который существовал и существует во многих государствах, в том числе и в СССР и Российской Федерации 12 .

Так как экономика страны является «хрупкой» [21] относительно участия в военных конфликтах, наличие материальных резервов является необходимым, но недостаточным условием гарантирования государственной безопасности. Очень часто развитие конфликта носит стремительный характер и поэтому требует большого количества военной мощи государства в крат- ве».

кие периоды времени. Вышесказанное относится и к случаям, когда инициаторами конфликтов являются потенциальные противники (например, классические планы бомбардировок СССР вооруженными силами США). В связи с этим военный фонд должен включать в себя не только товарноматериальные запасы для обеспечения потребностей населения и обеспечения работы производственных циклов, но также и непосредственное накопление вооружений. Наличие второй части этого фонда позволит, с одной стороны, сократить расходы ресурсов на создание вооружений в случае неожиданного наступления конфликтного события, а с другой – обеспечить до определенной степени страхование политических, экономических, социальных и военных рисков, связанных со вступлением в военные конфликты.

Накопление военной мощи можно осуществлять разными способами – непосредственное производство вооружений и боеприпасов, увеличение военного присутствия в мире, совершенствование военных технологий, военное и спортивное просвещение населения и др. Каждый из этих способов требует от государства определенных расходов и, как следствие, связан с отказом от высоких темпов экономического роста. Однако рост вложений в перечисленные выше области повышает устойчивость государства к внешним и внутренним угрозам.

Наличие больших материальных запасов и сильной армии сделают экономику страны способной выдержать воздействие большего количества военных шоков.

Вышеперечисленное верно и для нескольких одновременно существующих и соперничающих государств, что неизбежно вызывает гонку, которая в итоге может привести к возникновению военного конфликта вследствие перегрузки экономики одной из сторон.

Заключение

В оенные расходы играют значительную роль в экономической жизни общества. Зачастую многие войны выигрываются теми государствами, которые сумели правильно рассчитать свои силы на период военных действий.

Проведенное исследование иллюстрирует трудности в прогнозировании действительных будущих военных расходов. Авторами установлен непредсказуемый характер действительной длительности военных конфликтов, рассчитана высокая ожидаемая продолжительность потенциального конфликта в будущем. Показано, что отказ от военных расходов приводит к ускорению темпов экономического роста, однако также создает и дополнительные риски в виде ухудшения социально-политической и экономической ситуации в стране в случае наступления конфликтного события, а также уменьшает возможность победы в будущих войнах.

Современные конфликты потребляют около 1% ВВП в год в виде военных расходов. Поэтому обоснована целесообразность создания специального фонда военных расходов и его пополнения в размере 3% ВВП ежегодно в мирные периоды и в периоды повышенного экономического роста, а также обоснована необходимость постепенного увеличения производства вооружений в целом, а также финансирования других мероприятий, увеличивающих военную мощь государства. Часть этих расходов в том или ином виде будет идти на обеспечение текущих и сокращение ущерба от будущих военных конфликтов.

Оценка динамики военных расходов ВВП России и США показала, что вступление стран даже в краткосрочные военные конфликты вызывает рецессии в экономике, а длительный характер самих конфликтов замедляет экономический рост в перспективе, оттягивая ресурсы из других секторов экономики.

Минимизации негативных последствий данного эффекта авторы предлагают добиться при помощи формирования специального военного фонда, который будет расходоваться во время будущих и текущих военных действий, не оказывая влияния на постоянную производственную базу страны.

Определение размера данного фонда и скорости его пополнения в мирное и военное время предполагается реализовать в последующих научных исследованиях, поскольку данная задача связана с необходи- мостью устранения противоречия между увеличением размеров фонда, означающим способность выдержать более длительную войну, и снижением темпов экономического роста за счет уменьшения мощностей, задействованных в производственном секторе.

Список литературы Статистический анализ временных характеристик локальных конфликтов и военных расходов(на примере России и США)

- Россия и СССРввойнах ХХ века: потери вооружённых сил/под ред. Г.Ф. Кривошеева. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 608 с

- Джонс С.Дж. Война США в Афганистане. На кладбище империй. Благовещенск: ЭКСМО, 2013. 480 с

- Салпагарова М.И. Война в Ираке (2003-2010 гг.) и ее последствия в оценках Фрэнсиса Фукуямы//Научные проблемы гуманитарных исследований. 2011. № 11. С. 62-69

- Шишов А. В. Военные конфликты XX века. От Южной Африки до Чечни. М.: Вече, 2006. 576 с

- Саврыга К.П. Украинский кризис и международное право: конфликт на востоке Украины и сецессия Крыма//Право и политика. 2015. № 7. C. 954-967

- Art R.J. A defensible defense: America's grand strategy after the cold War//International Security. 1991. Vol. 15, № 4. P. 5-53

- Абашин С., Бушков В. Ферганская долина: этничность, этнические процессы, этнические конфликты. М.: Наука, 2004. 224 с. (Антология)

- Aizenman J., Glick R. Military expenditures, threats, and growth//Journal of International Trade and Economic Development. 2006. Vol. 15 (2). P. 129-155

- Цветкова В.Ф. «Цена» чеченского конфликта (по материалам отечественной периодической печати)//Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 66. С. 252-261

- Последняя война российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой мировой войны по документам российских и зарубежных архивов: материалы междунар. науч. конференции 7-8 сентября 2004 г. М.: Наука, 2006. 388 с

- Вознесенский Н.А. Военная экономика СССРвпериод Отечественной войны. М.: Госполитиздат, 1947. 192 с

- Braithwaite R.Q. Afgantsy: the Russians in Afghanistan, 1979-1989. N. Y.: Oxford University Press, 2011. 417 p

- Киселёв В., Письменский Г., Попов В. Тенденции и возможности. Некоторые формы и способы ведения боевых действий в Сирии//Армейский сборник. 2016. Т. 260, № 02. С. 3-7

- Малков С.Ю., Чернавский Д.С., Коссе Ю.В. и др. Влияние военных расходов на экономику: сколько платить за военную безопасность?//Сценарий и перспектива развития России/под ред. В.А. Садовничего. М.: ЛЕНАНД, 2011. С. 288-304

- Хорев В.П., Горева О.Е. Состояние и тенденции развития финансово-экономического блока вооружённых сил Российской Федерации//Армия и общество. 2013. № 3 (35). С. 65-71

- Макинерни Д. США. История страны/пер. с англ. Т. Мининой. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2009. 263 c

- Малышева Е.М. Мировые войны и локальные военные конфликты в истории: последствия, уроки//Вестник Адыгейского государственного университета. 2005. № 1. С. 69-78

- Keizer K., Lindenberg S., Steg L. The spreading of disorder//Science. 2008. Vol. 322, № 5908. P. 1681-1685

- Куковский А.А. Механизм обеспечения национальной безопасности//Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2010. № 38 (214). С. 9-11

- Куковский А.А. Государство как основной субъект обеспечения национальной безопасности: механизм реализации//Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2012. № 29. С. 16-21

- Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса/пер. с англ. Н. Караева. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. 768 с