Статодинамические характеристики тренировки в выездке на основе анализа вегетативных и нервно-мышечных показателей организма спортсменов

Автор: Пигарева С.Н.

Журнал: Тюменский медицинский журнал @tmjournal

Статья в выпуске: 3 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе исследуются некоторые критерии специальной (мышечной) и кардиореспираторной выносливости организма спортсменов по конной выездке разной квалификации во время специальной тренировки на механической модели дрессурной лошади. Оценивается вклад статического и динамического компонентов мышечной активности в работу всадника, корреляция мышечных и вегетативных показателей. Показано, что работа всадника в выездке носит статодинамический характер с высокой долей статического компонента мышечной активности у низкоквалифицированных спортсменов. На специальную нагрузку их организм реагирует признаками недостаточной адаптации кардиореспираторной и нервно-мышечной систем, большими энергетическими затратами и моторной асимметрией вследствие отсутствия спортивной техники. Реакция вегетативных показателей организма профессиональных спортсменов по выездке на конкретный вид нагрузки не отличается значительным рабочим диапазоном ввиду экономичности энергетических затрат за счет совершенствования спортивной техники и мастерства.

Выносливость, выездка, электромиограмма, статический компонент, динамический компонент, мышцы

Короткий адрес: https://sciup.org/140220132

IDR: 140220132 | УДК: 612.745

Текст научной статьи Статодинамические характеристики тренировки в выездке на основе анализа вегетативных и нервно-мышечных показателей организма спортсменов

В спортивной медицине, физиологии и педагогике существует множество классификаций физической деятельности человека, учитывающей разную степень активности мышц, продолжительность и интенсивность нагрузки, энергетический обмен. Как известно, мышечная выносливость - это способность отдельной мышцы или мышечной группы выдерживать высокоинтенсивную, повторяющуюся или статическую нагрузку. Она тесно связана с мышечной силой и анаэробным резервом. Кардиореспираторная выносливость характеризует функционирование сердечнососудистой (ССС) и дыхательной систем, связана с аэробными возможностями организма и с его способностью выдерживать длительную ритмическую нагрузку [6]. В связи с недостатком изученности вопросов, касающихся физиологии спортсменов в конном спорте, данный вид спортивной деятельности представляет большой интерес для физиологов, врачей, тренеров, спортсменов. Выездка (dressage) - это отдельная олимпийская дисциплина конного спорта, где оценивается гармония, красота и сбалансированность движения лошади под всадником, а также точность и дозирование механических воздействий всадника на лошадь. Соревновательная езда спортсмена длится до 10 минут с учетом 20-40 минутной разминки на тренировочном поле. Кроме того, такого рода физическая нагрузка имеет ритмический, статический, повторяющийся элементы в течение нескольких часов (от 4 до 8 часов) тренировки всадника на нескольких лошадях. Помимо удержания своего центра тяжести в динамическом равновесии с лошадью и возможности «следовать с ней», не мешая, всадник должен постоянно контролировать ритм, темп движения лошади, регулярность и правильность ее аллюров (аллюр – способ поступательного движения лошади), модулировать исполнение элементов выездки лошадью и «генерировать» эти элементы. В то же время работу всадника нельзя отнести к абсолютно статическим интервальным нагрузкам, так как всадник совершает движения руками, ногами, поясницей, корпусом при управлении лошадью. То есть физическая деятельность всадника имеет больше степеней свободы, чем просто статическая силовая нагрузка. У спортсменов-конников только по показателям электромиограммы (ЭМГ) не представляется возможным четко разграничить статический (изометрический) и динамический (изотонический) компоненты мышечной деятельности во время специальной тренировки.

Цель работы: выявить и отследить в динамике, оценить вклад в работу статического и динамического компонентов мышечной выносливости в соотношении с некоторыми критериями кардиореспираторной системы организма у спортсменов по выездке разной квалификации во время специальной тренировки.

Материалы и методы.

В обследовании приняли участие 7 профессиональных спортсменов (КМС, мастеров спорта, 1-я группа) и 10 спортсменов-разрядников (низкой квалификации, 2-я группа) по конному спорту, специализации выездка. Группы спортсменов формировались из женщин в возрасте 2535 лет. Обеим группам всадников предлагалось выполнить тренировочную нагрузку на специальном механическом интерактивном тренажере (dressage simulator компании Racewood, Англия) – симуляторе дрессурной лошади. Данная механическая модель дрессурной лошади позволяла создать условия исследования, максимально приближенные к реальной специальной трени- ровке спортсмена. Биомеханические параметры работы всадника и элементы выездки отображались на интерактивном экране в ходе их выполнения. Тренировочная нагрузка состояла из 3-х возрастающих по сложности и интенсивности исполнения 10-минутных этапов и включала в себя специальную разминку (1-й этап) и основную нагрузку с соответствующими элементами выездки на двух аллюрах: рысь (2-й этап) и галоп (3-й этап) [3]. Тестирование проводилось под контролем компьютерного электромиографа «Синапс» («Нейротех», Таганрог). Производилась регистрация поверхностной интерференционной электромиограммы с двух сторон тела с четырех мышц, несущих основную нагрузку в выездке: икроножной мышцы (медиальная головка), тонкой мышцы бедра, наружной косой мышцы живота и разгибателя позвоночника (поясничная часть). Анализировались: Аср – средняя амплитуда суммарной ЭМГ (мВ), количество турнов (или число колебаний потенциала ЭМГ с амплитудой более 100 мкВ), соотношение ratio=турны/Аср. Показатели ССС и дыхания фиксировались прибором «Варикард 2,6» (Рязань, RAMENA) в покое до работы (фон), на трех этапах тренировки, в 1-ю, 3-ю и 5-ю минуты восстановления после нагрузки. Артериальное давление измеряли электронным тонометром до работы (фон), сразу после каждого этапа нагрузки и после 5-ти минут восстановления. Ведущую ногу у обследуемых при выполнении физических упражнений определяли на основе стандартных проб. Все обследуемые нами лица имели правую ведущую ногу. Перед началом исследований каждый спортсмен подписывал анкету добровольного информированного согласия. Статистическую значимость различий одноимённых показателей в зависимых группах оценивали по непараметрическому критерию Вилкоксона, в независимых группах – по методу Манна-Уитни. Взаимосвязь показателей определяли методом ранговой корреляции Спирмена. В качестве описательной статистики и наглядного материала использовали графики, где данные приводились по медианам.

Результаты и их обсуждение.

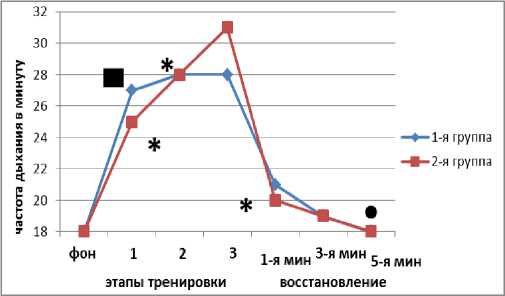

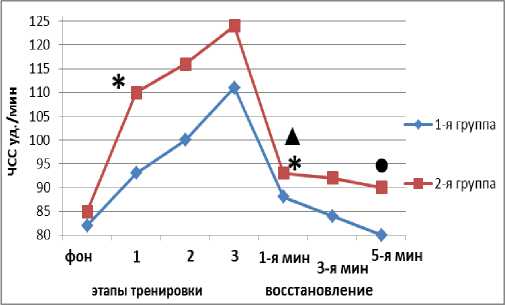

У профессиональных спортсменов (1-я группа) ЧСС и ЧД (частота дыхательных движений в минуту), а также ЧД и АДср. (артериальное давление среднее) коррелировали уже в фоне (до работы в покое) (R=0,9; p=0,04), что характеризует согласованную работу ССС и дыхательной систем их организма перед началом работы. В процессе специальной разминки (1-й этап работы) статистически значимо возросла ЧД (p=0,04) (рис.1) и отмечалась корреляция ЧСС и диастолического артериального давления (ДАД) (R=0,9; p=0,005), систолического артериального давления (САД) и ratio правой икроножной мышцы (R=0,9; p=0,005). На остальных ступенях нагрузки не наблюдалось статистически значимых различий в показателях по отношению к предыдущей ступени. В процессе восстановления уже после 1-й мин исследуемые показатели не имели различий с фоновым уровнем (р>0,05). Вышесказанное иллюстрирует хорошую скорость включения мышечных и вегетативных механизмов в работу всадника уже на этапе специальной разминки, высокую мобилизационную способность и адаптацию ССС и дыхательной систем к специальной тренировке.

У спортсменов низкой квалификации (2-я группа) в процессе разминки ЧСС и ЧД статистически значимо (р=0,04; р=0,02) превышали фоновые значения (рис. 1, 2). ЧД на 2-м этапе нагрузки (основная работа на рыси) значимо превышала ЧД на предыдущем этапе работы (р=0,03). В 1-ю мин восстановления ЧСС и ЧД были значимо ниже (р=0,04; р=0,02) показателей 3-го этапа работы (основная работа на галопе), а на 5-й мин - значимо ниже аналогичных показателей 1-й мин восстановления (р=0,04; р=0,03), но ЧСС - несколько выше фоновых значений (р>0,05). Однако ЧСС на 1-й мин восстановления была значимо выше ЧСС в фоне (р=0,04) в отличие от 1 -й группы спортсменов. Это означает замедленную, в сравнении с профессионалами, реакцию ССС организма на восстановление и недостаточные адаптационные сдвиги со стороны кардиореспираторной системы в связи с предъявляемой нагрузкой. Показатели артериального давления среднего (АДср.), ДАД на 5-й мин восстановления несколько превышали фоновые значения (р>0,05). На 1-м этапе нагрузки у спортсменов 2-й группы отмечался значимый прирост двойного произведения (ДП) (р=0,04). На 3-м этапе работы ДП на 56% превышало фоновый уровень. Рост ДП означает повышенную потребность миокарда в кислороде [1] в данный момент нагрузки, а в сочетании с высокими показателями АДср. и ДАД - присутствие большой доли статического компонента работы. АДср. зависит от сопротивления артериол, сердечного выброса и длительности сердечного цикла [1].

Согласно ранее описанным нами данным [24], у низко квалифицированных спортсменов, имеющих правую доминантную ногу, при езде на лошади парные мышцы работают асимметрично. Всадники удерживают равновесие в седле за счет усиления сокращения икроножных мышц и мышц разгибателя позвоночника с правой стороны тела. При этом несовершенный баланс компенсируется усиленной работой приводящих мышц бедра слева. Дополнительные исследования позволили расширить материал новыми данными. На разминке показатель ratio левой икроножной мышцы коррелировал с ДАД (R=0,9; p=0,04). На 2-м этапе нагрузки отмечалась корреляция ratio более сильной правой икроножной мышцы с ДАД (R=0,9; p=0,02). На 3-м этапе нагрузки показатель ratio правой икроножной мышцы коррелировал с ЧД (R=0,9; p=0,04), что, по-видимому, связано со сложностью работы, утомлением мышцы и усилением легочной вентиляции. Таким образом, правая икроножная мышца работала в усиленном режиме, с включением большого количества ДЕ и утомлением на 3-м этапе работы со снижением Аср (амплитуда ЭМГ средняя) и ratio. При этом преобладал статический компонент работы данной мышцы, что видно из корреляции ее с ДАД. Повышение ДАД связано с ростом периферического сопротивления сосудов и статическим напряжением мышц. Большая нагрузка приходится на сократительную функцию миокарда [1]. В работе правой мышцы разгибателя позвоночника прослеживалась корреляция с АД ср. (R=0,8; p=0,04) на 2-м этапе тренировки. В работе левой наружной косой мышцы живота отмечалась корреляция с ДП (R=0,9; p=0,04), тенденция к снижению Аср и росту ratio на 3-м этапе тренировки. Аср ЭМГ правой наружной косой мышцы живота значимо снижалась (р=0,04) на 3-м этапе нагрузки по сравнению со 2-м. Таким образом, в работе поясницы также прослеживались выраженные статические усилия и утомление наружных косых мышц живота. Быстро нарастающее утомление поясницы у низко квалифицированных всадников, видимо, связано со сложностью ее работы, излишним напряжением вследствие недостаточно скоординированной работы мышц на усложняющихся этапах нагрузки.

В работе левой тонкой мышцы бедра отмечалась корреляция Аср и ЧСС (R=0,9; p=0,04), а также ДП и Аср (R=0,9; p=0,04) правой тонкой мышцы бедра. При этом показатель Аср левой тонкой мышцы бедра значимо превышал (р=0,03) Аср парной мышцы на 3-м этапе работы, а ratio был значимо ниже (р=0,04).

Рис. 1. Динамика частоты дыхания у спортсменов высокой квалификации (1-я группа) и низкой квалификации (2-я группа) по мере повышения сложности нагрузки. Обозначения: * -p<0,05 по отношению к предыдущему этапу тренировки и • - p<0,05 - 5-я мин восстановления по отношению к 1-й мин восстановления у спортсменов 2-й группы; ■ - p<0,05 по отношению к предыдущему этапу тренировки у спортсменов 1-й гр.

Рис. 2. Динамика частоты сердечных сокращений у спортсменов высокой (1-я группа) и низкой (2-я группа) квалификаций по мере повышения сложности нагрузки. Обозначения для спортсменов 2-й гр.: * -p<0,05 по отношению к предыдущему этапу тренировки; •- p<0,05 - 5-я мин восстановления по отношению к 1-й мин восстановления; ▲ - p<0,05 - 1-я мин восстановления по отношению к фону.

Отметим, что увеличение амплитуды ЭМГ свидетельствует о рекрутировании дополнительного количества двигательных единиц (ДЕ), а рост турнов ЭМГ отражает увеличение частоты импульсации мотонейронов [7]. Поэтому тенденция к приросту ratio на сложных этапах нагрузки свидетельствует о преобладании частоты импульсации мотонейронов над включением новых ДЕ, а снижение ratio отражает включение новых ДЕ, проявляющееся в максимальном мышечном усилии и максимальной амплитуде Аср на ЭМГ доминирующей конечности [5]. Полага- ем, что работа всадника в выездке носит стато-динамический характер с высокой долей статического компонента у низкоквалифицированных спортсменов. При равной ЧСС статические нагрузки, по сравнению с динамическими, выполняются менее экономично, в энергетически более напряженном для ССС режиме [1]. Требования к аппарату кровообращения существенно повышаются, когда в мышечной деятельности спортсмена динамическая нагрузка сочетается со статической [6].

Заключение. Анализ полученных данных позволил констатировать следующее. Во-первых, реакция вегетативных показателей организма профессиональных спортсменов по выездке на сложные этапы специальной тренировки не отличается значительным рабочим диапазоном, в сравнении со спортсменами, тренирующими выносливость и скоростно-силовые упражнения взрывного характера. Однако экономичность энергетических затрат при двигательной деятельности достигается у них, по-видимому, за счет совершенствования спортивной техники и согласованной работы нервно-мышечных и кар-диореспираторных показателей. Во-вторых, тренировка профессиональных спортсменов включает в себя как динамический, так и статический компоненты мышечной активности. Однако действия профессиональных спортсменов автоматизированы и тонко скоординированы, следовательно, в работе задействовано меньшее число мышечных волокон фазового типа, что экономит энергетические ресурсы. В третьих, организм спортсменов по выездке низкой квалификации реагирует на специальную нагрузку более выраженным диапазоном функциональных сдвигов, отличается недостаточной адаптацией кардиреспираторной и нервно-мышечной систем к конкретному виду нагрузки. В четвертых, в работе низкоквалифицированных спортсменов преобладает статический компонент мышечных усилий. Причем в работу всадника включается большое количество фазовых мышечных волокон, что необходимо для удержания всадника в седле при постоянном смещении центра тяжести во время движения лошади и при выполнении элементов выездки. В пятых, работа низкоквалифицированных спортсменов отличается низкой техникой и участием лишних мышц, лишних двигательных единиц, что сопровождается повышением расхода энергии. Полагаем, что моторная асимметрия у таких всадников обусловлена неравномерной адапта- цией к нагрузке парных мышц, а также хаотично возникающими в ходе тренировки «очагами» статических усилий, по-видимому, связанными с явлениями иррадиации в нервных центрах на начальных этапах формирования двигательных навыков.

Таким образом, рассматривая вопрос специальной выносливости у спортсменов по выездке разной квалификации, можно заключить, что высококвалифицированные всадники в своей

Список литературы Статодинамические характеристики тренировки в выездке на основе анализа вегетативных и нервно-мышечных показателей организма спортсменов

- Белоцерковский З.Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов. -М.: Советский спорт, 2009. -348 с.

- Пигарева С.Н. Исследование моторной асимметрии в работе ведущих мышечных групп у спортсменов-конников на разных этапах специальной тренировки//Асимметрия. -2017. -Том 11, № 1. -С. 50-59.

- Пигарева С.Н. Новый подход к методическому и физиологическому контролю функционального состояния организма спортсменов по конной выездке во время специальной тренировки//Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. -2016. -№ 9 (139). -С. 148-151.

- Пигарева С. Н. Физиологические аспекты спортивной тренировки в конной выездке//Тюменский медицинский журнал. -2016. -Т. 18, № 3. -С. 53-55.

- Пигарева С.Н. Функциональная асимметрия четырёхглавой мышцы бедра у лиц, занимающихся физической культурой и спортом при выполнении этапно-дозированной нагрузки до отказа//Академический журнал Западной Сибири. -2015. -Том 11, № 3 (58). -C. 70-71.

- Спортивная физиология: Учеб. для ин-тов физ. Культ./Под ред. Я.М. Коца. -М.: Физкультура и спорт, 1986. -240 с.

- Dietz V. Analysis of the electrical muscle activity during maximal contraction and influence of ischemia//J. Neurol. -1978. -Vol. 37. -Р. 187.