Стеклянные чаши из меотских и сарматских погребений Прикубанья

Автор: Лимберис Н.Ю., Марченко И.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

Стеклянные чаши, как правило, происходят из богатых погребений. Наиболее ранними являются редкие находки «ахеменидских» чаш с лепестковым орнаментом, относящиеся к IV в. до н. э. В погребениях II-I вв. до н. э. чаши представлены уже несколькими типами: две глубокие полусферические чаши из одноцветного стекла (гладкая и с желобками под венчиком - Grooved bowl), чаша с «узкими лепестками» (Long-Petal bowl), две полихромные спиральные чаши (Spiral Reticella bowls). В памятниках I в. н. э. встречены следующие типы: три чаши с желобками (Linear-Cut bowls), пять реберчатых чаш (Ribbed bowls) разных вариантов, профилированная чаша (Double Convex bowls) миллефиори и тонкая чашечка с ребрами (zarte Rippenschale).

Прикубанье, стеклянные чаши, атрибуция, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/143180596

IDR: 143180596 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.26-39

Текст научной статьи Стеклянные чаши из меотских и сарматских погребений Прикубанья

Одним из материальных свидетельств экономических и политических связей меотов и сарматов с античными центрами являются стеклянные сосуды, в частности чаши, которые для Прикубанья были довольно редкой категорией импорта и встречаются, как правило, в богатых погребениях.

К наиболее ранним находкам относятся т. н. ахеменидские чаши с лепестковым декором, отлитые или оттиснутые из стеклянного диска, после чего снаружи наносилась резьба абразивным инструментом. Образцами для таких чаш служили металлические изделия, найденные не только на территории ахеме-нидского Ирана, но и далеко за его пределами. До недавнего времени подобные чаши были известны только в Закубанье – это фрагменты двух или трех «фиал» с лепестковым орнаментом из основного погребения Курджипского кургана из просвечивающего стекла с желтовато-зеленоватым оттенком. Это погребение Л. К. Галанина датировала последней четвертью IV в. до н. э., а сами сосуды предположительно отнесла к более раннему времени – середине IV в. до н. э. (Галанина, 1970. С. 27–32. Рис. 2; 3: 2–10; Галанина, 1980. С. 33–34, 54–55. Кат. 9–11). В настоящее время С. В. Полин, с учетом произведенной им коррекции хронологии скифских курганов, ограничил датировку Курджипса началом http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.270.26-39

третьeй четверти столетия ( Полин , 2014. С. 487), но с этой датой нам трудно согласиться.

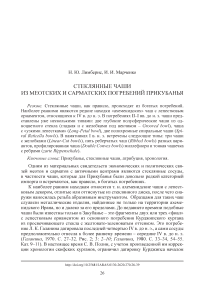

Не так давно количество известных «ахеменидских» чаш пополнилось находкой из погребения № 652з могильника Старокорсунского городища № 2, относящегося к Краснодарской группе меотских памятников правобережья Кубани. Круглодонная чаша с плавно отогнутым краем изготовлена из бесцветного стекла (рис. 1: 1 ). По совместно встреченным импортам (два чернолаковых ле-кифа, амфоры Книда и Пепарета) датировка погребения ограничивается второй четвертью IV в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2016а. С. 81–83. Рис. 1–3).

Более поздняя чаша, типа найденной в старокорсунском погребении, присутствует среди комплекса вещей из сарматского кургана 20 у деревни Семе-новка Белгород-Днестровского района Одесской области Украины ( Полин , 1992. С. 96–97. Рис. 11: 11 ; Simonenko , 2003. P. 42–44. Fig. 2: 1 ). Хронология этого комплекса, в который входили четыре амфоры разных центров (Родос, Синопа, Кос и Книд), определяется по родосским клеймам эпонима Агесиппа и фабриканта Эпигона в пределах последней трети или четверти III в. до н. э. ( Зайцев , 2012. С. 58–63; Полин , 2014. С. 597–598, 634).

Для полноты картины, следует добавить, что два фрагмента стеклянной чаши «с рельефным расчлененным пояском» были найдены в богатом погребении № 8 меотского могильника Лебеди III вместе с краснофигурным рыбным блюдом первой четверти IV в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2016б. С. 167). Также в погребении № 1 кургана Новолабинского IV городища обнаружены фрагменты двух чаш из бесцветного стекла: с желобками снаружи и с «прорезным орнаментом в виде широких листьев и каннелюр». В этом насыщенном инвентарем комплексе присутствует горло родосской амфоры ранней серии с характерным плавным изгибом ручек и чернолаковая миска классического типа ( Раев, Беспалый , 2006. С. 10, 11. Табл. 3: 4, 5 ; 7: 11, 12 ).

Во II–I в. до н. э. общее количество стеклянных сосудов разных видов в ме-отских и сарматских погребениях заметно возрастает. Стеклянные чаши этого времени, изготовленные методом отливки или прессовки, представлены отдельными экземплярами нескольких типов глубоких полусферических чаш, копирующих металлические и глиняные сосуды.

К одному из самых ранних типов относится чаша со слегка вогнутым дном из прозрачного «коричневатого» стекла (рис. 1: 2 ) из сарматского погребения № 3 кургана 1 у хутора Северный. Автор раскопок А. С. Скрипкин датировал погребение III–II в. до н. э. ( Скрипкин , 1984. С. 218, 223. Рис. 1). Более узкая дата комплекса – вторая половина II в. до н. э. – была обоснована И. И. Марченко ( Марченко , 1996. С. 87; Лимберис, Марченко , 2003. С. 113, 180. № 14. Рис. 16: 14 ; Marčenko, Limberis , 2008. S. 298, 382. Kat. Nr. 22. Taf. 40: 8 ).

В Зубовском кургане 1 была найдена чаша из полупрозрачного желтоватого стекла, с двумя проточенными бороздками под венчиком с внутренней стороны (рис. 1: 3 ), учтенная в своде В. В. Кропоткина ( Кропоткин , 1970. С. 99. № 869. Рис. 73: 4 ). Эта чаша ( Hemispherical Grooved bowl ) принадлежит к широко распространенному в Восточном Средиземноморье типу эллинистических сосудов группы А, по Д. Ф. Гросу ( Grose , 1979. P. 54–57), происходящих из погребений середины II – начала I в. до н. э. ( Weinberg , 1970. P. 20–27; Weinberg , 1973. P. 40.

Рис. 1. Стеклянные чаши из Прикубанья

1 – могильник Старокорсунского городища № 2, п. № 632з; 2 – курган 1 у хут. Северный, п. № 3; 3 – Зубовский курган 1; 4 – курган в станице Даховской; 5 – курган у хут. Песчаный, п. № 10; 6 – Тенгинский могильник, п. № 177 (фото по: Беглова, Эрлих , 2018. Рис. 108: 5 )

Fig. 3: 3 ; Hayes , 1975. № 39; Stern, Schlick-Nolte , 1994. P. 101, 248, 249. No. 64, 65). И. И. Гущина и И. П. Засецкая, опубликовавшие материалы из курганов Зубов-ско-Воздвиженской группы, определили дату чаши в пределах I в. до н. э., так как она занимает «промежуточное положение между эллинистическими образцами и изделиями римской эпохи», а комплекс кургана 1 в целом отнесли ко второй половине столетия ( Гущина, Засецкая , 1989. С. 85–86, 87, 117. Кат. № 128. Табл. XI; XII). В настоящее время этот комплекс, в котором кроме стеклянной чаши найдены бронзовая кружка типа Idria и фибула Alesia, датируется в пределах 40-х гг. I в. до н. э. ( Щукин , 1992. С. 107; Марченко , 1996. С. 128–129, прим. 1; Лимберис, Марченко , 2003. С. 110, 180. № 4а. Рис. 16: 4а ; Marčenko , Limberis, 2008. S. 299, 381. Kat. Nr. 5. Taf. 7; 8).

Из грабительских раскопок курганов в станице Даховской в 1930-х гг. происходит чаша с узкими лепестками и розеткой на дне из непрозрачного светло-зеленого стекла (рис. 1: 4 ). Она оформлена в стиле декора серебряных сосудов: каннелюры соединены вверху процарапанными дуговидными линиями, край подчеркнут узким желобком, на дне снизу – три концентрических желобка и восьмиконечная розетка. Вероятно, техника ее изготовления близка чаше IV в. до н. э. из Старокорсунской. В музее Штутгарта (Собрание Вольфа) хранится чаша из Канозы аналогичной формы и орнаментации ( Long-Petal bowl ) из бесцветного стекла. Подобные чаши принадлежат к относительно небольшой группе сосудов, происходящих из Восточного Средиземноморья (главным образом из памятников Греции), где они датируются серединой II – началом I в. до н. э. ( Stern, Schlick-Nolte , 1994. P. 101–102, 252–255. No. 66).

Б. В. Лунин, опубликовавший чашу из Даховской, ссылался на мнение М. И. Ростовцева, который считал находки «полусферических чашек зеленого стекла» характерными для I в. до н. э. ( Лунин , 1940. С. 22–23. Рис. 3; 4). В. В. Кропоткин же относил эту чашу к сирийскому производству I в. н. э. ( Кропоткин , 1970. С. 101. № 888. Рис. 73: 4 ; 74: 7 ). Среди предметов из Даховской (№ 25 по списку) числится бронзовая кружка «с изогнутой ручкой в виде арбалетной фибулы» ( Лунин , 1940. С. 13). Эта находка (возможно, кружка типа Idria?) натолкнула нас на весьма условное предположение, что стеклянная чаша и кружка могут относиться к одному комплексу середины – второй половины I в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2003. С. 110, 180. № 29. Рис. 16: 29 ; Marčenko, Limberis , 2008. S. 299, 384. Kat. Nr. 72. Taf. 105: 1 ). Аналогичная чаша была найдена в погребении № 8 кургана 55 Калиновского могильника на Нижней Волге, которое по набору бронзовой посуды было отнесено В. П. Шиловым к концу I в. до н. э. ( Шилов , 1959. С. 404, 487. Рис. 57: 9 ; Шилов , 1975. С. 142–145). В. В. Кропоткин же датировал чашу из калиновского комплекса так же, как и даховскую, – I в. н. э. ( Кропоткин , 1970. С. 101. № 897. Рис. 74: 10 ). М. Ю. Трейстер, проведя подробный анализ импортов из калиновского погребения, в целом поддержал датировку В. П. Шилова, но с некоторой корректировкой в сторону удревнения, и ограничил его хронологию временем не позднее последней четверти I в. до н. э. ( Трейстер , 2020. С. 168, 173. Рис. 5), с чем мы полностью согласны.

Две полихромные чаши выполнены в довольно редкой и сложной технике навивки на основу стеклянных жгутов (fadenbandglastechnik, net-work glass). Область распространения таких чаш на Ближнем Востоке и в Малой Азии весьма широка – от Ирака и Сирии до Турции. Однако наибольшее количество находок происходит из некрополя Канозы в Южной Италии (Spiral Reticella vessels). Эту группу (Canosa Group), в которую входят стеклянные сосуды разных видов, А. Оливер в целом предложил датировать от конца III до конца II в. до н. э. (Oliver, 1968. P. 52–55). Спиральные чаши делятся на размерные варианты. Наиболее ранними являются круглодонные чаши диаметром 16–19,5 см, которые датируются, как правило, концом III – началом II в. до н. э. Маленькие чашечки (диаметром до 10 см и несколько больше), большинство которых имеет кольцевое основание, относятся к первой четверти I в. до н. э. Круглодонные чаши диаметром от 13 см рассматриваются как промежуточный вариант второй половины II в. до н. э. (Stern, Schlick-Nolte, 1994. P. 71–72, 105, 111, 272–275. No. 73, 74).

Фрагменты стенки и кольцевого поддона небольшой чашечки (диаметр венчика – около 12,7 см) из кургана у хут. Песчаный (рис. 1: 5 ) связаны с богатым погребением № 10 сарматской жрицы. Этот сосуд изготовлен из узких полосок прозрачного светло-желтого стекла, обвитых вертикально расположенными нитями глухого желтого стекла и закрученных в одном направлении. По краю высокого пристыкованного кольцевого поддона и венчика проложены жгуты прозрачного лилового стекла, перевитые нитями белого цвета. Две аналогичные чашечки меньшего размера находились на борту корабля, потерпевшего кораблекрушение у Антикиферы около 65 г. до н. э., а бытовали они, возможно, на протяжении всего столетия ( Oliver , 1968. P. 55, 56. No. 3. Fig. 9; Weinberg , 1965. P. 37–38. Fig. 15; 16; Stern, Schlick-Nolte , 1994. P. 298–299; Лимберис, Марченко , 2003. С. 111. Рис. 17: 8 ; Симоненко , 2011. С. 74. Рис. 50: 4, 5 ).

А. М. Ждановский, опираясь, в числе других предметов инвентаря, на точную дату изготовления фибулы-броши (80-е гг. I в. до н. э.), все же не решился узко датировать п. № 10 из Песчаного кургана. Он отнес его ко второй половине I в. до н. э. «с определенным тяготением к рубежу эр» ( Ждановский , 1990. С. 111). Мы датировали это погребение второй половиной I в. до н. э. ( Marčenko, Limberis , 2008. S. 300. Kat. Nr. 12. Taf. 19: 2 ), А. В. Симоненко – I в. н. э. ( Симоненко , 2011. С. 76).

Чаша другой формы («фиала») была найдена в п. № 177 Тенгинского могильника (рис. 1: 6 ), принадлежащего меотской жрице. Эта чаша – круглодонная, изготовлена из спирально спаянных жгутов бесцветного и глухого желтого стекла, венчик – из жгутов синего и белого глухого стекла (диаметр венчика – 13 × 13,5 см). Аналогичная чаша присутствует среди 10 сосудов из гробницы в Канозе, хранящихся в Британском музее. Эта коллекция датируется не позднее конца III в. до н. э., а датировка самого погребения может быть ограничена последней четвертью столетия ( Harden , 1968. P. 23, 27, 45. No. 6. Fig. 18; 19).

Тенгинское погребение первоначально было узко датировано Е. А. Бегловой в пределах последней четверти II – рубежа II–I в. до н. э. ( Беглова , 2005. С. 167, 172. Рис. 2: 5 ), а позднее отнесено к третьей хронологической группе второй половины II – первой четверти I в. до н. э. ( Беглов, Эрлих , 2018. C. 169, 176. Рис. 199).

К широко распространенному типу относятся литые или формованные чаши с проточенными изнутри под венчиками и на стенках бороздками (Linear-Cut bowls), с уплощенным или слегка вогнутым дном из коричневого с различными оттенками стекла, появившиеся еще в эллинистическое время. Эти сосуды сопоставимы с формой Isings 1, к которой исследовательница, К. Айсингс, относила полусферические чаши из одноцветного и полихромного стекла, выполненные в разной технике литья и прессовки (Isings, 1957. P. 15–17). Такие чаши были широко распространены в римское время в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. в сиро-палестинском регионе и в Италии, где действовали мастерские по их изготовлению (Grose, 1979. P. 56, 63–65. Group D; Grose, 1982, P. 26–27. Fig. 7: d, e; Grose, 1984. P. 27. Fig. 1; Grose, 1989. P. 213, 247. Fig. 247; Hayes, 1975. P. 18. Fig. 1: 42. Taf. 3: 42; Jennings, 2000. P. 50–53; Stern, Schlick-Nolte, 1994. P. 324–325. № 97; Кунина, 1997. С. 257. Кат. № 51. Рис. 29). В некрополе Са-мофракии такая чаша была найдена в погребении последней четверти I в. до н. э. (Dusenbery, 1967. P. 39. Fig. 10. No. 9; Dusenbery, 1998. P. 255. No. S 151–22). В западноевропейских памятниках этот тип чаш также прослеживается с конца I в. до н. э. примерно до середины следующего столетия. В римском лагере Аугуста Раурика – это форма AR 3.2 с узкой датировкой в пределах 20–50 гг. (Rütti, 1991, S. 40. Taf. 30: 717, 718. Formentafel 1; Fünfschilling, 2015. S. 105, 266. Abb. 137: 1; 309: 1). Чаши этой формы из святилища у перевала Гурзуфское Седло в Крыму исследователи относят к третьей подгруппе полусферических чаш второй половины I в. до н. э. – начала I в. н. э. (Новиченкова, 2002. С. 17–19. Рис. 3; 2015. С. 95).

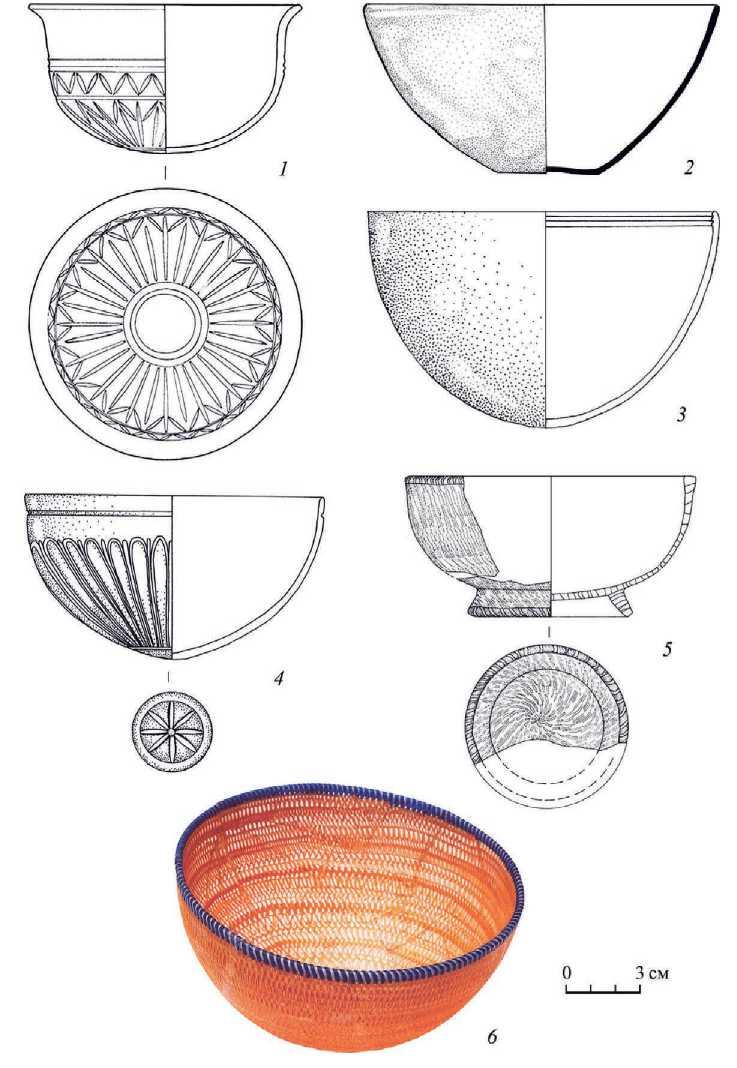

Две чаши этой формы были найдены в грунтовых могильниках правобережья Кубани, третья – в причерноморской зоне на юго-востоке Азиатского Боспора. Чашу из п. № 90/1938 г. Усть-Лабинского могильника № 2 ( Анфимов , 1951. С. 197. Рис. 17: 11 ; Кропоткин , 1970. С. 100. № 885. Рис. 70: 7 ) выделяют слегка прогнутые стенки и слабо отогнутый край (рис. 2: 1 ). Одинаковые чаши с округленными стенками и вертикальным краем происходят из п. № 31 Елизаветинского могильника № 2 (рис. 2: 2 ) и п. № 9 некрополя Цемдолины (рис. 2: 3 ). В этих комплексах в паре с чашами присутствовали стеклянные скифосы ( Анфимов , 1984. С. 89–90. Табл. VI: 11, 12 ; Малышев, Трейстер , 1994. С. 67–68. Табл. 1: 2 ; 3: 3 ; Малышев , 2008. С. 149–150. Рис. 109; Malyšev, Treister , 1994. S. 61. Abb. 21: 22 . Taf. 4). Все три погребения и найденные в них чаши мы отнесли к первой половине I в. н. э. ( Лимберис, Марченко , 2003. С. 110. Рис. 15; Mar-čenko, Limberis , 2008. S. 298–299. Kat. Nr. 32: 5 ; 81: 1 ; 188: 1 . Abb. 12. Taf. 60; 112: 5 ; 195). Эта хронология подтверждается находками италийских бронзовых сосудов в п. № 9 из Цемдолины, датировка которого ранее ограничивалась исследователями в пределах первой половины I в. до н. э. ( Малышев, Трейстер , 1994. С. 70; Malyšev, Treister , 1994. S. 65), а в настоящее время уточнена до рубежа н. э. – первой трети I в. н. э. ( Довгалюк, Малышев , 2008. С. 27. Рис. 19: 5, 6 ; Трейстер , 2008. С. 181–185).

Другой тип чаш, предшественниками которых также были эллинистические сосуды из сиро-палестинского региона – это изготовленные в технике прессовки чаши с ребрами ( Rippenschale, Ribbed bowls ).

Для глубоких чаш с S-видным профилем характерны короткие частые ребра, не доходящие до дна сосуда, и заметно вогнутое дно. С внутренней стороны на стенках и под венчиком часто встречаются проточенные бороздки. Их прототипы из Восточного Средиземноморья относятся еще к I в. до н. э. ( Fünfschilling ,

Рис. 2. Стеклянные чаши из Прикубанья

1 – Усть-Лабинский могильник № 2, п. № 90/1938 г.; 2 – Елизаветинский могильник № 2, п. № 31/1981 г.; 3 – некрополь Цемдолина, п. № 9; 4–6 – могильник городища № 1 хут. Ленина ( 4 – п. № 271; 5 – п. № 419; 6 – п. № 344); 7, 8 – могильник Мезмай 1, п. № 11; 9 – могильник Старокорсунского городища № 3, п. № 265

2015. S. 105. Fig. 136). Чаши этой разновидности, из зеленовато-желтого и оливкового полупрозрачного стекла, можно сопоставить с формой Isings 3c, так как ребра, расположенные на линии наибольшего диаметра, не доходят до дна ( Isings , 1957. P. 20–21). Найдены они в п. № 271, № 344 и № 419 могильника городища № 1 хут. Ленина (рис. 2: 4, 5, 6 ), которые не имеют узких дат, но не выходят за рамки I в. н. э. ( Лимберис, Марченко , 2003. С. 110. Кат. № 58, 61, 64. Рис. 14: 58, 61, 64 ; Marčenko, Limberis , 2008. S. 298. Kat. Nr. 117: 1 ; 121: 1 ; 125: 1 . Taf. 128: 5, 6 ; 132: 5 ). Подобные чаши не были распространены так широко, как чаши с длинными ребрами. Известные нам чаши с короткими ребрами (в основном, с прямым краем) относятся к периоду Августа/Флавиев хотя их узкая датировка ограничивается примерно 15–50 гг. Реже встречаются чаши со слабо отогнутым краем, довольно близкие по форме сосудам с хут. Ленина ( Rüt-ti , 1991. Formentafel 1, AR 2.3; Fünfschilling , 2015. S. 265. Abb. 305; 306; Saldern et al. , 1974. S. 96, 97. No. 252, 255, 259; Lightfoot , 1993. P. 28. Fig. 21). Аналогичная чаша была найдена в святилище у перевала Гурзуфское Седло на площадке сакрального центра ( Новиченкова , 2015. С. 97. Рис. 200: 2 ).

Две стеклянные чаши разных типов были обнаружены в погребении № 11 могильника Мезмай 1. Автор раскопок Н. Ф. Шевченко датировал этот комплекс второй четвертью – серединой I в. н. э. ( Шевченко , 2020. С. 81). Одна из чаш – реберчатая, глубокая, из матового желто-зеленого стекла, с глубокими параллельными бороздками на стенках и венчике с внутренней стороны (рис. 2: 8 ). В своей публикации автор раскопок ошибочно определил этот сосуд как мелкую форму Isings 3a (Там же. С. 70, 74. Рис. 4: 5 ; 8: 2 ). На самом деле – это глубокая форма Isings 3b, широко распространенная от позднереспубликанского времени до времени Траяна в памятниках Западной Европы, причем узкие датировки ограничиваются в пределах 20–110 гг. ( Isings , 1957. P. 18–20; Goetherd-Polaschek , 1977. S. 349. Formentafel A, T 3b; Rütti , 1991. Formentafel 1, AR 2.2; Fünfschilling , 2015. S. 263–264. Fig. 304).

Вторая чаша из этого погребения (рис. 2: 7 ), изготовленная в технике мил-лефиори ( Шевченко , 2020. С. 72, 74, 76. Рис. 4: 4 ; 8: 1 ), относится к форме Isings 2 ( Isings , 1957. P. 17). Подобные профилированные чаши ( Double Convex bowls ), одноцветные и полихромные, выпускались в первой половине I в. до н. э. в мастерских Восточного Средиземноморья и Италии ( Saldern et al. , 1974. Nr. 314–321; Goetherd-Polaschek , 1977. S. 349. Formentafel A, T 17; Rütti , 1991. For-mentafel 1, AR 6.2; Stern, Schlick-Nolte , 1994. P. 328–331. № 99–101; Fünfschilling , 2015. S. 272. AR 6.2).

Пара стеклянных чаш, аналогичных мезмайским, происходит из п. № 51 (ул. Астраханская) некрополя Горгиппии, широко датированном рубежом – первой половиной I в. н. э. Нужно заметить, что вместе с чашами была найдена фибула типа «авцисса» первой половины I в. н. э. ( Алексеева , 1982. С. 74–79. Рис. 42; 43; Алексеева, Сорокина , 2007. С. 57, 60–61. Рис. 10; 14. Табл. 38: 3, 4 ; Трейстер , 1982. С. 150. Рис. 1: 2 ).

Единственным экземпляром в Прикубанье представлена тонкая чашечка с ребрами (рис. 2: 9 ), изготовленная методом свободного выдувания ( zarte Rippenschale ). Стекло прозрачное аметистовое, на дне – асимметричная спираль из белого глухого стекла. Чаша была найдена в разрушенном п. № 265

грунтового могильника Старокорсунского городища № 3 вместе с канфаром из дутого стекла второй половины I в. н. э. ( Лимберис, Марченко , 2003. С. 113. Кат. № 89. Рис. 23, 32; Marčenko, Limberis , 2008. S. 298, 302. Kat. Nr. 165: 1, 2 . Abb. 17. Taf. 172). Этот тип чаш был распространен очень широко в римском мире и встречается далеко за его пределами. Их производство и импорт обеспечивали в основном мастерские Италии, в частности Аквилеи ( Щапова , 1983. С. 133–134. Рис. 35: 4 ). Многочисленные экземпляры таких чаш второй – третьей четверти I в. н. э. из разных музейных собраний имеют североиталийское или восточносредиземноморское происхождение ( Saldern et al ., 1974. № 260– 266; Follmann-Schulz , 1992. S. 24. № 12; Lightfoot , 1993. P. 38. Fig. 55, 56; Кунина , 1997. С. 295. № 204–211). Две чашечки происходят из гробницы августовского времени некрополя Самофракии ( Dusenbery , 1967. P. 44–45. Fig. 33, 34). Общая современная датировка этой формы (Isings 17, Trier 4, AR 28) из западных памятников определяется в пределах около 15/20–50 гг., в Aугуста Раурика – в основном 20–80 гг. ( Isings , 1957. P. 35–36; Goetherd-Polaschek , 1977. S. 349. Formentafel A; Rütti , 1991. Formentafel 1; Fünfschilling , 2015. S. 291. Abb. 355). Целая z arte Rippenschale и обломок еще одной такой же чаши обнаружены в п. I в. н. э. некрополя Горгиппии ( Алексеева , 1982. С. 26. Рис. 12: 3 ; Алексеева, Сорокина , 2007. С. 57. Табл. 38: 1, 2 ; 65. Рис. 9 (справа), 11). В святилище у перевала Гурзуфское Седло известно 16 экземпляров чаш этого типа ( Новиченкова , 2015. С. 100. Рис. 201: 2 ).

Время бытования определенных типов стеклянных чаш, как правило, совпадает с периодом их изготовления в центрах производства. При датировке погребений из Прикубанья важно учитывать, что чаши были ценными предметами для владельцев и при бережном обращении могли использоваться довольно долго. Но, учитывая хрупкость этих сосудов, период их хронологического запаздывания не был значительным, на что указывает хронология других находок из закрытых комплексов.

Список литературы Стеклянные чаши из меотских и сарматских погребений Прикубанья

- Алексеева Е. М., 1982. Юго-восточная часть некрополя Горгиппии // Горгиппия: материалы Анапской археолог. экспедиции. 2. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. С. 5–116.

- Алексеева Е. М., Сорокина Н. П., 2007. Коллекция стекла античной Горгиппии. М.: Интербук-бизнес. 159 с.

- Анфимов И. Н., 1984. Меотский могильник I–II вв. н. э. близ станицы Елизаветинской // Вопросы археологии Адыгеи / Ред.: Н. В. Анфимов, П. У. Аутлев. Майкоп. С. 83–111.

- Анфимов Н. В., 1951. Меото-сарматский могильник у станицы Усть-Лабинской // МИАСК / Ред. Е. И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 155–207. (МИА; № 23.)

- Беглова Е. А., 2005. Богатое женское погребение из Тенгинского грунтового могильника // Материальная культура Востока. 4. М.: Гос. музей Востока. С. 106–181.

- Беглова Е. А., Эрлих В. Р., 2018. Меоты Закубанья в сарматское время. По материалам Тенгинского грунтового могильника. М.; СПб.: Нестор-История. 384 с.

- Галанина Л. К., 1970. Стеклянные сосуды из Курджипского кургана // АСГЭ. Вып. 12. Л. С. 35–44.

- Галанина Л. К., 1980. Курджипский курган. Памятник культуры прикубанских племен IV века до н. э. Ленинград: Искусство. 127 с.

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1989. Погребения зубовско-воздвиженского типа из раскопок Н. И. Веселовского в Прикубанье (I в. до н. э. – начало II в. н. э.) // Археологические исследования на юге Восточной Европы / Отв. ред. М. П. Абрамова. М.: ГИМ. С. 71–141. (Труды ГИМ; т. 70.)

- Довгалюк Н. П., Малышев А. А., 2008. Описание погребальных комплексов. Каталог // Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспора: по материалам Цемдолинского некрополя / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: ИА РАН: Гриф и К. С. 8–128. (Некрополи Черноморья; 2.)

- Ждановский А. М., 1990. Новые погребения сарматского круга из Закубанья // Древние памятники Кубани / Ред.: А. М. Ждановский, И. И. Марченко. Краснодар. С. 102–116.

- Зайцев Ю. П., 2012. Античная керамика в ритуальных (вотивных) кладах Северного Причерноморья // Древности Северного Причерноморья III–II вв. до н. э. / Отв. ред. Н. П. Тельнов. Тирасполь: Приднестровский гос. ун-т. С. 55–66.

- Кропоткин В. В., 1970. Римские импортные изделия в Восточной Европе (II в. до н. э. – V в. н. э.). М.: Наука. 279 с. (САИ; вып. Д1-27.)

- Кунина Н. З., 1997. Античное стекло в собрании Эрмитажа. СПб.: ГЭ: АРС. 359 с.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2003. Стеклянные сосуды позднеэллинистического и римского времени из Прикубанья // Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 3. Краснодар. С. 106–183.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2016а. Погребение со стеклянной чашей из могильника Старокорсунского городища № 2 // АВ. 22. СПб.: ИИМК РАН. С. 76–84.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2016б. О некоторых типах чернолаковой керамики из меотского могильника Лебеди III // Археологическая наука: практика, теория, история: сб. науч. тр. памяти И. С. Каменецкого / Отв. ред.: А. Н. Гей, И. А. Сорокина. М.: ИА РАН. С. 160–171.

- Лунин Б. В., 1940. Серебряная чаша и стеклянная чашка из находок у станицы Даховской. Ростов-на-Дону: Ростиздат. 24 с. (Отд. отт. из «Известий Ростовского областного музея краеведения».)

- Малышев А. А., 2008. Погребальный инвентарь Цемдолинского некрополя // Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспора: по материалам Цемдолинского некрополя / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: ИА РАН: Гриф и К. С. 129–135. (Некрополи Черноморья; 2.)

- Малышев А. А., Трейстер М. Ю., 1994. Погребение Зубовско-Воздвиженского типа в окрестностях Новороссийска // Боспорский сборник. 5. М. С. 59–86.

- Марченко И. И., 1996. Сираки Кубани (по материалам курганных погребений Нижней Кубани). Краснодар: Кубанский гос. ун-т. 337 с.

- Новиченкова К. В., 2002. Стеклянные гладкостенные чаши из святилища античного времени у перевала Гурзуфское Седло // МАИЭТ. Вып. 9. Симферополь. С. 15–26.

- Новиченкова Н. Г., 2015. Горный Крым II в. до н. э. – II в. н. э.: по материалам раскопок святилища у перевала Гурзуфское Седло. Симферополь: Н. Орiанда. 216 с.

- Полин С. В., 1992. От Скифии к Сарматии. Киев. 201 с.

- Полин С. В., 2014. Скифский Золотобалковский курганный могильник V–IV вв. до н. э. на Херсонщине. Киев: Олег Фiлюк. 776 с. (Курганы Украины; 3.)

- Раев Б. А., Беспалый Г. Е., 2006. Курган скифского времени на грунтовом могильнике IV Новолабинского городища. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. 110 с.

- Симоненко А. В., 2011. Римский импорт у сарматов Северного Причерноморья. СПб.: Нестор-История. 272 с. (Историческая библиотека.)

- Скрипкин А. С., 1984. Два погребения раннего железного века из Прикубанья // Древности Евразии в скифо-сарматское время / Ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова, В. Г. Петренко. М.: Наука. С. 218–224.

- Трейстер М. Ю., 1982. Фибулы из Горгиппии // Горгиппия: материалы Анапской археолог. экспедиции. 2. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. С. 150–166.

- Трейстер М. Ю., 2008. Импортная металлическая посуда из Цемдолинского некрополя // Аспургиане на юго-востоке азиатского Боспора: по материалам Цемдолинского некрополя / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: ИА РАН: Гриф и К. С. 181–187. (Некрополи Черноморья; 2.)

- Трейстер М. Ю., 2020. Богатое сарматское погребение Калиновского могильника в Нижнем Поволжье и возможности его интерпретации // SP. № 4. C. 163–178.

- Шевченко Н. Ф., 2020. Элитное женское погребение в могильнике Мезмай-1 // Историко-археологический альманах. 15. Армавир; Краснодар; М.: Армавирский краевед. музей. С. 66–84.

- Шилов В. П., 1959. Калиновский курганный могильник // Древности Нижнего Поволжья (итоги работ Сталинградской археолог. экспедиции). Т. 1 / Отв. ред. Е. И. Крупнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 323–523. (МИА; № 60.)

- Шилов В. П., 1975. Очерки по истории древних племен Нижнего Поволжья. Л.: Наука. 208 с.

- Щапова Ю. Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). М.: МГУ. 201 с.

- Щукин М. Б., 1992. Некоторые замечания к хронологии Зубовско-Воздвиженской группы и проблема ранних алан // Античная цивилизация и варварский мир / Ред. Б. А. Раев. Новочеркасск: Новочеркасский музей истории донского казачества. С. 103–125.

- Dusenbery E. B., 1967. Ancient Glass from the Cemeteries of Samothrace. Museum // JGS. Vol. 9. P. 34–49.

- Dusenbery E. B., 1998. Samothrace. II. The Necropolis. Princeton: Princeton University Press. 1252 p.

- Follmann-Schulz A.-B., 1992. Die römischen Gläser im Rheinischen Landesmuseum Bonn. Köln; Bonn: Rheinland: Habelt. 109 S.

- Fünfschilling S., 2015. Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. 1. Augst: Augusta Raurica. 456 S. (Forschungen in Augst; 51.)

- Goetherd-Polaschek K., 1977. Katalog der Römischen Glaäser der Rheinischen Landsmuseums Trier. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern. 352 S.: ill. (Trier Grabungen und Forschungen; 9.)

- Grose D. F., 1979. The Syro-Palestinian Glass Industry in the Later Hellenistic Period // Muse. Vol. 13. P. 54–67.

- Grose D. F., 1982. The Hellenistic and Early Roman Glass from Morgantina (Serra Orlando), Sicilia // JGS. Vol. 24. P. 20–29.

- Grose D. F., 1984. Glass Forming Methods in Classical Antiquity: Some Considerations // JGS. Vol. 26. P. 24–35.

- Grose D. F., 1989. The Toledo Museum of Art. Early Ancient Glass: core-formed, rod-formed, and cast vessels and objects from the Late Bronze Age to the Early Roman Empire, 1600 BC to AD 50. New York: Hudson Hills Press. 453 p.

- Harden D. B., 1968. The Canosa Group of Hellenistic Glasses in the British Museum // JGS. Vol. 10. P. 21–41.

- Hayes J. W., 1975. Roman and Pre-Roman Glass in the Royal Ontario Museum. Toronto: The Museum. 229 p.: ill.

- Isings C., 1957. Roman Glass from Dated Finds. Groningen; Djiakarta: J. B. Wolters. 183 p.

- Jennings S., 2000. Late Hellenistic and Early Roman Cast Glass from the Souks Excavation (Bey 006), Beirut, Lebanon // JGS. Vol. 42. P. 41–59.

- Lightfoot С. S., 1993. Some Examples of Ancient Cast and Ribbed Bowls in Turkey // JGS. Vol. 35. P. 22–38.

- Malyšev A. A., Treister M. Ju., 1994. Eine Bestattung des Zubovsko-Vozdviženski-Kreises aus der Umgebung von Noworossisk // Bayerische Vorgeschichtsblätter. 39. München: Beck’sche Verlagsbuchhandlung. S. 39–71.

- Marčenko I. I., Limberis N. Ju., 2008. Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Denkmälern des Kubangebietes // Römische Importe in sarmatischen und maiotischen Gräbern zwischen Unterer Donau und Kuban. Mainz: P. von Zabern. S. 265–400. (Archäologie in Eurasien; 25.)

- Oliver А., 1968. Millefiori Glass in Classical Antiquity // JGS. Vol. 10. P. 48–68.

- Rütti B., 1991. Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. 2. Augst: Römermuseum. 375 S. (Forschungen in Augst; 13/2.)

- Saldern A. von, Nolte B., La Baume P., Haevernick Th. E., 1974. Gläser der Antike. Sammlung Erwin Oppenländer. Mainz: von Zabern. 260 S.

- Simonenko A. V., 2003. Glass and Faience Vessels from Sarmatian Graves of Ukraine // JGS. Vol. 45. P. 41–57.

- Stern E. M., Schlick-Nolte B., 1994. Early Glass of the Ancient World (1600 B.C. – A.D. 50). Ostfildern: G. Hatje. 430 p.

- Weinberg G. D., 1965. Glass Vessels from the Antikythera Wreck // Transaction of the American Philosophical Society. New Series. Vol. 55, 3. P. 30–39.

- Weinberg G. D., 1970. Hellenistic Glass from Tel Anafa in Upper Galilee // JGS. Vol. 12. P. 17–27.

- Weinberg G. D., 1973. Notes on Glass in Upper Galilee // JGS. Vol. 15. P. 35–51.