Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа

Автор: Румянцева О.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Актуальные проблемы и новые материалы

Статья в выпуске: 237, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой обзор основных результатов исследований, посвященных происхождению и распространению стекла в восточном Средиземноморье и Европе в I тыс. н. э. Обобщены сведения об элементном и изотопном составе стекла, производившегося в стекловаренных центрах Египта и сиро-палестинского побережья. Данные о его распространении в Европе позволили исследователям реконструировать систему организации стеклоделательного производства в изучаемый период и в ряде случаев определить источники поступления стекла-сырца в европейские вторичные мастерские.

Химический состав и происхождение стекла, изотопный анализ, восточное средиземноморье, европа, римское время, раннее средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14328127

IDR: 14328127

Текст научной статьи Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа

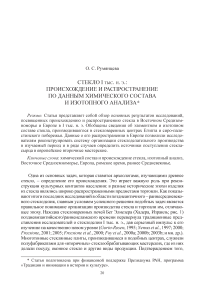

Одна из основных задач, которая ставится археологами, изучающими древнее стекло, – определение его происхождения. Это играет важную роль при реконструкции культурных контактов населения: в разные исторические эпохи изделия из стекла являлись широко распространенными предметами торговли. Как показывают итоги последних исследований в области позднеантичного – раннесредневекового стеклоделия, главным условием успешного решения подобных задач является правильное понимание организации производства стекла и торговли им, отличающее эпоху. Находка стекловаренных печей Бет Элиезера (Хадера, Израиль; рис. 1) поздневизантийского/раннеисламского времени перевернула традиционные представления исследователей о стеклоделии I тыс. н. э., дав серьезный импульс к его изучению на качественно новом уровне ( Gorin-Rosen , 1995; Nenna et al. , 1997; 2000; Freestone , 2001; 2005; Freestone et al. , 2000; Foy et al. , 2000a; 2000b; 2003b; и мн. др.). Многотонные стеклянные плиты, производившиеся в подобных центрах, служили полуфабрикатами для «вторичных» стеклообрабатывающих мастерских, где из них делали посуду, оконное стекло и другие виды продукции. Подтверждением того,

Рис. 1. Стекловаренные мастерские Северной Африки и сиро-палестинского побережья, упоминаемые в тексте (по: Foy, Nenna , 2001; Nenna et al. , 2005)

что необработанное стекло являлось предметом торговли на дальние расстояния, являются находки затонувших в Средиземном море кораблей, грузом которых являлось стекло-сырец (Foy, Nenna, 2001. P. 100–112; Fontaine, Foy, 2007). Благодаря подобным открытиям родилась идея о том, что организация стеклоделательного производства в первой половине – середине I тыс. н. э. (как, вероятно, и в более раннее время) отличалась от классической средневековой. Согласно данной идее, стекло варилось в ограниченном числе крупных стекловаренных центров, располагавшихся близко к источникам сырья, в первую очередь – песка, пригодного для стеклоделательного производства. Подобные центры снабжали полуфабрикатами многочисленные вторичные мастерские Восточного Средиземноморья и европейской части Римской империи, где из него делались готовые изделия (обзор по теме см.: Румянцева, 2011). Результаты многочисленных исследований показывают, что римское стекло первых веков н. э., находимое при раскопках на обширной территории от римской Британии до левантийского побережья, имеет достаточно однородный химический состав. Предположение о том, что все оно происходит из левантийских стекловаренных центров, снабжавших Европу полуфабрикатами (Nenna, 2007; Foy et al., 2000a; 2000b), положило начало серии работ, в результате которых было выделено несколько групп стекла, получивших распространение в Европе и Восточном Средиземноморье в первой половине – середине I тыс. н. э. Место производства для некоторых из них установлено, так как они «привязаны» к определенным стекловаренным центрам, происхождение других определяется на основе данных анализов с разной степенью достоверности. Стекло некоторых групп получило широкое хождение на западе Римской империи, другие известны лишь в регионах производства.

Эволюция представлений о производстве стекла в позднеантичное время дала импульс к постановке ряда исследовательских задач, требовавших привлечения новых методов его изучения. Начиная с 2000-х гг. наряду с анализом химического состава активно стало развиваться новое направление – изотопный анализ, одним из главных родоначальников которого был Р. Брилл ( Brill , 1970; и др.). Изотопный анализ позволяет проверить выводы о происхождении сырья для стеклоделательного производства, полученные на основе данных химического состава.

Информация о новых методах исследования, актуальном состоянии проблемы и важнейших результатах, достигнутых в изучении стеклоделия римского – раннесредневекового времени активно обсуждаемых на страницах зарубежных изданий, остается по большей части недоступной российским исследователям, часть которых по-прежнему придерживаются абстрактно-теоретического подхода к определению происхождения стекла, сложившегося в отечественной литературе в 1970–1980-е гг. В связи с этим представляется важным кратко изложить данные об известных на сегодня группах стекла, полученные на конкретном археологическом материале, значительная часть которого происходит из стекловаренных центров Египта и сиро-палестинского региона.

Источниковая база и основные методы изучения стекла

Основой источниковой базы исследований, о которых пойдет речь, стало стекло, изготовленное на основе природной соды, распространенное в Европе и Восточном Средиземноморье приблизительно до середины IX в. н. э. и примерно на столетие позже – в Египте ( Freestone , 2005; Whitehouse , 2002. P. 195, 196). Его характеризует низкое (до 1–1,5 %) содержание оксидов калия и магния.

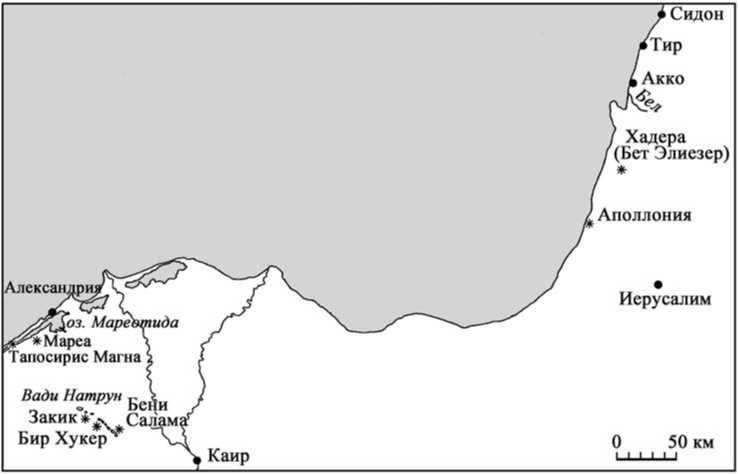

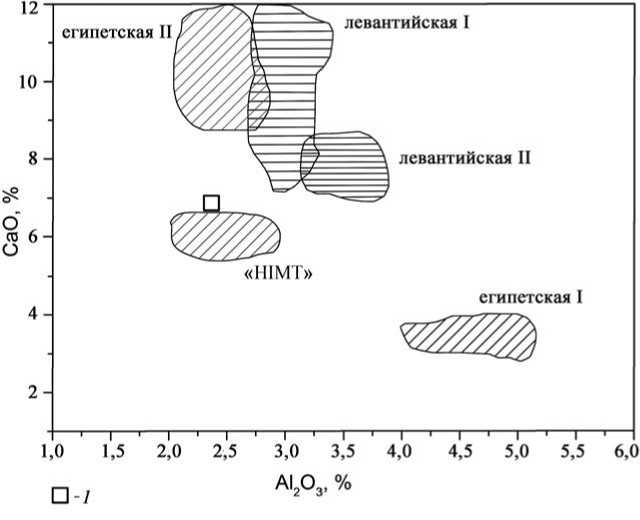

Для производства неокрашенного стекла, изготовленного на основе природной соды, в исследуемый период использовались три компонента: песок, природная сода и обесцвечиватель. Считается, что природная сода – судя по данным письменных источников, египетская – имела относительно «чистый» состав ( Freestone , 2005), а большая часть примесей отделялась при варке стекла вместе с хальмозой. Таким образом, состав стекла отражает в большей степени особенности основной составляющей шихты – песка. Помимо кремнезема песок содержит ряд компонентов, присутствие которых не могло напрямую контролироваться древними стеклоделами. Среди них – кальций, алюминий, железо, магний, калий, титан ( Foy et al. , 2003a. Р. 79). Их соотношения характеризуют разные источники песка (рис. 2–4)1. Помимо природной соды и кремнезема в стекле должны присутствовать также стабилизаторы, делающие его химически устойчивым соединением.

Рис. 2. Основные группы содового стекла, распространенные в Восточном Средиземноморье и Западной Европе в I тыс. н. э. Соотношение оксидов кальция и алюминия (по: Drauschke, Greiff , 2010)

1 – средние значения для «римского» стекла I–III вв. н. э.

Эту роль в производстве рассматриваемого периода выполняли кальций и магний, попадавшие в стекло с обломками раковин моллюсков или известняками. Спорен вопрос о том, вводились ли данные компоненты в шихту сознательно или стеклоделами эмпирически подбирался песок, уже их содержавший. Точка в данной дискуссии, вероятно, еще не поставлена, однако в настоящее время большинство специалистов склоняются к версии о том, что в римское время и эпоху раннего Средневековья необходимые стабилизаторы содержались в песке, а роль известняков как источника кальция стала известна стеклоделам намного позже (обзор см.: Румянцева . В печати). Если все же допустить, что стабилизаторы вводились в шихту независимо, то соотношение оксидов перечисленных элементов будет характеризовать одновременно состав песка и пропорции, в которых он смешивался с обломками раковин или известняками. Соотношение песка и соды в шихте отражает концентрация оксида натрия. Неокрашенное стекло могло содержать также обесцвечиватель – сурьму или марганец. Часто в стекле изучаемой эпохи обесцвечиватель отсутствует – в этом случае оно имеет более выраженный естественный оттенок, связанный с воздействием содержащегося в песке железа. На состав же окрашенного стекла влияет не только сам краситель, но нередко и случайные примеси, им привносимые. Поэтому предметом исследований, посвященных происхождению стекла I тыс., стали, в первую очередь, неокрашенные стекла, име-

Рис. 3. Основные группы содового стекла, распространенные в Восточном Средиземноморье и Западной Европе в I тыс. н. э. Соотношение оксидов кальция и алюминия (по: Freestone et al. , 2000)

Группы: 1 – левантийская I; 2 – левантийская II (Бет Элиезер); 3 – египетская I; 4 – египетская II ющие легкий естественный оттенок, характеризующий большую часть изделий римского времени.

Важно, что значительная часть проведенных изысканий основана на составе сырцового стекла, в том числе происходящего из стекловаренных центров и из грузов затонувших кораблей. В нем наименее вероятно присутствие «инородного» стекла вторичного использования (стеклобоя), который мог оказывать влияние на химический состав. Практика применения стеклобоя фиксируется по особенностям химического состава изученных стекол начиная с позднеримского времени, однако вероятно, что она была в ходу и в более раннее время, возможно с I в. н. э. ( Whitehouse , 1999; Foy , 2003). Его признаком в неокрашенном стекле является, в первую очередь, повышенное содержание меди, кобальта, цинка, свинца, сурьмы. Они могли попадать в шихту в небольших количествах при вторичном использовании стекла вместе с фрагментами цветных или имеющих цветной декор изделий ( Freestone , 2005; Foy , 2003; Foster, Jackson , 2009. P. 192).

Часть исследований проведена также на стекле готовых изделий – прежде всего посудном. Это позволило определить хронологические границы распро-

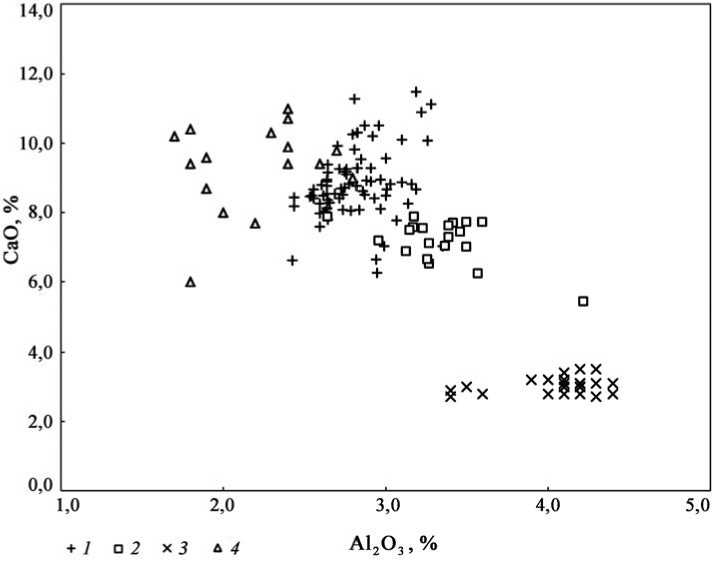

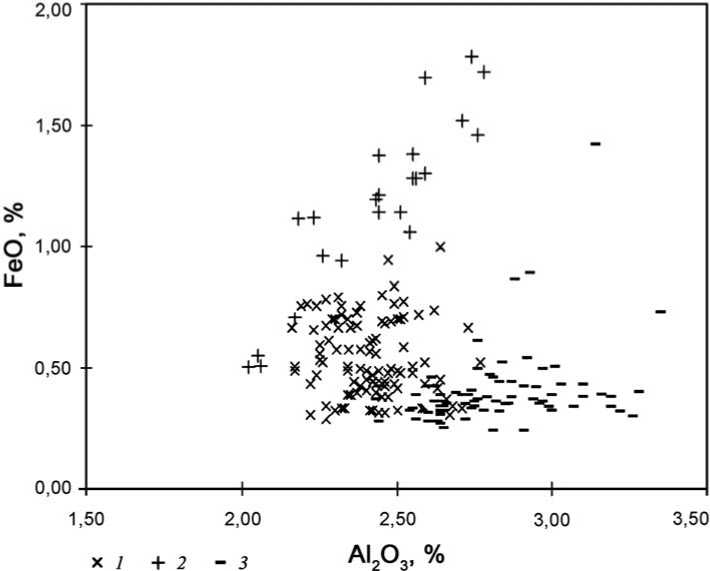

Рис. 4. Основные группы содового стекла, распространенные в Восточном Средиземноморье и Западной Европе в I тыс. н. э. Соотношение оксидов алюминия и железа (по: Freestone , 2005)

Группы: 1 – «римское» зелено-голубое, I–III вв. н. э.; 2 – «HIMT»; 3 – левантийская I странения групп, выделенных на основе химического состава (Foy et al., 2003а; Foster, Jackson, 2009; и др.).

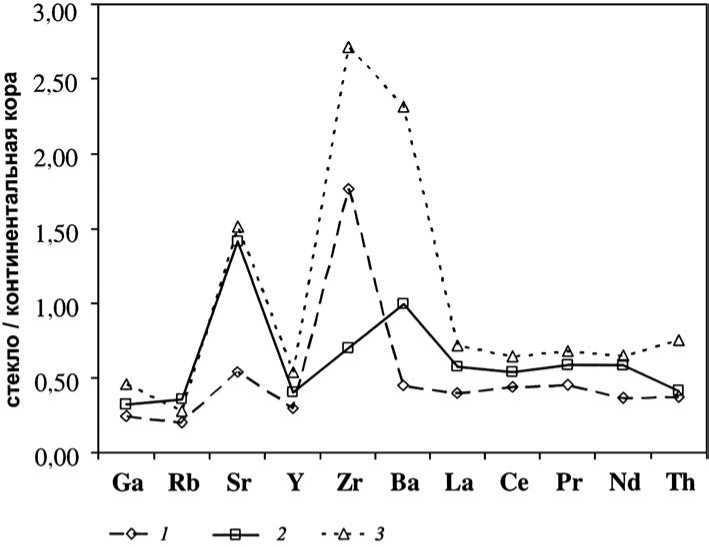

Дополнительную информацию о происхождении стекла дает изучение микроэлементов, или элементов-микропримесей2: галлия (Ga), рубидия (Rb), стронция (Sr), иттрия (Y), циркония (Zr), бария (Ba), лантана (La), церия (Ce), празеодима (Pr), неодима (Nd) и тория (Th), – маркирующих разницу в геохимии сырья (в первую очередь – песка), происходящего из различных регионов. Сравнительный анализ содержаний данных элементов в стекле разных групп позволяет установить их общее или различное происхождение (рис. 5).

Анализ изотопного состава стекла и его возможности. Для решения задач, связанных с происхождением стекла, используются изотопы свинца, кислорода, стронция и неодима.

Стронций попадал в древнее стекло преимущественно с сырьем, содержащим кальций, – раковинами моллюсков, известняками или золой растений, –

Рис. 5. Концентрации элементов-микропримесей, характерные для стекла разного происхождения, нормированные к среднему содержанию в континентальной коре (по: Freestone , 2005)

1 – египетская II группа; 2 – Бет Элиезер (левантийская II группа); 3 – стекло группы «HIMT»

хотя его незначительные содержания могут присутствовать и в песке. Изотопы стронция 87Sr и 86Sr в содовом стекле указывают, таким образом, на источник кальция. Показатели, близкие к значению 87Sr/86Sr, характеризующему океанскую воду эпохи голоцена (0,7092), свидетельствуют о том, что кальций происходит из обломков раковин моллюсков. В этом случае они отражают состав морской воды, в которой они выросли. Для морской воды третичного периода, когда формировались известняки, характерно более низкое значение 87Sr/86Sr ( Freestone et al. , 2003; Freestone , 2005). Поэтому если источником кальция являются известняки, то показатель 87Sr/86Sr будет ниже. Различен не только изотопный состав, но и концентрации стронция в морских раковинах и известняках (рис. 6). В раковинах моллюсков он выше и может достигать тысяч, что объясняется его высокими концентрациями во входящем в их состав арагоните, а в известняке (в кальците) он не превышает сотен ppm3 ( Degryse, Schneider , 2008. P. 1994).

Неодим, как считается, попадал в стекло с тяжелыми минералами из песка. Для определения происхождения песка, а следовательно, и производимого из него

)

500 --

400 --

300 --

100 --

0.7075

Растительная зола

Береговой песок

Я к о 00

к я X

о к я я я о S

со о

Песок с известняковыми

включениями

0. 7080

0. 7085

0. 7090

0.7095

87Sr/86Sr

Рис. 6. Содержание стронция и соотношение изотопов 87Sr/86Sr в ближневосточном стекле различного происхождения (по: Freestone , 2005)

1 – Бет Элиезер (левантийская II группа); 2 – Бет Шеан (левантийская I группа); 3 – Тель-эль-Аш-мунейн (египетская II группа); 4 – Баниас.

1–3 – стекло на основе природной соды; 4 – стекло на основе растительной золы стекла, важны изотопы 143Nd и 144Nd. Для разных регионов Средиземноморского бассейна εNd4 обломочных пород варьирует от -10,1 на западе (Гибралтар) до -3,3 на востоке (в устье Нила), достигая максимальных значений +4,6 у побережья Греции и Турции (Degryse, Schneider, 2008. P. 1994). Таким образом, если принять, что стеклоделательные центры располагались вблизи источников песка, то изотопы неодима помогают определить в широком смысле регион производства стекла.

Значения εNd прибрежных осадочных отложений Юго-Восточного Средиземноморья отличаются от тех, что характеризуют береговые отложения Ис- eNd =

пании, Франции и, в большинстве случаев, Италии – регионов, упоминаемых древними авторами как содержащие источники песка, пригодного для стеклоделия. Это обусловлено тем, что у берегов Средиземного моря между дельтой Нила и г. Акко доминируют осадочные отложения, приносимые течением Нила, которые оказывают решающее влияние на изотопный состав песков региона ( Freestone et al. , 2009. P. 32). Значение εNd у песков, происходящих из района залива Хайфы и р. Бел (Израиль), варьирует от -4,8 до -1,0, в то время как для большинства западносредиземноморских и североевропейских песков значение εNd ниже, чем -7 (побережье Испании и Южной Франции – от -9,7 до -10,1; итальянское побережье Тирренского моря – от -12,4 до -7,6; Адриатического моря: -10,8) ( Degryse, Shneider , 2008. P. 1997. Tab. 2; Freestone et al. , 2009. P. 37). Образцы песка из египетского Вади Натруна – региона, откуда, вероятно, экспортировалась природная сода, использовавшаяся в качестве сырья античными и раннесредневековыми стеклоделами, и где были обнаружены стекловаренные печи I–II вв. н. э. ( Nenna , 2007), имеют значения εNd, равные -6,8 и -8,6 ( Degryse, Schneider , 2008. P. 1998).

На практике анализ изотопов неодима в стекле, происходящем из стекловаренных центров левантийского побережья (см. ниже), показал, что для него характерны чуть более низкие значения εNd, чем были получены при анализе песков данного региона: они составляют от -6,0 до -3,2 ( Freestone et al. , 2009. P. 37, 46). Одно из возможных объяснений этому – использование песка из одного региона, но из разных источников (прибрежный, дюнный, или распространенный в Израиле так называемый куркар – известняковый песчаник, использовавшийся, вероятно, стеклоделами Бет Элиезера; они содержат разные концентрации тяжелых минералов, из которых происходит неодим) (Ibid. P. 38). Данные значения выше, чем полученные для перечисленных регионов Западной Европы, но близки тем, что характеризуют отложения побережья Сицилии (от -6,8 до -5,0). Образцы берегового песка, взятые в Италии в районе р. Волтурно, также упоминаемом Плинием Старшим как место залегания пригодного для стеклоделия песка, имеют значения εNd от -4,4 до -9,9, т. е. близкие левантийским. Однако те два из них, что пригодны по составу для производства стекла, характеризуются более низким εNd, чем сиро-палестинские (-6,9 и -9,9).

Если стронций и неодим характеризуют в содовом стекле лишь один вид сырья, то кислород и свинец могли содержаться одновременно в разных его составляющих, что снижает их ценность как маркера источника сырья.

Сложность в интерпретации результатов анализов изотопов кислорода заключается в том, что значения δ18О в стекле отражают одновременно состав и песка, и природной соды или золы растений. Однако основным источником кислорода в содовом стекле является песок (если принять, что калий, кальций и магний попадали в стекло вместе с песком). Если допустить, что использовавшаяся стеклоделами природная сода имела общее происхождение (судя по письменным данным, египетское), то она будет иметь достаточно однородные значения δ18О ( Freestone et al. , 2009. P. 40). Важно, что изотопы кислорода и неодима характеризуют разные составляющие песка (соответственно кварцевую и некварцевую), позволяя получить дополняющие друг друга данные о его источнике.

В целом же изучение изотопов кислорода наиболее эффективно при проведении сравнительных исследований и в дополнение к данным по изотопам стронция и неодима ( Freestone et al ., 2003; 2009. P. 46).

Свинец происходит из песка, однако его источником могут быть разные составляющие – осадочные отложения, полевые шпаты, обломки раковин моллюсков и пр. Кроме того, на соотношения изотопов свинца (208Pb/206Pb, 207Pb/206Pb, 206Pb/204Pb, 208Pb/204Pb, 207Pb/204Pb) в значительной степени оказывает влияние добавление в шихту стеклобоя. Последний мог содержать примесь свинца, попадавшего в окрашенное стекло (например, в декоративных элементах сосудов) вместе с красителями, в этом случае полученные результаты будут характеризовать не только песок, но и краситель ( Freestone et al. , 2009. P. 41, 46). Примеры эффективного применения анализа изотопов свинца при решении конкретных исследовательских задач, тем не менее, существуют ( Brill , 1988. P. 288–290; Henderson et al ., 2005; Freestone et al. , 2005; 2009. P. 41–46; Degryse et al. , 2006).

Таким образом, для определения происхождения стекла наиболее перспективно изучение изотопов стронция и неодима. Первый может использоваться в качестве индикатора источника кальция, второй – для определения региона, из которого происходит песок. Как показали исследования, добавление в шихту стеклобоя не оказывает решающего влияния на изотопы неодима; на изотопы стронция оно влияет в большей степени ( Freestone et al. , 2009). В дополнение к стронцию и неодиму могут использоваться изотопы свинца и кислорода. Они могут быть полезны также при сравнительном анализе стекла, не указывая на возможный регион производства, но помогая установить, общим или различным было происхождение исследуемых материалов, и решить ряд других конкретных задач.

Происхождение стекла I тыс., по данным химического и изотопного состава

Для стекла I тыс. н. э., находимого на территории Европы и Восточного Средиземноморья, разными исследователями выделяется не менее десяти групп содового стекла, получивших распространение в разные периоды времени ( Foy et al ., 2003a; 2003b; Picon, Vichy , 2003; Freestone , 2005; Nenna et al. , 2005). Их верхняя хронологическая граница определяется IX в. н. э. (для Египта, возможно, первой половиной – серединой X в.), когда в стеклоделательном производстве повсеместно происходит переход с содового сырья на зольное ( Whitehouse , 2002; Foy et al. , 2003a; 2003b; Freestone , 2005). Происхождение части из них определяется с различной степенью достоверности, место производства некоторых остается неизвестным (табл. 1).

Наиболее уверенно можно говорить о происхождении так называемых левантийских и египетских групп. Относящееся к ним стекло в наибольшей степени «привязано» к производственным центрам.

Левантийская I группа – группа 3 по классификации Д. Фуа и др. (Foy et al., 2003a. P. 85), – объединяет продукцию Палестины позднеримского и византийского периодов (IV–VII вв.) (рис. 2–4; табл. 1, 1–7). Она была выделена на материалах Северного Израиля, среди которых – стекловаренный центр в Аполлонии/Арзу-фе VI–VII вв. (рис. 1), а также вторичные (стеклообрабатывающие) мастерские в Джаламе (IV в.), Доре (VI–VII вв.) и Бет Шеане (VI–VII вв.). Согласно данным химического и изотопного состава, стекло левантийской I группы изготовлено на основе песка из устья р. Бел, упоминаемого в античных источниках как сырье стеклоделов, или близкого ему по составу песка, происходящего с левантийского побережья (Brill, 1988; Freestone et al., 2000; 2009).

Левантийская II группа (рис. 2–4; табл. 1, 8 ) выделена по материалам Бет Элиезера – крупнейшего из известных стекловаренных центров, расположенных на территории современного Израиля, около Хадеры (рис. 1). Данный производственный комплекс мог относиться к поздневизантийскому – раннеисламскому времени, т. е. к VI – началу VIII в. Из стекла, аналогичного по составу находкам из Бет Элиезера, изготовлена посуда раннеисламского центра Рамлы (Ramla)5 начала VIII в., т. е. в это время производство здесь, видимо, продолжало существовать ( Gorin-Rosen , 2000; Freestone et al. , 2000. P. 67; 2005). Близкое по составу стекло происходит также из Ракки (Raqqa, Сирия, VIII–IX вв.) ( Henderson , 1999) и из Сепфориса (Sepphoris, Израиль, раннеисламское время) ( Freestone et al. , 2003. P. 23). От стекла левантийской I группы оно отличается, в первую очередь, по содержанию кальция и алюминия, что обусловлено сменой источника песка ( Freestone , 2001).

В большинстве образцов стекла левантийских I и II групп, происходящих с ближневосточных памятников, отсутствует обесцвечиватель ( Freestone et al. , 2000. P. 70, 71). Лишь часть стекла из Джаламе обесцвечена марганцем ( Brill , 1988) (табл. 1, 5, 6 ).

Исследование изотопов стронция в полуфабрикатном стекле из мастерских обеих групп подтверждает использование песка с морского побережья, содержащего обломки морских раковин: значение 87Sr/86Sr в нем близко тому, что характеризует современную морскую воду (0,7089–0,7091), а содержание стронция сравнительно высоко – 322–503 ppm ( Freestone et al. , 2003. Tab. 2). Значения εNd, полученные для сырцового стекла из первичных мастерских Аполлонии (группа I) и Бет Элиезера (группа II) составляют -6,0 -5,0. Они близки тем, что характеризуют пески побережья (-4,8 -1,0; см. выше), но все же отличаются от них. Это может объясняться разным характером источников сырья (см. выше). Таким образом, судя по данным, имеющимся в нашем распоряжении сегодня, εNd для стекла, происходящего из сиро-палестинского региона, в целом может варьировать от -6,0 до -1,0. Однако исследованная выборка очень мала, и нельзя исключать возможность, что при проведении дальнейших исследований диапазон значений εNd для происходящего отсюда стекла будет расширен ( Freestone et al. , 2009. P. 38).

На уровне элементов-микропримесей (рис. 5) стекло левантийского происхождения наряду с высоким содержанием стронция отличает также низкое содержание циркония, характеризующее набор тяжелых минералов прибрежных песков (Freestone et al., 2000. P. 73, 74. Fig. 9).

Cтекло левантийской I группы происходит из Туниса, Ливии, Ливана, Южной Иордании и Египта. Импортировалось оно и в Европу, что подтверждается находками материала идентичного состава в Южной и Центральной Франции, Италии, на Кипре, в римской Британии, на севере Англии раннесредневекового времени. Как и палестинские памятники, европейские материалы, содержащие стекло подобного состава, датируются в пределах IV–VII вв. ( Freestone et al. , 2002; Foy et al. , 2003a. P. 85; Freestone , 2005; Foster, Jackson , 2009. P. 190. Tab. 2; Rehren et al. , 2010).

Находки стекла левантийской II группы не получили широкого распространения в Европе.

Египетские I и II группы (рис. 2–4; табл. 1, 9–12 ) были выделены на основании состава стекла исламских весовых гирек для монет ( Gratuze, Barrandon , 1990; Freestone et al. , 2000). Группа I объединила гирьки VIII в., группа II – конца VIII – IX в. ( Gratuze , 19887; Gratuze, Barrandon , 1990. P. 159).

Стекло египетской I группы отличается высоким содержанием алюминия (около 3–4,5 %) и низким – кальция (около 3–4 %) (рис. 2; 3). Оно близко по составу серии, которая была выделена Е. В. Сайром и Р. В. Смитом как характеризующая продукцию Вади Натруна, являвшегося одновременно местом добычи природной соды, использовавшейся, судя по данным античных источников, для производства стекла ( Sayre, Smith , 1974; Freestone et al. , 2000). Стекло, близкое по составу весовым гирькам группы I, происходит из Египта эпохи Омейядов середины VII – середины VIII в. (группы 8 и 9, по: Foy et al. , 2003b. P. 141, 142) (табл. 1, 9–10 ). Стекло аналогичного состава было обнаружено также в Аль-Ха-дире (Al Hadir) в Сирии, в слоях конца VII – VIII в. ( Gratuze, Foy , 2012. P. 143, 144). Стекло данной группы имеет, однако, ряд отличий от состава продукции стекловаренных центров Вади Натруна античного времени (табл. 1, 13–18 ). Среди материалов трех мастерских I–III вв., изученных в Закике, Бир Хукере и Бени Салама (рис. 1), выделяются 6 групп стекла, от wna до wnf ( Nenna et al. , 2005). Примечательно, что стекло группы wna (табл. 1, 13 ), произведенное в разных центрах, обесцвечено при помощи различных обесцвечивателей – марганца в Закике и сурьмы в Бир Хукере ( Nenna et al. , 2005. P. 61, 62). Группа wnc (табл. 1, 15 ) наиболее значительно отличается от остальных по содержанию железа, титана, алюминия, магния и циркония, отражая особенности источника песка. Относимое к ней стекло близко по составу стеклу римского времени, распространенному на территории Европы II–III вв. (группа 4 по классификации Д. Фуа и др.), что позволяет предположить изготовление стекла обеих групп на основе песка идентичного состава, происходящего из единого источника (см. ниже). Как и стекло группы 4, оно обесцвечено сурьмой ( Nenna et al. , 2005. P. 62). В литературе ставился вопрос о возможном импорте сырья в Вади На-трун для производства стекла группы wnc, так как использовавшийся для этого

Таблица 1. Химический состав стекла I тыс. н. э., происходящего из Египта, сиро-палестинского региона и Западной Европы

1, 8, 28 – по: Freestone , 2005; средние значения для TiO2, MnO, Zr и Sr рассчитаны по: Freestone et al ., 2000 (первая публикация: 1, 8 – Freestone et al. , 2000; 28 – Freestone , 1994); 2–6, 23, 27, 29, 32, 33 – по: Foster, Jackson , 2009 (первая публикация: 2 – Freestone et al. , 2000; 3–6 – Brill , 1988; 27 – Freestone , 1994; 29 – Mirti et al. , 1993); 7, 30, 31 – по: Foy et al. , 2003a; 9 – 11 – по: Foy et al. , 2003b; 12 – по: Freestone , 2005; средние значения для TiO2и Sr рассчитаны по: Freestone et al. , 2003 (первая публикация: Bimson, Freestone , 1985); 13 – 18 – по: Nenna et al. , 2005; 19 – по: Nenna et al. , 2000; 20 – по: Nenna et al. , 1997; 21, 22 – по: Jackson et al. , 1991; 24 – 26 – по: Thirion-Merle, Vichy , 2007 ( 24 – первая публикация: Foy et al. , 2004)

|

№ п/п |

Группа стекла |

Происхождение |

Название памятников по первой публикации |

Характер материала |

Дата |

Кол-во образцов |

Значение |

|

1 |

Левантийская I |

Палестина (Аполлония) |

Apollonia |

Сырец, посуда |

VI–VII вв. |

9 |

m |

|

2 |

Палестина (Дор и Аполлония, совместно) |

Apollonia, Dor |

Сырец, посуда |

VI–VII вв. |

23 |

m |

|

|

3 |

Палестина (Джаламе) |

Jalame |

Стеклобой, «без MnO» |

IV в. |

14 |

m |

|

|

4 |

Посуда, «без MnO» |

14 |

m |

||||

|

5 |

Стеклобой, «с MnO» |

5 |

m |

||||

|

6 |

Посуда, «с MnO» |

7 |

m |

||||

|

7 |

Южная и Центральная Франция, Египет и Тунис (группа 3 по Foy et al. , 2003a) |

- |

Сырец, готовые изделия |

Кон. IV – кон. VII / нач. VIII в. |

123 |

m s |

|

|

8 |

Левантийская II |

Палестина (Бет Элиезер) |

Bet Eli’ezer |

Сырец |

VI–VIII вв. |

27 |

m |

|

SiO2 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Fe2O3/FeO* TiO2 MnO P2O5 Sb/ Pb/ Zr Sb2O5 PbO |

Sr |

|

70,60 15,20 0,71 8,07 0,63 3,05 0,39/0,35 <0,1 <0,1 - - - 54 |

387 |

|

- 15,98 0,83 9,06 0,63 2,99 0,42/0,38 <0,1 <0,1 - - - - |

- |

|

- 15,80 0,73 9,03 0,66 2,73 0,39/0,35 0,08 0,12 - - - - |

- |

|

- 15,69 0,80 8,52 0,54 2,67 0,37/0,33 0,09 0,08 - - - - |

- |

|

- 15,62 0,87 9,08 0,54 2,68 0,49/0,44 0,09 2,83 - - - - |

- |

|

- 16,09 0,75 8,55 0,62 2,65 0,44/0,40 0,08 1,29 - - - - |

- |

|

69,36 16,77 0,55 7,81 0,62 2,53 0,51/0,46 0,07 0,732 0,13 156/ 121/ 48 |

500 |

|

1,64 1,55 0,14 0,94 0,14 0,35 0,15 0,02 0,578 0,10 470/ 400/ 34 |

424 |

|

74,90 12,1 0,46 7,16 0,63 3,32 0,58/0,52 <0,1-0,19 <0,1 - - - 71 |

369 |

Примечания:

Значения указаны:

для всех оксидов – в %, для элементов (Sb, Pb, Zr, Sr) – в ppm (parts per million)

m – среднее значение; s – стандартное отклонение; «–» – нет данных

* – для удобства сопоставления данных среднее содержание оксида железа приведено в пере счете на Fe2O3 и FeO; стандартное отклонение указано только для оксида, приведенного в первой публикации (Fe2O3).

** – среднее значение рассчитано для двух образцов (см.: Thirion-Merle, Vichy , 2007).

*** – для одного образца; остальные – содержание ниже уровня чувствительности прибора (см.: Thirion-Merle, Vichy , 2007).

|

№ п/п |

Группа стекла |

Происхождение |

Название памятников по первой публикации |

Характер материала |

Дата |

Кол-во образцов |

Значение |

|

9 |

Египетская I (Вади Натрун?) |

Египет: Фаюм (Тебтинис), Каир (Фустат) (группа 8 по Foy et al. , 2003b) |

Tebtynis, Fustat (plateau d’Istabl’Antar) |

Посуда, светильники |

сер. VII – сер. VIII в. |

19 |

m |

|

s |

|||||||

|

10 |

Египет: Фаюм (Тебтинис), Каир (Фустат) (группа 9 по Foy et al. , 2003b) |

Tebtynis, Fustat (plateau d’Istabl’Antar) |

Посуда, светильники |

сер. VII – сер. VIII в. |

9 |

m |

|

|

s |

|||||||

|

11 |

Египетская II |

Египет: Фаюм (Тебтинис), Каир (Фустат) (группа 7 по Foy et al. , 2003b) |

Tebtynis, Fustat (plateau d’Istabl’Antar) |

Посуда, светильники |

сер. VIII–IX / 1-я пол. X в. |

18 |

m |

|

s |

|||||||

|

12 |

Египет (Тель-эль-Ашмунейн) |

Tel el Ashmunein |

Посуда, отходы |

VIII–IX вв. |

3 |

m |

|

|

13 |

«Вади Натрун» wna |

Египет, Вади Натрун (Закик, Бир Хукер) |

Zakik, Bir Hooker |

Сырец |

I–III вв. |

16 |

m |

|

s |

|||||||

|

14 |

«Вади Натрун» wnb |

Египет, Вади Натрун (Закик, Бир Хукер, Бени Салама) |

Zakik, Bir Hooker, Beni Salama |

Сырец |

I–III вв. |

9 |

m |

|

s |

|||||||

|

15 |

«Вади Натрун» wnc |

Египет, Вади Натрун (Закик, Бени Салама) |

Zakik, Beni Salama |

Сырец |

I–III вв. |

11 |

m |

|

s |

|||||||

|

16 |

«Вади Натрун» wnd |

Египет, Вади Натрун (Бени Салама) |

Beni Salama |

Сырец |

I–III вв. |

2 |

m |

|

s |

|||||||

|

17 |

«Вади Натрун» wne |

Египет, Вади Натрун (Закик, Бени Салама) |

Zakik, Beni Salama |

Сырец |

I–III вв. |

3 |

m |

|

s |

|||||||

|

18 |

«Вади Натрун» wnf |

Египет, Вади Натрун (Закик, Бир Хукер, Бени Салама) |

Zakik, Bir Hooker, Beni Salama |

Сырец |

I–III вв. |

8 |

m |

|

s |

|||||||

|

19 |

Египет, Мареотида |

Тапосирис Магна, сырец из стекловаренного центра |

Taposiris Magna |

Сырец |

Позднеантичное время |

7 |

m |

|

s |

|||||||

|

20 |

«Римское» стекло |

Западная Европа (Манутеньон, Лион, Франция); Сэнт (Франция)+ Аоста, Рим (Италия) Палестина (Джаламе)+ Тунис (Карфаген) |

Manutention, Saintes, Aoste, Jalame, Carthage |

Посуда и оконное стекло из вторичных мастерских и с поселений |

I–IV вв.; 42 образца из контекста кон. IV–VII в. |

227 |

m |

|

s |

|

SiO2 |

Na2O |

K 2 O |

CaO |

MgO |

Al2O3 |

Fe2O3/FeO* |

TiO2 |

MnO |

P 2 O 5 |

Sb/ Sb 2 O 5 |

Pb/ PbO |

Zr |

Sr |

|

70,60 |

17,59 |

0,48 |

3,26 |

0,87 |

4,01 |

1,77/1,59 |

0,471 |

0,034 |

0,11 |

||||

|

1,28 |

1,41 |

0,06 |

0,57 |

0,07 |

0,26 |

0,19 |

0,074 |

0,013 |

0,03 |

- |

- |

- |

- |

|

71,38 |

17,69 |

0,47 |

2,90 |

0,67 |

3,39 |

1,25/1,13 |

0,309 |

0,030 |

0,09 |

- |

- |

- |

- |

|

1,95 |

1,23 |

0,09 |

0,28 |

0,12 |

0,47 |

0,22 |

0,089 |

0,005 |

0.02 |

- |

- |

- |

- |

|

68,66 |

15,26 |

0,38 |

10,08 |

0,62 |

2,44 |

1,15/1,04 |

0,278 |

0,319 |

0,13 |

- |

- |

- |

- |

|

1,44 |

0,95 |

0,13 |

0,44 |

0,13 |

0,17 |

0,29 |

0,024 |

0,505 |

0,09 |

- |

- |

- |

- |

|

68,20 |

15,0 |

0,2 |

10,8 |

0,5 |

2,1 |

0,8/0,7 |

0,27 |

0,2 |

<0,1 |

- |

- |

167 |

|

|

66,16 |

24,56 |

0,47 |

1,87 |

0,71 |

2,33 |

0,88/0,79 |

0,24 |

0,941 |

0,05 |

1236/ |

37/ |

150 |

- |

|

2,53 |

0,90 |

0,09 |

0,48 |

0,11 |

0,08 |

0,03/- |

0,01 |

0,460 |

0,04 |

2540/ |

83/ |

16 |

- |

|

67,19 |

22,33 |

0,29 |

3,94 |

1,30 |

2,63 |

1,12/1 |

0,29 |

0,008 |

0,02 |

2/ |

4/ |

198 |

- |

|

2,16 |

0,98 |

0,13 |

0,50 |

0,10 |

0,12 |

0,09/- |

0,02 |

0,015 |

0,03 |

4/ |

1/ |

31 |

- |

|

67,61 |

23,30 |

0,35 |

5,53 |

0,45 |

1,76 |

0,37/0,33 |

0,08 |

0,000 |

0,00 |

7660/ |

19/ |

57 |

- |

|

0,86 |

0,98 |

0,06 |

0,62 |

0,07 |

0,09 |

0,06/- |

0.02 |

0,000 |

0,01 |

3839/ |

16/ |

11 |

- |

|

69,79 |

21,77 |

0,93 |

1,64 |

0,65 |

2,79 |

0,69/0,62 |

0,23 |

0,000 |

0,06 |

14095/ |

4872/ |

126 |

- |

|

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

68,49 |

20,97 |

0,38 |

1,94 |

0,87 |

3,56 |

1,75/1,58 |

0,38 |

0,007 |

0,04 |

0/ |

1/ |

185 |

- |

|

1,19 |

0,07 |

0,04 |

0,21 |

0,04 |

0,13 |

0,09/- |

0,01 |

0,009 |

0,01 |

0/ |

2/ |

3 |

- |

|

64,33 |

23,78 |

0,25 |

4,72 |

1,74 |

3,22 |

1,55/1,40 |

0,34 |

0,032 |

0,03 |

1/ |

4/ |

240 |

- |

|

1,26 |

1,06 |

0,08 |

0,56 |

0,31 |

0,17 |

0,11/- |

0,02 |

0,021 |

0,04 |

2/ |

2/ |

41 |

- |

|

61,0 |

12,5 |

0,75 |

15,8 |

1,9 |

4,4 |

1,7/1,53 |

0,32 |

0,038 |

0,13 |

- |

- |

- |

- |

|

2,3 |

2,0 |

0,23 |

1,9 |

0,2 |

0,6 |

0,2/- |

0,05 |

0,014 |

0,04 |

- |

- |

- |

- |

|

69,64 |

16,63 |

0,75 |

7,48 |

0,59 |

2,59 |

0,62/0,56 |

0,13 |

0,726 |

0,12 |

- |

- |

- |

- |

|

2,53 |

1,50 |

0,24 |

1,18 |

0,29 |

0,38 |

0,48/- |

0,14 |

0,736 |

0,05 |

- |

- |

- |

- |

|

№ п/п |

Группа стекла |

Происхождение |

Название памятников по первой публикации |

Характер материала |

Дата |

Кол-во образцов |

Значение |

|

21 |

Британия (Мансеттер) |

Mancetter |

Отходы производства, посуда |

сер. II в. |

103 |

m |

|

|

s |

|||||||

|

22 |

Британия (Лейстер) |

Leicester |

Отходы производства, стеклобой |

III в. |

75 |

m |

|

|

s |

|||||||

|

23 |

Британия (разные памятники) |

Посуда |

1-я пол. IV в. |

8 |

m |

||

|

s |

|||||||

|

24 |

Стекло римского времени, обесцвеченное сурьмой (группа 4 по Foy et al. , 2000) |

Южная и Центральная Франция |

II–III вв. |

111 |

m |

||

|

s |

|||||||

|

25 |

Франция (Лез Амбье) |

Ouest Embiez |

Стекло-сырец (груз судна) |

кон. II – 1-я пол. III в. |

12 |

m |

|

|

s |

|||||||

|

26 |

Франция (Лез Амбье) |

Ouest Embiez |

Посуда (груз судна) |

кон. II – 1-я пол. III в. |

23 |

m |

|

|

s |

|||||||

|

27 |

«HIMT» |

Карфаген |

Carthage |

Сырец |

IV в. |

6 |

m |

|

28 |

Карфаген |

Carthage |

Сырец |

IV в. |

6 |

m |

|

|

29 |

Аоста, Италия |

Aoste |

Посуда, оконное стекло |

IV в. |

9 |

m |

|

|

30 |

Южная и Центральная Франция, Египет и Тунис (группа 1 по Foy et al. , 2003a) (разные памятники) |

Сырец, готовые изделия |

V в. |

123 |

m |

||

|

s |

|||||||

|

31 |

Южная и Центральная Франция, Египет и Тунис (группа 2 по Foy et al. , 2003a) (разные памятники) |

Сырец, готовые изделия |

сер. VI –VIII в. |

61 |

m |

||

|

s |

|||||||

|

32 |

Британия (HIMT1 по Foster, Jackson , 2009) (разные памятники) |

Посуда |

сер. IV – V в. |

123 |

m |

||

|

s |

|||||||

|

33 |

Британия (HIMT2 по Foster, Jackson , 2009) (разные памятники) |

Посуда |

330-е гг. – V в. |

221 |

m |

||

|

s |

К египетской II группе, выделенной на основе весовых гирек, относится стекло сосудов аббасидского Египта конца VIII – IX и, возможно, первой половины X в. ( Foy et al. , 2003b. Группа 7) (табл. 1, 11 ) и материалы Рамлы (Израиль) VIII–IX вв. ( Freestone et al. , 2000). В небольших количествах оно зафиксировано также среди находок из мастерской IX в., раскопанной на территории Италии ( Freestone et al. , 2003). Для стекла данной группы характерно относительно высокое (в среднем около 9 %) содержание оксида кальция при достаточно низкой (1,5–2,5 %) концентрации алюминия (рис. 2; 3). Исследование изотопного состава стекла из мастерской Тель-эль-Ашмунейна (Средний Египет, VIII–IX вв.; табл. 1, 12 ) показало, что его отличают более низкие значения 87Sr/86Sr (0,7079–0,7080), чем характеризующие морскую воду эпохи голоцена, а содержание стронция в образцах не превышает 150–200 ppm. Это позволило заключить, что источником кальция в стекле данной группы являются не морские раковины, а известняки ( Freestone et al. , 2003. P. 29, 30. Tab. 2). Результаты изотопного анализа подтверждают, таким образом, использование в стеклоделательном производстве местного песка, богатого кальцием ( Freestone , 2005), хотя и намеренное его добавление в шихту не может быть полностью исключено ( Freestone et al. , 2003. P. 35). На уровне микропримесей стекло Тель-эль-Ашму-нейна отличается также высокими концентрациями циркония ( Freestone et al. , 2000. P. 73, 74) (рис. 5).

Стекло из позднеантичных стекловаренных центров Северного Египта, расположенных на берегах озера Мареотида (Мареа (Marea),Тапосирис Магна), недалеко от порта Александрии (рис. 1; табл. 1, 19 ), отличается по составу от стекла перечисленных египетских групп. Оно изготовлено на основе местного песка, имеющего свои специфические геохимические характеристики ( Nenna et al. , 2000. P. 103)7. В качестве обесцвечивателя в стекле из мастерских у Мареотиды использована сурьма ( Nenna et al. , 1997. P. 84, 85. Fig. 2; 2000. P. 103,105).

Группа «HIMT» (high iron, manganese, titan; группы 1 и 2, по Д. Фуа и др.) (рис. 2–4; табл. 1, 27–33 ) была выделена на материалах раскопок Карфагена IV– VI вв. ( Freestone , 1994). Для относящегося к ней стекла характерны желтоватые или оливковые оттенки. Свое название группа получила благодаря зафиксированным в карфагенских образцах высоким (по сравнению с более ранним «римским» и с левантийским стеклом) концентрациям железа (не менее 0,7 %), марганца (1–2 %) и титана (не менее 0,1 %). Оно отличалось также более высокими концентрациями магния (не менее 0,8 %) и натрия (17–20 %), наряду с более низкими содержаниями кальция (5–6,5 %) ( Freestone et al. , 2005; Foster,

Jackson , 2009. P. 192). Позже, однако, важнейшим признаком выделяемой группы стали считаться не столько высокие концентрации, сколько наличие прямой зависимости между содержаниями железа, магния, марганца и титана, а также между концентрациями перечисленных элементов и алюминия (рис. 4), составляющей около 2–3 % ( Freestone et al. , 2005; Foster, Jackson , 2009. P. 189, 192). По сравнению с левантийским, стекло группы «HIMT» отличают также высокие концентрации микроэлементов: циркония и бария (рис. 5).

Изучение изотопов стронция (87Sr/86Sr) и свинца (206Pb/204Pb), наряду с «базовым» химическим составом, позволило установить, что стекло «HIMT» является результатом смешения двух компонентов: компонента I с высоким содержанием оксидов железа, титана, алюминия, магния и марганца, с высоким 206Pb/204Pb (около 18,9) и низким 87Sr/86Sr (около 0,7080); компонента II с более высоким, чем в компоненте I, содержанием оксида кальция и 87Sr/86Sr (около 0,7089) и более низким 206Pb/204Pb (около 18,4). Судя по изотопам стронция, источники кальция в данных компонентах были разными (морские раковины в компоненте II и иной тип сырья в компоненте I). Исследователи предполагают, что речь может идти скорее о смешении двух типов стекла-сырца, изготовленного на разном сырье, чем песка с разными геохимическими характеристиками ( Freestone et al. , 2005).

Точное место производства стекла «HIMT» не установлено, так как изготовлявших его мастерских археологи не обнаружили. Однако ряд обстоятельств позволяет заключить, что оно происходит из района Юго-Восточного Средиземноморья, расположенного между дельтой Нила и заливом Хайфы, возможно, в Северном Египте (на севере Синая). Во-первых, судя по данным изотопного анализа и содержанию микроэлементов, именно в данной географической зоне сочетаются пески с различными геохимическими характеристиками, которые могли бы служить сырьем обоих «компонентов», необходимых для производства стекла «HIMT». Во-вторых, высокие концентрации титана, отличающие стекло данной группы, являются устойчивой характеристикой именно египетских песков. Кроме того, высокие, по сравнению с типичными для прочих типов стекла римского/византийского периодов, концентрации натрия могут говорить о том, что мастерские располагались вблизи источников природной соды; согласно данным письменных источников, античные стеклоделы использовали соду египетскую. И наконец, зона наибольшего распространения стекла «HIMT» приходится на территорию Египта (прежде всего на север Синая); в Северном Израиле оно встречается реже ( Foy et al. , 2003a; Freestone et al. , 2005).

За пределами Египта стекло группы «HIMT» известно также в Италии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, Голландии, в римской Британии (в т. ч. в Лондоне), в Болгарии, Сербии, на Кипре, в Турции, Тунисе и Иордании. Сводка его находок (в виде сырца и готовой продукции) включает более 80 точек, расположенных на территории 13 стран (Foy et al., 2000a. P. 429; Freestone et al., 2005; 2008; Degryse et al., 2006; Foster, Jackson, 2009; Nenna, 2014). В Европе оно получает широкое распространение в IV–VII/VIII вв. н. э. (Foy et al., 2003a; Freestone et al., 2008; Foster, Jackson, 2009; Drauschke, Greiff, 2010; Nenna, 2014). Для стекла «HIMT», происходящего из разных географических зон, по уровням концентраций железа, марганца и титана выделяются более дробные группы. На материалах Центральной и Южной Франции, Египта и Туниса были выделены группы 1 и 2 (Foy et al., 2003a) (табл. 1, 30, 31), а на материалах римской Британии – «HIMT 1» и «HIMT 2» (Foster, Jackson, 2009) (табл. 1, 32, 33). Самые высокие содержания перечисленных элементов характеризуют группу 1, самые низкие – «HIMT 2»; в группе 2 и «HIMT 1» они сопоставимы. Время появления стекла группы «HIMT» в Британии приходится на середину IV в. или, возможно, на 330-е гг. При этом стекло «HIMT 2» появляется немного ранее, чем «HIMT 1», не встречающееся ранее середины IV в. (Foster, Jackson, 2009. P. 195). Группа 1, выделенная Д. Фуа, датируется V в., а группа 2 – серединой VI – VII/ VIII вв. (Foy et al., 2000a. P. 429; 2003а. P. 46; Foster, Jackson, 2009. P. 193).

«Римское» стекло (рис. 2–4; табл. 1, 20–23 ). Данное название получила группа стекла I–III вв. н. э.; относящееся к ней стекло зелено-голубого цвета широко известно на территории Римской империи (в первую очередь – европейской, где оно лучше всего изучено) и имеет достаточно однородный химический состав. В качестве обесцвечивателя при изготовлении стекла данной группы использовался марганец; присутствие в нем в некоторых случаях незначительного количества сурьмы может маркировать применение в производстве стеклобоя. Гипотеза о возможном левантийском происхождении «римского» стекла I–III вв. была высказана исследователями на основе близости его со стеклом из мастерской в Джаламе (Палестина) на уровне элементов, характеризующих состав песка. Предполагалось, что едва ли не большая часть европейских мастерских работала на полуфабрикатах стекла из Леванта, изготовленных на основе песка р. Бел и импортируемых в Европу римского времени ( Nenna et al. , 1997; Foy et al. , 2000a; 2000b; Picon, Vichy , 2003). Однако если сравнить «римское» стекло с более поздними палестинскими материалами левантийской I группы (IV–VII вв.), то последнее характеризуют более высокие концентрации кальция (ок. 8–9 %; «римское» – 6,5–7,5 %) и алюминия (ок. 2,5–3 %; «римское» – 2–2,5 %) ( Freestone et al. , 2000. P. 73) (рис. 2; 3). Учитывая разницу в хронологии данных групп8, исследователи не исключали вероятности локальной смены источника песка в конце III – начале IV в., аналогичной той, что происходит позднее, на рубеже византийского и исламского периодов; таким образом, возможность того, что европейское стекло I–III вв. также имело левантийское происхождение, не исключалась ( Freestone et al. , 2000. P. 73).

В контексте дискуссии о происхождении «римского» стекла важны данные анализа изотопов стронция и неодима. Изучение состава образцов сосудов I– III вв. из Юго-Западной Турции (Sagalassos), Нидерландов (Maastricht, Bocholtz), Словакии (Kelemantia) и Бельгии (Tienen) показало, что они были изготовлены из стекла различного происхождения. Среди них выделяются две серии.

Одна из серий включает образцы с территории Турции, Бельгии и Словакии. Изотопы стронция (87Sr/86Sr – от 0,70877 до 0,70905) характеризуют современную морскую воду, т. е. источником кальция в стекле были морские раковины. Данные по изотопам неодима в части образцов идентичны тем, что получены для стекла из левантийских центров IV–VII вв. (εNd – от -5,0 до -6,0), а в части – выше, чем в левантийском стекле, но сопоставимы с теми, что получены для песков сиро-палестинского побережья (εNd – от -4,4 и -2,5). Наиболее вероятно происхождение стекла данной серии из Восточного Средиземноморья, из производственных центров, расположенных в разных его районах ( Degryse, Schneider , 2008. P. 1998).

Стекло второй серии (часть образцов из Турции, Словакии и Бельгии, а также образцы из Нидерландов), судя по данным изотопов неодима (εNd – от -6,4 до -10,8), изготовлено, скорее, на песке Западного Средиземноморья (Апеннинского п-ова, французского или испанского побережья) или Северо-Западной Европы. Изотопы стронция (87Sr/86Sr, от 0,70865 до 0,70910) также указывают на морские раковины в качестве возможного источника кальция ( Degryse, Schneider , 2008. P. 1998).

Данные изотопного анализа свидетельствуют, таким образом, о том, что «римское» стекло, несмотря на однородный химический состав, было изготовлено на песке разных географических регионов Восточного Средиземноморья и Европы. Это соответствует данным Плиния Старшего об использовании античными стеклоделами в качестве сырья песков из Италии, Галлии и Испании, но не находит прямых археологических подтверждений. Центры, которые могли бы быть однозначно определены как стекловаренные, а не стеклообрабатывающие, на сегодня в Европе не выявлены. Среди наиболее вероятных «претендентов» на эту роль рассматриваются конструкции, обнаруженные в Гамбахе и Геллепе (Hambach, Gellep, Германия) ( Gaitzsch , 1991. P. 42; Wedepohl, Baumann , 2000). По данным последних исследований, однако, происходящее из них стекло, судя по содержанию микроэлементов и данным изотопного анализа, соответствует серии «HIMT» ( Freestone et al. , 2009. P. 44). Вероятно, европейские стекловаренные центры еще ждут своего исследователя. С другой стороны, необходимо учитывать, что изучение изотопов стронция и неодима в стекле является сравнительно новым методом исследования и накопленная по ним база данных очень невелика. Разница в составе левантийского стекла и песков сиро-палестинского побережья говорит о том, что на изотопы неодима в стекле влияет не только географическое положение мастерской, но и характер источника песка ( Freestone et al. , 2009. P. 37, 38). С другой стороны, различия между европейским «римским» и палестинским стеклом выявляются по изотопам не только неодима, но и кислорода ( Leslie et al. , 2006).

Группа стекла, получившего распространение наряду с типично «римским», известна по материалам II–III вв. н. э. (табл. 1, 24–26) или, возможно, немного более ранним (Foy et al., 2003a. P. 80). С точки зрения технологии изготовления ее отличает использование в качестве обесцвечивателя сурьмы, в то время как «римское» стекло обесцвечивалось марганцем или не содержало обесцвечивателя, а на уровне характеристик сырья – более низкое содержание кальция, алюминия и железа (Thirion-Merle, Vichy, 2007. P. 267). Около 10 тонн стекла подобного состава было обнаружено на корабле, затонувшем у о. Лез Амбье, недалеко от французского Тулона (Fontaine, Foy, 2007); оно происходит также из вторичных мастерских на территории Франции и, возможно, из Кельна (Foy et al., 2000a. P. 426). Высказывалось предположение, что стекло данной группы имеет ближневосточное происхождение (Picon, Vichy, 2003. P. 18). Последние исследования выявили, однако, близкое по составу стекло в египетском Вади На-труне (группа wnc); производившие его мастерские функционировали в период, синхронный времени распространения данной группы в Европе. Европейское и египетское стекло близки по содержанию элементов, характеризующих состав песка, и различаются лишь по содержанию натрия (Вади Натрун – 23,3 %, группа 4 по Д. Фуа, – 18,8 %). Стекло подобного состава не типично, однако, для данной части Египта: песок здесь имеет другие геохимические характеристики, нежели сырье стекла данной группы. В литературе ставился вопрос о возможном импорте сырья в Вади Натрун для производства стекла группы wnc (Thirion-Merle, Vichy, 2007. P. 267).

* * *

Выделение и подробная характеристика перечисленных групп стекла, формирование исследовательской базы по химическому и изотопному составу материалов, в первую очередь происходящих из стекловаренных центров, является настоящим прорывом в изучении позднеантичного – раннесредневекового стеклоделия, значение которого невозможно переоценить. Благодаря работам, результаты которых изложены в данной статье, введен в научный оборот огромный массив источников. В итоге получено представление об особенностях состава стекла регионов, считающихся колыбелью древнего стеклоделия, – Египта и левантийского побережья Средиземного моря, стали известны геохимические характеристики сырья, в наибольшей степени влияющего на его химический состав. На основе данных о местах производства и зонах распространения стекла реконструируется система организации стеклоделия I тыс. н. э. в Восточном Средиземноморье и Европе. Данные о распространении сырцового стекла части из перечисленных групп в Европе подтверждают гипотезу о том, что в первой половине – середине I тыс. н. э. существовала специализация производства (стекловаренное и стеклообрабатывающее – первичное и вторичное), и ограниченное число крупных стекловаренных центров снабжало полуфабрикатами стекла разветвленную сеть мастерских, производивших готовые изделия. Из перечисленных групп стекла в Европе I тыс. н. э. получили распространение четыре: «римское» (I–III вв.); синхронная ему группа стекла, обесцвеченного сурьмой, с низким содержанием кальция, алюминия и железа (конец II – III в., группа 4 по системе Д. Фуа и др.); левантийская I (начиная с IV в. н. э.); «HIMT» (IV/V – VII/VIII вв.).

Динамика распространения стекла «интеррегиональных» групп на европейской территории Римской империи позволяет говорить о кардинальных переменах, произошедших в IV в. Источники поступления сырцового стекла меняются, однако причины и характер этих перемен – социальные, экономические, политические или технологические – остаются неясны ( Freestone , 2005; Foster,

Jackson , 2009; и др.). Происхождение стекла I–III вв. н. э. продолжает быть предметом дискуссии, нуждаясь в дальнейшем изучении. С IV в. ведущую роль в импорте стекла начинают играть производственные центры Восточного и ЮгоВосточного Средиземноморья, поставлявшие в Европу стекло серий «HIMT» (которое преобладает) и левантийской I.

Вполне возможно, что параллельно в Европе существовали и «локальные» стекловаренные мастерские, однако по масштабам производства стекла-сырца они были не сопоставимы с крупными стекловаренными центрами, восточносредиземноморскими и, возможно, европейскими, поставлявшими стекло в большинство вторичных мастерских Европы. Судя по имеющимся на сегодня данным, описанная модель производства являлась, вероятно, доминирующей ( Nenna et al. , 1997; 2000; Foy et al. , 2000a; 2000b; 2003a; Freestone , 2001; 2005; Foster, Jackson , 2009; и мн. др.).

Дальнейшее совершенствование методов изучения стекла, накопление базы данных анализов его «элементного» и изотопного состава позволят, вероятно, внести коррективы в сформировавшиеся на сегодня представления исследователей о стеклоделательном производстве изучаемой эпохи. Обращает на себя внимание неравномерная изученность материалов исследуемого периода, представленных в литературе в основном стеклом из Восточного Средиземноморья и Западной Европы. В связи с этим особенно важным представляется исследование, с учетом представленных данных, восточноевропейского стекла I тыс. н. э.

Список литературы Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа

- Галибин В.А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское востоковедение. 216 с.

- Румянцева О.С., 2011. Стеклоделательное производство в римское время и эпоху РАннего Средневековья: источники, факты, гипотезы//РА. № 3. С. 99-110.

- Румянцева О.С., Золотостеклянные бусы позднеантичного времени: проблема происхождения//Стекло Восточной Европы в древности, Средневековье и Новое время. 2015

- Щапова Ю.Л., 1983. Очерки истории древнего стеклоделия (по материалам долины Нила, Ближнего Востока и Европы). М.: МГУ 200 с.

- Bimson M., Freestone I.C., 1985. The discovery of an Islamic glass-making site in Middle Egypt//Annales du 10e Congres de l'AIHV (Madrid-Segovia, 23-28 September 1985). Amsterdam: International Association for the History of Glass. P. 237-243.

- Brill R.H., 1970. Lead and Oxygen Isotopes in Ancient Objects//The Impact of the Natural Sciences on Archaeology: A joint symposium of the Royal Society and the British Academy/Ed. T.E. Allibone. London: Oxford University Press. P. 143-164. (Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical and Physical Sciences; vol. 269).

- Brill R.H., 1988. Scientific Investigations of the Jalame Glass and Related Finds//Weinberg G.D. Excavations at Jalame: Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine. Columbia: University of Missouri. P. 257-294.

- Degryse P., Schneider J., 2008. Pliny the Elder and Sr-Nd isotopes: tracing the provenance of raw materials for Roman glass production//JAS. Vol. 35. P 1993-2000.

- Degryse P., Schneider J., Haack U., Lauwers V., Poblome J., Waelkens M., Muchez Ph., 2006. Evidence for glass «recycling» using Pb and Sr isotopic ratios and Sr-mixing lines: the case of early Byzantine Sagalassos//JAS. Vol. 33. P. 494-501.

- Drauschke J., Greiff S., 2010. Chemical aspects of Byzantine glass from Caricin Grad/Iustiniana Prima (Serbia)//Glass in Byzantium -production, usage, Analyses/J. Drauschke, D. Keller (Eds). Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. P. 25-46.

- Fontaine S., Foy D., 2007. L'épave Ouest Embiez 1, Var Le commerce maritime du verre brut et manufacturé en Méditerranée occidentale dans l'Antiquité//Revue archéologique de la Narbonnaise. Vol. 40. P. 235-268.

- Foster H.E., Jackson C.M, 2009. The composition of «naturally coloured» late Roman vessel glass from Britain and the implications for models of glass production and supply//JAS. Vol. 36. P. 189-204.

- Foy D., 2000. Un atelier de verrier à Beyrouth au début de la conquête islamique//Syria. № 77. P 239-290.

- Foy D., 2003. Recyclages et réemplois dans l'artisanat du verre. Quelques exemples antiques et médiévaux//La ville et ses déchets dans le monde romain Rebuts et recyclages: Actes du colloque 19-21 sept. 2002, Poitiers/P. Ballet, P. Cordier, N. Dieudonné-Glad (Eds). Montagnac. P. 271-276.

- Foy D., Nenna M.-D., 2001. Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France. Aix-en-Provence: Édisud. 256 p.

- Foy D., Picon M., Vichy M., Thirion-Merle V., 2003a. Caractérisation des verres de la fin de l'Antiquité en Méditerranée occidentale: l'émergence de nouveaux courants commerciaux//Échanges et commerce du verre dans le monde antique: Actes du colloque de l'AFAV (Aix-en-Provence et Marceille, 7-9 juin 2001)/D. Foy, M.-D. Nenna (Eds). Montagnac: Éditions Monique Mergoil. P. 41-85.

- Foy D., Picon M., Vichy M., 2003b. Verres omeyyades et abbassides d'origine égyptienne: les témoignages de l'archéologie et de l'archéométrie//Annales du 15e Congrès de L'AIHV (New York, Octobre 2001). Nottingham: AIHV P. 138-143.

- Foy D., Thirion-Merle V., Vichy M., 2004. Contribution à l'étude des verres antiques décolorés à l'antimoine//Revue d'Archéométrie. Vol. 28. P. 169-177.

- Foy D., Vichy M., Picon M., 2000a. Les matières premières du verre et la question des produits semi-finis. Antiquité et Moyen Age//Arts du feu et productions artisanales. XXe Rencontres internationales d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes (21-23 octobre 1999). Antibes: APDCA. P. 419-433.

- Foy D., Vichy M., Picon M., 2000b. Lingots de verre en Méditerranée occidentale (IIIe s. av. J.-C. -VIIe s. ap. J.-C): Approvisionnement et mise en oevre: Données Archéologiques et données de laboratoire//Annales du 14e Congrès de l'AIHV (Venise-Milan, octobre 1998). Lochem: Edition de l'AIHV. P. 51-57.

- Freestone I.C., 1994. Appendix: chemical analysis of «raw» glass fragments//Excavations at Carthage, Vol. II, 1: The Circular Harbour, North Side/Ed. H. Hurst Oxford: Published for the British Academy by Oxford University Press. P. 290.

- Freestone I.C., 2001. Primary glass sources in the mid first millenium A.D.//Annales du 15e Congress de l'AIHV (New York -Corning, 2001). New York. P. 111-115.

- Freestone I.C, 2005 The Provenance of Ancient Glass through Compositional Analysis//Materials Issues in Art and Archaeology VII/P.B. Vandiver, J.L. Mass, A. Murray (Eds). Warrendale: Cambridge University Press. P. 195-208. (Materials Research Society Symposium Proceedings; 852).

- Freestone I.C., Gorin-Rosen Y., Hughes M.J., 2000. Composition of primary glass from Israel//La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C au Moyen-Age/Ed. M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen-Jean Pouilloux. P. 65-84. (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen; 33).

- Freestone I., Hughes M., Stapleton C., 2008. Composition and production of Anglo-Saxon glass//Catalogue of Anglo-Saxon Glass in the British Museum/V.I. Evison, I. Freestone (Eds). London: The British Museum. P. 29-46.

- Freestone I.C., Leslie K.A., Thirlwall M., Gorin-Rosen Y., 2003. Strontium isotopes in the investigation of early glass production: Byzantine and early Islamic glass from the Near East//Archaeometry Vol. 45. P. 19-32.

- Freestone I.C., Ponting M., Hughes M.J., 2002. Origins of Byzantine glass from Maroni Petrera, Cyprus//Archaeometry. Vol. 44. P. 257-272.

- Freestone I.C., Wolf S., Thirlwall M., 2005. The production of HIMT glass: Elemental and Isotopic evidence//Annales du 16e Congrès de l'AIHV (London, 2003)/Ed. M.-D. Nenna. Nottingham. P. 153-157.

- Freestone I.C., Wolf S., Thirlwall M., 2009. Isotopic composition of glass from the Levant and southeastern Mediterranean Region//Isotopes in Vitreous Materials/P. Degryse, J. Henderson, G. Hodgson (Eds). Leuven: Leuven University Press. P. 31-52.

- Gaitzsch W., 1991. Fours de verriers romains en fôret de Hambach//Ateliers de verriers de l'Antiquité à la période pré-industrielle: Actes des 4èmes Rencontres de l'AFAV (Rouen, 1989). Rouen. P. 41-46.

- Gorin-Rosen Y., 1995. Hadera, Bet Eli'ezer//Excavations and surveys in Izrael. Vol. 13. P. 42-43.

- Gorin-Rosen Y., 2000. The ancient glass industry in Israel: summary of new finds and new discoveries//La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C. au Moyen-Age/Ed. M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen-Jean Rouilloux. P. 49-64. (Travaux de la Maison de l'Orient Méditerranéen; 33).

- Gratuze B., 1988. Analyse non destructive d'objets en verre par des methods nucléaires. Application à l'étude des estampilles et poids monétaires islamiques. Thèse d'Université, Orleans.

- Gratuze B., Barrandon J.-N., 1990. Islamic glass weights and stamps: analysis using nuclear technics//Archaeometry. Vol. 32. P. 155-162.

- Gratuze B., Foy D., 2012. La composition des verres islamiques d'Al Hadir//Al-Hadir Etude archéologique d'un hameau de Qinnasrin (Syrie du Nord, VIIe-XIIIe siècles)/Ed. M.-O. Rousset Lyon. P. 139-149. (Travaux de la Maison de l'Orient; 59).

- Henderson J., 1999. Archaeological and scientific evidence for the production of early Islamic glass in al-Raqqa, Syria//Levant. Vol. 31. P. 225-240.

- Henderson J., Evans J., Sloane H., Leng M., Doherty C., 2005. The use of strontium, oxygen and lead isotopes to provenance ancient glasses in the Middle East//JAS. Vol. 32. P. 665-674.

- Jackson C.M., Hunter J.R., Warren S.E., Cool H.E.M., 1991. The analysis of blue-green glass and glassy waste from two Romano-British glass working sites//Archaeometry'90/E. Rernichka, G.A. Wagner (Eds). Basel: Birkhauser Verlag. P. 295-304.

- Kowalti I., Curvers H.H., Sturt B., Sablerolles Y., Henderson J., Reynolds P., 2008. A pottery and glass production site in Beirut//Bulletin d'Archéologie et d'Architecture Libanaise. Vol. 10. P. 103-129.

- Leslie K.A., Freestone I.C., Lowry D., Thirwall M., 2006. The provenance and technology of Near Eastern glass: Oxygen isotopes by laser fluorination as a complement to strontium//Archaeometry. Vol. 48. P. 253-270.

- Mirti P., Casoli A., Appolonia A., 1993. Scientific analysis of Roman glass from Augusta Rraetoria//Archaeometry. Vol. 35. P. 225-240.

- Nenna M.-D., 2007. Production et commerce du verre a l'époque impériale: nouvelles découvertes et problématiques//Facta. № 1. P. 125-148.

- Nenna M.-D., 2014. Egyptian glass abroad: HIMT glass and its markets//Neighbours and successors of Rome: Traditions of glass production and use in Europe and the Middle East in the later 1st millennium AD/D. Keller, J. Rrice, C. Jackson (Eds). Oxford, Philadelphia: Oxbow books. P. 177-193.

- Nenna M.-D., Picon M., Thirion-Merle V., Vichy M., 2005. Ateliers primaires du Wadi Natrun: nouvelles découvertes//Annales du 16e Congrès de l'AIHV (Londres, 2003). Nottingham: AIHV, P. 56-63.

- Nenna M.-D., Picon M., Vichy M., 1997. L'atelier de verrier de Lyon etl'origine des verres «romains»//Revue d'archéométrie. Vol. 21. P. 81-87.

- Nenna M.-D., Picon M., Vichy M., 2000. Ateliers primaires et secondaires en Égypte à l'époque gréco-romaine//La route du verre: ateliers primaires et secondaires/Ed M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l'Orient Méditerranéen-Jean Rouilloux. P. 97-112. (Travaux de la Maison de l'Orient; 33).

- Picon M., Vichy M., 2003. D'Orient en Occident: l'origine du verre à l'époque romaine et durant le haut Moyen Âge//Échanges et commerce du verre dans le monde antique: Actes du colloque de l'AFAV (Aix-en-Provence et Marceille, 7-9 juin 2001)/D. Foy, M.-D. Nenna (Eds). Montagnac: Éditions Monique Mergoil. P. 17-32.

- Rehren T., Marii F., Schibille N., Stanford L., Swan C., 2010. Glass supply and circulation in Early Byzantine Southern Jordan//Glass in Byzantium -Production, Usage, Analyses/J. Drauschke, D. Keller (Eds). Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. P. 65-82.

- Sayre E.V., Smith R.W., 1974. Analytical studies of ancient Egyptian glass//Recent advances in the Science and Technology of Materials/Ed. A. Bishay. New York: Plenum Press. Vol. 3. P. 47-70.

- Thirion-Merle V., Vichy M., 2007. Note sur la composition chimique des verres de l'épave des Embiez //Revue archéologique de la Narbon-naise Vol. 40. P. 235-268

- Wedepohl K.H., Baumann A., 2000. The use of marine molluskan shells for Roman glass and local glass production in the Eifel area (Western Germany)//Naturwissenschaften. 87. P. 129-132.

- Whitehouse D., 1999. Glass in the Epigrams of Martial//JGS. Vol. XIV. P. 73-82.

- Whitehouse D., 2002. The Transition from Natron to Plant Ash in the Levant//JGS. Vol. 44. P. 193-196.