Стереологический анализ передней большеберцовой мышцы голени, удлиняемой высокодробной дистракцией в разное время суток (экспериментально-морфологическое исследование)

Автор: Филимонова Г.Н., Ерофеев С.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2003 года.

Бесплатный доступ

В четырех сериях экспериментов на взрослых беспородных собаках проводили удлинение голени в различное время суток с темпом 1 мм: в ручном режиме с восьмикратной дробностью по 0,125 мм и в автоматическом режиме с 60-кратной дробностью по 0,017 мм. Наблюдение за функциональным состоянием экспериментальных животных во всех исследуемых режимах удлинения конечности не выявило значительных различий. Тем не менее очевидно, что физиологическая устойчивость организма к стрессорным воздействиям, каковым является дозированное удлинение, выше в дневное время суток, следовательно, это время наиболее оптимально для проведения дистракции. В конце эксперимента выявлено в несколько раз большее значение показателя эквивокации именно при дозированном удлинении голени в ночное время суток, при автоматическом удлинении днем информационные характеристики максимально приближены к значениям интактной серии. Эти результаты логичны в свете биоритмов, присущих животным, активность которых приходится на светлое время суток.

Собаки, голень, мышца, дистракция, стереологический анализ, биоритмы

Короткий адрес: https://sciup.org/142120576

IDR: 142120576

Текст научной статьи Стереологический анализ передней большеберцовой мышцы голени, удлиняемой высокодробной дистракцией в разное время суток (экспериментально-морфологическое исследование)

В РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова для удлинения конечности разработан и широко применяется автоматический дистрактор. Показано преимущество высокодробной дозированной тракции для костной и параоссальных тканей [6, 7, 17]. В наших предыдущих исследованиях был проведен сравнительный стереологи-ческий анализ структурной организации передней большеберцовой мышцы при дистракции голени в различных дробных режимах [2, 18]. Картины миофибриллогенеза с признаками эмбрионального миобластического типа описаны при 4-кратном режиме удлинения [9]. Дистракционный остеосинтез конечности в автоматическом режиме максимально приближен к условиям естественного роста [8], и влияние различного времени суток при этом представляет несомненный интерес. Известно, что во взаимоотношениях организма с окружающей средой существенная роль принадлежит биологическим ритмам [5, 10, 15, 19-22]. Комплекс биоритмов организма характеризуется механизмами регуляции, взаимодействиями между ритмами [16].

Цель исследования – сравнить стереометри- ческие параметры передней большеберцовой мышцы удлиняемой голени при дробном 8-кратном режиме (дневное время суток) и в раз- личных условиях автоматической дистракции (круглосуточно, днем и ночью).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

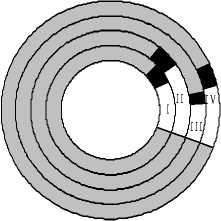

Выполнено 4 серии экспериментов на 34 взрослых беспородных собаках. Удлинение начинали через 5 дней после закрытой флексионной остеоклазии костей голени в разных режимах. Темп дистракции во всех сериях был одинаковым – 1 мм в сутки. В первой серии (11 животных) удлинение проводили с восьмикратной дробностью по 0,125 мм за одну подкрутку гаек на стержнях с 8.00. до 20.00. В трех других сериях удлинение проводили автоматическими дист-ракторами с величиной разовой прибавки удлинения на 0,017 мм. Во второй серии дистракцию осуществляли круглосуточно (8 животных), в третьей серии (8 животных) – с 8.00 до 20.00 и в четвертой (7 собак) – с 20.00 до 8.00, т.е. в ночное время суток. Во всех сериях период дистракции составил 28, период фиксации – 30 дней. Собак выводили из опыта передозировкой барбитуратов через 28 дней дистракции, месяц фиксации и 30 дней после снятия аппарата.

Морфометрический анализ проводили методом точко-счетной объемометрии на поперечных криостатных срезах передней большеберцовой мышцы, в которых после выявления активности миозиновой АТФ-азы идентифицировали мышечные волокна и микрососуды [12]. Контролем служили аналогичные препараты передней большеберцовой мышцы трех интактных взрослых собак. Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. Исполь-

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические наблюдения за животными показали, что как при восьмикратной дробности дистракции, так и при удлинении с помощью автоматических дистракторов в разное время суток у собак на протяжении всего эксперимента не было выраженных нарушений функционального состояния удлиняемой конечности.

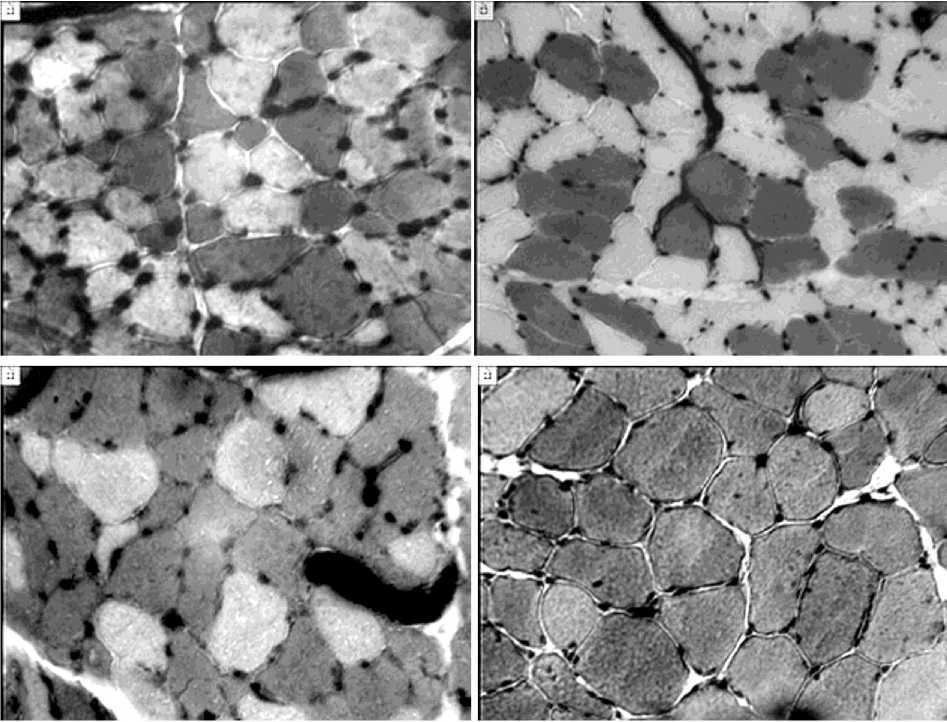

Визуальный анализ гистохимических препаратов передней большеберцовой мышцы во все исследуемые сроки эксперимента выявляет явное отличие 8-кратной дистракции от автоматической 60-кратной, состоящее в наличии более расширенных и многочисленных микрососудов (рис. 1а), что подтверждено стереологическими исследованиями. Объемная и численная плотность микрососудов в I серии эксперимента значительно превосходит все три серии с автодистракцией. Численные данные стереологического анализа приведены в таблице 1.

Период дистракции. Объемная плотность мышечных волокон при 8-кратной дробности зуя микроскоп "Визопан" фирмы "Reichert Jung" (Австрия), получали проекции изображений препаратов на матовый экран, на который накладывали тестовую решетку коротких отрезков. По формулам [14] определяли относительный объем микрососудов, мышечных волокон и соединительной ткани в единице тестового объема мышц; численные плотности микрососудов (NAмс) и мышечных волокон (NAмв). Рассчитывали отношение численной плотности микрососудов к численной плотности мышечных волокон NAмс/NAмв – видовая константа, оценивающая васкуляризацию мышцы и радиус диффузионного цилиндра (Rдиф.).

С целью пополнения знаний об исследуемом объекте применили математический аппарат теории информации [1, 11]. В качестве составляющих системы был взят относительный объем мышечных волокон, микрососудов и соединительной ткани. При проведении анализа определяли степень структурной гетерогенности системы, оценивая основные информационные характеристики: информационную (Н) и относительную (h) энтропию, а также максимальное разнообразие (Н max ). Кроме того, вычисляли производные от энтропии показатели: значение абсолютной (О, бит) и относительной организации (R, %) – коэффициент избыточности, также определяли критерий структурной перестройки – эквивокацию (D).

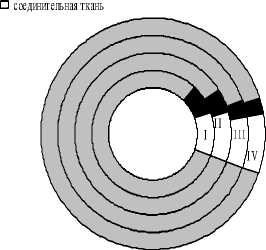

ИССЛЕДОВАНИЯ достоверно ниже, чем в трех других сериях эксперимента (Р<0,001), при дневной и ночной автодистракции значения данного параметра не различаются. Относительный объем микрососудов в I серии в 1,5 и в 2,8 раза выше (Р<0,001), чем во II-й, III-й и IV-й сериях (рис. 2).

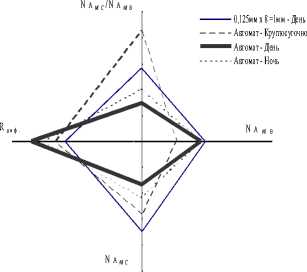

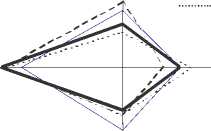

Васкуляризация мышцы максимальна во II серии эксперимента и минимальна - в III-й (рис. 3), при сравнении III и IV серий значение данного параметра выше при автодистракции с.8.00 до 20.00 в 1,3 раза (Р < 0,001), что обусловлено небольшой разницей в числе мышечных волокон при меньшем количестве микрососудов. Радиус диффузионного цилиндра минимален в I и максимален в III сериях эксперимента, во II и IV сериях отмечены промежуточные значения этого параметра.

Объемная плотность эндомизия в I, II и IV сериях отличается недостоверно, в III серии данный параметр несколько ниже.

Рис. 1. Передняя большеберцовая мышца через 28 дней дистракции в режимах: а) 0,125 х 8=1мм (I серия); б) 0,017мм х 60=1мм (II серия); в) 0,017мм х 60=1мм - в дневное время суток (III серия); г) 0,017мм х 60=1мм - в ночное время суток (IV серия). Поперечные криостатные срезы мышцы с выявленной активностью миозиновой АТФ-азы. Увеличение: Об. х 16, Ок. х 10.

мышечное волокно микрососуды

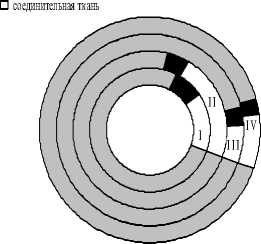

Рис. 2. Соотношение объемной плотности мышечных волокон, микрососудов и эндомизия в передней большеберцовой мышце в четырех сериях эксперимента через 28 дней дистракции.

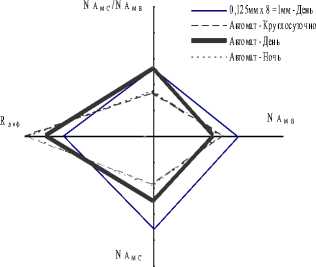

Рис. 3. Соотношение вторичных стереологических параметров в передней большеберцовой мышце в исследуемых режимах дистракции через месяц дозированного удлинения голени.

Период фиксации. Относительный объем мышечных волокон в III и IV сериях почти идентичен, в первых двух сериях эксперимента значение данного параметра в 1,2 раза ниже (рис. 4), соотношение объемной плотности микрососудов в исследуемых сериях аналогично наблюдаемому в периоде дистракции: максимально в I серии и минимально - в IV-й. Наилучшая васкуляризация мышцы зарегистриро- вана в I и III сериях эксперимента, она увеличивается в 1,5 раза в III серии относительно 28 дня дистракции. Значения этого параметра при круглосуточном и ночном режимах удлинения схожи, что составляет около 63% от значений при 8-кратном режиме и дневной автодистракции (рис. 5). При этом численная плотность мышечных волокон максимальна в I серии и минимальна – в III, во II и IV - не различается.

Численная плотность микрососудов в III серии в 1,2 раза выше, чем в IV-й (Р < 0,01). При круглосуточной дистракции число микрососудов наименьшее, при 8-кратной дробности - наибольшее. Соответственно, радиус диффузионого цилиндра в III серии меньше, чем в IV, максимальное значение этого параметра отмечено во II и минимальное - в I серии эксперимента. При круглосуточной автодистракции отмечено наибольшее количество соединительно-тканных прослоек: в 1,4 раза выше (Р < 0,01), чем при 8-кратном режиме, и в 3,0 раза выше (Р < 0,001), чем при дневной и ночной автодистракции.

мышечное волокно микрососуды

Рис. 4 Соотношение объемной плотности мышечных волокон, микрососудов и эндомизия в передней большеберцовой мышце в четырех сериях эксперимента в конце периода фиксации.

Рис. 5. Соотношение вторичных стереологических параметров передней большеберцовой мышцы в исследуемых сериях эксперимента через месяц фиксации.

NaМС / NaМB

Период после снятия аппарата . Относительный объем мышечных волокон максимален в III серии - при автодистракции в дневное время, при круглосуточной дистракции - минимален (рис. 6). Относительный объем микрососудов наибольший при 8-кратном режиме и круглосуточной автодистракции, наименьший - при автоматическом удлинении в дневное время суток, что в 1,7 раза меньше (Р < 0,001) по сравнению с автодистракцией ночью. Параметр, характеризующий васкуляризацию мышцы, максимален при круглосуточном удлинении (рис. 7), наименьшее значение отмечено в IV серии, что обусловлено максимальным числом мышечных волокон при сравнительно небольшом количестве сосудов. Численная плотность и волокон и микрососудов в IV серии выше, чем в

III-й, соответственно в 1,5 (Р < 0,001) и в 1,1 раза. При сравнении IV и II серий численная плотность микрососудов различается недостоверно, при значительно меньшем (в 1,5 раза) числе мышечных волокон в серии с круглосуточной дистракцией. При этом объемная плотность мышечных волокон во II серии ниже, чем в IV, лишь в 1,1 раза, а их численная плотность во II серии ниже в 1,9 раза (Р < 0,001). Следовательно, при дозированном удлинении в ночное время суток к концу эксперимента преобладают более мелкие мышечные волокна, чем при круглосуточной дистракции. Радиус диффузионного цилиндра в I серии минимален, во II и IV - имеет одинаковые значения, а максимальное значение отмечено в III-й серии. Объемная плотность эндомизия при круглосуточной и 8-кратной дистракции более чем в 2 раза выше, чем при ночной и дневной (Р < 0,001) (рис. 6). Данные сте-реологического анализа приведены в таблице 1.

мышечное волокно микрососуды соединительная ткань

Рис. 6. Соотношение объемной плотности мышечных волокон, микрососудов и эндомизия в передней большеберцовой мышце в четырех сериях эксперимента через месяц после снятия аппарата.

0,125 мм х 8 =1мм - День

Автомат - Круглосуточно

Автомат - День

Атомат - Ночь

NaМВ

NaМC

Рис. 7. Соотношение вторичных стереологических параметров передней большеберцовой мышцы в исследуемых сериях эксперимента через месяц после снятия аппарата.

Для интегральной оценки исследуемого объекта и с целью получения дополнительных сведений мы нашли целесообразным применить математический аппарат теории информации, позволяющий получить интегральную характеристику динамики морфогенетических процессов передней большеберцовой мышцы в зависимости от режима дистракции (табл. 2).

Таблица 1.

|

Параметры |

Дистракция 28 дней |

Фиксация 30 дней |

Без аппарата 30 дней |

Параметры |

Дистракция 28 дней |

Фиксация 30 дней |

Без аппарата 30 дней |

|

I серия эксперимента |

III серия эксперимента |

||||||

|

Мышечное волокно |

|||||||

|

V V , (мм3/ мм3) |

0,815±0,004 *** ΔΔΔ |

0,768±0,004 *** ΔΔΔ |

0,823±0,006 * ΔΔΔ |

V V , (мм3/мм3) |

0,890±0,005 |

0,906±0,006 |

0,913±0,003 +++ |

|

N A , (мм -2) |

1233±17,0 *** ΔΔΔ |

1442±18,7 *** ΔΔΔ |

1002±30,8 *** |

NA, (мм -2) |

1137±21,8 |

967±20,5 +++ |

1004±24,7 +++ |

|

Микрососуды |

|||||||

|

V V , (мм3/ мм3) |

0,074±0,002 *** |

0,078±0,003 *** ΔΔΔ |

0,050±0,002 ΔΔΔ |

V V , (мм3/мм3) |

0,026±0,003 |

0,030±0,004 |

0,019±0,002 +++ |

|

N A , (мм -2) |

1735±29,0 *** ΔΔΔ |

1571±29,6 *** ΔΔ |

1232±22,9 *** ΔΔΔ |

NA, (мм -2) |

837±31,0 +++ |

1066±44,8 +++ |

851±16,2 ++ |

|

Соед. ткань |

|||||||

|

V V , (мм3/ мм3) |

0,111±0,003 * ΔΔΔ |

0,154±0,003 *** ΔΔΔ |

0,127±0,005 ** ΔΔΔ |

V V , (мм3/мм3) |

0,084±0,004 |

0,064±0,005 + |

0,068±0,003 +++ |

|

R ДИФ ., мкм |

14,9 |

15,6 |

17,7 |

R ДИФ., мкм |

21,4 |

19,0 |

21,3 |

|

NA МС / NA МВ |

1,408 |

1,09 |

1,12 |

NA МС / NA МС |

0,737 |

1,104 |

0,848 |

|

II серия эксперимента |

IV серия эксперимента |

||||||

|

Мышечное волокно |

|||||||

|

V V , (мм3/мм3 |

0,853±0,003 ⊗⊗⊗ |

0,731±0,008 ⊗⊗⊗ |

0,801±0,007 ⊗⊗⊗ |

V V , (мм3/мм3) |

0,895±0,005 ∇∇∇∅∅∅ |

0,901±0,004 ∇∇∇ ∅∅∅ |

0,876±0,005 ∇∇∇ ∅∅∅ |

|

N A , (мм -2) |

665±17,0 ⊗⊗⊗ |

1143±50,3 ⊗⊗ |

721±29,4 ⊗⊗⊗ |

NA, (мм -2) |

1129±24,6 ∇∇∇ ∅∅∅ |

1104±29,6 ∇∇∇ |

1194±27,6 ∇∇∇ ∅∅∅ |

|

Микрососуды |

|||||||

|

V V , (мм3/мм3) |

0,046±0,001 ⊗⊗⊗ |

0,048±0,002 ⊗⊗⊗ |

0,047±0,002 ⊗⊗⊗ |

V V , (мм3/мм3) |

0,022±0,002 ∇∇∇ ∅∅∅ |

0,022±0,002 ∇∇∇ ∅∅∅ |

0,032±0,002 ∇∇∇ ∅∅∅ |

|

N A , (мм -2) |

1398±37,4 ⊗⊗⊗ |

731±18,1 ⊗⊗⊗ |

923±23,3 ⊗ |

NA, (мм -2) |

1092±23,4 ∇∇∇ ∅∅∅ |

771±35,9 ∇∇∇ |

948±24,8 ∇∇∇ |

|

Соед. ткань |

|||||||

|

V V , (мм3/мм3) |

0,101±0,003 ⊗⊗⊗ |

0,221±0,008 ⊗⊗⊗ |

0,152±0,006 ⊗⊗⊗ |

V V , (мм3/мм3) |

0,083±0,005 ∇∇∇ ∅∅ |

0,077±0,003 ∇∇∇ ∅∅∅ |

0,092±0,004 ∇∇∇ ∅∅∅ |

|

R ДИФ ., мкм |

16,6 |

22,9 |

20,4 |

R ДИФ ., мкм |

18,8 |

22,3 |

20,1 |

|

NA МС / NA МВ |

2,107 |

0,641 |

1,28 |

NA МСД / NA МВ |

1,019 |

0,672 |

0,701 |

*** - Р < 0,001; ** - Р < 0,01; * - Р < 0,05

Различия достоверны между сериями эксперимента: * – I и II; Δ – I и III; ∇ – I и IV; ⊗ – II и III; + – III и IV; ∅ – II и IV.

Стереометрические параметры передней большеберцовой мышцы

Таблица 2.

Информационные характеристики передней большеберцовой мышцы при удлинении голени по Илизарову

|

Параметры |

Дистракция 28 дней |

Фиксация 30 дней |

Без аппарата 30 дней |

Интактная серия |

|

I серия эксперимента |

||||

|

H max (бит) |

1,585 |

1,585 |

1,585 |

1,585 |

|

H (бит) |

0,565 |

0,602 |

0,446 |

0,446 |

|

O (бит) |

1,020 |

0,983 |

1,139 |

1,139 |

|

h |

0,356 |

0,380 |

0,281 |

0,281 |

|

R (%) |

64,39 |

62,04 |

71,90 |

71,90 |

|

D (%) |

7,51 |

9,86 |

6,57 |

|

|

II серия эксперимента |

||||

|

H max (бит) |

1,585 |

1,585 |

1,585 |

|

|

H (бит) |

0,525 |

0,607 |

0,563 |

|

|

O (бит) |

1,060 |

0,979 |

1,022 |

|

|

h |

0,331 |

0,383 |

0,365 |

|

|

R (%) |

66,89 |

61,74 |

64,48 |

|

|

D (%) |

5,01 |

10,16 |

7,42 |

|

|

III серия эксперимента |

||||

|

H max (бит) |

1,585 |

1,585 |

1,585 |

|

|

H (бит) |

0,591 |

0,538 |

0,495 |

|

|

O (бит) |

0,994 |

1,047 |

1,090 |

|

|

h |

0,373 |

0,339 |

0,312 |

|

|

R (%) |

62,716 |

66,059 |

68,77 |

|

|

D (%) |

9,184 |

5,841 |

3,13 |

|

|

IV серия эксперимента |

||||

|

H max (бит) |

1,585 |

1,585 |

1,585 |

|

|

H (бит) |

0,565 |

0,533 |

0,641 |

|

|

O (бит) |

1,020 |

1,052 |

0,944 |

|

|

h |

0,357 |

0,336 |

0,404 |

|

|

R (%) |

64,353 |

66,372 |

59,558 |

|

|

D (%) |

7,547 |

5,528 |

12,342 |

|

H max – максимальное разнообразие системы (максимальная неопределенность); H – информационная энтропия (текущая неопределенность системы); O – абсолютная организация (реализованная в системе неопределенность); h – относительная энтропия – коэффициент сжатия информации; R – коэффициент избыточности (относительная организация); D – эквивока-ция (ненадежность системы) – критерий структурной перестройки.

Гетерогенность системы определяется информационной и относительной энтропией, коэффициент избыточности оценивает надежность системы, ее структурный резерв и с его увеличением повышается надежность передачи информации, но снижается скорость ее проведения, уменьшение избыточности делает систему более лабильной [11].

Через 28 дней дистракции информационная энтропия максимальна при дневной автодистракции, что обусловлено наибольшим информационным разнообразием элементов передней большеберцовой мышцы вследствие высокой активности процессов адаптивной перестройки при данном режиме. Последующее снижение информационной энтропии через месяц фиксации сопровождается возрастанием абсолютной организации и коэффициента избыточности системы. Через месяц после снятия аппарата информационная энтропия в III серии снижается относительно предыдущего срока эксперимента, что сопровождается увеличением коэффициента избыточности и абсолютной организации мыш- цы. Величина информационной энтропии к концу эксперимента максимальна в IV серии, соответственно, коэффициент избыточности при данном режиме минимален, коэффициент структурной перестройки почти в 4 раза превосходит III серию и в 1,8 раза - I и II-ю.

В I-й и II-й сериях эксперимента динамика информационных характеристик имеет противоположное направление по отношению к двум другим сериям. Через 28 дней дистракции информационная энтропия во II серии минимальна и чуть выше при 8-кратной дробности. Эти параметры возрастают через месяц фиксации, что сопровождается понижением абсолютной и относительной организации. Через месяц после снятия аппарата информационная и относительная энтропия несколько снижаются, что вызывает соответствующее повышение абсолютной организации и коэффициента избыточности. Критерий структурной перестройки в первых двух сериях эксперимента через месяц фиксации возрастает относительно 28 дня дистракции, по окончании эксперимента - снижается.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Биологические ритмы организмов вырабатываются в ходе эволюции веками: известны годовые ритмы, сезонные, лунные, недельные, циркадные (околосуточные) [5], ультрадианные (околочасовые) [3]. В организме человека более 40 физиологических процессов протекает в суточных ритмах [5]. Особая роль в колебаниях физиологических функций отводится системе гипофиз-кора надпочечников, играющей важную роль в мобилизации приспособительных реакций организма в ответ на экстремальные воздействия [15]. Подъем концентрации глюкокортикоидов утром (кроме ночных животных) совпадает с максимальной реактивностью гипо-таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы к стрессорным воздействиям [4]. Так, устойчивость крыс-самцов к острой гипоксии днем почти вдвое выше, чем ночью, а введение преднизалона в вечернее время суток повышает резервное время подопытных крыс более чем втрое [15]. В эксперименте также показано, что физическая нагрузка, новая обстановка, эфирный наркоз вызывают значительно большее повышение концентрации кортекостероидов в плазме крови перед наступлением активного периода организма [10]. Заживление ран у животных в эксперименте также протекает лучше в 9-12-15 часов, чем в 21-0-3 часа, что связано с усилением процессов протеолиза в ночное время суток [5]. У человека жизненная емкость легких, систолический объем, частота сердечных сокращений максимальны во второй половине дня, при этом потребление кислорода выше ночью, парадокс объясняется разной субъек- тивной переносимостью тяжести работы в дневные и ночные часы [4]. Ночью снижены защитные силы организма, о чем свидетельствуют более частые приступы стенокардии, бронхиальной астмы; чаще возникают тромбоз мозговых сосудов и инфаркты миокарда, связанные со снижением уровня компонентов свертывающей системы крови [4]. Однако главная роль в жизнедеятельности организма принадлежит нервной системе. Экзогенные гетероритмиче-ские раздражения, например, инвертированное освещение в эксперименте на обезьянах, приводят к неврозу, рецидивам коронароной недостаточности [5]. Стрессорное воздействие дистракции, тем более в ночное время суток, трудно переоценить, и, возможно она вызывает дополнительный невроз и обусловленную этим соматическую патологию. В дневное время суток симпатико-адреналовая система находится в активном состоянии, эти гармоны подавляют митотическую активность и реципроно улучшают функцию органа [13]. Соответственно, ночью, напротив, в фазе восстановления (первая половина сна) в отсутствии дистракции выше вероятность повышения митотической активности клеток.

Таким образом, на основании клинических данных не были выявлены различия в функциональном состоянии удлиняемой конечности при исследуемых режимах дистракции. Тем не менее очевидно, что физиологическая устойчивость организма к стрессорным воздействиям, каковым является дозированное удлинение, выше в дневное время суток. Следовательно, это время наиболее оптимально для дистракции. Применение математического аппарата теории информации позволяет подтвердить данную мысль. В конце эксперимента выявлено в несколько раз большее значение показателя экви-вокации именно при ночном удлинении голени, что сопровождается минимальными значениями показателя надежности и абсолютной организации. Кроме того, по окончании эксперимента наименьшее значение показателя структурной перестройки исследуемой мышцы отмечено в дневное время суток и, следовательно, в этой серии соотношение паренхиматозных и стромальных элементов в мышце менее всего отличается от таковых в интактной серии. Эти результаты логичны в свете биоритмов, присущих животным, активность которых приходится на светлое время суток.