Стереотипное самоповреждающее поведение при психотических формах аутизма

Автор: Шалина Н.С., Никитина С.Г., Куликов А.В., Коваль-зайцев А.А., Блинова Т.Е., Шушпанова О.В., Балакирева Е.Е.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Детско-подростковая психиатрия

Статья в выпуске: 4 (121), 2023 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Стереотипное самоповреждающее поведение (ССП) у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими нарушениями психического развития считается широко распространенной и деструктивной формой поведения. ССП гетерогенно как по выраженности клинических симптомов, так и по причинам (биологическим, психогенным) возникновения. ССП у пациентов с РАС встречается с высокой частотой и ассоциировано с постоянной психотравматизацией в связи со склонностью к патохарактерологическому реагированию, более частыми госпитализациями в учреждения психиатрического профиля, а также с рядом негативных социальных условий, которые приводят к ухудшению качества жизни пациентов и их родственников.

Детский аутизм, атипичный аутизм, самоповреждающее поведение, умственная отсталость, стереотипии, расстройства аутистического спектра

Короткий адрес: https://sciup.org/142239821

IDR: 142239821 | УДК: 616.896:616.899:616.89-008.441.45,465?02.04/?11.05, | DOI: 10.26617/1810-3111-2023-4(121)-37-43

Текст научной статьи Стереотипное самоповреждающее поведение при психотических формах аутизма

В настоящее время самоповреждающее поведение при аутизме отечественными авторами рассматривается в качестве стереотипий [1, 2, 7]. Хотя стереотипное поведение и действия являются одной из ключевых характеристик аутизма, тем не менее описание и характеристика стереотипного самоповреждающего поведения (ССП) у пациентов с расстройствами аутистического спектра (РАС) представлены недостаточно [1, 2, 8, 9, 10, 11]. Самоповреждающее поведение у детей с РАС и другими нарушениями психического развития считается широко распространенной и деструк- тивной формой поведения. По данным статистических исследований, ССП впервые проявляется в детстве, прогрессирует в подростковом возрасте, стойко сохраняется у взрослых [3, 4, 5, 6, 12]. Как показано в когортном исследовании взрослых (n=49) с коморбидной психической патологией (умственной отсталостью, сопутствующими само-повреждающим поведением и расстройством аутистического спектра), у 84% ССП продолжало выявляться 20 лет спустя, без существенных изменений топографии наносимых повреждений и степени их тяжести [6]. Также авторами сообщается, что склонность к стереотипным самоповреждениям в раннем возрасте у детей с аутизмом значительно выше, чем у сверстников с задержкой развития или детей с типичным развитием [6].

Недавнее исследование выборки (n=943) детей в возрасте от 4 до 18 лет с задержкой психоречевого развития продемонстрировало, что выраженность стереотипий прямо коррелирует с тяжестью самоповреждений и другими нарушениями эмоций и поведения [4, 6].

В настоящее время известно, что ССП у пациентов с РАС широко распространено и ассоциировано с ухудшением качества жизни, частыми госпитализациями в учреждения психиатрического профиля. ССП гетерогенно как по выраженности клинических симптомов, так и по причинам (биологическим, психогенным) возникновения. Регистрируемое с высокой частотой ССП у пациентов с РАС обусловлено постоянной психотравматиза-цией в связи со склонностью к патохарактерологи-ческому реагированию, более частыми обращениями за психиатрической помощью, а также рядом негативных социальных условий [1, 7, 13, 14]. Наиболее распространенными формами ССП у детей с аутизмом являются укусы, царапание или щипание кожи, нанесение себе ударов руками, удары о предметы головой. Менее распространенные, но все же встречающиеся типы стереотипных самоповреждений включают выдавливание глаз, выдергивание волос, зубов или ногтей, вывих суставов (например, пальцев, нижней челюсти), удары коленом по голове. Таким образом, ССП сопряжено со значительными рисками для здоровья, включая рваные раны, переломы, рецидивирующие инфекции, отслойку сетчатки/слепоту и, в крайних случаях, летальный исход. Такое поведение может быть признаком кататонии, аутостимуляции, симптомом депрессии, формой компульсивного поведения. При подобных состояниях может быть нарушено проведение болевых импульсов, восприятие боли и/или эмоций. Аутоагрессия встречается при таких редких заболеваниях, как синдром ломкой Х-хромосомы, синдром Lowe, синдром Леша-Нихана, синдром де Ланге, синдром Ретта [15]. Негативные последствия ССП не ограничиваются рамками нанесения непосредственного телесного физического самовреда, они могут включать трудности в обучении, социальную изоляцию, сложности пребывания и лечения в стационарах соматического профиля, нахождения в общественных местах, индуцируют большую нагрузку на ухаживающих родственников и нарушают стабильность семейной системы в целом [6, 7, 13, 14, 15, 16, 17].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение стереотипного самоповреждающего поведения у пациентов с психотическими формами расстройств аутистического спектра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе отдела детской психиатрии были обследованы пациенты (n=25), из них 19 мальчиков и 6 девочек, в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 11 лет 5 месяцев (Q1 - 6 лет, Q3 - 8 лет, о ~7 лет), проходившие стационарное лечение в клинике ФГБНУ НЦПЗ с 2020 по 2023 г.

Критерии включения: 1) соответствие диагнозам по МКБ-10 детский аутизм (ДА, F84.02), атипичный аутизм с умственной отсталостью (АА с УМО, F84.11), атипичный аутизм без умственной отсталости (АА без УМО, F84.12), 2) наличие психотической симптоматики в приступе.

Критерии невключения: 1) тяжелые органические повреждениями мозга, в том числе у больных с ДЦП, 2) наследственные заболевания и генетические синдромы, 3) иные формы РАС, за исключением указанных.

Методами исследования являлись клиникопсихопатологический, психометрический, клинико-анамнестический, статистический.

Исследование проведено с соблюдением положений Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 г. по вопросам медицинской этики, пересмотренной в 1975-2013 гг. Родители участников подписывали информированное согласие на участие детей в исследовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов обследованной выборки психотические приступы имели разную структуру и протекали как с явлениями регресса, так и без них. Ведущим синдромом был кататонический. В выборке детей с РАС выявлено четыре вида стереотипий: 1) стереотипные движения, 2) «повседневное» стереотипное поведение или поведенческие стереотипии, 3) близкие к сверхценным стереотипные увлечения, 4) стереотипное самоповре-ждающее поведение. У всех (100%) обследуемых наблюдались стереотипные движения и поведенческие стереотипии, входящие в структуру основного заболевания. Более чем у трети (n=9, 36%) обследованных обнаружены стереотипные увлечения, близкие к сверхценным.

По наличию стереотипного самоповреждаю-щего поведения выборка была условно разделена на две группы: пациенты с наличием ССП (n=15, 60%) и без ССП (n=10, 40%). Самоповреждения были разнообразными по клинике и выраженности: от незначительных до травматизирующих. В большинстве случаев самоповреждения были представлены ударами, наносимыми ладонями или кулаками в область головы и лица (n=9, 60%), с более редкой частотой зарегистрированы биения головой (лбом и затылком) о различные поверхности (n=5, 33%), удары ладонями или кулаками по разным частям тела (n=5, 33%), кусания пальцев и кистей рук (n=4, 27%).

В преобладающем большинстве случаев (n=11, 73%) самоповреждения происходили в ответ на эмоциональное напряжение, либо возникали без видимой провокации, либо при неудовольствии, сопровождались криком, слезами, двигательным возбуждением. Больные не реагировали на попытки успокоить их или отвлечь внимание от острого момента. ССП без явного аффекта (n=7, 47%) преимущественно проявлялось монотонными постукиваниями ладонями по голове и биениями головой о поверхности при яктации. Помимо полиморфного характера, обращает на себя внимание разная выраженность самоагрессии у пациентов с РАС. Так, часть больных совершала само-повреждающие действия в виде ударов небольшой силы (например, постукивания головой о пол). Несильные самоповреждающие действия нередко сопровождались ожиданием ответной реакции взрослых (в частности родителей, воспитателей или учителей) в виде сдерживания отклоняющегося поведения, как правило, производились с манипулятивной целью, демонстративно. В то же время отмечались выраженные самоповре-ждения, приводящие к травматизации и необходимости использования защитных приспособлений типа шлемов для защиты головы, варежек для защиты пальцев от кусаний. Кроме того, выявлены эпизоды самоповреждающего поведения (n=4, 27%), по клиническим проявлениям близкие к патологическим привычным действиям (выдёргивание и поедание волос, грызение ногтей на руках и ногах, обрывание корочек с ран до ссадин и заусенцев, расшатывание и вырывание зубов, (n=4, 40%). обрывание заусенцев).

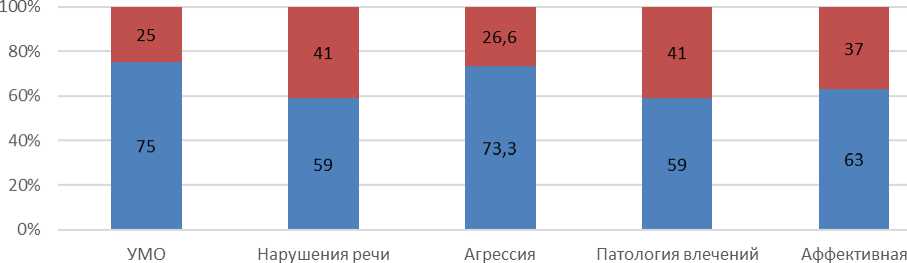

В группе пациентов со стереотипным само-повреждающим поведением в клинической картине РАС преобладали дети, которым при обследовании выставляли два диагноза: АА с УМО (n=6, 40%), АА без УМО (n=3, 20%). У этих пациентов чаще (n=10, 67%) встречались тяжёлые речевые нарушения, с редкой частотой (n=6, 40%) прогностическая оценка дальнейшего течения ДА была благоприятной. В структуре клинической картины заболевания у большинства пациентов данной группы помимо самоповреждений отмечались гетероагрессия (n=11, 73%) и проявления патологии влечений (n=10, 67%). Самая высокая встречаемость приходилась на аффективные нарушения (n=12, 80%), которые включали в себя гипоманиакальное настроение, эмоциональную лабильность, депрессивные переживания с капризностью, плаксивостью. Однако ни один из пациентов, способных к пониманию обращённой фразовой речи и контактированию с окружающими, не высказывал антивитальных или суицидальных мыслей.

В группе пациентов без самоповреждений в клинической картине РАС выставлялись диагнозы ДА (n=8, 80%) и АА с УМО (n=2, 20%). Выявлено преобладание тяжёлых речевых (n=7, 70%) и аффективных нарушений (n=7, 70%), аффективный компонент преимущественно был представлен гипоманией и эмоциональной лабильностью. С такой же высокой частотой (n=7, 70%) зарегистрированы проявления патологии сферы влечений, гетероагрессия встречалась реже

патология

■ Группа с ССП ■ Группа без ССП

Рисунок 1. Распределение встречаемости в клинической структуре

РАС сопутствующей патологии у пациентов с ССП и без проявлений ССП

В дальнейшем исследовательская выборка (n=25, 100%) была разделена на две группы больных, к одной из них были отнесены дети с относительным преобладанием в клинической картине РАС стереотипий и стереотипного поведения (n=15, 60%), к другой - дети с преобладанием полевого поведения в виде бесцельного возбуж- дения и невозможности психоэмоциональной саморегуляции (n=10, 40%). У пациентов второй группы стереотипные формы поведения (само-повреждения, действия) присутствовали в клинической картине РАС, но на передний план выходило бесцельное моторное возбуждение.

В обеих выделенных группах выявлена одинаковая частота встречаемости ССП (n=9 и n=6, по 60%). По остальным сравниваемым показателям (развитие диалогической и монологической функции речи, диагноз, индивидуальный терапевтический маршрут, прогноз развития и исхода заболевания) группа пациентов с преобладанием в клинической картине стереотипий характеризовалась более тяжелым течением аутизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стереотипное самоповреждающее поведение является широко распространённым феноменом среди пациентов с психотическими формами аутизма. При психотических формах РАС ССП наиболее часто является фрагментом стереотипного поведения и действий и может иметь различную выраженность ‒ от незначительных до выраженных аутоагрессивных травмирующих действий. ССП часто сочетается с проявлениями психопатоподобного синдрома в виде гетероагрессии, растормаживания влечений и чаще встречается при тяжёлом течении болезни, характеризующимся недоразвитием речи и УМО. Частота, характер и выраженность стереотипных само-повреждений у детей с РАС в зависимости от степени недоразвития речи требуют дальнейшего изучения.

ССП у пациентов с психотическими формами РАС может встречаться при гипоманиакальном и субдепрессивном вариантах аффекта, не сопровождается осознанными суицидальными намерениями, что подтверждает его стереотипный характер. У пациентов с аутизмом могут встречаться стереотипии, вызванные патологическими привычными действиями: трихотилломания, расшатывание и вырывание зубов, онихофагия. Стереотипии при психотических формах РАС (F84.02, F84.11, F84.12 по МКБ-10) гетерогенны по клинической симптоматике и могут проявляться как простыми, так и более сложными повторяющимися действиями, самоповреждающими действиями, действиями, близкими к ритуалам и односторонним интересам.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Совместное исследование не имело спонсорской или иной финансовой поддержки.

СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ ЭТИКИ

Исследование проведено с соблюдением положений Хельсинкской декларации 1975 г. по вопросам медицинской этики и её пересмотренного варианта 2000 г., одобрено этическим комитетом ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (протокол № 314 от 21.10.2016 г.).

Список литературы Стереотипное самоповреждающее поведение при психотических формах аутизма

- Башина В.М. Ранний детский аутизм. М.: Изд-во Альманах «Исцеление», 1993. С. 154-165.

- Вроно М.Ш. О раннем детском аутизме (синдром Каннера). Педиатрия. 1976. № 7. С. 23-26.

- Dhossche DM. Сatatonia in autism spectrum disorders: diagnosis, therapy and clinical science. Аутизминарушенияразвития2019. Т. 17. № 1. С. 24-35. Autism and Developmental Disorders. 2019;17(1):24-35. doi: 10.17759/autdd.2019170103

- Matson JL, Lovullo SV. A review of behavioral treatments for self-injurious behaviors of persons with autism spectrum disorders. Behav Modif. 2008 Jan;32(1):61-76. doi: 10.1177/0145445507304581. PMID: 18096972.

- Minshawi NF, Hurwitz S, Fodstad JC, Biebl S, Morriss DH, McDougle CJ. The association between self-injurious behaviors and autism spectrum disorders. Psychol Res Behav Manag. 2014 Apr 12;7:125-36. doi: 10.2147/PRBM.S44635. PMID: 24748827; PMCID: PMC3990505.

- Oliver C, Licence L, Richards C. Self-injurious behaviour in people with intellectual disability and autism spectrum disorder. Curr Opin Psychiatry. 2017 Mar;30(2):97-101. doi: 10.1097/YCO.0000000000000313. PMID: 28030375.

- Клинико-биологические аспекты расстройств аутистического спектра / под ред. Н.В. Симашковой, Т.П. Клюшник. M.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 288 c.

- Asperger H Die Autistisehen Psychopathen im Kindesalter. [The “Autistic Psychopaths” in Childhood]. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. 1944;117:76-136. 10.1007/BF01837709

- De Sanctis S. Sopra alcuve varieta della demenza precoce [On some varieties of early dementia]. Riv. Sper. Freniat., ReggioEmilia. 1906;32:141-165.

- Ssucharewa GE, Wolff S. The first account of the syndrome Asperger described? Translation of a paper entitled "Die schizoiden Psychopathien im Kindesalter" by Dr. G.E. Ssucharewa; scientific assistant, which appeared in 1926 in the Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie 60:235-261. Eur Child Adolesc Psychiatry. 1996 Sep;5(3):119-32. doi: 10.1007/BF00571671. PMID: 8908418.

- Kanner L. Autistic disturbance of affective contact. Nervous Child. 1943;2:217-250.

- Wachtel LE, Dhossche DM. Self-injury in autism as an alternate sign of catatonia: implications for electroconvulsive therapy. Med Hypotheses. 2010 Jul;75(1):111-4. doi: 10.1016/j.mehy.2010.02.001. Epub 2010 Mar 3. PMID: 20202760.

- Расстройства аутистического спектра в детском возрасте: диагностика, терапия, профилактика, реабилитация: клинические рекомендации. М.: РОП, 2020.

- Никитина С.Г., Коваль-Зайцев А.А., Балакирева Е.Е., Шушпанова О.В., Блинова Т.Е., Куликов А.В. Разнообразие и общность клинико-патопсихологических проявлений аутизма и шизофрении в детском возрасте. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2022. № 2 (115). С. 16-24. DOI 10.26617/1810-3111-2022-2(115)-16-24

- Ньокиктьен Ч. Детская поведенческая неврология. В двух томах. Т. 2. М.: Теревинф, 2010. 336 с.

- Wing L, Shah A. Catatonia in autistic spectrum disorders. Br J Psychiatry. 2000 Apr;176:357-62. doi: 10.1192/bjp.176.4.357. PMID: 10827884.

- Vaquerizo-Serrano J, Salazar De Pablo G, Singh J, Santosh P. Catatonia in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. Eur Psychiatry. 2021 Dec 15;65(1):e4. doi: 10.1192/j.eurpsy.2021.2259. PMID: 34906264; PMCID: PMC8792870.