Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа

Автор: Киселева И.А., Поташова К.А.

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 2 т.22, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены история и поэтика стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840). Материалом исследования стали три рукописи стихотворения: содержащий многочисленную правку черновой автограф из собрания С. А. Рачинского, перебеленный автограф с пометами В. Ф. Одоевского и П. А. Вяземского, а также еще один беловик стихотворения, оказавшийся в 1844 г. в коллекции Карла Августа Фарнхагена фон Энзе. Посредством реконструкции истории текста прослеживаются особенности поэтики Лермонтова. Работая над стихотворением, автор последовательно отказывался от экфрастичного характера изображения, обусловленного обращением к конкретному артефакту - гравюре Пьера Луи Анри Греведона «Портрет женский в рост, сидя, в открытом платье» (1840). Используя череду ассоциаций, сравнений, противопоставлений, поэт создает образ молодой женщины. Внимание к динамической поэтике словесного портрета графини А. К. Воронцовой-Дашковой позволило показать, как Лермонтов усложнял ее образ. Анализ черновых вариантов, конструируемых в беловике многочисленных антиномий, изменения названия позволил преодолеть штампы восприятия стихотворения и дать его трактовку в контексте русской культурной традиции.

М. ю. лермонтов, текстология, беловой автограф, черновой автограф, портрет, художественный образ, онтология, история текста

Короткий адрес: https://sciup.org/147243785

IDR: 147243785 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13463

Текст научной статьи Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа

С тихотворение Лермонтова «К портрету» (1840), посвященное его знакомой графине А. К. Воронцовой-Дашковой (1818–1856), развивает один из центральных мотивов лирики поэта — поиск прекрасного идеала и связанного с ним нравственного совершенства.

Особенного внимания литературоведов оно не привлекало. Можно выделить лишь несколько исследований, в которых это стихотворение рассматривалось в контексте портретной лирики Лермонтова. Первую оценку дал Н. А. Котляревский, указавший, что поэт мог «писать удивительные женские портреты», а его обращения к графине А. К. Воронцовой-Дашковой и княгине М. А. Щербатовой есть «уники словесной портретной живописи» [Котляревский]. Б. В. Нейман, подчеркивая большую роль портрета для художественной системы поэта, обратил внимание на интерес Лермонтова к «живописанию внешних черт героев» и отметил: «В портрете Воронцовой лицо изменчиво, выражения его мимолетны» [Нейман, Голованова: 427]. Техника создания портрета основывается на сравнениях, «рисующих изящество ее (графини. — И. К., К. П.) внешнего облика, беззаботность и непостоянство характера» [Динесман]. Поэтика лермонтовского портрета стала предметом размышлений С. Н. Иконникова, который через сопоставление белового и чернового автографов наблюдал за процессом оттачивания поэтом описания «внешней привлекательности, грациозности, живости, веселости светской женщины» [Иконников: 19]. Отметив динамику портретного образа, С. Н. Иконников, хотя и писал о текстологическом методе, позволившем «увидеть очень наглядно, как заботился он [Лермонтов] о типизации, о раскрытии существенного, главного», оказался далек от понимания природы созданного поэтом образа. Исследователь акцентировал в нем «притворство» как «типическую черту светской женщины», ее «внутреннюю пустоту» [Иконников: 20]. Именно это указание на фальшивость личности портретируемой объединило оценки советских исследователей, высказывавших суждения о «маскировке истинных чувств» [Нейман, Голованова: 427] и типичности «свойств, отличающих женщину определенного круга» [Динес-ман], достигнутой Лермонтовым в стихотворении. Проведенный анализ беловой рукописи и рассмотренные черновые варианты работы над стихотворением позволяют внести коррективы в данную оценку.

При создании стихотворения Лермонтов вдохновлялся портретом А. К. Воронцовой-Дашковой, гравированным французским художником Пьером Луи Анри Греведоном в 1840 г.1 Стихотворение было написано не одномоментно. О продолжительном характере творческой работы над ним свидетельствует наличие трех полных рукописей: черновика и двух перебеленных вариантов.

Черновик стихотворения находится в составе коллекции автографов, принадлежавшей известному педагогу и просветителю С. А. Рачинскому2.

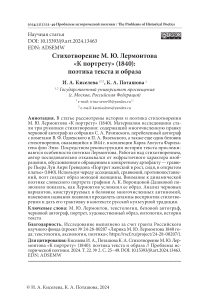

Он написан на обороте того же листа, что и стихотворение «И скучно и грустно», которое 20 января 1840 г. было уже опубликовано в «Литературной газете», поэтому можно предположить, что и первая известная рукопись «К портрету» датируется началом января 1840 г. Стихотворение было написано после возможной встречи с графиней А. К. Воронцовой-Дашковой на одном из петербургских балов. Черновой вариант содержит двухчастное название, отличающееся от белового («Портретъ. Свѣтская женщи<на>»), заголовок подчеркнут двумя отрывистыми линиями в соответствии с его членением на два предложения. Текст стихотворения написан чернилами насыщенного темно-коричневого цвета, содержит многочисленную правку (зачеркивания строк, цифровые обозначения мены стихов местами, вставки на полях), деление на строфы не совпадает с беловым автографом: вместо окончательных четырех здесь всего две строфы (объединены в одну строфу 1–12-й, затем 13–16-й стихи). На полях рукописи представлено несколько рисунков: портрет мужчины в сюртуке с длинными волосами и два незаконченных наброска профилей. Внизу текст отчеркнут короткой линией, обозначающей завершенность стихотворения.

Илл. 1. Черновой автограф стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840) 3

Fig. 1. The draft manuscript of M. Yu. Lermontov’s poem “To the Portrait” (1840)

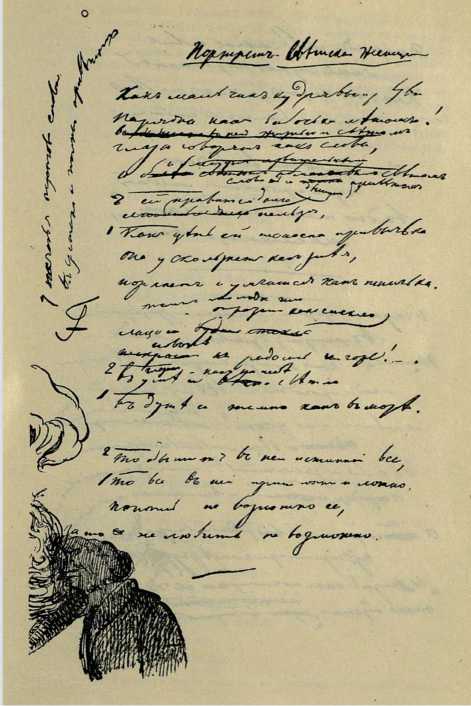

Вторая рукопись, перебеленный автограф, находится в фонде документов и бумаг Лермонтова в Российском государственном архиве литературы и искусства4.

Илл. 2. 1-й беловой автограф стихотворения М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840) 5

Fig. 2. The first clean manuscript of M. Yu. Lermontov’s poem “To the Portrait” (1840)

Перебеленный вариант написан на отдельном листе пером, орешковыми чернилами светло-коричневого цвета, беглым почерком, соблюдено четкое деление стихотворения на строфы со значительным (ок. 1,5 см) интервалом между ними. Текст стихотворения предваряется названием (« Къ портрету », подчеркнуто) и завершается авторской подписью (« Лермонтовъ »). В тексте имеется единичная правка — мена знака препинания во втором стихе (начатый восклицательный знак зачеркнут и заменен на точку с запятой), некоторые буквы из-за затупившегося пера имеют нечеткое начертание. Внизу автографа находятся две пометы. Первая, с наклоном букв вправо, принадлежит В. Ф. Одоевскому и подтверждает подлинность рукописи:

« Писано собственною рукою Лермонтова .

К< нязь > В. Одоев < скiй >».

Следующая, с наклоном букв влево, принадлежит П. А. Вяземскому и сообщает об адресате стихотворения:

« Это портретъ графини Воронцовой-Дашковой. К < нязь > Вяземск < iй > ».

Помета П. А. Вяземского породила разночтения в названии стихотворения: наряду с авторским оно публиковалось под заглавием «Къ портрету гр. А. К. Воронцовой-Дашковой»6. Эта рукопись, перебеленная для публикации в «Отечественных Записках»7, может быть датирована и более поздним временем, но не позднее декабря 1840 г., что следует из пометы о разрешении номера к печати («Ценз. разр. 12-му номеру ОЗ — 13 декабря 1840 г.»).

Сопоставление перебеленной рукописи с первой публикацией стихотворения в «Отечественных Записках» показывает, что печать осуществлялась именно по этому варианту. Хотя редакторская правка в стихотворение все же была внесена. Это коснулось разграничения при публикации, в соответствии с правилами, омонимичных сейчас форм личного («ее») и притяжательного («ея») местоимений — данные формы в автографе не различаются и во всех случаях написаны через «ё» (см. стихи 3, 12-й: «въ устахъ её», «въ душѣ её» и 15-й: «понять невозможно её»). Также последовательно по всему тексту буква «ё» заменена на «е». Редакторская правка коснулась и трех пунктуационных знаков: в 5-м стихе запятая в рукописи заменена на двоеточие — вероятно, редактор понял этот стих как обобщение перед 6, 7 и 8-м стихами, которые раскрывают смысл фразы «ей нравиться долго нельзя»; этим же обусловлена мена на запятую авторской точки с запятой в следующем стихе, которая в рукописи логически заканчивала общую мысль 5–6-го стихов. В 10-й стих было внесено отсутствующее в рукописи тире («По волѣ — и радость и горе»), появление которого, по всей вероятности, объясняется особенностью понимания издателями образа, их акцента на владение эмоциями: тире позволяет сделать логический акцент на обстоятельство «по волѣ». Иных изменений в первой публикации не содержится, название стихотворения также совпадает с названием белового автографа.

Здесь же отметим, что в дальнейших публикациях стихотворения в академических изданиях Лермонтова сохраняется проведенная в «Отечественных Записках» редакторская правка, кроме того, появляется графическое выделение всех сравнительных оборотов8, что вносит неточности в понимание авторского замысла. Не имея доступа к рукописям и анализируя именно эти строки Лермонтова по уже исправленному (с выделением сравнительных оборотов запятыми) печатному варианту, Д. Э. Розенталь говорит о «специфике авторской пунктуации», предполагая, что знаки поэту тут понадобились для более выразительной передачи образа, «путем, так сказать, чистого сравнения ("подобно змее", "подобно птичке")» — в случаях уподобления запятая перед «как» ставится. Но тут же добавляет, интуитивно чувствуя необязательность постановки здесь знаков, что «сравнение сохраняется и в сочетаниях "ускользнет змеей", "умчится птичкой", но с добавочным оттенком образа действия» (в этих случаях запятая не нужна) — именно так, без знаков, эти фразы и написаны в обоих автографах Лермонтова9.

Третий автограф стихотворения долгое время хранился в Берлинской государственной библиотеке в составе обширной рукописной коллекции немецкого дипломата, писателя и историка Карла Августа Фарнхагена10 фон Энзе (1785–1858), ценившего и популяризировавшего русскую литературу в Германии. Примечательно, что все автографы, принадлежавшие К. А. Фарнхагену фон Энзе, содержат отметку о поступлении документа в коллекцию, в связи с чем можно восстановить историю появления рукописи лермонтовского стихотворения в составе данного собрания. В папке № 107 соответствующая запись указывает на наличие в составе коллекции лермонтовских автографов: “Lermontov, Michail J., russischer Dichter (1814–1841): Notiz über ihn; 2 russischer Gedichte. V

Полагаясь на точность этого описания, в котором автор привел выверку стихотворения «А. Г. Хомутовой» («Слепец, страданьем вдохновенный…») и указал на отсутствие правки в рукописи «К портрету», предположим, что третий вариант стихотворения повторяет перебеленную рукопись. Отсутствие заглавия в данном варианте, возможно, объясняется тем, что связь созданного образа с гравюрой и реальные причины появления текста уже отошли на задний план, а образ стал осознаваться в самодостаточности его лирического переживания.

Помета «von Paulina Bülübin», указывающая на обстоятельства получения автографа К. А. Фарнхагеном, в собраниях сочинений либо не комментировалась вовсе13, либо трактовалась ошибочно («От Полины Билибиной»14), в связи с неверной транслитерацией фамилии на русский язык. Под указанным именем Paulina Bülübin скрывается светская дама, художница Варвара Осиповна Балабина (1789¿–1845), урожд. Паулина де Пари, жена генерал-майора П. И. Балабина (1776–1856). В их доме в 1830–1840-х гг. собирались русские писатели и художники, в числе которых были В. Ф. Одоевский и П. А. Плетнев. Последний очень тепло откликался о В. О. Балабиной в письме от 2 марта 1845 г. к В. А. Жуковскому:

«Религiозная, интеллектуальная и эстетическая жизнь ни у одной женщины такъ не развиты гармонически, какъ у нея» 15 .

В 1844 г. В. О. Балабина отправила в Берлин К. А. Фарнхагену несколько рукописей Лермонтова и Гоголя, о чем известно по приведенной в перечне дарителей информации: “Balabin, Frau Pauline v. (Berlin, 1844)”16.

Фарнхаген, литературный салон которого посещали Г. Гейне и Ф. В. Шеллинг, был увлечен творчеством Лермонтова. Фридрих Боденштедт обращался к нему за помощью при подготовке материалов к биографии поэта, а сам он оставил восторженный отзыв о Лермонтове в своей статье «Neueste russische Litteratur» (1841):

“Als die glänzendste und vevheifsungsvollste unter den neuen Erscheinungen russischer Poesie ist ohne Zweifel Lermontow zu nen-nen, ein junger Dichter, auf dem die höchste Weihe ruht. <…> Auf Lermontow sind mit Recht die erwartungsvollsten Blicke gerichtet” 17 .

Неизвестно, был ли знаком с этим откликом сам Лермонтов и для кого именно он переписал стихотворение «К портрету», но очевидно, что поэт слышал о Фарнхагене фон Энзе, который был офицером русской службы, работал над историографией Наполеоновских войн, знал «хорошо древнегреческий и русский языки» [Киселев, Никонова: 159].

Сложной оказалась судьба обоих автографов Лермонтова из данной коллекции — как сообщили комментаторы последнего собрания сочинений Лермонтова, в результате Второй мировой войны коллекция Фарнхагена из Берлинской государственной библиотеки переместилась в Краков18, о чем можно прочитать на сайте Ягеллонской библиотеки.

Еще одна рукопись стихотворения «К портрету», хранящаяся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, представляет собой копию автографа писарским почерком, правки не содержит, но заглавие в ней искажено: «К портрету Графини В-вой-Д-вой»19.

Далее приводятся расшифровки чернового и белового автографов стихотворения, с соблюдением авторской орфографии и пунктуации и отражением последовательности изменений, сделанных поэтом (слои правки маркированы буквами: а, б, в и т. д. и даны от первоначального варианта к последнему):

Таблица 1

|

cS X s a |

ЧА (РГАЛИ. Ф. 427.1.986. Л. 66 об.) |

БА1 (РГАЛИ. Ф. 276.1.40) |

|

Портретъ . Свѣтска<я> женщи<на> |

Къ портрету |

|

|

1 |

Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва |

Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва, |

|

2 |

Нарядна какъ бабочька лѣтомъ! |

|

|

3 |

а . глаза говорятъ какъ слова, б . все дышетъ въ ней жизнью и свѣтомъ в . глаза говорятъ какъ слова, г . значенья пустова слова < вариант на полях слева > |

Значенья пустаго слова |

|

4 |

дышутъ привѣтомъ е . въ устахъ ее полны привѣтомъ < вариант на полях слева > |

въ устахъ её полны привѣтомъ. |

|

5 |

|

[Ее] Ей нравится долго нельзя, |

|

6 |

|

Какъ цѣпь ей не<с>носна привычь-ка; |

|

7 |

Она ускользнетъ какъ змѣя, |

Она ускользнетъ какъ змѣя, |

|

8 |

порхнетъ и умчится какъ птичька. |

Порхнетъ и умчится какъ птичька. |

|

9 |

|

Таитъ молодое чело |

|

10 |

|

По волѣ и радость и горе. |

|

11 |

|

Въ глазахъ — какъ на небѣ свѣтло, |

|

12 |

а . въ душѣ ее темно какъ въ морѣ. б . въ глазахъ — какъ на небѣ свѣтло |

въ душѣ её тёмно какъ въ морѣ! |

|

13 |

|

То истинной дышетъ въ ней всё, |

|

14 |

|

То все въ ней притворно и ложно! |

|

15 |

Понять не возможно ее, |

Понять невозможно её, |

|

16 |

|

Зато не любить невозможно |

Изменения от черновика к беловику значительные, поэт ищет точные средства выражения для передачи своего впечатления от портрета и создания образа привлекшей его красавицы.

Заглавие черновика («Портретъ. Свѣтская женщина») в меньшей степени связывает поэтическое произведение с культурным артефактом (гравюрой), акцентируя внимание на характере изображенной графини, что получает развитие и в дальнейшем тексте. Однако поэт все же исправляет название. Вариант белового автографа («Къ портрету») не только подчеркивает на формальном уровне отношение созданного поэтического образа к конкретному лицу (предлог «к» семантически указывает на направленность к адресату), но и задает интонацию обращенного монолога, конструирующего ситуацию разглядывания этого портрета. Именно портрет воскрешает «в зрительной памяти <…> зримо-осязаемый образ» [Киселева, Поташова, 2021: 246], рождает череду ассоциаций, на которых основано все стихотворение, раскрывает восприятие изображения.

Меняется заглавие стихотворения, лексика, синтаксическое строение текста, отчасти интонационный рисунок. Неизменными остаются только 1, 2, 15-й стихи. 11–12-й стихи в ходе поэтического раздумья лишь переставляются местами. Иначе расставлены и знаки препинания: в черновике и первом варианте беловика больше восклицаний (во 2, 10, 14-м стихах, в окончательном варианте — только в 12 и 14-м стихах). Все они носят смысловой характер, но лишь во 2-м стихе знак меняет тип синтаксической организации: если в беловике первая строфа составляет одно предложение, то в черновике она первоначально разбивается на два.

В первом варианте предложение заканчивалось восклицательным знаком, который затем был зачеркнут и заменен на точку с запятой. Высказывание включало в себя два начальных стиха, представляющих собой бессоюзное сложное предложение: два простых ситуативно неполных двусоставных предложения, уже своей структурой подразумевающих обращенность к артефакту — гравюре Греведона. В этих стихах есть экспрессия образа и впечатление от него («кудрявый», «нарядна»), но нет еще полноты рефлексии, осознанного суждения поэта о внутренних качествах лирической героини. Первые два стиха ближе именно к эфрасису картины/гравюры, тогда как следующая пара представляет собой суждение: « Значенья пустаго слова // въ устахъ её полны привѣтомъ ». Восклицательный знак в конце 2-го стиха знаменовал собой некоторую законченность впечатления-восхищения. Замена его на точку с запятой подразумевает бóльшую степень потребности в развитии и уточнении образа.

Сам принцип построения образа сродни импрессионистическому. В его основе лежит передача впечатления от личности посредством ее уподобления различным явлениям, среди которых и «кудрявый мальчик», включающий в сферу своих ассоциаций полноту беспечной жизни ребенка, и бабочка, символизирующая как легкость жизни (легкомысленное «порханье») и внешнюю привлекательность («нарядна»), так и бессмертную душу. Древнегреческое слово «бабочка» — ψυχή (psȳchē) переводится как «душа». В 7 и 8-м стихах также создается мыслительная ситуация, построенная на «принципе исчерпывающего деления» [Пумпянский: 208], который уже обладает антиномическим накалом. Прекрасная барышня одновременно уподобляется и змее («Она ускользнетъ какъ змѣя»), и птице («Порхнетъ и умчится какъ птичька»), но образ змеи не имеет однозначно отрицательной окраски. Скорее, здесь это анималистический образ, связанный с землей, тогда как птица соотносится с небесным пространством. Так Лермонтов создает объемность образа, обладающего множеством характеристик. В качестве одной из определяющих черт выступает легкость и даже призрачность. Резвость ребенка, невесомость бабочки, неуловимость змеи и быстрота полета птицы — все это работает на создание живого и предельно воздушного образа, в чем проявляется его причастность духовному миру. Поэт оригинально использует характерный для стиля классицизма «принцип исчерпывающего деления» [Пумпянский: 208], который реализуется посредством обилия сравнительных оборотов (в 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12-м стихах), анафор (парные начала 11 и 12-го стихов — начинаются с предлога «въ»; 13 и 14-го стихов — начинаются с союза «то»), синтаксического параллелизма (в 1–2, 7–8, 11–12, 13–14, 15–16-м стихах).

Если в черновике 3, 4, 9, 10-й стихи являются примером классического экфрасиса, попыткой описать словами гравюру Греведона, акцентируя особенности лица и взгляда, то в беловике дается своего рода отклик на картину, наложенный на впечатление от живого общения с графиней Воронцовой-Дашковой.

Эти изменения отвечают и логике написания 3-й строфы, где поэт констатирует свою рефлексию от общения («Ей нравит<ь>ся долго нельзя // Какъ цѣпь ей несно<с>на привычка»). Рассматривать ли это как отрицательное качество? В черновике иное утверждение: «любить ее долго нельзя». Эта уже откомментированная Иконниковым мена субъектно-объектных отношений связана с идеей временности человеческой привязанности. Причем если в черновике глагол любить содержит оттенки возможного страстного чувства и более характеризует в этом смысле кого-то внешнего по отношению к героине, то замена его в беловике на инфинитив нравиться («ей нравит<ь>ся долго нельзя») привносит игровое значение, дает налет легкости и безмятежного покоя, созвучного настроению тучки из «Утеса», являющей собой «идеал бесстрастия и радости бытия» [Киселева, Поташова, 2020: 134].

Изменение субъекта сопровождается и кардинальной сменой оценки: «привычка» здесь не синоним постоянства, а образ обыденности, аналогом которой выступают «скучные песни земли» из лермонтовского «Ангела» (1830) и «давно бестрепетные руки»20 светских красавиц из стихотворения «1-е января» (1840).

Строя повествование в форме 3-го лица, что связано с задачей максимальной объективизации образа, определяемой в том числе ситуацией созерцания портрета/гравюры, но в то же время передавая опыт впечатления от личного общения, в заключительном кульминационном двустишии поэт с помощью безличных предложений (« Понять невозможно её, // Зато не любить невозможно ») представляет высшую степень обобщения. Организованная таким образом концовка создает ощущение высшей степени типизации, тогда как семантика парадоксальности индивидуализирует созданный образ, делает его уникальным.

Безличный характер высказывания создает ситуацию обобщения и констатирует причастность лирической героини абсолютному совершенству, что поэт нарочито усиливает повтором (невозможно/невозможно). Поэт подчеркивает исключительность личности Воронцовой-Дашковой, сочетающей в себе как принадлежность к высшему обществу, так и живую детскую душу, что Лермонтову видится невозможным , но в то же время реальным, в этом смысле — приближенным к чуду в самом его прямом онтологическом смысле.

На такую оценку реальной личности как феномена чудесного «работают» и сравнительные конструкции с союзом как (поскольку именно через метафорическое сравнение постигается сокровенное, скрытое от взгляда, природа вещей), и противительная конструкция с союзом зато ( зато не любить невозможно ), и образные антитезы из мира природы ( змея — птичка, небо — море ), и ряд однородных сказуемых со значением неуловимо быстрого действия ( ускользнет, порхнет, умчится ).

Заключительные стихи чернового автографа представляют собой бессоюзное сложное предложение, последнее простое предложение дополняет первое по схеме градации: « Понять не возможно ее , // ее не любить не возможно », в том числе посредством использования анадиплосиса ( её / её ) — повтора-подхвата, который естественно подчеркивает ритмико-синтаксический параллелизм 15 и 16-го стихов.

Смена связи между двумя частями сложного предложения с бессоюзной на подчинительную (второй слой ЧА и БА ) несколько меняет образ. Союз зато с его значением возместительного сопоставления привносит в образ диалектическую противоречивость, которая, по Гегелю, есть «корень всякого движения и жизненности», поскольку именно то, что содержит в себе противоречие, «обладает импульсом и деятель-ностью»21. Отсюда следует, что сложившийся образ при его противоречивости обладает и цельностью, которая выстраивается на протяжении всего стихотворения, нарастая в последних двух строфах.

В 10-м стихе поэт использует характеризующие чувства героини антонимы: «и радость и горе». 11 и 12-й стихи, представляющие собой бессоюзное сложное предложение, состоящее из двух простых безличных предложений, построены по принципу синтаксического параллелизма, усиливающего семантику противоречия, но в то же время представляют собой вариант градации: «Въ глазахъ — какъ на небѣ свѣтло, // въ душѣ её тёмно какъ въ морѣ!». Это предложение есть развертывание стертой метафоры, восходящей к общеизвестному древнему латинскому выражению “Vultus est index animi”22, которое имеет аналог и в русском языке: «глаза есть зеркало души». Попытку развернуть его смысл ранее мы видим в варианте 3-го стиха ЧА: «Глаза говорятъ какъ слова».

Развертывание этой же метафоры, но в приближении к ее истокам, т. к. буквально фраза Цицерона переводится как «лицо есть указатель души», можно увидеть в черновых вариантах 9 и 10-го стихов: « Лицо ее будто стекло // Нескроетъ не радость не горе!. .», « Лицо отразитъ какъ стекло // по волѣ и радость и горе! ..». С. Н. Иконников отмечал, что в первом варианте Лермонтову не удалось «передать такую типическую черту светской женщины, как притворство, уменье представиться то веселой и радостной, то грустной» — «на лице светской женщины отражались со всей доподлинностью ее переживания, чувства радости и горя» [Иконников: 20], но именно в этой работе над текстом можно увидеть ценностное отношение поэта к объекту своего восхищения, внутреннее преодоление штампа «красавиц городских»23.

В беловике (« Таитъ молодое чело // По волѣ и радость и горе ») образ совмещает в себе контроль над выражением эмоций как психофизиологических реакций (« по волѣ ») и глубинные онтологические чувства (« и радость и горе »), сама контрастность которых есть свидетельство живой восприимчивой души. Замена стилистически-нейтральной лексемы «лицо» на высокий старославянизм «чело», с простым, отражающим реальность эпитетом «молодое», вместе с появлением стоящего в инверсионной позиции сказуемого «таитъ» привносят новые более глубокие смыслы в образ красавицы, акцентируя мотив тайны, который, наряду с налетом романтизма, содержит и высокие духовные смыслы, обозначенные в философских и религиозных размышлениях о человеке, где «понятия "непостижимое", "таинственное" и "священное" стоят в одном ряду» [Кордас, Нико лаева: 16].

Феномен тайны является и одним из оснований христианского миросозерцания. Апостол Павел так передает свое предназначение: «…исполнить слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас…» (Кол. 1:25–27). Тем самым Апостол указывает как на высокую тайну самого существа человека, так и на сакральный феномен слова.

В последнем варианте черновика, работая над 3 и 4-м стихами, поэт, используя в качестве повтора-подхвата лексему «слово», также акцентирует живую душу лирической героини: « глаза говорятъ какъ слова , // слова жь ее дышутъ привѣтомъ ». В четырех переработках второго двустишия черновика неизменным остается выражение « глаза говорятъ какъ слова ». Они то « свѣтютъ обманчивымъ свѣтомъ », то « блещутъ язвительнымъ свѣтомъ ». В первых двух вариантах стихотворения следующее за сравнением однородное сказуемое светят / блещут сочетается с распространенным дополнением обманчивым / язвительным светом , семантически связанным с условными стереотипами высшего общества. В 3-м варианте стиха образ света приобретает положительную коннотацию, связанную с его изначально онтологическим смыслом (« всё дышетъ въ ней жизнью и свѣтомъ »). Слова свет и жизнь в однородных отношениях образуют гармоническое сочетание с другой частью сложного предложения, в котором акцентируется естественная искренность: « глаза го-ворятъ какъ слова ». Четвертая правка еще более усиливает жизненность образа, подчеркивая в нем диалогическое начало: « слова жь ее дышутъ привѣтомъ ».

В беловом варианте это двустишие перерабатывается полностью. Образ еще более оживает, дыхание слова превращается в его звучание. Акцент перемещается с глаз на слово как таковое, причем не отвлеченное, а личностно ориентированное, проникнутое теплотой сердечного отношения: « Значенья пустаго слова // въ устахъ её полны привѣтомъ ».

За портретом поэт открывает личность. Отказываясь в беловике от метафорического сравнения «глаза говорятъ какъ слова» и заменяя его более реальным образом звучания слова из уст человека, поэт усиливает не только реалистическое начало в портрете, но и его духовную содержательность. Старославянизм «уста» привносит библейские аллюзии («Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!» (Притч. 15:23); «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь — друг» (Притч. 22:11); «Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит приязнь» (Сир. 6:5)).

В процессе работы над стихотворением раскрываются те грани личности графини, которые невидимы, но составляют ее сущность, подобно тому, как « значенья пустаго слова » приобретают энергию встречи. В религиозном понимании слово обладает не только значением, но и невидимой духовной силой. Здесь можно провести аналогию со словами апостола Павла: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2:4). Иоанн Златоуст, толкуя это изречение, полагал, что «таким образом для проповеди служит не унижением то, что она возвещается без помощи мудрости, но напротив величайшим украшением»24. В этом святитель видит и доказательство божественности проповеди, ее «высшее небесное происхожде-ние»25. Так и поэт в образе красавицы узревает своего рода транслятора знания о вечности, вестника духовного мира. Такое восприятие поэт передает сразу же, именно оно и могло стать источником вдохновения. Причем поэта восхищает не столько идеал светской красавицы в его явленности, сколько духовный потенциал человека, который еще в полноте не осуществлен и не осознан (« въ душѣ её тёмно какъ въ морѣ! »), но обладает высочайшей содержательностью. Характерная для Лермонтова черта — умение «судьбу отдельного человека включить в поток большой жизни» [Юхнова: 263], в изображении конкретного человека раскрыть сам его феномен, реализует себя и в этом стихотворении.

Пытаясь создать образ светской женщины (на что указывает и первоначальное название стихотворения), поэт под влиянием вдохновившей его гравюры отказывается от типизации образа холодной светской красавицы, намеченного им уже в стихотворении «1-е января», и поддается обаянию молодой женщины, угадывая за внешней красотой живую душу, которая находится в ситуации духовного возрастания и в этом смысле уподобляется ребенку (что в некотором смысле оправданно и биографически — графиня Воронцова-Дашкова была младше Лермонтова на 4 года).

Собственно, с этого уподобления ребенку и начинается стихотворение. В красавице выделяется детскость (« Какъ маль-чикъ кудрявый рѣзва ») с ее ангельской непосредственностью, она уподобляется нарядной бабочке, образ которой практически во всех культурах связан с понятиями о потусторонней жизни и бессмертии души. Реалистический метод Лермонтова смело вмещает в себя как классицистические законы построения образа, связанные с «принципом исчерпывающего деления» [Пумпянский: 208], так и излюбленные романтизмом смыслообразующие контрасты и неуловимость импрессионистического искусства.

Строя образ на основе сравнений, показывая его динамичность и изменчивость, глубину и многогранность, поэт открывает за портретом светской красавицы человека в его онтологическом понимании. В этом стихотворении создается все тот же характерный для Лермонтова образ человека, который «у него прежде всего и почти исключительно предстоит Вечности» [Гулин: 21]. С помощью языка Лермонтов «не просто обозначает предметы и явления окружающего мира, а концептуализует действительность» [Падучева: 14]: в ходе работы над стихотворением оформляется сама идея о человеке как творении Бога, как феномене, соединяющем трансцендентный, явленный через Слово мир с миром твар-но-чувственным — в его многообразии, жизненности, диалектической непротиворечивости противоречий.

Таким образом, изучение истории текста и внимание к дефинитивному тексту позволяют преодолеть штампы восприятия стихотворения и дать его объективную трактовку в контексте русской культурной традиции.

Список литературы Стихотворение М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840): поэтика текста и образа

- Гулин А. В. Небесный ангел Михаила Лермонтова (Духовный опыт как творческая категория) // Два века русской классики. 2023. Т. 5. № 1. С. 6–35 [Электронный ресурс]. URL: https://rusklassika.ru/images/2023-5-1/01_Gulin_6-35.pdf (30.12.2023). DOI: 10.22455/2686-7494-2023-5-1-6-35. EDN: DEWJFF

- Динесман Т. Г. «К портрету» // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 211 [Электронный ресурс]. URL: https://feb-web.ru/feb/lermenc/Lre-abc/lre/lre-2111.htm (30.12.2023).

- Иконников С. Н. Как работал М. Ю. Лермонтов над стихотворением. Пенза: Кн. изд-во, 1962. 79 с.

- Киселев В. С., Никонова Н. Е. Примечания // Переписка В.А. Жуковского и А. фон Мальтица 1822–1851 гг. / вступ. ст. и сост. В. С. Киселева. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2022. С. 151–193.

- Киселева И. А., Поташова К. А. Динамическая поэтика стихотворения М. Ю. Лермонтова «Утес» (1841) // Проблемы исторической поэтики. 2020. Т. 18. № 2. С. 128–144 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1591695100.pdf (30.12.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2020.8162. EDN: CVKNTV

- Киселева И. А., Поташова К. А. Особенности поэтического экфрасиса в стихотворении А. С. Пушкина «Полководец» (1835): от черновика к беловику // Научный диалог. 2021. № 4. С. 240–253 [Электронный ресурс]. URL: https://www.nauka-dialog.ru/jour/article/view/2615 (30.12.2023). DOI: 10.24224/2227-1295-2021-4-240-253. EDN: YVJJSF

- Кордас О. М., Николаева Ю. А. Феномен тайны в философском контексте // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2015. № 2 (6). С. 15–18 [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_23565777_42166268.pdf (30.12.2023). EDN: TVRYEJ

- Котляревский Н. А. Михаил Юрьевич Лермонтов: личность поэта и его произведения: опыт историко-литературной оценки Н.Котляревского. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1891. 295 с. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/k/kotljarewskij_n_a/text_1891_mikhail_yurievich_lermontov.shtml (30.12.2023).

- Нейман Б. В., Голованова Т. П. Портрет // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981. С. 427–428 [Электронный ресурс]. URL: https://feb-web.ru/feb/lermenc/lre-abc/lre/lre-4271.htm (30.12.2023).

- Падучева Е. В. Русское отрицательное предложение. М.: Языки славянской культуры, 2013. 304 с. [Электронный ресурс]. URL: https://lexicograph.ruslang.ru/TextPdf1/Paducheva-2013-v.pdf (30.12.2023). (Сер.: Studia philologica.)

- Пумпянский Л. В. Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина // Пушкин: исследования и материалы. Л.: Наука, 1982. Т. 10. С. 204–215 [Электронный ресурс]. URL: https://feb-web.ru/ feb/pushkin/serial/isa/isa-204-.htm (30.12.2023).

- Эйхенбаум Б. О текстах Лермонтова // Литературное наследство. М.: Журнально-газетное объединение, 1935. Вып. 19–21. С. 485–501.

- Юхнова И. С. Усадьба в творчестве М. Ю. Лермонтова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2016. № 1. С. 259–265 [Электронный ресурс]. URL: http://www.unn.ru/pages/e-library/ vestnik/19931778_2016_-_1_unicode/40.pdf (30.12.2023). EDN: VWWYYV