Стилевой подход как способ реализации индивидуальной познавательной деятельности студентов вуза физической культуры

Автор: Костенко Е.Г., Леонова И.В.

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Профессиональное образование

Статья в выпуске: 2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Современные условия показывают, что неотъемлемой частью всех этапов жизненного и профессионального пути становится учение. Поэтому приобретает значимость формирование личностной значимости образования, способствующей самореализации человека. Целью проведенного исследования стало выявление и теоретическое обоснование педагогических условий формирования индивидуального познавательного стиля студентов в процессе учебно-исследовательской деятельности. в ходе исследования использовались следующие методы: анализ современной отечественной и зарубежной научной литературы, нормативных и методических документов, предметное и психологическое тестирование студентов, анкетирование преподавателей вуза. Индивидуальный познавательный стиль студентов в своей структуре предполагает наличие следующих компонентов: информационно-поискового, рефлексивно-коммуникационного и ориентационно-ценностного. Составляющими успешного обучения являются уровень сформированности мотивационной сферы студентов, ведущая репрезентативная сенсорная система, а также уровень знаний в динамике учебного процесса. Экспериментальная работа со студентами, проведенная в соответствии со структурой индивидуального познавательного стиля, показала, что у 30 % студентов экспериментальной группы сформированы отдельные составляющие рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального познавательного стиля; у 29 % респондентов мы отмечаем сформированность ориентационно-ценностного компонента индивидуального познавательного стиля. выявлены специфические особенности мотивационной сферы студентов, а также ведущие репрезентативные сенсорные системы. Внедрение стилевого подхода в процессе профессиональной подготовки студентов в физкультурном вузе является перспективным. Категорией стиля охватываются наиболее значительные личностные проявления студента как субъекта получения профессионального образования, а именно: различия студентов в способах восприятия и переработки информации, приемы самоорганизации, проявление волевых ресурсов, характер отношений с другими участниками образования и другие.

Индивидуальный познавательный стиль, мотивация обучения, репрезентативные сенсорные системы, уровень знаний, биопсихическая активность индивида, рефлексивно-коммуникационный, ориентационно-ценностный

Короткий адрес: https://sciup.org/14264009

IDR: 14264009 | УДК: 378:796

Текст научной статьи Стилевой подход как способ реализации индивидуальной познавательной деятельности студентов вуза физической культуры

Состояние современного общества устанавливает жёсткие требования при подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов по физической культуре и спорту, востребованных на рынке труда [4, c. 3]. Современный человек живет в условиях, когда учение становится неотъемлемой частью всех этапов жизненного и профессионального пути. В связи с этим приобретает значимость формирование индивидуального познавательного стиля студентов, мотивации обучения и учет каналов восприятия новой информации, обеспечивающих личностную значимость образования и способствующих самореализации человека [2, c. 85; 4, с. 4].

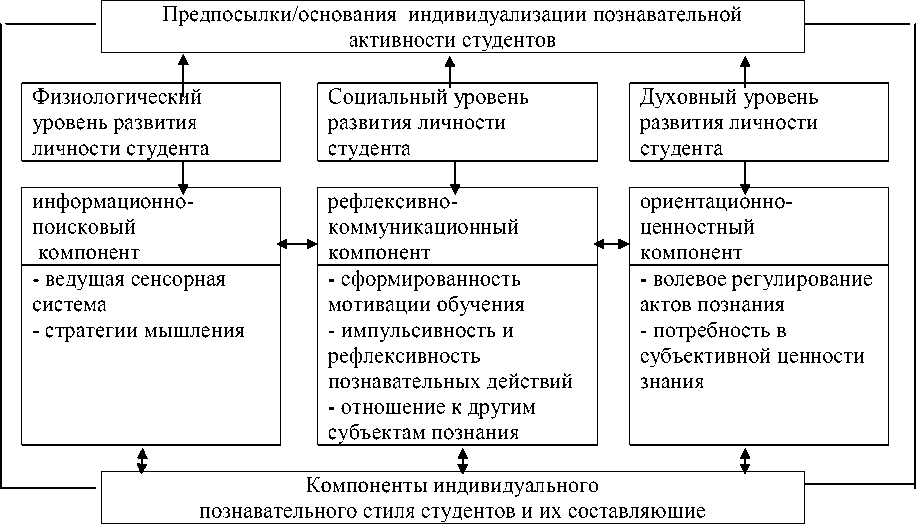

Индивидуальный познавательный стиль студентов в своей структуре предполагает наличие следующих компонентов: информационно-поискового, обусловленного биопсихической активностью индивида; рефлексивно-коммуникационного – связанного с влиянием социальной среды познания и ориентационно-ценностного – характеризующегося нравственными и волевыми усилиями студента как субъекта познания [1, c. 86]. Анализ цепочки психологической формулы успешного обучения [4, с. 10] позволяет определить перечень психофизиологических и педагогических характеристик, составляющих основу профессиональной подготовки. Таковыми являются ведущая репрезентативная сенсорная система, уровень сформированно-сти мотивационной сферы студентов, а также уровень знаний в динамике учебного процесса, позволяющий оценить степень осознанности изученного учебного материала, объем его запоминания и формирования навыков практического применения в профессиональной деятельности [4, с. 9-11].

В исследуемых категориях «стиль», «познание», «индивидуальность» именно категория «стиль» указывает на индивидуальные различия в осуществлении познавательной деятельности индивида, имеет междисциплинарный характер и обнаруживает себя в социологии, философии, в педагогике.

Связь стилевого подхода с познанием как предметом когнитологии очень важна для педагогики [3, с. 10-11], кроме того, одним из факторов успешного обучения является учет ведущей сенсорной системы обучаемого. Определяя познание, ученые рассматривают его как логическую деятельность мышления, осуществляемую в формах понятий, суждений, умозаключений, индукции, дедукции, анализа, синтеза. В научной литературе сложилось понимание стиля как целостной инвариантной психологической структуры базовых свойств реагирования, обеспечивающих предрасположенность субъекта к тем или иным способам познания [3, c. 10]. Познавательный стиль можно рассматривать в единстве индивидульно-своеобразных способов познания человеком окружающей действительности, способов его интеллектуальной самореализации и коммуникации с другими субъектами познания [3, c. 11].

Современные исследования показали, что в основе структуры деятельности человека лежит мотивация: – совокупность наиболее сильных и устойчивых побуждающих причин – мотивов, которые формируются на основе потребности в чем-либо или в ком-либо [4, c. 9]. В настоящее время существует много классификаций мотивов деятельности как в отечественной, так и в зарубежной литературе, отличающихся критериями и подходами в систематизации. В системе профессионального образования большое значение имеет развитие познавательных мотивов деятельности как основы успешного обучения и готовности к самообразованию [4, c. 3]. Выявлено, что у студентов с высокой успеваемостью преобладают познавательные и профессиональные мотивы, внутренние по отношению к учебной деятельности, со слабой успеваемостью – внешние, утилитарные мотивы [4, c. 12].

По содержанию и уровню обобщенности формы учебно-профессиональной мотивации различают по отношению к профессии, учебной деятельности, учебному процессу, изучаемым дисциплинам. Другими факторами, влияющими на формирование профессиональной мотивации обучения, являются: выделение профессионально значимых качеств личности, самооценка, индивидуально-типологические свойства студента, характер общения студентов.

Согласно герменевтическому подходу, понимание мира осуществляется индивидуально и по-своему неповторимо. Сфера социального, где максимально раскрывается деятельностная природа стиля, позволяет говорить о познавательном стиле индивида как о стиле деятельности. Психолого-педагогические аспекты индивидуального познавательного стиля предполагают наличие трёх основных уровней организации личности: физиологический, социальный и духовный [1, c. 84]. На физиологическом уровне решающее значение имеют свойства нервной системы, сенсорных систем и физиологической активности мозга. Отражение внешнего материального мира осуществляется с помощью анализаторов – сенсорных систем. Сложная функциональная система, состоящая из рецептора, афферентного проводящего пути и зоны головного мозга, куда проецируется данный вид чувствительности, называется сенсорной репрезентативной системой. Специально приспособленный орган – рецептор – легче, чем другие нервные волокна поддается раздражению, обладая большой чувствительностью. Все рецепторы специализированы, то есть приспособлены к определенному виду раздражителя. Всего в организме человека различают восемь сенсорных систем, однако в процессе обучения задействованы в основном три: визуальная, аудиальная и кинестетическая [5, c. 735].

Поступление в центральную нервную систему комплекса афферентных импульсов через сенсорные системы, а через эфферентные нервы импульсов к исполнительным органам представляет собой нервные процессы, лежащие в основе различных видов памяти. Самостоятельными компонентами памяти являются восприятие информации, поступающей из разных сенсорных систем; переработка и синтез этой информации; запоминание и хранение результатов переработки информации; извлечение из памяти нужной информации; программирование ответных реакций.

В процессе обучения прием информации осуществляется с помощью всех органов чувств человека, но наиболее значимыми являются три сенсорные системы: визуальная, аудиальная и кинестетическая. При этом человек избирателен в способах получения информации и работы с ней, выделяя среди трех основных сенсорных репрезентативных систем одну, наиболее часто и тонко используемую, и поэтому она считается ведущей. В поведении, речи люди опираются на свою ведущую сенсорную систему, а мыслят соответственно ей. Психологическую форму успешного обучения можно охарактеризовать так мотивацию плюс прием информации, ее осознание, запоминание и применение.

Каждый человек владеет всеми видами сенсорного опыта, однако одна из трех систем восприятия обычно развита лучше других. Поэтому, чтобы запомнить важную информацию, необходимо перевести ее сначала в ведущую сенсорную систему данного человека. Но для этого ее сначала надо определить. По преобладанию ведущей сенсорной системы всех студентов можно разделить на три основных типа: визуалов, аудиалов и кинестетиков. Существуют группы студентов, у которых в равной мере могут быть развиты две или все три указанные выше сенсорные системы. Чем больше сенсорных систем в равной мере развито у человека, тем легче ему воспринимать информацию, тем более он коммуникабелен.

На социальном уровне решающее значение имеют процессы, в ходе которых врожденные способности индивида вырастают в личную компетентность посредством практики и образуют устойчивые ментальные структуры познания. На духовном уровне познание становится достоянием личности лишь под влиянием ее субъективно значимых мотивов и ценностей. Следовательно, структура индивидуального познавательного стиля студента может быть представлена тремя компонентами: информационно-поисковым (детерминирован биопсихической активностью индивида), рефлексивно-коммуникационным (детерминирован влияниями социальной среды познания) и ориентационно-ценностным (детерминирован нравственными и волевыми усилиями субъекта познания).

Рисунок 1 наглядно демонстрирует исследовательское понимание индивидуального познавательного стиля, к которому мы пришли в ходе уточнения его психолого-педагогических аспектов. Применительно к педагогической практике сущность индивидуального познавательного стиля не может быть ограничена индивидуальными различиями биопсихического плана познания.

Индивидуальный познавательный стиль студентов – это взаимосвязь биологически наследуемых, развиваемых посредством социального опыта и духовно преобразуемых познавательных свойств личности студента. Логика научного исследования диктует необходимость анализа специфики учебно-исследовательской деятельности. Исходным становится деятельностная природа познания, отличающая познание от сознания как такового. В этом ключе мы отмечаем роль практики и опыта, активизирующих основные функции сознания, и переносим полученные научные факты на сущность учения. В учении важно получение субъективно актуальных знаний, формирование индивидуальных умений и навыков, поступательное умственное и духовное саморазвитие личности [1, c. 85-86; 3, c. 12].

Продуктивный характер учения – основание считать учебно-исследовательскую деятельность в широком смысле средством формирования индивидуального познавательного стиля студентов [2, c. 86]. При этом целью учебно-исследовательской деятельности является обретение исследовательского опыта, то есть умения выполнять исследовательскую деятельность. Именно учебно-исследовательская деятельность мобилизует творческую инициативу студентов, стимулирует самостоятельное движение в информационных полях и генерирует социальный опыт [2, c. 87; 3, c.14].

В учебно-исследовательской деятельности происходит интеллектуальная самореализация студента, что способствует осуществлению всех других социально значимых действий (социальная адаптация, социальное и профессиональное самоопределение, духовно-

Рисунок 1 – Структура индивидуального познавательного стиля студентов

B«vtm репрсихтатианм < окорим актом

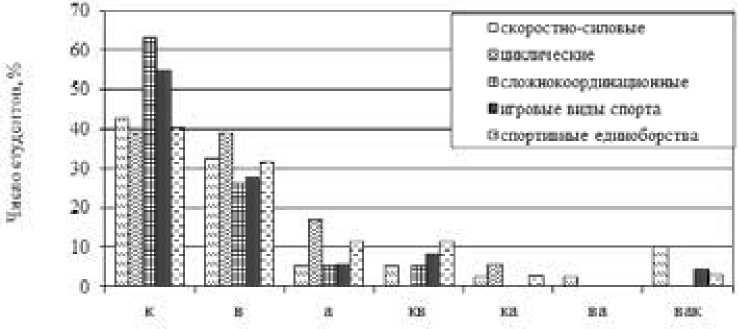

Рисунок 2 – Распределение студентов по видам спорта и ведущей репрезентативной сенсорной системе нравственное развитие и др.). Смысл учения усиливается, и становится актуальным понимание учения как фактора социализации, как условия связи индивидуального и общественного сознания [3, c. 15].

В ходе констатирующего эксперимента проведены анализ документов и директивных актов, обусловливающих содержание и функции учебно-исследовательской деятельности студентов; анкетирование преподавателей вуза с целью изучения их готовности к формированию индивидуального познавательного стиля студентов в процессе учебно-исследовательской деятельности; тестирование студентов для выявления сформированности их мотивационной сферы и ведущей репрезентативной сенсорной системы. Проведенный анализ выявил необходимость коррекции и обновления учебно-методического комплекса на нормативно-директивном уровне, в котором на уровне содержания, организационных форм деятельности и контроля должен быть отражен фактор учебно-исследовательской деятельности [3, c. 16].

Согласно результатам проведенного исследования, следует отметить, что у студентов физкультурного вуза в большей мере превалируют личностные мотивы (оценки, благополучия, успеха, самоутверждения), что, возможно, объясняется их я-концепцией, формируемой в процессе занятий спортом: усвоением норм, эталонов, стилей поведения данной социальной общности. Однако высокую степень эффективности учения определяют процессуальные и понимаемые мотивы [4, c. 16-17].

Следующим этапом исследования явилось изучение ведущей репрезентативной сенсорной системы студентов вуза физической культуры в зависимости от вида спорта, квалификации и спортивного стажа. Для этого представителей разных видов спорта по характеру проявления основных физических качеств и метаболическим особенностям обмена веществ разделили на группы: скоростно-силовые, циклические, сложноко- ординационные, игровые виды спорта и спортивные единоборства. Результаты исследования приведены на рисунке 2.

Как видно из представленных данных, кинестетическая репрезентативная сенсорная система является ведущей у представителей всех спортивных специализаций. Кроме того, с повышением квалификации спортсмена наблюдается положительная динамика числа атлетов с ведущей кинестетической модальностью, а также кинестетической и визуальной одновременно. При этом выявлена отрицательная динамика числа спортсменов с ведущей визуальной или аудиальной репрезентативными сенсорными системами [4, c. 1617].

Экспериментальная работа со студентами, проведенная в соответствии со структурой индивидуального познавательного стиля, показала, что у 30 % тестируемых сформированы отдельные составляющие рефлексивно-коммуникационного компонента индивидуального познавательного стиля; у 29 % респондентов – сформированность ориентационно-ценностного компонента индивидуального познавательного стиля.

В ходе проведенной работы выделены такие обязательные направления опытной работы, как интеллектуальное воспитание студентов, деятельность по активизации диалоговых технологий во взаимодействии студентов и преподавателей, организация сотрудничества с психолого-педагогической службой вуза, внедрение новых методик проектирования учебных ситуаций, педагогическое сопровождение использования студентами электронных образовательных комплексов.

Таким образом, учебно-исследовательскую деятельность можно рассматривать как средство формирования индивидуального познавательного стиля студентов на основе учета мотивации профессионального обучения и ведущей сенсорной системы студентов.

Список литературы Стилевой подход как способ реализации индивидуальной познавательной деятельности студентов вуза физической культуры

- Костенко Е. Г. Феномен индивидуального познавательного стиля с точки зрения функций учебно-исследовательской деятельности современных студентов/Е. Г. Костенко//Интеграция образования -2011. -№ 3. -С. 84-88.

- Костенко Е. Г. Формирование индивидуального познавательного стиля студентов в процессе учебно-исследовательской деятельности/Е. Г. Костенко, М. В. Хутро//XXXV научная конференция студентов и молодых учёных вузов Южного федерального округа: тезисы докладов. -Краснодар, 2010. -С. 86-87.

- Костенко Е. Г. Формирование индивидуального познавательного стиля студентов в процессе учебноисследовательской деятельности: автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00.01/Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. -Кострома, 2015. -21 с.

- Леонова И. В. Оптимизация процесса естественнонаучной подготовки специалистов по физической культуре и спорту (на примере физики): автореф. дис.. канд. пед. наук: 13.00.08/Адыгейский государственный университет. -Майкоп, 2006. -25 с.

- Мирзоева Е. В., Леонова И. В. Использование современных компьютерных технологий в преподавании математических дисциплин при подготовке магистров физической культуры//Молодой ученый. -2016. -№ 1(105). -С. 735-740.