Стилевые характеристики саморегуляции поведения у студентов с различным уровнем виктимности

Автор: Фролова Римма Игоревна, Байгужина Ольга Вадимовна

Журнал: Психология. Психофизиология @jpps-susu

Рубрика: Общая психология

Статья в выпуске: 3 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. В настоящей работе виктимность рассматривается как психологическое отклонение, проявляющееся в специфических поведенческих реакциях, характеризующих тип потенциального потерпевшего. Акцент ставится на необходимости учета уровня реализованной виктимности личности, формирования ее адекватных форм проявления и коррекции на этапе профессиональной подготовки педагогического работника. Цель. Выявить стилевые характеристики саморегуляции поведения у студентов с различным уровнем виктимности. Организация и методы исследования. На основе анализа полученных результатов по шкале «Реализованная виктимность» опросника «Склонность к виктимному поведению» все обследуемые дифференцировались на две группы: лица со «средним» уровнем (n = 36) и «ниже среднего» (n = 53) реализованной виктимности. Данные о виктимности, саморегуляции поведения, эмоциональном интеллекте у студенток педагогического вуза получали с помощью соответствующих опросников: «Склонность к виктимному поведению», «Стиль саморегуляции поведения», «Эмоциональный интеллект». Результаты. В структуре виктимности студентов определены высокие уровни по шкалам, оценивающим склонность к зависимому и беспомощному поведению, к агрессивному виктимному поведению, к самоповреждающему и саморазрушающему поведению, к некритичному поведению. При сравнении групп студентов с разным уровнем виктимности выявлены особенности, выраженные: в различиях стилевых характеристик саморегуляции поведения (в реализации процессов моделирования, оценивания и гибкого взаимодействия); в отсутствии различий параметров эмоционального интеллекта. Заключение. Особенности проявления саморегуляции поведения у студентов определяются уровнем их виктимности. Представители группы лиц с «низким» уровнем виктимности в два раза чаще демонстрируют высокую саморегуляцию поведения по сравнению с респондентами группы со «средним» уровнем виктимности. Выявленная группа риска студентов, проявляющих склонность к зависимому и беспомощному поведению, требует специальных мероприятий по сопровождению их социальной адаптации в вузе. С точки зрения формирования профессиональных компетенций будущего педагога целесообразно включение в программу курсов по выбору (специализированных курсов) анализа результатов исследований виктимности студентов, педагогических работников, а также способов коррекции виктимной деформации личности.

Виктимность, виктимизация, саморегуляция поведения, эмоциональный интеллект, студенты, социальная адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/147234142

IDR: 147234142 | УДК: 614.253 | DOI: 10.14529/jpps190301

Текст научной статьи Стилевые характеристики саморегуляции поведения у студентов с различным уровнем виктимности

Исследование психофизиологических особенностей проявления виктимного поведения у студентов определяется социальной и практической значимостью вопросов гуманизации современного общества, необходимостью решения задач формирования социально адаптированной личности, возросшей потребностью виктимологической профилактики и коррекции (Кузнецова, 2013). Виктимность рассматривается как личностное качество индивида становиться жертвой по отношению к объекту, предмету воздействия или сложившимся обстоятельствам.

Любая личность в процессе социальной адаптации в той или иной мере реализует потенциальную виктимность. Однако вероятность того, что виктимность будет реализованной, во многом зависит от условий конкретной ситуации и совокупности качеств личности, составляющей ее виктимный потенциал.

В литературе выделяют перечень условий, определяющих степень уязвимости личности с позиции жертвы: социальнодемографические характеристики (пол, возраст, национальность, место происшествия); особенности поведения личности до момента, когда возникло происшествие; особенности восприятия ситуации, которая привела к происшествию; отношения, которыми связаны объект (субъект) и потерпевший.

По данным, предложенным А.М. Матусевичем (2014), субъективная предрасположенность к роли жертвы включает в себя: совокупность психологических (индивидуальнопсихологических и социально-психологических) «дефектов» личности, которые вызывают ее виктимогенную деформацию; совокупность физиологических свойств человека, обусловленных возрастом; психопатологические особенности, характерные для социальной дезадаптации, а в результате – развитие повышено уязвимой личности.

По определению М.А Одинцовой (2012), автора опросника «Тип ролевой виктимности», виктимность – это устойчивая личностная особенность, обусловленная сочетанием индивидуально-типологических, характерологических детерминант, взаимодействующих с внешними факторами, не всегда связанными с ситуациями насилия, но способствующими виктимной активности, находящей воплощение в игровой или социальной ролях жертвы (Одинцова, 2012).

На основе анализа результатов исследования можно выделить ряд отличительных особенностей виктимной личности. Так, гипервиктимность отражается в проявлении низкого уровня экстраверсии, эмоциональной стабильности, уступчивости, сознательности на фоне высокого уровня открытости новому опыту (Одинцова, 2013).

В работе Н.Н. Биктиной (2015) «портрет» виктимной личности дополнен эмоциональной неустойчивостью, тревожностью, конформностью, доверчивостью, некритично-стью, внушаемостью, повышенной моральной ответственностью, излишней добросовестностью (Биктина, 2015). Именно проявление эмоциональной неустойчивости рассматривается Е.Е. Алексеевой (2010) как часть низкой социальной адаптации и волевого контроля, что обусловливает виктимное поведение лич- ности. Напротив, в работе M. Gollwitzer et all (2015) виктимная личность с меньшей вероятностью будет доверять другим и с большей вероятностью предпочтет индивидуальный стиль деятельности, минимизируя или исключая сотрудничество, особенно в социально неопределенных ситуациях.

Исследование виктимности в условиях современного общества является важным аспектом для изучения общей адаптации человека в социальной среде. В частности, неясно, почему и как виктимность становится устойчивой чертой и какие процессы развития и когнитивные процессы участвуют в такой стабилизации психологического «портрета» (Gollwitzer et al., 2015). Актуален вопрос об ассоциации виктимности с интегральными показателями социальной адаптации: гендерной принадлежностью (Шейнов, 2019), эмоциональным интеллектом (Шумилкина, 2015; Андронникова с соавт., 2016), саморегуляцией поведения (Леонова, 2017; Селиванов, 2018).

Практическую значимость и востребованность приобретают результаты исследований социально значимых психологических характеристик в период становления представителей педагогической профессии (Анисимова, 2018) в том числе с различным проявлением реализованной виктимности (Голубь, 2015; Гришина, 2019).

Профессиональный стандарт педагога указывает на сформированность у учителя умения эффективно регулировать поведение обучающихся лиц для обеспечения безопасной образовательной среды, а также защищать их достоинство и интересы в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. Кроме того, в рамках обеспечения безопасности труда педагог должен реализовать компетенцию, связанную с проектированием психологически безопасной и комфортной образовательной среды (Об утверждении профессионального стандарта …, 2013; Settanni et al., 2015).

В силу сложившихся в настоящее время негативных тенденций обеспечения школьной безопасности (Тарасова, 2011; Ветрова с со-авт., 2018), в частности выраженных в буллинге (López et al., 2009; Longobardi et al., 2018; Филатова с соавт., 2018), актуализируются вопросы формирования «стрессустойчи-вой личности» педагога на этапе профессионального становления (Голубь, 2015). Профессионально значимым качеством будущего педагога, противопоставляемым виктимности в широком смысле этого термина, является стрессоустойчивость (Маликов с соавт., 2017).

С другой стороны, педагог и его деятельность рассматриваются, как источник конфликта – развития неблагоприятной ситуации для обучающегося. В литературе имеются результаты исследования, демонстрирующие влияние социометрического статуса и виктимного поведения ученика на его взаимоотношение с учителем. Показано, что конфликт с учителем оказывает существенное положительное влияние на участие студентов в активном издевательстве над отвергнутыми студентами (Longobardi et al., 2018). Более того, существует опасность вовлечения педагогами третьих лиц в поведение, связанное с запугиванием и издевательствами над обучающимися, для которых характерны «высокие уровни конфликтов или негативных ожиданий» (Lucas-Molina et al., 2015; Wang et al., 2015).

Исследования причин виктимизации студентов высшей школы малочисленны (Голубь, 2015). По данным M.F.T. Peres et all (2016), две трети студентов медицинского университета сочли эпизоды конфликтов с преподавателями достаточно серьезными, и около трети – сообщили о том, что подвергаются периодической виктимизации. По данным авторов исследования, случаи жестокого обращения, которые студенты считали серьезными, связаны с ощущением перегрузки и желанием отказаться от дальнейшего обучения (Peres et al., 2016).

В работе М.С. Голубь (2015) показано, что социально-психологическая виктимная деформация личности самого преподавателя приводит к трансформации педагогического общения в механизм социально-педагогической виктимизации личности студента в педагогическом процессе.

Таким образом, практическую значимость приобретают исследования факторов виктимизации личности обучающегося, реализующейся в том числе в условиях образовательной среды.

Цель исследования заключается в определении стилевых характеристик саморегуляции поведения у студентов с различным уровнем виктимности.

Организация и методы исследования

Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адапта- ция биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» ЮжноУральского государственного гуманитарнопедагогического университета. Обследование проходило на основании добровольного информированного согласия студентов женского пола 1–4-го курсов дневной формы обучения, всех профилей обучения в межсессионный период во второй половине дня.

Исследование выполнено в два этапа: первый этап – определение структуры виктимности студенток (n = 238) с формированием выборки обследуемых для второго этапа. На основе анализа полученных результатов по шкале «Реализованная виктимность» опросника «Склонность к виктимному поведению» все обследуемые дифференцировались на две группы: лица со «средним» уровнем и уровнем «ниже среднего» реализованной виктимности. Лица с «высоким» уровнем виктимности не были включены в выборку для второго этапа исследования из-за малой численности группы.

Второй этап исследования включал в себя определение основных компонентов структуры виктимной личности – саморегуляции поведения и эмоционального интеллекта у 89 студенток. Выбор методов второго этапа исследования обусловлен системными факторами виктимности – ведущими личностными качествами, характерными для реализованной виктимности (Турханов, 2007).

Характеристика методов исследования . Тест-опросник «Склонность к виктимному поведению» состоит из 86 утверждений и представляет набор специализированных психодиагностических шкал, направленных на измерение предрасположенности к реализации отдельных форм виктимного поведения. Показательными являются шкалы «Склонность к агрессивному виктимному поведению» (агрессивный тип потерпевшего), «Склонность к самоповреждающему и само-разрушающему поведению» (активный тип потерпевшего), «Склонность к гиперсоциальному поведению» (инициативный тип потерпевшего), «Склонность к зависимому и беспомощному поведению» (пассивный тип потерпевшего), «Склонность к некритичному поведению» (некритичный тип потерпевшего) (Андронникова, 2004).

Для оценки особенностей саморегуляции поведения использовали опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССП-98), мето- дика которого основана на диагностике степени развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля. Оценка общего уровня саморегуляции поведения проводится на основании расчета показателей (шкал) планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, а также показателей развития регуляторноличностных свойств – гибкости и самостоятельности (Моросанова с соавт., 2000).

Тест на эмоциональный интеллект позволил определить уровень проявления внутри-личностного (ВЭИ) и межличностного эмоционального интеллекта (МЭИ), которые предполагают актуализацию соответствующего комплекса когнитивных процессов и навыков, связанных друг с другом: способность к пониманию своих и чужих эмоций (ПЭ) и способность к управлению своими и чужими эмоциями (УЭ). Опросник состоит из 46 утверждений, на основании которых рассчитывается интегральный показатель по шкале «Общий уровень эмоционального интеллекта» (Люсин, 2009).

Графический и статистический анализ полученных данных проводили с помощью табличного процессора Microsoft Excel пакета Office 2010. Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами вариационной статистики; рассчитывали среднюю арифметическую (М), ее среднеквадратичную ошибку (± m). Значимость различий усред- мых показателей определяли с помощью t-критерия Стьюдента (Бенсман, 2002). Различия считались значимыми, начиная со значений р < 0,05.

Результаты исследования

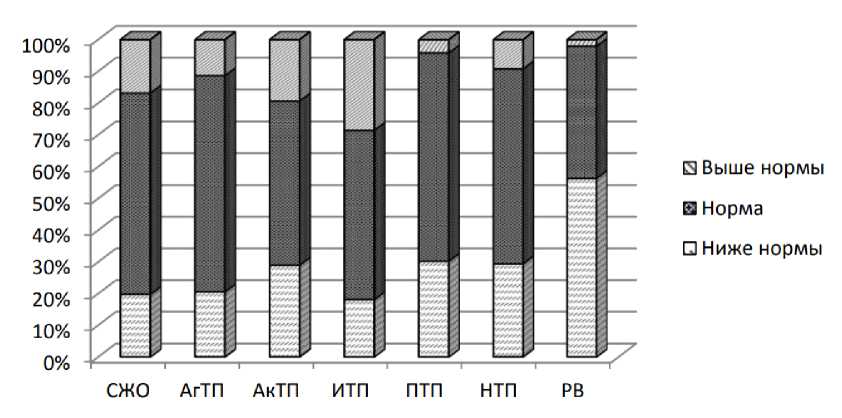

На рисунке представлено распределение обследованных студентов по шкалам опросника «Склонность к виктимному поведению», результаты которых соответствуют уровням «выше нормы», «норма» и «ниже нормы».

Графический анализ полученных результатов (см. рисунок) позволил выявить особенности, выраженные в распределении уровней проявления психологических детерминант виктимности студентов. Так, 56,3 % студентов демонстрируют низкий уровень реализованной виктимности, характерный для реализации защитной стратегии поведения, позволяющей избегать опасные ситуации. Высокий уровень склонности к гиперсоциальному вик-тимному поведению, характеризующий инициативное виктимное поведение, демонстрировали 28,6 % респондентов, т. е. каждый третий студент реализует жертвенное поведение, социально одобряемое и зачастую ожидаемое.

Считаем наличие высоких значений по шкале «Склонность к зависимому и беспомощному поведению», характеризующих модель пассивного виктимного поведения, особенностью 4,2 % обследованных студентов. Как правило, данную часть обследованных ненных и относительных величин исследуе- студентов составляет

«группа риска», с кото-

Распределение обследованных студентов с различным уровнем проявления по шкалам опросника «Склонность к виктимному поведению» (n = 238): СЖО – социальной желательности ответов; АгТП – агрессивный тип потерпевшего; АкТП – активный тип; ИТП – инициативный тип;

ПТП – пассивный тип; НТП – некритичный тип; РВ – реализованная виктимность

The distribution of the examined students according to the “Tendency to victim behavior” questionnaire (n = 238): СЖО – social desirability of responses; АгТП – aggressive type of victim; АкТП – active type; ИТП – initiative type; ПТП – passive type; НТП – non-critical type; РВ – realized victimity

рой необходимо проводить тренинги, направленные на повышение самостоятельности, критичности, самооценки. Напротив, лица, имеющие низкий уровень проявления склонности к зависимому и беспомощному поведению (по нашим данным 30,3 %), характеризуются непримиримостью к мнению других, отличаются авторитарностью, конфликтностью.

Малая численность группы студентов с «высоким» уровнем реализованной виктимности, вероятно, обусловлена небольшим социальным опытом взаимодействия студентов в конфликтных ситуациях с одной стороны; с другой – характеризует сформированность механизмов (сценариев), позволяющих либо не вступать в конфликт, избегать его, либо противостоять ему. Выявленная на первом этапе исследования доля студентов (28,0 %) с уровнем «выше среднего» по шкале инициативного типа потерпевшего (ИТП) в общей структуре виктимности свидетельствует о их способности к демонстрации положительного поведения будущего педагога в ситуациях конфликта. По мнению О.О. Андронниковой (2005), представители данного типа считают недопустимым уклонение от вмешательства в конфликт. С точки зрения анализа профессионально значимых качеств, указанная способность должна быть сформирована уже к периоду подготовки бакалавра, совпадающему с началом производственной педагогической практики.

При распределении уровней проявления некритичного типа поведения установлено, что 9,2 % (уровень «выше нормы») респондентов демонстрируют неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации. Такие лица чаще проявляют неосторожность, неосмотрительность, неумение правильно оценивать жизненные ситуации в результате каких-либо личностных или ситуативных факторов. Кроме того, их отличает склонность к оправданию негативного поведения других.

С точки зрения оценки уровня социальной адаптации данного контингента обследованных, логичными считаем результаты их распределения по шкале «Реализованная виктимность». Более половины респондентов (56,3 %) имеют уровень «ниже нормы». Такие студенты нечасто попадают в критические ситуации, либо у них уже успел выработаться защитный способ поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций.

Высокие уровни по шкалам, оценивающим склонность к зависимому и беспомощному поведению (4,2 % обследованных студентов), к агрессивному виктимному поведению (9,8 %), к самоповреждающему и само-разрушающему поведению (18,7 %), к некритичному поведению (10,7 %), с точки зрения оценки социальной адаптации и формирования профессиональных компетенций будущего педагога, считаем тревожной ситуацией. Эта относительно незначительная часть респондентов составляет группу риска, с которой необходимо проводить тренинги, направленные на повышение самостоятельности, критичности, повышению самооценки. Таким образом, актуализируется проблема профилактики профессиональной виктимности (Ио-голевич, 2015).

Анализ основных компонентов структуры виктимной личности (второй этап исследования) . В основе дифференциации обследованных лежит уровень их виктимного поведения, выявленный в результате тестирования по методике О.О. Андронниковой (2005). Выборка обследованных студентов представлена группами со средним (n = 36) и ниже среднего (n = 53) уровнями виктимности.

Следует указать, что студенты с уровнем виктимности «ниже среднего» характеризуются как индивидуумы, не часто попадающие в критические ситуации либо имеющие защитный способ поведения, который позволяет им избегать опасные ситуации. У таких студентов предполагается наличие внутренней готовности к виктимному поведению.

Анализ полученных данных, выраженных в соответствующих шкалах опросника «Склонность к виктимному поведению» в группах студентов с различным проявлением виктимности (табл. 1), выявил различия в проявлении типов потерпевшего: активный (t = 2,93 при р = 0,005), пассивный и некритичный (t = 2,25 и t = 2,12 при р = 0,05). Это указывает на преобладание у студентов с уровнем реализованной виктимности «ниже среднего» относительно высокой тревожности, мнительности. Такие студенты чаще избегают ситуации неудач, создания ситуации конфликта, проявляют повышенную социальную пассивность.

У студентов с различным уровнем вик-тимного поведения выявлены значимые различия в распределении условных типов потерпевших. Так, 55 % студентов с низким

Таблица 1

Table 1

Средние значения показателей шкал опросника «Склонность к виктимному поведению» у студентов с различным уровнем реализованной виктимности (М ± m)

Average values of the “Tendency to victim behavior” questionnaire in students with various realized victimity (М ± m)

|

Шкала (тип потерпевшего) Scale (type of victim) |

Средний (n = 36) Average (n = 36) |

Низкий (n = 53) Low (n = 53) |

|

Агрессивный Aggressive |

10,86 ± 0,50 |

10,08 ± 0,51 |

|

Активный Active |

9,75 ± 0,44 |

8,13 ± 0,33 *** |

|

Инициативный Initiative |

6,72 ± 0,29 |

6,79 ± 0,25 |

|

Пассивный Passive |

8,58 ± 0,37 |

7,53 ± 0,28 * |

|

Некритичный Non-critical |

9,47 ± 0,40 |

8,40 ± 0,31 * |

* – значимость различий показателя в сравниваемых группах при р < 0,05; *** – при р < 0,005.

* – significance of differences in the compared groups at p < 0.05; *** – at p < 0.005.

уровнем виктимности чаще демонстрируют активный тип потерпевшего, характеризующийся повышенной заботой о собственной безопасности, стремлением оградить себя от ошибок, при этом такие лица подвержены страхам. Среди студентов со средним уровнем виктимности лиц с активным типом потерпевшего – 28 %.

Пассивный тип потерпевшего демонстрируют 32 % студентов с низким уровнем виктимности и 14 % студентов со средним уровнем виктимности. Можно сделать предварительное заключение о склонности к зависимому и беспомощному поведению у 2/3 студентов с низким уровнем реализованной виктимности и у пятой части обследованных, демонстрирующих средний уровень виктимности. Идентично распределены обследованные и по некритичному типу потерпевшего: склонность к некритичному поведению чаще демонстрируют студенты с низким уровнем виктимности, что проявляется в неосторожности, неадекватной оценке жизненных ситуаций в результате действия личностных или ситуативных факторов: эмоциональное состояние, возраст, уровень интеллекта, заболевание.

Анализ стилевых характеристик саморегуляции поведения (табл. 2) выявил групповые различия при сравнении средних значений шкал «общий уровень саморегуляции поведения» (t = l,96 при р < 0,05), «моделирование» (t = 2,09 при р < 0,05), «оценка результатов» (t = 2,63 при р < 0,01) и «гибкость» (t = 2,69 при р < 0,01). Выявленные различия, согласно интерпретации В.И. Моросановой (2000), характеризуют студентов с низким уровнем виктимности как гибко и адекватно реагирующих на изменение условий окружающей среды, стремящихся к осознанному планированию деятельности. У данной группы обследованных достаточно развиты само-оценочные механизмы, сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки результатов, а также пластичность регуляторных процессов.

В группе студентов с низким уровнем виктимности 55 % респондентов проявляют высокий уровень саморегуляции; лица со средним уровнем виктимности – 27 %. Указанное характеризует студентов с низким уровнем виктимности как способных продумывать надежные методы и результаты своей деятельности, гибко адаптироваться к изменению условий (Моросанова с соавт., 2000). Студентов со средним уровнем виктимности отличают низкие значения по шкалам «моделирование» в 30 % случаев, «оценка результатов» – в 14 % и «гибкость» – 22 % по сравнению с группой лиц, имеющих низкий уровень реализованной виктимности.

Студенты с низким уровнем реализованной виктимности по шкалам опросника «Стиль саморегуляции поведения» неадекватно формулируют задачи при достижении целей, необъективно оценивают результаты своей деятельности, сложно адаптируются к изменяющимся условиям окружающей среды (Моросанова с соавт., 2000).

Таблица 2

Table 2

Средние значения показателей шкал опросников «Стиль саморегуляции поведения» и «Эмоциональный интеллект» у студенток с различным уровнем виктимности (М ± m) Average values of the “Style of behavior self-regulation” and “Emotional intelligence” questionnaires in students with various victimity (М ± m)

|

Метод Method |

Шкала Scale |

Средний (n = 36) Average |

Низкий (n = 50) Low |

|

к S Й tt Й CQ Й о Ы> а -Й О о и |

Планирование Planning |

6,14 ± 0,29 |

6,09 ± 0,29 |

|

Моделирование Modeling |

4,75 ± 0,29 |

5,49 ± 0,24* |

|

|

Программирование Programming |

5,86 ± 0,26 |

6,11 ± 0,24 |

|

|

Оценка результатов Results assessment |

5,47 ± 0,28 |

6,34 ± 0,17** |

|

|

Гибкость Flexibility |

5,58 ± 0,37 |

6,75 ± 0,23** |

|

|

Самостоятельность Independence |

5,58 ± 0,34 |

5,66 ± 0,29 |

|

|

Общий уровень саморегуляции General level of self-regulation |

28,42 ± 0,88 |

30,85 ± 0,77* |

|

|

R и “ к н 2 ОЙО s о |

Межличностный эмоциональный интеллект Interpersonal emotional intelligence |

34,06 ± 1,37 |

36,06 ± 1,26 |

|

Внутриличностный эмоциональный интеллект Intrapersonal emotional intelligence |

36,67 ± 1,29 |

37,23 ± 1,34 |

|

|

Понимание эмоций Understanding of emotions |

31,69 ± 1,04 |

32,53 ± 1,20 |

|

|

Управление эмоциями Control of emotions |

39,03 ± 1,35 |

40,75 ± 1,30 |

|

|

Общий эмоциональный интеллект General emotional intelligence |

70,72 ± 2,18 |

73,28 ± 2,38 |

* – значимость различий показателя в сравниваемых группах при р < 0,05; ** – при р < 0,01.

* – significance of differences in the compared groups at p < 0.05; ** – at p < 0.01.

Анализ данных, полученных с помощью методики «Эмоциональный интеллект», значимых различий в сравниваемых группах студентов не выявил (см. табл. 2). При этом студенты со средним уровнем реализованной виктимности демонстрируют результаты, характерные для градации «очень низкое значение» по шкалам «Межличностный эмоциональный интеллект» и «Общий эмоциональный интеллект» по сравнению со студентами из группы с низким уровнем реализованной виктимности. Результаты опроса по шкалам «Понимание эмоций» соответствовали градации «очень низкое значение»; «Управление эмоциями» – градации «среднее значение» у респондентов независимо от принадлежности к той или иной сравниваемой группе.

В целом результаты, характеризующие проявление эмоционального интеллекта, вызывают тревогу, учитывая профессиональную направленность обучения студентов. Буду- щие педагоги реализуют достаточно низкий уровень способности к пониманию эмоций и управлению ими, как своих, так и других людей, что косвенно можно рассматривать как фактор виктимизации личности студента в совокупности других неблагоприятных факторов и условий образовательного пространства высшей школы.

Заключение

Анализ виктимологических исследований позволил определить, что личностная структура потерпевшего как типа личности включает в себя элементы разноуровневого порядка, активизирующиеся при воздействии факторов ситуации риска и представляющие собой психологические предпосылки превращения данной личности в жертву.

Среди студентов со «средним» уровнем виктимности лиц с активным типом потерпевшего – одна треть; они способны реализо- вать жертвенность, связанную со своим активным поведением, провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой, обращением, настойчивостью.

Можно сделать предварительное заключение о склонности к зависимому и беспомощному поведению у 2/3 студентов с «низким» уровнем реализованной виктимности и у пятой части обследованных, демонстрирующих «средний уровень» виктимности.

Особенности проявления саморегуляции поведения у студентов также определяются в зависимости от их уровня виктимности. Представители группы лиц с «низким» уровнем в два раза чаще демонстрируют высокую саморегуляцию поведения по сравнению с респондентами группы со средним уровнем виктимности.

Теоретическую значимость имеют результаты тестирования эмоционального интеллекта студентов с различным уровнем виктимности. Независимо от уровня виктимности будущие педагоги демонстрировали низкий уровень эмоционального интеллекта, что является тревожным признаком при формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в частности характеризующих коммуникативные способности выпускников педагогического вуза.

Изучение механизмов формирования и проявления виктимности личности требует дополнительного социологического и психофизиологического исследования, а полученные результаты – осмысления профессиональной подготовки студентов педагогического вуза в контексте проблемы виктимизации субъектов системы образования.

Список литературы Стилевые характеристики саморегуляции поведения у студентов с различным уровнем виктимности

- Андронникова, О.О. Особенности взаимосвязи различных типов жертвенной позиции и эмоционального интеллекта/О.О. Андронникова, П.С. Герасимова//Сибирский педагогический журнал. -2016. -№ 5. -С. 118-125.

- Андронникова, О.О. Тест склонности к виктимному поведению/О.О. Андронникова/Развитие гуманитарного образования в Сибири: сб. науч. тр: в 2 ч. -Новосибирск: НГИ, 2004. -Вып. 9, Ч. 1. -С. 11-25.

- Анисимова, О.А. Психолого-педагогическая компетентность педагога в области виктимности школьников/О.А. Анисимова//Учитель и время. -2018. -№ 13. -С. 8-17.

- Бенсман, В.М. Облегченные способы статистического анализа в клинической медицине/В.М. Бенсман. -Краснодар: Изд-во КГМА, 2002. -30 с.

- Биктина, Н.Н. К проблеме виктимности личности подростка в современных исследованиях: сущность, виды, факторы возникновения и причины проявления/Н.Н. Биктина, А.Б. Баймешова//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 2-2. -URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22522 (дата обращения: 20.05.2019).