Стимулирование инновационной деятельности - задача государственной важности

Автор: Усков Владимир Сергеевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Инновационный потенциал развития территорий

Статья в выпуске: 6 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

На современном этапе социально-экономическое развитие страны и ее отдельных территорий в определяющей степени происходит под влиянием инноваций, которые способствуют достижению технологического превосходства, росту конкурентоспособности и повышению устойчивости экономики. Инновации также являются важным фактором развития отраслей народного хозяйства, условием повышения эффективности хозяйствующих субъектов как стратегической основы развития экономики. Все это свидетельствует о важности поддержки государством современных высокотехнологичных производств, необходимости стимулирования инновационной деятельности в производственном секторе и социальной сфере, управлении, сфере защиты окружающей среды и оптимального использования природных ресурсов. Внедрению инноваций и новых технологий способствует национальная экономическая политика, направленная на поддержание и стимулирование инновационной деятельности, активизацию инновационного процесса на всех его этапах и всех уровнях экономики. Реализуемая в настоящее время политика оказывает определенное влияние на инновационный процесс. Однако многие ее направления недостаточно эффективны, не в полной мере учитывают доступную ресурсную базу и специфику инновационной деятельности. Существующие в данной сфере нерешенные проблемы увеличивают теоретическую и практическую значимость изучения вопроса стимулирования инновационной деятельности. Научная новизна исследования заключается в развитии методологических подходов к обоснованию методов и инструментов стимулирования инновационной деятельности. Результаты могут применяться для анализа и прогноза инновационного развития национальных и региональных макросистем с целью формирования рекомендаций по изменению проводимой политики. Научная значимость исследования заключается в возможности использования предложений по стимулированию инновационной деятельности в государственной инновационной политике.

Инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, стимулирование инновационной деятельности, российская федерация

Короткий адрес: https://sciup.org/147239169

IDR: 147239169 | УДК: 330.322.011 | DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.4

Текст научной статьи Стимулирование инновационной деятельности - задача государственной важности

В условиях цифровизации и четвертой промышленной революции социально-экономическое развитие характеризуется возрастанием влияния инноваций на все сферы экономики и общества. Именно инновации становятся одним из главных факторов устойчивого социально-экономического развития страны, ее отдельных территорий. Переход российской экономики к инновационной социально ориентированной модели, обеспечивающей рост ее конкурентоспособности и эффективности, выступает необходимым условием развития страны, ее способности противостоять глобальным вызовам и внешним угрозам (Ускова и др., 2013; Усков, 2017; Гулин и др., 2017). Особую остроту вопрос перехода на инновационную модель развития приобретает вследствие введения беспрецедентных санкций со стороны западных стран. В связи с этим стимулирование инновационной деятельности становится актуальной задачей на всех уровнях управления, прежде всего федеральном и региональном.

Целью исследования является научное обоснование форм, методов и инструментов стимулирования инновационной деятельности. Достижение указанной цели потребовало провести краткий анализ уровня инновационного развития России; обобщить теоретические аспекты инновационной деятельности и подходы к ее стимулированию; обосновать инструменты ее активизации в Российской Федерации.

Результаты исследования

Уровень инновационного развития Рос-сий ской Федерации

На современном этапе развитие страны и ее отдельных территорий в определяю- щей степени зависит от инноваций, которые становятся одним из главных факторов роста экономики и повышения на этой основе благосостояния населения. Вместе с тем анализ инновационной динамики позволяет заключить, что уровень инновационного развития России и ее территорий весьма далек от желаемого.

Экономика Российской Федерации по сравнению с экономиками других стран в течение ряда лет сохраняет низкий уровень инновационной активности (табл. 1). Значения российских индикаторов инновационного развития традиционно гораздо ниже, чем во многих развитых странах мира.

Так, по показателю «удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации» РФ более чем в 5 раз уступает Германии, Австрии, Франции, Финляндии. По затратам на технологические инновации имеет место почти двукратное отставание.

Доля персонала, занятого исследованиями и разработками в инновационно активных организациях промышленности, в Российской Федерации составляет только 2,5%, что почти в два раза ниже, чем в Германии (4,9%) и Франции (5,4%).

В России удельный вес продукции организаций промышленности, осуществлявших технологические инновации, в общем объеме отгруженной продукции не достигает и одного процента, а удельный вес новой промышленной продукции в общем объеме продукции менее двух процентов, что несопоставимо с показателями развитых стран. По удельному весу организаций, осуществляющих технологические инновации, Россия отстает от Германии – лидера по этому показателю в Европе – в семь раз.

Таблица 1. Инновационная активность России и отдельных зарубежных стран, %

|

Наименование показателя |

Россия |

Австрия |

Германия |

Финляндия |

Франция |

|

Удельный вес организаций промышленности, осуществляющих технологические инновации |

9,3 |

59,9 |

65,8 |

48,6 |

45,5 |

|

Удельный вес работников, выполняющих исследования и разработки в инновационно активных организациях промышленности |

2,5 |

3,4 |

4,9 |

4,7 |

5,4 |

|

Удельный вес продукции организаций промышленности, осуществлявших технологические инновации, в общем объеме отгруженной продукции |

41,3 |

87,5 |

87,9 |

87,4 |

78,4 |

|

Удельный вес продукции организаций промышленности, осуществлявших технологические инновации, в общем объеме экспорта продукции |

48,5 |

93,2 |

94,3 |

92,3 |

86,3 |

|

Удельный вес новой промышленной продукции в общем объеме продукции, в т. ч.: – новой продукции для рынка; – новой продукции для организации, но не для рынка |

0,5 1,9 |

8,4 23,1 |

7,1 40,3 |

27,2 31,1 |

9,5 17,5 |

|

Интенсивность затрат на технологические инновации |

2,8 |

3,2 |

5,3 |

4,0 |

3,9 |

|

Составлено по: данные Росстата. |

|||||

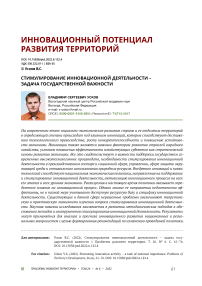

Соотношение темпов роста внутренних затрат на исследования и разработки к темпам роста ВВП

Ежегодные темпы прироста внутренних затрат на исследования и разработки

Ежегодные темпы прироста ВВП

Рис. 1. Соотношение темпов роста внутренних затрат на исследования и разработки и валового внутреннего продукта РФ, %

В рейтинге инновационных экономик, выполненном экспертами агентства Bloomberg1, в 2020 году Россия занимала 26 место, опустившись с 12 места, где она находилась в 2016 году. А по уровню инновационного развития, определяемого на основе Глобального инновационного индекса, в 2022 году Российская Федерация занимала 47 место среди 132 стран2.

В итоге соотношение темпов прироста внутренних затрат на исследования и разработки за период с 2000 по 2020 год имеет нестабильную динамику, несмотря на тенденцию к росту затрат на исследования и разработки с 2010 года (рис. 1).

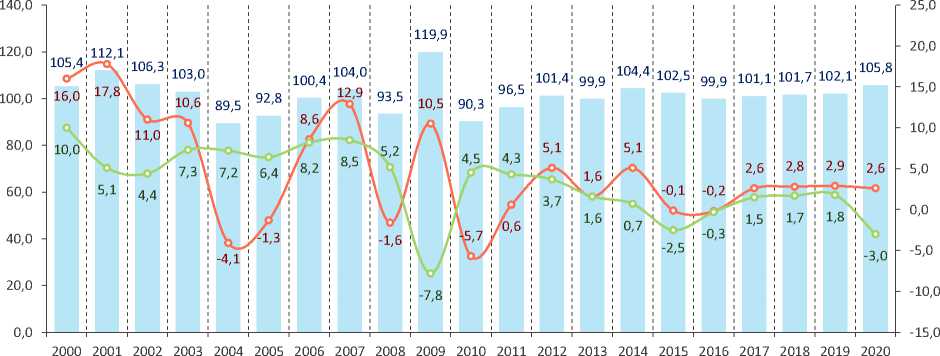

Инновационная активность российских предприятий крайне низкая: только около 10% компаний осуществляют инновацион- ную деятельность. Доля инновационных товаров, работ и услуг в их общем объеме не достигает и 6% (рис. 2).

Низкую инновационную активность демонстрируют предприятия во всех федеральных округах РФ (рис. 3).

Приведенные данные позволяют констатировать, что переход российской экономики к инновационной модели развития все еще остается важнейшей задачей государства и требует активизации инновационной деятельности.

Удельный вес предприятий, осуществляющих инновационную деятельность

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполенных работ, услуг

Рис. 2. Инновационная активность организаций РФ, %

^^ РФ Северо-Западный Северо-Кавказский

Уральский Дальневосточный Центральный

Южный Приволжский Сибирский

Рис. 3. Динамика инновационной активности предприятий в РФ за 2010–2020 гг. по федеральным округам, %

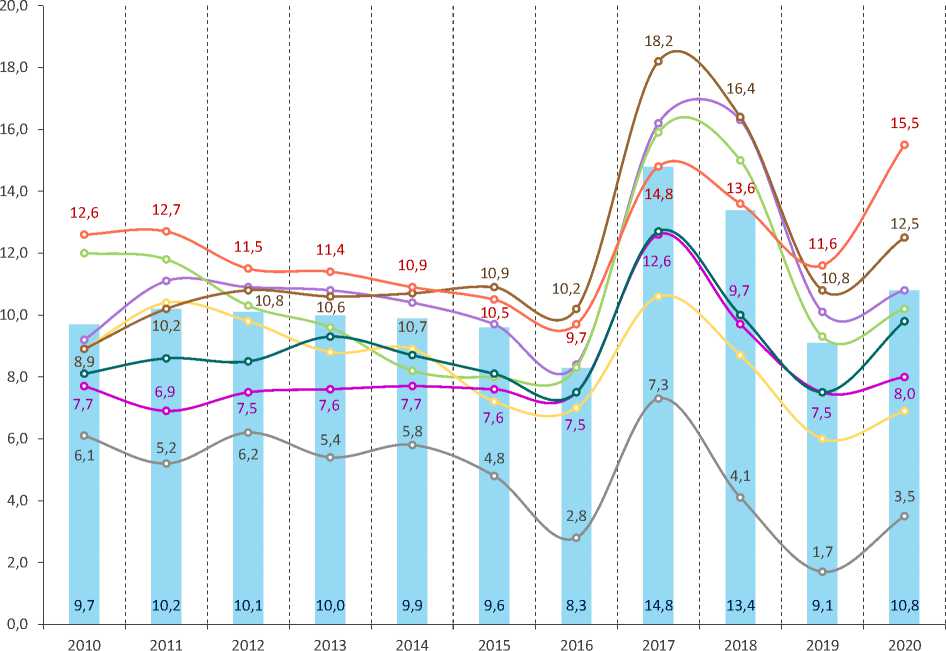

Рис. 4. Взаимосвязь основных категорий инновационной деятельности

Источник: составлено автором.

Теоретические основы инновационной деятельности и подходы к ее стимулированию

Рассматривая инновационную деятельность как процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новом или усовершенствованном продукте, реализуемом на рынке, в новом или усовершенствованном технологическом процессе, используемом в практической деятельности, а также дополнительные научные исследования и разработки3, можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность тесно связана с понятиями «инновация», «инновационная активность» и «инновационный процесс» (рис. 4).

Результаты анализа научной литературы на эту тему позволили нам выявить наиболее распространенные взгляды относительно этих категорий. Так, инновация представляет собой разработку новых продуктов, внедрение новых процессов и других аспектов деловой активности предприятий, что помогает добиться более высокой добавленной стоимости для бизнеса и различных выгод как для основных потребителей, так и для предприятий (Ильина, 2016). Инновационный процесс – это деятельность по разработке, внедрению, использованию и распространению инноваций, состоящий из трех этапов: I – НИОКР; II – внедрение в экономические циклы предприятия; III – коммерциализация (Elder, Fagerberg, 2017;

Vlok, 2012). Инновационную активность определяют в контексте развития инновационных процессов, т. е. через деятельность по созданию и внедрению в производство различных видов продуктов, технологий и организационно-управленческих нововведений (Ильина, 2016).

В зависимости от степени взаимодействия с внешней средой выделяют три формы инновационного процесса: натуральную, товарную и расширенную (табл. 2). Мы считаем более перспективной расширенную форму инновационного процесса, так как она позволяет добиться постоянного воспроизводства инноваций, обеспечивает расширение инновационной деятельности и получение комплексного эффекта от сотрудничества между компаниями.

При расширенной форме основные элементы инновационного процесса могут быть реализованы последовательно, параллельно или комплексно (рис. 5).

Для расширенного воспроизводства инноваций, обеспечения процесса их непрерывности требуются адекватные формы и методы стимулирования инновационной деятельности. При этом следует учитывать, что инновационная активность зависит как

Таблица 2. Основные формы инновационного процесса в рамках взаимодействия с внешней средой

|

Форма |

Взаимодействие с внешней средой |

Основные особенности |

|

Натуральная |

Не предусматривает |

Инновации создаются и используются внутри организации |

|

Товарная |

Взаимодействие ограничено |

Инновацию можно определить как товар с возможностью реализации на рынке |

|

Расширенная |

Явное |

Развитие большого числа производителей новшеств, их интеграция, кооперация и конкурентное взаимодействие |

|

Источник: составлено автором. |

||

Проект инновации

Первое освоение

Проект ноу-хау

Расширенное производство

Рынок новшеств

Использование/потребление

Рутинизация/прекращение

Рис. 5. Основные элементы осуществления инновационного процесса

Источник: составлено автором.

от внешних (государственная политика инновационного развития, экономическая конъюнктура в стране и мире, политическая ситуация), так и внутренних факторов (уровень квалификации работников, финансовая и инвестиционная достаточность, наличие современных информационных технологий).

Процесс стимулирования инновационной деятельности предполагает всесторонний учет многих факторов, включая жизненный цикл инноваций, степень риска, принадлежность к определенной отрасли, особенности продукта, новых технологий или предоставляемых услуг, сумма первоначальных вложений, частота обращения денежного потока и т. д. В то же время изучение используемых подходов к стимулированию инновационной деятельности показало, что зачастую субъект управления не принимает во внимание стимулирующий фактор. Кроме того, стимулировать инновационную деятельность следует на всех этапах жизненного цикла инноваций, причем на каждом из уровней: федеральном, региональном, местном и уровне корпорации.

Стимулирование инновационной деятельности предприятиями

Используя классификацию методов стимулирования инновационной деятельности по способам влияния на экономические ресурсы, отметим, что на уровне предприятий в качестве таких ресурсов следует рассматривать финансовые, трудовые; организационно-управленческие; информационные. С учетом вида ресурсов подходы к стимулированию инновационной деятельности, методы, формы и инструменты управленческого воздействия могут быть следующими.

Во-первых, это финансовое стимулирование инновационной деятельности предприятия. Финансовые ресурсы выступают важнейшим ресурсом обеспечения производственной деятельности предприятия и представляют собой сумму его собственных и заемных средств в форме целевых средств (Бланк, 2004).

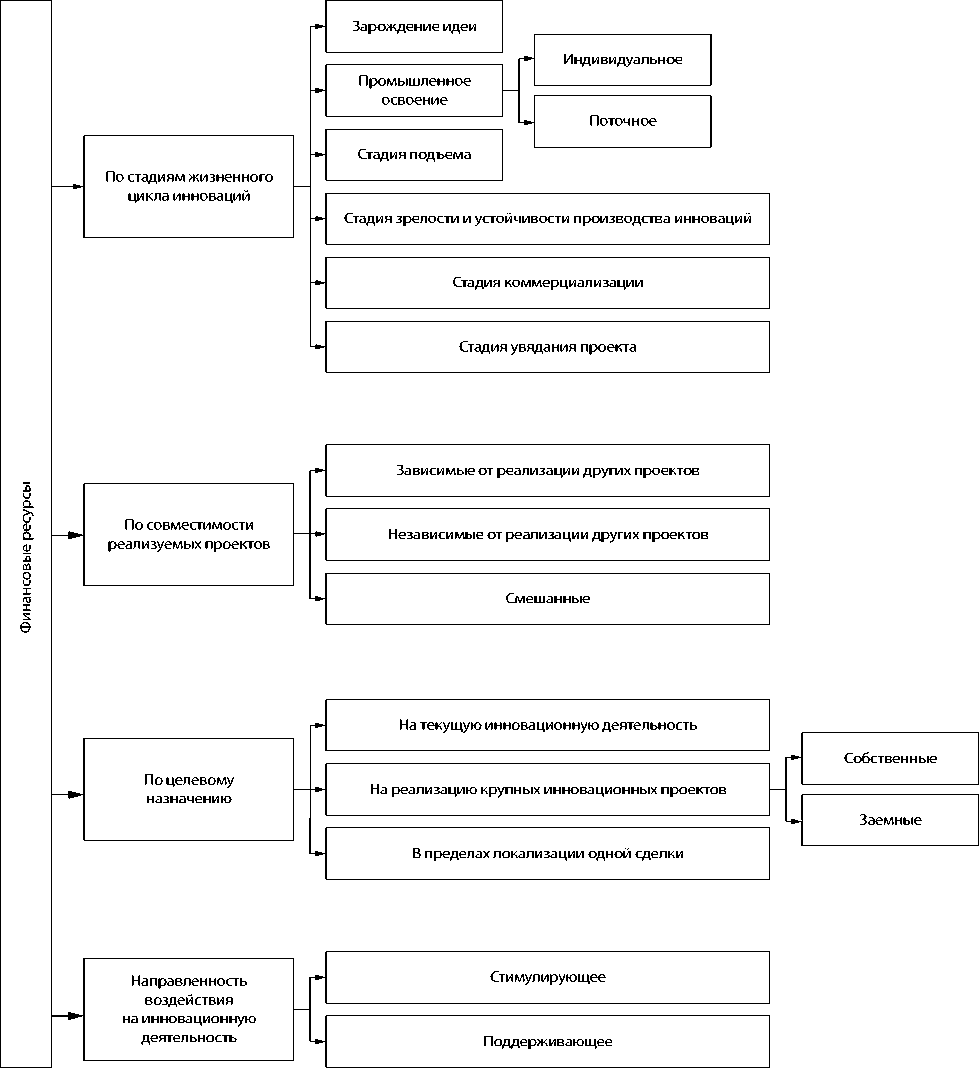

В целях обеспечения инновационной деятельности и ее активизации финансовые ресурсы могут быть классифицированы по особым критериям: в зависимости от стадии жизненного цикла инновации, по совместимости реализуемых инновационных проектов, по целевому назначению и по направленности воздействия на инновационную деятельность (рис. 6).

Представленная классификация позволяет увидеть, каким образом предприятие может использовать финансовые ресурсы для стимулирования инновационной деятельности. Так, в зависимости от стадии жизненного цикла инноваций виды и объемы финансовых ресурсов определяются исходя из планов освоения инноваций и деятельности по реализации инновационной продукции.

Предприятие может реализовывать несколько инновационных проектов. Это накладывает ограничения по использованию финансовых источников, технологий, коммерциализации и т. д. В этом случае оценивается совместимость реализуемых проектов.

Важным критерием выступает целевое назначение. Денежные средства выделяются на проведение оперативной инновационной деятельности, на обеспечение отдельных проектов инновационного развития или на индивидуальную работу по созданию инноваций. В этом случае источниками финансовых ресурсов могут быть как собственные, так и заемные средства.

Кроме того, следует учитывать стимулирующий или поддерживающий характер финансирования.

Во-вторых, стимулирование инновационной деятельности за счет трудовых ресурсов. Работники предприятий являются непосредственными участниками инновационной деятельности. Благодаря им предприятия могут получать права интеллектуальной собственности на промышленные образцы, изобретения, фирменные наименования, товарные знаки и др.

Одной из главных форм защиты объектов интеллектуальной собственности как в России, так и за рубежом являются патенты. Об эффективности использования человеческого капитала и возможностях стимулирования инновационной деятельности за счет этого ресурса позволяет судить патентная активность.

Данные по динамике патентной активности свидетельствуют, что в 2019 году лидером по числу патентных заявок являлся Китай – 1,54 млн ед., что составляет почти 50% от общего числа заявок в мире (табл. 3). В Российской Федерации количество патентных заявок в 2019 году составило более 37 тыс. ед., что выше уровня 2018 года, однако по сравнению с 2015 годом имеет место его снижение. В то же время Россия входит в десятку стран – лидеров по патентной активности. Коме нее лидерами по этому показателю являются США, Япония, Южная Корея, Германия и Индия.

В то же время в территориальном разрезе наблюдается дифференциация. В РФ лидерами по использованию различных объектов интеллектуальной собственности в 2019 году были Центральный и Приволжский федеральные округа (табл. 4).

Рис. 6. Классификация видов финансовых ресурсов предприятия, используемых для стимулирования инновационной деятельности Источник: составлено автором.

Меньше всего объекты интеллектуальной собственности использовались в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Этот факт позволяет сделать вывод о более низком уровне инновационной деятельности и иннова- ционной активности на указанных территориях.

Отметим также, что количество объектов, в отношении которых используется интеллектуальная собственность, считается фактором инновационной деятельности, где

Таблица 3. Число патентных заявок в России и ведущих зарубежных странах в 2015–2019 гг., ед.

|

Патентный офис |

2019 год |

2018 год |

2017 год |

2016 год |

2015 год |

||

|

2019 год |

% к 2018 году |

% к 2015 году |

|||||

|

Китай |

1542002 |

112 |

166 |

1381594 |

1338503 |

1101864 |

928177 |

|

США |

597141 |

98 |

103 |

606956 |

605571 |

589410 |

578802 |

|

Япония |

313567 |

98 |

96 |

318479 |

318381 |

318721 |

325989 |

|

Южная Корея |

209992 |

103 |

100 |

204775 |

208830 |

213694 |

210292 |

|

ЕС |

174397 |

105 |

114 |

166585 |

159358 |

160028 |

152662 |

|

Германия |

67898 |

100 |

103 |

67712 |

67899 |

66893 |

65965 |

|

Индия |

50055 |

107 |

117 |

46582 |

45057 |

45658 |

42854 |

|

Россия |

37957 |

103 |

94 |

36883 |

41587 |

45517 |

40308 |

|

Канада |

36161 |

103 |

102 |

35022 |

34745 |

36964 |

35481 |

|

Австралия |

29957 |

104 |

115 |

28906 |

28394 |

28605 |

25956 |

|

Бразилия |

24857 |

97 |

82 |

25658 |

28010 |

30219 |

30342 |

|

Великобритания |

20941 |

95 |

91 |

22072 |

22059 |

22801 |

23040 |

|

Мексика |

16424 |

96 |

102 |

17184 |

17413 |

18071 |

16135 |

|

Франция |

16222 |

100 |

98 |

16259 |

16218 |

16300 |

16533 |

|

Гонконг |

15986 |

98 |

127 |

16247 |

14090 |

12212 |

12542 |

|

Иран |

12823 |

96 |

93 |

13299 |

15632 |

14279 |

13802 |

|

Сингапур |

11845 |

108 |

115 |

10930 |

10980 |

10814 |

10312 |

|

Италия |

9821 |

102 |

105 |

9674 |

9821 |

9687 |

9382 |

|

Индонезия |

9754 |

105 |

122 |

9303 |

8538 |

9153 |

8023 |

Источник: данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). URL: https://www.wipo.int/portal/ru

Таблица 4. Использование различных объектов интеллектуальной собственности в федеральных округах России в 2019 году

|

Территория, округ |

Изобретения |

Полезные модели |

Промышленные образцы |

Базы данных |

Программы для ЭВМ |

|

Российская Федерация |

15492 |

5566 |

1888 |

1238 |

8515 |

|

Центральный |

6666 |

1997 |

560 |

440 |

3935 |

|

Северо-Западный |

1125 |

520 |

103 |

198 |

918 |

|

Южный |

203 |

161 |

61 |

121 |

240 |

|

Северо-Кавказский |

157 |

57 |

17 |

12 |

256 |

|

Приволжский |

4659 |

1762 |

878 |

176 |

1488 |

|

Уральский |

1365 |

581 |

112 |

111 |

597 |

|

Сибирский |

1116 |

449 |

156 |

143 |

892 |

|

Дальневосточный |

201 |

39 |

1 |

37 |

189 |

|

Источник: данные Росстата. |

|||||

решающую роль играют люди. В экономике знаний от управленческого персонала предприятий требуется умение решать следующие задачи:

– мотивировать сотрудников активно использовать новые ИКТ и информационные технологии;

– заинтересовывать сотрудников развивать новые способности к знаниям, компетенциям и навыкам;

– отмечать сотрудников, способных выполнять нестандартные задачи.

Решение этих проблем требует разработки способов мотивации и стимулирования сотрудников к инновациям. При этом методы и инструменты стимулирования и мотивации руководителей и простых работников различаются:

– в рамках исполнения основных обязанностей руководящий персонал может быть инициатором новых предложений и идей, которые способны стать основой формирования инновационных методов управления и создания новшеств;

– стимулирование персонала может осуществляется в форме выдвижения рационализаторских предложений, развития навыков работы с формулами, расчетами, числами и умения проводить комплексные аналитические исследования. Использование всего потенциала знаний для непрерывного и устойчивого роста позволяет добиться наибольшего эффекта.

В-третьих, развитие (стимулирование) инновационной деятельности на основе информационных ресурсов предприятия.

В условиях внедрения достижений четвертой промышленной революции (Индустрии 4.0) рутинные процессы могут быть автоматизированы, тем самым произойдет высвобождение трудовых ресурсов и их перенаправление на развитие услуг и творческой деятельности. В связи с этим повышается важность развития информационных ресурсов (Fuchs, 2008; Lane, 1999).

Поскольку четвертая промышленная революция в основном затрагивает промышленный сектор экономики, российским предприятиям следует развивать новые информационные технологии, в первую очередь цифровые, активнее внедрять успешные практики информатизации ключевых бизнес-процессов, методологию и инструменты Индустрии 4.0 (примером может служить стандартизация промышленного производства, реализованная в Германии в 2013 году, или коалиция лидеров умного производства, созданная в США в 2012 году, и др.).

В-четвертых, развитие (стимулирование) инновационной деятельности за счет организационно-управленческих ресурсов. На наш взгляд, данная группа методов, стимулирующих инновационную деятельность, имеет в основном стратегическую направленность. Существуют разные стратегии воспроизводства инноваций. Так, в целях стимулирования инноваций большие промышленные компании часто прибегают к использованию стратегии защиты, которая подразумевает развитие цикла исследований (НИОКР) и создание собственных разработок для развития производства. Это помогает улучшить конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.

Таким образом, на уровне предприятий стимулированию инновационной деятельности способствуют методы финансового стимулирования, развитие потенциала трудовых ресурсов, информатизация бизнес-процессов и внедрение ИКТ, методы организационно-управленческого воздействия. Хозяйствующие субъекты располагают современными механизмами стимулирования инновационной деятельности, результаты которой проявляются как на хозяйственном, так и на национальном уровне. Однако, чтобы инновационная активность выступала катализатором роста экономики, требуется, во-первых, наличие современной инфраструктуры (научной, исследовательской, инженерной и т. д.); во-вторых, обеспеченность научными кадрами (для внедрения в производство НИОКР); в-третьих, актуальные научно-технологические разработки; наконец, капитал, в том числе организационный, включающий современные стратегии управления, учитывающие влияние факторов внешней и внутренней среды.

Стимулирование инновационной деятельности государством

Как показывает современная практика, под влиянием санкций и западных ограничений, кризиса, связанного с падением цен на мировом нефтяном рынке, резко сузилась возможность привлечения средств для реализации в стране крупных инновационных проектов, существенно снизился объем инвестиций от ключевых игроков – банков и крупных российских компаний, ограничен доступ к иностранным кредитам. Тем не менее задача перевода российской экономики на инновационный тип развития не поте- ряла своей актуальности. Поэтому главная роль в активизации и стимулировании нововведений отводится государству, которое на федеральном уровне разрабатывает инновационную политику, определяет основные условия ее реализации, формирует рыночную и производственную инфраструктуру и культуру освоения новшеств; обосновывает направления развития и стимулирования инноваций. К данным направлениям относятся:

– государственная поддержка (в прямой и косвенной формах);

– трансформация рынка труда, повышение его мобильности, усиление мотивации работников;

– развитие интереса к инновационным преобразованиям у организаций – производителей продукции, покупателей, компаний-посредников и общества;

– развитие науки, исследовательских институтов, улучшение их материально-технической базы, технологий и инфраструктуры.

Как уже отмечалось, уровень инновационного развития Российской Федерации позволяет говорить о проблемах эффективности государственного управления, в частности политики стимулирования внедрения иннова-ций4. Эти аспекты более подробно освещены в работах (Вишневский, 2010; Грасмик, 2018; Каленов, 2015; Horth, 2014; Matthews, 2015).

Тем не менее в последнее время в РФ были приняты важные шаги, связанные с реализацией инновационной политики, инновационным стимулированием и внедрением различных инструментов для поддержки развития технологий в стране. Анализ нормативно-правовых документов, поддерживающих инновационный сектор экономики, показывает, что на национальном уровне данному аспекту уделяется значительное внимание (Калятин, 2011). За последнее десятилетие разработан и принят ряд программных документов и постановлений, ка- сающихся поддержки развития инноваций на федеральном и региональном уровнях, определяющих создание институтов развития инновационной деятельности, оказывающих, в том числе, информационно-финансовую поддержку в данной сфере.

Принята и реализуется «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», предполагающая не только усиление социально-экономической политики за счет включения нового тренда – инновационной политики, но и переход к развитию социально-экономических систем на основе доминирующего положения на рынке инноваций, создания новой модели бизнеса, повсеместного внедрения современных инновационных технологий в деятельность государственных органов, развитие благоприятной инвестиционной и инновационной среды5. Заметим, что именно «инновационная деятельность» является важнейшим понятием в данной модели развития социально-экономических сфер: промышленности, высокотехнологичного экспорта, НИОКР, разработки новых технологий и т. д. (Шумпетер, 2007; Adams et al., 2006; Damanpour, 2014).

Стратегия инновационного развития не утратила своей актуальности. Напротив, на ней базируется большое количество национальных, региональных и отраслевых программ, подразумевающих развитие экономики в контексте научно-технологического, инновационного развития и цифровизации.

С 2017 года реализуется государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая в 2019 году получила статус национального проекта. Главными технологиями в ней выступают big data, квантовые технологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, новые производственные технологии, робототехника, виртуальная и дополненная реальность, беспроводная связь.

Одним из итогов реализации нацпроекта будет создание десяти крупнейших российских компаний, реализующих сквозные технологии, использующих цифровые платформы, работающих на мировом рынке и активно создающих «стартапы»6.

Среди методов стимулирования инновационной деятельности на государственном уровне выделяются:

– разработка цифровых платформ;

– формирование и развитие рынка «облачных услуг»;

– развитие способов получения статистической информации дистанционно и в режиме реального времени;

– предоставление мобильного доступа в интернет большинству населения России;

– формирование и развитие центров хранения и обработки данных;

– создание цифровой среды, обеспечение достоверными телекоммуникационными средствами;

– развитие правовых инструментов противодействия неконкурентному поведению на рынке инноваций (Батракова, 2019).

Государство предпринимает и другие шаги по активизации инновационной деятельности. В поддержку инновационной деятельности большой вклад вносят институты развития (более подробная информация предоставляется на сайте www.miiris.ru7 ). Среди значимых институтов поддержки и развития инноваций можно выделить «Роснано», «Фонд содействия инновациям», «Российскую венчурную компанию», «Внешэкономбанк», «Инновационный центр Сколково» и т. д. Данные организации занимаются финансированием коммерческих проектов, софинан-сируют научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, обеспечивают развитие инфраструктуры.

На региональном уровне также функционируют институты поддержки и развития инноваций: бизнес-инкубаторы, венчурные организации, фонды развития. Их дея- тельность ориентирована в основном на развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности и сокращение отставания от зарубежных стран инновационного уровня отраслей промышленности.

Однако, несмотря на успехи отдельных предприятий и российских регионов, инновационная политика государства все еще носит фрагментарный характер и не обеспечивает устойчивость развития инновационной сферы. Критический анализ методов государственного стимулирования инновационного развития позволяет говорить о наличии некоторых проблемных моментов и необходимости разработки новых инструментов для увеличения эффективности инновационной деятельности (Каракулин, 2020).

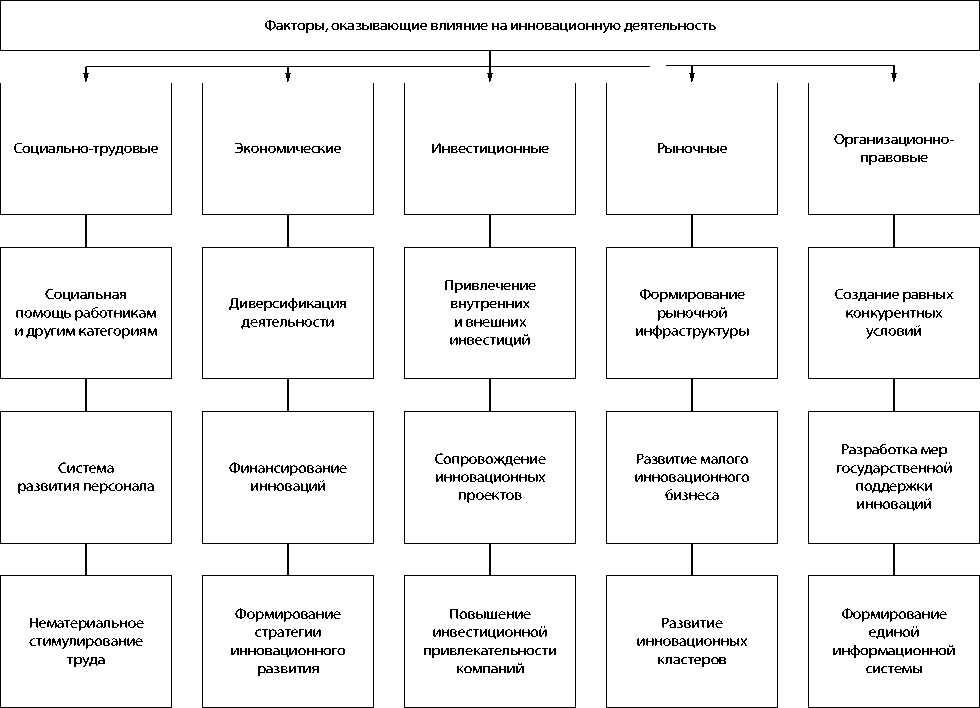

Следует прежде всего оценить современные формы, методы и инструменты стимулирования на основе показателей инновационной активности предприятий, выявить резервы и возможности для повышения уровня инновационности российской экономики. При этом нужно учитывать, что на инновационную деятельность предприятий оказывает влияние огромное число факторов (рис. 7).

Необходимо использовать как прямые, так и косвенные методы стимулирования инновационной деятельности, в числе которых налоговые льготы, субсидирование (в том числе процентных ставок), гранты, государственный заказ, расширение международной деятельности и др.

В отношении институтов развития следует заметить, что резервы повышения их эффективности в плане активизации инновационной деятельности в стране далеко не исчерпаны. Это подтверждают результаты анализа финансовой отчетности институтов.

Во-первых, с целью повышения эффективности инновационной деятельности требуется создание современных механизмов финансирования предприятий и организаций,

Рис. 7. Факторы инновационной деятельности предприятий Источник: разработано автором.

занимающихся разработкой инноваций; во-вторых, совершенствование их организационно-правовой формы, приведение их бизнес-модели в соответствие с международными стандартами; в-третьих, разработка комплекса мер по увеличению эффективности инвестиционной политики этих институтов при финансировании инновационных проектов в различных отраслях отечественной экономики; в-четвертых, качественная оценка эффективности инвестиций Институтов развития в фонды зарубежных стран.

Выводы

На современном этапе социально-экономическое развитие страны и ее отдельных территорий в определяющей степени зави- сит от инноваций, которые выступают одним из главных факторов развития отраслей экономики, важнейшим условием повышения эффективности деятельности предприятий. Внедрение инноваций способствует достижению технологического превосходства, росту конкурентоспособности и повышению устойчивости экономики.

Решить проблему повышения эффективности инновационной деятельности в Российской Федерации можно лишь при активном использовании комплекса инструментов стимулирования не только на уровне предприятий, но и, прежде всего, на уровне государства. Именно государству должна принадлежать ведущая роль в этом процессе.

Список литературы Стимулирование инновационной деятельности - задача государственной важности

- Батракова Л.Г. (2019). Развитие цифровой экономики в регионах России // Социально-политические исследования. № 1. С. 42-53.

- Бланк И.А. (2004). Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев: Ника-Центр: Эльга. 784 с.

- Вишневский В. (2010). Инновации, институты и эволюция // Вопросы экономики. № 9. С. 41-62.

- Грасмик К.И. (2018). Инновационная активность предприятий российской промышленности в условиях экономического кризиса // Проблемы прогнозирования. № 5 (170). С. 156-165.

- Гулин К.А., Мазилов Е.А., Кузьмин И.В. [и др.] (2017). Научно-технологический потенциал территорий и его сравнительная оценка // Проблемы развития территории. № 1. C. 7-26.

- Ильина С.А. (2016). Сущность и согласование основных категорий инновационного менеджмента // Науковедение. Т. 8. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-soglasovanie-osnovnyh-kategoriy innovatsionnogo-menedzhmenta/viewe

- Каленов О.Е. (2015). Подходы к оценке инновационной деятельности фирмы // Вестник Российского экономического ун-та им. Г.В. Плеханова. № 5 (83). С. 12-14.

- Калятин В.О. (2011). Опыт Европы, США и Индии в сфере государственной поддержки инноваций // Российский юридический журнал. № 1. С. 171-183.

- Каракулин А.Ю. (2020). Методический подход управления инновационным потенциалом персонала // Вестник Академии знаний. № 6 (41). С. 145-150.

- Усков В.С. (2017). Тенденции и проблемы развития научно-технической и инновационной сферы региона // Вестник Владимирского гос. ун-та. № 4. С. 92-111.

- Ускова Т.В., Лукин Е.В., Воронцова Т.Г. [и др.] (2013). Проблемы экономического роста территории. Вологда: ИСЭРТ РАН. 170 с.

- Шумпетер Й. (2007). Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Москва: Эксмо. 864 с.

- Adams R., Bessant J., Phelps R. (2006). Innovation management measurement: A review. International Journal of Management Reviews, 1 (8), 21-47.

- Damanpour F. (2014). Footnotes to research on management innovation. Organization Studies, 5 (39), 1265-1285.

- Elder J., Fagerberg J. (2017). Innovation policy: What, why and how. Oxford Review of Economic Policy, 33 (1), 2-23.

- Fuchs C. (2008). The implications of new information and communication technologies for sustainability. Environment, Development and Sustainability, 10, 291-309.

- Horth D. (2014). Innovation leadership. How to use innovation to lead effectively, work collaboratively, and drive results. Center for Creative Leadership, 18, 4221-4245.

- Lane N. (1999). Advancing the digital economy into the 21st century. Information Systems Frontiers, 1 (3), 317-320.

- Matthews C.H., Brueggemann R. (2015). Innovation and entrepreneurship: A competency framework.

- Vlok A.A. (2012). Leadership competency profile for innovation leaders in a science-based research and innovation organization in South Africa. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 209-226.