Стимуляция остеоинтеграции компонентов эндопротеза тазобедренного сустава коллагенсодержащим материалом

Автор: Келдибаев М.С., Красильников А.А., Макаров С.А., Алексанян М.М.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Статья в выпуске: 1 (31), 2018 года.

Бесплатный доступ

Деструктивно-дистрофические поражения тазобедренного сустава являются актуаль-ной проблемой, решением которой является в вы- полнение его эндопротезирования - от 100 до 300 случаев на 100 000 населения в год. Асептическая нестабильность компонентов эндопротеза ли- дирует среди неудовлетворительных исходов в отдаленные сроки. В статье представлен новый эффективный способ остеоинтеграции компонентов эндопротеза тазобедренного сустава коллагенсодержащим материалом. Проанализированы диагностика и особенности хирургического лечения 41 пациента, оперированных традиционным способом, и 36 пациентов, которым в ходе оперативного лечения выполнена стимуляция остеоинте- грации коллагенсодержащим материалом. Сравнительный анализ показал, что ближайшие, среднесрочные и отдаленные результаты (отлично 47%, хорошо 39%) первичного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов основной группы с коксартрозом поздних стадий по сравне- нию с контрольной (отлично-29,5%, хорошо-51,2%) свидетельствуют о высокой эффективности применения разработанного способа стимуляции остеоинтеграции компонентов эндопротеза.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, стимуляция остеогенеза, коллаген, остеоинтеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/142212808

IDR: 142212808 | УДК: 617.581-089.844-084:615.461 | DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.1.23-27

Текст научной статьи Стимуляция остеоинтеграции компонентов эндопротеза тазобедренного сустава коллагенсодержащим материалом

Деструктивно-дистрофические поражения тазобедренного сустава являются актуальной проблемой в связи с высокой распространенностью данной патологии в структуре заболеваний опорно-двигательной системы, уменьшением функциональных возможностей и значительным негативным влиянием на качество жизни индивидуума, нередко приводящим к инвалидизации [4].

Высокая частота встречаемости дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренного сустава вызывает потребность в выполнении эндопротезирования до 300 случаев на 100 000 населения в год [1, 2].

Асептическая нестабильность компонентов эндопротеза лидирует среди неудовлетворительных исходов в отдаленные сроки. Угроза развития асептической нестабильности эндопротеза велика у лиц с остеопорозом, у пожилых пациентов и у больных с асептическим некрозом головки бедренной кости [3].

Целью данного исследования являлось улучшение качества тотального бесцементного эндопротезирования тазобедренного сустава у пациентов с коксартрозом III-IV стадии путем разработки и клинического внедрения нового способа стимуляции остеоинтеграции компонентов эндопротеза коллагенсодержащим материалом.

Материалы и методы исследования. В основе работы лежит анализ ближайших, среднесрочных и отдаленных результа-

тов эндопротезирования тазобедренного сустава клинической группы наблюдения пациентов с применением препарата, оперированных в 7 и 11 ортопедических отделениях ГКБ № 59 г. Москвы за период с 2009 по 2015гг.

Из общего количества пациентов, для изучения были выделены: основная группа, насчитывающая 36 человек (46,8%), у которых при проведении тотального эндопротезирования тазобедренного сустава проводилась стимуляция остеоинтеграции коллагенсодержащим препаратом, и контрольная группа, состоящая из 41 пациента (53,2%), которым было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава по традиционной методике. Распределение больных основной и контрольной группы по возрасту и полу представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение больных основной и контрольной группы по полу и возрасту

|

Пол |

Возрастные группы |

Всего |

||||||||||

|

31-40 |

41-50 |

51-60 |

61-70 |

71-80 |

абс. |

%% |

||||||

|

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

|||

|

Жен. |

7 |

9,0 |

14 |

18,1 |

20 |

25,9 |

9 |

11,6 |

1 |

1,2 |

51 |

66,2 |

|

Муж. |

3 |

3,8 |

5 |

6,4 |

14 |

18,1 |

4 |

5,1 |

- |

26 |

33,7 |

|

|

Всего |

10 |

12,9 |

19 |

24,6 |

34 |

44,1 |

13 |

16,8 |

1 |

1,2 |

77 |

100 |

Как видно из табл.1, в нашем исследовании преобладали женщины – 51 пациент (66,2%); мужчин было 26 человек (33,7%). Наибольшее количество наблюдавшихся (44,1%) приходилось на возраст от 51 до 60 лет.

По этиологическим факторам больные основной группы распределялись следующим образом:

-

1. Идиопатический коксартроз III-IV – 20 наблюдавшихся (55,5%);

-

2. Диспластический коксартроз III-IV – 9 больных (25 %);

-

3. Асептический некроз головки бедренной кости – 5 случаев (13,8 %);

-

4. Посттравматический коксартроз – 2 пациента (5,5 %)

Во второй группе распределение пациентов по нозологии было примерно в таких же пропорциях:

-

1. Идиопатический коксартроз III-IV – 22 наблюдения (53,6%);

-

2. Диспластический коксартроз III-IV – 9 больных (21,9%);

-

3. Асептический некроз головки бедренной кости – 8 случаев (19,5 %);

-

4. Посттравматический коксартроз – 2 пациента (4,8 %).

Таким образом, этиология заболеваний у наблюдавшихся нами пациентов была различной, но преобладали случаи с идиопатическим деформирующим коксартрозом, диагностированным в 44 случаях (57,1%).

Основная и контрольная группа были сопоставимы также по полу, возрасту, тяжести поражения сустава и по способу эндопротезирования. В клинической группе наблюдения у 62 пациентов (80,5 %) в ходе рентгенологического обследования и предоперационного планирования нами были выявлены одиночные или множественные кистозные поражения вертлужной впадины; при этом, чашка эндопротеза могла бы дестабилизироваться в ближайшем послеоперационном периоде.

Для профилактики лизиса кости и предупреждения резорбции бедренной кости, нами использован разработанный на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова способ стимуляции остеоинтеграции компонентов эндопротеза с использованием препарата «Коллост».

При разработке данного способа мы опирались на тот факт, что коллаген является структурной основой соединительной ткани. Экспериментально доказано, что коллаген служит ключевым компонентом для перестройки соединительной ткани. Коллагеновое волокно состоит из групп фибрилл, образованных более тонкими микрофибриллами, скрученными в тройную спираль. Такие волокна обладают большим запасом прочности на разрыв и изгиб. Данный препарат являлся адекватной матрицей для направленной тканевой регенерации и активизации синтеза аутогенного коллагена, благодаря полностью сохраненной нативной трехспиральной структуры коллагеновых волокон.

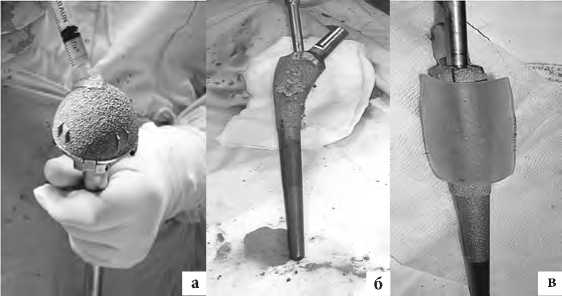

Технология применения в клинике осуществлялась следующим образом: во время операции, после формирования ложа для имплантатов ацетабулярного и бедренного компонентов эндопротеза поочередно на их поверхность наносили слой препарата «Коллост» в виде геля, плотной пленки или увлажненного в физиологическом растворе порошка. Выбранные варианты позволяли заполнять все имеющиеся на поверхности эндопротеза шероховатости и промежутки в области контакта кость-металл. Препарат наносился на пористые поверхности имплантата непосредственно перед установкой в подготовленное ложе (рис. 1).

При кавитарных дефектах производили их заполнение препаратом «Коллост» в виде гранул. В ряде случаев, когда первичная стабилизация вызывала сомнение, по ходу операции производили дополнительную фиксацию ацетабулярного компонента винтами. На данный способ нами получен патент на изобретение №2446764. Постепенно препарат «Коллост» замещался в костном ложе аутогенной костной тканью, увеличивая толщину остеоидного слоя. Замещение происходило направленно, исключая беспорядочный рост грануляционной ткани вокруг компонентов эндопротеза.

Рис. 1. Нанесение препарата «Коллост» в виде геля на поверхность ножки и на структурированную поверхность ацетабулярного компонента эндопротеза:

а – на чашку эндопротеза; б – на ножку эндопротеза; в – препарат в виде плотной плёнки нанесен на пористую поверхность проксимальной части ножки бедренного компонента

Результаты

Клиническая оценка результатов лечения пациентов основной и контрольной групп проводилась по следующим показателям: «Боль», «Деформации» и «Амплитуда».

Наиболее быстрое улучшение было отмечено в виде снижения болевого синдрома, что было отмечено в первые недели после операции. Схожая динамика была также отмечена в отношении показателей «Деформации» и «Амплитуда».

Исследование функции тазобедренного сустава по шкале W.H. Harris [5] до и после оперативного вмешательства выявил динамичное улучшение функции в обеих группах наблюдения, при этом наибольшая динамика отмечена в течение первых 2 месяцев. В последующие месяцы улучшение показателей происходило постепенно, а со второго года существенно не менялось, оставаясь стабильным (табл. 2).

Начиная со второго года, динамическому изменению прогрессивно подвергался только показатель «Функция». В целом, по мере увеличения срока после операции, наблюдалось устойчивое улучшение функционального состояния тазобедренного сустава.

Таблица 2

Степень выраженности хромоты после эндопротезирования

|

Баллы |

11 |

8 |

5 |

0 |

Всего |

|||||

|

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

|

|

Основная группа |

16 |

44,4 |

14 |

38,8 |

5 |

13,8 |

1 |

2.7 |

36 |

100 |

|

Контрольная группа |

12 |

29,2 |

20 |

48,7 |

7 |

17.0 |

2 |

4,87 |

41 |

100 |

|

Итого |

28 |

36,3 |

34 |

44,1 |

12 |

15,5 |

3 |

3,89 |

77 |

100 |

Таблица 3

Соотношение различных функциональных результатов в зависимости от сроков с момента операции

|

Срок регистрации результата |

Результат |

Основная группа |

Контрольная группа |

||

|

абс. |

%% |

абс. |

%% |

||

|

6 мес. |

Отличные |

16 |

44,5 |

12 |

29,2 |

|

Хорошие |

14 |

39 |

11 |

27 |

|

|

Удовлетворительные |

4 |

11,1 |

5 |

12,1 |

|

|

Неудовлетворительные |

0 |

0 |

3 |

9 |

|

|

12 мес. |

Отличные |

29 |

80 |

19 |

46,3 |

|

Хорошие |

6 |

16 |

10 |

24 |

|

|

Удовлетворительные |

0 |

0 |

4 |

9,7 |

|

|

Неудовлетворительные |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

3 года |

Отличные |

29 |

80 |

25 |

60,9 |

|

Хорошие |

6 |

16 |

6 |

14,6 |

|

|

Удовлетворительные |

0 |

0 |

3 |

7,3 |

|

|

Неудовлетворительные |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

В целом, в обеих группах по мере увеличения сроков с момента операции отмечалось увеличение доли хороших и отличных результатов, что наглядно отражено в табл. 3. Сумма процентов хороших и отличных результатов через год с момента операции во всех группах составила 74 наблюдения (96%), неудовлетворительных результатов не выявлено.

Из табл. 3 следует, что в обеих группах по мере увеличения сроков с момента операции отмечалось увеличение доли хороших и отличных результатов.

В наших наблюдениях в основной группе, в отдаленные сроки после операции 20 больных (48,7%) не применяли дополнительную опору. Трость использовали во время длительной ходьбы 12 наблюдавшихся (33,8%), постоянно её использовали 3 пациента (8,3%).

В контрольной группе без дополнительной опоры передвигались 18 наблюдавшихся (43,9%); использовали трость во время ходьбы 11 пациентов (26,2%) и постоянно ею пользовались в 7 случаях (17,1%).

Также, с целью объективизации данных клинической оценки проведенного исследования, важным показателем эффективности оперативного лечения мы считали не только возможность больного самостоятельно передвигаться, но и возможность ходить на определенное расстояние.

В основной группе передвигались без ограничения 18 больных (50%), 8 пациентов (25%) передвигались на расстояние 1000 метров без отдыха, 8 больных (25%) могли пройти самостоятельно расстояние длиной 200 метров. 2 пациента основной группы (5,5%) передвигались только в пределах квартиры.

В контрольной группе могли передвигаться на любые расстояния без ограничения 10 больных (24,3%), 5 пациентов (12,1%) передвигались на расстояние 1000 метров без отдыха, 4 больных (9,7%) могли пройти самостоятельно расстояние длиной 200 метров. 5 пациентов основной группы (12,1%) передвигались только в пределах квартиры.

Обобщенная оценка эффективности эндопротезирования в основной и контрольной группах представлена в табл. 4.

Таблица 4

Результат оценки эффективности эндопротезирования тазобедренного сустава

|

Результат лечения (в баллах) |

Отл. (100 - 90) |

Хороший (89 - 80) |

Удовл. (79 - 70) |

Неудов. менее 69 |

Всего |

|||||

|

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

абс. |

%% |

|

|

Основная группа |

17 |

47 |

14 |

39 |

5 |

14 |

0 |

0 |

36 |

100 |

|

Контрольная группа |

8 |

29,5 |

21 |

51 |

9 |

22 |

3 |

7,3 |

41 |

100 |

Из табл. 4 видно, что в основной группе отличные и хорошие результаты выявлены у 31 пациентов (86%). В контрольной группе – отличные результаты зарегистрированы только у 13 пациентов (29,5%) за счет увеличения когорты с хорошими исходами. В этой группе удельный вес удовлетворительных исходов составил 22% (9 случаев). Неудовлетворительных результатов в основной группе наблюдавшихся не было; в группе контроля они выявлены у 3 наблюдавшихся (7,3%).

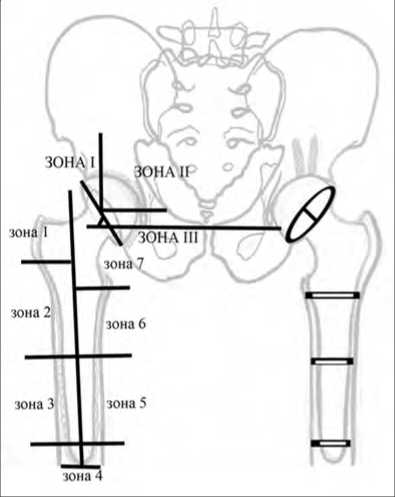

Мы проанализировали рентгенологические изменения зоны имплантации эндопротеза по Gruen, происходящие после его установки [6]. Были выделены основные варианты изменений костной ткани, такие как: резорбция, гипертрофия и ремодели- рование. В проксимальных зонах (1, 7) наблюдалась резорбция с диффузным повышением «прозрачности» кости, а в зоне 7 – трабекулярная переориентация (рис. 2).

Рис. 2. Зоны локализации остеолиза по T.A. Gruen

В 30 случаях (83 %) у пациентов основной группы в дистальных отделах (зоны 3, 4, 5) нами отмечена гипертрофия в виде увеличения массы кортикального слоя. В средних отделах (зоны 2, 6) изменений не выявлено. У 40 (97%) пациентов контрольной группы, гипертрофии в виде утолщения кортикального слоя дистальных отделах отмечено не было.

Для оценки остеоинтеграции эндопротеза больных основной группы с интраоперационным применением препарата «Кол-лост» осуществлялось динамическое наблюдение в сроки 3, 6, 12 месяцев и 3 года после эндопротезирования. При этом выполнялась рентгенография таза и оперированного сустава, после чего выполнялась сцинтиграфия.

Перестройка зоны пластического замещения препаратом «Коллост» у всех пациентов основной группы 36 наблюдений (100%) наступила в сроки от 3 до 6 месяцев с момента операции.

Сроки перестройки коллоста были распределены следующим образом: у 9 пациентов (25%) по данным рентгенографии и сцинтиграфии, препарат полностью перестроился спустя 3 месяца с момента операции. У 27 пациентов (75%) полная перестройка в зоне нанесения препарата наблюдалась через 6 месяцев с момента операции.

В зависимости от полученных результатов, мы рекомендовали дифференцированно нагружать оперированную конечность. Так, в первый месяц после операции 27 наблюдавшимся (75%) была рекомендована ходьба на костылях с дозированной нагрузкой до 20-25 % от массы тела на оперированную конечность. Девяти пациентам (25%), у которых через 3 месяца после оперативного лечения по данным сцинтиграфии отмечалась интеграция препарата, была разрешена полная нагрузка на оперированную ногу.

Заключение

В клинической практике основной причиной нестабильности вертлужного компонента эндопротеза тазобедренного сустава являются кистозные формирования в теле подвздошной кости. В таких ситуациях для заполнения кист после обработки фрезами вертлужной впадины, с целью профилактики развития нестабильности чашки эндо-протеза показано применение разработанного способа стимуляции остеоинтеграции компонентов эндопротеза коллаген-содержащим материалом.

Проведенный сравнительный анализ ближайших, среднесрочных и отдаленных результатов первичного эндопротезирования тазобедренного сустава больных клинической группы наблюдения с коксартрозом поздних стадий, свидетельствует о высокой эффективности применения разработанного способа стимуляции остеоинтеграции компонентов эндопротеза и позволяет рекомендовать его к широкому клиническому применению.

Список литературы Стимуляция остеоинтеграции компонентов эндопротеза тазобедренного сустава коллагенсодержащим материалом

- Загородний Н.В. Эндопротезирование тазобедренного сустава. Основы и практика: руководство. М.: ГЕОТАР -Медиа. -2011. -704с.

- Корнилов Н.В., Войтович А.В., Машков В.М., Эпштейн Г.Г. Хирургическое лечение дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренного сустава. -СПб. -ЛИТО-Синтез. -1997. -29 с.

- Шерепо К.М. Асептическая нестабильность при тотальном ЭТС.: Автореф. дис.... д-ра мед.наук. -М., 1990. -49с.

- Якупов Р.Р. Системный подход к артропластике тазобедренного сустава при деструктивно-дистрофических поражениях: Автореф. дис.... д-ра мед.наук. -Уфа., 2017. -С.3.

- Harris W.H. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: treatment by mold arthroplasty: an end result study using a new method of result evaluation//JBJS. -1969. -Vol.51. -P.737-755 PMID:5783851

- Gruen T.A. Modes of failure of cemented stem-type femoral components//Clinical Or-thopaedics & Related Research. -1979. -Vol.141. -Р.17-27 PMID: 477100