Стоянка Берямба - новый объект палеолита в Северном Приангарье

Автор: Гревцов Ю.А., Мещерин М.Н., Галухин Л.Л., Журавков С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521794

IDR: 14521794

Текст статьи Стоянка Берямба - новый объект палеолита в Северном Приангарье

В 2011 г. I Берямбинским отрядом Богучанской археологической экспедиции ИАЭТ СО РАН проводились спасательные археологические раскопки на памятнике поселение Берямба. В учетной документации объектов культурного наследия памятник был датирован эпохами неолита – раннего средневековья. В ходе исследований отряда 2010 г. [Гревцов, Лысенко, Галухин, 2010] в рекогносцировочных раскопах при определении площади объекта были получены материалы, позволяющие удревнить возраст исследуемого памятника. В 2011 г. раскопами общей площадью 300 кв.м. была вскрыта часть памятника с зафиксированными культурными горизонтами эпохи палеолита. Полученные материалы позволили выделить местонахождение палеолитических материалов в самостоятельный археологический объект – стоянка эпохи верхнего палеолита Берямба.

Объект расположен на правом берегу р. Ангары, на второй надпойменной террасе, в 500 м ниже устья р. Берямбы. Памятник связан с отложениями террасовидной формы высотой 9–10 м над уровнем Ангары. Площадка, на которой заложены раскопы, представлена субгоризонтальной поверхностью с углами наклона 0–3 градуса. С юга площадь ограничена фронтальным уступом, обращенным к Ангаре. К западу, эта площадка тянется на 1,5 км, где латерально расчленяется долиной Сухого ручья. По ее поверхности просматривается полигональный рельеф, сложенный оплывшими блоками овальной формы по 6–8 м. В прибровочной части, местами проявляется прирусловой вал с максимальной шириной 5 м и высотой по гриве – до 1 м.

Раскопами вскрыты следующие отложения:

I – пахотный слой – гумусированный черно-коричневый суглинок, имеющий стабильно задернованную поверхность. Нижняя граница резкая прямая на протяжении всего разреза субгоризонтальна по простиранию. Литослой содержит металлические и каменные артефакты, фрагменты керамической посуды, относимые к эпохе палеометалла вплоть до исторической этнографии. Мощность литологического слоя – 0,24 м;

II – серо-желтая супесь, пылеватая с незначительным включением мелкозернистой фракции. Структура массивная. По профилям раскопа прослеживается не систематически. Подошва слоя ровная, субгоризонтальная, постепенная (не четкая). Мощность – в среднем 0,09–0,11 м;

III – желто-коричневая тяжелая лессовидная супесь, однородная по механическому составу, пылеватая, насыщенная влагой. На различных участках раскопа в верхней части маркируется гумусированным прослоем погребенной палеопочвы. Палеопочва имеет интенсивно черный цвет, размытый по верхней и нижней границе. Местами в почве встречены концентрированные прослои древесного угля. Мощность прослоя – до 0, 1 м. К верхней части литологического слоя относятся систематически встречаемые клиновидные западины с размерами в устьях 0,5–1,0 м и глубиной не менее 1 м, которые в свою очередь, преобразованы линейным размывом. Борта промоин выполнены описанной выше палеопочвой. Поверхность слоя в профиле повторяет элементы полигонального рельефа с линейными размерами полигонов до 4–6 м. Подошва слоя выполняет рельеф мелкокочковатой поверхности. На контакте с подстилающим слоем наблюдается горизонт заложения псевдоморфоз по криогенным трещинным деформациям шириной до 0,2 м. Археологические материалы – остеологические остатки плейстоценовой фауны, каменные артефакты палеолитического облика – приурочены к низовой части слоя на контакте с подстилающим слоем. Отдельные находки фауны встречены в заполнении промоины на глубине подстилающего слоя и литослоя V. Преимущественная мощность литослоя III с оставила – 0 ,32 м;

IV – суглинок светло-серого цвета с обильным содержанием оса д к а карбонатов. Структура плитчатая (чешуйчатая). Верхняя и нижняя границы отчетливы, часто и несистематично прерываются внедрениями сверху. В верхней части, на контакте с вышележащим слоем местами отмечаются тонкие (до 0,05–0,03 м) гумусированные черновато-коричневого цвета линзы горизонтального простирания. В верхней – средней части фиксируется уровень заложения криогенных вертикально-трещинных структур. Клинья тонкие (до 1–1,5 см) протяженностью 0,45–0,7 м, в устьевых частях имеют ширину до 0,07 м. В нижней части слоя отмечаются разрозненные включения мелкой (1–3,5 см) галки второго класса окатанности, которые относительно концентрируются по границе с подстилающим слоем. Археологических материалов литологический слой IV не содержит. Мощн о сть слоя от 0,10 до 0,30 м;

V – глинисто-сугинистые пестроцветные о тложения, преимущественно серо-коричневого цвета, с частыми линзовидными включениями, отдельными рассеянными галечками, аналогичными обнаруженным выше, гальками и щебнем худшей окатанности, отдельным крупным валуном (30 см по длинной оси) и мелкой несистематичной слойчатостью. Включения представлены конкрециями глины черного, зеленого и оранжевого цветов. Местные тонкие переслаивания разноцветных глинисто-суглинистых отложений залегают под различными углами от субгоризонтального до вертикального простирания. Мощность (видимая) – 0,3–0,6 м.

Анализ полученных данных по составному разрезу раскопа позволяет составить предварительное представление об особенностях седиментации, палеогеографии и геохронологии культуровмещающих отложений. Местные особенности рельефа с большой вероятностью указывают на то, что раскоп расположен в периферийной зоне конуса выноса (континентальной дельты) в устье р. Берямбы. В пользу этого свидетельствуют наличие перпендикулярного бруствера - возвышения, фронтально отсекающего площадку от берега Ангары, слабовыраженные в рельефе оплывшие, блуждающие мелкие русла, устремленные в радиальных направлениях относительно современной долины притока. На отдельных участках эти брошенные водотоки образовывали, вероятно, замкнутые бессточные бассейны крупных пересыхающих луж и мелких озер, заболоченных площадок, которые обнаруживаются в разрезах также в погребенном состоянии в виде горизонта мелкой кочки на уровне литологического слоя IV.

Вскрытая и разведанная часть разреза представлена пятью литологическими слоями со схожим механическим составом. Литологический слой I, пахотный, выделен условно. Он объединяет толщу неопределенной мощности, деформированную техногенными процессами. Литологический слой II соответствует основанию толщи покровных отложений. Литологические слои III-IV могут характеризоваться как различные фации генетического типа речного пролювия с веерами, простирающимися преимущественно в крест долине Ангары. Слабая сортировка материала, глинисто-алевритистый состав «замутненного» мелкозема по линейным размывам, заложенным с уровня литологического слоя II, рассеянная галька высокого класса окатанности, окатанный щебень и чешуйчатая структура сложения суглинистого осадка литологического слоя IV характерны для отложений застойноводных фаций пролювиальных конусов. Литологический слой V определяется как солифлюкция относительно вяло текущая, развивающаяся в условиях незначительных уклонов субгоризонтальной поверхности.

Горизонтами, маркирующими важнейшие палеоклиматические события следует признать верхнюю палеопочву, залегающую в верхней части литологического слоя III, нижнюю п а леопочву , зафиксирова н ную эпизодиче с ки в кровле литологического слоя IV, верхний горизонт псевдоморфоз, заложенных из кровли третьего литологического слоя, клиновидные псевдоморфозы выраженные в подошве литослоя III и мелкотрещинные те кстуры, обнаруженные в литологическом слое IV в со в окупности с соли к ф л юксием подстилающего слоя V.

Представленные литофациальные последовательности позволяют синхронизировать разрез с региональной геохронологической схемой следующим образом. Литологические слои I-II - относятся ко второй половине голоцена. Палеопочва литологического слоя III д о лжна соответствовать атлантическому – бореальному оптимумам или, по крайней мере, быть не древнее белинга-аллереда. Псевдоморфозы по клиньям из кровли литослоя III, фор м ирующие крупн ы й по л и г ональный рельеф могут соответствовать норильской стадии сартанского криохрона. Нижняя палеопочва,

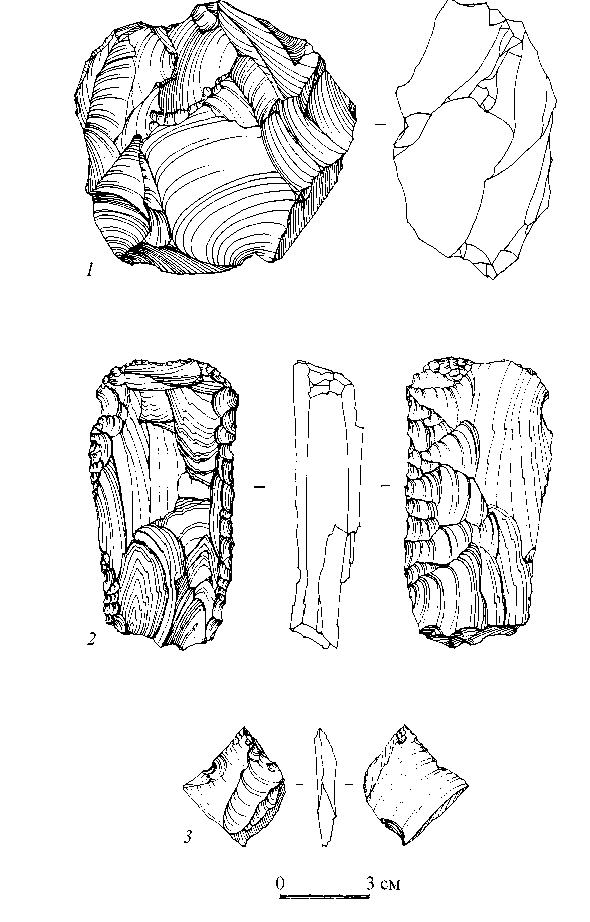

Каменные предметы из палеолитического слоя стоянки Берямба.

1 – нуклеус; 2 – концевой скребок; 3 – резчик.

фиксируемая по кровле литологического слоя IV, должна соотв е тствовать хронологическому отделу раннего сартана - финалу каргинского оледенения, которое подстилается характерными отложениями солифлюксия представленного в литологическом слое V.

Предлагаемая геохронологическая схема корректно согласуется с составом находок, обнаруженных в культурных слоях 1 и 2. Артефакты 1-го культурного слоя, безусловно, соответствуют индустриям культур голоцена. Второй культурный слой представлен палеолитом, технологически близким комплексу известной палеолитической стоянки Усть-Кова. Дополнительным аргументом древности слоя является обнаружение останков фауны верхнего неоплейстоцена.

В ходе разбора культурного слоя, были сделаны следующие находки (см. рисунок ): нуклеусы (5 экз.), концевой скребок, резчики (2 экз.), отбойники и ретушеры (3 экз.), призматическая пластина с ретушью, отщепы и сколы с ретушью (2 экз.), отщепы и сколы (21 экз.), фрагменты колотой кости особей крупных травоядных животных (более 50 экз.).

В плане все находки располагались скоплениями, что позволило выделить две площадки первичного расщепления камня – так называемые «мастерские» – и четыре площадки разделки туш животных.

Находки в слое располагались по линии палеорельефа. Есть основания полагать, что материалы в основной своей массе находятся в непереот-ложенном состоянии. Памятник, безусловно, является перспективным для изучения эпохи верхнего палеолита в данном регионе.

По предварительным оценкам, раскопками 2011 г. вскрыта периферийная часть археологического объекта. По-видимому, центральная часть памятника находится на участке углубленном в террасу в северо-западном направлении от раскопа № 2 2011 г.

На сегодняшний день памятник не разрушается естественными природными процессами и хозяйственной деятельностью человека. Угрозу сохранности археологического памятника представляет исключительно затопление в ходе формирования ложа водохранилища Богучанской ГЭС.