Стоянка Хотылёво 2 - пункт в: новые данные о возрасте и пространственной организации культурного слоя

Автор: Гаврилов К.Н., Воскресенская Е.В., Дука К., Мащенко Е.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена пространственному и стратиграфическому анализу целого ряда объектов, изученных в новом пункте (B) Восточнограветтинского участка Хотылово 2, обнаруженного Хотыловской археологической экспедицией в 2005 году. Культурное месторождение участка связано с уровнем начальной почвы образование у основания горизонта Лесса Десны. Стратиграфическая ситуация с культурным месторождением в точке С обычно типична для Хотылово 2 и не отличается от таковой в точках А и Б. Два пространственно связанных комплекса были зарегистрированы в пределах 45 кв. М выкопанной площади в точке B. Первый отмечен округлыми неглубокими ямами вместе с копающимися мамонтовыми костями, расположенными вокруг скопления костей сожженных животных, расколотыми костями животных и вялыми кремень. Второй комплекс состоит из больших скоплений умышленно расположенных костей шерстистого мамонта. В их расположении определен порядок, аналогичный жилым строениям типа Аносово-Мезин. Микростратиграфическая связь двух комплексов вместе с радиоуглеродными датами указывает на их разную хронологию. Шумный мамонт (Mammuthus primigenius) является наиболее распространенным видом млекопитающих в исследуемой области. Список видов существенно не отличается от других мест Русской равнины в тот же период. Ограниченное количество костей других видов растительноядных млекопитающих может свидетельствовать о том, что туши не были разрезаны в этой части участка. Большое количество мамонтовых костей не является прямым свидетельством одновременной охоты на крупного масштаба для этого вида, но это не противоречит гипотезе о периодической охоте на отдельных животных.

Хотылёво 2, верхний палеолит, стратиграфия и палеогеография позднего плейстоцена, восточный граветт, радиоуглеродный метод, пространственная структура культурного слоя, мамонт (mammuthus primigenius)

Короткий адрес: https://sciup.org/14328649

IDR: 14328649

Текст научной статьи Стоянка Хотылёво 2 - пункт в: новые данные о возрасте и пространственной организации культурного слоя

Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2 находится в 400 км к юго-юго-западу от Москвы и в 25 км к северо-западу от г. Брянска. Памятник был открыт Ф. М. Заверняевым в 1968 г. ( Заверняев , 1974), который систематически раскапывал его с небольшими перерывами в 1969–1981 гг. В 1993 г. полевые работы здесь были возобновлены Хотылёвской археологической экспедицией Института археологии РАН, которые в 2003 г. привели к открытию нового участка распространения культурного слоя, получившего обозначение «пункт В ». Он расположен на удалении от коренного берега р. Десны, выше по склону, и систематически раскапывался в период с 2005 по 2011 г. ( Гаврилов, Воскресенская , 2012).

Геоморфология и стратиграфия

Стоянка Хотылёво 2 приурочена к прибортовому участку правого коренного берега р. Десны (цв. илл. X) и располагается на мысах в краевой части приводораздельного плато, крутой склон которого опирается на уровень голоценовой поймы р. Десны. Бровка склона правого берега поднята над урезом на высоту 20–25 м. Перепад высот от отметки уреза реки до высшей точки водораздела составляет до 60 м. Поверхность водораздельных пространств полого-волнистая, густо расчлененная овражно-балочной сетью. Среди эрозонных форм, привязанных к пойме Десны, выражены как развитые крупные балки, уходящие истоками далеко в глубь водоразделов, так и более мелкие овраги, расчленяющие коренной склон на небольшие регулярные мысы, имеющие северную экспозицию. В настоящее время культурный слой, относящийся к Хотылёво 2, зафиксирован в четырех пунктах, которые получили обозначения буквами кириллицы от А до Г (цв. илл. X). Стратиграфическая последовательность строения лессово-почвенно-криогенной серии позднеплейстоценовых отложений, которые вмещают культурный слой, во всех четырех пунктах практически идентична ( Воскресенская , 2007; Воскресенская, Гаврилов , 2011).

Коренные породы в долине Десны представлены среднеюрскими и верхнемеловыми отложениями. Современное русло р. Десны прорезает юрские черные глины келловейского яруса, которые в районе с. Хотылёво уходят под урез воды (Геологическая карта дочетвертичных отложений..., 1998). Слагающие коренной берег породы верхнего мела представлены сеноманскими кварцево-глауконитовыми песками со стяжениями фосфоритов, выходящими на поверхность в 1–2 м выше современного уреза р. Десны, которые перекрыты туронскими мергелистомеловыми породами с включениями конкреций серовато-черного кремня. Непосредственно на мергелисто-меловых породах туронского яруса залегают отложения лессово-почвенно-криогенной серии, накапливавшиеся в течение последнего ледниково-межледникового цикла. Толща субаэральных отложений, вскрытых на пункте В, имеет мощность 6,4 м (цв. илл. XI). Современная серая лесная почва с горизонтами Апах – А–B – Bt развита в верхней части разреза (сл. 1–3) на лессовидных супесях алтыновского ( Velichko et al. , 2010) лессового горизонта (сл. 4).

Голоценовое почвообразование проработало лессовидные супеси до гл. 1,5 м. В раскопах, расположенных ближе к долине, орзандовыми прослоями горизонта иллювиирования Bt были подчеркнуты воронки в верхней части заполнений мощных псевдоморфоз по повторно-жильным льдам. Основание ледяных клиньев достигало глубины до 5 м. В толще лессовидных отложений мощностью до 4,7 м (сл. 4, 6, 8) фиксируются этапы замедления или перерывов в осадконакоплении (сл. 5, 7). Уровень слабого почвообразования прослеживается на гл. 2,3–2,5 м. Его профиль состоит из маломощного гумусового горизонта и горизонта аккумуляции карбонатов с характерной языковатой нижней границей. Данный уровень сопоставим с трубчевским уровнем почвообразования, разделяющего алтыновский лессовый горизонт от нижележащего деснинского горизонта лессов. В толще лессовидных супесей сл. 6 также прослеживаются этапы активизации процессов делювиально-склонового переотложения материала, выраженные в чередовании тонких линз, в большей или меньшей степени обогащенных песчаным материалом. По углам наклона данных линз можно реконструировать, что на всех этапах лессонакопления наиболее активный снос происходил в восточном направлении (угол падения составляет 5–7º), в сторону окаймляющего раскоп овражного понижения. Можно предположить, что и на этапе функционирования памятника, и после захоронения овражное понижение к востоку от раскопа уже было сформировано. Ориентированные к северу, к долине Десны, прослои залегают практически субгоризонтально, с углом падения не больше 2º.

Горизонт серовато-сизого суглинка с каймой ржавого ожелезнения по нижнему контакту (сл. 7), представленный на гл. 3,6 м, отражает, по-видимому, положение древнего деятельного слоя. От верхней границы данного горизонта прослеживается частая сетка наклонных мерзлотных трещин, которые проникают в нижележащие отложения вплоть до уровня культурного слоя и разбивают его на всей площади раскопа на полигоны, которые имеют размеры от 30 до 50 см в поперечнике.

Граница между стерильными лессовидными отложениями сл. 8 и культурным слоем подчеркивается прерывистыми песчаными линзами кварцевого средне- и мелкозернистого песка – еще одно свидетельство активизации процессов склонового сноса, после того как поселение прекратило функционировать. Сам культурный слой не несет следов нарушений и деформаций, соотносимых по времени с периодом обитания стоянки.

На уровне 4,6 м от поверхности в оглеенном суглинке начинают встречаться отдельные выветрелые обломки костей. Основная зона концентрации находок прослеживается на 5–10 см ниже и приурочена к уровню темно-коричневого, обогащенного органикой легкого суглинка мощностью 2–4 см. Гумусированная прослойка разбита на фрагменты со смещением по вертикали трещинами, проникающими из сл. 7. Отдельные трещины на уровне культурного слоя оканчиваются воронковидными утолщениями, в «раструбы» которых затянут гумусированный суглинок из маркирующего находки прослоя. Над гумусированной прослойкой местами прослеживаются микрослойки темно-коричневого цвета, «ныряющие» в направлении крупных костей. Находки вмещает серовато-палевый влажный суглинок с рассеянными по слою пятнами оглеения и ожелезнения и отдельными пятнами ярко-голубого вивианита. Отдельные находки фиксируются и ниже основной зоны концентрации – в подстилающем культурный слой сильно оглеенном суглинке, здесь имеет место результат заноса материала из культурного слоя в трещины. Подстилают культурный слой серые с желтоватым оттенком тяжелые суглинки (сл. 10–12). В них на гл. 4,5 м прослеживался еще один слабовыраженный уровень почвообразования, по строению во многом аналогичный содержащему находки, но не содержащий артефакты (сл. 11). Гумусированные суглинки сл. 13, вмещающие многочисленные обломки кремня и меловую крошку, залегают в основании разреза непосредственно на неровной поверхности коренных меловых пород. Они представляют собой смещенные и деформированные криотурбационны-ми процессами педоседименты брянской и мезинской ископаемых почв.

Общая стратиграфическая ситуация свидетельствует в пользу вывода о том, что культурный слой пункта В имеет непосредственно постбрянский возраст. Поздневалдайские отложения лессово-почвенно-криогенной серии, подобные тем, которые вмещают культурный слой стоянки Хотылёво 2, формировались в перигляциальной зоне валдайского оледенения в специфических криоаридных условиях ( Величко и др. , 1977; Морозова, Нечаев , 2002; Velichko et al. , 2006). Период обитания человека соотносится с интервалом, переходным от относительно теплого средневалдайского мегаинтерстадиала к наиболее холодным и суровым климатическим условиям максимального похолодания поздневалдайской ледниковой эпохи. Горизонты слаборазвитых почв в разрезе стоянки, в том числе и тот, с которым связан культурный слой, фиксируют различные по протяженности этапы снижения скорости лессовой аккумуляции или незначительного смягчения климатических условий в интервале позднего валдая, на завершающей фазе развития которых возобновлялись процессы лессонакопления и мерзлотного растрескивания ( Воскресенская, Морозова , 2009).

Пространственная структура культурного слоя

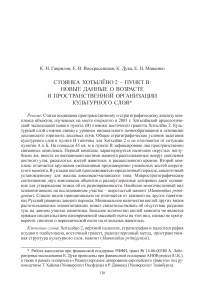

За время исследований пункта В культурный слой был изучен двумя раскопами А и Б, общей площадью 45 м2 (рис. 1). Археологический материал был представлен в них скоплениями костей мамонта, кремневых предметов, костного угля, разрозненными угольками и отдельными экземплярами расколотого кремня, пятнами охры, а также изделиями из кости и бивня. В целом поверхность культурного слоя имела слабо выраженное понижение к северу и востоку, согласно современному рельефу местности.

Исследованная площадь достаточно отчетливо делится на два комплекса взаимно связанных археологических объектов, которые, с некоторыми исключениями, совпадают с делением изученной площади на раскопы А и Б. Дальнейшее описание пространственной структуры культурного слоя ведется с севера на юг. Вначале описывается комплекс объектов, зафиксированный на площади раскопа Б (кв. А–Д/1’–4’). Затем дается описание комплекса объектов, связанного в основном с раскопом А (кв. А–Д/1–5) и частично – с юго-западным (кв. А/1’–3’; Б/1’–2’) и юго-восточным (кв. Д/1’) секторами раскопа Б.

Рис. 1. Хотылёво 2, пункт В. Совмещенный план раскопов А и Б с указанием планиграфии радиоуглеродных датировок

Черной заливкой показаны контуры предметов из расщепленного кремня, косой штриховкой и точками – скопление костного угля, расщепленного кремня и фрагментированных костей Радиоуглеродные датировки : а ) OxA-27225, 22720 ± 150, кость, мамонт; б ) OxA-27223, 23050 ± 150, кость, волк; в ) OxA-27224, 23160 ± 160, кость, птица; г ) OxA-X-2500-11, 23020 ± 210, кость, северный олень; д ) OxA-27000, 23470 ± 170, кость, мамонт

Пространственная организация культурного слоя на большей части раскопа Б определяется археологическими объектами, которые могут быть разделены на следующие категории: а ) ямы, получившие порядковые номера 4, 5 и 6 в северо-западном, центральном и северо-восточном секторах раскопа соответственно; б ) скопление костного угля на квадратах Б–В/1’, зафиксированное к югу от ямы № 5; в ) скопление костного угля, расщепленного кремня, фрагментированных костей животных и охры к западу от ямы № 6 (кв. Б–В/4’); г ) скопление костного угля, расщепленного кремня и охры к востоку и юго-востоку от ямы № 6 (кв. Д/4’); д ) скопления охры и расщепленного кремня на кв. Г–Д/3’; е ) вертикально и наклонно стоящие кости мамонта, преднамеренно вкопанные обитателями стоянки. Ямы на площади раскопа Б имели в плане округлые и подовальные очертания, наклонные стенки и плоское дно. Глубина их составила от 7 см (яма № 6) до 10 см (ямы № 4 и 5). Подавляющее большинство костных остатков в заполнении всех ям принадлежит шерстистому мамонту ( Mammuthus primigenius (Blumenbash 1799). Общим элементом заполнения также являлась охра, в ряде случаев образовывавшая целые скопления на дне ям № 4 и 5, а в яме № 6 – в ее средней части. Особенностью заполнения ямы № 6 было обилие расщепленного кремня и костного угля, что может быть объяснено непосредственной близостью ямы № 6 к скоплениям аналогичного археологического материала. Ямы располагались по площади раскопа таким образом, что в плане они как бы очерчивали дугу вокруг скопления археологического материала, зафиксированного на кв. Б–В/4’ (археологический объект в ). В восточной части этого скопления, в непосредственной близости от ямы № 6, были обнаружены произведения искусства: двойная женская статуэтка и схематическая антропоморфная фигурка, вырезанные из мела ( Гаврилов , 2011).

Ранее считалось, что вкопанные кости мамонта могут рассматриваться в качестве конструктивного элемента, служившего для крепления основания жердей, из которых состоял каркас жилища ( Шовкопляс , 1965; Пидопличко , 1969; Заверняев , 1974; Трусов , 2011; Сергин , 1998; Гаврилов , 1998). Однако изучение подобных объектов на площади раскопа Б позволило получить информацию, которая может изменить наши представления об их предназначении. В юго-восточном секторе кв. Д/2’ была обнаружена группа вкопанных костей мамонта, предварительно фрагментированных в медиальной части. Непосредственно под ними был обнаружен пренуклеус, обильно посыпанный охрой. В полуметре к северу от первой группы, в южной части квадрата Д/3’, была зафиксирована вторая группа вкопанных длинных костей мамонта, также преднамеренно фрагментированных. Концы костей, возвышавшиеся над древней дневной поверхностью, были неравномерно окрашены охрой. Непосредственно под костями залегал кварцитовый отбойник. Западнее этих групп костей, в восточном секторе квадрата Г/3’, была обнаружена подвеска из клыка медведя, а в непосредственной близости от подвески – ямка с раковиной моллюска юрского периода, в которую, как в чашу, были уложены кремневые пластины ( Гаврилов и др. , 2013).

Изучение культурного слоя на площади раскопа А выявило иную картину пространственной структуры поселения на этом участке (рис. 1). Углубленные объекты, а также отдельные вкопанные кости мамонта, предварительно прошедшие обработку разной степени, были зафиксированы и здесь (ямы № 1, 2 и 3).

Однако скопления костного угля и расщепленного кремня, а также группы преднамеренно вкопанных костей мамонтов на данном участке отсутствовали. Особенно интересными оказались группы из уложенных в определенном порядке черепов мамонта в сочетании с лопатками, костями таза и длинными костями конечностей. Две из трех ям и вкопанные отдельные кости были связаны именно с подобного рода скоплениями.

Центральное место на площади раскопа А (кв. В/3) занимал целый бивень мамонта. Альвеолярный конец бивня был перекрыт тазовой костью мамонта, к которой примыкала лопатка мамонта. К северо-западу от бивня, на кв. А–Б/1, были расчищены два черепа мамонта, уложенные на их переднюю поверхность. К первому черепу примыкала половина таза, ко второму – лопатка мамонта, окрашенная охрой.

К северо-востоку и востоку от бивня, на кв. Г–Д/1–4, была зафиксирована еще одна группа преднамеренно уложенных крупных костей скелета шерстистого мамонта. Данное скопление включало в себя не менее шести черепов мамонта, три лопатки, две длинные кости конечностей и некоторые другие кости. Часть скопления остается невскрытой к востоку от раскопа А. На границе кв. Г/1–2 располагался череп половозрелого мамонта, вкопанный альвеолами бивней в грунт. Непосредственно у левой альвеолы бивня, на границе кв. Г–Д/2, была вкопана плечевая кость половозрелой особи мамонта, нижний конец которой предварительно был расколот и заострен. Рядом с плечевой лежала тазовая кость крупной половозрелой особи мамонта. Под тазовой костью был зафиксирован фрагмент плоской кости мамонта, стоявший вертикально. С восточной стороны к тазовой примыкал фрагмент лицевого отдела от еще одного черепа мамонта, уложенный на его переднюю поверхность. Поверх второго черепа и к юго-востоку от него залегала большая берцовая кость половозрелого мамонта. С восточной стороны, с некоторым смещением к юго-востоку, ко второму черепу примыкал еще один, уложенный, вероятно, на его переднюю поверхность. Второй и третий черепа были сориентированы в противоположные стороны. Непосредственно с южной стороны к альвеолам бивней третьего черепа своей суставной частью примыкала правая лопатка мамонта, лежащая лопаточным гребнем вниз (кв. Д/2–3). С северной стороны этот же череп частично перекрывался еще одной лопаткой мамонта. Большая ее часть залегала за пределами раскопа. В свою очередь, она перекрывала еще одну лопатку мамонта, лежавшую лопаточным гребнем вниз. Эти две лопатки были уложены в яму, получившую порядковый номер 1. Яма имела подокруглую в плане форму (диаметр – около 1 м, глубина – около 20 см), наклонные стенки и уплощенное днище.

Южный край этого скопления костей располагался на площади кв. Г–Д/3 и Г/4. В его состав входили три плохо сохранившихся черепа половозрелых мамонтов, а также редкие фрагменты других костей посткраниального скелета. Черепа мамонтов на кв. Г–Д/3 залегали на окрашенной охрой поверхности. Поверхность всех лопаток мамонта, зафиксированных на кв. Д/1–3, также была окрашена охрой.

К югу от центрального бивня на кв. В/5 еще в 2005 г. была зафиксирована яма № 2 округлой в плане формы, диаметр которой достигал 80 см. Глубина ямы – около 16 см, стенки – наклонные. Яма перекрывалась довольно интересным скоплением фаунистических остатков, включающим различные кости шерстистого мамонта. Его центральным элементом была анатомическая группа костей стопы мамонта, по сторонам от которой располагались два ребра, также мамонта. Между костями стопы и одним из ребер залегали еще два позвонка мамонта. В юго-западном секторе кв. В/5, рядом с указанным скоплением, была обнаружена еще одна анатомическая группа, состоявшая из хвостовых позвонков мамонта. Рядом с этой группой костей была обнаружена лопаточка с фигурной головкой, изготовленная из ребра мамонта (Воскресенская, Гаврилов, 2006). Под костями стопы мамонта располагалась другая группа, состоявшая из трех длинных костей конечностей мамонта, уложенных в форме трехлучевой звезды. Непосредственно в яму № 2 были уложены длинные кости и позвонки мамонта.

Еще одно скопление костей было расчищено на кв. А–Б/2–3. Здесь с севера на юг последовательно располагались: лопатка бизона, лопатка половозрелого мамонта с искусственным отверстием в ее заднем крае, тазовая кость мамонта. Между тазовой костью и бивнем располагались две нижние челюсти половозрелых мамонтов, а также лопатка и частично перекрывавший ее череп мамонта. Суставная часть лопатки была перекрыта раздавленным черепом мамонта, уложенным на его переднюю поверхность. К западу от тазовой кости, на границе раскопа были расчищены две лопатки мамонта, под одну из которых уходила целая бедренная кость и бивень мамонта. Под перечисленным скоплением костей находилось крупное углубление вытянутой формы, достигавшее в ширину 2 м и обозначенное как яма № 3. Упомянутая выше целая бедренная кость мамонта входила в состав заполнения этой ямы и залегала с наклоном в северо-западном направлении.

Радиоуглеродный возраст культурного слоя

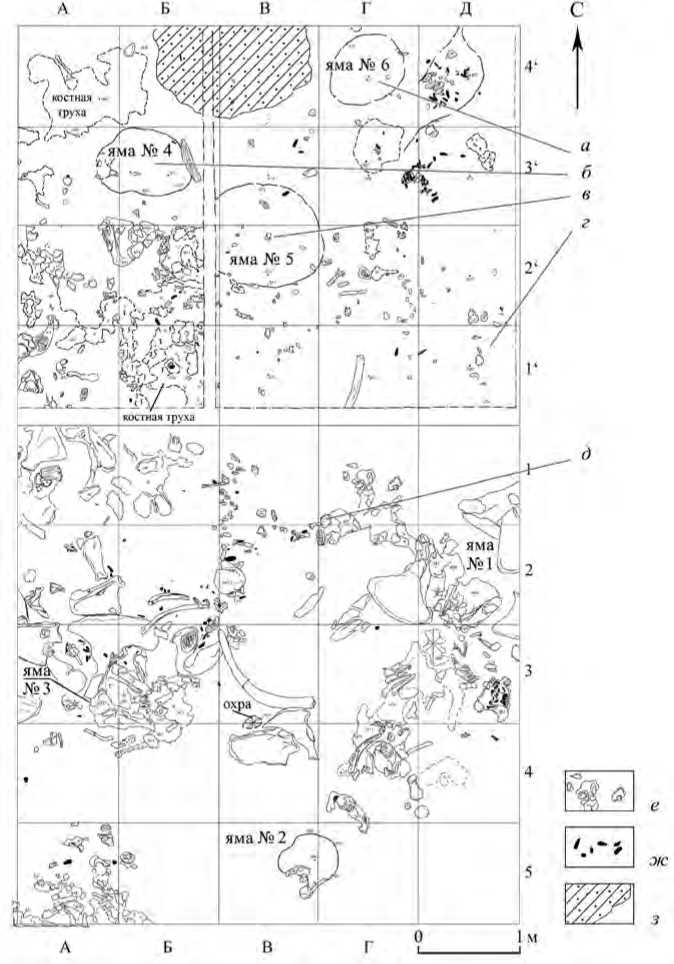

В 2013 г. в лаборатории радиоуглеродного датирования Оксфордского университета с помощью ускорителя частиц для стоянки Хотылёво 2 была получена серия датировок. Для анализа были отобраны кости животных различных видов из пунктов В, А и Б (см. табл. 1 и 2, рис. 2). Костные образцы были обработаны в поле жидким раствором ПВА. В дополнение к обычной методике сверхтонкой фильтрации, используемой в оксфордской лаборатории, кости подверглись очистке с погружением в ацетон и метанол.

В результате было получено семь определений радиоуглеродного возраста, пять из которых относятся к пункту В и по одной дате – к пунктам А и Б. Для калибровки была использована кривая IntCal13 (табл. 2).

Хотя довольно сложно судить о реальном временном соотношении между комплексами объектов, зафиксированных на площади раскопов А и Б, мы, учитывая данные о микростратиграфии культурного слоя (см. ниже), можем предполагать, что комплекс раскопа А немного древнее комплекса раскопа Б.

На основании имеющихся калиброванных дат мы можем рассматривать полученные для раскопа Б данные как относящиеся к одной хронологической фазе. Они позволяют также оценить начальную и конечную датировки, рассчитать

Рис. 2. Хотылёво 2. Радиоуглеродные датировки стоянки, выполненные в Оксфордской радиоуглеродной лаборатории продолжительность этой фазы и сравнить ее с соответствующим определением для раскопа А. Полученный результат представлен на рис. 2, a–c.

Датировки для раскопа Б статистически идентичны и располагаются в интервале между 27,5 и 27,1 тыс. л. н. Эти определения помещают время функционирования данного участка поселения в самый конец короткого интерстадиала 3, а также, вероятно, в начало последующего похолодания (стадиала) в соответствии с гренландской кислородно-изотопной шкалой. Напротив, определение, полученное для раскопа А – 27,8–27,4 тыс. л. н. (см. рис. 2), полностью укладывается внутри интерстадиала 3. Сравнение данных для раскопов А и Б (рис. 2, b ) показывает, что объекты раскопа А древнее примерно на пару сотен лет. Кроме того, необходимо отметить, что значения возрастов двух комплексов частично перекрываются при доверительном интервале 2σ, равном 95,4%.

На рис. 2, с представлена оценка вероятной продолжительности обитания на участке раскопа Б, которая при доверительном интервале в 68,2 % укладывается в отрезок до 300 лет. Однако, учитывая природу радиоуглеродных датировок и относительно небольшое количество новых определений, вероятнее всего, что эта продолжительность является завышенной и в реальности была значительно короче – в пределах жизни одного поколения или даже менее того.

В заключение стоит отметить, что все три пункта (А, Б и В) стоянки Хотылё-во 2, для которых были получены новые датировки с использованием современной методики, имеют практически идентичный радиоуглеродный возраст.

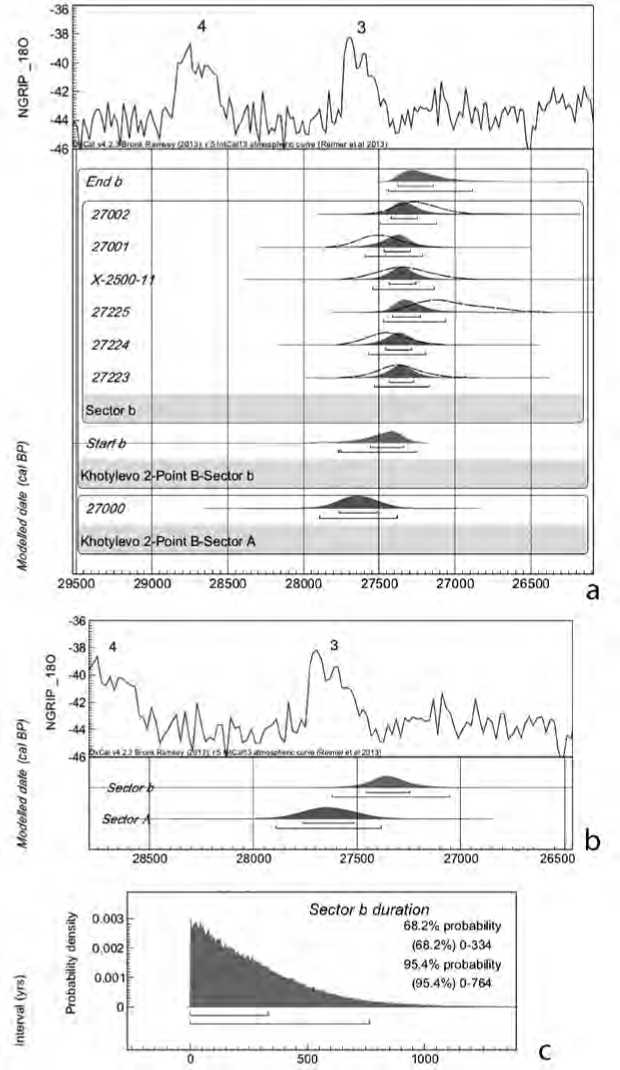

Стратиграфическое соотношение археологических комплексов пункта В

Различия, которые прослеживаются между комплексами археологических объектов, зафиксированными на площади раскопов А и Б, касаются не только их пространственной организации и внутренней структуры. Они также проявляются и в дифференциации стратиграфического положения этих комплексов в культурном слое стоянки ( Гаврилов, Воскресенская , 2012). Наиболее выразительно картина их микростратиграфического соотношения проявилась в профиле южной стенки раскопа Б и в профиле северной стенки раскопа А (рис. 3, II ), где было зафиксировано три уровня содержавших находки отложений:

-

1) суглинок коричневато-бурый, слабо гумусированный, разорванный трещинами, в пятнах суглинка – мелкие выветрелые фрагменты костей, уровень захоронения сформировавшегося культурного слоя;

-

2) горизонт а – прослойка серо-коричневого гумусированного суглинка толщиной до 3 см, вмещающая линзы костного угля, единичные кремни и обломки костей; подстилается практически стерильным оглеенным суглинком – выбросом, вероятно, из ямы № 5;

-

3) горизонт б – узкая, залегающая с небольшим уклоном к востоку полоса серо-коричневого гумусированного материала, распадающаяся на отдельные линзочки толщиной 2–3 см, вмещающие фрагменты костей до 1,5 см длиной и мелкий костный материал; в ней прослеживаются отдельные пятна оглеения, возможно по трещинам.

Рис. 3. Хотылёво 2, пункт В. Стратиграфия культурного слоя

I – западный экран стратиграфической бровки раскопа Б, кв. В/1’–4’; II – северная стенка раскопа А, кв. В–Д/1’; a и b – горизонты культурного слоя

В примыкающем к этой стенке профиле западного экрана стратиграфической бровки раскопа Б, на кв. Б–В/ 1’–2’, также были прослежены горизонты а и б (рис. 3, I ). Горизонт а был насыщен костным углем. Под скоплением костного угля была зафиксирована тонкая прослойка гумусированного суглинка, с которым связаны единичные фрагменты неопределимых костей и расщепленного кремня. Эта прослойка отделялась от скопления угля неокрашенным суглинком толщиной около 1 см и соответствовала горизонту б стратиграфических профилей. На площади раскопа Б данный горизонт прослежен на участке квадратов В–Г/1’ и В/2’. К северу он прорезался ямой № 5, заполнение которой, в свою очередь, замыкалось на уровень горизонта а . Соответственно, скопления костей животных и углубленные объекты раскопа А были зафиксированы на уровне горизонта б .

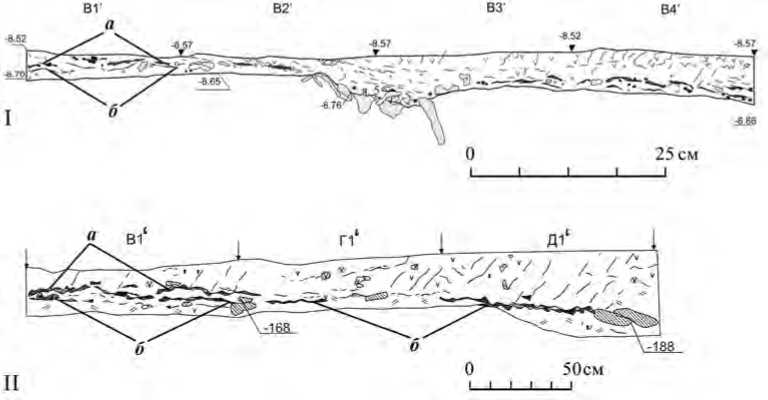

Кремневый инвентарь

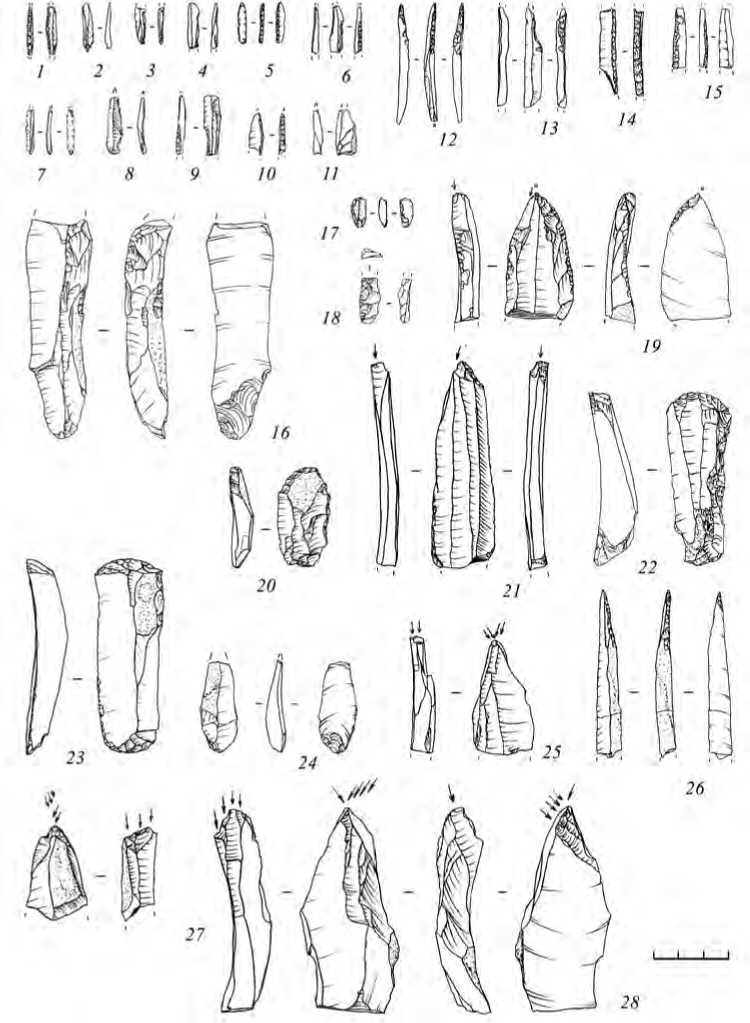

В задачи данной статьи не входит детальная характеристика каменной индустрии вскрытого участка пункта В. Тем не менее необходимо отметить, что она едина для обоих комплексов по технологическим и морфологическим характеристикам. Общее количество кремневых предметов из коллекции раскопок 2003–2011 гг. насчитывает 2 229 экз. Среди предметов первичного раскалывания имеются заготовки нуклеусов, сколы их переоформления, отдельности сырья и первичные сколы оббивки. Таким образом, на данном участке производился весь цикл первичной обработки и утилизации кремня. Кремневые орудия насчитывают 235 экз., что составляет около 10 % от состава имеющейся сейчас коллекции. Наиболее представительные серии орудий представлены резцами (рис. 4, 21, 25 ), в том числе – нуклевидными (рис. 4, 27, 28 ),

Рис. 4. Хотылёво 2, пункт В. Кремнёвые изделия

1–9, 14, 15 – микроорудия; 1 0, 12, 13, 26 – острия на пластинах; 16, 18, 19 – ножи; 20, 22, 23 – скребки; 21, 25, 27, 28 – резцы; 11, 17, 24 – прочие

скребками (рис. 4, 20, 22, 23 ), разнообразными остриями на пластинах (рис. 4, 10, 12, 13, 26 ) и микроорудиями – пластинами и микропластинами с притупленным краем (рис. 4, 1–9, 14, 15 ). Единичны ножи костенковского типа, один из которых относится к классическому варианту этой категории, что необычно для Хотылёво 2 (рис. 4, 19 ). Соответствует ему и обнаруженный при раскопках типичный краевой скол с костенковского ножа (рис. 4, 18 ). Имеется один предмет, который может рассматриваться как фрагмент листовидного острия костенковского типа (рис. 4, 16 ). В целом, состав орудий является характерным для этого памятника. Присутствие листовидного острия и типичного костенковского ножа в этом комплексе демонстрирует определенную степень вариабельности материальной культуры стоянки.

Предварительная характеристика состава фауны крупных млекопитающих

При описании костей скелета мамонтов использована терминология – половозрелые особи (adults individuals), молодые (subadults individuals) и детеныши (calves) ( Maschenko , 2002; Maschenko et al. , 2006). Подавляющее большинство костей мамонта принадлежат половозрелым особям. С исследованной части памятника определены остатки только трех детенышей (одна особь индивидуального возраста 1–2 года и две – 2–4 лет) шерстистого мамонта и два фрагмента костей, предположительно отнесенные к одному эмбриону этого вида. Индивидуальный возраст особей определялся по методике E. Мащенко ( Maschenko , 2002).

Исследование комплекса объектов Хотылёво 2 (пункт В) в 2005–2011 гг. сопровождалось очень большим количеством остатков крупных млекопитающих: более 2 188 экз. Обзор данных по фауне млекопитающих из раскопок объектов, прилегающих к пункту В, выявил следующие виды: Lepus sp ., Panthera spelaea , Canis lupus , Gulo gulo , Mammuthus primigenius , Rangifer tarandus , Bison priscus ( Gavrilov et al. , 2013).

Шерстистый мамонт – наиболее многочисленный вид на всех участках памятника Хотылёво 2. Для участка памятника, раскапывавшегося Ф. М. Заверня-евым, определено не менее 1 364 костей от большинства отделов скелета ( Чу-бур , 2003) и не менее 287 экз. (2005–2006 гг.), 237 экз. (2010 г.) и около 300 экз. (2011 г.). Общее количество остатков млекопитающих на участке памятника В составляет не менее 824 экз.

Определение количества особей шерстистого мамонта, сделанное А. А. Чубу-ром по чертежам и изображениям зубов мамонта для этой части памятника, близко к числу особей, установленному Ф. М. Заверняевым – около 50 ( Чубур , 1995).

Сводный список видов млекопитающих участка памятника Хотылёво 2, пункт В и непосредственно прилегающих участков включает 10 видов: Rodentia gen ind., Lepus sp., Panthera spelaea, Alopex lagopus, Canis lupus, Gulo gulo, Ur-sus arctos, Mammuthus primigenius, Rangifer tarandus, Bison priscus. Equus ferus, Coelodonta antiquitatis. Кроме того, в 2011 г. были обнаружены фрагменты диафизов больших берцовых одной особи птицы (Aves gen ind.) размерного класса лебедь / тетерев. За исключением шерстистого мамонта, другие млекопитающие представлены остатками одной-трех особей каждого вида. Иногда остатки конкретного вида, например C. antiquitatis и G. gulo, представлены одной костью. Фрагменты костей таких видов, как E. ferus, C. antiquitatis представлены каждый одним фрагментом кости, точное определение которых затруднено из-за их повреждений.

Обращает на себя внимание, что количество костей мамонта с исследованного участка составляет около 99% от общего количества остатков крупных млекопитающих. Указанный выше состав видов крупных млекопитающих и процентное соотношение остатков разных видов типично для многих памятников позднего палеолита Русской равнины ( Бурова, Мащенко , 2009; Maschenko et al. , 2003; Gavrilov et al. , 2013).

Следует отметить, что кости шерстистого мамонта на исследованной площади памятника чаше всего группируются в зависимости от бытовых нужд человека. В ряде случаев удается отнести кости с разных участков к скелету одной особи, например, две бедренных, принадлежавших взрослому индивидууму (ХАЭ, кв. В2´, № 2; ХАЭ, кв. Д2´, № 3).

Кости шерстистого мамонта чаще всего несут какие-либо следы специальной обработки, свидетельствующие об их использовании как вспомогательных материалов при хозяйственной деятельности. Например, humerus, Adult, HAE 2010 № 46, с удаленной спонгиозной частью из диафиза. Кости других видов млекопитающих могут не иметь специальной обработки и в ряде случаев составляют анатомические группы, относящиеся к скелету одной особи. Эта закономерность отмечена неоднократно для C. lupus ( Гаврилов , 2008. Рис. 47). Другой пример сохранности частей скелета C. lupus – фрагменты скелетов не менее двух половозрелых особей, включающих черепа (цв. илл. XII), метаподии, фаланги, лучевые кости (всего более 40 костей), обнаруженные в 2003 г. при раскопках участка пункта Б (раскоп I, кв. А-7, А-9).

Количество особей мамонта, установленное на участке пункта В, составляет по предварительной оценке 12 особей (5 – половозрелые: 2 самца и 3 самки; 5 – молодые (3–4 – 5–6 лет), 2 детеныша 1,5–2 года). Следует отметить, что количество костей от каждой из особей шерстистого мамонта не превышает 2–3 % от скелета каждой из особей.

По остаткам эмбриона шерстистого мамонта (предположительно, вторая половина второго года пренатального развития) и сброшенным рогам северного оленя (ХАЭ-2010, кв. Д-1´, № 195), можно предположить, что гибель/сбрасыва-ние рогов особей, относящихся к этим видам, произошла в конце зимы – начале весны.

Несмотря на значительное площадное распределение костей одной из особей R. tarandus и их нахождение на разных стратиграфических уровнях (2010 г., кость № 195, кв. Д-1’, глубина – 8,94/8,98 м, кв. Б-2’, глубина – 8,89 м), по морфологии скелета они могут быть отнесены к одной особи. Эти данные указывают на сложную ситуацию формирования культурного слоя на указанном участке памятника.

Указанное распределение и сохранность остатков разных видов млекопитающих, а также абсолютное преобладание (99 % от общего числа костей)

остатков шерстистого мамонта, по нашему мнению, не является свидетельством систематической массовой охоты людей стоянки Хотылёво 2 на этот вид. Причиной, ограничивающей систематическую охоту с массовым забоем (overkill) большого количества мамонтов, является относительная низкая плотность популяций этого вида млекопитающих на Русской равнине в конце плейстоцена и особенности биологии шерстистого мамонта ( Мащенко , 2008; 2009). Тафономические данные о формировании костеносных слоев местонахождений и части памятников позднего палеолита Русской равнины также могут свидетельствовать в пользу этого ( Чубур , 1998; 2006; Мащенко , 2008; Iakovleva et al. , 2012).

По морфологии зубов последней смены (М3) и размерам костей посткраниального скелета шерстистый мамонт со стоянки Хотылёво 2 незначительно отличается от представителей вида, распространенного на Русской равнине в интервале 26–13,5 тыс. лет (табл. 2–3) ( Maschenko et al. , 2003; 2006). Незначительное превышение размера ширины коронки наблюдается для М3 шерстистого мамонта из Хотылёво 2 пункт В, но выборка здесь представлена всего одним образцом. Размерная изменчивость большой берцовой кости практически не отличается от данных для местонахождения Севск (Брянская область) и стоянки Зарайск (Московская область).

Выводы и обсуждение

Структура археологических объектов, зафиксированных на площади раскопов А и Б, а также их пространственное соотношение позволяют сделать вывод, что на изученной площади пункта В стоянки Хотылёво 2 были частично вскрыты два различных комплекса объектов. Южный комплекс, занимавший по преимуществу площадь раскопа А, отличается прежде всего присутствием крупных скоплений костей животных, а именно шерстистого мамонта, составляющего 99 % собранных остатков. Данные скопления характеризуются выраженным преднамеренным характером укладки крупных костей посткраниального скелета: черепов, длинных костей конечностей, лопаток и костей таза. Эта манера укладки находит аналогии в конструкциях так называемых жилищ аносовско-мезинского типа, широко распространенных в памятниках поздней поры верхнего палеолита Русской равнины ( Поликарпович , 1968; Пидопличко , 1969; Рогачёв , 1962; Сергин , 1981; 1987; 2003). На участке пункта А стоянки Хотылёво 2 Ф. М. Заверняевым также были обнаружены скопления преднамеренно уложенных костей мамонта ( Заверняев , 1974; 2001; Гаврилов , 2008), однако они были не столь масштабны, как те, которые мы исследовали в раскопе А пункта В. Северный комплекс, занимавший большую часть раскопа Б и распространяющийся за его пределы, находит более полную аналогию в одном из комплексов, изученных Ф. М. Заверняевым, – так называемом комплексе № 1, по нашей нумерации ( Гаврилов , 2008). Очевидно, раскопом Б была вскрыта южная половина подобного комплекса.

Структурные особенности обнаруженных комплексов позволяют предполагать их сакральный характер. Для подобного заключения существует несколько оснований. Во-первых, обильное использование охры в заполнении ям, а также в скоплениях костей мамонта. В последнем случае охрой были полностью окрашены некоторые плоские кости, ряд черепов мамонта также залегали вместе с обширными скоплениями минеральной краски. Во-вторых, характер укладки и подбора костей мамонта в крупных скоплениях, которые характеризуются устойчивым сочетанием черепов, лопаток и тазовых костей, уложенных преднамеренно в определенном порядке. В-третьих, некоторые детали объектов также позволяют сделать вывод об их ритуальном характере: двойная женская статуэтка, предварительно разбитая на части и уложенная на поверхность скопления костного угля в «первоначальном» виде; преднамеренно погребенные предметы (ископаемая раковина морского моллюска, отбойник, нуклеус), которые затем были перекрыты костями мамонта; подвеска из клыка мамонта, воткнутая вертикально в древнюю поверхность, окрашенную охрой. Пространственная связь всех частей выявленных комплексов свидетельствует о едином смысловом контексте, в который были включены как индивидуальные предметы, так и каждый археологический объект.

Стратиграфическое соотношение изученных комплексов позволяет сделать вывод о том, что северный комплекс формировался уже после завершения существования южного комплекса. Временной разрыв между ними, судя по особенностям стратиграфии культурного слоя, был невелик.

С фаунистической точки зрения список видов млекопитающих из Хотылё-во 2, пункт В, мало отличается от списков видов других стоянок Русской равнины аналогичного хронологического периода. Количественно абсолютно преобладают кости только одного вида – шерстистого мамонта (98–99 %) и только 1–1,5 % составляют кости хищных млекопитающих. Такие виды, как волк и песец, представляют максимальное количество остатков (для Хотылёво 2, пункта В – 3 и 5 особей соответственно). Хищниками представлено максимальное число видов не только в Хотылёво 2, но и на других одновозрастных памятниках Русской равнины. Парнопалые и непарнопалые млекопитающие представлены на рассматриваемом участке памятника единичными находками, и каждый из видов представлен 1–2 находками. Нахождение на рассматриваемом участке памятника остатков E. ferus остается пока точно не установленным.

Список литературы Стоянка Хотылёво 2 - пункт в: новые данные о возрасте и пространственной организации культурного слоя

- Бурова Н.Д., Мащенко Е.Н., 2009. Зооархеологические исследования. Исследования палеолита в Зарайске (1999-2005)/Под ред. Х.А. Амирханова. М.: Палеограф. С. 350-401.

- Величко А.А., Грибченко Ю.Н., Маркова А.К., Ударцев В.П., 1977. О возрасте и условиях обитания стоянки Хотылёво II на Десне//Палеоэкология древнего человека: К Х конгрессу JNQUA (Великобритания, 1977): Сб. статей/Ред. И.К. Иванова. М.: Наука. С. 40-50.

- Воскресенская Е.В., 2007. Вещественный состав и условия накопления отложений позднепалеолитической стоянки Хотылёво-2//Фундаментальные проблемы квартера: итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: материалы V Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода (Москва, 7-9 ноября 2007 г.)/Отв. ред. Ю.А. Лаврушки, И.М. Хорева, И.А. Чистякова. М.: ГЕОС. С. 64-67.

- Воскресенская Е.В., Гаврилов К.Н., 2006. Новый комплекс верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2//Деснинские древности -IV: Материалы Межгос. науч. конф. «История и археология Подесенья», посвященной памяти брянского археолога и краеведа Ф.М. Заверняева (28.02.1919-18.06.1994)/Ред.: В.П. Алексеев, В.В. Крашенинников. Брянск: Брянский обл. краеведческий музей, 2006. С. 135-149.

- Воскресенская Е.В., Гаврилов К.Н., 2011. Новый комплекс верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2: раскопки 2005-2010 гг.//Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда (Великий Новгород -Старая Русса)/Ред. Н.А. Макаров, Е.Н. Носов. СПб.; М.; Великий Новгород: Новгородский технопарк. Т. I. С. 40-41.

- Воскресенская Е.В., Морозова Т.Д., 2009. Микростроение культурного слоя и особенности почвообразования в районе верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2//Эволюция почвенного покрова: история идей и методы, голоценовая эволюция, прогнозы: труды V Междунар. конф. (26-31 октября 2009 г., г. Пущино, Московская область)/Отв. ред.: И.В. Иванов, Л.С. Песочина. М.; Пущино: Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН. С. 227-228.

- Гаврилов К.Н., 1998. Структура Хотылёвского верхнепалеолитического поселения//Восточный граветт/Отв. ред. Х.А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 177-190.

- Гаврилов К.Н., 2008. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2. М.: Таус. 256 с.

- Гаврилов К.Н., 2011. Новые произведения искусства малых форм из раскопок стоянки Хотылёво 2 (пункт В)//КСИА. Вып. 225. С. 231-239.

- Гаврилов К.Н., Воскресенская Е.В., 2012. Новый комплекс верхнепалеолитической стоянки Хотылёво 2: пространственная структура и стратиграфия культурного слоя//КСИА. Вып. 227. С. 70-82.

- Гаврилов К.Н., Боескоров Г.Г., Мащенко Е.Н., 2013. Подвеска из клыка медведя из раскопок Хотылёво 2//КСИА. Вып. 230. С. 275-286.

- Геологическая карта дочетвертичных отложений Брянской области, 1998. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, центральный региональный геологический центр, межрегиональный центр по геологической картографии/Сост. О.Г. Олферьев и др.; гл. ред. Н.И. Сычкин. 1: 500 000. М.

- Заверняев Ф.М., 1974. Новая верхнепалеолитическая стоянка на р. Десне//СА. № 4. С. 142-161.

- Заверняев Ф.М., 2001. Остатки жилищно-бытового и хозяйственного комплексов на Хотылёвской верхнепалеолитической стоянке//РА. № 2. С. 69-87.

- Мащенко Е.Н., 2008. Охота на мамонта в верхнем палеолите в аспекте биологии вида Mammuthus primigenius (Blumenbash, 1799)//Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале, 2008 г.: В 3 т./Отв. ред. А.П. Деревянко, Н.А. Макаров. Т. I. М.: ИА РАН. С. 148-150.

- Мащенко Е.Н., 2009. Интерпретация археозоологических данных Зарайской стоянки в связи с биологией шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius (Blumenbasch, 1799)//Исследования палеолита в Зарайске (1999-2005)/Под ред. Х.А. Амирханова. М.: Палеограф, С. 402-435.

- Морозова Т.Д., Нечаев В.П., 2002. Валдайская перигляциальная зона Восточно-Европейской равнины как область древнего холодного почвообразования//Пути эволюционной географии (итоги и перспективы)/Ред. И.И. Спасская. М.: Институт географии РАН; Наука. С. 93-107.

- Пидопличко И.Г., 1969. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. Киев: Наукова Думка, 1969. 177 с.

- Поликарпович К.М., 1968. Палеолит Верхнего Поднепровья. Минск: Наука и техника. 204 с.

- Рогачёв А.Н., 1962. Об аносовско-мезинском типе палеолитических жилищ на Русской равнине//КСИА. Вып. 92. С. 11-17.

- Сергин В.Я., 1981. Раскопки жилища на Гонцовском палеолитическом поселении//КСИА. Вып. 165. С. 43-50.

- Сергин В.Я., 1987. Структура Мезинского палеолитического поселения. М.: Наука. 104 с.

- Сергин В.Я., 1998. Жилища на памятниках Восточного Граветта Русской равнины//Восточный граветт/Отв. ред. Х.А. Амирханов. М.: Научный мир, 1998. С. 151-176.

- Сергин В.Я., 2003. Супонево: общие сведения. Остатки жилища//РА. № 2. С. 5-16.

- Трусов А.В., 2011. Палеолит бассейна Оки. М.: Репроцентр-М. 312 с.

- Чубур А.А., 1995. О мамонтах с верхнепалеолитической стоянки Хотылёво II//Деснинские древности: Материалы Межгос. науч. конф. «История и археология Подесенья», посвященной памяти брянского археолога и краеведа Ф.М. Заверняева (28.II.1919-18.VI.1994), 25-27 апреля 1995 г./Ред. В.П. Алексеев и др. Брянск: Брянский обл. краеведческий музей. С. 28-30.

- Чубур А.А., 1998. Роль мамонта в культурной адаптации верхнепалеолитического населения Русской равнины в осташковское время//Восточный граветт/Отв. ред. Х.А. Амирханов. М.: Научный мир. С. 309-329.

- Чубур А.А., 2003. Мамонт Mammuthus primigenius (Blumenbach) с палеолитической стоянки Хотылёво 2//Труды Государственного дарвиновского музея. Вып. VI. C. 226-237.

- Чубур А.А., 2006. Охота в палеолите: историография и современное состояние источников (по материалам бассейна Десны)//Русский сборник. Вып. 2-3. Брянск. С. 105-113. (Труды кафедры отечественной истории БГУ)

- Шовкопляс И.Г., 1965. Мезинская стоянка. Киев: Наукова думка. 327 с.

- Gavrilov K.N., Voskresenskaya E.V., Maschenko E.N., 2013. A survey of the Khotylevo 2 -Point V site: 2005-2011 investigations//International Conference World of Gravettian Hunters. (Krakow, Poland, 25th -28th June 2013): Abstracts & Guide Book/Ed. P. Wojtal. Krakow: Institute of System-atics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences. P. 19-22.

- Iakovleva L., Djindjian F., Maschenko E. N., Konik S., Moigne A.-M., 2012. The late Upper Palaeolithic site of Gontsy (Ukraine): A reference for the reconstruction of the hunter-gatherer system based on a mammoth economy//Quaternary International. Vol. 255. P. 86-93.

- Maschenko E.N., 2002. Individual development, biology and evolution of the woolly mammoth Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799)//Cranium. 19/1. 120 p.

- Maschenko E., Lev S., Burova N., 2003. Zaraysk late palaeolithic site: Mammoth assemblages, age profile and morphology//Occasional Paper in Earth Sciences N 5: 3rd International Mammoth Conference, Program and Abstracts. P. 71-73.

- Mashchenko E.N., Gablina S., Tesakov A.S., Simakova A.N., 2006. The Sevsk woolly mammoth (Mammuthus primigenius) site in Russia: Taphonomic, biological and behavioral interpretations//Quaternary International. Vol. 142/143. P. 147-165.

- Velichko A.A., Morozova T.D., Nechaev V.P., Rutter N.W., Dlusskii K.G., Little E.C., Catto N.R., Semenov V.V., Evans M.E., 2006. Loess/paleosol/cryogenic formation and structure near the northern limit of loess deposition, East European Plain, Russia//Quaternary International. Vol. 152/153. P. 14-30.

- Velichko A.A., Pisareva V.V., Morozova T.D., Borisova O.K., Faustova M.A., Gribchenko Y.N., Timireva S.N., Semenov V.V., Nechaev V.P., 2010. Correlation of glacial and periglacial Pleistocene events in Eastern Europe//Quaternary Stratigraphy and Paleontology of the Southern Russia: Connections between Europe, Africa and Asia: Abstracts of International INQUA-SEQS Conference; Rostov-on-Don. P. 188-190.