Стоянка колпаков ручей: ранний верхний палеолит в среднем течении реки Ангары (Сибирь, Красноярский край)

Автор: Рыбин Е.П., Мещерин М.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный и бронзовый века

Статья в выпуске: 241, 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе спасательных работ в зоне затопления Богучанской ГЭС в среднем течении р. Ангары в отложениях стоянки Колпаков Ручей был обнаружен палеолитический культурный слой. Комплекс характеризуется сочетанием отщепового ортогонального и радиального расщепления; параллельной однонаправленной и бипродольной редукции плоскостных и подобъемных нуклеусов, направленных на производство крупных пластин; параллельного плоскостного и подпризматического раскалывания, связанного с получением пластинок. В орудийном наборе представлены скребла, ретушированные пластины и отщепы, концевые скребки. Сочетание данных признаков характерно для наиболее ранних этапов верхнего палеолита Сибири и Центральной Азии. Поверхность изделий несет следы эолового воздействия. На основании комплекса стратиграфических, археологических и естественнонаучных данных этот слой может быть отнесен к первой половине каргинского интерстадиала (ок. 55-35 тыс. л. н. ), что делает этот объект одним из древнейших на территории Среднего Приангарья

Сибирь, северное приангарье, ранний этап верхнего палеолита, стратиграфия, каменная технология, ветровая корразия

Короткий адрес: https://sciup.org/14328245

IDR: 14328245

Текст научной статьи Стоянка колпаков ручей: ранний верхний палеолит в среднем течении реки Ангары (Сибирь, Красноярский край)

Новостроечными археологическими изысканиями в зоне затопления Богучанской ГЭС, проводимыми экспедицией ИАЭТ СО РАН в 2007–2012 гг., была охвачена значительная площадь южной части Среднесибирского плоскогорья, связанная с долиной Ангары в среднем течении. Открытая еще в 1937 г. акад. А. П. Окладниковым Усть-Кова, которая относится к финалу последнего (кар-гинского) межледниковья, на протяжении многих лет исследований оставалась единственной палеолитической стоянкой в регионе ( Береговая , 1960; Васильевский и др. , 1988). И вплоть до начала работ Богучанской археологической экспедиции в 2007 г. на всей территории Северного Приангарья не было известно ни одного стратифицированного объекта, за исключением упоминаний об отдельных артефактах «палеолитического облика» ( Медведев и др. , 2009). Широкие площадные изыскания в зоне затопления позволили обнаружить и обследовать многочисленные памятники, относящиеся к разным этапам истории. Среди десятка палеолитических новооткрытых и опубликованных памятников значительный интерес представляет местонахождение Колпаков Ручей, расположенное в Кежемском районе Красноярского края (рис. 1, 1 ). Ландшафтная ситуация представлена типичными для Приангарья участками чередования светлохвойной и северной тайги, покрывающей территории пологоволнистых плато со средними высотами 300–400 м. Относительные превышения водоразделов над долинами рек здесь в среднем не превосходят 100–120 м. Географические координаты – 58º 47’39,2’’ с. ш., 100º 57’20,6’’ в. д.

Комплекс в устье р. Колпакова представляет собой концентрацию разновременных объектов (от палеолита до позднего средневековья), занимающих территорию, расположенную по обоим берегам ручья при впадении в Ангару. Он вытянут полосой шириной 80 м вдоль левого борта ангарской долины на протяжении 800 м. Культурные горизонты фиксируются в отложениях трех террасовидных морфоскульптур, имеющих относительные превышения 5–6, 9–10, 14–16 м. Две нижние – это относительно горизонтальные площадки с выраженными фронтальными и латеральными уступами. Третий уровень представлен в виде увала, обращенного эрозионным уступом в долину Ангары. К тальвегу долины Колпакова увал имеет плавный спуск со слабовыраженными перегибами. Описываемые террасовые уровни сложены преимущественно песчаными осадками различных генетических типов, подстилаемыми в основании валунными, галечными и щебнистыми отложениями. Абсолютная высота над уровнем

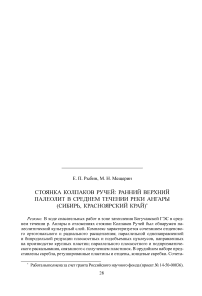

Рис. 1. Стоянка Колпаков Ручей

1 – географическое положение стоянки; 2 – общий вид стоянки с юга; 3 – стратиграфический разрез; 4 – вид на поверхность культурного слоя ПС-1

моря в максимальных точках составляет 176 и 181 м. В настоящее время данные отметки затоплены Богучанским водохранилищем.

Находки палеолита обнаружены на северной оконечности комплекса в раскопе № 3 (рис. 1, 2 ). Он размещен на субгоризонтальной площадке, в разрезе которой были обнаружены несколько культурных горизонтов. Горизонты с артефактами культур голоценового времени залегали на глубинах до 0,7–1,0 м от современной поверхности. Единственный горизонт палеолита (ПС-1), прослеженный на площади 200 кв. м, был зафиксирован на глубине до 2,5 м в литологическом слое VII. По простиранию ПС-1 локализуется пологим склоном с юга, эрозионным уступом с запада, крутым склоном местного водораздела с небольшими скальными выходами с севера, боковым распадком долины р. Колпакова с востока.

Вскрытием выявлена следующая стратиграфия (рис. 1, 3 ; табл. 1).

Глубже прокопать отложения в пределах раскопа на ограниченной площади не удалось из-за угрозы обрушения стенок. Основание разреза, сложенное слоистыми переувлажненными средне- и крупнозернистыми песками, оказалось чрезмерно сыпучим. Низы толщи были пройдены шурфом за пределами раскопа – у фронтального уступа террасы. Вскрытием выяснилось, что верхняя часть уступа (ЛС I–IV перекрыта покровным чехлом (голоценово-финальноплейстоценовым), залегающим согласно современному склону). Литологический слой VI у бровки выклинивается, а ЛС VII, напротив, обретает максимальную мощность. Включенный в него крупный обломочный материал залегает на горизонте разборной скалы юрского цоколя.

Геологический возраст

Совокупно описанный разрез представлен различными генетическими типами осадконакопления. Слои I–IV – это субаэральная пачка эолового и делювиально-пролювиального происхождения. Слои III–I, сложенные элювиально-эоловыми песками и супесями, – голоценовые. По кровле ЛС IV, предположительно, проходит граница плейстоцена – голоцена. Заполнение клиньев верхней генерации породой, аналогичной основанию ЛС IV, предполагает, что уровень их заложения маркирует горизонты сартанского оледенения. В основании пачки слабо выражен горизонт почвообразования (IV б), деформированный солифлюксием и вертикальными трещинными текстурами криогенеза.

Слой V представляет собой смешанные субаквально-субаэральные осадки, включающие серию горизонтальных прослоев палеопочвы. В зоне нижнего контакта наблюдается размыв. Формирование слоя можно связать с поздними термостадиалами каргинского межледниковья или ранними интерстадиалами сартана.

Аллювиальная толща ЛС VI деформирована по всей мощности сингенетическими криотрещинами. Вероятнее всего, этот слой «перегляциального» аллювия (по: Цейтлин , 1979. С. 188) маркирует в разрезе шестнадцатиметровой террасы «холодное» время. Стратон уместно сопоставить с позднекаргинской (конощельской) криостадией. Двухъярусное строение вертикальных трещинных структур ЛС IV и VI указывает на былое существование в этой части разреза

Таблица 1. Стратиграфия раскопа 3

Наличие в ЛС VII значительного количества грубообломочного материала местной скалы, а также явно транзитные валуны и мелкая галька 2–3 класса окатанности находят аналогии в описаниях С. А. Лаухина, который выделил муруктинский горизонт в отложениях 4 и 3 террасы в долинах Енисея и Ангары ( Лаухин , 1967. С. 12). Карбонатный осадок на поверхности обломков свидетельствует о выветривании в субаэральных условиях. В песчано-гравийном заполнении между обломками залегают многочисленные находки ПС-1. Местами слой разорван псевдоморфозами клиньев, внедренных сверху. Резкий контакт с нижележащим слоем свидетельствует о существенном перерыве в осадконакоплении и указывает на наличие в данной части разреза поверхности дефляции (коры выветривания?).

Определение генезиса ЛС VIII затруднительно. Теоретически красноцветная толща глинистых слоистых песков может относиться к русловым группам фаций «теплого» аллювия третьей или четвертой надпойменной ангарской террасы. С другой стороны, характер текстуры описываемого слоя – диагональные косые серии по латеральному профилю (вдоль боковой долины) и наклонные серийные швы (согласно склону) во фронтальной проекции – могут указывать на принадлежность толщи к отложениям конуса выноса в устье р. Колпакова. Мощные криогенные нарушения и солифлюкция, зафиксированные в ЛС VIII, не оказали заметного влияния на сохранность ПС-1. Интересно, что песчано-пылеватая порода, заполняющая упомянутые псевдоморфозы, выше по разрезу не встречается и выглядит гетерогенной. Данное обстоятельство объясняется длительным перерывом в осадконакоплении, связанным с существованием на контакте ЛС VIII и VII особого палеоклиматического события. Геологический возраст ЛС VIII может оказаться домуруктинским, но наложенный на него ЛС VII, вмещающий палеолитический материал, представляется значительно моложе.

Характеристика комплекса находок ПС-1

Находки в слое залегали относительно разреженным пятном (до 3 предметов на квадрат). Очевидной закономерностью их расположения следует признать связь с площадкой, хаотично усеянной крупными валунами и глыбами. Отмечено, что основания валунов покоятся на разных уровнях в интервале до 0,5 м, а слой с находками лежит субгоризонтально и не связан с основаниями камней. Обломочная порода своеобразно «бронировала» поверхность, частично предохраняя ее от плоскостной эрозии. В промежутках между камнями, особенно в незначительных естественных углублениях микрорельефа, в основном и сохранился маломощный песчано-гравийный прослой, содержащий артефакты. В местах, где этот мелкозём вынесен или минимален, археологический материал отсутствует (рис. 1, 3). Несомненных свидетельств сохранившихся структур обитания в ПС- 1 зафиксировать не удалось.

Всего в ПС-1 было обнаружено 584 предмета, из них 552 изделия из камня и 32 фрагмента костных остатков. Остеологический материал, относительно однородный по внешнему виду и степени фоссилизации, в большинстве представлен неопределимыми обломками (23 шт.). Несколько костей имели удовлетворительную сохранность и получили видовое определение: косуля Capreolus , северный олень Rangifer tarandus , сибирский горный козел Capra sibirica , лошадь Equus sp ., заяц-беляк Lepus timidus . В анатомическом ассортименте представлены кости расчлененных конечностей и обломки позвонков (определения С. К. Васильева). Фаунистический комплекс указывает на существование участков горно-таежной местности и открытых ландшафтов.

Индустрия характеризуется значительным разнообразием сырья для каменного производства (халцедон, кремень, траппы, кварцит). Поверхности всех артефактов слабо коррадированы. Они имеют следы легкого блеска, «люстража». Значительное влияние на сохранность находок оказало криогенное воздействие. Отмечается большое количество осколков и обломков (153 экз.), а также чешуек (41 экз.) без стандартных признаков искусственного скола. Их число составляет около 35 % от всего состава коллекции каменных артефактов. На поверхности некоторых артефактов прослеживаются мелкие каверны, появившиеся также в результате термического воздействия (рис. 2, 10 ).

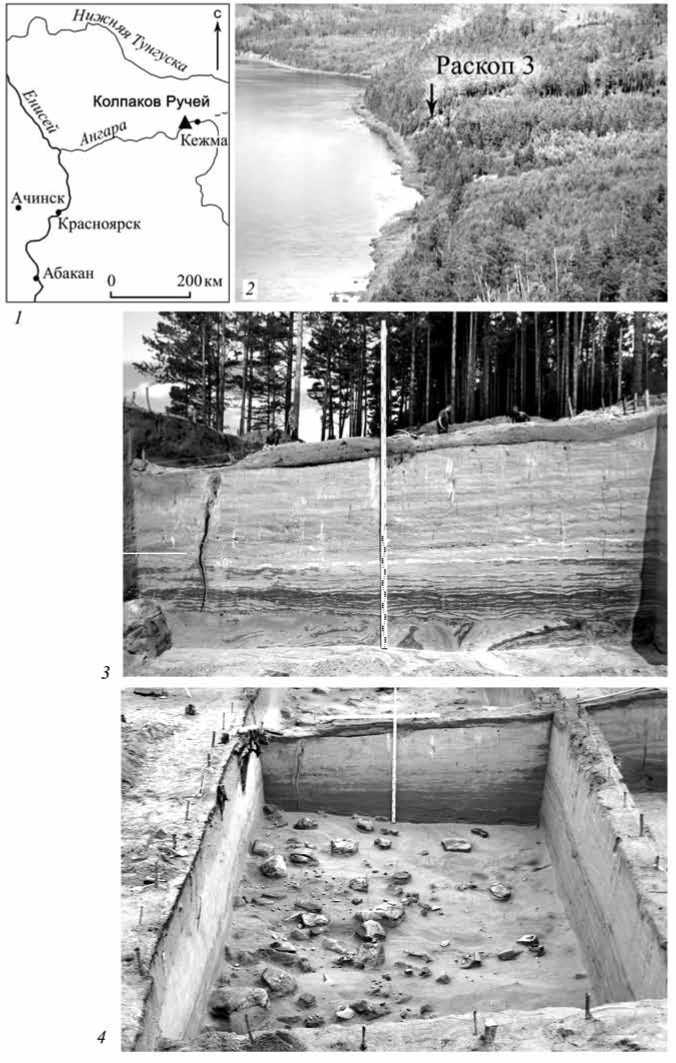

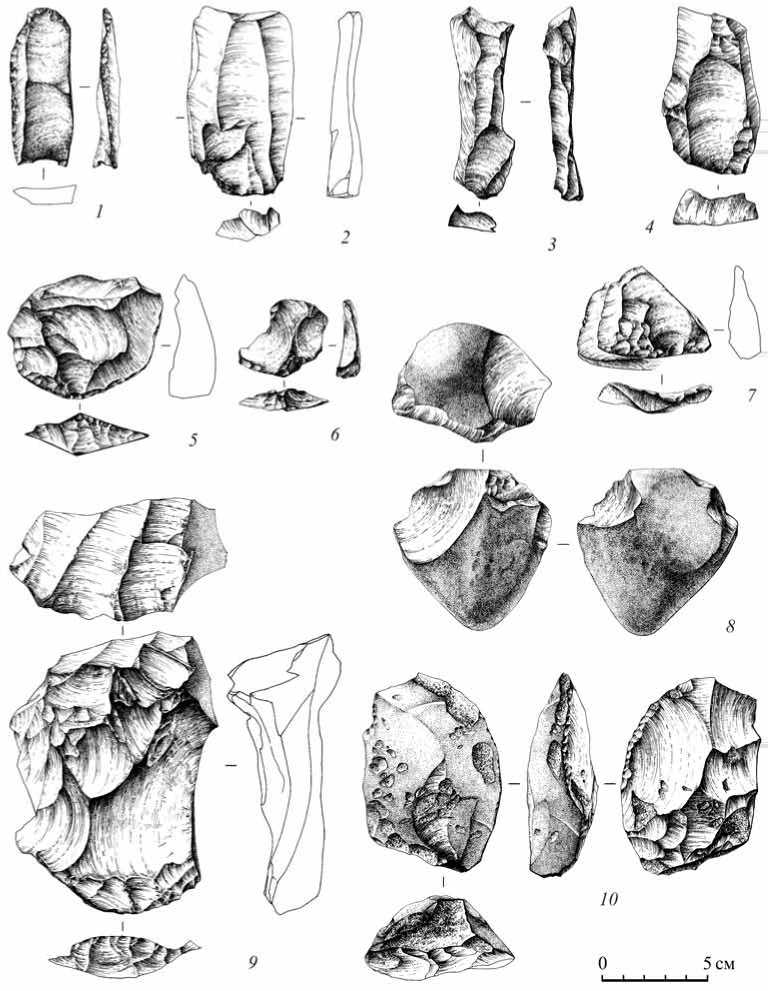

Остальная часть коллекции насчитывает 358 изделий из камня. Количество нуклевидных форм велико (28 экз., 7,84 % от состава коллекции; здесь и далее процентные показатели приводятся без учета осколков, обломков и чешуек). Среди них преобладают нуклевидные обломки со следами бессистемных и ортогональных снятий (9 экз.), а также гальки – преформы нуклеусов с подготовленными ударными площадками (4 экз.). Морфологически определимые формы нуклеусов маловыразительны, они несут следы субпараллельных и ортогональных снятий пластин и отщепов. Они представлены кубовидными ортогональными (3 экз.), одноплощадочными (6 экз.) (рис. 2, 8 ) и двуплощадочными монофронтальными (1 экз.) нуклеусами. Размеры этих изделий варьируют следующим образом: длина укладывается в пределах 56–90 мм (средний размер – 71 мм); ширина составляет от 36 до 104 мм (средние показатели – 64 мм). Наряду с этими достаточно примитивно выглядящими формами представлены плоскостные микронуклеусы с негативами снятиями пластинок, характерные для начальной стадии верхнего палеолита Южной Сибири (длина – 32–33 мм и ширина – 31–26 мм) (2 экз.) (рис. 3, 1 ). Единичными предметами представлены подпризматические одноплощадочные и радиальные нуклеусы. Кроме того, один радиальный нуклеус был переоформлен в выпуклое продольное скребло (рис. 2, 10 ).

Индустрия сколов представлена в основном отщепами (249 экз., 69,75 %). Большинство предметов имеют гладкие площадки, однако есть сколы и с фа-сетированными и двугранными площадками. Отщепы несут субпараллельные, ортогональные и центростремительные негативы снятий (рис. 2, 5, 6 ). Длина этих изделий имеет следующие показатели (приводятся данные только по целым предметам, 95 экз.): до 30 мм – 55 экз., 30–60 мм – 37 экз., от 60 мм (макс.

5 см

Рис. 2. Стоянка Колпаков Ручей. Каменные артефакты

1, 7, 10 – орудия, 2–4 – пластины; 5, 6 – отщепы; 8 – нуклеус; 9 – технический скол

Рис. 3. Стоянка Колпаков Ручей. Каменные артефакты

1 – нуклеус; 2 – пластина; 3–5, 7, 8, 13, 14 – технические сколы; 6, 9, 10–12 – орудия размер – 88 мм) – 4 экз. Ширина до 30 мм – 66 экз., 30–60 мм – 18 экз. (максимальный размер – 44 мм). Технические сколы (14 экз., 3,92 %) свидетельствуют о существовании развитых приемов пластинчатого расщепления, в том числе и подпризматического. Среди них присутствуют: реберчатые пластины (4 экз.), краевые сколы, в том числе очень крупные, имеющие длину до 118 мм – 5 экз., (рис. 3, 3, 7, 13); ныряющие сколы с подпризматических нуклеусов – 4 экз. (рис. 3, 5, 8, 14); поперечное снятие ударной площадки нуклеуса (или латерали нуклеуса) – 1 экз. (рис. 2, 9). Последнее изделие имеет длину 122 мм и ширину 82 мм и несет на дистальном окончании негативы снятий правильных крупных пластин. Таким образом, коллекция технических снятий дает представление о размерности и способах редукции пластинчатых нуклеусов, не представленных в коллекции.

Наблюдение о наличии устойчивого и выраженного компонента пластинчатой технологии в репертуаре носителей данной традиции дополняют данные о пластинах в составе коллекции. Всего было выявлено 47 пластин, что составляет 13,1 % от комплекса нуклеусов, сколов и орудий. Так как подавляющее большинство артефактов данного типа фрагментировано (максимальная длина пластины составляет 87 мм), мы приводим метрические данные, относящиеся только к ширине сколов. Около трети пластинчатых форм могут быть определены как пластинки, имеющие ширину от 7 до 12 мм (17 предметов) (рис. 3, 4 ). К категории средних пластин, имеющих ширину от 13 до 20 мм включительно, отнесены 17 артефактов (рис. 3, 2 ). Ширину от 21 до 48 мм имеют 13 артефактов. Эта группа пластин выделена благодаря особенностям своей морфологии: это крупные массивные удлиненные пластины, имеющие правильные очертания, и в ряде случаев фасетированные и двугранные ударные площадки. Эти сколы были получены в рамках бипродольного расщепления, дорсальные поверхности артефактов несут негативы встречных пластинчатых снятий (рис. 2, 1 – 4 ; 3, 12 ).

Орудийный набор насчитывает 19 предметов (5,32 %); в него входят ретушированная пластина крупных размеров – 1 экз. (рис. 3, 12 ); боковой скребок – 1 экз.; концевые скребки – 2 экз. (рис. 3, 6, 9 ); двойное противолежащее скребло на отщепе – 1 экз. (рис. 3, 11 )%; выпуклое продольное одинарное скребло, изготовленное на переоформленном нуклеусе – 1 экз. (рис. 2, 10 ); ретушированные отщепы – 10 экз. (рис. 2, 7 ); предмет с резцовым сколом – 1 экз. (рис. 3, 10 ); долотовидное орудие – 1 экз., а также комбинированное орудие, оформленное на удлиненной пластине с бипродольной огранкой, продольный край которой оформлен плоской чешуйчатой ретушью, в то время как дистальное окончание обработано полукрутой параллельной скребковой ретушью (рис. 2, 1 ).

Обсуждение

Исследованный нами археологический комплекс характеризуется сочетанием отщепового ортогонального и радиального расщепления; параллельной однонаправленной и бипродольной редукции плоскостных и подобъемных нуклеусов, направленных на производство крупных пластин; параллельного плоскостного и подпризматического раскалывания, связанного с получением пластинок. В орудийном наборе представлены скребла, ретушированные пластины и отщепы и концевые скребки. Сочетание данных признаков характерно для наиболее ранних этапов верхнего палеолита Сибири и Центральной Азии. Поверхность артефактов несет следы морозного воздействия и слабой ветровой корразии – пескоструйной обработки, связанной с переносимыми регулярными и сильными ветрами твердыми частицами горных пород. По степени ветровой корразии поверхности артефактов и стратиграфической позиции данный комплекс может соответствовать так называемому «макаровскому палеолитическому пласту», выделенному на территории Верхней Лены и Южного Приангарья. Мы пользуемся этим таксоном, поскольку он относится к кругу ближайших региональных аналогий.

Изначально «макаровский пласт» определялся как литостратиграфическое подразделение с «уточняющим компонентом» – «диагностичными археологическими остатками» ( Аксёнов , 2009. С. 66). Эти индустрии, по мнению Г. И. Медведева, относятся к хронологическому промежутку между финалом казанцевского межстадиала и начальным этапом муруктинского оледенения 110 000–70 000–60 000 л. н. Комплексы «макаровского культурного пласта», подвергшиеся воздействию палеопустынной обстановки, должны быть отнесены к переходу от среднего к верхнему палеолиту или началу верхнего палеолита ( Медведев , 2001. С. 270).

Данная группа фиксируется по прибайкальским рекам Ангаре, Белой, Осе и Лене на относительной высоте 15–50 м. Она характеризуется объектами, находящимися в переотложенном состоянии, которые включены в солифлюкцию, синхронизированную с рубежом каргинского термохрона – началом сартана (35–25 тыс. л. н.). Процессы постдепозиционных изменений объектов «макаровского пласта» ознаменованы «большим диапазоном рассеивания и частичного смешения с более древними образцами» ( Медведев , 1983. С. 39).

Непосредственно комплекс Макарово IV, опорный для данного культурностратиграфического подразделения, конвенциально признается переотложенным, заключённым в позднекаргинско-раннесартанские солифлюкцированные отложения ( Аксёнов , 2009. С. 197). «Макаровские» материалы, включенные в раннемуруктинские отложения, найдены на Горе Игетей. Ранние каргинские находки пласта представлены на Георгиевской и на Горе Игетей. На поздние этапы подразделения приходятся Усть-Кова, Бражная, Мамоны, Военный Госпиталь. Следы эоловой корразии в коллекциях камня здесь отсутствуют ( Медведев, Воробьёва , 1998. С. 154; Медведев, Новосельцева , 2011). Также отсутствуют следы корразии на нескольких артефактах из предположительно раннемуруктин-ских отложений стоянки Черемушник I. Среди этих находок имеется типичный клиновидный нуклеус для снятия микропластинок, изготовленный в позднепалеолитической технике юбецу ( Есида и др. , 2007). Стратиграфическое положение этого предмета не может не вызывать вопросов.

Помимо такого непременного признака, как слабая или средняя степень корразии, морфолого-технологические характеристики «макаровского» пласта включают преимущественно плоскостное однонаправленное параллельное расщепление, направленное на производство средних пластин и их преимущественное использование в качестве заготовки орудий. Базовыми морфологическими группами называются следующие формы: концевые скребки на пластинах, скребла, галечные орудия, острия с бифасиальным уплощением основания. (Медведев, Скляревский, 1982; Медведев, Воробьёва, 1998. С. 154; Волокитин, 1990. С. 94, 95).

Однозначно отдавая предпочтение ранним этапам муруктинского оледенения как времени появления эоловой корразии на артефактах, Г. И. Медведев и коллеги датируют изготовление этих артефактов пре-муруктинским возрастом. Вместе с тем – в муруктинском оледенении известно несколько циклов похолодания–потепления. Также во внимание не принимается возможность выветривания поверхности изделий в начале каргинского интерстадиала. Согласно результатам глубинного бурения, по данным анализа обилия створок диатомовых водорослей в Байкале, все каргинское межледниковье было холодным, но с двумя потеплениями около 54–51,5 и 39,1 тыс. л. н. ( Swann et al. , 2005). Согласно изменениям индекса степной и лесной растительности по палинологическим данным, известно, что первая треть каргинского межледниковья была холодной и относительно сухой, середина – умеренно-холодной и влажнее, а финал – холодный и относительно влажный (A new Quaternary record…, 2005). Как показывает анализ донных отложений этого же озера, здесь прослеживаются следы холодных климатических эпизодов Хайнрих 3, 4 и 5 (29–31, 38 и 45 тыс. л. н.), связанных с активизацией эоловой деятельности и сдувом рыхлых отложений в Байкал ( Prokopenko et al. , 2001).

Также весьма важным является и то, что индустрии, объединяемые ныне в рамках «макаровского пласта», обладают совершенно разными технологическими и типологическими характеристиками. Муруктинские комплексы из отложений Горы Игетей не имеют никаких общих черт, например, с индустриями собственно Макарово-4; в рамках «макаровского пласта» могут объединяться как отщеповые, так и пластинчатые индустрии, комплексы с весомым верхнепалеолитическим компонентом и индустрии, не имеющие таковых признаков. Традиция производства крупных пластин с бипродольных нуклеусов, фиксируемая нами в индустрии Колпакова Ручья, не представлена в комплексе Макарово-4. Прослеживается наличие одних и тех же специфических типов орудий, таких как, например, острия с бифасиальной подтеской основания, как в коррадированных, так и в некоррадированных комплексах ( Рыбин, Глушенко , 2014). Целый ряд компонентов каменного производства Макарово-4 нашли развитие в индустриях Макарово 2 и Макарово-3 ( Аксёнов, Шуньков , 1982. С. 116). Учитывая, что эти индустрии, как предполагается, разделены возрастом в 50 000 лет, ранний возраст «макаровского» пласта представляется весьма дискуссионным. На основании вышеизложенного можно утверждать, что классификационное значение «макаровского пласта», являющегося, по нашему мнению, искусственным механическим соединением разнородных индустрий и смешанных разновременных комплексов, представляет, скорее, историографический интерес.

Заключение

Литоморфология ЛС VII, вмещающего палеолитические находки, очевидно, свидетельствует о его преимущественно денудационной природе. Раскопками обнажена ситуация не определенных во времени палеоклиматических событий – сохранившиеся участки после интенсивного выветривания и выноса рыхлого материала с данной поверхности. Время сложения слоя должно укладываться в некие эпизоды муруктинского климатолита или же в ранние криостадиалы каргинского межледниковья. Говоря о геохронологии ЛС VII в связи с вмещенными в него артефактами, мы вынуждены констатировать, что находки ПС-1 не могут оказаться древнее приведенных геохронологических подразделений. Верхняя его граница не может быть моложе позднекаргинских криостадий или стадий раннего сартана, соотнесенных с ЛС VI.

Безусловно, открытие и изучение Колпакова Ручья в Приангарье имеет особое значение. В кратчайшие сроки спасательных полевых работ в ходе строительства ГЭС удалось зафиксировать наличие, очевидно, переотложенного горизонта находок ПС-1. Относительно невысокое (до 16 м) над днищем ангарской долины гипсометрическое положение памятника делает его редким в палеолите региона. Остается актуальным вопрос, насколько удаленное перемещение (переотложение) археологического материала предшествовало зафиксированной картине. Возможно, последующие процессы «морской» абразии в местных склонах позволят дополнить наши представления об этом.

Закономерны вопросы по атрибуции каменных артефактов. Интерпретация допускается в двух основных вариантах. Первый вариант: ПС-1 – это комплекс, смешанный из компонентов среднего палеолита, раннего верхнего и вплоть до палеолита средней поры или «классического звена». Второй вариант – ансамбль относительно гомогенный и не в силу фиксируемой степени корразии, а на основании достаточно строгой стратиграфической позиции залегания в маломощном слое, маркирующем денудационную поверхность среднезырянского (муруктинского) ледниковья. Данный вариант представляется весьма вероятным и неспецифическим для предполагаемой ранневерхнепалеолитической атрибуции данного объекта. Другое дело, что подобные технокомплексы в Приангарье недостаточно изучены и их углубленное технолого-морфологическое определение еще ожидает своего часа.

Список литературы Стоянка колпаков ручей: ранний верхний палеолит в среднем течении реки Ангары (Сибирь, Красноярский край)

- Аксёнов М. П., 2009. Палеолит и мезолит Верхней Лены. Иркутск: ИрГТУ. 370 с.,

- Аксёнов М. П., Шуньков М. В., 1982. Возраст и место стоянки Макарово III в палеолите Верхней Лены//Палеолит и мезолит юга Сибири: Сб. науч. тр. Иркутск: Иркутский гос. ун-т. С.108-126.

- Береговая Н. П., 1960. Палеолитические местонахождения СССР. М.; Л.: АН СССР. 216 с. (МИА; № 81).

- Васильевский Р. С., Бурилов В. В., Дроздов Н. И., 1988. Археологические памятники Северного Приангарья Новосибирск: Наука 244 с

- Волокитин А. В., 1990. Хронологические группы палеолита Ангаро-Окинского района//Хроностратиграфия палеолита Северной, Центральной и Восточной Азии и Америки: Докл. Междунар симп Новосибирск: Ин-т истории: Ин-т теплофизики С 94-96

- Есида К., Като Х., Когай С. А., Липнина Е. А., Медведев Г. И., Новосельцева В. М., Орлова Л. А., Ощепкова Е. Б., Роговской Е. О., Слагода Е. А., Таракановский С. П., 2007. Черемушник I, II//Северная Азия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология Сибирская археологическая полевая школа: путеводитель экскурсий/Отв ред Г. И. Медведев. Иркутск: Оттиск. С. 55-62.

- Лаухин С. А., 1967. Верхнекайназойские отложения и палеогеография Северного Приангарья в позднем кайнозое: Автореф. дис.. канд. геол. -мин. Наук. М.: МГУ. 20 с.

- Медведев Г. И., 1983. Палеолитические обитатели юга Сибирского плоскогорья и древние культуры Северной Америки//Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки/Отв. ред. Р. С. Васильевский. Новосибирск: Наука. С. 36-41.

- Медведев Г. И., 2001. О геостратиграфии ансамблей эолово-коррадированных артефактов Байкальской Сибири//Современные проблемы Евразийского палеолитоведения: Материалы докл. Междунар. симп., посвящ. 130-летию открытия палеолита в России (1-9 авг. 2001 г., Иркутск)/Отв. ред.: А. П. Деревянко, Г. И. Медведев. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 267-272.

- Медведев Г. И., Воробьёва Г. А., 1998. К проблеме группировки геоархеологических объектов Байкало-Енисейской Сибири//Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий: Материалы Междунар. симп.: В 2 т./Отв. ред. А. П. Деревянко. Т. 2. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 148-159.

- Медведев Г. И., Новосельцева В. М., 2011. Хронология, стратиграфия и техноморфология комплекса артефактов геоархеологического местонахождения Гора Игетей I//Вестник Новосибирского гос ун-та Серия: История, филология Т 10 Вып 7: Археология и этнография С 100-111

- Медведев Г. И., Скляревский М. Я., 1982. Проблемы изучения палеолитических изделий из камня с эоловой корразией обработанных поверхностей (возраст -культура -география)//Проблемы археологии и этнографии Сибири: Тез докл регион конф (7-9 апр 1982 г)/Отв ред Г. И. Медведев. Иркутск: Иркутский гос. ун-т. С. 41-43.

- Медведев Г. И., Роговской Е. О., Липнина Е. А., Лохов Д. Н., Таракановский С. П., 2009. Северное Приангарье Введение в плейстоценовую археологию//Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918-1937 гг.: Всерос. семинар, посвящ. 125-летию Б. Э. Петри (Иркутск, 3-6 мая 2009 г.). Иркутск: Амтера. С. 298-309.

- Рыбин Е. П., Глушенко М. А., 2014. Специфический тип орудий начальной стадии верхнего палеолита в Южной Сибири//Верхний палеолит Евразии и Северной Америки: памятники, культуры, традиции: Сб ст памяти М В Аниковича/Отв ред С А Васильев СПб: Петербургское востоковедение С 238-255

- Цейтлин С. М., 1979. Геология палеолита Северной Азии. М.: Наука. 284 с.,

- A new Quaternary record of regional tectonic, sedimentation and paleoclimate changes from drill core BDP-99 at Posolskaya Bank, Lake Baikal: BDP-99 Baikal Drilling Project Members//Quaternary International. 2005. Vol. 136. No. 1. P. 105-121.

- Prokopenko A. A., Karabanov E. B., Williams D. F., Kuzmin M. I., Khursevich G. K., Gvozdkov A. A., 2001. The detailed record of climatic events during the past 75,000 yrs BP from the Lake Baikal drill core BDP-93-2//Quaternary International Vol. 80-81 P 59-68

- Swann G. E. A., Mackay A. W., Leng M. J., Demory F., 2005. Climatic change in Central Asia during MIS 3/2: a case study using biological responses from Lake Baikal//Global and Planetary Change. Vol. 46 P 235-253