Стоянка Кызыл-Алма-2 - новый памятник эпохи верхнего палеолита Западного Тянь-Шаня

Автор: Колобова Ксения Анатольевна, Павленок Константин Константинович, Фляс Дамьян, Кривошапкин Андрей Иннокентьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии и Северной Америки

Статья в выпуске: 5 т.9, 2010 года.

Бесплатный доступ

Продолжительное время внимание исследователей каменного века привлекает факт количественного дисбаланса между средне- и верхнепалеолитическими памятниками Средней Азии. По сравнению с количеством среднепалеолитических стоянок, верхнепалеолитические памятники крайне немногочисленны. Открытие и изучение новых объектов верхнего палеолита на территории Средней Азии вносит существенный вклад в решение вышеуказанных проблем. Так, недавнее открытие и изучение нового памятника Кызыл-Алма-2, результаты которого представлены в настоящей статье, позволяет сформулировать новое видение путей происхождения и дальнейшего развития верхнепалеолитической культуры региона. На основании проведенных исследований стоянка Кызыл-Алма-2 определяется как мастерская раннего верхнего палеолита, располагающаяся на выходах сырья.

Узбекистан, верхний палеолит, первичное расщепление, орудийная коллекция, функциональный тип, культурная и хронологическая принадлежность

Короткий адрес: https://sciup.org/14737288

IDR: 14737288 | УДК: 902/903

Текст научной статьи Стоянка Кызыл-Алма-2 - новый памятник эпохи верхнего палеолита Западного Тянь-Шаня

Продолжительное время внимание ис следователей каменного века привлекает факт количественного дисбаланса между средне - и верхнепалеолитическими памят никами Средней Азии . Если количество и содержание индустрий среднепалеолитиче ских памятников дали исследователям ос нования для выделения различных вариан тов локальных культур [ Ранов , Несмеянов , 1973; Сулейманов , 1972; Касымов , 1972], то представительность верхнепалеолитических ассамбляжей оставляла желать лучшего , а их разнообразие не позволяло однозначно выделить группировки , характеризующие какие - либо технологические и культурные тенденции .

В качестве причин столь заметной малочисленности памятников указанного перио- да исследователями выдвигались разные предположения. Основной гипотезой до настоящего времени является идея о гипера-ридизации климата, в результате которой произошла временная депопуляция некоторых регионов [Davis, Ranov, 1999]. Многие исследователи в той или иной степени поддерживают данную гипотезу, однако смягчают основные выводы и говорят не о полной депопуляции региона, а лишь о сокращении численности человеческих популяций в период позднеледникового максимума похолодания [Ранов, Несмеянов, 1973; Ранов, Каримова, 2005; Додонов 2002]. В качестве другой причины малочисленности известных верхнепалеолитических объектов региона также называется геоморфологический фактор, а именно характерная для региона активная деятельность селевых процессов, в результате которых содержащие верхнепалеолитический материал отложения могли быть уничтожены [Ранов, 1988], либо залегают на значительной глубине, что делает их обнаружение традиционными методами археологической разведки проблематичным [Абрамова, 1984].

В свете описанных проблем открытие и изучение новых объектов верхнего палеоли та на территории Средней Азии вносит су щественный вклад в решение вышеуказан ных проблем . В последние годы было обнаружено несколько стратифицирован ных стоянок позднекаменного века либо возобновлено изучение ранее известных па мятников с использованием комплексных методов исследования . Целью данной рабо ты является ввод в научный оборот и пред варительный анализ материалов нового памятника позднего палеолита – Кызыл - Алма -2.

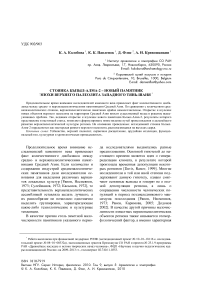

В августе 2007 г . участниками Централь ноазиатского палеолитического отряда Ин ститута археологии и этнографии Россий ской Академии наук было проведено разведочное обследование окрестностей стоянки Кульбулак , расположенной на юго - восточном склоне Чаткальского хребта ( рис . 1, а ) [ Деревянко и др ., 2007 б ]. В ре зультате новых исследований в выработке современного глиняного карьера проф . М . Даппером ( Университет Гента , Бельгия ) и канд . геол .- минерал . наук С . В . Лещин ским ( ТГУ , Россия ) была открыта стоянка Кызыл - Алма -2 [ Деревянко и др ., 2007a]. Этот памятник открытого типа находится на расстоянии 1 200 м на север - северо - запад от стоянки Кульбулак , превышение над уров нем которой составляет 66 м , а угол паде ния - 3–5º. Стоянка приурочена к разлому органогенных известняков с выходами жильного кремня различного качества 1.

Стратиграфический анализ показал, что во вскрытом разрезе представлены склоновые отложения преимущественно делювиального генезиса, с наложением на разных этапах осадконакопления эоловых и селевых процессов. Пачка отложений была разделена на четыре отдельных стратиграфических подразделения (рис. 1, б). Описание (сверху вниз) вскрытых раскопом культуросодержащих отложений (Д. Е. Лунева, 2008, личное сообщение) выглядит следующим образом.

Слой 1 представляет собой современную толщу , образованную за счет плоскостного делювиального смыва и ( в меньшей степе ни ) эолового накопления . Слой представ лен белесым , желтовато - коричневато - серым лессовидным суглинком с редкими включе ниями карбонатного щебня (~ 5–3 см ). Мощность непостоянная и в среднем дости гает ~ 0,12 м . Подошва отчетливая , но не ровная , с трещинами .

Слой 2 – это плохо сцементированный белесый , желтоватый , светло - коричневый лессовидный суглинок эолового накопле ния . На границе с подошвой отмечаются обломки горных пород (~ 3 см и меньше ). Мощность слоя не постоянна , меняется за счет трещиноватости нижележащего слоя и в среднем составляет от ~ 0,1 до ~ 0,18 м . Подошва неровная , разбитая трещинами , но четкая за счет текстуры отложений .

Слой 3 – светло - коричневый лессовид ный суглинок с комковатой текстурой . Для всего слоя характерно хаотичное распро странение карбонатных конкреций (~ 1 см ), а также обломков выветрелого известняка дресвяной и щебнистой размерности . По общей текстуре слоя и по расположению обломочного материала в нем можно пред положить , что данная толща была накопле на в результате склоновых гравитационных процессов . Мощность слоя составляет при мерно 2,25 м .

Слой 4 представлен продуктами селевого потока и сложен глыбово - дресвяно - щебни стыми отложениями в совокупности с лес совидным суглинком . Обломочный матери ал расположен в слое без какого - либо по рядка и сортировки , совершенно не окатан . Размерность обломков увеличивается от кровли к подошве и в среднем составляет 7 × 4 × 3 см . Видимая мощность слоя ~ 1,75–1,8 м .

Археологический материал с различной степенью концентрации фиксируется во всех четырех вскрытых стратиграфических подразделениях . Основываясь на характере отложений , содержащих культурные остат -

Рис . 1. Географическое положение (а) и стратиграфия стоянки Кызыл-Алма-2 (б)

ки , можно предположить наличие площад ного смещения данных отложений , но , учи тывая ландшафт данного участка ( примыка ние рыхлых отложений непосредственно к коренным выходам кремнесодержащих из вестняков ), следует полагать , что расстоя ние подобного переноса ( склонового спол зания ) было незначительным . Об этом также свидетельствует отсутствие отчетливых признаков механических повреждений на поверхности обнаруженных артефактов . Незначительная патинизация поверхности артефактов позволяет предположить , что каменные изделия до их погребения ( и по следующего перемещения по склону вместе с вмещающими их отложениями ) экспони ровались определенное время на поверх ности .

Схожие по всему разрезу технико - типо логические характеристики каменного ин вентаря , наряду с присутствием во всех стратиграфических подразделениях одина ковых специфических серийных форм ка менных орудий , позволяют предположить , что в результате гравитационных процессов частичному смещению подверглись куль турные остатки , аккумулировавшиеся в те чение ограниченного промежутка времени ( по крайней мере , в рамках одного культур - но - периодизационного этапа каменного ве ка ) на гипсометрически более высокой ( по сравнению с настоящим положением арте фактов в слоях ) площадке . Поэтому авторами статьи было принято решение рассматри вать весь имеющийся ассамбляж каменных изделий как единый комплекс .

Общее количество артефактов стоянки Кызыл - Алма -2 составляет 4 804 предмета . Подавляющее большинство артефактов (4 344 экз ., 90,4 %) представлено отходами производства и в дальнейшем анализе не учитывалось . Сырьевой базой индустрии стоянки служил желвачный халцедоновид ный кремень плохого качества , не монолит ный , кавернозный , с включениями , с неров ной дырчатой поверхностью и крайне извилистыми контурами . Формирование кремня проходило по осадочной породе . Явно фиксируется побеление ( патинизация ) собственно желваковых и сколовых поверх ностей ( Н . А . Кулик , 2009, личное сообще ние ).

Относительно первичного расщепления следует отметить , что нуклевидные формы составляют 21,3 % коллекции (101 экз .).

Данная категория включает в себя как типо логически определимые ядрища (38 экз .), так и нуклевидные изделия – 63 экз .

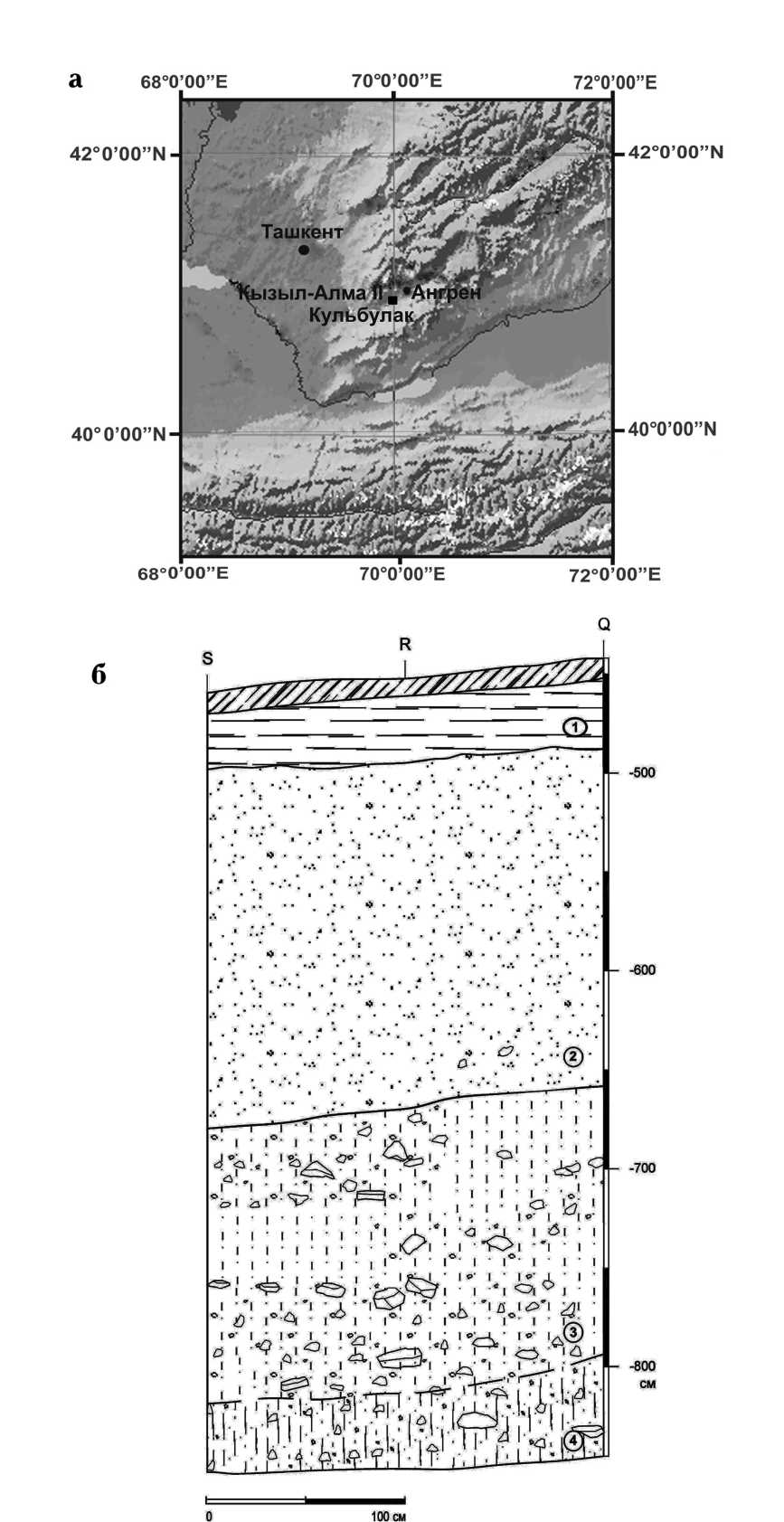

Нуклеусы торцового принципа расщеп ления представлены 11 экз .

Торцовые клиновидные нуклеусы для пластинчатых сколов – 8 экз . Данная кате гория ядрищ предназначалась преимущест венно для получения пластинок и , лишь в некоторых случаях , микропластинок . Заго товками для нуклеусов выступали изна чально треугольные в плане и поперечном сечении заготовки ( обломки кремня или массивные в поперечном сечении сколы ). Скошенные к плоскостям расщепления ударные площадки либо естественные , либо незначительно подработаны несколькими сколами , выполненными со стороны плос кости расщепления . Лишь в одном случае площадка создана единичным массивным сколом . Расщепление инициировалось с удаления продольного ребра ( преднамерен но созданного либо естественного ). В каче стве желаемых сколов - заготовок , судя по негативам последних снятий , выступали мелкие пластины или пластинки с прямым или незначительно изогнутым профилем . Практически все нуклеусы представлены в начальной стадии сработанности , с них реа лизовывалось в основном лишь 2–3 желае мых скола . При оформлении нуклеусов , ес ли естественная конфигурация выбранного обломка породы ( или массивного скола ) не обладала необходимыми древнему мастеру параметрами ( узкий , треугольный в плане фронт ), применялась латеральная подправка сколами . Клиновидное основание нукле усов , а также центральное продольное ребро контрфронта ( в случае его присутствия ) не сут следы лишь незначительной подправки ( рис . 2, 1–3 , 5 , 7 , 8 ). Торцовый двуплоща дочный бифронтальный нуклеус представ лен 1 экз . Ядрище переоформлено из исто щенного нуклеуса другого типа ( рис . 2, 6 ). Торцовые моноплощадочные нуклеусы для пластин имеются в количестве 2 экз . Пер вый нуклеус прямоугольный в плане и в по перечном сечении . С фронта скалывания была получена единственная пластина . Вто рое ядрище подпрямоугольное в плане и в поперечном сечении . Фронт покрыт нало женными негативами сколов , последний из них привел к глубокому залому ( рис . 2, 4 ).

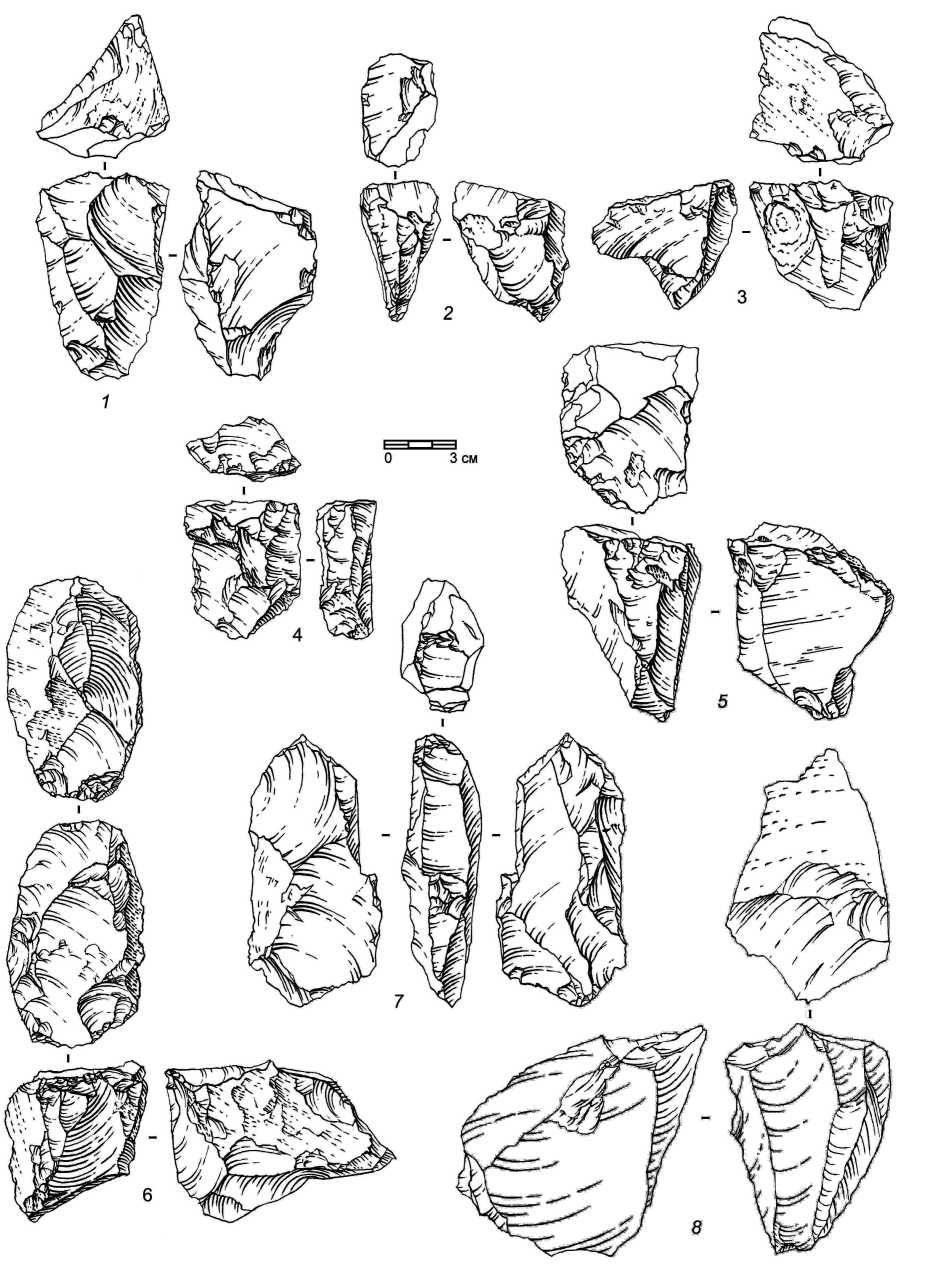

Нуклеусы плоскостного принципа рас щепления представлены 17 экз .

Плоскостных ядрищ параллельного спо соба расщепления имеется 14 экз ., плоско стных моноплощадочных монофронтальных нуклеусов параллельного способа расщеп ления – 10 экз . Нуклеусы данного типа , оформлявшиеся на крупных отдельностях кремня , обычно не подвергались тщатель ной отделке . По ориентации осей скалыва ния их можно подразделить на две группы : нуклеусы продольной ориентации , расщеп ление которых шло по длинной оси скалы вания , и ядрища поперечной ориентации , утилизация которых шла по короткой оси скалывания . Нуклеусы последней группы предназначались исключительно для полу чения целевых сколов с параметрами отще - пов , в то время как с нуклеусов с продоль ной ориентацией получали не только отщепы , но и сколы с параметрами пластин . Плоскостных биплощадочных монофрон - тальных нуклеусов параллельного способа расщепления известно 4 экз . Нуклеусы дан ной категории подвергались более тщатель ной подготовке и были предназначены для получения как отщепных , так и пластинча тых заготовок . Расщепление шло по длин ной оси нуклеуса . На противоположных концах заготовки оформлялись ударные площадки , с которых во встречном направ лении велось получение сколов . Отличи тельной чертой этих нуклеусов является не совпадение осей скалывания заготовок с противоположных ударных площадок . В большинстве случаев плоскости ударных площадок расположены под острым углом по отношению друг к другу и реализовы вавшиеся заготовки снимались по двум осям : по длинной оси нуклеуса и по оси , находящейся по отношению к ней под ту пым углом . Плоскостной параллельного принципа расщепления биплощадочный бифронтальный (1 экз .) нуклеус с перпенди кулярно - смежными ударными площадками предназначен для получения отщепов . Дис ковидные нуклеусы представлены 1 экз . Это бифронтальный нуклеус овальной формы для получения отщепов ( рис . 3, 7 ). Ортого нальные нуклеусы также известны в коли честве 1 экз . Этот нуклеус для отщепов с двумя сопряженными площадками , подтре угольный в плане и трапециевидный в попе речном сечении , выполнен на массивном сколе . Имеется и кубовидный биплощадоч - ный бифронтальный нуклеус (1 экз .).

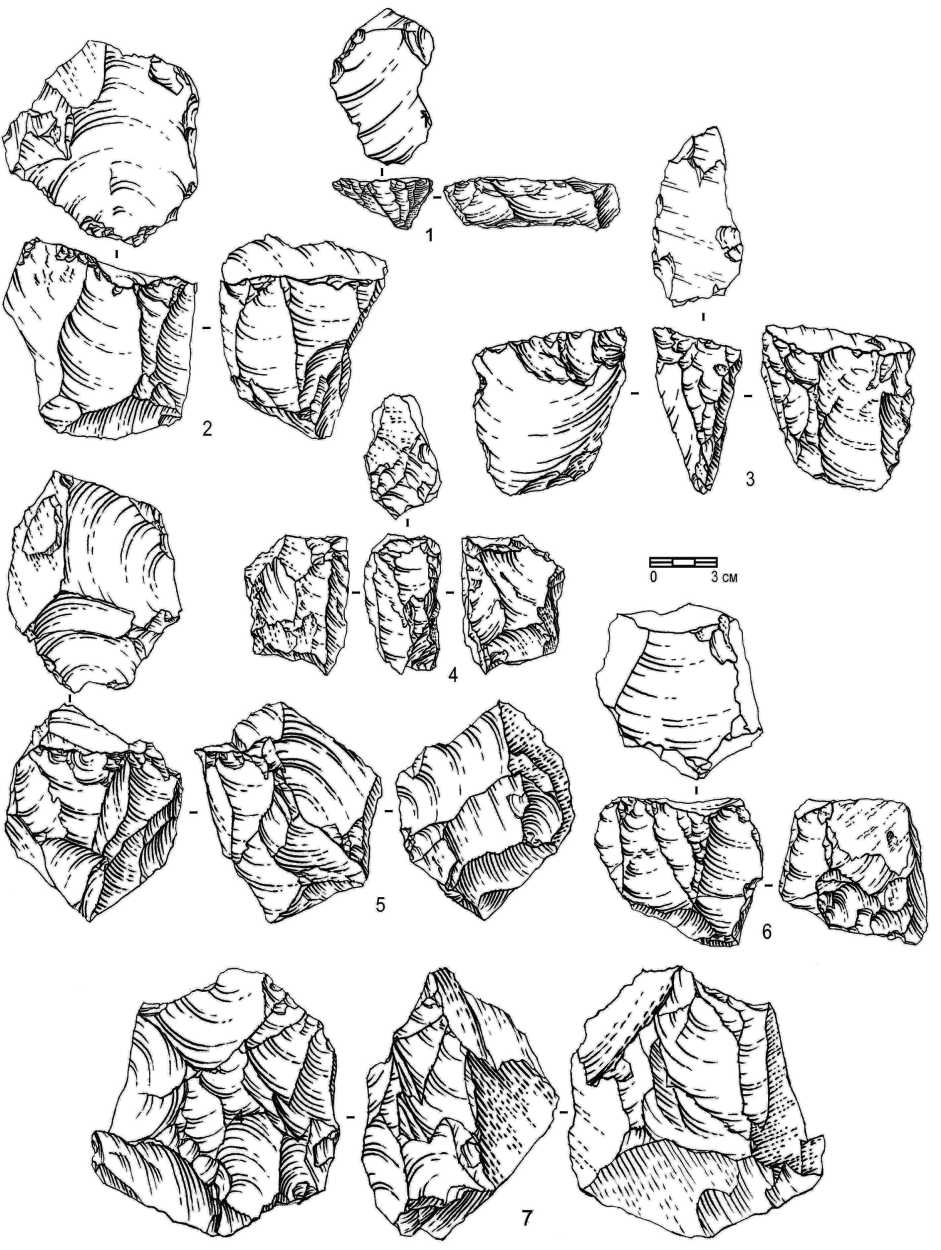

Нуклеусов призматического принципа расщепления найдено 10 экз ., из них каре - ноидных нуклеусов – 3 экз . В этой группе выделяются кареноидные нуклеусы на ско лах – 2 экз . Первый нуклеус продольного принципа снятий для пластинок выполнен на сколе . Фронт расщепления располагается на правом продольном краю скола - заго товки . С ударной площадки на плоскость продольного края , захватывая дорсальную плоскость заготовки , реализовывались ост роконечные пластинки . Отмечается неудач ная попытка выхода расщепления на вен тральную поверхность заготовки ( рис . 3, 3 ). Второе ядрище , выполненное на массивном в поперечном сечении пластинчатом крае вом сколе , было предназначено для полу чения микропластинок . Снятия велись в по перечном направлении , т . е . утилизировался объем ядрища между вентральной и дор сальной плоскостями ( рис . 3, 1 ). Кареноид - ный нуклеус на отдельности кремня (1 экз .) выполнен на истощенном плоскостном мо - ноплощадочном нуклеусе для пластинчатых отщепов ( рис . 3, 5 ). Подпризматические мо - ноплощадочные нуклеусы известны в коли честве 7 экз . Нуклеусы призматического способа расщепления обычно предназнача лись для производства удлиненных загото вок – пластин либо пластинчатых отщепов с одиночных ударных площадок , оформлен ных единичными захватывающими сколами и впоследствии подновлявшихся мелкими сколами с поверхности расщепления ( рис . 3, 2 , 4 , 6 ; рис . 4, 6 , 11 , 12 ).

Относительно индустрии сколов следует заметить , что сколы в коллекции представ лены отщепами (158 экз ., 34,3 %), пластин чатыми отщепами (27 экз ., 5,9 %), пласти нами (68 экз ., 14,8 %), пластинками (26 экз ., 5,7 %) и техническими сколами (83 экз ., 22,9 %). Согласно полученным данным , до минирующими типами площадок являются гладкие , созданные одним сколом (64,5 %), и естественные (19,8 %). Двухгранные пря мые площадки фиксируются только у 6,6 % сколов , в целом для индустрии не характер на подработка ударной площадки . Судя по отсутствию сколов с расплывчатым удар ным бугорком и вентральным карнизом , для скалывания применялся исключительно твердый отбойник . Характеристика огранок дорсальной поверхности сколов индустрии свидетельствует о преимущественном исполь зовании параллельного способа расщепления ,

Рис . 2. Нуклеусы торцового принципа расщепления стоянки Кызыл-Алма-2: 1-3, 5, 7-8 - торцовые клиновидные ядрища; 4 - торцовый моноплощадочный нуклеус; 6 - торцовый биплощадочный нуклеус

Рис. 3. Нуклеусы призматического и плоскостного принципов расщепления стоянки Кызыл-Алма-2: 1 , 3, 5 -кареноидные нуклеусы; 2, 4, 6 - подпризматические нуклеусы; 7 - дисковидный нуклеус

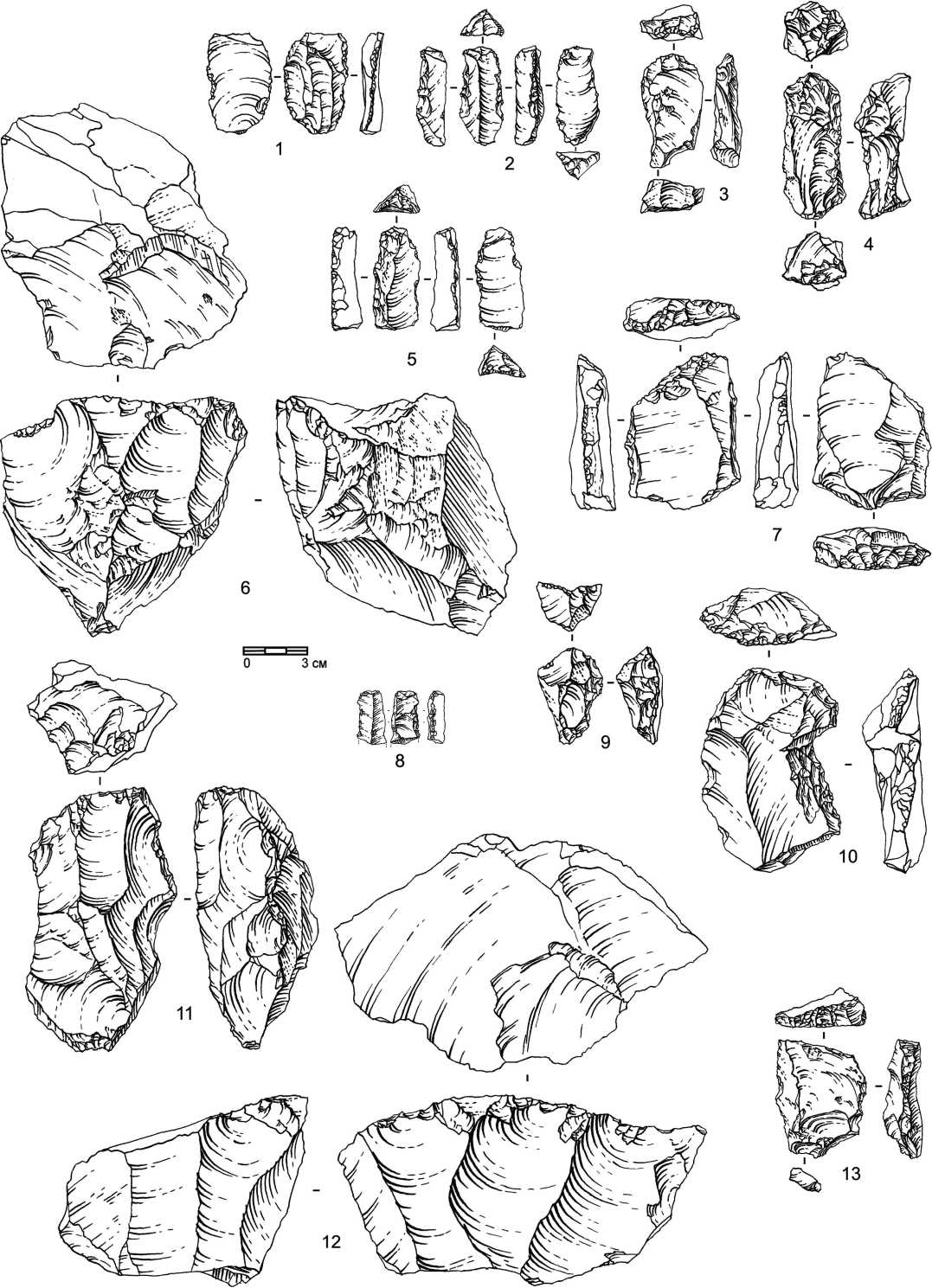

Рис. 4. Нуклеусы призматического принципа расщепления и орудия стоянки Кызыл-Алма-2: 1 - отщеп с ретушью утилизации; 2, 7 - двойные альтернативные концевые скребки; 3-4 - концевые скребки; 5 - комбинированное орудие; 6, 11-12 - подпризматические нуклеусы; 8 - пластинка с ретушью; 9 - сребок высокой формы; 10 -скребло; 13 - угловой скребок при котором отделение сколов производится в одном направлении. В рамках этого способа наиболее часто реализовывался прием однонаправленного скалывания (54,9 % сколов индустрии). Использование приемов встречного и ортогонального скалывания фиксируется в индустрии стоянки гораздо реже (6 и 4,5 % соответственно).

Анализ метрических характеристик це лых сколов - заготовок показал , что в целом индустрию отличают достаточно низкие показатели удлиненности по всем категори ям сколов и малое количество пластин .

Подавляющую часть сколов без желвач ной корки отличает наличие на спинке по врежденных кавернами участков (73,1 % – 264 экз .). Большинство из этих изделий (66,6 %, или 175 экз .) имеют пропорции от - щепов . Возможно , состав индустрии отра жает достаточно специфический сценарий , когда процесс снятия сколов с нуклеуса не был ориентирован на получение потенци альных заготовок орудий , а имел целью ос вобождения изначального блока сырья от бракованной части . На месте расщепления было оставлено только 18 сколов (5 % инду стрии ) без признаков брака .

Набор технических сколов индустрии ( исключая сколы декортикации ) немного числен . Он включает краевые сколы (9 экз .), сколы подживления рабочей поверхности нуклеусов параллельного принципа расщеп ления (6 экз .), реберчатые (3 экз .) и полуре - берчатые (3 экз .) сколы .

Орудийный набор насчитывает 59 экз . Доля орудий в коллекции составляет 12,8 % ( без учета отходов производства ). В резуль тате типологического анализа большая часть орудийной индустрии была охарактеризова на как ситуационные или неформальные изделия . Под этим термином понимаются артефакты , которые претерпели минимальные изменения при оформлении или использо вании , не имеют специфичных морфологи ческих признаков и не образуют устойчи вых серий [ Рыбин , Колобова , 2005].

Неформальные орудия представлены 34 экз. В зависимости от типа заготовки, а в ряде случаев и от других типологических признаков, эти изделия делятся на несколько групп. Так, отщепов с ретушью – 29 экз. Вторичная обработка этих орудий маловыразительна, представлена исключительно краевой чешуйчатой слабомодифицирую-щей ретушью с постоянным либо прерыви- стым характером нанесения. Большая часть фасеток имеет функциональное происхождение (рис. 4, 1). Те же характеристики имеют фасетки на пластинах с ретушью – 2 экз. Пластинка с ретушью (1 экз.) представлена медиальным фрагментом массивной в поперечном сечении пластинки, левый продольный край которой обработан вентральной постоянной чешуйчатой слабо-модифицирующей полукрутой ретушью (рис. 4, 8). Выемчатые орудия представлены 2 экз. Оба изделия по своим морфологическим признакам относятся к разряду неформальных орудий, поскольку кроме анкошей не несут на своих поверхностях иных свидетельств обработки или утилизации.

Формальные орудия (25 экз .) также под разделяются на несколько категорий . Доло товидных изделий известно 4 экз . Данная категория представлена долотовидными из делиями и стамеской . Долотовидные орудия (3 экз .) изготавливались на массивных в по перечном сечении заготовках , в прокси мальных частях которых образовывалось рабочее лезвие , в большинстве случаев в результате сработанности . Лезвия несут не гативы уплощающих сколов и бифасиаль - ной утилизационной ретуши . Стамеска известна в 1 экз . Отличие стамески от доло товидных орудий состоит только в том , что на ней следы сработанности на лезвии рас полагаются только на одной плоскости из делия . Скребла представлены 2 экз . Первое орудие – продольно - поперечное двойное скребло с зубчатым краем , выполненное на крупном удлиненном отщепе трапециевид ной формы . Второе изделие – продольно поперечное двойное прямо - выпуклое скреб ло ( рис . 4, 10 ).

Скребков известно 15 экз., из них угловой скребок на тронкировании – 1 экз. (рис. 4, 13), боковых скребков – 2 экз., концевых – 9 экз. Обычно орудия изготавливались на массивных в поперечном сечении заготовках, преимущественно, краевых сколах, в дистальной или проксимальной частях которых (либо на плоскости поперечного слома) оформлялся рабочий элемент. В случае обработки проксимального края ретушью редуцировалась остаточная ударная площадка. Ретушь, оформлявшая рабочие элементы, всегда дорсальная постоянная сильномодифицирующая либо среднемоди-фицирующая, чешуйчатая с крутым либо отвесным углом нанесения (рис. 4, 4). Среди изделий с подобной морфологией выделяются концевые скребки, изготовленные на заранее усеченных при помощи сколов тронкирования заготовках – 3 экз. (рис. 4, 3). Одно изделие можно охарактеризовать как комбинированное орудие – концевой скребок-нож на тронкированном сколе (рис. 4, 5). Двойные концевые альтернативные скребки представлены 2 экз. В эту категорию включены орудия, на противоположных концах которых оформлялись скребковые рабочие лезвия постоянной крутой сильномодифицирующей чешуйчатой либо субпараллельной ретушью. При этом плоскости, с которых производилось ретуширование, альтернативны друг другу (рис. 4, 2, 7). Скребок высокой формы обнаружен в 1 экз. Рабочий край изделия оформлен в проксимальной зоне заготовки на месте редуцирования ударной площадки эпизодической сильномодифицирующей крутой постоянной субпараллельной ламинарной ретушью (рис. 4, 9). Остальные орудия – тронкированная пластина, проколка, угловая проколка на фрагменте пластины, шиповидное орудие и нож с обушком-гранью представлены каждое в единственном экземпляре.

Относительно стоянки Кызыл - Алма в первую очередь следует отметить , что она находится на территории , которая в разные периоды плейстоцена обживалась древними гоминидами достаточно активно . Как было уже отмечено ранее , в 1 200 м от памятника находится известная с 60- х гг . XX в . стоянка Кульбулак , стратиграфическая колонка ко торой , по мнению М . Р . Касымова , содер жит культуросодержащие слои , отражаю щие эволюцию первобытной материальной культуры от нижнего до верхнего палеолита [ Касымов , 1990]. Сам памятник Кызыл - Алма -2, приуроченный к тому же скальному массиву известняка , представляет собой толщу , сформированную делювиальными и селевыми ( в основании ) отложениями , в ко торой представлены материалы , вероятно , однослойной стоянки , располагавшейся на небольшом расстоянии выше по склону , смещенные в результате склоновых процес сов . Нахождение артефактов в перемещен ном состоянии на исследуемой стоянке яв ляется « нормой » для региона Средней Азии , где и в настоящее время активно проходят селевые и склоновые процессы [ Радилилов - ский и др ., 2004; Ранов , Несмеянов , 1973].

Все перечисленные стоянки , в том числе и Кызыл - Алма -2, приурочены к предгорной зоне , где селевая активность наиболее высо ка . Таким образом , точка зрения В . А . Рано - ва [1988] о значительной роли селевых процессов , уничтожавших инситные накопле ния верхнепалеолитического возраста , по лучает дополнительное подтверждение .

В целом в коллекции Кызыл - Алмы -2 представлен культурно и технологически однородный материал , демонстрирующий все этапы апробирования сырья , декортика ции заготовок нуклеусов , расщепление пло скостных , торцовых и призматических нук леусов и , возможно в меньшей степени , оформление и утилизацию орудий . С нукле усов получали как отщепные , так и пластин чатые заготовки , включая пластинки . Рас щепление таких категорий нуклеусов , как торцовые клиновидные и кареноидные яд - рища в подавляющей своей массе было на правлено на получение заготовок с пропор циями пластинок с прямым и изогнутым профилем . В целом малочисленная катего рия кареноидных нуклеусов близка по сво им основным техническим характеристикам более многочисленным торцовым клино видным ядрищам . Их объединяют как кри терии выбора заготовки , так и получаемые целевые сколы и применяемые техники оформления фронта расщепления . Отличие заключается только в том , что в случае с кареноидными нуклеусами мы имеем дело с объемным расщеплением .

Общий состав ассамбляжа свидетельствует, что в большой мере на стоянке практиковались операции по оформлению пренуклеусов, которые впоследствии транспортировались в места постоянного обитания древнего человека. В пользу этого говорит общий набор артефактов, в котором более 90 % изделий относятся к отходам производства, а именно к осколкам, обломкам, чешуйкам и мелким отщепам. Кроме того, 23 % всех сколов отнесены к техническим либо несут на дорсальных поверхностях кортикальную корку. Целенаправленные сколы могли также транспортироваться со стоянки. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что дорсальные поверхности 95 % сколов ассамбляжа Кы-зыл-Алмы-2 в той или иной степени затронуты разрушающими химическими и механическими процессами, т. е. все эти сколы можно отнести к браку, а количество небра- кованных заготовок очень невелико. Дополнительным свидетельством служит и соотношение количества сколов к общему числу нуклевидных изделий. Подсчеты показывают, что в среднем с одного ядрища реализовывались 3,5 скола, включая сколы разжел-вачивания и технические сколы. В то же время подсчет остаточных негативов снятий на типологически определимых нуклеусах показывает, что в этот параметр укладываются только торцовые клиновидные нуклеусы для пластинок – по подсчету остаточных негативов с них реализовывалось в среднем 3 скола. Одновременно определено, что с плоскостных и призматических нуклеусов снималось от 4 до 6 сколов. Данное соотношение показывает, что определенная часть сколов, полученная на стоянке, экспортировалась за ее пределы.

Общее количество орудий в индустрии невелико . Из всех орудийных основ 57,6 % составляют неформальные или ситуацион ные изделия . В формальной группе орудий превалируют различные модификации скребков , а также долотовидные изделия и скребла . Выделяются скребки « экзотиче ских » типов , таких как двойные концевые альтернативные скребки или скребки на тронкированных сколах . Соотношение ко личества орудий по отношению к количест ву сколов показывает , что каждая шестая основа была утилизирована в качестве не формального орудия , либо переоформлена в формальное . Учитывая небольшое количе ство формальных орудий , значительную роль неформальных ситуационных изделий , широкое использование в качестве загото вок кортикальных или технических сколов , изготовление орудий на основах « с браком », можно заключить , что орудийная деятель ность не являлась основной сферой про изводства на стоянке и была скорее вспо могательной . В то же время можно предположить , что некоторые изделия мог ли транспортироваться со стоянки не в ка честве заготовок для орудий , а в качестве орудий . В пользу этого говорят отсутствие на стоянке сколько - нибудь значительного количества сколов без дефектов , а также достаточно большое количество чешуек , включенных в отходы производства (916 экз .). Вполне вероятно , что обнаруженные че шуйки , в том числе , могут быть свидетель ством оформления определенного количест ва орудий .

Локализация стоянки на выходах сырья, стратегия поведения древнего населения, при которой территория стоянки использовалась для подготовки преформ с целью их последующей транспортировки, получения определенного количества заготовок и их транспортировки в качестве сколов-заготовок либо орудий, отбраковка большого количество кремневого материала указывает на использование местонахождения Кызыл-Алма-2 в качестве мастерской на выходах сырья. Можно обоснованно утверждать, что на памятнике происходили первичный отбор сырьевых блоков, апробация сырья, получение пренуклеусов и заготовок орудий, которые впоследствии утилизировались на основных местах обитания древнего человека.

По технико - типологическим параметрам и за неимением результатов абсолютных датировок индустрию памятника можно оп ределить как памятник начального этапа верхнего палеолита . В пользу ранневерхне палеолитического возраста памятника гово рят доминирующие стратегии первичного расщепления , когда при широком использо вании плоскостных нуклеусов получила широкое распространение утилизация приз матических и торцовых нуклеусов , направ ленных на получение пластинчатых и мел копластинчатых заготовок . Доминирование в орудийном наборе скребковых и долото видных форм также свидетельствует в поль зу верхнепалеолитического облика стоянки . С другой стороны , типология остаточных ударных площадок сколов , доминирование в качестве основного типа скола отщепа , малочисленность кареноидных форм и мно гочисленность торцовых нуклеусов говорит о том , что вероятнее всего индустрия фор мировалась на начальном этапе позднего каменного века . Тем не менее авторы не от вергают возможность , что в силу функцио нальной особенности памятника его возраст может быть интерпретирован в сторону уд - ревнения .

Поскольку функциональный тип стоянки определяется как мастерская, произведенные на которой заготовки для нуклеусов, а также заготовки для орудий переносились на стоянку-поселение (либо стоянки), то возникает вопрос, где могло располагаться основное поселение древних людей, использующих кремневые ресурсы Кызыл-Алмы-2. Наиболее вероятным местом является стоянка Кульбулак, располагающаяся в непосредственной близости от памятника (1 200 м на север-северо-запад). Данная стоянка располагается в более комфортных экологических условиях, будучи приуро- ченной к восходящим источникам воды. Вероятно, в определенный период обживания стоянки Кульбулак Кызыл-Алма-2 являлась сырьевым источником этой стоянки-поселения. Для подтверждения высказанной идеи можно провести основные техникотипологические аналогии между индустриями верхнепалеолитического слоя 2 Кульбулака и индустрией Кызыл-Алмы-2. Прежде всего, параллели отмечаются в приемах первичного расщепления. В индустриях обоих памятников применялись идентичные приемы первичного расщепления, а именно, расщеплению подвергались плоскостные однонаправленные и бинаправленные нуклеусы параллельного принципа снятий, торцовые нуклеусы для пластинчатых снятий, в том числе и клиновидных разновидностей, а также ядрища призматической системы раскалывания (как одно-, так и двухплощадочные). Отмечается редкость таких категорий плоскостных нуклеусов, как дисковидные и ортогональные. Если рассматривать приемы раскалывания в конкретных группах, то также проявляется идентичность технических приемов. Особенно ярко это демонстрируют немногочисленные карено-идные нуклеусы, среди которых выделены ядрища на сколах продольной и поперечной ориентации, а также кареноидные ядрища на отдельностях кремня. Приемы оформления кареноидных нуклеусов из коллекции Кызыл-Алмы-2 полностью совпадают с приемами оформления различных типов ка-реноидных нуклеусов из индустрии Куль-булака [Колобова и др., 2009]. Практически все технические приемы, описанные для расщепления торцовых и клиновидных яд-рищ Кызыл-Алмы-2, отмечены и в коллекции Кульбулака. Различия можно проследить только в интенсивности утилизации нуклеусов – на Кызыл-Алме они обычно представлены в начальной стадии сработанности, а на Кульбулаке их утилизация проводилась более активно. Эти различия представляются нам напрямую связанными с функциональной принадлежностью памятников. Несомненна технологическая связь между торцовыми клиновидными и карено-идными нуклеусами в обеих индустриях. Заготовками для ядрищ служили треугольные сколы (преимущественно) или отдельности кремня. Ударные площадки, оформлявшиеся сколами с фронтов, располагались под острым углом к фронту. Треугольную форму фронтов расщепления поддерживали латеральные сколы различных модификаций. Их типологическое различие заключается в том, что получение заготовок с торцовых нуклеусов шло на плоскости, а получение заготовок с кареноидных ядрищ выходило на дугу в плане. В результате с торцовых ядрищ обычно получали пластинчатые заготовки с относительно прямым профилем, в то время как с кареноидных нуклеусов – с изогнутым. К торцовым клиновидным нуклеусам близки торцовые клиновидные нуклеусы на сколах из коллекции стоянки Кульбулак [Деревянко и др., 2009]. Среди технических сколов на обеих площадках выделяются реберчатые и полуре-берчатые сколы, инициирующие расщепление на ядрище, а также сколы-«таблетки» (сколы переоформления ударной площадки). Подобный скол был обнаружен в отложениях Кызыл-Алмы-2 при проведении диагностирующей зачистки [Деревянко и др., 2007a]. При корреляции орудийных наборов также обнаруживаются общие черты – превалирование различных типов скребков в орудийном наборе, многочисленность концевых и боковых форм, присутствие вентральных скребков в коллекции Кульбулака и двойных альтернативных в индустрии Кы-зыл-Алмы-2, значительное присутствие долотовидных форм в обоих ассамбляжах. Кардинальное различие состоит в том, что в орудийном наборе Кызыл-Алмы-2 отсутствует мелко- либо микропластинчатый элемент. Однако в силу ориентированности индустрии Кызыл-Алмы-2 на экспорт подготовленного сырья, орудия из пластинок могли не изготовляться на данном памятнике. В целом функциональная принадлежность стоянок накладывает свой отпечаток, в результате чего индустрия Кызыл-Алмы-2 выглядит более древней, однако прослеженные связи однозначно говорят о технологической родственности рассматриваемых комплексов.

В результате проведенных корреляций можно заключить , что стоянки Кызыл - Алма -2 и Кульбулак могли синхронно функционировать , отличаясь функциональ но . Бесспорно , что Кызыл - Алма -2 не была единственным источником сырьевых ресур сов для обитателей Кульбулака , поскольку тот же кремень по осадочным породам мог транспортироваться с других близлежащих стоянок , а источником для эффузивных пород служили устья рек Кызыл - Алма и Джарсая .

KYZYL-ALMA-2 SITE – A NEW UPPER PALEOLITHIC SITE IN WESTERN TIEN SHAN