Стоматологическое здоровье раннесредневекового населения Притоболья (по материалам могильника Устюг-1)

Автор: Слепцова А.В., Зубова А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучена серия представителей бакальской культуры из могильника Устюг-1 с территории Притоболья на предмет динамики стоматологических заболеваний. В ходе обследования 28 индивидуумов были проанализированы частоты кариеса, заболеваний пародонта, эмалевой гипоплазии, зубного камня, абсцессов, прижизненных сколов эмали. Состав патологий зубной системы позволяет предполагать у населения комплексный состав диеты с умеренным присутствием углеводов и преобладанием животного протеина, обусловленный усилением роли охоты и собирательства в хозяйстве. У женщин в серии ниже, чем у мужчин, частота зубного камня. При сравнении бакальской группы с популяциями раннего железного века фиксируются существенные различия палеопатологического статуса зубной системы. Данные по саргатской культурно-исторической общности свидетельствуют о большей подверженности ее населения пищевым стрессам, чем представителей серии из могильника Устюг-1.

Зубочелюстные патологии, кариес, гипоплазия, зубной камень, асбцесс, западная сибирь, раннее средневековье

Короткий адрес: https://sciup.org/14522402

IDR: 14522402 | УДК: 572

Текст научной статьи Стоматологическое здоровье раннесредневекового населения Притоболья (по материалам могильника Устюг-1)

Могильник Устюг-1, расположенный в среднем течении р. Тобола, на территории Заводоуков-ского р-на Тюменской обл., исследован Н.П. Матвеевой в 2009–2012 гг. [Матвеева, 2012; 2014]. Основная часть погребений могильника датируется IV–V вв. н. э. и относится к бакальской культуре, единичные погребения относятся к эпохе энеолита, бронзовому и раннему железному векам.

Ранее состояние здоровья населения, оставившего могильник Устюг-1, исследовалось в специальной работе [Слепченко, Пошехонова, 2014]. Результаты этого исследования показали, что состояние здоровья людей, погребенных в могильнике Устюг-1, было удовлетворительным, о чем свидетельствует небольшое число патологий. Отсутствие воспалительных проявлений на костях показывает приемлемое санитарное состояние места жительства популяции и достаточно высокую сопротивляемость инфекциям.

Основной целью данной работы является анализ зубочелюстных патологий, характеризующий помимо общего уровня стресса также состав рациона питания раннесредневекового населения Притоболья. Ее актуальность обусловлена отсутствием данных о состоянии зубочелюстной системы в раннесредневековых группах Западносибирской лесостепи, затрудняющим анализ динамики антропоэкологической ситуации в эпоху Великого переселения народов.

Серия бакальской культуры из могильника Устюг-1 включает в себя зубы 28 индивидов, из них 9 мужчин, 7 женщин и 8 детей. Пол 4 погребенных установить не удалось. Для каждого индивида фиксировалось наличие кариеса, заболеваний пародонта, эмалевой гипоплазии, зубного камня, прижизненных сколов эмали, абсцессов, ореховидных вздутий.

В исследуемой выборке почти не встречен кариес (см. таблицу ). Отмечено всего два случая. Один из них – пришеечный кариес, во втором случае поражена жевательная поверхность зуба. Причины этого заболевания достаточно разнообразны и отчасти обусловлены генетической предрасположенностью [Бужилова, 1998].

В исследуемой выборке зафиксировано 8 случаев заболеваний пародонта, проявляющихся в обнажении корней зубов, отклонении зубов от их первоначального положения в челюсти, следов воспалительной реакции на костях челюстей. В шести случаях развитие заболевания привело к появлению апикальных абсцессов.

Об условиях жизни населения Притоболья можно судить по степени встречаемости такой патологии, как эмалевая гипоплазия. Формирование гипоплазии происходит в период роста и формирования зубной системы и может, таким образом, отражать влияние внешней среды на организм в этот период [Бужилова, 1998]. Заболевание зафиксировано у 5 индивидов, но выраженность гипопластических поражений слабая, что говорит об умеренном влиянии негативных факторов на пищевой рацион или состояние здоровья обследованных погребенных.

Зубной камень, образующийся из остатков пищи, отмерших эпителиальных клеток, бактерий, солей фосфора, железа и кальция был зафиксирован только у 7 индивидов – 25,0 % выборки, что заметно ниже, чем средние показатели у населения юга Западной Сибири эпох раннего железного века и бронзы [Зубова, 2007, Марченко и др., 2016, Зубова, Марченко, Гришин, 2016]. При этом частоты зубного камня в исследуемой группе у мужчин значительно выше, чем у женщин.

Зафиксирован единичный случай ореховидных вздутий (костных разрастаний) на внутренней стороне нижней челюсти.

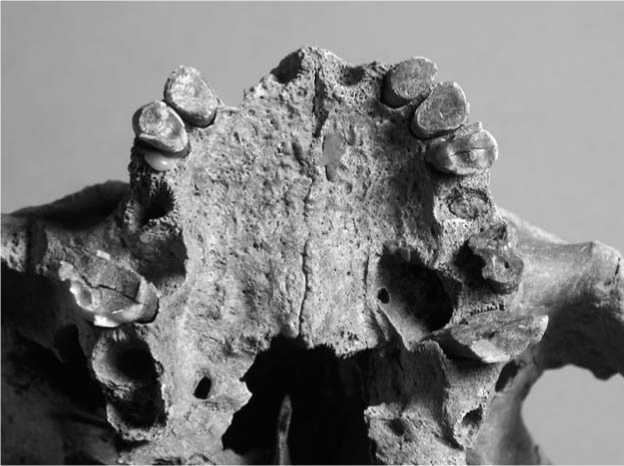

У 11 индивидов – 40,7 % выборки – зафиксированы прижизненные сколы эмали. В основном они располагаются по краям жевательной поверхности зубов и представляют собой как мелкие повреждения (1–2 мм), так и более крупные, затрагивающие большую часть коронки, иногда и корня. Один такой пример можно наблюдать у индивида 94-36 (см. рисунок ). С левой стороны верхней челюсти поперечный раскол моляра зуба привел к периодонтиту с образованием обширного абсцесса.

Сравнить полученные данные с группами эпохи раннего железа и Средневековья удалось не по всему комплексу признаков. Как правило, публиковались данные по частотам кариеса, согласно которым показатель, наблюдаемый в серии из Устюга, очень низкий. Аналогично низкая частота наблюдалась у предшествующего населения саргатской культуры, Д.И. Ражевым был зафиксирован только один случай поражения патологией (из 2598 зубов) [Ражев, 2009]. В целом низкая частота кариеса свойственна большинству групп эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья с территории Сибири, привлеченных для сравнения. Это отличает их от населения эпохи раннего железного века европейской части России, где кариес встречен в 20,7 % у ранних сармат и в 12,8 % случаев у поздних [Суворова, 2008].

Зубочелюстные патологии серии из могильника Устюг-1

|

Название признака |

Мужчины |

Женщины |

Суммарно |

|||

|

n/N |

% |

n/N |

% |

n/N |

% |

|

|

Кариес |

1(9) |

11,1 |

0(7) |

0,0 |

2(28) |

7,1 |

|

Заболевания пародонта |

4(9) |

44,4 |

4(7) |

57,1 |

8(23) |

34,8 |

|

Гипоплазия эмали |

3(9) |

33,3 |

2(7) |

28,6 |

5(28) |

17,9 |

|

Абсцесс |

5(9) |

55,6 |

1(7) |

14,3 |

6(23) |

26,1 |

|

Зубной камень |

5(9) |

55,6 |

1(7) |

14,3 |

7(28) |

25,0 |

|

Сколы эмали |

6(9) |

66,7 |

4(7) |

57,1 |

11(28) |

39,3 |

|

Ореховидные вздутия |

1(9) |

11,1 |

0(7) |

0,0 |

1(23) |

4,3 |

Множественные сколы эмали, абсцессы, прижизненная потеря зубов.

Анализ средневековых серий из таежной зоны Западной Сибири с VIII до начала XX в., проведенный Д.И. Ражевым, М.П. Ры-кун и Е.О. Святовой в отдельной работе [2011], показал, что в выборках VIII – начала XII в. (Зеленый Яр, Сайгатинский 1, 3, 6, Нех-урий 3.5, Усть-Балык) и конца XII–XVI в. (Бедеревский Бор I, II, Сайгатинский 1, 3, 4, Зеленый Яр, Усть-Балык) процент индивидов с зубами, пораженными кариесом, также невелик. Достоверный же скачок кариозных поражений –

до 50 % наблюдается в выборках XVII – начала XX в. (Бедеревский Бор II, Усть-Балык, Надымский городок, Варгананджино), что связано с освоением Сибири и импортом легкоусваиваемых углеводов и сахара. В поздних выборках русского населения (Верхотурье, Ревда, Каменск-Уральский) процент пораженных зубов достигает 77,8 %. [Ражев, Ры-кун, Святова, 2011].

Данных по частотам эмалевой гипоплазии намного меньше. Для западносибирской лесостепи они имеются только для населения эпохи бронзы – раннего железного века [Зубова, 2007; Зубова, Марченко, Гришин, 2016; Марченко и др., 2016], по сравнению с которыми группа, оставившая могильник Устюг-1, выглядит относительно благополучно. У саргатского населения, ранних и поздних сарматов, а так же скифского населения Европейской части России, для которых также были опубликованы данные, частота патологии может достигать более чем 70 %. [Перерва, 2002; Суворова, 2008; Ражев, 2009]

Распространенность зубного камня в серии также выгодно отличает ее от популяций эпохи раннего железного века, по сравнению с которыми она минимальна. Так у носителей саргатской культуры частота этой патологии в некоторых группах достигает 100 % [Зубова, неопубликованные данные]. Эти данные могут свидетельствовать об изменениях и различиях в технологиях приготовления пищи.

Та же закономерность выявляется при сравнении частот заболевания пародонта. Частота заболевания в исследуемой серии сопоставима с серией из могильника Ростовка [Зубова, Марченко, Гришин, 2016], где частота патологии низка даже для эпохи бронзы (42,9 %). В сериях эпохи раннего железного века она намного выше: у саргатцев может достигать 85,7 %, превышает отметку в 80,0 % в сериях пазырыкской культуры [Молодин и др., 2003] и достигает 100 % в группах ранних и поздних сарматов [Суворова, 2008]. Для средневекового населения Западной Сибири данных о заболевании нет.

Частота апикальных абсцессов, которые являются следствием заболеваний пародонта, в серии из Устюга типична для сибирских групп VIII– XII вв. [Ражев, Рыкун, Святова, 2011], но ниже, чем в выборках XVII – начала XX в., где она достигает 60–70 % [Там же, с. 110].

Результаты проделанного анализа позволяют сделать ряд выводов о палеоэкологии популяций Устюг-1 и составе ее диеты. Низкие частоты кариеса, заболеваний пародонта и зубного камня свидетельствуют о преобладании в рационе популяции мясной пищи и о достаточно грубой технологии ее обработки. Они сближают серию из Устюга с некоторыми популяциями эпохи бронзы [Зубова, Марченко, Гришин, 2016] и могут свидетельствовать о переходе бакальского населения от системы питания саргатской общности, о снованной на потреблении продуктов животноводства, в особенности молочных, кисломолочных изделий [Матвеева и др., 2005], к более традиционному для Западной Сибири рациону, подразумевающему в большей степени использование продуктов охоты и собирательства.

Список литературы Стоматологическое здоровье раннесредневекового населения Притоболья (по материалам могильника Устюг-1)

- Бужилова А.П. Палеопатология в биоархеологических реконструкциях//Историческая экология человека: Методика биологических исследований. -М., 1998.

- Зубова А.В. Некоторые палеопатологические характеристики населения Западной Сибири эпох развитой и поздней бронзы//Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. -2007. -T. XIII. -С. 244-248.

- Зубова А.В., Марченко Ж.В., Гришин А.Е. Структура питания носителей одиновской культуры Барабинской лесостепи (одонтологические данные)//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2016. -№ 3 (34). -С. 164-178.

- Марченко Ж.В., Панов В.С., Гришин А.Е., Зубова А.В. Реконструкция и динамика структуры питания одиновского населения Барабинской лесостепи на протяжении III тыс. до н.э.: Археологические и изотопные данные//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2016. -№ 3 (34). -С. 107-115.

- Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Берлина С.В., Чикунова И.Ю. Комплексное изучение условий жизни западносибирского населения в раннем железном веке. -Новосибирск: СО РАН, 2005. -228 с.

- Матвеева Н.П. Могильник Устюг-1 по раскопкам 2009-2010 гг.//AB ORIGINE. -Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. -Вып. 4. -С. 38-75.

- Матвеева Н.П. Могильник Устюг-1 по раскопкам 2011-2012 гг.//AB ORIGINE. -Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. -Вып. 6. -С. 26-58.

- Молодин В.И., Воевода М.И., Чикишева Т. А. Ромащенко А.Г., Полосьмак Н.В., Шульгина Е.О., Нефедова М.В., Куликов И.В., Дамба Л.Д., Губина М.А., Кобзев В.Ф. Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). Интеграционные проекты СО РАН. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2003. -Вып. 1. -286 с.

- Перерва Е.В. Патология поздних сарматов из могильников Есауловского Аксая//OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. -М.: Ин-т археологии РАН, 2002. -С. 141-151.

- Ражев Д.И. Биоантропология населения саргатской общности. -Ектеринбург: УрО РАН, 2009. -492 с.

- Ражев Д.И., Рыкун М.П., Святова Е.О. Стоматологическое здоровье средневекового населения лесной зоны Западной Сибири//Вестник археологии, антропологии и этнографии. -2011. -№ 1 (14). -С. 103-115.

- Слепченко С.М., Пошехонова О.Е. Патологические проявления на палеоантропологическом материале раннесредневекового могильника Устюг-1//Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2014. -№ 4. -С. 87-95.

- Суворова Н.А. Одонтологическая характеристика ранних кочевников Южного Приуралья по материалам могильника Покровка-10 (предварительное сообщение)//Малашев В.Ю., Яблонский Л.Т. Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время. -М.: Восточная литература РАН, 2008. -С. 87-95.