STR-генотипирование осетровых рыб, выращиваемых в УЗВ: значение и перспектива применения

Автор: Гинаятов Н.С., Бейшова И.С., Ульянов В.А., Ульянова Т.В., Ковальчук А.М., Сидарова А.Ж.

Статья в выпуске: 3 т.255, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследований по оценке полиморфизма по 7 микросателлитным локусам ДНК осетровых рыб, в которых идентифицировано 69 аллелей. Все исследуемые особи были гетерозиготными, соответственно, уровень наблюдаемой гетерозиготности равнялся 1. На основании полученных результатов оценки полиморфизма STR-локусов у сибирских осетров, выращиваемых в УЗВ, установлено, что в исследуемой группе соотношение ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности, а также показателя индекса фиксации (Fis), говорит об избытке гетерозигот в них и высоком «запасе» генетического разнообразия по STR-локусам.

Рыбы, осетр, генотипирование, str, узв

Короткий адрес: https://sciup.org/142238904

IDR: 142238904 | УДК: 639.371/.374, | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_2_255_116

Текст научной статьи STR-генотипирование осетровых рыб, выращиваемых в УЗВ: значение и перспектива применения

Генетическая идентификации осетровых рыб в условиях индустраильной аквакультуры обусловлена необходимостью при формировании пар для воспроизводства, т.к. при разведении осетровых на установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) имеется риск близкородственого скрещивания и как следствие – инбридинг, приводящий к снижению продуктивности и плодовитости рыб [3, 5]. Для изучения генетической структуры осетровых рыб в качестве генетического маркера является микросателлиты, ввиду широкой распространенности их по всему геному, и служат инструментом для высокоэффективного генетического картирования и характеристики таксонов, установления филогенетических связей, уточнения конспецифических гибридизаций, идентификации посадочного материала [4, 8]. Следовательно, оценка полиморфизма STR-локусов у осетров, выращиваемых в условиях УЗВ, послужила целью исследований, для достижения которой определены задачи:

– Охарактеризовать аллелофонд популяций осетровых рыб, выращиваемых в УЗВ;

– Рассчитать популяционногенетические характеристики по микросателлитным маркерам;

– Определить степень генетического разнообразия в популяции осетровых рыб.

Материал и методы исследований. В качестве исходного материала для исследования послужила ДНК, выделенная из фрагментов грудных плавников, отобранных от ремонтно- маточного поголовья осетровых рыб, выращиваемых в УЗВ. Объектом исследований послужили 20 особей сибирского осетра (Acipenser baerii) выращиваемых на базе лаборатории ихтиологии и аквакультуры ЗападноКазахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. Лабораторные исследования проведены в лаборатории биотехнологии и диагностики инфекционных болезней Испытательного центра Западно-Казахстанского аграрнотехнического университета имени Жангир хана.

ДНК было экстрагировано из тканей плавников с использованием коммерческого набора «ДНК-Экстран-2», который позволяет качественно выделить геномную ДНК с высоким выходом и чистотой. Для оценки генетического полиморфизма были использованы 7 микросателлитных локусов (Таблица 1) [11].

В системе капиллярного электрофореза «АBI 3500 Genetic аnаlyzer» проводилось электрофоретическое разделение продуктов амплификации и с применением программного обеспечения GeneMаpper определены длины аллелей.

При анализе учитывались только те фрагменты, которые располагались в ожидаемом аллельном диапазоне и соответствовали границам локуса. Все фрагменты, локализованные за пределами крайних аллелей данного локуса, не подлежали к дальнейшему анализу.

Популяционно-генетические характеристики были определены по формулам:

Наблюдаемая гетерозиготность вычислялась по М. Нею [9]:

Ho = 1 / n * Ʃ hi где, hi – количество гетерозигот на объем выборки, усредненное по локусам.

Ожидаемая гетерозиготность вычислялась по формуле

Не = 1 – Са, где, Са – ожидаемая гомозиготность, ее определяют через коэффициент гомозиготности по формуле Робертсона:

Ca = Ʃ pi2

где, pi2 – квадраты частот аллелей локусов.

Индекс фиксации (Fis) дает возможность установить связь между индивидуумами отдельной популяции и популяцией в целом. Положительное значение данного показателя означает нехватку гетерозигот в данной популяции, в то время как отрицательное значение индекса указывает на избыток гетерозигот, т.е. количественно отражает отклонение частот встречаемости гетерозиготных генотипов от теоретически ожидаемой по Харди-Вайнбергу:

Fis = 1 – (Ho / He)

где, Ho – наблюдаемая гетерозиготность;

He – ожидаемая гетерозиготность.

Уровень полиморфности это величина, обратная коэффициенту гомозиготности Робертсона и является важным показателем, характеризующий число активно действующих аллелей в популяции:

Ae = 1 / Ca где, Ca – ожидаемая гомозиготность.

Результаты оцениваются по принципу, чем выше степень ожидаемой гомозиготности, тем значительнее снижается генетическое разнообразие в популяции.

Таблица 1 – Локусы для анализа полиморфизма осетровых рыб

|

Локус |

Прямая и обратная последовательность (5´-3´) |

Диапазон фрагментов (bp) |

Структура повтора |

|

AoxD161 |

F:GTTTGАААTGАTTGАGААААTGC R:TGАGАCАGАCАCTCTАGTTАААCАGC |

98-153 |

ATCT |

|

Afug41 |

F:TGАCGCАCАGTАGTАTTАTTTАTG R:TGАTGTTTGCTGАGGCTTTTC |

182-274.5 |

ATCT |

|

LS19 |

F:CATCTTAGCCGTCTGGGTAC R:CAGGTCCCTAATACAATGGC |

124.5-164 |

GTT |

|

Afug135 |

F:GCCААTTCCTGАААTАTАCCАG R:CGАААCCGCTTCАGАCCTT |

184-276 |

ATCT |

|

Afug37 |

F:CAGGGAATCATGAGCACACG R:TGGCGCAGGATTTTGACAC |

144-212 |

ATCT |

|

Spl173 |

F:GGCTTTTGTCTGAAACGTCC R:TGGTGTGTGATTTTGAAGGC |

228-324 |

ATCT |

|

AoxD165 |

F:TTTGАCАGCTCCTААGTGАTАCC R:ААGCCCTАCААCАААTGTCАC |

157-226 |

ATCT |

Результат исследований.

Прогенотипировано 20 особей сибирского осетра, выращиваемых в условиях УЗВ, при котором аллелофонд исследуемой группы по 7 микросателлитным локусам ДНК были получены данные, характеризующие полиморфизм маркеров.

У группы сибирского осетра, выращиваемых в УЗВ, по локусу AoxD161 было выявлено 7 аллелей. Наибольшее часто встречались особи, имеющие аллель 9 – 0,262, а наименьшее количество особей имели аллель 10 (0,033).

В локусе Afug41 у группы сибирского осетра выявлено большее количество аллелей – 11, наиболее высокая частота отмечена для аллеля 17 (0,246), наименьшая частота наблюдалась для аллелей 12 (0,015), 13,3 (0,015) и 18 (0,015). Козлова Н.В. с соавт. проведен анализ генетического разнообразия производителей русского осетра в условиях аквакультуры по микросателлитным ДНК-маркерам, из которого было показано, что локус Afug41 был высокополиморным и имел 17 аллелей [2].

Локус LS19 является одним из наименее полиморфных для исследуемой группы, т.к. содержит 6 аллелей, а высокая частота отмечается для аллелей 10 (0,370) и 11 (0,296). Наименьшей частотой характеризуется аллель 8 (0,019). Georgescu S.E. et al. изучали генетическое разнообразие гибридных осетровых рыб ( A. baerii x A. gueldenstaedtii ), выращиваемых в Румынии. Ими было выявлено, что локус LS19 имел 8 аллелей [6].

Восемь аллелей выявлено в локусе Afug135. В группе сибирского осетра с наибольшей частотой встречаются аллели 10 (0,203) и 14 (0,203). Аллель 16 является одной из самых редких, и ее частота составляет 0,016.

Одним из высокополиморфных для группы сибирского осетра является локус Afug37, т.к. в этом локусе было выявлено 12 аллелей. Наиболее распространены аллели 12 (0,183) и 17 (0,169). Аллели 8, 19 и 20 являются редкими, т.к. их частота в исследуемой группе была одинаковой и составила 0,014. Напротив, B. Welsh et al. было обнаружено, что у озерного осетра Acipenser fulvescens в локусе Afug37 было выявлено всего 5 аллелей, а у зеленого осетра A. medirostris – 7 аллелей [10].

Локус Spl173, также как локусы Afug41 и Afug37, является одним из наиболее полиморфных для исследуемой группы сибирского осетра. В нем выявлено 11 аллелей. С наибольшей частотой встречается аллель 14.3 (0,189), с наименьшей – аллели 12,3, 13 и 15, у которых отмечена одинаковая частота – 0,027.

В локусе AoxD165 выявлено 10 аллелей. В группе наиболее распространенным оказался аллель 13 (0,263), а наименее распространенными – аллели 15.2 и 19.3, их частота была одинаковой и составляла 0,015. При исследовании полиморфизма микросателлитных локусов у сибирского осетра, обитающего в России, в локусе AoxD165 было выявлено 23 аллеля, что является показателем его высокой полиморфности.

Таким образом, анализ полиморфизма ДНК-микросателлитных локусов сибирских осетров, выращиваемых в УЗВ, следует отметить, что всего в 7 локусах идентифицировано 69 аллелей, причем их количество составляет от 6 аллелей в локусе LS19 до 12 – в локусе Afug37.

В ходе анализа генофонда исследуемой группы сибирских осетров, выращиваемых в УЗВ, по 7 STR-локусам были получены данные, характеризующие полиморфизм каждого из маркеров (Таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика микросателлитных локусов сибирских осетров, выращиваемых в

УЗВ (n=20)

|

Показатель |

AoxD161 |

Afug41 |

LS19 |

Afug135 |

Afug37 |

Spl173 |

AoxD165 |

Среднее |

|

Диапазон (размер) повторностей |

7-15 |

10-20 |

5-16 |

10-19 |

8-20 |

8,1-16,1 |

11,2-19,3 |

– |

|

Среднее количество аллелей на особь |

3,05 |

3,25 |

2,7 |

3,2 |

3,55 |

1,85 |

3,25 |

2,98 |

|

Наблюдаемая гетерозиготность |

1 |

0,950 |

1 |

0,950 |

1 |

0,550 |

1 |

0,921 |

|

Ожидаемая гетерозиготность |

0,817 |

0,853 |

0,742 |

0,846 |

0,873 |

0,878 |

0,815 |

0,832 |

|

Ожидаемая гомозиготность |

0,183 |

0,147 |

0,258 |

0,154 |

0,127 |

0,122 |

0,185 |

0,168 |

|

Уровень полиморфности |

5,464 |

6,803 |

3,876 |

6,494 |

7,874 |

8,197 |

5,405 |

5,952 |

|

Индекс фиксации |

-0,224 |

-0,114 |

-0,348 |

-0,123 |

-0,145 |

0,374 |

-0,227 |

-0,107 |

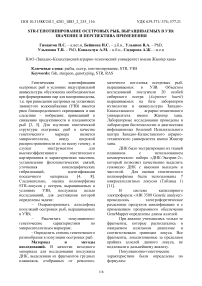

—♦—Наблюдаемая гетерозиготность Я Ожидаемая гетерозиготность

Рисунок 1 – Характеристики полиморфизма микросателлитных STR-локусов исследованной группы сибирского осетра (наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность, ожидаемая гомозиготность, индекс фиксации)

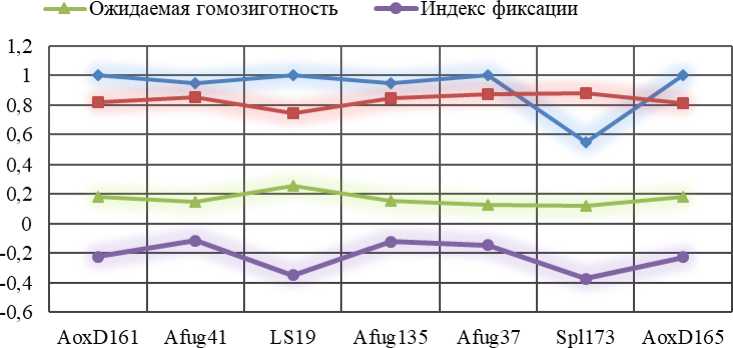

Рисунок 2 – Характеристики полиморфизма микросателлитных STR-локусов исследованной группы сибирских осетров

В вопросах динамики генетического состава популяций важным параметром является гетерозиготность, возникающая при слиянии разнокачественных гамет в гетерозиготу, т.к. она положительно сказывается при адаптации популяций к новым условиям окружающей среды, а также в микроэволюционном процессе.

Наблюдаемая гетерозиготность (Но) является мерой генетической изменчивости в популяции, а для точной оценки изменчивости популяции используют ожидаемую гетерозиготность (Не), рассматривающий уровень аллельного разнообразия, в связи, с чем были оценены как наблюдаемая, так и ожидаемая гетерозиготность по 7 STR-локусам.

По локусу Afug41 у сибирского осетра показатель ожидаемой гетерозиготности составлял 0,853. Согласно данным Barmintseva, A.E. с соавт. ожидаемая гетерозиготность также была высокой и находилась в диапазоне от 0,76 у шипа до 0,99 у сибирского осетра Acipencer baerii [5].

Согласно нашим данным группа сибирского осетра по локусу Afug135 характеризовалась довольно высокой ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготностью – 0,846 и 0,950. Напротив, у озерного осетра Acipenser fulvescens наблюдался средний уровень данных показателей, причем наблюдаемая гетерозиготность (0,67) была ниже, чем ожидаемая (0,72).

Наши результаты соотносятся с данными B. Welsh et al., так, в исследуемой ими группе озерного осетра Acipenser fulvescens локус Afug37 также характеризовался высокими ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготностью – 0,98 и 1,0. Кроме этого, также наибольшими значениями ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности обладал локус Afug41 – 0,99 и 1,0, соответственно.

Исследуемая группа сибирского осетра по локусу AoxD161 характеризовалась уровнем ожидаемой гетерозиготности равным 0,817. Полученные данные соотносятся с результатами Барминцевой А.Е. с соавт., согласно которым уровень ожидаемой гетерозиготности у российской популяции сибирского осетра Acipencer baerii также был высоким (0,99) [1].

По локусу AoxD165 у исследуемой нами группы сибирского осетра значение ожидаемой гетерозиготности составляло 0,815, это согласуется с данными Барминцевой А.Е. с соавт. по изучению сибирского осетра, обитающего в России – 0,96. В остальных исследуемых ими группах осетровых ожидаемая гетерозиготность была также высокая, за исключением белуги Huso huso – 0,34. Henderson-Arzapalo A., изучая атлантического осетра Acipenser oxyrinchus, выявили, что по локусу AoxD161 значение ожиадемой гетерозиготности составляло 0,853, а наблюдаемой было ниже – 0,733 [7].

В отношении ожидаемого уровня гетерозиготности (Не) характеризовался максимальным показателем – 0,878, а в локусе LS19 – минимальное значение 0,742, а локусы AoxD161, LS19, Afug37 и AoxD165 характеризовались наибольшей наблюдаемой гетерозиготностью (Но). Так, по этим локусам все исследуемые особи были гетерозиготными, соответственно, уровень наблюдаемой гетерозиготности равнялся 1. Наименьшее значение наблюдаемой гетерозиготности было в локусе Spl173 – 0,550 (Рисунок 1).

Анализ данных показателя индекса фиксации (Fis) показал, что только локус Spl173 отличался недостатка гетерозигот 0,374, максимальная в локусе LS19 до -0,348, а во всех остальных случаях наблюдалась различная степень преобладания показателей наблюдаемой гетерозиготности (Но) над ожидаемой (Не).

По данным рисунка 2 видно, что средний показатель уровня полиморфности исследуемых локусов составил 5,952. Наибольший уровень полиморфности наблюдался у локуса Spl173 (8,197), наименьший – у локуса LS19 (3,876).

Заключение. При оценке полиморфизма STR-локусов у исследуемой популяции сибирских осетров, выращиваемых в УЗВ, установлено, что соотношение ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности, а также показателя индекса фиксации, говорит о высоком «запасе» генетического разнообразия по STR-локусам, ввиду избытка гетерозигот.

Исследовательская работа выполнена в рамках грантового финансирования по научным и (или) научно-техническим проектам на 20222024 годы по проекту АР14870980 «Изучение специфических особенностей генетической структуры осетровых рыб и их гибридов, выращиваемых в установках замкнутого водоснабжения», источником финансирования которого является Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

В статье приведены результаты исследований по оценке полиморфизма по 7 микросателлитным локусам ДНК осетровых рыб, в которых идентифицировано 69 аллелей. Все исследуемые особи были гетерозиготными, соответственно, уровень наблюдаемой гетерозиготности равнялся 1. На основании полученных результатов оценки полиморфизма STR-локусов у сибирских осетров, выращиваемых в УЗВ, установлено, что в исследуемой группе соотношение ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности, а также показателя индекса фиксации (Fis), говорит об избытке гетерозигот в них и высоком «запасе» генетического разнообразия по STR-локусам.

Список литературы STR-генотипирование осетровых рыб, выращиваемых в УЗВ: значение и перспектива применения

- Барминцева, А. Е. Использование микросателлитных локусов для установления видовой принадлежности осетровых (Acipenseridae) и выявления особей гибридного происхождения / А. Е. Барминцева, Н. С. Мюге // Генетика. – 2013. – Т. 49. – № 9. – С. 1093-1105.

- Козлова, Н. Применение молекулярно-генетических исследований в аквакультуре осетровых рыб / Н. Козлова, Н. Базелюк, Д. Файзулина, Е. Стоногина // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. – 2013. – №. 3. – С. 113-117.

- Мюге, Н.С. Полиморфизм контрольного региона митохондриальной ДНК восьми видов осетровых и разработка системы ДНК-идентификации видов / Н. С. Мюге, А. Е. Барминцева, С. М. Расторгуев [и др.] // Генетика. 2008. – Т. 44. – С. 1-7.

- Чебанов, М. С. Формирование генетической коллекции осетровых в южном филиале ФГУП ФСГЦР / М. С. Чебанов // Материалы Первой Всероссийской конференции «Генетика, селекция и воспроизводство рыб», СПб, 2002. – С. 73-80.

- Шалгимбаева, Г.М. Генетическое разнообразие севрюги реки Урал / Г. М. Шалгимбаева, А. Е. Барминцева, Л. Н. Мюге, К. Б. Исбеков, Н. С. Мюге // Труды ВНИРО, 2018. – Т. 171. – С. 95-105.

- Barmintseva, A. E. Natural genetic polymorphism and phylogeography of Siberian sturgeon Acipenser baerii Brandt, 1869 / A. E. Barmintseva, N. S. Myuge, // Russian Journal of Genetics, 2017. – V. 53(3). – Р. 358-368. DOI: 10.1134/S1022795417030024

- Georgescu, S. E. Analysis of the microsatellite variation in the common hybrid between russian sturgeon (Acipenser Gueldenstaedtii) and siberian sturgeon (Acipenser Baerii) from aquaculture / S. E. Georgescu, O. Canareica, A. Dudu, M. Costache // Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research. – 2013. – V. 15.2. – Р. 117-124.

- Henderson-Arzapalo, A. Novel microsatellite markers for Atlantic sturgeon (Acipenser oxyrinchus) population delineation and broodstock management / A. Henderson-Arzapalo, T. L. King // Molecular Ecology Notes. – 2002. – V. 2. – P. 437-439.

- Nazari, S. Analysis of the genetic structure of the Persian sturgeon (Acipenser persicus) populations: Comparison of control region sequencing and PCR-RFLP analysis of mitochondrial DNA / S. Nazari, M. Pourkazemi, M. R. Khoshkholgh // Iranian Journal of Fisheries Sciences. – 2020. – V. 19(6). – Р. 3201-3220.

- Nei, M. Accuracy of estimated phylogenetic trees from molecular data. II. Gene frequency data / M. Nei, F. Tajima, Y. Tateno // Journal of Molecular Evolution. – 1983. – Vol. 19. – P. 153-170.

- Welsh, A. B. Identification of microsatellite loci in lake sturgeon. Acipencer fulvescens, and their variability in green sturgeon, A. medirostris / A. B. Welsh, M. Blumberg, B. May // Mol. Ecol. Notes, 2003. – V. 3. – P. 47-55.