Страбон против Посидония: полемика о влиянии Солнца на климат в F 223 EK

Автор: Щеглов Дмитрий Алексеевич

Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 2 т.4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Фрагмент 223 EK Посидония всегда считался чрезвычайно сложным для интерпретации. В этом тексте Страбон рассматривает некую теорию Посидония о влиянии солнца на климат. В данной статье показывается, что Страбон неверно истолковывает высказывания Посидония, приписывая ему откровенно абсурдные идеи. Соответственно, зависящие от Страбона современные комментаторы также представляют теорию Посидония в неверном свете. Далее предлагается альтернативное истолкование этой теории, которое позволяет лучше объяснить смысл высказываний Посидония и спасти его от ложных обвинений в приверженности абсурдным идеям.

География, климат, полемика, ошибочное истолкование

Короткий адрес: https://sciup.org/147103309

IDR: 147103309

Текст научной статьи Страбон против Посидония: полемика о влиянии Солнца на климат в F 223 EK

Фрагмент 223 E(delstein)-K(idd) философа-стоика Посидония приводил в растерянность не одно поколение исследователей. Большинство комментаторов единодушны в том, что Посидоний здесь утверждал, будто западные части ойкумены засушливы, а восточные (и в частности, Индия) – влажны, поскольку западные больше подвержены воздействию солнца в силу некой неравномер- ности в его ежедневном движении.1 Такая интерпретация – её можно назвать стандартной 2 – создаёт серьёзную проблему: идеи, которые она приписывает Посидонию, откровенно абсурдны. Попытки избежать этой абсурдности неизбежно заставляют комментаторов либо оставлять некоторые детали фрагмента без объяснения, либо прибегать к помощи разнообразных необоснованных допущений.

Задача данной статьи состоит в том, чтобы попытаться найти наиболее простое и непротиворечивое объяснение фрагмента 223 EK. Статья строится следующим образом. В разделе I показывается, что стандартная интерпретация фрагмента не опирается на слова самого Посидония, но отражает предвзятое прочтение Страбоном одного краткого и туманного замечания Посидония, к тому же вырванного из своего оригинального контекста. Опираясь на этот вывод, я последовательно рассматриваю отдельные элементы предложенного Страбоном толкования слов Посидония. По моему мнению, данное Страбоном объяснение ошибочно, по крайней мере, в трёх пунктах: (1) Посидоний в действительности не говорил обо всей ойкумене (раздел III); (2) не говорил он и о ежедневном движении солнца с востока на запад, но скорее – о его годовом цикле движения по широте (раздел IV); (3) теория, на которую ссылался Посидоний, не имела ничего общего с идеей об универсальной дифференциации климата между востоком и западом, но скорее была тождественна теории, хорошо известной из источников, при помощи которой он пытался объяснить различие между климатами экваториальной и субтропической зон (разделы II и V). Наконец, я предлагаю новое прочтение рассматриваемого высказывания Посидония, при котором оно оказывается вполне понятным и прекрасно согласующимся с его другими географическими взглядами (разделы V–VII).

I. Замечание Посидония и его интерпретация Страбоном

В конце параграфа 17.3.9 «Географии» Страбон отмечает, что средиземноморское побережье Мавритании представляет собой плодородную равнину, орошаемую многими реками (та 8’ еке! лрО? ОаХатту ка! ле81а еи8а1^ора еать ка! лОХес? лоХХа! ка! лота^о! ка! Хь^ра!).3 Весь следующий параграф служит пространным комментарием к этому замечанию (17.3.10 C830 = FGrH 87 F 80 = F 223 EK = F 66 Theiler). Комментарий делится на две части: первая содержит прямые ссылки на Посидония, а во второй их нет4. Рассмотрим сначала первую часть:

Постеь8ыуьо? 8’ оик Ol8' el аХрбеиеь фрста? оХЬуоь? каь рькро!? 8ьарре!стба1 котаро!? тру Афиру- аитои? yap ои? ’АртерЬ8шро? еьррке — тои? рета^и тр? AuyyO? каь Кархр8оуо? — каь коХХои? еьррке каь реуаХои?. еу 8е тр рестоуаЬа таит’ аХрбесттероу е’ьяеТу, еьррке 8е тоитои тру аЬтЬау аито?' рр уар катор^реТстбаь то!? арктько!? рересть, кабакер ои8е тру АЬбьокЬау фастЬ (8iO коХХакь? Хоьрька еркЬктеьу ико аихршу каь та? ХЬруа? теХратшу кЬркХастбаь каь тру акрЬ8а екькоХа^еьу). еть фрсть та реу ауатоХька иура еТуаь, тоу уар рХьоу ауЬстхоута тахи караХХаттеьу —, та 8’ есткерьа £рра^ еке! уар катасттрефеьу.

Прав ли Посидоний, говоря, что только небольшое число незначительных рек протекает через Ливию, я не знаю; ведь это те же самые реки, о которых говорил Артемидор (F А 77 Stihle) — между Линксом и Карфагеном, — которые он называл большими и многочисленными5. Это правильнее было бы сказать о внутренней части страны, для чего он сам называет причину: ведь в северной части не бывает дождей, как это говорят также и об Эфиопии (поэтому от засухи нередко возникают заразные заболевания, озёра заполняются тиной и распространяется саранча). Далее он говорит, что восточные области влажные, ибо восходящее солнце проходит быстро, тогда как западные области сухие, ибо там оно поворачивает.6

Только три краткие фразы в этом пассаже можно с уверенностью рассматривать как цитаты из Посидония, включённые в контекст рассуждений Страбона: Посидоний утверждает, что (1) оХ1уо1? ка! pLкpo'L? SLappeloOaL потаро!? yqv AiPuqv, поскольку (2) pq yap кaтopPpe'LoбaL тот? apKTiKol? pepeoi, так как (3) та pev а^ато\1ка uypa elvai, тор yap ^Хюр айахоута тахи пapaXXaттeLv, та 8’ eonepia £qpa, eкe'L yap кaтaoтpeфeLv . 7

Два момента в последней фразе остаются неясными: (1) какие области Посидоний подразумевает под та аратоХ1ка и та eonepia? и (2) что он имеет в виду, используя выражения тахи пapaXXaттeLv и кaтaoтpeфeLv применительно к движению солнца? Вместе эти две неясности создают третий и наиболее сложный вопрос. Что за теория могла стоять за всеми этими загадочными словами Посидония: теория, которая была бы способна объяснить, как ссылка на некие «быстрые прохождения» и «повороты» в движении солнца может быть использована для доказательства того, что «восточные» области – влажные, а «западные» – засушливые8?

Нетрудно увидеть, что вторая часть параграфа 17.3.10 представляет собой, в сущности, попытку самого Страбона ответить на эти три вопроса:

uypa yap ка! fqpd та pev nap’ и8атыр аф6ор!ар q onaviv XeyeтaL, та 8e napa трр тыр qXLwv PovXeтaL 8e Xeyeiv та napa той? рХ!ои?' таита 8e пavтe? apктLKo'L? ка! peoqpPpLvo'L? кХ1рао!Р aфop'L^ouoL. ка! pqv аратоХ!ка тe ка! 8иортка та pev пpO? та? oLкqoeL? XeyOpeva каб’ eкaoтqv nqv о!кро!Р ка! nqv peтaптыoLv тыр 0pL£0vтаv aXXa ка! aXXa ёот!р, ыот’ ои8’ eveoтL кабоХ!кы? eLnelv ёпт тыр aпepLXqптыv то пХрбо? от! та pev аратоХ!ка Uypa, та 8e 8иор!ка ^qpa (ы? 8e XeyeтaL пpO? rqv oLKovpevqv оХрр ка! та? eoxa^a? та? то!аита? о!а ка! q ’IvSi^q ка! q ’ipqpLa, XeyoL av, e! apa, rqv то!аитрр

Кидда. В любом случае, главный тезис, защищаемый в настоящей статье, никак не зависит от того, принимаем ли мы конъектуру Кидда или нет.

акофастьр). ть? оир q кьбaрОтq? Tq? аьтьоХоуьа?; ер yap керьфора awe^ei те каЬ aSьaXe'ьктф тои qX'ьov ть? ар eiq катаатроф^; тО те тахо? Tq? караХХаур? картахои iaov. аХХы? те кара Tqv evapyeiav естть та естхата Tq? ’ipqp'ia? q Tq? Маироистьа? та кро? Svoьр ^ра Xeyeiv акартыр раХюта' каь уар то керьехор еикратор ехеь каь кХеьсттыр uSaTUv еикоре!. еь Se то кaтaaтpeфelv тоюитор eiXqктal Отi ертаиба штата Tq? oiкovцevq? икер yq? yiveтal, Ti тоито ovvтelvel кро? фqpaalav; rai уар ертаиба ка1 ер то!? aXXol? токоь? Tq? oiкoupeрq? то!? тavтoкXlрeol тор шор SlaXlкыр хророр, тор Tq? рикто?, екареьсть каХьр ка'ь берраЬреь т^р у^р.

Ведь [области] называются «влажными» или «сухими» либо по причине обилия или недостатка вод, либо – обилия или недостатка солнца; [Посидоний] же хочет говорить о воздействии солнца; [но] его воздействие все определяют в зависимости от северных и южных широт. «Восточный» же и «западный», когда [эти слова] употребляются по отношению к отдельным областям, для каждой области и изменения горизонтов будут разными, так что в отношении [всего] бесчисленного множества областей невозможно сказать в общем, что восточные области влажные, а западные сухие. Когда же это говорится в отношении всей ойкумены и таких её оконечностей, как Индия и Иберия, он мог бы высказать, если это вообще возможно, подобное утверждение. Так в чём же убедительность такого объяснения причин? Какой «поворот» может быть в постоянном и непрерывном движении солнца? И скорость «прохождения» солнца повсюду одинакова. Кроме того, утверждение, что оконечности Иберии или Маврусии, которые на западе, наиболее засушливы, противоречит очевидным наблюдениям: ведь атмосфера там умеренная и изобилует водой. Если же «поворот» понимать в том смысле, что здесь [расположена] крайняя область ойкумены, в которой солнце находится над землёй, то какое отношение это имеет к сухости? Ведь здесь, как и в остальных областях ойкумены, лежащих на одной широте, по прошествии одинакового промежутка времени, промежутка ночи, солнце возвращается снова и согревает землю.

Таким образом, ответы Страбона на три вопроса, которые ставит перед нами замечание Посидония, можно сформулировать следующим образом: (1) та аратоХька и та есткерьа относятся к оконечностям ойкумены, таким как Индия и Иберия; (2) тахи караХХаттеьр и катасттрефеьр относятся к ежедневному движению солнца; (3) рассматриваемая теория постулирует климатическое различие между востоком и западом, которая определяется воздействием солнца и распространяется на всю ойкумену. Это сопоставление наглядно показывает, что стандартная интерпретация фрагмента 223 EK в действительности следует из объяснения Страбона и не может быть напрямую выведена из слов самого Посидония, к которым оно относится. Тем самым обоснованность этой интерпретации, как минимум, вызывает сомнения. Как я покажу далее, для таких сомнений есть веские основания.

Прежде всего, Страбоново объяснение создаёт большую сложность для комментаторов, поскольку теория, которую оно приписывает Посидонию, граничит с абсурдом, как минимум, в двух аспектах. Во-первых, утверждать, что западные части ойкумены более подвержены действию солнца, чем восточные, – это очевидная нелепость. Во-вторых, эта абсурдность усугубляется ещё более невероятным пояснением: что в своём дневном движении солнце иногда «проходит быстрее», а иногда «поворачивает». Необходимо подчеркнуть, что для античного читателя нелепость обоих утверждений была так же очевидна, как и для современного. В частности, она вполне очевидна для Страбона (ср. 15.1.22 C695), который без колебаний опровергает обе идеи.9

Здесь перед нами возникает дилемма: либо принять Страбонову интерпретацию слов Посидония, поскольку это единственное имеющееся пояснение к ним (и тем самым признать, что такой блестящий мыслитель, как Посидоний, в данном случае проявил крайнее невежество), либо отвергнуть эту интерпретацию как несовместимую со здравым смыслом. В любом случае ясно, что Страбон упустил из виду какие-то ключевые детали в аргументации Посидония, так что примирить друг с другом все элементы Страбоновой интерпретации не представляется возможным. Поэтому задача комментатора в данном случае состоит лишь в том, чтобы отыскать наиболее простой и естественный способ отделить надёжные элементы, то есть те, которые достоверно отражают идеи Посидония, от ненадёжных.

Сталкиваясь с этой дилеммой, большинство комментаторов предпочитают встать на сторону Страбона. Но при этом их позиция всецело зависит от того допущения, что комментарий Страбона представляет собой парафразу слов Посидония. Но так ли это на самом деле?

Есть веские основания для отрицательного ответа. Далее будет показано, что Страбонова интерпретация замечания Посидония не только противоречит здравому смыслу, но и сама возможность приписать эту интерпретацию Посидонию опровергается внутренней логикой аргументации Страбона.

Обратимся к тексту. Комментарий Страбона состоит из трёх частей. Каждая часть в качестве отправной точки берёт ссылку на одну из трёх пар слов, взятых из предыдущего предложения, которое, как мы установили, является цитатой из Посидония: (1) иура и ^qpd, (2) та аратоХ1ка и та ёалерьа, (3) лараХХаур и катаатрофр. Далее в каждой части мысль Страбона проделывает два шага: сначала он указывает значения, в которых эти слова могут быть использованы в принципе, а затем излагает возражения, которые могут быть выдвинуты против высказывания Посидония при условии, что он использовал эти слова в указанных значениях. Симптоматично, что эти значения вводятся в обсуждение при помощи безличных Хеуетаь, ХеуО^ера, Xeyetv, еТХрлтаь, часто в контексте вопросительных или условных предложений и ни разу не подкрепляются прямыми ссылками на слова Посидония.

Как следует понимать такие особенности рассуждения Страбона? Напрашивается следующая гипотеза. (1) аура и £лра, та аратоХька и та ёалерьа, лараХХаттеьр и катаатрёфеьр - это подлинные слова Посидония,10 и соответственно всё предложение, из которого они взяты, является более или менее дословной цитатой из Посидония. (2) Страбон не знал, что именно имел в виду Посидоний под словами та аратоХька и та ёалерьа, лараХХаттеьр и катаатрефеь^. (3) Поэтому то, что Страбон предлагает своему читателю, является не более чем его собственной попыткой объяснить их, не связанной с тем, что имел в виду Посидоний.

Что ещё более важно, комментаторы обычно упускают из виду принципиальное различие между целями и методами Страбона и их собственными целями и методами. Страбон даёт своё объяснение слов Посидония только затем, чтобы отвергнуть его как лишённое смысла.11 Современные комментаторы, напротив, принимают объяснение Страбона, надеясь понять смысл слов Посидония и тем самым спасти важный фрагмент его интеллектуального наследия. С учётом этого, данное Страбоном объяснение едва ли заслуживает безоговорочного доверия. Скорее можно сказать, что Страбон, опровергая своё собственное объяснение слов Посидония, делает это столь убедительно, что лучшее, что нам остаётся, – это согласиться с его аргументами и признать, что в действительности Посидоний не мог утверждать, что воздействие солнца зависит от долготы, и что солнце в его ежедневном движении иногда «проходит быстро», а иногда «поворачивает».

Подведём промежуточный итог: принятая интерпретация F 223 EK в своей основе – не более чем предложенное Страбоном объяснение отдельного вырванного из контекста высказывания Посидония. Объяснение Страбона не опирается на слова Посидония и, напротив, стремится свести высказывание Посидония к абсурду. В следующем разделе я покажу, что Страбонова интерпретация не только необоснованна и предвзята, но и просто ошибочна. Дальнейший анализ будет следовать структуре объяснения Страбона, и каждый из следующих трёх разделов статьи будет рассматривать одну пару из Посидо-ниевых выражений, которые Страбон пытается объяснить: иура и ^рра, та ауатоХька и та еаперьа, параХХаттеь^ и катаатрбфеьу.

II. 'Тура и ^лра: что не так в объяснении Страбона?

По словам Страбона Посидоний утверждал, что причиной климатического различия между востоком и западом является солнце. Однако очевидно, что влияние солнца на климат зависит только от широты, но никак не от долготы. Понятно желание комментаторов «спасти» Посидония от столь невероятного, дискредитирующего его утверждения. Есть два пути решения этой проблемы: либо избавиться от утверждения Страбона о том, что солнце в теории Посидония является единственной причиной климатического различия, либо предположить, что в действительности Посидоний говорил не о различии между востоком и западом, а о чём-то ином.

Г. Бергер, А. Диле, В. Тайлер и И. Г. Кидд выбрали первый путь, каждый по-своему объясняя то, как Посидоний мог утверждать, что восток влажен, а запад сух, не сводя это к влиянию одного солнца.12 Удачную формулировку точки зрения, лежащей в основе этих объяснений, даёт Кидд: «Strabo restricts Posidonius in this fragment to sun; but his account almost certainly combined the interrelation of sun, wind and rain» (курсив мой).13

Надо признать, что я не вижу оснований для этого «almost certainly». Фактом остаётся то, что в дошедшем до нас тексте F 223 EK, именно Посидоний прямо и недвусмысленно связывает «влажность» и «сухость» с воздействием солнца, то есть – с его «быстрыми проходами» и «поворотами». Когда Страбон говорит, что Посидоний РоиХетаь 8ё Xeyeiv та лара той? ^Xiov?, он всего лишь иными словами более отчётливо выражает ту же самую мысль. Разумеется, надёжность того, как Страбон интерпретирует слова Посидония в F 223 EK, вызывает много со- мнений, однако общее соотношение «за» и «против» предполагает, что в данном случае мы можем доверять его свидетельству с большей уверенностью, чем в остальных, которые будут рассмотрены ниже.

Таким образом, нам остаётся только второе из отмеченных выше возможных решений: суть теории Посидония должна была заключаться не в дифференциации климата по долготе. Эта альтернатива будет рассмотрена в следующих разделах, и, как будет показано, приведёт нас к более логичной интерпретации фрагмента 223 EK.

-

III. Та аратоХска и та еапёрьа

Повторим, что, согласно объяснению Страбона, под та а^атоХька и та еаперьа Посидоний подразумевал восточные и западные оконечности ойкумены, такие как Индия и Иберия. Большинство комментаторов,14 даже те, которые отбрасывают некоторые элементы Страбоновой интерпретации, принимают это положение, хотя не без отдельных уточнений. Так, К. Райнхардт, с одной сторо-ны,15 склонен придавать теории Посидония более универсальное значение, полагая, что она относилась не только к оконечностям ойкумены, но в равной мере и ко всем областям, расположенным в промежутке между ними, так что из любых двух областей, лежащих на одной широте, западная должна быть засушливее восточной. С другой стороны, Кидд ограничивает действие этой теории постулированием различия между востоком и западом внутри одной лишь тропической зоны, и в первую очередь – между Индией и Эфиопией.16

Напротив, я полагаю и надеюсь показать в этом разделе, что Страбонова интерпретация терминов та а^атоХька и та еаперьа не только противоречит здравому смыслу,17 но и исключает саму возможность того, чтобы её можно было приписать Посидонию.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни ойкумена, ни Индия и Иберия не упоминаются в приведённой Страбоном цитате из Посидония, но появляются только в комментарии Страбона к ней. Ещё более важно то, в каком контексте Страбон предлагает свой вариант идентификации та а^атоХька и та еаперьа. Во-первых, он отмечает два значения, в которых эти термины могут быть использованы в принципе: либо (1) по отношению к отдельным областям (аь oiKrpeij), либо (2) по отношению ко всему известному миру (q oiKou^evq). Далее он отбрасывает первую возможность на том основании, что у каждой отдельной области есть свои восток и запад, и невозможно сказать, что для каждой области запад засушливый, а восток влажный. После этого Страбон обращается ко второй возможности:

ш? 8e Xeyeтai npo? т^р olKoupev^v oX^v koi та? eoxатiа? та? тоьаита? оса ко1 р ’IvSiKq kol р ’Ipqpio, Xeyoi Op, el ара, т^р тосаитрр аnОфаoiP (перевод дан в разделе I).

Из этих слов следует, что, даже если мы примем Страбонову интерпретацию слов Посидония, то самое большее, что мы сможем увидеть в них, – это рассуждение о двух отдельных областях, таких как Индия и Иберия, но никак не об универсальном законе, который равным образом затрагивает все области ойкумены, как полагал Райнхардт.

Многие детали цитированного текста показывают, что упоминание об ойкумене, не говоря уже об Индии и Иберии, принадлежит самому Страбону, а не Посидонию, и Страбон вовсе не скрывает этого. Оптатив Xeyoi ор сигнализирует о том, что самое большее, что Страбон готов допустить, – это только то, что Посидоний мог бы использовать то aрaтoXiкa и та eonepia по отношению к ойкумене. Однако фраза el оро подчёркивает сомнение Страбона в этом допущении. Более того, связь между ссылкой на Посидония и упоминанием Индии и Иберии не прямая, а опосредованная дважды: сначала ссылкой на общее мнение (Ш? 8e Xeyeтai), которая вводит в обсуждение ^ olKou^ev^, и затем па-рентетической вставкой, подчинённой этой ссылке, в которую Страбон помещает упоминание об Индии и Иберии. Здесь также важно иметь в виду, что в «Географии» Страбона Индия и Иберия фигурируют в качестве стандартной ссылки на восточную и западную оконечности ойкумены.18

Всё это делает наиболее правдоподобным заключение, что единственными подлинными словами Посидония в рассуждении Страбона были загадочные выражения то aрaтoXlкa и та eonepia, и что именно их неопределённость подтолкнула Страбона к тому, чтобы истолковать их как ссылку на оконечности всей ойкумены. Упоминание об Индии и Иберии, скорее всего, было также добавлено Страбоном с тем, чтобы уточнить какие области тут могли иметься в виду. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Индия и Иберия так же, как и ойкумена, не имели отношения к тому, о чём в действительности говорил Посидоний.19 Наконец, немаловажно и то, что этот вывод согласуется с наблю- дениями Летронне и Кидда о том, что упоминание Иберии в качестве засушливой области едва ли могло исходить от Посидония, который сам посещал эту страну и отмечал её плодородие и величину рек (F 224 EK = FGrH 87 F 49 = Strabo 3.3.4 C153).20

Однако когда современные комментаторы утверждают, что Посидоний постулировал некоторую дифференциацию климата между востоком и западом21, на самом деле их мнение опирается не столько на прочтение F 223 EK, сколько на два других свидетельства: ещё один фрагмент Посидония (F 49 EK = Strabo 2.3.7 C102–103) и пассаж Диодора (2.53.4), предположительно основанный на Посидонии22. Оба текста говорят о климатическом различии между восточными и западными странами, в частности – между Индией и Эфиопией, и утверждают, что первая более плодородна, чем вторая.

Во фрагменте 49 EK Посидоний обсуждает сильные и слабые стороны традиционного деления ойкумены на три части. Слабая сторона, по его мнению, состоит в том, что это разделение не учитывает климатические различия между севером и югом. Но затем он подчёркивает, что существует также значительная разница и между западными и восточными странами, лежащими на одной широте, и традиционная система позволяет принять во внимание этот факт, относя такие страны к разным частям света:

Одобряя принятое теперь деление материков, Посидоний использует в качестве примера тот факт, что индийцы отличаются от эфиопов в Ливии; ведь индийцы лучше развиты физически и менее обожжены сухой атмосферой (уттоу ефеоОаь ту ^урао'ьа той лерьехоуто^).

Похожая идея с дополнительными подробностями повторяется Диодором:

…птицы… делаются… разноцветными из-за воздействия солнца, в особенности в странах, лежащих близко к солнцу… Это же объяснение верно и в отношении других областей земли, находящихся в схожих природных условиях (ката трр оро'ар Kpaaiv), таких как, скажем, Индия и Эритрейское море, а также Эфиопия и некоторые части Ливии. Но поскольку восточные области более плодородны (тр? pev про? аратоХа? кекХ'рерр? п'отера? ошт]?), они производят более благородных и крупных животных; а остальные области всегда рождают животных каждая соответственно своему достоинству. Подобным же образом и в том, что касается деревьев, в Ливии пальмы приносят сухие и маленькие плоды, но в Келесирии растут пальмы, называемые кариоты, отличающиеся и сладостью, и величиной, и соками. Но ещё большие, чем эти, пальмы встречаются в Аравии и Вавилонии…

Именно на основании этих двух пассажей Райнхардт, Диле, Тайлер и Кидд принимают Страбонову интерпретацию высказывания Посидония о та avaтoХlкa и та еопер'а во фрагменте 223 EK в том смысле, что это высказывание должно относится к «межконтинентальной дифференциации климата между востоком и западом вдоль единого субтропического климата, и в частности к общей проблеме расовых различий между индийцами и африканцами».23

Однако есть существенная разница между высказыванием Посидония и взглядами, отраженными в двух приведённых пассажах. В то время как во фрагменте 223 EK Посидоний утверждает, что единственным фактором ответственным за различие между востоком и западом выступает солнце, ни в F 49 EK, ни у Диодора нет ни одного слова о солнце в этой связи, не говоря уже о «быстрых проходах» и «поворотах» в его движении. Наоборот, выражения ефео0а' тр ^ррао'а той пер'ехорто? во фрагменте 49 EK и п'отера? оиор? у Диодора относятся, скорее, к тому, что Страбон называет иура уар ка' £рра ... пар’ u8aтыv aф0ovlav р oпavlv, то есть к влиянию водных ресурсов, а не солн-ца.24 Коль скоро так, я не вижу достаточных оснований для того, чтобы связывать эти пассажи с высказыванием Посидония во фрагменте 223 EK.25

С другой стороны, сведения фрагмента 49 EK и Диодора можно легко объяснить, и не связывая их с F 223 EK. Как убедительно показал А. Диле, представление о том, что Индия похожа на Эфиопию, но превосходит её по влажности и плодородию, было широко распространено задолго до Посидония. Аристотель (F 284 = Strabo 15.1.22 C695), Онесикрит ( FGrH 134 F 7, 22 = Strabo 15.1.13, 24 C690, 695–696), Эратосфен (F 74 Roller = F IIIB12 Berger = Strabo 15.1.13 C690) и сам Страбон (15.1.22 C695) обсуждали эту тему и единодушно считали именно избыток влаги главной причиной большего плодородия Индии в сравнении с Эфиопией. Нетрудно заметить, что на фоне этих свидетельств фрагмент 49 EK и пассаж Диодора не содержат ничего нового и необычного, ничего, что позволило бы связать их с фрагментом 223 EK.

Всё сказанное приводит нас к выводу, что Посидоний не связывал та ататоХска и та ёалёрьа с восточными и западными оконечностями ойкумены, не говоря уже об Индии и Иберии. В разделах V и VI мы вернёмся к вопросу о том, какие области он мог иметь в виду.

-

IV. ПараХХаттеьр и катаотрёфеьт

Большинство исследователей полагают, что слова та ататоХька и та ёалёрьа, понимаемые ими как ссылка на оконечности ойкумены, служат ключом ко всему фрагменту 223 EK. Именно на этом основании суть теории Посидония они видят в постулировании некой климатической дифференциации и соответственно относят лараХХаттеьт и катаатрёфеьт к ежедневному движению солнца.26

Напротив, в этом разделе я показываю, что именно лараХХаттеьт и катаатрёфеьт могут послужить ключом к фрагменту 223 EK, позволяя нам, во-первых, прояснить смысл теории Посидония (раздел V) и, во-вторых, в свете этой теории идентифицировать та ататоХька и та ёалёрьа (раздел VI). Если предполагает далее, что с помощью такого исправления Посидоний пытался привести слова Гомера в соответствие со своей теорией дифференциации климата по долготе. В частности, Диле доказывает, что Посидоний трактовал причастия алерхорётои и атьОтто? как относящиеся к, соответственно, понятиям о «быстром движении» солнца на восходе и его «повороте» к земле при заходе, которые, согласно Страбону, должны были подразумеваться глаголами лараХХаттеьт и катаатрёфеьт в F 223 EK. Однако следует признать, что предложенная Диле интерпретация этих причастий остаётся, как минимум, натянутой и нуждается в более весомом подкреплении. Без этой интерпретации предложенная Посидонием конъектура сама по себе не может свидетельствовать в пользу предположения о том, что он связывал различие между индийцами и эфиопами с предполагаемой неравномерностью в ежедневном движении солнца. Более правдоподобное объяснение Посидониевой конъектуры предлагает Kidd 1988– 1999, II, 269–270.

-

26 Kidd 1988–1999, II, 802 прямо высказывается на этот счёт: «the clear reference here to east and west and to the rising sun, shows that the diurnal path and EW distinction must be meant».

оставить в стороне всё сказанное в предыдущем разделе, может показаться, что стандартная интерпретация фрагмента 223 EK успешно справилась с объяснением выражений та ауатоХька и та еалерьа. Но слова тахи лараХХаттеьр и катаатрефеср создают такое препятствие, о которое, как мы увидим, эта интерпретация разбивается окончательно.27

Страбон, не колеблясь, связывает оба глагола с ежедневным движением солнца. Однако он явным образом делает так только для того, чтобы продемонстрировать абсурдность высказывания Посидония, и надо признать, что в этом он преуспевает. Правда, как кажется, один только А. Диле принял предложенную Страбоном интерпретацию лараХХаттеь^ и катаатрефеь^ за правдивую передачу слов Посидония.28 Большинство комментаторов признают, что в этом месте Страбон излагает мысли Посидония крайне невразумительно и, скорее всего, с ошибками.29 Г. Бергер и Ф. Штренгер вообще отказывают в доверии свидетельству Страбона на том основании, что представление о «быстром движении» и «повороте» солнца настолько невероятно, что просто не может принадлежать такому блестящему мыслителю, как Посидоний, но скорее могло бы появиться в результате небрежности, некомпетентности и предвзятости Страбона.30 К. Райнхардт и И. Г. Кидд, наиболее авторитетные исследователи Посидония, высказываются пессимистически в отношении наших возможностей понять, что же на самом деле Посидоний мог иметь в виду под лараХХаттеьр и катаатрефеь^ . 31

Как бы то ни было, коль скоро тахи параХХаттеьу и кататрефб1Р относятся нами к немногим аутентичным словам Посидония, содержащимся в F 223 EK (см. раздел I), необходимо признать, что успешной может считаться только та интерпретация фрагмента, которая сможет объяснить оба глагола. На мой взгляд, три аргумента свидетельствуют против того, что Посидоний относил тахи параХХаттеь^ и катаотрефеьу к ежедневному движению солнца: один аргумент на основании здравого смысла и два, опирающиеся на анализ слов Посидония.

С точки зрения здравого смысла, трудно отрицать, что выражения «быстрый проход» и «поворот» уже сами по себе делают высказывание Посидония несовместимым с представлением о ежедневном движении солнца. Проще говоря, коль скоро Посидоний относил к солнцу выражения тахи параХХаттеь^ и катаотрефеьу, он не мог иметь в виду его ежедневное движение. Напротив, оба эти выражения можно легко объяснить, если предположить, что Посидоний говорил о годичном цикле движения солнца по широте: во-первых, угловая скорость этого движения действительно постоянно изменяется, и, во-вторых, дважды в году, приближаясь к тропикам, оно останавливается и поворачивает назад.32

Внимательный взгляд на приведённые Страбоном слова Посидония даёт этой гипотезе два подтверждения.

Прежде всего, параХХатты едва ли может считаться удачным глаголом для выражения движения, а применительно к ежедневному движению солнца, он является гапаксом.33 Словарь LSJ, правда, упоминает to pass by среди возможных значений глагола параХХатты, однако это только производное и весьма редкое значение.34 Основной спектр его значений связан с изменением: cause to alternate, change, alter, alternate, deviate, differ or vary from, etc. Поэтому было бы более естественным, если бы глагол параХХаттеь^ в цитате из Посидония описывал бы не движение солнца, а некое изменение в его положении. В этом смысле параХХаттеьр оказывается исключительно удобным глаголом для обозначения изменения широты солнца в его годичном цикле.35 Всё это, по мень- шей мере, вызывает серьёзные сомнения в том, был ли прав Страбон, относя выражение параХХатты к ежедневному движению солнца.

Ключевым аргументом против мнения о том, что тахи параХХаттеьр и катасттрефеьр Посидоний относил к ежедневному движению солнца, служит фраза тОр ^Хьор арЬстхорта. Практически все исследователи полагали, что арьстхорта используется здесь в качестве деепричастия, которое относится к глаголу параХХаттеьр и указывает, что, согласно Посидонию, солнце движется быстро, только когда оно восходит. Предложение тОр ^Хьор арьстхорта тахи параХХаттеьр „. катасттрёфеьр обычно переводится как «солнце проходит быстро, когда оно встаёт, и затем [возможно, когда оно садится] поворачивает», что является очевидной нелепостью.36

Против такого перевода следует возразить, что выражение ^Xloj ар^х^У по умолчанию обозначает «восход» и обычно используется для указания времени (той ^Xlou арьохорто?, «на восходе») или направления (прО? ^Хьор aрLoхортa, «на восток» или апО ^Хьои ар'юхорто?, «с востока», и т.д.). При этом ар'юхшр никогда не отделяется от ^Хьо? и не рассматривается как обстоятельство действия.37 Возвращаясь к предложению тОр ^Хьор aрLoхортa тахи параХХаттeLP ... катасттрефеьр, более естественным было бы рассматривать всю фразу ^Xloj ар'юхыр, а не просто ^Xloj , в качестве субъекта обоих глаголов. В таком случае предложение можно перевести следующим образом: «восход [то есть, точка горизонта, в которой восходит солнце] меняется быстро, а затем поворачивает». При таком переводе предложение недвусмысленно указывает на годичный цикл движения солнца. Соответственно, данное высказывание Посидония, которое ранее казалось лишённым смысла, становится вполне понятным.

Отсюда нам представляется неизбежным вывод, что Посидониевы тахи параХХаттeLP и катасттрефеьр относились не к ежедневному движению солнца, как полагает Страбон, а к годичному циклу его движения по широте.

V. Теория Посидония в F 223 EK: решение проблемы

Самая большая загадка фрагмента 223 EK заключается в том, что Посидонию не только приписываются два утверждения, каждое из которых невероятно само по себе что «запад» более подвержен воздействия солнца, чем «восток», и что солнце иногда «проходит быстрее», а иногда «поворачивает», но и предполагается, что он связывал их в единую теорию как причину и следствие. Поэтому для того, чтобы понять фрагмент 223 EK, необходимо объяснить, как эти две идеи могли быть связаны друг с другом. Стандартная интерпретация оказывается явно не в состоянии справиться с этой задачей.

После того, как в разделах III-IV мы уже показали, что ни та ауатоХька и та еалерьа не относятся к восточным и западным областям ойкумены, ни тахи лараХХаттeLт и катаатрeфeLт не относятся к ежедневному движению солнца с востока на запад, теперь мы можем вернуться к вопросу, который был поднят в разделе II: имела ли вообще теория Посидония отношение к дифференциации климата по долготе, как это утверждает Страбон и полагают большинство комментаторов?

Если на время оставить в стороне вопросы, которые мы обсуждали до сих пор какие области подразумеваются под та а^атоХька и та еалерьа, дневное или годовое движение солнца имелся в виду, и что означает тОт рХLОт ар'юхорта тогда суть теории Посидония может быть сформулирована следующим образом. Он говорит о двух областях и доказывает, что различие между их климатами обусловлено некой неравномерностью в движении солнца: одна засушливая потому, что солнце там «быстро проходит», другая влажная потому, что там солнце «поворачивает».

Разительное совпадение бросается в глаза: нам известна теория Посидония, которая полностью соответствует этому описанию и к тому же известна Страбону (2.3.2 C97).38 С помощью этой теории Посидоний пытался объяснить, почему экваториальная зона имеет более мягкий климат, чем тропическая, вопреки той общей закономерности, что южные широты должны подвергаться более сильному воздействию солнца, чем северные. Согласно его теории, эта аномалия объяснялась неравномерностью годичного движения солнца по широте. Поэтому я условно буду называть эту торию «солнечной», за неимением более удобного обозначения.

Данная теория основывалась на предположении, что климат зависит от того, как долго солнце находится в зените в данной области. Соответственно, тропическая область оказывается подверженной более сильному воздействию солнца, чем экваториальная, поскольку там солнце дольше находится в зени-те.39 Иными словами солнце в его годовом движении «приближается к эквато- ру быстро и вновь удаляется с равной скоростью и не проводит много времени у этой широты» (Cleom. 1.4.101–104),40 и, напротив, «приближается к тропикам и уходит от них медленнее и поэтому проводит рядом с ними больший промежуток времени».41 Суть этого аргумента можно передать следующим образом: «[точка] восхода солнца меняется быстро, когда солнце проходит экватор при равноденствии, но когда солнце приближается к тропику, оно замедляется, пока не остановится в солнцестоянии, и затем поворачивает назад». Нетрудно заметить, что в точности такое же движение описывается в F 223 EK, как было показано в предыдущем разделе.42

Так или иначе, мы видим, что «солнечная» теория способна идеально объяснить то, как некие «быстрые движения» и «повороты» солнца могут быть связаны с «сухостью» и «влажностью» двух отдельных областей. Поэтому проще всего было бы предположить, что эта теория и была той, которую Посидоний имел в виду в F 223 EK.

Важное для нас следствие этого вывода состоит в том, что вопрос, который мы временно оставили в стороне в разделе III, т.е. какие области подразумеваются под та ататоХ1ка и та еалерьа, следует рассматривать в контексте «солнечной» теории. Однако здесь возникает новая сложность: эта теория предназначалась исключительно для объяснения различия между областями экватора и тропиков. Для доказательства того, что западные области засушливее восточных, она не могла быть использована никоим образом.

Таким образом, я вижу только одну возможность объяснить, как Посидоний мог использовать свою «солнечную» теорию, чтобы доказать бóльшую засушливость та еалерьа, по сравнению с та ататоХька. Он мог сделать это, только если говорил о «западе» и «востоке» не в прямом смысле, как полагал Страбон, но только о двух отдельных областях, из которых западная располагалась около тропика, а восточная около экватора. Очевидно, ни Мавритания, ни Иберия, ни Индия, упоминаемые Страбоном, никоим образом не соответствуют этому условию.

VI. Посидоний о Ливии: подтверждение гипотезы

Если предложенное выше объяснение выражений та ататоХька и та еалерьа правильно, то необходимо ответить на следующий вопрос: какие именно области Посидоний мог здесь подразумевать? Ответ следует искать среди тех коротких цитат из Посидония, которые Страбон берёт в качестве отправных точек для своей дискуссии в 17.3.10. Здесь мы находим ключевое свидетельство: единственным регионом, упомянутым в этих цитатах, была часть Ливии, названная «северной» (см. раздел VII).

Едва ли может быть случайностью то, что рассуждение Посидония в F 223 EK начинается с утверждения, что та арктька |терт Ливии является особенно засушливой. Дальнейшее развитие его мысли, как она передана Страбоном, показывает, что тезис о засушливости та еалерьа был подчинён этому утвер-

1900, 36–37, который считал, что описание «солнечной» теории у Страбона (2.3.2 C97) служит ключом к пониманию фразы тахи лараХХаттеьт во фрагменте 223 EK. Шюлейн был первым, кто понял, что фрагмент 223 EK можно объяснить, если связать его с «солнечной» теорией и, в частности, что катасттрофт солнца можно объяснить как отсылку к поворотам солнца у тропика. Он так же предположил, что фраза Страбона тОт ТХют аыстхотта могла возникнуть из неверно понятого упоминания о годичном цикле движения солнца, но не смог дать убедительного объяснения терминам та ататоХька и та ёалёрьа, которое бы согласовалось с «солнечной» теорией.

ждению в качестве объяснения причин засушливости та арктька рёр^ . 43 Таким образом, логика аргументации Посидония позволяет сделать вывод, что та арктька рёр^ может быть отождествлена с таинственной та ёалёрьа . 44 Если это так, то наиболее разумным будет предположить, что единственная страна, которую Посидоний имел в виду, говоря о «западных и восточных областях», была Ливия.45

Важное подтверждение такой интерпретации дают нам сведения об общих представлениях Посидония о географии Ливии. Здесь необходимо рассмотреть два вопроса.

Во-первых, хотя у нас нет прямых свидетельств о том, что Посидоний говорил о форме Ливии, есть основания полагать, что он представлял её себе в целом так же, как и его великий предшественник Эратосфен и не менее известный преемник Страбон. Опираясь на Эратосфена (F 100 Roller = F IIIB55 Berger),46 Страбон (17.3.1 C825) описывает Ливию как прямоугольный треугольник, катеты которого образуют средиземноморское побережье от Египта до Столпов Геракла и Нил вплоть до Эфиопии, а гипотенузой служит побережье океана между Эфиопией и Мавританией.47

Подтверждением этой мысли может служить пассаж Агафемера о том, как Посидоний представлял себе форму ойкумены ( Hypotyp . 1.2 = FGrH 87 F 98a = F 200a EK = F 68a Theiler) 48:

Постег8ыр1о? 8' О ХтыГкО? стфер8ороег8р каг рестОкХатор ОкО pOtou el? РоррОр, сттеррр крО? ей кос 8uctip, та крО? еирор 8' ОроГы? кХатитера [та] крО? трр ’1р8гкрр.

Посидоний Стоик [изображал землю] пращевидной и широкой в средней части с юга на север, узкой к востоку и к западу, расширяющейся также на юго-восток, в сторону Индии.

Два обстоятельства связывают этот пассаж с Эратосфеновой концепцией Ливии. Во-первых, второй источник, в котором выражение офер8ороег8р? описывает форму ойкумены, – это поэма Дионисия Периегета (7).49 Поскольку его описание содержит больше информации, это позволяет нам прояснить, что термин офер8ороег8р? может говорить о форме Ливии. Согласно Дионисию (271–278; 620–623), пращевидная форма континента образуется двумя гигантскими «конусами» ( kApoi , т. е. двумя равнобедренными треугольниками), которые имеют общее основание и вершины,направленные на запад и на восток. Восточным конусом является Азия, а западный образуется соединёнными вместе Европой и Ливией. Поскольку Дионисий утверждает, что граница между Ливией и Азией образуется Нилом (18, 230), и западной оконечностью Европы и Ливии являются Столпы Геракла (184, 281, 334), отсюда следует, что пращевидная форма ойкумены предполагает, что Ливия должна иметь форму Эра-тосфенового треугольника.50

Второй надёжно засвидетельствованный факт, касающийся представлений Посидония о Ливии, заключается в том, что её юго-восточную оконечность он помещал в пределах экваториальной умеренной зоны, которую постулировала его «солнечная теория».54 Что ещё более важно, именно эта теория привела его к такому выводу.

Отправной точкой для рассуждения Посидонию послужила попытка найти объяснение феномену Нила, который для мыслителей античности всегда был предметом дискуссии, а именно: вопрос о том, откуда Нил берёт воду, и что вызывает его разливы летом. Посидоний рассмотрел этот вопрос в свете своей «солнечной» теории и пришёл к закономерному выводу, что истоки Нила, которые обычно связывались с юго-восточной частью Ливии, должны располагаться в экваториальной умеренной зоне.55 Тем самым Посидоний убивал двух зайцев: давал убедительное объяснение феномену Нила и в то же время подкреплял свою «солнечную» теорию конкретной иллюстрацией её действия.

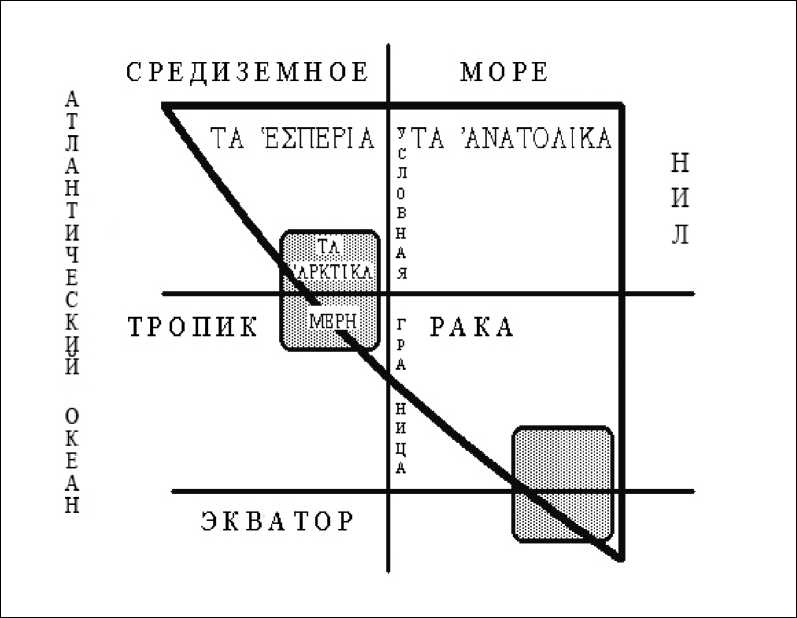

В результате, Ливию Посидония можно представить следующей схемой:

Рис. 1. Схема Ливии, согласно Посидонию: возможное объяснение F 223 EK

Вернёмся теперь к та еалерса и та ауатоХска. Если провести воображаемую линию, разделяющую Ливию на западную и восточную части, то мы увидим, что, согласно Посидонию, самая южная широта, которой могла достичь её западная часть, была близка к тропику Рака, тогда как только самая восточная часть Ливии могла достичь широты экватора (эти две области отмечены заштрихованными квадратами). Если предположить, что во фрагменте 223 EK Посидоний говорил о Ливии (точнее - о её внутренней части), а та еалерса и та а^атоХска - это её западная и восточная половины, то это может объяснить, что он имел в виду, называя засушливую тропическую область та еалерса, а плодородную экваториальную - та а^атоХска. Таким образом, Посидониева концепция Ливии не только согласуется с нашей интерпретацией терминов та а^атоХска и та еалерьа, но и помогает нам прояснить и наглядно продемонстрировать скрытый смысл фрагмента 223 EK.

VII. Та арктска ^ер^: дополнительное подтверждение

Дополнительное подтверждение нашей гипотезы даёт выражение та арктска |терт, используемое Посидонием для обозначения той части Ливии, с упоминания которой начинается фрагмент 223 EK, и которая должна быть тождественна та еалерса, как мы показали в разделе VI.

Очевидно, что «северной» в античности могла по умолчанию считаться только та часть Ливии, которая примыкала к Средиземному морю. Поэтому не удивительно, что Страбон без колебаний относит слова Посидония на счёт побережья Африки между Линксом и Карфагеном. Однако есть веские причины сомневаться в обоснованности этого отождествления, поскольку оно противоречит как внутренней логике аргументации самого Страбона, так и другим свидетельствам о том, что Посидоний писал о побережье Африки.

В том, что касается логики аргументации Страбона, две любопытные детали подрывают наше доверие к его словам. Во-первых, примечательно, что упоминания о Линксе и Карфагене вводится только как парентеза со ссылкой на Артеми-дора, а не как составная часть цитаты из Посидония.56 Во-вторых, когда Страбон отождествляет реки, названные Посидонием «немногочисленными и небольшими», с реками между Линксом и Карфагеном, он делает это только затем, чтобы тут же отвергнуть это предположение (ev 8e ту ^eGoyaig таит' аХубеатерор etneiv) и тем самым найти повод лишний раз упрекнуть Посидония.

Лучше всего объяснить эти странности можно, если предположить, что в своей трактовке выражения та аркт1ка ^ёру Страбон следует той же самой схеме рассуждения, которая лежала в основе его критики высказывания Посидония о та avaтoXiкa и та eanepia (см. раздел I). Если предположить, что единственной информацией, имевшейся в распоряжении Страбона, было вырванное из контекста выражение та apктiкa ^ёру, и что он не знал, какую именно часть Ливии Посидоний имел в виду, то в сообщении Страбона обнаруживаются все три элемента, составляющие упомянутую схему: (1) Страбон берёт выражение та apктiкa ^ёру в качестве отправной точки, (2) истолковывает его в традиционном смысле: как относящееся к Средиземноморскому побережью Африки, и (3) это отождествление позволяет ему противопоставить высказывание Посидония словам Артемидора с тем, чтобы показать его нелепость. Поэтому наиболее вероятным представляется, что упоминание о побережье между Линксом и Карфагеном не имело отношения к тому, о чём в действительности говорил Посидоний.

Что касается параллельных свидетельств, уже давно было отмечено, что факт особого плодородия Средиземноморского побережья Африки был широко известен античности (Strabo 2.5.33 C131; 17.3.4 C826). Также не вызывает сомнений, что Посидоний, лично бывавший этих краях,57 прекрасно знал об этом факте.58 На мой взгляд, Ф. Шюляйн и И. Г. Кидд убедительно показали, что под засушливой «северной» частью Ливии «Посидоний не мог подразуме- вать плодородное Средиземноморское побережье, но только область под тро-пиком»,59 то есть, ту часть Ливии, которая считалась самой засушливой согласно «солнечной» теории. Этот вывод подкрепляется близкими совпадениями между описанием та арктька ^ерр у Посидония ОXlyol? каь [пкро!? SiappelaOai лотацо!?... |rq уар като^РреТаОа! и его же описанием тропической зоны (2.2.3 C95): exeiv уар Ti i8iov та? Сыра? таита? аих^рра? те iSiw? ка! d^^ыSel? илархоша?... Ор^ уар ^р eIрdl лХра'юр ыате та рефр лpoалlлтoртd О^Ррои? лoleTр, ^pSe Sp лота^о!? Sldppe'lа0dl.6O

Если это предположение верно, то должна была существовать веская причина для того, чтобы Посидоний назвал тропическую зону «северной частью» Ливии. Самое простое объяснение этого – предположить, что Посидоний использовал здесь именно такое выражение, поскольку он противопоставлял тропическую область другой области Ливии, расположенной южнее. Именно такую картину мы наблюдаем на рисунке 1 при том условии, что та dpктlкd ^ерр тождественна та eалepld, а та dрdтoXlкd - южной оконечности восточной Ливии.

Заключение

В итоге мы можем сделать два основных вывода. Как минимум, необходимо признать, что принятое в современной историографии представление о том, что во фрагменте 223 EK Посидоний постулирует некий универсальный закон дифференциации климата между востоком и западом, не выдерживает критики. С равной уверенностью можно заключить, что теория, на которую Посидоний ссылается в этом фрагменте, была той же самой, при помощи которой он объяснял различие между климатами экваториальной и тропической зон. Далее я предлагаю возможное объяснение того, как Посидоний мог использовать эту теорию, чтобы доказать, что «восток» влажен, а «запад» засушлив. Мысль Посидония становится понятной в том случае, если он здесь говорил не обо всей ойкумене в целом, но только о восточной и западной частях внутренней Ливии.

Список литературы Страбон против Посидония: полемика о влиянии Солнца на климат в F 223 EK

- Aly W. (1957) Strabonis Geographica, IV, Untersuchungen ьber Text, Aufbau und Quellen der Geographica (Bonn)

- Aujac G. (1975) La Gйographie dans le monde antique (Paris)

- Aujac G., ed. (1969) Strabon. Gйographie, I, 2 (Paris)

- Aujac G., ed. (1975) Gйminos. Introduction aux phйnomиnes (Paris)

- Berger H., ed. (1880) Die geographischen Fragmente des Eratosthenes (Leipzig)

- Berger H. (1903) Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen (Leipzig2)

- Bernays U. (1905) Studien zu Dionysius Periegetes. Diss. (Heidelberg)

- Biffi N., ed. (1999) L'Africa di Strabone. Libro XVII della Geografia. Introduzione, traduzione e commento (Modugno)

- Bowen A. C., Todd R., eds. (2004) Cleomedes' Lectures on Astronomy (Berkeley, Los Angelos, London)

- Brodersen K., ed. (1994) Dionysios von Alexandria. Das Lied von der Welt (Hildesheim, Zьrich, New York)

- Desanges J. (1999) "De Timee a Strabon, la polemique sur le climat de l'Afrique du Nord et ses effets", Toujours Afrique apporte fait nouveau. Scripta minora (Paris) 87-93

- Dihle A. (1962) "Der fruchtbare Osten", RhM 55 (105), 97-110

- Diller A. (1975) "Agathemerus, Sketch of Geography", GRBS 16, 59-76

- Forbiger A. (1877) Handbuch der alten Geographie, I (Hamburg2)

- Gisinger F. (1924) "Geographie", RE, Suppl. IV, 521-685

- Gцthe A. (1875) De fontibus Dionysii Periegetae. Diss. (Gцttingen)

- Grosskurd C. G., ed. (1834) Strabons Erbeschreibung, III (Berlin)

- Honigmann E. (1926) "Libye 2", RE, XIII,1, 149-202

- Honigmann E. (1931) "Strabo 3", RE, IVA, 75-155

- Jacob C. (1986) "Cartographie et rectification", G. Maddoli, ed. Strabone. Contributi allo sudio della personalitа e dell'opera, II (Perugia) 27-64

- Kidd I.G., ed. (1988-1999) Posidonius, II: The Commentary, III: The Translation of the Fragments (Cambridge, New York, Melbourne)

- Knaak G. (1903) "Dionysios 94", RE, V.1, 915-924

- Knaak G. (1909) "Eratosthenes 4", RE, VI.1, 357-389

- Letronne M., ed. (1819) Gйographie de Strabon, V (Paris)

- Paassen C. van (1957) The Classical Tradition of Geography (Groningen)

- Prontera F. (1997) "Sulla basi empiriche della cartografia greca", Sileno 23, 49-63

- Radt S., ed. (2005) Strabons Geographika, IV, Prolegomena. Buch XIV-XVII. Text und Ьbersetzung (Gцttingen)

- Reinhardt K. (1921) Poseidonios (Mьnchen)

- Reinhardt K. (1953) "Poseidonios 3", RE, XXII, 558-826

- Roller D. W., ed. (2010) Eratosthenes' Geography. Fragments collected and translated, with commentary and additional material (Princeton)

- Sallmann K. G. (1971) Die Geographie des дlteren Plinius in ihrem Verhдltnis zu Varro. Versuch einer Quellenanalyse (Berlin, New York)

- Scheppig R. (1869) De Posidonio Apamensi rerum gentium terrarum scriptore. Diss. (Halle)

- Schьhlein F. (1900) Untersuchungen ьber des Posidonius Schrift PERI WKEANOU, I (Freising)

- Shcheglov D. (2005) "Hipparchus on the Latitude of Southern India", GRBS 45, 359-380

- Shcheglov D. (2006) "Posidonius on the Dry West and the Wet East: Fragment 223 EK Reconsidered", CQ 56, 509-527

- Strenger F. (1913) Strabos Erdkunde von Libyen (Berlin)

- Theiler W., ed. (1982) Poseidonios. Die Fragmente, vols. I-II (Berlin, New York)

- Thomson J. O. (1948) History of Ancient Geography (Cambridge)

- Todd R., ed. (1990) Cleomedes. Caelestia (Leipzig)

- Trьdinger K. (1918) Studien zur Geschichte der griechisch-rцmischen Ethnographie. Diss. (Basel)

- Zimmermann K. (1999) Libyen. Das Land sьdlich des Mittelmeers im Weltbild der Griechen (Mьnchen)

- Илюшечкина Е. В. (2006) "К вопросу об источниках периэгезы Дионисия Александрийского: Посидоний Родосский", Античный мир и археология 12 (Саратов) 429-435

- Мищенко Ф. Г., пер. (1879) География Страбона (Москва)

- Пьянков И. В. (1997) Средняя Азия в античной географической традиции. Источнико-ведческий анализ (Москва)