Страхование как инструмент привлечения капитала в транспортное инфраструктурное строительство

Автор: Шерстюк Анатолий Евгеньевич

Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf

Рубрика: Экономика и управление народным хозяйством

Статья в выпуске: 3 (210), 2019 года.

Бесплатный доступ

Автор выявляет проблемы, возникающие при финансировании транспортного инфраструктурного строительства. Рассматривает возможное участие страховых организаций в привлечении капитала в такое строительство. Приводит пример из зарубежного опыта. Отмечает важность совместного участия коммерческих и взаимных страховых организаций в инвестиционных процессах транспортного инфраструктурного строительства в российских условиях.

Финансирование транспортного инфраструктурного строительства, страхование строительно-монтажных рисков, взаимное страхование в строительстве, инфраструктурные облигации

Короткий адрес: https://sciup.org/170173037

IDR: 170173037

Текст научной статьи Страхование как инструмент привлечения капитала в транспортное инфраструктурное строительство

Транспортное инфраструктурное строительство – это деятельность, направленная на создание транспортной сети (дорожное полотно, тоннели, мосты, развязки, трубопроводы и т. д.) и объектов организационносервисного обслуживания (порты, вокзалы, станции, аэропорты, транспортные терминалы, сооружения и оборудование систем безопасности, сигнализации, навигации и связи), в которую входит весь комплекс строительных работ, работ по монтажу оборудования и устройств, вспомогательных, транспортных и других работ.

Развитая транспортная инфраструктура позволяет создать условия для экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Развитие транспортной системы и инфраструктуры является приоритетной задачей для государства на ближайшие 10–15 лет (см. [1]). Характерными особенностями подобного строительства представляются длительные сроки его реализации и большая капиталоемкость. Например, для строительства совмещенного авто-метро моста может потребоваться 17 месяцев при капиталоемкости в размере 1,5 миллиарда рублей, а строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали длиной 770 километров обойдется в 1 триллион рублей и продлится в течение 7 лет (см. [2]).

В 2017 году объем рынка строительства транспортной инфраструктуры России составил 916 миллиардов рублей (без

НДС) (см. [3]). В условиях российской экономики традиционно главным заказчиком транспортного инфраструктурного строительства является государство в лице различных структур (Федеральное дорожное агентство, Департамент строительства города Москвы и т. д.), государственных корпораций (ГК «Автодор») и организаций с государственным участием в капитале (ОАО «РЖД»). На первый взгляд транспортное инфраструктурное строительство для частных инвесторов непривлекательно, поскольку доходность подобных инвестиций не превышает 10 процентов годовых, а окупаемость составляет более 15 лет.

Зачастую источниками финансирования являются:

-

• федеральный бюджет;

-

• региональные бюджеты;

-

• пенсионные накопления граждан, которые инвестируются под управлением государственной управляющей компании «Внешэкономбанк»;

-

• фонд национального благосостояния (далее – ФНБ);

-

• собственные и заемные средства естественных монополий и государственных корпораций;

-

• инвестиции банков с государственным участием.

В настоящее время объем ФНБ в рублевом эквиваленте составляет 4,7 триллиона рублей. На инфраструктурные проекты, помощь банкам, а также на проекты государственной компании «Росатом» и российского фонда прямых инвестиций зарезервировано 2,3 триллиона рублей 1. Свободными в пределах «инфраструктурной» квоты осталось около 0,4 триллиона рублей. Однако заметим, что инфраструктурных проектов, ожидающих своей очереди за средствами ФНБ, достаточно много.

Так, например, вне квоты оказался масштабный проект первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали «Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань» (далее – ВСМ «Москва – Казань»). Первоначально инвестирование предполагалось с использованием средств государственного бюджета, ФНБ, Пенсионного фонда Российской Федерации, сейчас осуществляется поиск иных источников финансирования.

Объем потребности в освоении и модернизации объектов инфраструктуры ежегодно увеличивается. К 2020 году этот показатель может составить 9,8 триллиона рублей в год. Если отказаться от строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры, то экономика не сможет выдержать накладные расходы, связанные с использованием и содержанием устаревшей инфраструктуры (см. [5]).

В условиях нарастания бюджетного дефицита государство вынуждено прибегнуть к таким непопулярным методам изыскания денежных средств, как повышение пенсионного возраста и налоговой нагрузки. По нашему мнению, такая мера существенно уменьшит потребительский спрос, что негативно скажется на экономике в целом. Вывод обусловлен тем, что одним из драйверов развития экономики в последние годы является потребление.

Таким образом, ожидаемый мультипликативный эффект от строительства транспортной инфраструктуры может быть не достигнут. Например, если будет построена ВСМ «Москва – Казань» и закуплен соответствующий подвижной состав, то стои- мость поездки по этой магистрали может оказаться запредельно высокой. Иными словами, в силу снижения доходов населения и увеличения потребительских расходов об увеличении мобильности населения не может быть и речи.

Заметим, что в последние годы все чаще предпринимаются попытки привлечения частных инвестиций в инфраструктурное строительство. Одной из форм подобного привлечения принято считать государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), однако сегодня существенный рост частных инвестиций в ГЧП не прослеживается.

Потенциально инвестирование в инфраструктурные проекты может быть интересно негосударственным пенсионным фондам, частным банкам и страховым организациям. Указанные финансовые институты управляют капиталом объемом более 80 триллионов рублей, и как минимум 4–8 триллионов рублей 2 можно было бы инвестировать в проекты с большим сроком окупаемости посредством приобретения инфраструктурных облигаций.

Понятие «инфраструктурная облигация» в законодательстве Российской Федерации не закреплено, однако к такой ценной бумаге можно отнести концессионные облигации и облигации, эмитируемые специальными обществами проектного финансирования для финансирования инфраструктурных проектов.

Чтобы ценная бумага считалась «инфраструктурной», важно соблюдение трех условий:

-

1) эмитент – специальная проектная компания (далее – СПК), целью создания которой является реализация и обслуживание определенного инфраструктурного проекта;

-

2) СПК является концессионером по отношению к инфраструктурному проекту;

-

3) ценная бумага выпускается под конкретный инфраструктурный проект.

1 Вывод сделан автором исходя из данных, представленных в материалах [4].

2 Вывод сделан автором исходя из данных, представленных в материалах [4].

Важно отметить, что срок обращения инфраструктурных облигаций составляет от 10 до 49 лет 3. При этом ставка по купонам в большинстве случаев привязана к уровню инфляции, темпу роста ВВП, ключевой ставке Центрального банка Российской Федерации. Что касается концессионных соглашений, то в них четко прописываются гарантии возврата инвестиций, а в качестве одной из сторон такого соглашения всегда выступает государство. В таких соглашениях на этапе строительства всегда предусматривается страхование строительно-монтажных рисков. Указанные обстоятельства, несомненно, увеличивают привлекательность инфраструктурных облигаций.

Отечественные страховые компании пока не проявляют интерес к такому инструменту инвестиций. Прежде всего это обусловлено тем, что по большинству эмиссий заранее был определен покупатель и все приобретения имели кэптивный характер (куплены связанными с эмитентом структурами). Более того, сказывается сравнительная неразвитость отечественного страхово- го рынка, а также отсутствие компетенций в оценке рисков по таким вложениям. Страховщики в основном вкладывают средства в более понятные им финансовые инструменты – банковские депозиты, корпоративные облигации и акции, государственные и муниципальные ценные бумаги.

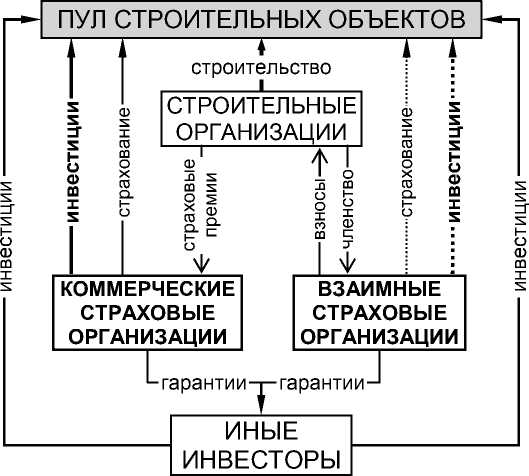

Если говорить о мировой практике, то значительного опыта в выпуске инфраструктурных облигаций достигли США, Канада, Австралия, Южная Корея, Китай. При этом держателями существенной доли таких ценных бумаг являются как коммерческие страховые организации, так и взаимные. Наиболее оптимальная схема участия страховых организаций в инвестиционных процессах представлена на рисунке.

Особого внимания заслуживают взаимные страховые организации (далее – ВСО), которые играют значительную роль на финансовых рынках стран с развитой экономикой. Это организации, использующие метод взаимного страхования при создании страховых продуктов (см. [6]), суть которого в том, что каждый страхователь для страхо-

Взаимные и коммерческие страховые организации как участники инвестиционных процессов в транспортном инфраструктурном строительстве 4

вания имущественных интересов объединяет свои материальные ресурсы с ресурсами других страхователей, имеющих аналогичное намерение по страхованию имущественных интересов. Такое объединение происходит на основе договоренности его участников о том, что с целью создания страховых продуктов они соучаствуют своими средствами в формировании страхового фонда. Право собственности каждого страхователя на эти средства преобразуется в право совместной собственности всего сообщества страхователей на средства фонда. Это обусловливает право каждого страхователя на участие в создании страховых продуктов (формирование страхового фонда, управление и распоряжение им) совместно с другими страхователями и его ответственность по страховым обязательствам сообщества, солидарную с другими членами сообщества (см [6]).

Как правило, такие организации являются некоммерческими. Собственники (члены) ВСО не стремятся к получению личного дохода (прибыли, дивидендов) от деятельности такой организации, она не является источником обогащения. Основная цель, которую преследуют собственники, – это эффективная защита своих имущественных интересов. Таким образом, в случае достижения положительного финансового результата хозяйственной деятельности членами ВСО может быть принято решение о направлении средств на уменьшение цены страхования и повышение финансовой устойчивости.

За годы своего существования крупнейшие мировые ВСО накопили колоссальные денежные фонды и приобрели существенные активы, точных оценок которых нет. Многие ВСО активно осуществляют инвестирование в транспортное инфраструктурное строительство. Так, например, Массачусетская компания по взаимному страхованию жизни (Mass Mutual) обла- дает активами в размере 675 миллиардов долларов США, а ежегодный сбор премий составляет порядка 29,6 миллиарда долларов. В муниципальные и государственные облигации (в том числе инфраструктурные) ежегодно инвестируется около 3 миллиардов долларов США (см. [7]).

По данным Международной федерации страховых кооперативов и взаимных страховых организаций (International Cooperative and Mutual Insurance Federation – ICMIF), сектор взаимного и кооперативного страхования является наиболее динамично развивающейся частью мировой страховой индустрии. Официально публикуемые данные 5 показывают, что с 2007 года сектор взаимного и кооперативного страхования демонстрирует позитивную динамику на протяжении 8 лет подряд. Так, прирост сбора премий с 2007 по 2015 год составил 20,2 процента, в то время как на мировом страховом рынке этот показатель увеличился лишь на 8,3 процента. Рекордного уровня сектор взаимного и кооперативного страхования достиг в 2014 году с совокупной суммой страховых премий в размере 1 286 миллиардов долларов США. Результатом динамичного развития взаимного и кооперативного страхования является увеличение его доли на мировом страховом рынке с 24,1 процента в 2007 году до 26,7 процента в 2015 году. По состоянию на 2014 год в 20 странах, принадлежащих к четырем из пяти мировых регионов, взаимным и кооперативным страхователям принадлежит более четверти национального страхового рынка (см. [8]).

В России взаимное страхование развито слабо, что обусловлено особенностями экономического развития России. По данным IMCIF, в 2015 году на долю взаимного страхования приходилось 0,8 процента от всех премий национального страхового рынка (см. [8]). Это свидетельствует о существенном отставании сектора взаимно-

5 IMCIF публикует данные через 2 года после отчетного периода. В 2017 году были опубликованы данные о мировом рынке взаимного и кооперативного страхования за 2015 год. Данные за 2016 год отсутствуют.

го страхования на российском страховом рынке от развития аналогичного сектора на страховых рынках стран с развитой рыночной экономикой. По оценкам как российских, так и зарубежных специалистов, это свидетельствует о существенном отставании сектора взаимного страхования на российском страховом рынке от развития аналогичного сектора на страховых рынках стран с развитой рыночной экономикой (см. [9]). На страховом рынке Российской Федерации действуют всего лишь 11 обществ взаимного страхования, совокупная сумма собранных премий всех ОВС оценивается в 757 миллионов рублей в год 6.

Сегодня идея создания в России специализированных взаимных страховых организаций, затрагивающих различные аспекты жизни населения, представляется перспективной. Например, предлагается создание таких организаций в туризме (см. [11]), образовании (см. [12]), здравоохранении (см. [13]), сельском хозяйстве (см. [14]), экологии (см. [15]), космонавтике (см. [16]), транспорте (см. [17]), транспортном инфраструктурном строительстве (см. [18]) и т. д.

Подчеркну, что взаимное страхование в транспортном инфраструктурном строительстве предполагает объединение строительных организаций. Важное преимущество такого объединения в том, что строительные организации смогут застраховать в такой страховой организации свои строительно-монтажные риски по реализуемым строительным проектам. Также строительные организации через капитал ВСО могут участвовать в инвестиционной деятельности по инфраструктурным стройкам. Взаимная страховая организация, состоящая из специализированных строительных организаций, хорошо знающих специфику и особенности рисков, может наиболее квалифицированно оценить вероятность реализации принятых на страхование рисков, а также разработать меры по их уменьшению.

Строительные организации – члены ВСО сообща принимают решения по наиболее важным финансовым вопросам. К таким вопросам относится утверждение:

-

• правил страхования;

-

• условий формирования и инвестирования резервов;

-

• источников финансирования образовавшихся убытков по итогам отчетного года;

-

• размера и структуры страхового взноса и т. п.

Кроме этого, каждый страхователь материально заинтересован в минимизации вероятности наступления страхового случая по строительно-монтажным рискам, а также размера возможного ущерба. Это обусловлено тем, что все строительные организации – члены ВСО солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым обязательствам ВСО.

Поскольку инвесторы заинтересованы в сохранности имущества и средств для осуществления строительства, наличие страхования строительно-монтажных рисков по конкретному объекту является дополнительной гарантией защиты капиталовложений и конкурентным преимуществом при привлечении инвестиций.

Таким образом, взаимные и коммерческие страховые организации смогут совместно приносить пользу транспортному инфраструктурному строительству не только посредством защиты имущественных интересов, но и в виде инвестирования в такое строительство.

Представляется, что практику включения страховых компаний в инвестиционные процессы можно внедрить не только в транспортном инфраструктурном строительстве, но и в других отраслях экономики.

Список литературы Страхование как инструмент привлечения капитала в транспортное инфраструктурное строительство

- Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию - 2018. URL: https://www.rbc.ru/society/02/03/2018/5a9955859a79478422676e1b

- ОАО «Скоростные магистрали». URL: http://www.hsrail.ru/projects/features/

- EMBS Group - Business Intelligence. URL: http://www.embs-group. com

- Инвестиции в инфраструктуру 2018: аналитический обзор InfraONE. URL: https://infraone.ru/analitika/infraone_sochi_2018.pdf

- Петрикова Е. М. Регулирование платежного баланса и международной инвестиционной позиции России. М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2013. 315 с.