Страницы истории неподцензурной литературы советской Кубани

Автор: Исаченко Сергей Владимирович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Caucasica. Литературы народов Юга России

Статья в выпуске: 2 (2), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются ейские сюжеты истории неподцензурной литературы советского периода. Особое внимание уделяется изданию литературно-художественного журнала «Транспонанс» С. В. Сиговым (С. Сигеем) и А. А. Таршис (Ры Никоновой). Автор вводит в научный оборот новые источники личного происхождения и данные устной истории.

Неподцензурная литература, краснодарский край, ейск, м. к. петров, с. в. сигов, а. а. таршис, "транспонанс"

Короткий адрес: https://sciup.org/170174894

IDR: 170174894 | УДК: 82(091)

Текст научной статьи Страницы истории неподцензурной литературы советской Кубани

По мнению большинства исследователей советской истории, важнейшим фактором формирования неофициальной культуры стала неподцензурная литература – самиздат. Местом производства и наиболее интенсивной циркуляции самиздата были Москва и Ленинград, однако население регионов достаточно активно потребляло подобного рода продукцию, а иногда выступало в роли ее создателя.

История производства и бытования неподцензурной литературы на Кубани частично отражена в публикациях А. Н. Еремеевой – о студенческом самиздате в Краснодарском педагогическом институте конца 1940-х гг. [3, с. 93-100], Н. В. Ламосовой – о начинавшем на Кубани творческую биографию известном писателе-диссиденте В. Е. Максимове [11], С. С. Неретиной, М. С. Константинова, В. Н. Дубро- вина Ю. Р. Тищенко – о философе М. К. Петрове [1, 9, 12, 15], С. В. Исаченко – о религиозном и политическом самиздате [8]. В 2006 г. 2-4 выпуск 59 тома журнала «Russian Literature» был специально посвящен творчеству С. В. Сигова (С. Сигея) и А. А. Таршис (Ры Никоновой). Авторы анализировали их творчество, в т. ч. произведения и издательские проекты кубанского периода.

В данной статье речь пойдет о ейских сюжетах в истории кубанской неподцензурной литературы.

С Ейском, как известно, связаны жизнь и творчество многих представителей культуры и науки России – П. П. Кащенко, Д. И. Митрохина, Л. Р. Сологуба, И. М. Поддубного, Н. В. Мордюковой, С. Ф. Бондарчука и др.

В знаменитом на всю страну Ейском высшем военном летном училище учились один из первых Героев Советского Союза С. А. Леваневский, летчик-космонавт СССР В. А. Джанибеков, другие известные летчики и космонавты. На рубеже 1950-х-1960-х гг. там преподавал талантливый философ Михаил Константинович Петров (1923–1987). Именно в Ейске им была написание повесть «Экзамен не состоялся» (1959). Рукопись повести с сопроводительным письмом М. К. Петров послал в ЦК КПСС (1960).

Идеи повести тесно связаны с научной концепцией М. К. Петрова, которая, как утверждают исследователи В. Н. Дубровин и Ю. Р. Тищенко, имеет междисциплинарный характер, опирается на данные истории, философии, лингвистики, антропологии, этнографии, социологии [1, c. 26]. Именно повесть «Экзамен не состоялся», а не философские идеи Петрова, нашедшие в ней отражение, легла на бумагу первой и стала его первым значительным трудом. Биограф и исследователь творчества М. К. Петрова – С. С. Неретина – воссоздала судьбу рукописи и ее автора. Из ЦК КПСС рукопись повести вместе с письмом вернулась в Ростовский обком КПСС, куда М. К. Петрова пригласили, сделали некоторые замечания, сдали рукопись в архив. В начале 1961 г. М. К. Петров выступил на партсобрании с критикой в адрес руководства и порядков в училище. Руководство тут же затребовало из обкома повесть, против автора было возбуждено персональное дело. Повесть послали на рецензию философу и литературоведу. Литературовед ограничился замечаниями, что не смеет судить о взглядах автора повести по взглядам героя. А философ – сотрудник Ростовского государственного университета – дал повести негативную, сугубо политическую оценку. На полях отзыва было помечено «троцкизм». Летом того же года М. К. Петров был исключён из КПСС и уволился из Ейского высшего военного училища лётчиков [12].

По определению вдовы мыслителя, Г. Петровой, «Михаил Константинович не был разрушителем. Он не был диссидентом. Он не собирался уезжать за границу. И, хотя он многое понимал, в партию хотел вернуться. Даже просто для того, чтобы добиться справедливости» [9].

Впервые повесть М. К. Петрова «Экзамен не состоялся» была опубликована в журнале «Дон» (1989, № 6-7), но с нарушением авторского права. При публикации повести в журнале «Дон» редакторы заменили выражение «духовная смерть партии» на «духовный кризис партии» [15, c. 145].

По сути, повесть «Экзамен не состоялся» – одна из немногих попыток художественным языком объяснить идейные искания и настроения неортодоксальных советских философов середины 1950-х гг. и эволюцию многих из них в сторону конформизма. Герой М. К. Петрова Юрий Шатов, который в процессе сдачи кандидатского экзамена по философии «позволил себе сказать лишнего», а позже примиряется с действительностью, напоминает физика – главного персонажа самиздатовско-го произведения Г. Копылова «Евгений Стро-мынкин» [2, с. 57].

Судьба повести «Экзамен не состоялся» повторяет судьбу многих воззваний «во власть», известных изначально ограниченному количеству людей и получивших огласку благодаря негативной реакции властных структур, передаче текста в нижестоящие партийные инстанции и инициированию порицания автора.

В начале 1970-х гг. в Ейск переехали супруги Сергей Всеволодович Сигов (1947–2014) и Анна Александровна Таршис (1942–2014) – яркие представители советской неофициальной культуры. С середины 1960-х гг. С. Сигов принимал участие в деятельности группы авангардных художников и поэтов «Будущел» в Вологде и Таганроге. С 1965 по 1974 гг. С. Сигов был редактором основанного А. Таршис в Свердловске рукописного журнала «Номер» – органа «уктусской школы». С 1971 г. «Номер» издавался в Ростове-на-Дону. После переезда С. Сигова и А. Таршис в Ейск большая часть выпусков «Номера» была конфискована местным отделением КГБ в ноябре 1974 г. Параллельно с «Номером», в 1970 г., в Ленинграде, С. Сиговым был начат выпуск журнала «Буду-щел», оборвавшийся на втором номере. Им же позднее, в 1978 г. выпускалась «еженедельная нерегулярная» рукописная газета «Листок». С № 12 «Листок» стал машинописным. Тогда же был задуман журнал «Таити-неос» [4].

Псевдонимами А. Таршис с 1982 г. и С. Сигова с 1980 г. были соответственно Ры Никонова и С. Сигей.

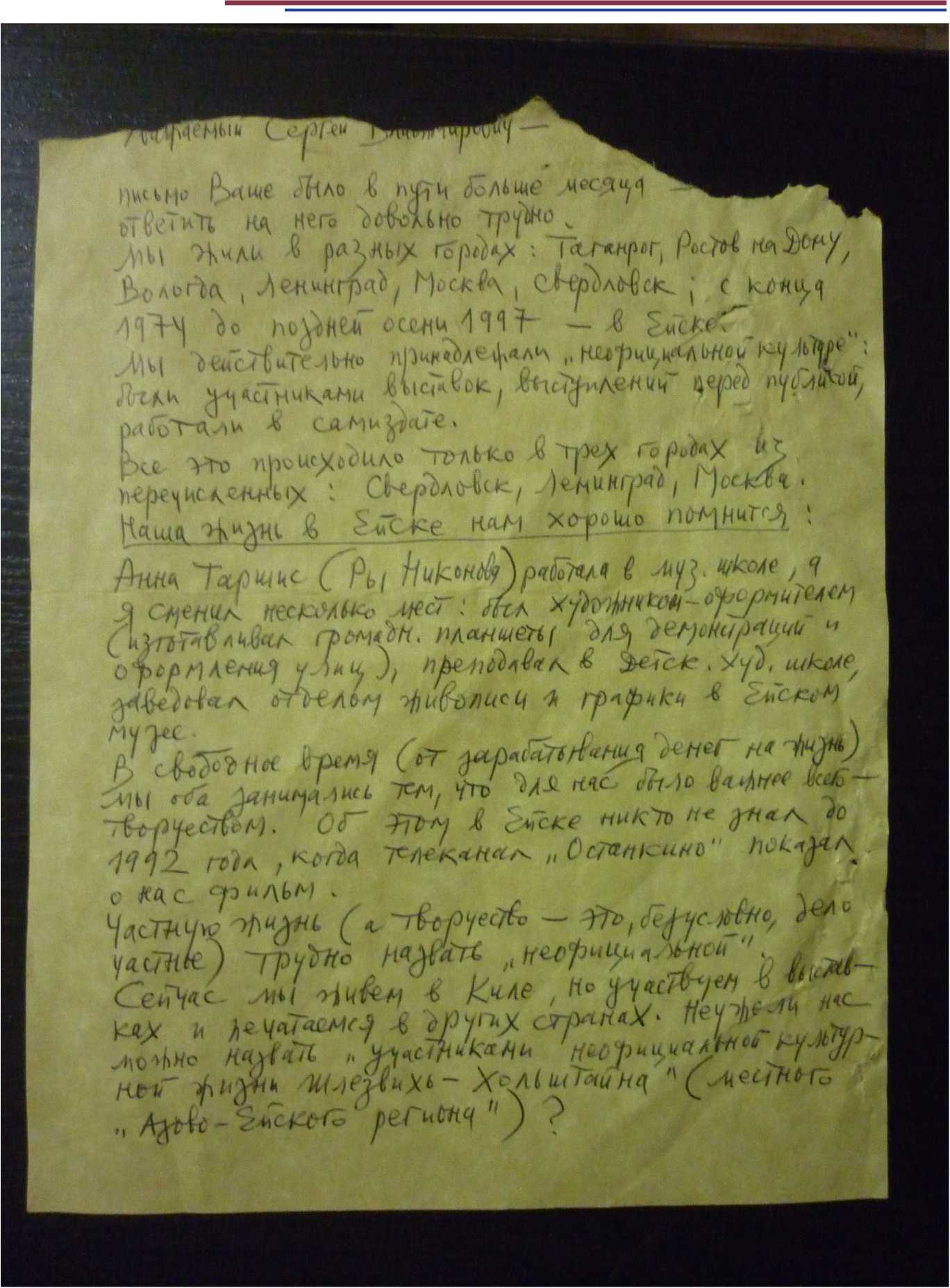

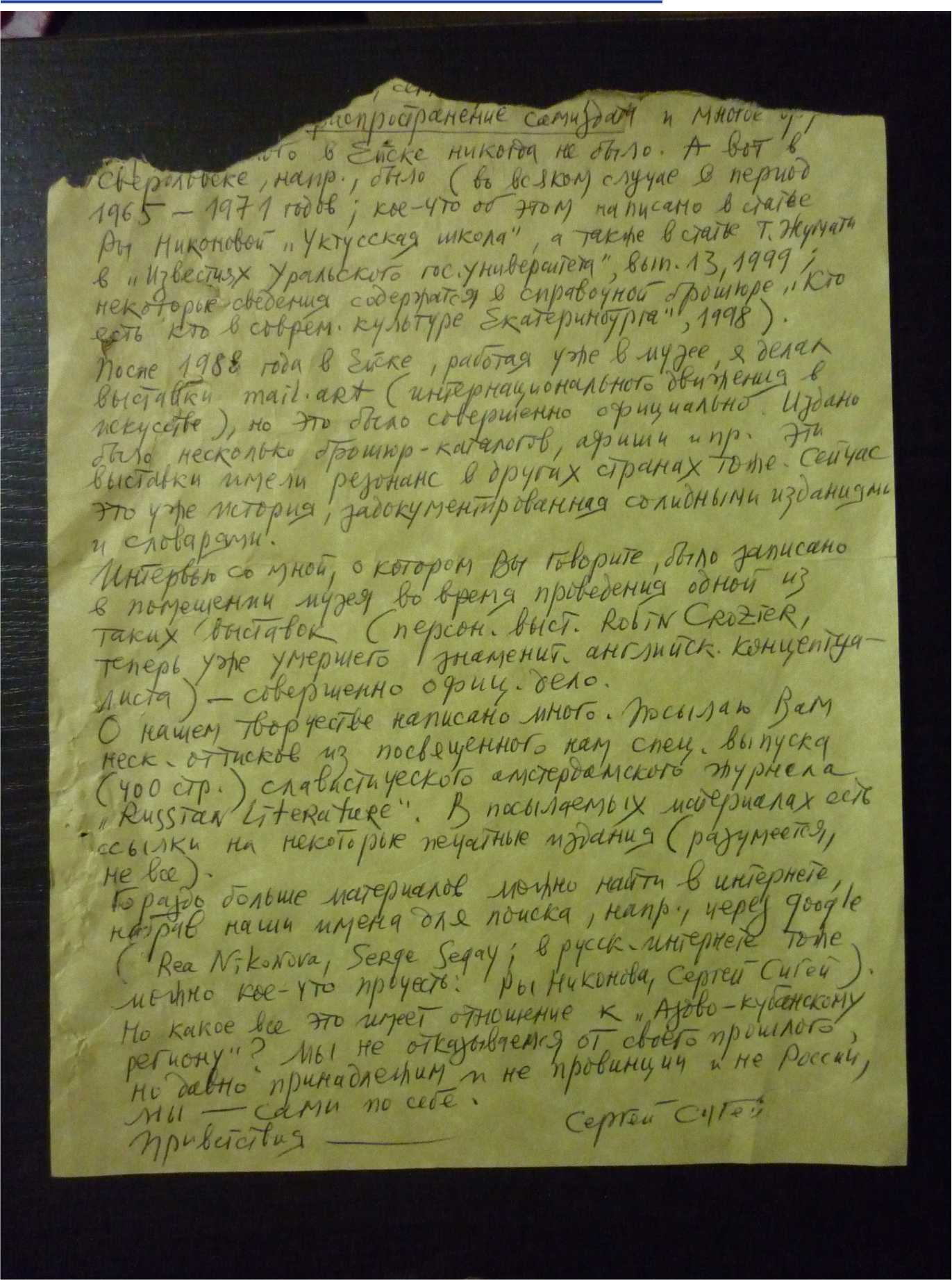

В письме автору статьи С. Сигов писал: «Мы жили в разных городах: Таганрог, Ростов-на-Дону, Вологда, Ленинград, Москва, Свердловск; с конца 1974 до поздней осени 1997 – в Ейске. <…> Мы действительно принадлежали к “неофициальной культуре”: были участниками выставок, выступлений перед публикой, работали в самиздате». К неофициальной культуре С. Сигов относил «прежде всего, литературно-художественный процесс: квартирные выставки; квартирные литературные чтения и салоны; семинары; изготовление и распространение самиздата, и многое другое». При этом он отмечал, что «ничего подобного в провинциальном Ейске не было: «В свободное время (от зарабатывания денег на жизнь) мы оба занимались тем, что для нас было важнее всего – творчеством. Об этом в Ейске никто не знал до 1992 г., когда телеканал “Останкино” показал о нас фильм. Частную жизнь, а творчество – это, безусловно, дело частное трудно назвать “неофициальной”» [13].

С Сиговым был знаком краснодарский ученый, научный сотрудник Южного филиала Института Наследия, профессор А. И. Слуцкий. Он рассказал о своих впечатлениях, а также предоставил сохранившиеся фрагменты интервью, которое состоялось в Ейске в начале 1990-х гг.

А. И. Слуцкий вспоминал: «Они (С. Сигов и А. Таршис. – С. И.) уже были раскручены в самиздатовской среде, не политизированы, а скорее эстетизированы. Им отводилась едва не доминирующая роль идеологов авангарда и визуальной поэзии» [7].

Хорошо известный в среде советского поэтического андеграунда Г. Сапгир так характеризовал творчество С. Сигова и А. Тар-шис: «Живут они в казачьем старинном Ейске, в Приазовье. На них и доносы писали, и письма, которые лавиной сыпались с Запада, читали и рвали в ярости. <…> А эта двоица Сергей и Анна писали картины, рисовали, составляли поэтические сборники, альбомы, книжицы самые разнообразные. <…> Стихи, пьесы, визуальная поэзия – всё это рассылалось по почте во все уголки мира (называется “мейл-арт”). Из Америки, Европы. Новой Зеландии их адресаты, мейл-артисты, слали свою продукцию. Вот торжество сам/тамиздата! Чудо! Они называли себя трансфуристами и издавали журнал нового авангарда “Транспонанс”. Сама форма журнала была необычной, склеенной» [14, с. 558].

По данным Т. Жумати, в новом проекте С. Сигова и А. Таршис журнале «Транспонанс» принимали участие ленинградцы (Л. Богданов, Б. Констриктор, Б. Кудряков, В. Эрль), москвичи (С. Гундлах, К. Звездочётов, И. Кабаков Л. Кропивницкий, В. Лён, А. Монастырский, Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Г. Сапгир) и др. [5, с. 179]

И. Кукуй выделяет два разных по оформлению номеров и характеру текстов периода развития журнала: ленинградский и московский. С появлением московских авторов получает своё развитие изначально присутствовавшая в журнале линия акционного и концептуального искусства вмести с тем, растёт удельный вес визуальных текстов. И. Кукуй, называет «Транспонанс» «лабораторным», поскольку журнал сохранял своё лицо и легко был узнаваем «за счёт постоянного внимания к поэтическому эксперименту на содержательном уровне и устоявшейся структуре журнала – на уровне внешнем» [10, c. 129–134].

По данным И. Кукуя, полный комплект журнала «Транспонанс», а также выпуски Архива «Транспонанса» хранятся в историческом архиве Forschunqsstelle Osteuropa (г. Бремен, Германия) как часть разных фондов – фф. 37 (Вл. Эрль). 64 (А. Александров), 66 (А. Монастырский), 97 (Сигей / Таршис), 30.56 (А. Альчук). Отдельные номера хранятся в частных собраниях (в Бремене у Г. Г. Суперфина) и музейных коллекциях. № 37 «Транспонан-са», который вышел в свет спустя много лет в одном экземпляре для выставки малотиражной периодики, хранится сейчас в Small Mags Archive в городе Еекло (Бельгия) [10, c. 231].

Беседы с компетентными респондентами, анализ архивных документов позволил выявить то, что издававшийся на Кубани журнал «Транспонанс» был практически неизвестен в регионе. При этом он активно циркули-

Письмо С. В. Сигова С. В. Исаченко (первая страница)

Письмо С. В. Сигова С. В. Исаченко (вторая страница)

ровал в среде столичного андеграунда.

Уже после «перестройки» С. Сигов стал издавать в эстетике 1920-х гг. небольшие книжки с малоизвестными текстами русских футуристов. Использовался при этом типографский станок Ейского художественного музея. В это же время на вопрос А. Слуцкого «Как Вам работается в Ейске?» С. Сигов отвечал: «Живется как всем в культуре. Чем хороша такая «малоформатная» провинция как Ейск? Нет большого театра, нет филармонии, вообще непонятно, что есть? Зато есть наш музей и маленькая типография, которая сама, удивляясь, печатает по нашим макетам эти непохожие книги. Ведь согласитесь, издания Алексея Крученых – это уже полиграфия. И текст впервые печатается по авторской машинописи, и цветное шрифтовое оформление

Список литературы Страницы истории неподцензурной литературы советской Кубани

- Дубровин В. Н., Тищенко Ю. Р. М. К. Петров. Два эпизода и вся жизнь. М.; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006.

- Еремеева А. Н. История советской научной интеллигенции в текстах самиздата и тамиздата//Культурная жизнь Юга России. 2009. № 3. С. 56-58.

- Еремеева А. Н. Культурная жизнь Кубани в ХХ в. Краснодар: Платонов И., 2013.

- Жумати Т. П. Уктусская школа (1965-1974). К истории уральского андеграунда//Известия Уральского государственного университета. 1999. № 13. С. 125-127.

- Жумати Т. П. Художественный андеграунд 1960-1980-х гг.: столицы и провинция//Известия Уральского государственного университета. 2005. № 35. С. 173-182.