Стратегическая логика

Автор: Магданов П.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Менеджмент

Статья в выпуске: 3 (6), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье описываются теоретические основы уникального подхода к разработке и реализации стратегии, который автор называет стратегической логикой. Обосновывается необходимость применения стратегической логики в процессе стратегического планирования. Подробно рассматривается компоненты стратегической логики.

Стратегия развития, стратегическое управление

Короткий адрес: https://sciup.org/147201212

IDR: 147201212 | УДК: 330.4:338.27

Текст научной статьи Стратегическая логика

Статья посвящена не проблемам логики, как можно было бы предположить исходя из её названия. Стратегическая логика - это не новый вид логики; как и ранее, аргументация при разработке стратегии строится на законах формальной логики. Стратегическая логика, в понимании автора статьи, - это совокупность принципов (исходных предпосылок), которые предопределяют содержание, процесс разработки и, что самое главное, понимание стратегии. Статья посвящена проблемам формулирования и содержательного наполнения стратегии развития организации.

Понятие «стратегическая логика» вводится автором не как дань моде и не по аналогии с терминами «стратегическое управление» и «стратегическое планирование». Данное понятие вводится, чтобы выделить и описать особый подход к пониманию и формулированию стратегии развития организации. Стратегическая логика существует лишь в стратегическом управлении и применима только для его объектов: экономических систем - организаций.

Понятие «стратегическая логика» основывается на таких рассуждениях:

-

1. Стратегия в логико-познавательном отношении представляет собой логическую последовательность тезисов относительно

Стратегия развития выступает как целенаправленный процесс логического и прагматического осмысления действительности, инициаторами и исполнителями которого выступают участники деятельности организации. В процессе разработки стратегии происходит обмен мнениями между руководителями и специалистами для выработки целенаправленного воздействия на входные параметры организации как системы. Таким образом, процесс разработки стратегии выступает как особая познавательная процедура в рамках речемыслительной деятельности руководителей и специалистов, в ходе которой анализируются возможности, выбираются и обосновываются пути развития организации. Для каждой стратегии, даже в рамках одной и той же организации, используются индивидуальные логические структуры, которые действуют в рамках принятой управленческой традиции, выражают особенности мышления руководителей и специалистов, делают ее неповторимой и уникальной.

стратегии важную роль играют экстралингви-стические факторы: время и место, сложившаяся ситуация, эпистемологическое состояние сторон, личность и манера докладчика. Именно от этих факторов зависит восприятие стратегии как эффективной, логически обоснованной и рациональной, что в конечном счете должно привести к взаимному согласию всех заинтересованных сторон.

-

- содержательное логическое построение (анализ, оценки, выводы);

-

- графическое представление (графики, диаграммы, рисунки);

-

- риторическое изложение (вступление, описание проблем и способов их решения, аргументы и доказательства, заключительные положения).

Кроме того, стратегия развития по форме и содержанию представляет собой особый вид документально оформленного дискурса (дискуссии), цель которого заключается в том, чтобы

-

- определить и обосновать направление развития организации;

-

- убедить все заинтересованные стороны в обоснованности стратегии;

-

- убедить заинтересованные стороны в эффективности, привлекательности и реализуемости стратегии;

-

- создать форум для обсуждения и принятия окончательного решения;

-

- дать основу для деятельности каждой из заинтересованных сторон в соответствии с ее собственной стратегией.

В стратегии как документально оформленном дискурсе обсуждаются состояние, проблемы и возможности, а затем и варианты развития организации. Совокупность приведенных в ней аргументов убеждает каждую заинтересованную сторону в правильности и рациональности выбранного пути развития. Участники деятельности организации, явно и неявно выражающие свое мнение, вместе «играют» против неблагоприятных внешних факторов; при этом они должны иметь единый взгляд на происходящее, а также общее, обязательное для всех решение о стратегии развития.

Разработанная стратегия развития подвергается заинтересованными сторонами осмыслению, итогами которого могут быть:

-

- логико-событийная оценка, связанная с рациональностью стратегии, ее обоснованностью и достоверностью;

-

- прагматическая оценка, связанная с определением соответствия стратегии их целям и задачам;

-

- эмоциональная оценка;

-

- этическая оценка, связанная с нравственными и моральными последствиями реализации стратегии;

-

- эстетическая оценка, связанная с восприятием стратегии целевой аудиторией как эффективного и совершенного способа реализации целей.

Оценки заинтересованных сторон могут быть противоречивыми и даже взаимоисключающими. Поэтому специалисты-плановики должны добиться исключения любых противоречий в оценке стратегии и выработать единое суждение о ней, что достигается путем выявления всех интересов сторон и установления между ними справедливого баланса.

Суммируя сказанное выше, следует сказать, что осмысление и понимание стратегии является сложным по содержанию , поскольку она оценивается сторонами с различными стратегическими установками, и по процедуре , поскольку не всегда имеется возможность согласовать непротиворечивым образом все разделы стратегии. Стратегия и как документ, и как направление управленческой деятельности, и как основа для принятия решений представляет собой самый сложный аспект деятельности высшего руководства.

Процесс согласования и утверждения стратегии состоит из множества компромиссов и соглашений. Поэтому искусство специалистов-плановиков и высшего руководства заключается еще и в том, чтобы красивую и логически стройную стратегию донести до понимания каждой стороны и достичь всеобъемлющего согласия принимать решения в соответствии с предлагаемым планом. Следовательно, согласие сторон надо вырабатывать не на заключительной стадии процесса разработки стратегии, а в самом его начале, когда формируется подход к стратегии, оцениваются ее предпосылки и определяются ключевые направления развития организации. Чтобы добиться этого, высшему руководству и плановикам, ответственным за разработку стратегии, нужно сформировать уникальный, неповторимый подход к пониманию, осмыслению и реализации стратегии развития. Этот подход, по представлению автора статьи, называется стратегической логикой .

Постановка проблемы

Стратегия развития как инструмент управления в условиях неопределенной внешней среды получила распространение в начале 1960-х гг. [3, 7]. Первоначально предполагалось, что стратегия – результат периодически проводи- мой формализованной процедуры, включавшей сбор и обработку информации, разработку и оценку стратегических альтернатив, выбор и реализацию стратегии. Сущность такого подхода состояла в том, что стратегия – результат поиска соответствия между возможностями организации и возможностями конкурентного окружения. Поэтому процедура выработки уже сама по себе должна была обеспечивать успех стратегии, однако это получалось не у каждой компании.

В 1970-х гг. концепция «стратегия как плановая процедура» получила дальнейшее развитие: было разработано множество аналитических средств и портфельных методов; особенно интересным оказался проект «Влияние маркетинговых стратегий на прибыль» [4]. Исследователи выявили связи между параметрами организации и условиями ведения бизнеса и разработали ряд концептуальных подходов, объясняющих успех организаций. Руководители обратили внимание не только на реализацию внутренних и внешних возможностей организации, но и на структуру и содержание стратегии. Но вскоре выяснилось, что внешнее окружение гораздо сложнее, чем представляется на первый взгляд, а упрощенные портфельные методы зачастую приводят к неверным решениям, тогда как многие факторы успеха в деятельности организаций просто выпадают из поля зрения.

В 1980-х гг. внимание исследователей сосредоточилось на конкурентной среде, конкурентоспособности и конкурентных преимуществах. Внутренняя среда организации стала оцениваться как источник конкурентных преимуществ; сторонники ресурсно-ориентированной теории полагали, что ресурсы и возможности организации – основные факторы, которые отличают ее от конкурентов. Соответственно ресурсы организации могут быть использованы для снижения себестоимости, дифференциации, создания входных барьеров, влияния на эффективность сделок с поставщиками и потребителями. Кроме того, сторонники подхода «стратегия как совокупность конкурентных преимуществ» полагали, что умение исполнять стратегию тоже выступает конкурентным преимуществом. С ростом уровня конкуренции были найдены новые источники конкурентных преимуществ, среди которых управление качеством, скорость внедрения нововведений, короткий цикл временных возможностей, высокая степень новшеств и творческий подход.

Однако в начале 1990-х гг. перемены во внешней среде стали настолько стремительными, что у практиков накопилось немало нареканий относительно процесса разработки и реализации стратегии [2]. Развитие экономической конъюнктуры, снижение доступности и рост стоимости ресурсов, научно-технический про- гресс, глобализация и интернационализация вызвали радикальные изменения на привычных рынках сбыта. Жизненный цикл экономических процессов, объектов, товаров, нововведений становится все более быстрым. Стратегия, стратегический план могут устареть в процессе разработки, а полученные выводы могут оказаться неактуальными уже в ближайшее время. Этот стремительный бег предъявил жесткие требования к управлению, планированию и контролю деятельности организаций. Руководители осознали, что в стратегическом управлении важно умение правильно осуществлять выбранную стратегию развития, приспосабливая базовые стратегические идеи к меняющемуся внешнему окружению.

События начала третьего тысячелетия, кризис в мировой экономике 2007-2009 гг. показали, что в новых условиях хозяйствования ни одна организация не может обладать надежными и стабильными источниками конкурентных преимуществ. Все может измениться в кратчайший срок, огромная корпорация может обанкротиться так же быстро, как и небольшая компания. Организации должны постоянно приспосабливать свои характеристики к требованиям внешнего окружения, меняя стратегии и основные возможности. Вектор усилий исследователей сместился от определения факторов успеха к поиску путей максимизации способности организации изменяться. Именно умение быстро искать и принимать решения, адаптироваться к стремительно меняющимся внешним условиям стали факторами долгосрочного успеха.

История понятия стратегии представлена здесь, чтобы показать поэтапное изменение формы, содержания стратегии и подходов к ее разработке. Концепции менялись одна за другой, их содержание дополнялось и расширялось: концепция «стратегия как плановая процедура» была заменена концепцией «стратегия как совокупность конкурентных преимуществ», на смену которой пришла концепция «динамическое формулирование и исполнение стратегии». Общепринятые подходы к формулированию и пониманию стратегии постоянно видоизменялась под растущим влиянием внешних факторов.

Первоначально стратегия была уделом только самых высоких руководителей, общее число которых не превышало десяти. Даже термин был соответствующим – «корпоративная стратегия». Позже стало очевидным, что ресурсов высшего руководства и офиса стратегического (корпоративного) планирования для разработки успешной стратегии недостаточно; стали вовлекаться руководители стратегических хозяйственных центров. Со временем масштабность, бесконечная рутинность и организационная сложность процесса стратегического планирования привели к его децентрализации и суще- ственному упрощению с точки зрения плановоконтрольных процедур.

Однако усложнение внешнего окружения обусловило кратное усложнение содержания стратегии; при ее разработке и реализации стало необходимым учитывать все больше обстоятельств. Это потребовало вовлечения в стратегическое планирование всех заинтересованных сторон не только как внешних наблюдателей и консультантов, но и как деятельных участников на всех этапах процесса разработки и реализации стратегии. Фактором успеха стало не только умение вовремя разработать успешную стратегию, но и умение следовать ей в условиях стремительно меняющегося окружения. Такое умение основывается на вовлечении в разработку и реализацию стратегии всех сторон, которые могут повлиять на ее результативность, а также на способность точно формулировать её важные аспекты и на достижение общего согласия между всеми участниками деятельности в отношении стратегических планов без ущерба для их актуальности, целостности и эффективности. Стратегия перестала быть уделом только высшего руководства, к ее разработке и исполнению потребовалось привлекать не только внутренних, но и внешних участников деятельности.

В каждом случае, даже в рамках одной организации, при инициации процесса стратегического планирования от высших руководителей и плановиков требуется разработать и выразить доступными средствами оригинальный подход – стратегическую логику формулирования и реализации стратегии (стратегического плана). Оригинальность подхода к стратегии зависит от сложившихся условий внешней и внутренней среды, текущего состояния, внешних возможностей и стратегических инициатив участников деятельности организации.

Отсутствие стратегической логики как оригинального, уникального и неповторимого похода к разработке и реализации стратегии, по мнению автора, является одной из самых распространенных ошибок, которые допускаются собственниками и высшими руководителями на начальном этапе процесса стратегического планирования. Причины данной ошибки состоят в следующем:

-

1. Высшие руководители и собственники не могут или не желают выразить единое, непротиворечивое представление о текущем положении и возможностях развития организации, а также собственные намерения и стратегические инициативы.

-

2. Недостаточное понимание ответственными руководителями и специалистами ключевых характеристик и принципов процесса разработки и реализации стратегии.

-

3. При разработке и реализации стратегии учитываются интересы только собственников, тогда как явные и скрытые намерения и инициативы других участников деятельности организации остаются без должного внимания.

-

4. Стратегия в содержательном и структурно-логическом отношениях разрабатывается как обновленный вариант предыдущей стратегии.

-

5. Недостаток или отсутствие форума для обсуждения исходных предпосылок и ключевых аспектов стратегии участниками деятельности организации.

Исходя из сказанного выше, объективные проблемы формулирования, содержательного наполнения и понимания стратегии таковы:

-

1. Неверное понимание условий внешней среды и соответствующих им внутренних факторов, в русле которых разрабатывается и реализуется стратегия, таких как отраслевые факторы, организационная структура и пр.

-

2. Отсутствие концептуальной основы для формулирования стратегии – предпосылок и исходных условий, стратегических инициатив, ожиданий.

-

3. Недостаточное внимание ко всем факторам и силам, которые определяют характер и содержание стратегии развития.

-

4. Недостаток единого, непротиворечивого понимания стратегии всеми участниками деятельности и, соответственно, отсутствие согласия между ними в отношении путей, средств и ожидаемых итогов развития организации.

-

5. Наличие концептуальных противоречий между участниками деятельности организации относительно ключевых аспектов стратегии ее развития.

-

6. Формализм и отвлеченность процесса стратегического планирования и, как следствие, недостаток актуальности и действенности стратегии.

Особенности логики формулирования и исполнения стратегии

Уже в первых работах по стратегическому планированию стратегия стала пониматься как некий мост между организацией и внешним окружением, как начало, устраняющее разрушительное воздействие внешних факторов, а также как направление реализации благоприятных возможностей. Несмотря на то что внешняя среда за последнее время существенно усложнилась, многие руководители по-прежнему используют весьма упрощенный подход к стратегии. Результаты, полученные при использовании такого подхода, не дают руководителям полного удовлетворения, разработанная стратегия вскоре перестает их интересовать.

Традиционная процедура «анализ– планирование–организация–контроль» в вопросах планирования и исполнения стратегических планов перестала давать приемлемый результат. Источники эффективности процесса стратегического планирования стали искать не столько в способах его организации, сколько в осознании его заинтересованными лицами, а также в логике формулирования, согласования и исполнения стратегии, которая определяется как внешними, так и внутренними причинами. П. Регнер, сравнивая адаптивный и творческий подходы к разработке стратегии, определил внешние факторы (см. табл. 1) [5, с. 195]. Талант стратегического лидера перестал ассоциироваться только с успешной стратегией и тактикой борьбы с конкурентами. Приоритет стал отдаваться умению лидера выбирать верный путь развития, мобилизовать все ресурсы и всех участников деятельности организации для его реализации. Адаптация – борьба с конкурентами – перестала быть главным методом управления, тогда как творчество – созидание будущего – превратилось в основу стратегического управления.

Таблица 1

Понимание внешних факторов, определяющих стратегическую логику

|

№ п/п |

Фактор |

Адаптивный подход |

Творческий подход |

|

1. |

Динамика внешнего окружения |

Внешняя среда довольно упорядочена и статична, оказывает сравнительно малое влияние на организацию |

Внешнее окружение является сложным, быстро меняющимся, определяет серьезные требования к организации, например в экологии |

|

2. |

Будущее организации |

Весьма определенное |

Неясное, расплывчатое, неопределенное |

|

3. |

Понимание эффективности |

Операционная и экономическая эффективность |

Инновационность и гибкость, способность быстро меняться |

|

4. |

Внимание к новизне товаров |

Продажа существующих товаров для постоянных клиентов через налаженные каналы сбыта, постоянная сеть партнеров и т.п. |

Внедрение новых товаров для новых клиентов через новые каналы сбыта, внутренние изменения, новые партнеры и т.п. |

|

5. |

Состояние рынка (отрасли) |

Развитие существующих позиций на рынке в рамках текущих сфер деятельности |

Выход на новые позиции на рынке (отрасли) или в новые сферы деятельности |

|

6. |

Технологические ресурсы |

Внутреннее улучшение существующих процессов производства и обслуживания |

Принципиально новые товары, технологии, формы сбыта и пр. |

|

7. |

Персонал |

Акцент на соответствие существующим внутренним процессам, использование существующих умений и навыков |

Акцент на реализации новых стратегий, развитие принципиально новых способностей, умений и навыков |

Источник: Regner P. Adaptive and creative strategy logics in strategy processes // Advances in Strategic Man- agement. 2005. Vol. 22. Р. 189–211.

Очевидно, что творческое понимание обстоятельств, определяющих содержание стратегии, коренным образом отличается от традиционного адаптивного подхода. Творческий подход, как указал Й. Шумпетер [6], направлен на поиск ответов на вызовы внешнего окружения вне существующей практики, а не путем адаптации к ним. Логика формирования стратегии основана на таких утверждениях:

-

- будущее надо не столько предсказывать, сколько создавать. Рынки и отрасли быстро меняются, все время появляются новые товары и технологии, а запросы потребителей изменяются – все это дает блестящие возможности;

-

- операционная и экономическая эффективность – следствие гибкости, способности

меняться, а также умения быстро вырабатывать и претворять в жизнь новые идеи;

-

- развитие означает непрерывный по

иск новых клиентов, внедрение новых товаров, установление новых каналов сбыта, расширение сети партнеров;

-

- персонал выступает источником но

вых идей, исполнителем всех планов. Развитие персонала – это непрерывный процесс выработки и создания новых организационных умений, навыков, способностей.

П. Регнер также рассмотрел внутренние факторы, которые определяют подход к разработке стратегии; они представлены в табл. 2 [5, с. 197].

Таблица 2

Понимание внутренних факторов, определяющих стратегическую логику

|

№ п/п |

Фактор |

Адаптивный подход |

Творческий подход |

|

1. |

Организационная структура |

Жестко централизованная |

Преимущественно децентрализованная |

|

2. |

Степень формальности отношений |

В высшей степени формализованные отношения |

Преобладает творческое взаимодействие. Низкая степень формализма в отношениях |

|

3. |

Внутренние коммуникации |

Строго вертикальные, административные, формальные |

Свободные: горизонтальные, функциональные, сетевые и т.п. |

|

4. |

Характер контроля |

Бюрократический контроль:

|

Нерегулярный контроль:

|

|

5. |

Нормы и ценности |

Эффективность, конформизм, соответствие и улучшения |

Оригинальность, внутреннее многообразие, инициативность, рост |

|

6. |

Возможности карьерного роста |

Вертикальный рост «снизу-вверх». Продвижение внутри организации |

Развитие деятельности на основе новых умений, знаний и навыков. Привлечение из внешней среды (консультанты, партнеры и пр.) |

Источник: P. Regner. Adaptive and creative strategy logics in strategy processes // Advances in Strategic Management, 2005. Vol. 22. Р. 189-211.

Творческая, созидательная атмосфера, которая благоприятствует деятельному участию всех заинтересованных лиц в процессе разработки и реализации стратегии, возникает в организации, если ей присущи такие качества: децентрализация полномочий, неформальные отношения, свободные коммуникации, «мягкий» контроль, поощрение новаторства, ориентация на новые способности и умения персонала.

В основе стратегической логики лежит творческий подход, который определяет особое понимание внешних и внутренних факторов, влияющих на содержание стратегии развития. Используя подход П. Регнера, можно выразить особенности стратегической логики в соответствии с каждым этапом процесса формулирования и исполнения стратегии развития организации (см. табл. 3).

Таблица 3

Особенности стратегической логики

|

№ п/п |

Этап |

Особенности стратегической логики |

|

1. |

Разработка концепции развития* |

Внешнее окружение непредсказуемо, подвержено стремительным изменениям, оказывающим сильное влияние на организацию. Взаимодействие с внешним окружением основывается на предсказании, создании и управлении его будущими состояниями. Будущее организации – предмет творчества и созидания. Случайные изменения на рынке (отрасли) всегда нужно использовать для развития деятельности организации. Непрерывный поиск благоприятных возможностей выхода на новые рынки, новые товары, новые стратегические позиции. Инкубация и развитие основных возможностей, новых преимуществ, поиск новых умений и навыков в организации. Поиск новых ресурсов и развитие ресурсной базы организации. Достижение согласия между всеми участниками деятельности относительно будущего организации и способов его реализации. |

Окончание табл.3

|

№ п/п |

Этап |

Особенности стратегической логики |

|

2. |

Разработка стратегии развития |

Разрабатывают стратегию все заинтересованные лица, которые участвуют в деятельности организации, исполняют стратегию или несут ответственность за ее конечные результаты. В формулировании стратегических инициатив и новых идей участвуют все ответственные руководители и специалисты. Разработка стратегии – проект, реализацией которого занимается творческая команда специалистов и руководителей. Создание творческой, созидательной атмосферы с выраженным активным и позитивным интересом собственников и высшего руководства к результатам стратегического планирования. Качественное преображение организации в терминах новых товаров, новых рынков, новых клиентов, новых стратегических позиций, новых ресурсов, новых возможностей, новых каналов сбыта. Ориентация на поиск и реализацию внешних возможностей, рыночный эксперимент, сбалансированность портфеля проектов по риску. |

|

3. |

Исполнение стратегии развития |

Распространение ключевых аспектов стратегии среди всех участников деятельности организации. Коммуникации «сверху–вниз». Непрерывный поиск новых ресурсов для реализации стратегии. Адаптация ключевых аспектов стратегии к непрерывно изменяющимся внешним условиям. Накопление опыта разработки и исполнения стратегии, создание базы знаний, развитие неформальных связей для ее расширения. Быстрота и своевременность принятия адекватных решений. Исключительное внимание к методологии управления проектами. Планирование структурно-функциональных изменений и их быстрое, но последовательное проведение. |

|

4. |

Стратегический контроль |

Приоритет отдается анализу изменения факторов, на основании которых разрабатывалась стратегия, нежели количественным оценкам. «Мягкий», нерегулярный контроль без применения санкций, направленный на выяснение и понимание причин отклонений от стратегии. Выраженная мотивация на выполнение долгосрочных целей стратегии. Поощрение разумной инициативы со стороны исполнителей. |

* Концепция развития – это система взглядов участников деятельности на состояние и перспективы развития организации, выраженная кратко в виде документа; выступает основой для разработки стратегии.

Можно было бы сказать, что особенности стратегической логики (табл.3) представляют собой критерии оценки разработанной стратегии. Но это не так. Стратегия должна изначально разрабатываться и реализовываться на основаниях стратегической логики, а не проверяться на соответствие ей в стадии завершения. С одной стороны, нужно верно понимать влияние внешних факторов, с другой стороны, настраивать внутренние факторы так, чтобы процесс разработки стратегии дал результат, приемлемый для заинтересованных сторон. Следовательно, при разработке и контроле исполнения стратегии руководители и собственники должны учитывать указанные выше особенности стратегической логики.

Структура и содержание стратегической логики

Стратегическая логика состоит из следующих компонентов: предпосылки создания стра- тегии, основные возможности организации, стратегические инициативы, ожидания участников деятельности, исходные условия стратегии. Компоненты стратегической логики подобны аксиомам, не требующим доказательств; они не вырабатываются гипотетико-дедуктивным способом. Стратегическая логика не формируется в процессе разработки стратегии как результат стратегического анализа; она присутствует изначально во всех аспектах стратегии (стратегического плана) и в значительной степени предопределяет ее содержание. Более того, стратегическая логика задает аргументативную линию процессу стратегического планирования, давая основу и указывая направление для аналитической работы. Стратегические инициативы, возможно, даже в большей степени влияют на формулирование миссии, стратегических целей и задач, видения будущего, чем результаты стратегического анализа.

Предпосылки создания – это внешние и внутренние причины, обусловливающие необходимость разработки новой стратегии развития. Как правило, эти причины становятся очевидными после проведения мероприятий по стратегическому контролю. На основе контрольных данных руководство организации может судить о том, были ли предпосылки и ключевые аспекты принятой стратегии верными и будут ли они актуальными в дальнейшем. Если таковые уже изменились или претерпевают глубокие перемены, то разумно принять решение о разработке новой стратегии развитии, которая может принципиально отличаться от ранее принятой. Иными словами, если руководство отмечает, что компания приближается к моменту, когда возможно новое видение будущего или, напротив, существующая стратегия не может быть реализована, то принимается решение о начале процесса стратегического планирования.

К внешним причинам могут относиться:

-

- нарастание кризисных явлений в экономике или, напротив, высокий темп экономического роста;

-

- значительные изменения на рынках ценных бумаг и ссудного капитала;

-

- национальные программы поддержки целевых рынков или, наоборот, отказ от регулирования и защиты внутренних рынков;

-

- преломление тенденций развития целевых рынков;

-

- радикальные перемены в составе акционеров (участников) и системе управления ключевых поставщиков и покупателей;

-

- появление новых рынков (отраслей);

-

- быстрый рост (спад) цен на основные ресурсы – энергоресурсы, металлы, стройматериалы, удобрения и пр.;

-

- наступление рисков в сумме, превышающей размер чистой прибыли за несколько лет;

-

- усиление деятельности транснациональных корпораций и другие.

Внутренними причинами могут быть:

-

- необходимость возобновления минерально-сырьевой базы;

-

- зависимость от одного-двух покупателей-монопсонистов;

-

- нарастающее количество случаев отказа покупателей (клиентов) от товаров;

-

- зависимость от поставщиков (арендодателей, производителей комплектующих, автотранспортных компаний и т.п.);

-

- стремительный рост себестоимости товаров и снижение показателей рентабельности и оборачиваемости;

-

- необходимость привлечения ссудного капитала в крупном размере;

-

- вхождение организации в корпорацию или выход из нее;

-

- возможность потери части активов, потеря ликвидности;

-

- состоявшийся выход на рынок акционерного капитала и другие.

Основные возможности – это совокупность особых умений и знаний, которыми обладает организация или индивидуум, которые позволяют выполнять один или несколько критически важных бизнес-процессов так, как никто другой, что дает возможность вести успешную конкурентную борьбу длительное время [1]. По определению К. Койна и др. [1], основные возможности делятся на две категории:

-

1. Возможности проницательности и предвидения позволяют выявить и изучить события и тенденции, что может дать преимущество первого конкурентного хода или вступления первыми на рынок. Они могут происходить из таких факторов:

-

- технические и научные знания, которые дают цепочку изобретений и достижений, к примеру, знание технологии изготовления авиадвигателей;

-

- уникальная база данных, например о клиентах, которая обеспечивает успех в брокерском бизнесе;

-

- возможность получения особой информации для компании с самой большой долей операций в определенной сфере деятельности;

-

- творческий талант в изобретении успешных товаров, в частности, способности компании «Walt Disney» в мультипликации;

-

- умение глубоко и всесторонне анализировать события и делать выводы, например, умение одних компаний получать за счет выдающихся специалистов более высокие доходы на фондовом рынке в сравнении с другими компаниями, хотя при анализе динамики курса акций используются одни и те же данные.

-

2. Возможности передовой линии возникают в случаях, когда качество конечного товара может значительно меняться в зависимости от действий работников. Эти возможности представляют собой уникальную способность производить и продавать товары и услуги так, чтобы их качество и уровень обслуживания были почти идеальными. В розничной торговле способность приносить потребителям полное удовлетворение – пример основной возможности передовой линии; магазины могут достичь непревзойденного уровня обслуживания благодаря действиям и решениям сотен сотрудников, которые формируют культуру обслуживания, мотивы и создают благоприятную обстановку для покупателей.

Основные возможности – сердце, ядро стратегии. На их основании строятся предположения о благоприятных возможностях; это в их отношении оцениваются риски и угрозы. Ос- новные возможности выступают источниками конкурентных преимуществ, использование которых приносит доход; совокупность основных возможностей дает возможность компании обслуживать целевые группы клиентов и дистанцироваться от конкурентов. В сущности, стратегия развития – это приложение, создание и развитие основных возможностей организации. Тем не менее, следует понимать, что основные возможности находятся в рамках конкретных сфер деятельности. Если речь идет о корпорации, то основные возможности могут быть классифицированы отдельно по стратегическим хозяйственным центрам и в отношении корпоративного центра, который занимается управленческой и инвестиционной деятельностью. Примеры основных возможностей:

-

- умение выбирать наилучшее место для фирменных магазинов;

-

- умение наилучшим образом анализировать состояние и динамику фондового рынка и предсказывать его изменения;

-

- умение учреждать и развивать сетевые проекты;

-

- умение находить запасы природных ресурсов с высокой степенью доходности и наименьшей степенью риска;

-

- умение разрабатывать и осваивать новые товары быстрее конкурентов;

-

- умение правильно планировать и быстро осуществлять внутренние изменения и организационные преобразования.

Идентификация основных возможностей дает ясное представление об организации в самом начале процесса стратегического планирования. Именно в отношении основных возможностей определяются конкурентные преимущества, сильные и слабые стороны, идет поиск возможностей и рассмотрение угроз. Основные возможности – основа для выбора стратегических альтернатив и установления стратегической позиции.

Стратегические инициативы – это намерения собственников и высшего руководства относительно ключевой идеи и модели хозяйственной деятельности, миссии и видения будущего, генеральной цели, стратегических целей и задач. В терминах стратегических инициатив собственники и руководители выражают свои намерения, пожелания и требования к будущему состоянию организации. Они определяют то, чем должна и не должна заниматься организация, какой должна быть её организационно-правовая форма, в каком направлении она должна развиваться.

В отношении стратегических инициатив собственники и высшие руководители имеют безусловный приоритет перед другими участниками деятельности организации; объясняется это правом собственности и полномочиями управления организацией, которыми другие участники не располагают. Прочие участники могут принимать или отвергать стратегические инициативы собственников и руководителей, последние могут учитывать или отклонять пожелания первых. Так или иначе стратегические инициативы выступают руководящими приоритетами в управлении организацией и исходят от органов, имеющих юридические права принимать и выполнять решения, – собрание акционеров, совет директоров, единоличный исполнительный орган.

Стратегические инициативы характеризуются:

-

- грандиозностью и амбициозностью замыслов;

-

- масштабом охвата деятельности и структуры организации;

-

- предопределяющим влиянием на результаты деятельности.

В качестве примеров стратегических инициатив можно назвать:

-

- видоизменение ключевой идеи деятельности;

-

- определение этапов стратегического развития;

-

- трансформация операционной модели, расширение цепочки образования стоимости, совершенствование бизнес-модели;

-

- первичное размещение акций или депозитарных расписок;

-

- эмиссия долговых обязательств на свободном рынке;

-

- продуктовая или географическая диверсификация;

-

- освоение новых сфер деятельности;

-

- слияния или поглощения, продажа части бизнеса;

-

- привлечение стратегических партнеров, заключение соглашений;

-

- технологическая специализация, передача бизнес-процессов на внешнее обслуживание, рост производительности труда;

-

- закрытие нерентабельных или незавершенных проектов и другие.

Ожидания участников деятельности – это устремления и интересы участников деятельности организации. Они могут быть созвучными стратегическим инициативам высшего руководства и собственников, но чаще всего дополняют их. Например, местные органы власти заинтересованы в стабильности налоговых поступлений и росте благосостояния занятых, работники стремятся к росту своих доходов, для поставщиков главный интерес состоит в росте поставок и увеличении закупочных цен и т.д. Ожидания участников существенно разнятся и зависят от типа организации и сложившейся внутри и вовне ситуации. Для участников ассоциаций ожидания могут заключаться в поддержке производственно-сбытовой деятельности и введении ограничений для иностранных конкурентов. Участники деятельности организаций, как правило, стремятся получить отсутствующие у них ресурсы и возможности, в частности, финансирование научных исследований и образовательных программ, управление рисками, создание входных барьеров, льготы и т.п.

Исходные условия – перечень установок и ограничений в отношении стратегии развития организации, влияющих на анализ возможностей развития и выбор стратегических альтернатив. К ним, в частности, относятся:

-

- требование о нижнем пределе показателей рентабельности;

-

- требования к правовой структуре и структуре акционерного капитала;

-

- ограничения на ключевые параметры инвестиционных проектов;

-

- минимальный размер выплат в адрес собственников;

-

- система премирования высшего руководства;

-

- требования надзорных и регулирующих органов;

-

- условия налогообложения в регионах, в которых ведутся операции;

-

- порядок и правила регулирования экспортно-импортных операций;

-

- особенности деловых отношений с ключевыми клиентами;

-

- текущие и перспективные параметры рынка ссудного капитала и другие.

Исходные условия стратегии отличаются от предпосылок создания и стратегических инициатив тем, что, с одной стороны, носят характер условий и ограничений на ведение операций, ими нельзя пренебречь, с другой стороны, выражают прямые безусловные требования к ключевым аспектам стратегии – бизнес-модели, формированию инвестиционных ресурсов, распределению чистой прибыли и др. Исходные условия могут быть от любого лица, оказывающего влияние на данный рынок, например, от регулирующих и надзорных органов, собственников, конкурентов, государственных органов и т.п.

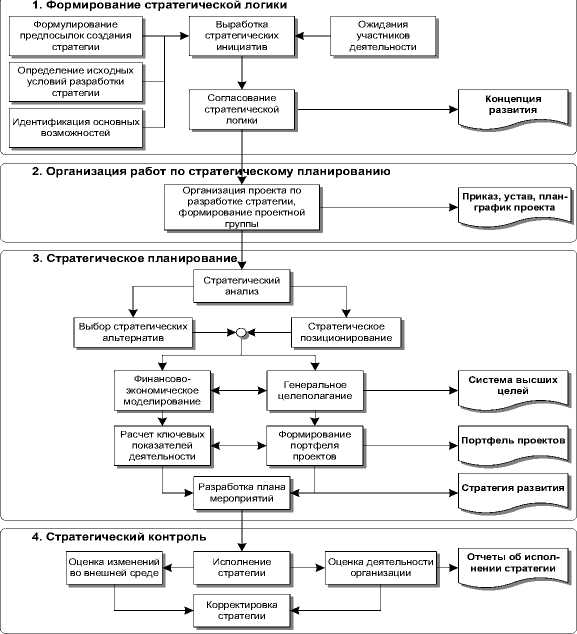

Формирование стратегической логики

Стратегическая логика как уникальный, неповторимый подход к разработке и реализации стратегии развития формируется на начальной стадии процесса стратегического планирования (рисунок).

Стратегическая логика как элемент процесса разработки стратегии

Для формулирования подхода к разработке и реализации стратегии целесообразно привлекать внешних консультантов, которые могут оказать существенную помощь в определении исходных условий, идентификации основных возможностей, правильной выработке стратегических инициатив.

Консультанты, обладающие большим опытом и наработанной базой знаний, могут на аналогичных примерах подсказать, каким образом взаимно увязать предпосылки и исходные условия стратегии, основные возможности и стратегические инициативы.

В первую очередь нужно раскрыть внешние и внутренние факторы, которые определяют необходимость создания нового варианта стратегии, – предпосылки создания и факторы актуальности. Как правило, инициативу в этом проявляют высшее руководство и специалисты по планированию; в случаях, когда планируются серьезные внутренние преобразования или трансформация операционной модели, инициативной стороной могут выступать собственники.

Исходные условия, или установки и ограничения, формулируются руководителями разных уровней управления и плановиками. Выявляются все факторы, которые могут повлиять на бизнес-модель, продуктовую линейку, каналы сбыта, характер операций и другие важные аспекты стратегии. Тщательному анализу подвергаются юридические вопросы, относящиеся к налогообложению, надзорным и регулирующим органам, правам собственности (аренды), финансово-экономические вопросы, касающиеся движения денежных средств и формирования затрат, а также вопросы привлечения новых и удержания имеющихся клиентов. Для проработки ограничений, включая те, что предвидятся в виде инициатив законодательной власти, намерений регулирующих и надзорных органов, а также для разбора спорных юридических вопросов разумно привлекать консультантов.

Основные возможности идентифицируются руководителями высшего и среднего звена, аналитическую работу ведут плановики. Нужно точно выразить одну или две основные возможности в каждой сфере деятельности, которые обеспечивают успех в конкуренции и расширении бизнеса. При этом важно понимать, какие основные возможности востребованы целевыми клиентами и какие основные возможности имеют и воспитывают конкуренты.

Формулировки предпосылок, исходных условий создания стратегии и основных возможностей в систематизированном виде доносятся собственникам и высшему руководству, которые на их основании вырабатывают и уточняют стратегические инициативы. Здесь возможны итерации, когда стратегические инициа- тивы проверяются на соответствие основным возможностям и имеющимся ограничениям, а также ожиданиям прочих участников деятельности. Важно добиться, чтобы между аспектами стратегической логики не было внутренних противоречий, чтобы они были ясными, понятными для участников деятельности организации и членов проектной группы, которая будет вести проект по разработке стратегии.

Подход к разработке и реализации стратегии должен быть согласован со всеми заинтересованными сторонами, которые могут повлиять на результаты деятельности организации. Необходимо при этом достигнуть полного понимания интересов, стратегических установок, мотивов деятельности каждой стороны, которая будет принимать участие в формировании и исполнении стратегии. Должно быть достигнуто согласие, стратегическая логика должна стать общей для всех. До тех пор пока будут разногласия в логике создания и исполнения стратегии, нельзя приступать к проекту по ее разработке.

Внешние консультанты могут сыграть решающую роль в подготовке, обсуждении и согласовании аспектов стратегической логики. Их опыт, собственное видение проблем и возможностей организации, умение создавать форум для обсуждения и находить компромиссные решения могут оказаться незаменимыми, когда затруднительно сформировать стратегическую логику или устранить в ней противоречия.

Критически важно, чтобы стратегическая логика была закреплена каким-либо документом, к примеру, концепцией развития, в которой отражены взгляды собственников и руководства на состояние и перспективы развития организации. Такой документ удобно обсуждать, им легко пользоваться в процессе стратегического планирования. Концепция развития в таком случае становится руководящим документом для проектной группы по разработке стратегии развития (стратегического плана) и внешних участников деятельности организации. Решение об организации проекта по разработке стратегии следует принимать только после того, как будет определен и согласован поход к стратегии – стратегическая логика.

Следует особо отметить, что стратегическая логика должна оцениваться критически; ее принятие не должно быть безмолвным, точно так же, как неприятие – необоснованным. В процессе проработки аспектов стратегической логики рекомендуется проводить семинары, для того чтобы все заинтересованные стороны свободно высказывали свои суждения и предложения, а специалисты-плановики сводили все мнения воедино. Собственникам и высшему руководству надлежит учитывать особенности стратегической логики, приведенные выше в табл. 3.

Следует подчеркнуть, что одна из самых серьезных ошибок, ведущая к провалу проекта по разработке стратегии, – это непонимание и неприятие проектной группой, а затем участниками деятельности стратегических инициатив высшего руководства и его взглядов на перспективы и пути развития организации. В таких случаях не смогут помочь даже самые опытные консультанты.

Заключение

Понимая суть стратегической логики, можно понять и то, почему большинство руководителей маленьких компаний, являющихся одновременно их собственниками, не занимаются стратегическим планированием. Руководителю компании с персоналом в 5-10 сотрудников и одной сферой деятельности легко сформировать стратегическую логику, «лейтмотив» собственной деятельности и действовать в соответствии с ней, не прибегая к систематическим методам стратегического планирования. Нет нужды в компромиссах, легко изменить собственные взгляды, нет необходимости в мотивации линейных руководителей, сбытовая политика прозрачна, деятельность налажена, соответственно нет руководящего документа – стратегии. Предпринимателю проще действовать методом проб и ошибок, чем прибегать к методам, которые требуют привлечения специалистов и консультантов, и откладывать принятие решений. Но в то же время предпринимателю легче и проще использовать особенности стратегической логики, чем директору крупной компании со сложной структурой управления. Но на пути роста маленькой компании встают проблемы, разрешаемые только систематическими методами.

Однако не размер компании определяет эффективность применения стратегической логики в процессе стратегического планирования.

Исключительно важна личность стратегического лидера; логика его намерений и действий может не поддерживаться существующими правами собственности и системой управления, но только на первоначальном этапе. Примеры компаний «Kimberly Clark», «Alberta Energy», «Nokia» свидетельствуют о том, что логика стратегического развития может лежать вне проторенного пути. Умение стратегического лидера видеть будущее организации, доказывать, что предлагаемый им – это единственно возможный путь развития, следовать ему и добиваться впечатляющих результатов не может быть заменено никакими формальными методами.

Список литературы Стратегическая логика

- Coyne K., Hall, S., Clifford P. Is Your Core Competence a Mirage?//The McKinsey Quarterly. 1997. №1. Р. 40-54.

- Gaddis P. Strategy under Attack//Long Range Planning. 1997. Vol. 30, №1. Р. 38-45.

- McConnell J.D. Strategic Planning: One Workable Approach//Long Range Planning. 1971. Vol. 4, №6. Р. 2-6.

- Newton J.K. Market Share -Key to Higher Profitability?//Long Range Planning. 1983. Vol. 16, №1. Р. 37-41.

- Regner P. Adaptive and Creative Strategy Logics in Strategy Processes//Advances in Strategic Management. 2005. Vol. 22. Р. 189-211.

- Schumpeter J.A. The Creative Response in Economic History//Journal of Economic History. 1947. Nov. Р. 149-159. (цит. по: Regner, 2005).

- Taylor B. Introducing Strategic Management//Long Range Planning. 1973. Vol. 6, №5. Р.34-38.