Стратегические инструменты управления устойчивостью региональной системы

Автор: Паздникова Наталья Павловна, Осипова Мария Юрьевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности

Статья в выпуске: 1 (15), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы внедрения в практику органов власти инструментов стратегического менеджмента, направленных на устойчивое развитие региона. Основная идея статьи - показать возможные методы управления устойчивостью социо-эколого-экономических систем, современные тенденции и моделирование в рамках стратегического планирования региональной экономики. На основе проведенного исследования существующих научных подходов к сущности «стратегического управления устойчивостью» применительно к региональной системе в статье предложено уточняющее понятие «устойчивое развитие региона». В авторской трактовке «устойчивого развития региона» особый акцент сделан на процессы как позитивных, так и негативных изменений, что обеспечивает системную социо-эколого-экономическую сбалансированность и повышает качество жизни в регионе в целом. Рассмотрены вопросы нормативного реформирования государственных и муниципальных финансов, конкретизированы предпосылки моделирования процесса управления устойчивым развитием региона в рамках стратегии развития территории, выделены этапы устойчивого развития и проблемы, с которыми можно столкнуться в выработке управленческих решений при данном управлении...

Устойчивость региональной системы, стратегия, инструментарий, управление, социо-эколого-экономическая система, стратегический менеджмент, эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/149131171

IDR: 149131171 | УДК: 330.34 | DOI: 10.15688/re.volsu.2017.1.9

Текст научной статьи Стратегические инструменты управления устойчивостью региональной системы

DOI:

В условиях реформирования государственных и муниципальных финансов, направленного на повышение устойчивости социо-эколого-эко- © Паздникова Н.П., Осипова М. Ю., 2017

номической системы за счет координации инст рументов стратегического и бюджетного плани рования, усиливается значение новых методов уп равления общественными ресурсами. В этой связи с 1 января 2013 г. в федеральном законодательстве был определен метод программно-целевого управления ресурсами, а именно три вида программ, реализуемых в Российской Федерации: государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы [1]. Кроме того, в 2014 г. выходит Федеральный закон РФ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», усиливающий значение общественного мониторинга за реализацией документов стратегического и бюджетного планирования.

В соответствии с Федеральным законом 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей устойчивого развития социо-эколого-экономической системы достигается за счет разработки и мониторинга реализации трех групп документов [6; 11]:

-

1. Документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания:

– стратегии социально-экономического развития Российской Федерации в целом, макрорегионов, регионов, муниципальных образований в частности.

-

2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования, к которым относятся:

-

– планы мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

-

– государственные программы субъектов и муниципальных образований;

-

– схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации.

-

3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся:

– долгосрочные и среднесрочные прогнозы социально-экономического развития страны, макрорегионов, субъектов, муниципальных образований Российской Федерации;

– бюджетный прогноз регионов, муниципальных образований на долгосрочный период;

– прогноз социально-экономического развития субъектов Российской Федерации на среднесрочный период [8; 10].

Именно система стратегических инструментов управления ресурсной базой, координирующих друг с другом, наиболее существенно могут воздействовать на устойчивое развитие региона [2; 4].

Устойчивое развитие региона представляет собой процесс как позитивных, так и негативных изменений, обеспечивающих системную социо-эколого-экономическую сбалансированность и достижение намеченных целей и приоритетов в течение долгосрочного (стратегического) периода времени. Реализация целей достигается путем грамотного управления данным процессом. Управление устойчивым развитием региона, на наш взгляд, обеспечивается через реализацию стратегического механизма управления [3].

Государственная и региональная политика, согласно основным положениям «Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года», должна быть обращена на гарантированное обеспечение и синхронизацию сбалансированного развития территорий; сокращение степени межрегиональной дифференциации, культивирования экономического развития субъектов путем создания новых конкурентоспособных точек роста; гибкую комбинацию государственных и частных инвестиций в инфраструктурные объекты в жестких условиях ограниченных ресурсов, принимающую в расчет приоритеты регионального развития; уменьшение дифференциации в качестве и уровне жизни населения регионов посредством использования эффективных механизмов социальной и бюджетной политики [7].

Следовательно, основными целями устойчивого развития региона являются: 1) стабильное развитие экономики региона; 2) прогрессивное социальное обеспечение и развитие креатос-феры; 3) сохранение благоприятных экологических условий и предотвращение внешних и внутренних угроз [5; 9].

В контексте устойчивого регионального развития эффективное управление общественными ресурсами представляет собой особый вид целенаправленной деятельности органов управления, сосредоточенной на достижении позитивных изменений при обеспечении социо-эколого-экономической сбалансированности на долгосрочный интервал времени. Управление устойчивым развитием региона должно обеспечиваться с помощью моделирования системы управления на основе оценки прогнозных сценариев развития.

Ключевая задача органов управления заключается в создании, при тесном сотрудничестве с бизнесом и гражданским обществом, прозрачной системы институтов социо-эколого-экономи- ческого партнерства, обеспечении условий для конструктивного диалога всех участников. Кроме того, при выборе стратегических инструментов управления необходимо устанавливать и текущее экономическое состояние региона, определять состав стабильно проявляющихся диспропорций и проблемных точек, требующих первоочередного и приоритетного решения. Ограниченность ресурсов обязывает участников устойчивого регионального развития, особенно органы государственной и муниципальной власти, разрабатывать программы поддержки с установлением жестких критериальных ограничений, требующих от вложений бюджетных средств учета преимуществ размещения и максимальной отдачи в виде:

– развития отраслей с максимальной добавленной стоимостью, отдавая предпочтение созданию предприятий с высоким мультипликативным эффектом, увеличивающих интеллектуальную составляющую и положительно влияющих на инновационное развитие;

– создания новых рабочих мест с максимальной производительностью труда и, соответственно, с высокой заработной платой;

– поддержки создания экологически чистых производств, стимулирующих производителей устанавливать очистные сооружения с использо- ванием полного пакета экономических инструментов, и т. д.

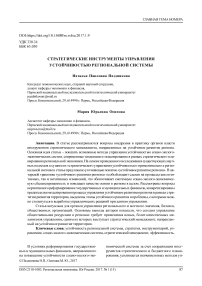

В этой связи необходимо четко представлять механизм управления устойчивым развитием региона (рис. 1).

Под механизмом управления устойчивым развитием региона нам представляется совокупность принципов, функций, методов и инструментов, посредством которых путем целенаправленного взаимодействия субъектов управления обеспечивается достижение регионом наилучшего режима функционирования региональной системы (рис. 1).

Основными субъектами управления устойчивым развитием региона являются органы власти, представленные федеральным, региональным и местным уровнями, бизнес-сообщества, гражданское общество.

Механизм управления регионом должен учитывать не только текущие методы и инструменты, но и, как было отмечено выше, стратегическое управление, ориентированное на долгосрочное мышление. Следовательно, модель управления устойчивым развитием региона в обязательном порядке должна быть основана на стратегическом управлении. Тем не менее Федеральный закон № 172-ФЗ не обязывает власти субъектов РФ разрабатывать и принимать стратегии устойчивого

Рис. 1. Механизм управления устойчивым развитием региона Примечание . Составлено авторами.

развития. Кроме того, наличие самих стратегий социально-экономического развития не является обязательным, поэтому они могут разрабатываться только по инициативе регионов [12].

Разработка и реализация стратегии устойчивого развития на всех уровнях управления ежегодно возрастает, что связано с ухудшением экономической, социальной и экологической ситуаций в субъектах Российской Федерации и на их локальных территориях. Поскольку в рамках современного законодательства не предусмотрен подобный документ стратегического планирования, то модель управления устойчивым развитием целесообразно рассматривать в рамках Стратегии социально-экономического развития или других стратегических документах региона, наиболее ярко отражающих перспективы достижения устойчивости в будущем на данной территории.

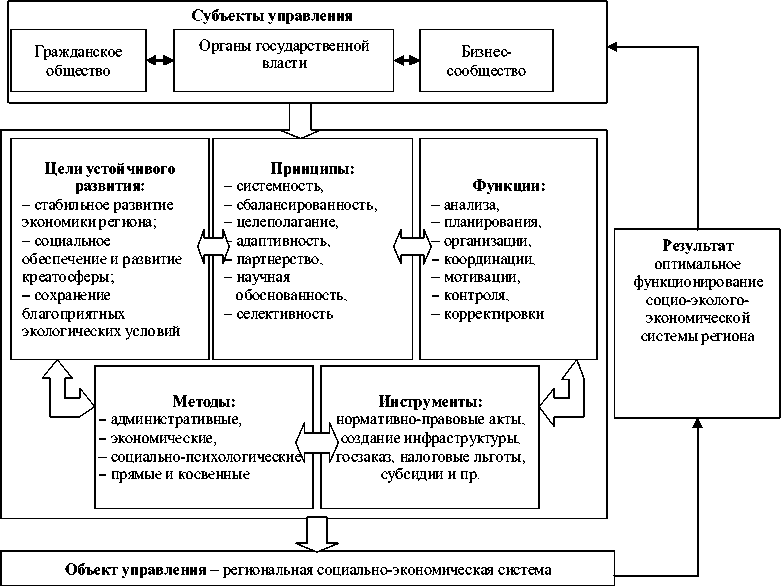

В упрощенном виде модель управления устойчивым развитием региона можно представить на рисунке 2.

На наш взгляд, модель управления устойчивым развитием региона должна:

– целенаправленно и системно осуществлять управление регионом с учетом перспектив развития, применяя различные методы, инструменты текущего регулирования;

– в процессе разработки и реализации этапов процесса управления устойчивым развитием региона приводить к повышению уровня взаимодействия управленческих структур, устранению дублирования функций, более эффективному распределению ресурсов [13].

Кроме того, модель управления устойчивым развитием региона четко выстраивает процесс управления им, выделяя определенные этапы:

Рис. 2. Модель управления устойчивым развитием региона Примечание. Составлено авторами.

-

1. Предварительный: происходит сбор информации о текущем социо-эколого-экономическом положении региона, определяются проблемы регионального развития в целом и в разрезе компонентов устойчивого развития, требующих принятия управленческих решений, а также устанавливаются цели и задачи управления.

-

2. Принятие стратегии устойчивого развития предполагает предварительную разработку управленческих решений, определение возможных сценариев развития региона, их анализ и выбор приоритетного сценария. Стратегии развития являются ключевым элементом политики регионального развития, формируя ее содержание. Под стратегией понимается сформированные на основе прогноза различные проекты, программы, необходимые для осуществления долгосрочного устойчивого развития, а также его прогнозирования. Стратегия развития включает определение цели, задачи, выбор приоритетных направлений развития, а также совокупность мероприятий, направленных на достижение устойчивого развития региона.

-

3. Реализация стратегии является самым долгосрочным этапом в модели управления устойчивым развитием региона, который может достигать максимально 30 лет. Реализация стратегии предполагает оценку степени и качества достижения ориентиров стратегического планирования региона на основе поставленных целей и критериев, производится финансирование запланированных мероприятий, используются выбранные методы и инструменты для воздействия на факторы регионального развития для достижения поставленных целей.

-

4. Мониторинг результатов характеризуется оценкой полученного результата реализации стратегии устойчивого развития региона. Причем под мониторингом результатов можно понимать мониторинг результативности – регулярное измерение результатов реализации стратегии. Именно практика мониторинга результативности является основным видом оценивания бюджетирования, ориентированного на результат. Однако ряд ученых высказывают мнение, что оценка результативности стратегии аналогична оценке достижения целей. Мониторинг стратегии является разновидностью оценивания проводимых мер в достижении целей стратегии [14; 15]. Для проведения мониторинга результативности стратегии необходимо пройти несколько этапов: 1) определение целей и задач стратегии, относительно которых будет проводиться мониторинг результа-

- тивности; 2) определение результатов стратегии; 3) соотношение цели (задач) и полученных результатов; 4) суждения экспертов о результативности стратегии.

Государственные программы развития страны в целом, его макро- и микросубъектов в частности определяют основные моменты перехода к модели устойчивого развития. В качестве ключевых направлений регионального развития определены следующие элементы: а) вырабатывание хозяйственных механизмов управления социально-экономическим развитием субъекта; б) реализация природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных территориях; в) прогрессивное развитие социальной сферы и инфраструктуры, направленной на оздоровление населения; г) стимулирование развития сельскохозяйственной отрасли на основе применения новой техники и прогрессивных технологий; д) реконструкция региональной промышленной экосистемы с учетом хозяйственной емкости локальных экосистем. В целом региональное развитие должно опираться на наращивание и эффективное использование потенциала субъекта на основе снижения вмешательства государства и формирование в регионах рационального механизма управления.

К сожалению, примеры свидетельствуют о насущности проблем неэффективной реализации государственных и муниципальных программ развития в регионах. При этом ущерб от ошибок и недочетов в реализации программ сказывается более негативно на бюджете того уровня власти, который является основным в источниках финансирования. В большинстве случаев он приходится на региональный и местный бюджеты. Казалось бы, программно-целевой метод бюджетирования преследует цели повышения эффективности распределения средств бюджета, но на практике он порождает явления экономических преступлений, связанных с коррупцией, хищениями бюджетных средств и т. п. Этот парадокс говорит о необходимости внедрения новых инструментов контроля процессов реализации, а не только результатов осуществления программ. Необходимо также повышение качественных параметров программ социально-экономического развития.

Список литературы Стратегические инструменты управления устойчивостью региональной системы

- Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/(дата обращения: 04.10.2016). -Загл. с экрана.

- Масюто, И. А. Механизм управления устойчивостью экономики региона/И. А. Масюта//Вестник экономической интеграции. -2013. -№ 12. -С. 408-410.

- Мингалева, Ж. А. Устойчивое развитие региона: инновации, экономическая безопасность, конкурентоспособность/Ж. А. Мингалева, Г. А. Гершанок//Экономика региона. -2012. -№ 3 (31). -С. 68-77.

- Митрофанова, И. В. Анализ и пути модернизации стратегического территориального менеджмента в южных регионах России/И. В. Митрофанова//Менеджмент и бизнес-администрирование. -2012. -№ 2. -С. 16-22.

- Об основных положениях региональной политики в РФ: Указ Президента от 3 июня 1996 г. № 803. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 02.10.2016). -Загл. с экрана.

- О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7264/(дата обращения: 12.09.2016). -Загл. с экрана.

- О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 02.09.2016). -Загл. с экрана.

- О концепции перехода РФ к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения: 07.09.2016). -Загл. с экрана.

- Осипова, М. Ю. Исследование устойчивого развития региона на основе метода динамических нормативов, на примере Пермского края/М. Ю. Осипова//Экономика и предпринимательство. -2015. -№ 11 (2). -С. 248-256.

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ//Российская газета. -2014. -Федер. вып. № 6418 (146). -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html (дата обращения: 09.04.2016). -Загл. с экрана.

- Паздникова, Н. П. Оценка интегральной эффективности социально-экономической системы региона/Н. П. Паздникова//Экономика и предпринимательство. -2014. -№ 11-4 (52-4). -С. 268-270.

- Территории опережающего развития: 9 особых зон в ДФО. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://tass.ru/info/2215388 (дата обращения: 09.04.2016). -Загл. с экрана.

- Ускова, Т. В. Закон о стратегическом планировании в Российской Федерации: достоинства и нерешенные вопросы/Т. В. Ускова, А. Н. Чекавинский//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2014. -№ 4 (34). -С. 63-67.

- Федулова, С. Ф. Проблемы внедрения бюджетирования, ориентированного на результат/С. Ф. Федулова//Вестник Удмуртского университета. -2011. -Вып. 1. -С. 34-38.

- Хлобыстов, Е. В. Устойчивое развитие макрорегионов: выбор неоколониализма/Е. В. Хлобыстин, Л. В. Харова//Економiчний форум. -2012. -№ 4. -С. 101-106.