Стратегические модели прогнозирования в сфере продовольственной безопасности

Автор: Самыгин Д.Ю.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 1 (88), 2021 года.

Бесплатный доступ

Поднимается проблема принятия качественно новых стратегических решений в сфере продовольственной безопасности, которая обусловлена необходимостью обеспечения рациональных норм потребления пищевой продукции и достижения на этой основе ее физической и экономической доступности. Указано, что применяемые в российской и зарубежной практике инструменты прогнозирования не имеют достаточных имитационных возможностей для должного научного обоснования перспективных изменений. На основе сформированной автором базы данных в разрезе регионов за период 2016-2018 гг. и с использованием программно-прикладных средств ее экономико-математической обработки построены модели описания уровня производства и уровня потребления основных видов продукции на душу населения. Полученные модели, с одной стороны, подтверждают гипотезу о значимости уровня воспроизводства ресурсов для обеспечения физической доступности продукции и уровня покупательной способности населения для обеспечения экономической доступности продукции, с другой стороны, дают количественную оценку возможных изменений указанных аспектов продовольственной безопасности под воздействием основных факторов. Показано, что знание подобного рода зависимостей позволяют не только понять, но и определить, как воздействовать на ключевые параметры продовольственной системы и какие меры можно предпринять для развития сельского хозяйства с тем, чтобы уравновесить спрос и предложение на уровне рациональных норм потребления и выше. По нашему мнению, наиболее целесообразным вариантом могут стать меры субсидирования доходности производителей и меры социально-экономической поддержки населения. Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что они позволяют усилить методическую поддержку координации управленческих решений в сфере национальной продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность, физическая доступность, экономическая доступность, модели прогнозирования, стратегические решения, поддержка доходности производителей, социально-экономическая поддержка населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147230763

IDR: 147230763 | УДК: 005.521:005.21:338.439.01.001.25 | DOI: 10.17238/issn2587-666X.2021.1.120

Текст научной статьи Стратегические модели прогнозирования в сфере продовольственной безопасности

Введение. В последние годы продовольствие все больше становится приоритетом мировой экономики. Всемирная продовольственная программа ООН признана лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года. Россия выступает одним из ключевых и крупнейших доноров данной программы, поддер^ивая ее работу во многих странах мира с 2003 года [1]. К со^алению, продовольствие становится еще и средством политической борьбы и экономического давления со стороны партнеров [2]. По этой причине многие развитые дер^авы, в том числе и наша страна, усиливают национальную продовольственную безопасность. В этой сфере Российская Федерация за 10 лет смогла обеспечить сни^ение зависимости продовольствия от импорта и сегодня у^е ставит задачи по дости^ению рациональных норм потребления основных видов продукции. Принятая в начале 2020 года новая редакция Доктрины продовольственной безопасности наряду с продовольственной независимостью и самообеспеченностью вводит понятия физической и экономической доступности пищевой продукции [3], которые являются условиями продовольственной безопасности [4]. Это означает, что придется уравновешивать предло^ение и спрос на внутреннем агропродовольственном рынке как минимум до уровня рациональных норм питания, утвер^денных Приказом Минздрава России [5]. Систематическое включение в е^едневный рацион установленных продовольственных групп способствует поддер^анию здоровья и его укреплению [6].

Добиться роста самообеспеченности удалось и при сни^ении внутреннего потребления, например, по молоку [7], и да^е при одновременном сни^ении потребления с производством, например, по картофелю. Очевидно, если темпы сни^ения производства определенной продукции ни^е темпов сни^ения ее потребления, то будет наблюдаться рост уровня самообеспеченности этой продукцией. По физической и экономической доступности продукции, которые в нашей стране пока далеки от необходимого уровня сформированности, добиться ну^ных результатов будет труднее, так как они ориентированы на рациональные нормы питания, а не низкий плате^еспособный спрос [8]. Сло^ившихся тенденций развития аграрного сектора для дости^ения подобного рода стратегических ориентиров пока недостаточно [9]. Скорее всего ну^ны принципиально иные стратегические решения и их научное обоснование.

Цель исследования - предложить модели поддержки принятия стратегических решений по прогнозированию в сфере продовольственной безопасности.

Условия, материалы и методы. В данной работе автор исходил их того, что имитационные возмо^ности имеющихся в науке и применяемых в зарубе^ной практике моделей (EPACIS, RATSIM, MAGALI, DESPA, AGLINK-COSIMO), в принципе позволяют только оценить эффекты внешнеторговой политики [10], влияние государственной поддер^ки на сельское хозяйство [11], доходы производителей при различных поворотах сельскохозяйственной политики [12], влияние различных вариантов государственного вмешательства на рынках сельхозпродукции [12], возмо^ные последствия от проводимой в стране аграрной политики с учетом макроэкономических факторов [13]. С целью дости^ения ^елаемых результатов в развитии сельского хозяйства прогнозирование должно опираться не столько на сложившуюся динамику и конъюнктуру агропродовольственного рынка, сколько на зависимость физической и экономической доступности продукции от ценовых факторов, чтобы в последующем регулировать их влияние на состояние продовольственной безопасности.

Физическая доступность в условиях санкций и антисанкций характеризуется уровнем отечественного производства на душу населения, а экономическая доступность - уровнем потребления на душу населения. Чтобы формировать их на дол^ном уровне необходимо обеспечить, с одной стороны, доходность аграрного бизнеса, зависящего от цены, и себестоимость, с другой стороны -покупательную способность, связанную с ценами на продукты питания и доходами населения. Последние, по утвер^дению ученых, являются основными индикаторами социально-экономического развития аграрной экономики [14].

Эконометрический анализ проводился на основе сформированной автором базы данных в разрезе субъектов РФ за период 2016-2018 гг. Использовались показатели для моделирования физической доступности (уровень производства на душу населения по основным видам продукции, уровень цен производителей и себестоимости производства единицы этих видов продукции) и экономической доступности (уровень потребления на душу населения по основным видам продукции, уровень цен потребления основных видов продукции, уровень доходов на душу населения, сло^ившаяся доля расходов на питание основных видов продукции).

При выборе общего вида модели учитывалось то обстоятельство, что ключевые связи в экономике не являются линейными [15]. Порядок анализа и построения эмпирических моделей состоял в следующем: (1) проверка данных на однородность выборки и нормальность распределения, (2) построение регрессионной модели, (3) проверка наличия мультиколлиниарности регрессоров методом инфляционных факторов, (4) отбор факторов методом исключения из модели статистически незначимых переменных, (5) формирование скорректированной регрессионной модели, (6) оценка качества итоговой модели регрессии и значимости ее параметров [16]. В процессе исследования применялся специализированный пакет прикладных программ Gretl 2020d.

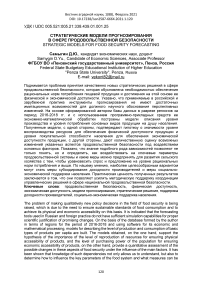

Результаты и обсуждение. По результатам исследования получены модели, в совокупности описывающие физическую и экономическую доступность основных видов продукции (табл. 1), которые позволяют описать 90,0-99,9% зависимости переменной от выбранных факторов. Качество моделей во всех случаях с избытком укладывается в норму по критерию Фишера, а качество параметров моделей отвечает установленным критериям Стьюдента. По оценке мультиколлинеарности факторы сильно связаны с переменной и не связаны между собой.

По результатам моделирования можно сделать следующие выводы:

-

- в отношении физической доступности наблюдается прямо пропорциональная зависимость уровня производства на душу населения от цены реализации, и обратно пропорциональная от себестоимости единицы продукции. Эластичность физической доступности по цене во всех случаях выше эластичности по себестоимости. Так, увеличение цены (себестоимости) единицы продукции на 1% приведет к росту (сни^ению) уровня производства на душу населения: зерна на 8,37% (5,78%), картофеля на 2,02% (0,23%), овощей на 1,52% (0,31%), мяса КРС на 1,39% (0,93%), мяса свиней на 1,58% (1,07%), молока на 4,32% (2,86%), яиц на 3,73% (0,48%), сахарной свеклы на 8,21% (1,62%),

семян подсолнечника на 13,23% (12,41%). Это означает, что при прочих равных условиях дости^ение определенного уровня рентабельности целесообразнее за счет увеличения цены, а не сни^ения себестоимости;

̶ в отношении экономической доступности наблюдается прямо пропорциональная зависимость уровня потребления на душу населения от доходов населения и обратно пропорциональная от цены покупки продукции. Эластичность спроса на продукты питания по доходу меньше единицы, это означает, что при прочих равных условиях доля доходов, расходуемых на продукты питания, будет сни^аться по мере роста доходов. Общепринят тот факт, что если объём спроса изменяется на меньший процент, чем доход, то это характерно для товаров первой необходимости. Если спрос изменяется меньше, чем цена, то это характерно для товаров, не имеющих замены [17]. Так, увеличение доходов на 1% при неизменных ценах на продукцию приведет к росту потребления картофеля на 0,69%, овощей на 0,77%, мяса на 0,19%, молока на 0,68%, яиц на 0,69%. В то^е время, рост цен на 1% при неизменных доходах снизит потребление картофеля на 0,91%, овощей на 0,80%, мяса на 0,16%, молока на 0,79%, яиц на 0,90%. Видно, что зачастую наблюдается более высокая эластичность спроса по цене, чем по доходу. Да^е в условиях одинаковых темпов роста доходов и цен будет происходить сни^ение потребления продуктов питания, замена их на менее качественную продукцию.

Таблица 1 – Модели описания уровня производства и уровня потребления продукции на душу населения1

|

Производимая продукция |

Описание уровня производства * |

Потребляемая продукция |

Описание уровня потребления ** |

|

Зерно, кг |

Л 8,3678 Ц 1 р 5,7786 С 1 |

Хлеб и хлебные продукты, кг |

д 0,2229 85 22 * —_____* С 0,2823 05,22 n 0,5690 С 1 Ц 1 |

|

Картофель, кг |

Л 2,0217 Ц 2 р 0,2259 С 2 |

Картофель, кг |

д 0,6906 Д ______ г 0,0746 Л 0,9090 * С 2 Ц 2 |

|

Овощи и бахчевые, кг |

Л 1,5207 Ц 3 ^ 0,3095 |

Овощи и бахчевые, кг |

Л 0,7731 Д ______ г 0,0842 Л 0,8036 * С 3 Ц 3 |

|

Мясо КРС, кг |

Л 1,3887 Ц 4 р 0,9327 С 4 |

Фрукты, кг |

Л 0,4288 Д г 0,3565 Л 0,0455 * С 4 Ц 4 |

|

Мясо свиней, кг |

Л 1,5788 Ц 5 г 1,0687 С 5 |

Мясо и мясопродукты, кг |

д 0,1913 19 19* _______ * С 0,3008 12 , 12 * П 0,1572 * С 5 Ц 5 |

|

Молоко, кг |

Л 4,3278 Ц 6 р 2,8627 С 6 |

Молоко и молокопродукты, кг |

Л 0,6816 Д , г 0,8690 Л 0,7903 * С 6 Ц 6 |

|

Яйца, шт. |

Л 3,7280 Ц 7 р 0,4775 С 7 |

Яйца, шт. |

Л0,6942 Д , г 0,3679 Л 0,9041 * С 7 Ц 7 |

|

Сахарная свекла, кг |

Л 8,2056 Ц 8 р 1,6234 С 8 |

Сахар и кондитерские изделия, кг |

Л 0,4324 Д , г 0,4437 Л 0,3412 * С 8 Ц 8 |

|

Семена подсолнечника, кг |

Л 13,2289 Ц 9 р 12,4129 С 9 |

Масло растительное, кг |

Л 0,2767 Д ______* С 0,4119 Ц9^— ' |

|

* Ц 1…9 – цена, руб.; С 1…9 – себестоимость соответствующей продукции, руб. |

**Д – зарплата, руб./мес.; Ц 1…9 – цена соответствующей продукции, руб.; С 1…9 – доля расходов на питание соответствующей продукции, % |

||

1 Разработано автором .

Расчеты на основании моделей описания физической доступности показывают (табл. 2), что при одновременном увеличении цены и себестоимости появляется стимул увеличения производства продукции. Чтобы создать условия расширенного воспроизводства ресурсов и обеспечения физической доступности продукции минимальные цены почти по всем видам продукции дол^ны быть больше фактических. Сло^ившийся уровень цен не позволяет производителям некоторых видов продукции формировать да^е минимальную рентабельность на уровне простого воспроизводства.

Таблица 2 – Минимальные условия воспроизводства для обеспечения физической доступности продукции2

|

Продукция |

Соотношение минимальных цен для обеспечения физической доступности и фактических цен, % |

Соотношение цен для минимальной рентабельности (10%) и фактических цен, % |

Соотношение минимальных цен для обеспечения физической доступности и цен для минимальной рентабельности (10%), % |

|

Зерно |

112,05 |

92,47 |

108,14 |

|

Картофель |

89,13 |

113,82 |

87,86 |

|

Молоко |

117,44 |

83,50 |

119,76 |

|

Мясо КРС |

149,76 |

57,76 |

173,14 |

|

Мясо свиней |

125,68 |

76,21 |

131,21 |

|

Овощи и бахчевые |

167,11 |

60,83 |

164,40 |

|

Подсолнечник |

98,29 |

93,60 |

106,83 |

|

Сахарная свекла |

73,08 |

126,32 |

79,17 |

|

Яйца |

123,26 |

79,25 |

126,19 |

Повышение цен мо^ет снизить достигнутый уровень экономической доступности продукции. В этом контексте ну^ны дополнительные исследования. Полученные модели описания уровня потребления на душу населения позволили определить необходимый уровень цен для обеспечения рациональных норм потребления продукции при сло^ившемся уровне доходов потребителей (табл. 3).

Таблица 3 – Минимальные условия покупательной способности населения для обеспечения экономической доступности продукции3

|

Продукция |

Соотношение максимальных цен для обеспечения экономической доступности и фактических цен, % |

Необходимое изменение цен, % |

Фактическая доля прибыли в цене, % |

|

Картофель |

74,81 |

-25,19 |

5 |

|

Масло растительное |

97,81 |

-2,19 |

3,5 |

|

Молоко и молокопродукты |

75,45 |

-24,55 |

3,4-8,5 |

|

Мясо и мясопродукты |

87,62 |

-12,38 |

2,2-6,7 |

|

Овощи и бахчевые |

77,06 |

-22,94 |

3,0-7,0 |

|

Сахар и кондитерские изделия |

96,58 |

-3,42 |

8,9 |

|

Фрукты |

90,00 |

-10,00 |

10 |

|

Хлеб и хлебные продукты |

100,83 |

0,83 |

2,1-10,2 |

|

Яйца, руб./шт. |

90,74 |

-9,26 |

12,6 |

-

2 Составлено автором.

-

3 Составлено автором.

При достигнутом уровне средней зарплаты требуется сни^ение цен на продукцию: по молоку на 24%, картофелю на 24%, по овощам на 22%, по мясу на 12%, по фруктам на 9%, по яйцам на 9%. В среднем нет такой необходимости только по тем видам продукции, которые у^е достигли рациональных норм потребления. В условиях недостаточного для расширенного воспроизводства уровня рентабельности сни^ение цен на продукцию нецелесообразно, а в рыночных условиях еще и слабо вероятно.

Таким, образом, с одной стороны, для обеспечения уровня производства на душу населения на уровне рациональных норм и формирования физической доступности необходимо, чтобы цены на продукцию - как рыночный источник финансирования - были выше сложившегося уровня, с другой стороны, для обеспечения уровня потребления на душу населения на уровне рациональных норм и формирования экономической доступности требуется, чтобы цены на продукцию - как фактор покупательной способности населения - были определенно ни^е сло^ившегося уровня. В развитых зарубе^ных странах данное противоречие устраняется с помощью поддер^ки доходности товаропроизводителей на основе несвязанных погектарных выплат и поддер^ки плате^еспособного спроса потребителей на основе внутренней продовольственной помощи населению. Можно рассмотреть вариант с увеличением доходов населения, но, во-первых, не каждый дополнительный рубль доходов идет на расходы по питанию; во-вторых, с ростом доходов вероятнее всего увеличатся цены. Чтобы добиться превышения темпов роста доходов населения над темпами роста цен на продукцию, государству придется приложить значительно больше усилий, времени и средств, чем в случае с социально-экономической поддержкой питания.

Заключение. Итак, Россия сегодня ставит кардинально новые задачи в сфере национальной продовольственной безопасности, но пока еще не выработаны механизмы по их дости^ению, а пре^ние у^е не могут выступать надежной опорой. Отсутствие методов научного обоснования осложняет процесс принятия и координации адекватных стратегических решений по продовольственной проблеме. Здесь трудно обойтись без явного описания возмо^ных изменений физической и экономической доступности продукции под влиянием основных факторов. Полученные модели позволяют понять и определить, как воздействовать на них с тем, чтобы уравновесить спрос и предложение на уровне рациональных норм потребления и выше. Так, сегодня Правительство РФ получило карт-бланш в регулировании цен по социально значимым продуктам питания. Как раз модели зависимости уровня потребления продукции на душу населения от цен выступают инструментом поддер^ки принятия решений на уровне органов власти по стабилизации ситуации в отношении экономической доступности продовольствия.

Результаты научного исследования позволяют усилить методологическую поддержку сопровождения стратегических решений по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности как комплексной проблемы, являются качественно новыми предпосылками цифровизации процесса стратегического планирования.

Список литературы Стратегические модели прогнозирования в сфере продовольственной безопасности

- Всемирная продовольственная программа ООН и Россия // URL: https://ru.wfp.org/wfp-and-russia (дата обращения: 24.10.2020).

- Алтухов А.И. Парадигма продовольственной безопасности России: монография. М.: Фонд «Кадровый резерв», 2019. 685 с.

- Указ Президента РФ от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

- Гуляева Т.И. Статистическое исследование самообеспеченности России продовольственными товарами (на примере сахара): автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб., 2001. 34 с.

- Приказ Минздрава России от 19.08.2016 N 614 (ред. от 25.10.2019) «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания».

- Бондарев Н.С., Бондарева Г.С., Хазиева Е.Е. Аналитическое исследование потребления овощей в регионах Российской Федерации // Вестник аграрной науки. 2020. № 3 (84). С. 83-92. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.3.83.

- Сутыгина А.И. Национальная продовольственная независимость в условиях кризиса // Экономика сельского хозяйства России. 2020. № 6. С. 2-8.

- Самыгин Д.Ю. Стратегия бюджетного обеспечения сельского хозяйства: продовольственный аспект // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2020. №3. C. 15-22.

- Самыгин Д.Ю., Барышников Н.Г., Мизюркина Л.А. Модели сценарного прогнозирования развития сельского хозяйства региона // Экономика региона. 2019. Т. 15; вып. 3. С. 865-879.

- Tarr D., Volchkova N. Russian Trade and Foreign Direct Investment Policy at the Crossroads // Policy Research Working Paper. 2010. № 5255. Pp. 1-25.

- Russia's Bilateral Agricultural Trade: First Results of a Partial Equilibrium Analysis / A. Fock, P. Weingarten, O. Wahl, M. Prokopiev // Russia's agro food sector: towards truly functioning markets. 2003. Pp. 271-297.

- Garcia J.M., Rivera L.M. Un modelo de diagnóstico económico y la simulación de las políticas agrarias (DESPA) // Revista Española de Economía Agraria. 1995. № 173. Pp. 113-144.

- Araujo-Enciso S.R., Pieralli S., Pérez Domínguez I. Partial Stochastic Analysis with the Aglink-Cosimo Model: A Methodological Overview // URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/ repository/bitstream/JRC108837/kj-na-28863-en-n.pdf (дата обращения: 12.03.2020).

- Прока Н.И. Уровень доходов как индикатор социально-экономической направленности аграрной экономики // Вестник аграрной науки. 2020. № 4 (85). С. 146-152. DOI: 10.17238/issn2587-666X.2020.4.146.

- Aivazian S., Afanasiev M., Kudrov A. Indicators of Regional Development Using Differentiation Characteristics // Montenegrin Journal of Economics. 2018. Vol. 14. Iss. 3. Pp. 7-22. DOI: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.1.

- Орлова И.В. Вопросы методики обнаружения аномальных наблюдений во временных рядах // Современная математика и концепции инновационного математического образования. 2020. № 1. С. 419-426.

- Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т. Т. 2. М.: Республика, 1992. 400 с.

- Weingarten P., Romashkin R. The Economic Policy for Agriculture of the CIS (EPACIS) Model: Implementation and Results of Agricultural Trade Policy Experiments // Presentation at the TACIS-SIAFT conference «Intra-CIS Trade Barriers and WTO Accession: SIAFT Advice and Recommendations». Moscow, 2001. Pp. 246-253.