Стратегический консультант и заказчик: модели взаимодействия

Автор: Жихаревич Борис Савельевич, Марача Вячеслав Геннадиевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.8, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены теоретические модели отношений между органами власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (заказчик) и организациями, оказывающими услуги по разработке стратегий социально-экономического развития (стратегический консультант). Прослежена эволюция этих отношений и рынка территориального стратегического консалтинга от момента возникновения территориального стратегического планирования в России до настоящего времени. Обозначены факторы, вызвавшие серьезные изменения в моделях отношений «консультант - заказчик» после принятия Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и ужесточения норм государственных закупок. Теоретические построения подкреплены высказываниями руководителей нескольких ведущих российских консалтинговых команд. Проведена упрощенная типизация консультантов («инноватор», «прагматик», «оператор перемен») и заказчиков («прогрессор», «формалист», «популист»). Определены существенные характеристики возникающих содержательных отношений: позиционирование консультанта («инноватор» или «аутсорсер»), глубина вовлечения сторон в процесс стратегирования, уровень участия руководства заказчика, формы и регулярность коммуникаций, совместимость мировоззрений. В качестве базовых моделей определены предпочтительная - «Партнерство при лидерстве консультанта» и неэффективная - «Доминирование заказчика при его низкой заинтересованности». При этом ключевой характеристикой является позиционирование консультанта, которое соотнесено с сегментацией рынка территориального стратегического консалтинга. Выявлена проблема «усталости» от стандартного стратегического планирования и предложены варианты модификации данного процесса. Систематизированы проблемы, осложняющие формирование эффективной модели отношений «консультант - заказчик», связанные с системой отбора и найма консультанта по правилам госзакупок. Предложены рекомендации по совершенствованию процесса стратегического планирования, адресованные заказчикам и консультантам и основанные на приближении к модели их отношений, которая была оценена как наиболее продуктивная.

Рынок территориального стратегического консалтинга, стратегическое планирование, модели взаимодействия

Короткий адрес: https://sciup.org/149131966

IDR: 149131966 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2020.1.7

Текст научной статьи Стратегический консультант и заказчик: модели взаимодействия

DOI:

Цитирование. Жихаревич Б. С., Марача В. Г., 2020. Стратегический консультант и заказчик: модели взаимодействия // Региональная экономика. Юг России. Т. 8, № 1. С. 75–87. DOI:

Постановка задачи

Услуги стратегического консалтинга появились в России в процессе рыночных реформ начала 1990-х годов. В рамках программ международной технической помощи западные фирмы предлагали свои рекомендации как бизнесу, так и властям всех уровней. По их примеру стали появляться аналогичные российские компании. Предмет данного исследования – узкий сегмент общего рынка стратегического консалтинга – консультационные услуги по разработке стратегий социально-экономического развития субъектов Федерации и муниципальных образований (территориальный стратегический консалтинг – далее ТСК).

Рынок ТСК в России начал активно формироваться с 1995 г. вместе с первыми проектами по разработке территориальных стратегий. Современный вид рынок ТСК приобрел после принятия в 2014 г. Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ) [ФЗ № 172, 2014] и фиксации правил работы на рынке государственных и муниципальных заказов [ФЗ № 44, 2013].

Задача исследования: выявить и описать эволюцию моделей отношений «консультант – заказчик» на рынке ТСК.

Метод: обобщение личного опыта авторов и ведущих участников рынка ТСК, выявленного в ходе модерируемой дискуссии на Форуме стратегов 2019 г., традиционно проходящем в Санкт-Петербурге.

Изученность вопроса, обзор литературы

Отношения «консультант – клиент» и подготовка рекомендаций по их выстраиванию – популярная тема теоретиков и практиков консалтинга. Хороший обзор сделан в [Архангельская, 2015]. В отечественной литературе данный круг вопросов рассматривается уже начиная с самых первых работ, посвященных анализу реального опыта территориального стратегического планирования [Karelina, Limonov, Zhikharevich, 1998; Баркан, Кирюков, 2002; Территориальное ... , 2003; Муниципальные стратегии ... , 2004]. Проблематика превращения отношений «консультант – заказчик» в диалог и расширения его до коммуникации стейкхолдеров исследована в статье [Марача, 2008].

В 2010-е гг., когда рынок ТСК в России уже относительно сформировался, фокус внимания исследователей смещается к рассмотрению отношений «консультант – заказчик» в контексте анализа рынка консалтинга [Стратегирование ... , 2010; Луговая, Чукина, Шевченко, 2014; Пилясов, Замятина, 2015; Жихаревич, 2019; Жихаревич, Прибышин, 2019]. Ряд публикаций посвящен характеристикам отношений «консультант – заказчик» в контексте усиления законодательного регулирования рынка госзакупок. В частности, авторы обсуждают вопросы ограничения конкуренции на рынке госзакупок [Островная, Подколзи-на, 2018], причины заключения контрактов с заранее определенными поставщиками [Яковлев, Ткаченко, Родионова, 2018] и т. д.

Из вопросов, которые активно обсуждаются в зарубежной литературе по стратегическому планированию, но пока остаютя без достаточного внимания со стороны отечественных исследователей, можно отметить такие темы, как значимость вовлеченности первого лица [Policy Paper ... , 2010], роль стратегического планирования и лидерства в определении картин будущего [Policy Paper ... , 2010; Clark, 2013], противоречия и парадоксы в определении стратегических приоритетов [Brorström, 2017] и т. д.

Теоретические модели

Рефлексия относительно реального содержания и смысла ТСК в России началась практически одновременно с возникновением соответствующей практики [Karelina, Limonov, Zhikharevich, 1998; Муниципальные стратегии ... , 2004] и продолжается по сей день, причем часто весьма критично [Швецов, 2017].

При изучении территориального стратегического планирования объектами исследования могут быть: субъекты планирования, в том числе выступающие как заказчики или консультанты, если планирование идет с привлечением консультантов; процесс планирования, включая отношения между субъектами планирования; результаты планирования.

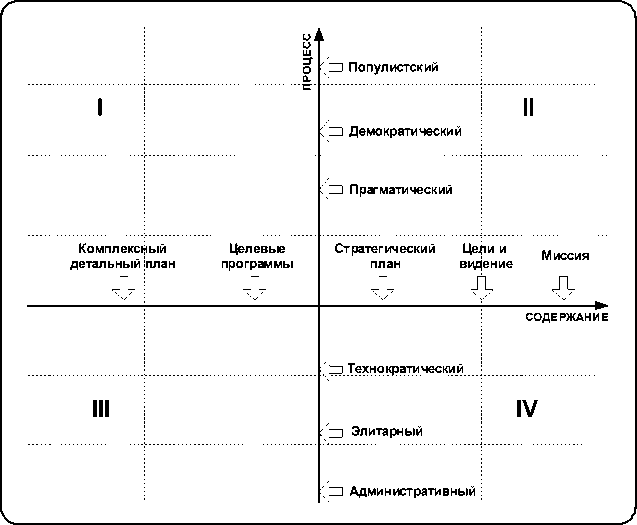

В 2003 г. была опубликована схема, размечавшая двумерное пространство возможных моделей стратегического планирования (рисунок). По одной оси измерялась характеристика содержания итогового документа, по другой – процесса стратегического планирования.

В 2007 г. в рамках VI Форума стратегов в формате Диспут-клуба Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА) проходило мероприятие под характерным названием – Дискуссия экспертов «Стратеги стратеги-ровали, стратегировали и настратегировались?».

Рисунок. Условная типология подходов к стратегическому планированию

Примечание . Составлено по: [Территориальное стратегическое планирование ... , 2003].

В соответствии с этим форматом основными дискутантами были двое – В.Л. Глазычев и Б.С. Жи-харевич. На форуме впервые был показан вызвавший оживленную реакцию слайд с провокационной типологизацией стратегий и стратегических консультантов, существовавших на тот момент в российской практике (табл. 1).

Наряду с типом стратегии «Прорыв в будущее», считавшимся правильным и единственно возможным, когда консультант-«миссионер» помогает глубоко заинтересованному руководителю города/региона создать прорывную стратегию движения к общему благу, были обозначены еще два типа, реже упоминавшиеся публично. Это «Путь к ресурсам», когда и заказчик, и консультант понимают задачу стратегирования узко и прагматично – создать такой текст, который позволит получить доступ к федеральным ресурсам. В данном случае консультант выполняет функцию «отмычки» – он знает, что сейчас ждут «наверху», знает, к кому и как идти за ресурсами. Собственно, стратегия отходит на второй план, ее содержание подгоняется под общие установки федерального центра, часто вопреки реальным потребностям и ценностям местного сообщества. Третий тип «Ширма», когда заказчик цинично хочет иметь публичную, «правильную», ожидаемую обществом стратегию, но при этом не собирается ею руководствоваться и намерен использовать ее только в целях пиара. Если консультант сознательно идет на такую разработку, то он заслуживает обозначения «ширмач» (на блатном жаргоне это карманный вор, прикрывающий руку при краже каким-либо предметом, например переброшенным через руку пиджаком). Но возможна и ситуация, когда консультант искренне и с полной отдачей работает над стратегией, не понимая истинных намерений заказчика. Тогда его можно на том же жаргоне назвать «лохом».

Понятно, что это идеально-типическая модель, огрубляющая реальность. Вероятно, в чистом виде отмеченные типы и стратегий, и консультантов встречаются редко (попыток построить и провести эмпирическое исследование, подтверждающее эту типологизацию, мы не делали). Представляется правдоподобным, что на практике наиболее востребованными могли быть стратегии смешанного типа, как и команды консультантов, участники которых в этом случае должны быть способны работать как «универсальные солдаты».

В тот период, пожалуй, до конца 2000-х гг., превалировала ситуация, когда в паре «консультант – заказчик» доминировал консультант и преобладающей была модель отношений «наставник – ученик». Предполагалось, что консультант априори имеет больше знаний, лучше ориентируется в социально-экономических процессах и несет заинтересованному заказчику новые

Типы консультантов и стратегий (теоретическая модель 2007 г.)

Таблица 1

|

Тип стратегии |

Тип консультанта |

|

«Прорыв в будущее» Стратегия, в которой сделан акцент на общественном благе, долговременных ценностях, миссии, активизации внутренних ресурсов, уникальных преимуществах и специфике территории |

«Миссионер» Консультант, искренне уверенный в прогрессивных преобразованиях, умеющий работать со смыслами и ценностями, ориентированный на глубокие реформы, инновации, активизацию сообщества. Ориентирован не столько на коммерческий результат, сколько на миссию общественных преобразований. В команде преобладают философы, социологи, политэкономы |

|

«Путь к ресурсам» Стратегия с акцентом на прагматических проектах, привлечении внешних, прежде всего федеральных ресурсов, не всегда в связи с долгосрочными общественными интересами |

«Отмычка» Консультант, близкий к федеральным структурам, хорошо ориентирующийся в новейших проектах, программах, установках и тенденциях федерального уровня, умеющий готовить документы в формате, наиболее удобном для получения финансирования. Ориентирован прежде всего на доход и долю в потенциальных доходах клиента. В команде преобладают экономисты и бизнес-консультанты |

|

«Ширма» Стратегия, изначально ориентированная на пиар, внешнюю сторону, на соответствие ожиданиям населения и «начальства» вне связи с реалиями и планируемыми реальными действиями |

«Ширмач» Консультант, подстраивающийся под желания заказчика, помогающий ему манипулировать общественным мнением. Ориентирован на доход. В команде преобладают политтехнологи |

Примечание . Составлено авторами на основе презентации Б.С. Жихаревича, 2007 г.

знания и компетенции, позволяющие создать полезную (в том или ином аспекте) стратегию. Отношения на рынке ТСК не слишком отличались от отношений, формирующихся при консультировании компаний, поскольку разработка стратегий не являлась обязательной и заказчик был, как правило: а) сильно заинтересован в реальном результате; б) самостоятельно мог выбирать консультанта, близкого по идеологии и подходящего по деловым качествам.

К концу 2000-х гг. сформировался пул консалтинговых компаний, которые уже приобрели опыт разработки стратегий и программных документов развития регионов и муниципальных образований, продолжали совершенствовать подходы к разработке этих документов, участвуя в их реализации. Именно активное участие сообщества консультантов в выработке отечественной методологии территориального стратегического планирования и методических требований к нему обеспечило поддержание достаточно высоких требований к качеству работ и профессиональный характер их выполнения с постоянным расширением набора услуг [Марача, 2008]. Ситуация на рынке ТСК на конец 2010 г. получила адекватное отражение в сборнике статей участников рынка [Стратегирование ... , 2010].

Современная ситуация в отношениях «консультант – заказчик» на рынке ТСК изменилась под влиянием ряда факторов: обязательность разработки стратегий и появление формальных методических рамок 1; рост компетенции заказчиков вследствие регулярного повышения квали- фикации кадров и появления множества учебных курсов по стратегическому планированию; наличие доступной информации (в том числе статистической и аналитической) в Интернете (знание или иллюзия знания); ужесточение правил выбора поставщиков консалтинговых услуг, ограничившее возможности выбора по содержательным характеристикам; ресурсные ограничения на консалтинговые услуги; предложение упрощенных дешевых услуг (демпинг) и готовность новых консультантов к позиции «подчиненного».

В таблице 2 охарактеризовано пространство возможных моделей взаимодействия консультанта и заказчика. В левом столбце – те аспекты взаимодействия, которые были выделены в качестве существенных, а в двух столбцах справа – крайние или предельные случаи, которые задают границы континуума возможностей.

По сути, здесь представлены две модели, различающиеся степенью доминирования участников процесса. Левая колонка описывает ситуацию равного партнерства при лидерстве консультанта и высокой степени заинтересованности и вовлеченности заказчика, а правая – ситуацию доминирования заказчика.

Ведущей характеристикой модели является взаимное позиционирование консультанта и заказчика. Одним крайним случаем является ситуация, когда это действительно стратегический консультант с собственной позицией, который может продвинуть клиента в сторону управленческих инноваций. Другой крайний случай: консультант – исполнитель, фактически рассматри-

Таблица 2

Модели содержательного взаимодействия стратегического консультанта и заказчика

|

Аспекты взаимодействия консультанта и заказчика |

Крайние (предельные) случаи |

|

|

Модель «Партнерство при лидерстве консультанта» |

Модель «Доминирование заказчика при его низкой заинтересованности» |

|

|

Позиционирование консультанта |

Стратегический консультант с собственной позицией |

«Аутсорсер» – механический исполнитель пожеланий заказчика |

|

Глубина вовлечения сторон |

Партнерство, основанное на глубоком вовлечении заказчика в процесс |

Формальное взаимодействие (заказчик ждет готовый результат) |

|

Уровень участия руководства заказчика |

Высокая степень заинтересованности и содержательной вовлеченности |

Формальная заинтересованность, низкая вовлеченность |

|

Формы и регулярность общения |

Интерактивные формы с вовлечением стейкхолдеров, регулярное взаимодействие по текущим вопросам |

Формальное взаимодействие в основном в связи со сдачей-приемкой отчета |

|

Совместимость мировоззрений |

Высокая степень совместимости мировоззрений, общие ценности |

Мировоззрения серьезно различаются или не важны для сторон |

Примечание. Составлено авторами.

ваемый заказчиком как дополнительный государственный служащий, который механически выполняет ту работу, до которой у чиновников просто не доходят руки («аутсорсер»). Между этими крайними случаями возможно много различных смешанных состояний.

Второй параметр – это глубина вовлечения сторон, и здесь тоже широкий диапазон: от партнерства, основанного на глубоком вовлечении заказчика в процесс, до чисто формального взаимодействия, когда заказчик сам не хочет участвовать в стратегическом процессе, а ждет от консультанта готового результата («мы же заплатили деньги за услугу, и мы хотим получить готовый продукт»). Отдельным моментом при этом является уровень участия высшего руководства заказчика – вовлеченность первого лица общепризнанно считается необходимым условием успешности стратегирования [Policy Paper ... , 2010].

Третий параметр – это формы и регулярность общения консультанта и заказчика, здесь диапазон возможностей: от богатого набора интерактивных форм с вовлечением ключевых специалистов заказчика и стейкхолдеров, в том числе регулярного оперативного взаимодействия по текущим вопросам с использованием персональных современных средств коммуникации, до формального взаимодействия в основном в связи со сдачей-приемкой отчетов и подписанием актов.

Еще один момент – это совместимость мировоззрений, ценностей, реальных целей консультанта и заказчика. Это существенная основа для продуктивных партнерских отношений.

Помимо обозначенных в таблице двух наиболее типичных моделей, можно описать промежуточные варианты: доминирование консультанта при высокой активности / заинтересованности заказчика; доминирование консультанта при низкой активности / заинтересованности и / или сопротивлении заказчика; доминирование заинтересованного и активного заказчика при сопротивлении консультанта.

Заметим, что мы оставляем в стороне случаи отношений недобросовестного консультанта, случайно выигравшего конкурс, и заведомо недобросовестного заказчика. Не будем также забывать, что отношения «консультант – заказчик» – это отношения не только организаций и/или команд, но и реальных личностей. Очень существенно влияет на отношения «консультант – заказчик» и качество стратегии – то, какое конкретно подразделение регионального правительства или администрации района, города, сельского поселения ста- новится формальным заказчиком стратегии. По сути, заказчика должен представлять непосредственно руководитель региона / района / поселения. Сейчас же формальным заказчиком стратегии социально-экономического развития региона, то есть стороной госконтракта, как правило, выступает министерство / департамент экономического развития или иной региональный орган исполнительной власти с аналогичными функциями (на муниципальном уровне дело может обстоять аналогичным образом).

Описанная ситуация может приводить к следующим проблемам:

-

• «экономический перекос» стратегии, то есть недостаточный учет ее комплексного характера и социальных аспектов, при том что первое лицо несет ответственность в первую очередь за социальную стабильность во вверенном ему регионе (муниципальном образовании) и лишь потом уже за экономику и прочие параметры;

-

• риск осложнения межведомственных взаимодействий. В частности, возникновение межминистерских игр с перетягиванием одеяла на себя при согласовании позиций, тогда как в случае конфликта интересов нужен «беспристрастный третий», заинтересованный в сути дела, а не в аппаратной победе. Хорошо, если министерство экономического развития способно возвыситься над узковедомственными интересами и стать именно координатором, но это получается не всегда;

-

• риск отстраненной позиции первого лица, которое начинает воспринимать формальное закрепление позиции заказчика по госконтракту за одним из министерств уже не как формальность, а как реальное делегирование полномочий, хотя, как уже говорилось, для успеха необходима активная позиция первого лица как главного субъекта – «владельца» стратегии.

Помимо рассмотренных содержательных моделей отношений, есть еще модели формальных юридических отношений консультанта и заказчика, которые могут осложнять или упрощать содержательное взаимодействие в рамках контракта. Чаще всего государственный контракт заключается по стандартной схеме госзакупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ [ФЗ № 44, 2013] либо по какой-то другой схеме (мы не рассматриваем здесь возможную модель привлечения консультанта «на общественных началах», например в рамках сотрудничества с местными вузами).

Регулирование отношений стратегического консультанта и заказчика по ФЗ № 44 порождает множество проблем. Назовем только несколько: ориентация на экономию бюджетных средств, что ведет к снижению цены контракта и потере качества работы; неравноправие отношений заказчика и консультанта: в случае желания заказчика расторгнуть госконтракт игра идет «в одни ворота», когда под угрозой внесения консультанта в реестр недобросовестных поставщиков (что перечеркнет наработанные годами опыт и репутацию) заказчик может диктовать свои условия; отсутствие возможности создания консорциумов и иных форм объединения компетенций консультантов, повышающих их шансы на конкурсе. Закон жестко привязывает опыт консультанта к юридическому лицу, не предусматривая правопреемственности ни при слияниях и поглощениях, ни даже при смене названия организации. В итоге приоритет получает формальный опыт организации, а не команды, хотя ведет проект именно конкретная команда, а не абстрактная организация; отсутствие инструментов для легального учета предпочтений заказчика, связанных с обеспечением методического единства подходов, что бывает важно, например, при актуализации стратегии или при синхронной разработке стратегии субъекта Федерации и муниципальных образований. В законе нет инструментов для того, чтобы заказчик легально смог гарантировать привлечение определенного разработчика в тех случаях, когда это объективно повысило бы качество работы и помогло сэкономить; практическая невозможность корректировки технического задания, даже когда и заказчику, и консультанту в процессе работы становится очевидна ненужность или ошибочность некоторых задач (в результате расходуются ресурсы на формальное выполнение и отражение в отчете подобных задач).

Некоторые предложения по улучшению ситуации с применением ФЗ № 44 были сделаны в работе [Жихаревич, 2019]. На пути реализации оптимальной содержательной модели отношений часто оказываются формальные препятствия модели формирования пары «консультант – заказчик». Понятно, что идеальной могла быть модель информированного осознанного и взаимного выбора консультанта и заказчика, позволяющая создать систему партнерской коммуникации, фактически единую команду созидательных перемен и взаимного обучения в процессе разработки стратегии. Механизм ФЗ № 44 не может гарантировать заказчику выбора консультанта, близкого по мировоззрению и готового к содержательному парт- нерству. Обходные пути, конечно, находятся, но на это тратится время и другие ресурсы.

Подбору идеальной пары мешают еще несколько обстоятельств. Рынок ТСК очень неоднороден. С одной стороны, имеются политически амбициозные заказчики, которые готовы платить премиальную цену, выбирая при этом крупных, весомых стратегических консультантов, как правило тесно аффилированных с государством. Парадоксально, но высокая цена не всегда гарантирует качество, поскольку такие организации часто отягощены дорогой и неэффективной системой управления, в результате чего, даже при наличии «длинной скамейки» высококвалифицированных кадров, не всегда получается сформировать профессиональную команду. С другой стороны, большинство заказчиков не располагает достаточными средствами или заинтересовано в их экономии, что фактически поощряет демпинг со стороны консультантов. Поэтому даже если конкурс выигрывают высокопрофессиональные консультанты, им приходится очень серьезно экономить. И чаще всего на таких важных статьях, как расходы на поездки «в поле», на привлечение узких экспертов по специальным вопросам, на коммуникации со стейкхолдерами.

Нестабильность и малый размер рынка ТСК приводят к тому, что даже высокопрофессиональным консультантам с большим опытом не всегда удается набрать портфель заказов, а это заставляет их менять специализацию. В итоге теряются кадры, идет снижение качества работ по рынку в целом.

Эмпирическая проверка

Для эмпирической проверки авторских гипотез была организована упоминавшаяся дискуссия профессионалов рынков ТСК на Форуме стратегов, в которой приняли участие руководители ведущих российских команд стратегических консультантов [Круглый стол ... , 2019]. Далее приведены отредактированные тезисы высказываний участников дискуссии, изложивших основанные на личном опыте представления об имеющихся типах консультантов, заказчиков и их отношений, а также о содержательных и формальных проблемах рынка ТСК 2.

В.М. Комаров, директор Центра стратегий регионального развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС:

«Можно выделить три укрупненные модели стратегического взаимодействия заказчика и кон- сультанта. Первая модель – условно “популистская”. Это когда для заказчика важна не сама стратегия, а положительная повестка в СМИ. Соответственно, разработчики должны тщательно обходить острые углы, воздерживаться от выбора между реальными альтернативами, затрагивающими серьезные интересы. В этой модели заказчика представляет не всегда даже первое лицо, не всегда даже министерство/департамент экономики. Принимают решения политические консультанты либо медийные советники первого лица.

Вторая модель – условно “формалистская”, когда заказчику реально не нужна стратегия развития. Ему нужен формальный отчет, желательно толстый, и чтобы все соответствовало 172-ФЗ, чтобы он вовремя отчитался, и Минэкономразвития России его похвалило. Тогда работа идет формально, закрыто. Стратегию начинает курировать даже не глава департамента, а начальник отдела или его заместитель, и все проходит очень формально. Это работа на отчет, который ложится на полку.

И третья модель – условно “модель прорыва”, когда заказчику действительно нужны прорыв и развитие, когда в регионе есть лидер, когда у него горят глаза, когда он хочет сделать свой город, регион лучше. Здесь консультант может работать даже без денег, на энтузиазме, на желании подтолкнуть реальные перемены к лучшему. Ну и заработать репутацию. В реальности, как правило, эти три модели реализуются не в чистом виде, а как смешанные.

Проблемы в отношениях заказчика и консультанта. Первая – заказчик и исполнитель находятся в неравных условиях. Если что-то идет не так, например возникает недобросовестная критика в СМИ, заказчик либо самоустраняется, либо занимает позицию «над схваткой» и отказывается от поддержки исполнителя.

Вторая проблема – политический процесс. Если во время работы проходят выборы, отставки, то работа чрезвычайно усложняется – нужно теперь раскритиковать свою, часто уже почти сделанную и прошедшую общественные слушания (но при прежнем руководстве) работу, а потом написать еще одну, лучше прежней.

Третья проблема – бюрократия и мелочность. Часто собственно активный процесс стра-тегирования идет только в первые несколько месяцев, когда все мыслят масштабно, стратегически. С течением времени все спускается на уровень департаментов, начальников отделов, превращается в корректировку каких-то запятых, ни на что не влияющих прогнозных цифр и тонет в рутине бюрократии. И стратегии уже нет, идет длительная кропотливая процедура ее согласования, удаления спорных моментов. Приходится все то, что содержало важные прорывные вещи, удалять, потому что какое-то министерство либо департамент против, а договариваться никто не хочет. 90 % усилий тратятся на процесс согласования, сглаживания противоречий, а не на стра-тегирование, не на творческий поиск.

Четвертое – разработка “под ключ”, когда консультанту предлагают провести не только разработку, но и согласование, опубликование и защиту перед депутатами. В такой ситуации заказчик снял с себя все риски и полностью отстранился от работы, он теряет интерес к стратегии, он никакую политическую и иную ответственность перед людьми уже не несет. Это полностью дестимулирует и исполнителя, и госаппарат. И ведет к тому, что стратегия не реализуется. Она не становится предметом гордости первого лица. Это не его документ, это не его ценности, за которые он будет биться».

А.В. Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург.

Оптимальная модель отношений с заказчиком – это модель долгосрочного стратегического партнерства, когда консультант выступает «оператором перемен». Консультант должен иметь свои взгляды и позиции, но в то же время должен уметь понимать потребности заказчика и учитывать их. Стратегия – это компромисс желаемого и возможного. Нельзя пытаться продавить какую-то теоретическую истину, важнее включить в стратегию то, что будет действительно работать, что действительно осуществимо. Заказчики в регионах сейчас опытные, знающие, понимающие разницу между теорией и практикой; недолюбливают кабинетных ученых, которые пытаются настаивать на своих схемах, часто построенных на пустых рассуждениях. Но нельзя поддаваться скептицизму чиновников, их неверию в возможности перемен. Консультант никогда не выстроит долгосрочные отношения, если будет всегда прогибаться. У него должны быть твердые позиции, но проводимые мягко, ситуативно.

Стратегический консультант – это оператор изменений. Это тот, кого приглашают, чтобы внедрять изменения. Часто его главная задача – собрать вместе стейкхолдеров и заставить их друг с другом общаться, чтобы они пришли к единой позиции. Изменения требуют времени. Стратегия социально-экономического развития – это изменение в деятельности исполнительных органов государственной власти, а потом изменения в деятельности всех стейкхолдеров. То есть привлекать консультантов на самом деле нужно на многие-многие годы. А для этого нужны и другие юридические модели длительных контрактов.

Проблемы с ФЗ № 44 не такие сложные. Если отношения с заказчиком складываются, то всегда можно подобрать необходимый набор критериев конкурса. Естественно, заказчики не будут рисковать и нарушать закон. Они обращаются за помощью в формулировании технического задания, за консультациями, но это не значит, что они пойдут на нарушения, если кто-то другой победит по этим критериям.

При нормальных отношениях решаемы и проблема закрепления функций заказчика за экономическим подразделением, и проблема корректировки ТЗ. Искусство консультанта – объяснить заказчику значимость социальной сферы, показать, где в ТЗ заложены непродуктивные решения, поскольку исходная проблема была плохо проанализирована и т. п. Всегда следует искать разумный компромисс, всегда нужна консолидация позиций.

Содержательная проблема, пожалуй, в том, что стандартные схемы стратегического планирования начинают приедаться: одни и те же цифры Росстата, одни и те же методики работы с «полем», одни и те же методики, связанные со стратегическими сессиями, – все это уже устаревает, надоедает и заказчикам, и консультантам. Нужно смелее использовать новые технологии, новые источники данных, новые модели анализа – большие данные, машинное обучение. И нужны механизмы укрепления связи стратегии с бюджетным планированием, обеспечения долговременной преемственности».

М.А. Фурщик, управляющий партнер компании «Финансовый и организационный консалтинг» (ФОК):

«Специфика модели, которую предпочитает ФОК, состоит в том, что стратегия рассматривается не как изолированный продукт, а как элемент взаимоотношений с клиентами.

Клиент часто не видит большого практического смысла в стратегии. Стратегия сама по себе, на взгляд многих потенциальных заказчиков, – это вещь, которая не приносит конкретных денег, которая не имеет обязательного характера ис- полнения. Она начнет работать, если прорастет в программы, в бюджеты. Но может и не начать работать, может уйти на полку и лежать спокойно. Часто в стратегии заложены какие-то компромиссные, неконкретные тезисы. В такой ситуации многие потенциальные заказчики имеют соблазн подойти к процессу формально, да еще и сэкономить деньги, написать собственными силами, если это нужно только для отчетности. Или найти кого-то в формате «аутсорсера», того, кто соберет бумаги, их оформит – и все.

Заказчику важна финансовая отдача от работы консультанта. С практической точки зрения регионам и муниципалитетам интереснее всего темы, которые приводят к получению дополнительного федерального финансирования. Это, допустим, включение в туристическую гос-программу, это получение денег на инфраструктуру для промышленных парков, создание особых зон, новых пунктов пропуска и т. д., социальных объектов по национальным проектам. Иными словами, есть целый спектр продуктов, многие из них не такие простые, они требуют привлечения консультанта, который умеет именно это делать, и они приводят прямо к конкретным результатам.

При этом, чтобы разумно двигаться к федеральному финансированию, нужна стратегия, которая позволяет определить приоритеты, выбрать конкретные инструменты, расставить по времени, заложить в бюджетном процессе затраты на подготовку заявок и т. д. Получается, что стратегия интересна не просто сама по себе (как продукт), а как первый шаг к будущим прагматичным проектам. Такой подход нравится заказчикам и выгоден консультанту, который на следующих этапах участвует в реализации намеченных в стратегии проектов.

А.Б. Крыловский, управляющий директор Консорциума «Леонтьевский центр – AV Group»:

«Тезисно о стратегировании и отношениях с заказчиком:

-

• Стратегия – ключевой документ. Либо это документ номер один, либо его не нужно писать.

-

• Стратегия обязательно субъектна. Нельзя разработать стратегию, которая будет работать при любом первом лице. Возможно, длинная стратегия – на 20–30 лет – может быть не субъектна. А среднесрочная – обязательно субъектна, потому что здесь ответственность, здесь выбор, здесь кто-то должен отчетливо обозначить конкретные проекты и приоритеты.

-

• Роль первого лица безусловна. Роль лидера консультантов тоже безусловна. Здесь работает диалог «один на один» или «два на два», но так или иначе нужно взаимодействие на уровне лидера города/региона и лидера команды консультантов.

-

• Стратегия – это философия развития, причем философия надолго, поэтому философию клиент и консультант должны обсудить и принять в самом начале работы. Если не возникло «химии взаимопонимания» между лидерами, то лучше не начинать.

-

• Стратегия обязательно должна разрабатываться системно. Нельзя допустить, чтобы большой консорциум работал без общей методологии – «одни про Ивана, другие про барана». Необходима определенная зафиксированная методическая схема, которая должна быть согласована с клиентом на первом шаге работы.

-

• Для продуктивной работы необходимо формирование внутренней команды заказчика, способной работать с консультантом над стратегией и перехватить лидерство на этапе реализации (возможно, в виде института развития) – кто-то должен обеспечить реализацию и развитие идей стратегии.

-

• Необходим механизм диалога стейкхолдеров, поэтому должны работать проектные площадки, обеспечивающие взаимодействие и общение. Стратегия не может быть разработана за закрытыми дверями.

-

• Разрабатывая стратегию для определенной территории, всегда надо видеть ее место в общей системе “Федерация – Макрорегион – Субъект Федерации – Экономическая зона – Муниципалитет”. Нельзя разрабатывать стратегию, не учитывая связи по вертикали и с соседями – по горизонтали. Нужно смотреть и вверх, и вниз, и вбок.

-

• Нет и не может быть готовой команды под каждый проект разработки стратегии. Поэтому всегда нужен консорциум консультантов. Умение собирать консорциум и управлять – важная предпосылка выстраивания модели отношений с заказчиком.

•Сопровождение реализации обязательно. Бумага не работает. Написали хорошую бумагу, не продумав схему сопровождения, – можно выкинуть эту бумагу. Нужно продумывать конкретные схемы и механизмы сопровождения, создающие основу для долговременного стратегического партнерства заказчика и консультанта».

Список литературы Стратегический консультант и заказчик: модели взаимодействия

- Архангельская А. С., 2015. Модели коммуникации «консультант – клиент» в управленческом консалтинге // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. Т. 144, № 4. С. 82–89.

- Баркан Д. И., Кирюков С. И., 2002. Российский консалтинг: традиции, проблемы становления, культурный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. № 2. С. 108–119.

- Жихаревич Б. С., 2019. Рынок территориального стратегического консалтинга в России в 2016–2018 гг.: заметки инсайдера // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 1. С. 4–17. DOI: https://doi.org/ 10.15688/re.volsu.2019.1.1.

- Жихаревич Б. С., Прибышин Т. К., 2019. Пространственная сегментация российского рынка территориального стратегического консалтинга // Известия Русского географического общества. Вып. 5. С. 1–17.

- Круглый стол «Стратегический консультант и заказчик: модели отношений», 2019. URL: https:// forumstrategov.ru/rus/program/stol86.html.

- Луговая А. В., Чукина Л. В., Шевченко С. Г., 2014. Рынок консалтинговых услуг глазами клиентов и консультантов // Российское предпринимательство. № 24 (270). С. 158–170.

- Марача В. Г., 2008. Региональное стратегирование как метод повышения эффективности государственного управления региональным развитием в Российской Федерации // Инновации в общественной сфере : сб. тр. Института системного анализа Российской академии наук. Т. 34 / под ред. Б. В. Сазонова. М. : Изд-во ЛКИ. С. 179–214.

- Муниципальные стратегии – сделано в России / Балобанов А. Е. и др., 2004. М. : Аспект Пресс. 208 с.

- Островная М. В., Подколзина Е. А., 2018. Ограничения конкуренции на примере российских государственных закупок // Вопросы экономики. № 2. С. 56–73.

- Пилясов А. Н., Замятина Н. Ю., 2015. Место СОПС на рынке услуг регионального консалтинга (по разработке стратегий субъектов Российской Федерации, городов и муниципальных районов) // Современные производительные силы. № 4. С. 85–92.

- Стратегирование 2010: лидеры рынка, 2010. СПб. : МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 72 с.

- Территориальное стратегическое планирование при переходе к рыночной экономике: опыт городов России, 2003. СПб. : ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 384 с.

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 2014. URL: http:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 164841/fe7140d7cfc6c641ae322fe648d99702 d8b2a8f1/.

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 2013. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_144624/.

- Швецов А. Н., 2017. Стратегическое планирование пороссийски: торжество централизованного бюрократического выбора // ЭКО. № 8. С. 114–127.

- Яковлев А. А., Ткаченко А. В., Родионова Ю. Д., 2018. Причины заключения контрактов с заранее определенными поставщиками: результаты эмпирического исследования // Вопросы экономики. № 10. С. 90–105.

- Brorström S., 2017. The Paradoxes of City Strategy Practice: Why Some Issues Become Strategically Important and Others Do Not // Scandinavian Journal of Management. No. 33. P. 213–221.

- Clark G., 2013. The Future of Cities: the Role of Strategic Planning // Future Studies Research Journal. No. 5. P. 3–32.

- Karelina I. A., Limonov L. E., Zhikharevich B. S., 1998. Strategic Planning in St. Petersburg // Communist Economies and Economic Transformation. Vol. 10, no. 1. P. 5–19.

- Policy Paper on Urban Strategic Planning: Local Leaders Preparing for the Future of our Cities, 2010. Barcelona: UCLG Committees on Urban Strategic Planning. 138 p.