Стратегическое планирование регионального отраслевого развития

Автор: Тарасова А.Ю.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Инновации в экономике и управлении

Статья в выпуске: 6 (38), 2014 года.

Бесплатный доступ

Стабильность функционирования отрасли обеспечивается экономическим развитием. Это предъявляет новые требования к планированию, на основе которого не просто рассчитываются прогнозные экономические показатели, а создается возможность повышения отраслевой конкурентоспособности в условиях неустойчивого рынка. Авторами статьи предлагается методический подход к прогнозированию показателей развития региональной отрасли на основе сценарного планирования.

Стратегическое планирование, сценарии, ключевые показатели, стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/142179151

IDR: 142179151

Текст научной статьи Стратегическое планирование регионального отраслевого развития

В настоящее время примерно одна четверть всех субъектов РФ имеет монопрофильную экономику, а основной доход их бюджетов формируется за счет крупных вертикально интегрированных компаний. Одной из негативных тенденций в развитии регионов в последние годы является дезинтеграция экономического пространства, которая проявляется в ослаблении прежних экономических связей и вытеснении межрегиональных связей внешнеэкономическими.

Часть субъектов РФ оказалась не в состоянии обеспечивать конкурентоспособность собственного хозяйства даже в масштабе страны. Наиболее конкурентоспособными оказались сырьевые регионы России, которые поглощают свободные капиталы, квалифицированную и мобильную рабочую силу [1; 2].

Кроме того, между субъектами РФ образовались большие различия по уровню социальноэкономического развития. Так, большинство регионов находится на дотации, и лишь незначительная их часть выступает в качестве донора [3]. Усиливающиеся различия в отношениях регионов с центром и между собой отражаются на уровне и качестве жизни населения, особенно в проблемных регионах, порождая социальную напряженность и стихийную миграцию экономически активного населения из «бедных» регионов в «богатые», деформируя жизненное пространство и целостность страны.

Многие авторы отмечают, что ни о каких устойчивости, сбалансированности и социальном прогрессе в масштабах страны не может быть и речи, если социально-экономические параметры отдельных регионов в несколько раз хуже средних по стране, если соседствуют относительно стабильные и депрессивные территории. Поэтому поддержание необходимых территориальных пропорций, недопущение чрезмерной дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития и обеспечение эффективного функционирования рыночной экономики являются важными задачами региональных органов управления [4–6].

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №536 стратегическое планирование осуществляется путем разработки концепций, доктрин, стратегий, программ, проектов (планов) устойчивого развития России с учетом задач обеспечения национальной безопасности [7].

Сегодня на региональном уровне практически отсутствуют новые механизмы управления, в лучшем случае их недостаток восполняется копированием западных образцов и механическим перенесением их на российскую практику в виде разного рода реформ. В управлении регионом в основном используется ограниченный набор инструментов, который сводится к бюджетным трансфертам и федеральным целевым программам.

В настоящее время управление регионом переживает сложную трансформацию, что обусловлено:

-

- усилением хозяйственной самостоятельности регионов и смещением экономических реформ на региональный уровень, что предполагает необходимость учета специфики каждого региона;

-

- преобладанием частного капитала в важнейших производящих отраслях, заставляющих искать новые методы государственного регулирования региональной экономики;

-

- переходом к построению в России социального государства, что предусматривает создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. Данный процесс является достаточно длительным и сложным и требует активного воздействия со стороны региональных органов управления;

-

- отставанием в развитии теории регионального управления от практики реформирования экономики региона.

Так, попытки обновления системы управления регионом осуществляются без необходимой теоретической проработки, многие из предпринимаемых мер носят спонтанный и конъюнктурный характер. Нарастают признаки командного, авторитарного управления, субъективизма и упрощенного подхода к сложным социально-экономическим процессам, происходящим в регионе.

Таким образом, состояние экономики российских регионов подтверждает слабость регионального уровня управления, а острота накопившихся проблем требует абсолютно нового подхода к управлению, предусматривающего реализацию совершенно иных принципов, функций, методов и инструментов. В условиях рыночной экономики такой функцией управления выступает стратегическое планирование, позволяющее на основе предвидения изменений принимать гибкие неординарные решения, связанные с социальноэкономическим развитием региона.

При разработке региональных стратегий развития отрасли, на наш взгляд, в методологическом аспекте следует опираться на то, что отрасль представляет собой компактное множество взаимосвязанных ресурсов, компактное множество рутин и компактное множество контрактов, что является результатом различных теорий стратегического управления: ресурсной, эволюционного подхода и концепции трансакционных издержек. Это соответствует требованию системного подхода, поскольку позволяет более обоснованно интерпретировать результаты деятельности отдельных предприятий отрасли в сравнении их друг с другом. С другой стороны, все виды и уровни стратегий должны быть погружены в единую, глобальную стратегию устойчивого развития в любых внешних условиях. Реализация этой «сверхстратегии» принципиально осуществима для любого предприятия или отрасли, исключая форс-мажорные ситуации и плохой менеджмент.

Роль стратегического планирования в региональном управлении трудно переоценить, поскольку в его рамках реализуется главная задача по формированию четкого образа будущего региона. Образ будущего – это видение в деталях желаемого устройства социальноэкономической сферы региона и взаимосвязи ее основных элементов. При движении к образу будущего перед субъектами хозяйственной деятельности ставятся конкретные цели, определяются приоритетные направления и разрабатываются стратегии достижения намеченных целей. Поэтому от качества процесса планирования в значительной степени зависит эффективность региона в целом.

В условиях рыночной экономики стратегическое региональное планирование позволяет:

-

- использовать конкурентные преимущества региона;

-

- определять «точки роста», развитие которых принесет наибольший эффект;

-

- сконцентрировать инвестиционные ресурсы на приоритетных направлениях;

-

- создать базу для обоснованной разработки рациональной схемы территориального планирования;

-

- продемонстрировать стремление региональной власти к использованию современных методов управления.

Несмотря на отдельные позитивные изменения, в целом существенных перемен в организации стратегического планирования как на уровне федерации, так и на уровне регионов и муниципальных образований, предприятий пока не произошло. Данную ситуацию можно объяснить рядом причин:

-

- во-первых, действует сила инерции, связанная с еще недавним отрицанием государственного регулирования в условиях рынка;

-

- во-вторых, недостаточна профессиональная и психологическая готовность регионального и муниципального аппаратов управления к решению конкретных задач стратегического планирования развития регионов и муниципальных образований;

-

- в-третьих, существует множество нерешенных проблем стратегического планирования социально-экономического развития регионов как системы теоретических, методологических и методических положений, раскрывающих сущность, принципы, задачи и организацию стратегического планирования;

-

- в-четвертых, особенности перехода России к рыночной экономике и кризис последних лет не способствуют становлению стратегического территориального планирования, поскольку у большинства субъектов территориального управления нет осознанной потребности в разработке долгосрочных стратегий.

В научной литературе отмечается, что в понимании стратегического планирования необходимо избежать двух крайностей: с одной стороны, рассматривания стратегического плана просто как срочного плана, все особенности которого связаны исключительно с большим временным сроком (т.е. обычного долгосрочного плана), а с другой – сведения стратегического плана к набору нечетко, лишь качественно охарактеризованных направлений социально-экономического развития без указания каких-либо конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение поставленных целей [8].

Таким образом, сущность стратегического планирования заключается не только в ограниченном долгосрочном планировании, но и в предвидении изменений внутренней и внешней среды планируемого объекта, и в адаптации к ним процесса развития.

По нашему мнению, стратегический план развития региона должен быть достаточно кон- кретным документом, но не определяющим непосредственно действия органов управления или хозяйствующих субъектов территории, а ориентирующим региональные власти, предприятия, организации в их деятельности, в частности при разработке краткосрочных и среднесрочных планов и программ.

На наш взгляд, стратегическое региональное планирование представляет вид управленческой деятельности, направленный на формирование таких целей развития региона и механизмов их достижения, реализация которых призвана обеспечить удовлетворение потребностей целевых сегментов региона.

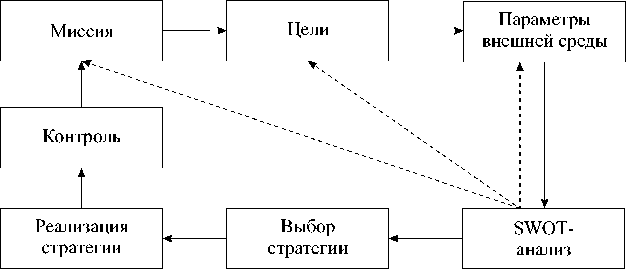

В современной научной литературе нет существенных разночтений в определении этапов стратегического планирования регионального развития (см. рис. 1).

Рис. 1. Этапы стратегического планирования [9]

Анализ практики показывает, что зачастую региональные стратегические планы развития региона, на разработку которых было потрачено достаточное количество ресурсов, оказываются своеобразной данью моде и одним из необходимых атрибутов органов управления, главной целью которых является получение денежных средств из федерального бюджета. Очень слабо в разработанных стратегиях представлен анализ внешних факторов, в основном в стратегических планах дается анализ существующего положения региона. Есть и более глубинная причина того, почему анализ внешней среды региона остается практически невостребованным: регионы не рассматриваются в России как субъекты рынка. Анализ сильных и слабых сторон присутствует практически во всех стратегиях, однако он является однотипным. Так, к сильным сторонам практически все регионы относят наличие минерально-сырьевых ресурсов, высокие доли экспорта и т.д., а к слабым – износ основных фондов, безработицу, неблагоприятную демографическую ситуацию и т.п. Если оценить SWOT-анализ, то можно констатировать, что он проводится поверхностно: в нем нет выработки стратегических альтернатив, а только перечислены «силы», «слабости», «возможности» и «угрозы».

Одним из основных элементов стратегического плана является разработка системы целей. Важность данного элемента заключается в том, что на основе этих целей определяются стратегии. Необходимо отметить, что стратегические цели присутствуют в планах у всех областей, од- нако определяется ограниченное их количество, а их формулировка крайне несовершенна, во многих документах цели не отражают стратегические ориентиры и в большинстве случаев носят общий характер.

Серьезной проблемой, выявленной в ходе исследования, является то, что во многих регионах целевые установки не имеют ни качественных, ни количественных оценок, не разделяются на стратегические и тактические, первоочередные и вторичные. Отсутствие четких и ясных целей не позволяет дать информацию о приоритетных направлениях развития региона. Значение целевых установок как раз и заключается в том, что на их основе проводится анализ внутренних и внешних возможностей региона, определяются перспективные направления деятельности, вырабатываются стратегии, а структуризация целей служит предпосылкой формирования адекватных структур управления.

Обобщение опыта стратегического регионального планирования позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, сегодня практически нет законодательной базы, регулирующей вопросы регионального планирования и развития. К настоящему времени приняты единичные документы по этому вопросу: Указ Президента РФ №806 от 3 июня 1996 г. «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации», Федеральный закон №115 от 20 июля 1995 г. «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития

Российской Федерации». В российском законодательстве не предусмотрена единая система государственного планирования регионального развития, необходимая для координации действий федеральных и региональных органов власти, не определены сколько-нибудь четко цели и задачи региональной политики.

Во-вторых, полное отсутствие методического аппарата разработки стратегических региональных планов приводит к нагромождению в них различных теоретических посылок, абстрактному формулированию целей, задач и индикаторов, громоздкому описанию методов исследования и анализа ситуации, высокой степени формализации, заключающейся в расчете большого количества коэффициентов и показателей, как правило, не связанных между собой.

В-третьих, к разработке стратегических планов практически не привлекаются люди или организации, чьи интересы существенно связаны с данной территорией и чьи ресурсы позволяют качественно влиять на ее развитие. Участие людей и организаций в разработке, реализации, мониторинге и оценке стратегических планов российских регионов пока сводится к минимуму. Стратегическое планирование чаще всего не становится механизмом общественного участия в местном самоуправлении. Если же общественность и привлекается, то в этом преобладают пассивные, а не активные формы участия.

В-четвертых, отсутствует органическая связь между стратегическим планированием на разных уровнях управления социально-экономическим развитием территорий (федеральным центром и субъектом федерации, субъектом федерации и муниципальным образованием).

Мы считаем, что одним из основных инструментов стратегического планирования, позволяющим решить проблему выбора конкретных альтернатив в региональных стратегических планах, является сценарное планирование [10; 11]. В начале 1980-х гг. концепция сценарного планирования превратилась в сложную методику прогнозирования, отличную от других количественных подходов к стратегическому планированию.

Большинство подходов к проведению сценарного планирования содержат анализ внешнего окружения организации, затем этап непосредственной разработки и формулирования сценариев. Разработка стратегии организации в соответствии со сценариями – последний и наиболее сложный этап сценарного анализа.

Анализ подходов к сценарному планированию показывает, что достаточно редко (наблюда- ется, в частности в [12]) учитывается анализ отрасли, т.е. тех институтов, которые могут влиять на текущую и будущую ее деятельность, а также интересы и уровень власти.

Специфические бизнес-интересы отрасли являются ее целями, которые определяют ее желаемое состояние в будущем. Эти цели могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными, могут определяться особенностями страны или мировыми тенденциями, например глобализацией.

Непосредственно процесс разработки сценариев, как правило, включает:

-

1) выбор изменяемых переменных;

-

2) проектирование различных исходов сценариев;

-

3) комбинирование ключевых переменных и написание сценариев.

В работе [13] на первом этапе разработки сценария развития отрасли предлагается анализировать факторы, влияющие на предприятия отрасли с учетом временного лага и прошлых тенденций с целью снижения уровня неопределенности и изменчивости внешней среды.

Наиболее значимые внешние факторы предложено называть ключевыми переменными. Эти переменные будут являться основой будущих сценариев.

По нашему предположению, наиболее эффективными методами выявления ключевых переменных могут быть анкетирование экспертов и отраслевой анализ. Экспертный опрос позволяет получить информацию «от первого лица», от лидеров мнений в исследуемых областях. Применение метода эффективно при исследовании специфических рынков, достоверную информацию о функционировании которых невозможно получить из открытых источников.

Если отрасль представлена на международном рынке, полезно проводить анализ воздействия общемировых факторов, таких как взаимоотношения с другими странами, исследовать экономическую ситуацию в других странах. Целью проведения анализа микроокружения или отраслевого анализа является определение наиболее значимых факторов, влияющих или способных повлиять на деятельность отрасли и организаций в данной отрасли. Для выявления подобных факторов можно воспользоваться моделью «пяти сил конкуренции» М. Портера [14].

Далее необходимо провести детальный анализ выявленных переменных и составить несколько (не менее двух или трех) их возможных исходов – сценариев. Исходы переменной – это возможные альтернативы изменения рассматри- ваемой переменной в будущем. В силу нелинейного характера динамики изменений внешней среды применение формализованных методов для разработки сценариев затруднено, целесообразно в данных условиях применение экспертных оценок. В рамках нашего подхода для обработки суждений экспертов о наиболее вероятных сценариях изменения внешнего окружения по разработанным на первом этапе ключевым переменным мы предлагаем метод анализа иерархий (МАИ).

На третьем этапе устанавливаются взаимозависимости между составленными исходами всех рассматриваемых переменных, а также написание самих сценариев.

По мнению специалистов, «данный этап <…> требует… умения группировать исходы переменных по логическим принципам, создавая, таким образом, несколько направлений сценариев» [15].

Сценарное планирование позволяет выстроить защиту региональной отрасли от основных угроз внешней среды.

В работах многих исследователей [16–18] подробно описаны процедуры разработки сценариев, однако не предлагается способа внедрения полученных сценариев в систему формирования стратегии региональной отрасли.

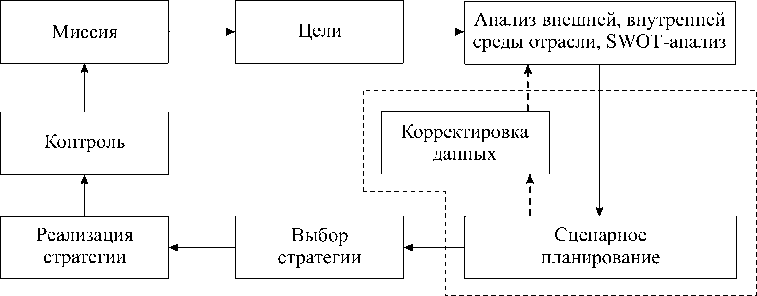

В связи с вышесказанным нами предложены этапы стратегического планирования применительно к региональной отрасли (см. рис. 2).

Рис. 2. Скорректированная методика стратегического планирования региональной отрасли

По нашему мнению, сценарный подход позволяет системно решать задачу регионального развития с учетом предупреждения зарождающихся проблем и изменений.

В настоящее время все большее число российских отраслевых организаций используют сценарное планирование при выборе долгосрочной стратегии развития, в результате заметно снижается уровень неопределенности.

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что региональное стратегическое планирование в настоящее время является необходимым условием повышения эффективности государственного управления регионом.

Несмотря на проработанность целого ряда вопросов, связанных с теорией и практикой стратегического регионального управления, за пределами научного рассмотрения остается еще много проблем, решение которых будет способствовать устойчивому развитию региона, а также повышению эффективности региональных рынков.

Список литературы Стратегическое планирование регионального отраслевого развития

- Рябова, М.А. Стратегическое планирование -центральное место стратегического управления агропромышленным комплексом/М.А. Рябова//Молодой ученый. -2011. -№12. -Т. 1. -С. 184-188.

- Строителева, Е.В. Конкурентные преимущества развивающихся регионов/Е.В. Строителева//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2014. -Вып. 2 (34). -С. 78-81.

- Строителева, Т.Г. Методические подходы к оценке эффективности социально-экономических программ регионов России/Т.Г. Строителева, Л.В. Ятченко//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2013. -Вып. 2 (29). -С. 43-46.

- Корчагина, Е.В. Экономическая устойчивость предприятия: виды и структура/Е.В. Корчагина/Проблемы современной экономики. -2005. -№3/4 (15/16). -URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=820.

- Строителева, Т.Г. Методические подходы к оценке эффективности социально-экономических программ регионов России/Т.Г. Строителева, Л.В. Ятченко//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2013. -Вып. 2 (29). -С. 43-46.

- Строителева, Е.В. Конкурентные преимущества развивающихся регионов/Е.В. Строителева//Вестник Алтайской академии экономики и права. -2014. -Вып. 2 (34). -С. 78-81.

- О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.: указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537. -URL: http://www.infotecs.ru/laws/detail.php?ID=1649.

- Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления: монография/В.С. Катькало. -СПб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. -548 с.

- Рябова, М.А. Стратегическое планирование -центральное место стратегического управления агропромышленным комплексом/М.А. Рябова//Молодой ученый. -2011. -№12. -Т. 1. -С. 184-188.

- Mercer, D. Scenarios made easy/D. Mercer//Long Range Planning. -1995. -Vol. 28. -№4. -Р. 81-86.

- Porter, M.E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy/M.E. Porter//Harvard Business Review. -2008. -January. -P. 86.

- Schoemaker, P.J.H. Multiple Scenario Development: its conceptual and behavioral foundation/P.J.H. Schoemaker//Strategic Management Journal. -1993. -Vol. 14. -№3. -P. 193-213.

- Schoemaker, P.J.H. Multiple Scenario Development: its conceptual and behavioral foundation/P.J.H. Schoemaker//Strategic Management Journal. -1993. -Vol. 14. -№3. -P. 193-213.

- Porter, M.E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy/M.E. Porter//Harvard Business Review. -2008. -January. -P. 86.

- Mercer, D. Scenarios made easy/D. Mercer//Long Range Planning. -1995. -Vol. 28. -№4. -Р. 81-86.

- Mercer, D. Scenarios made easy/D. Mercer//Long Range Planning. -1995. -Vol. 28. -№4. -Р. 81-86.

- Porter, M.E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy/M.E. Porter//Harvard Business Review. -2008. -January. -P. 86.

- Schoemaker, P.J.H. Multiple Scenario Development: its conceptual and behavioral foundation/P.J.H. Schoemaker//Strategic Management Journal. -1993. -Vol. 14. -№3. -P. 193-213.