Стратегическое управление развитием предприятий оборонно-промышленного комплекса с использованием двойных технологий ресурсного подхода

Автор: Бровко Петр Михайлович, Петрук Галина Владимировна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 (45), 2016 года.

Бесплатный доступ

Основной целью выполненного авторами исследования выступало изучение особенностей современного состояния и стратегического управления развитием предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс, в условиях динамичной среды глобального рынка и определение наиболее эффективных направлений их развития на примере российского вертолётостроения. Методология и инструментарий исследования базируются на сопоставлении и сравнительной оценке деятельности ведущих корпораций России и стран зарубежья, занимающихся разработкой и производством вертолётов. Анализ современного состояния и стратегического управления отрасли вертолётостроения проведен на базе информации, имеющейся в открытом доступе. Источник основных проблем функционирования предприятий ОПК, в частности вертолётостроения, лежит в плоскости особенностей стратегического управления его развитием, которое определяют крупные холдинги под пристальным вниманием государства. Одним из наиболее актуальных направлений развития предприятий данной отрасли является диверсификация производства по линии гражданской продукции, с одной стороны, с целью увеличения объёмов выпуска продукции и улучшения финансового положения и, с другой стороны, для снижения зависимости предприятий от государственного оборонного заказа. Разработка двойных технологий и выпуск продукции двойного назначения позволяет не только сохранять мощный оборонно-промышленный комплекс, но и ускорять развитие экономики в целом. Предложен алгоритм формирования оптимальной стратегии диверсификации производства на основе использования «двойных технологий». Получаемая от реализации продукции, созданной на базе «двойных технологий», прибыль позволит компенсировать часть расходов на разработку военной техники.

Оборонно-промышленный комплекс, ключевые компетенции, ресурсы предприятий, вертолётостроение, ресурсный подход, диверсификация

Короткий адрес: https://sciup.org/147109856

IDR: 147109856 | УДК: 338.242 | DOI: 10.15838/esc/2016.3.45.4

Текст научной статьи Стратегическое управление развитием предприятий оборонно-промышленного комплекса с использованием двойных технологий ресурсного подхода

Введение. Современные условия развития экономики в России, характеризующиеся стохастичностью и неустойчивостью социально-экономических процессов, вызванные ужесточением конкуренции на глобальных рынках, определяют необходимость поиска новых решений в области управления стратегическим развитием предприятий промышленности. Особенно остро данная проблема стоит перед компаниями, входящими в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), который выступает основой наукоёмкого, высокотехнологичного промышленного сектора России.

Одним из средств, способных повысить экономическую эффективность функционирования отечественных промышленных предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс, является использование ресурсного похода в управлении их стратегическим развитием.

До настоящего времени многие теоретические и практические аспекты формирования, выбора и эффективной реализации стратегии развития предприятий ОПК посредством применения ресурсного подхода остаются слабо апробированными, недостаточно разработанными и требуют проведения дальнейших исследований.

Цель данного исследования состоит в изучении особенностей современного состояния и стратегического управления развитием предприятий, входящих в ОПК, в условиях динамичной среды глобального рынка и определении наиболее эффективных направлений их развития на примере российского вертолётостроения.

Специфические особенности функционирования и стратегического управления развитием российского оборонно-промышленного комплекса рассматривались в работах В.Л. Макарова и А.Е. Варшавского [3], Б.Н. Кузыка [5], В.Н. Рассадина [8], А.В. Соколова [9] и др. Однако в силу того, что проблема стратегического управления предприятиями ОПК комплексная и многомерная, до сих пор остается множество вопросов, требующих дальнейшей разработки. Одним из теоретических подходов в методологии стратегического управления предприятиями выступает ресурсный, основы которого были заложены в работах зарубежных исследователей Й. Шумпетера [13], Э. Пенроуз [17], Б. Вернель-фельта [20], К. Прахалада и Г. Хамела [18], Р. Гранта [15], Д. Коллиза [14], Д. Тиса [19] и др. Данный подход как способ управления предприятиями рассматривался в работах В.С. Катькало [4], В.С. Ефремова и

И.А. Ханыкова [1, 2] и др. Однако специфика стратегического управления, присущая предприятиям оборонно-промышленного комплекса, накладывает особый отпечаток на использование ресурсного подхода в управлении ими и актуализирует дополнительные исследования в данном направлении.

Методы и методология. Методология и инструментарий настоящего исследования базируются на сопоставлении и сравнительной оценке деятельности ведущих корпораций России и зарубежных стран, занимающихся вертолётостроением. К основным методам исследования можно отнести: экономико-статистический, сравнительный анализ (при сопоставлении показателей деятельности анализируемых предприятий), графическое описание, финансово-экономический анализ (при оценке экономических показателей предприятий).

Состояние и тенденции развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в современной России и зарубежных стран. В высокотехнологичном секторе российской экономики оборонно-промышленный комплекс характеризуется высокой наукоёмкостью, значительной капиталоёмкостью, сложностью выпускаемой продукции, перспективностью в модернизации национальной экономики. ОПК является неотъемлемым элементом системы укрепления обороноспособности государства, обеспечения его национальной безопасности. Доля производства военной продукции на предприятиях ОПК доминирует над выпуском гражданской.

Как показал анализ, для мировых компаний оборонно-промышленного комплекса характерны следующие тенденции развития:

– увеличение в последние десятилетия затрат на разработку и производство высокотехнологичной техники в несколько раз, что обусловливает необходимость для предприятия иметь доступ к дешевому и долгосрочному капиталу, обладать достаточным производственным потенциалом;

– рост стоимости изделий и повышение их функциональных возможностей приводят к сокращению поставок военной продукции, что вынуждает производителей наращивать активность на гражданских сегментах рынка, в том числе с помощью использования «двойных технологий»;

– повышение требований к качеству продукции и удорожание её стоимости обусловили переход к продаже не отдельного изделия, а его жизненного цикла.

Эти тенденции изменили модель управления стратегическим развитием предприятий ОПК: как в России, так и за рубежом наблюдается концентрация производителей высокотехнологичной оборонной продукции, особенно производителей авиационной техники. Так, например, ведущая авиастроительная корпорация США Boeing поглотила ряд вертолетных компаний: в 1960 г. компанию Vertol Aircraft, в 1996 г. корпорацию Rockwell, а в 1997 г. концерн McDonnell Douglas, который перед этим сам поглотил компанию Douglas и авиастроительное подразделение корпорации Hughes (разработчика вертолета AH-64 «Apache»). В Европе наблюдается аналогичная тенденция. Например, вторая в мире по объему продаж корпорация BAE Systems была основана в 1960 г. как British Aircraft Corporation путем объединения ведущих авиастроительных компаний Великобритании. В 1977 г. она преобразуется в государственную корпорацию British

Aerospace, а после приватизации в 1999 г. объединяется с британской корпорацией Marconi Electronic Systems, имеющей активы в авиации, производстве электроники и судостроении. В результате данного слияния образовалась корпорация BAE Systems, поглотившая ряд компаний по выпуску бронетехники и артиллерии и ставшая ведущей военно-промышленной корпорацией Великобритании. Позже BAE Systems провела реструктуризацию, продав часть своих европейских активов, и переориентировалась на рынок США.

В 2004 г. BAE Systems поглотила американского лидера в области производства артиллерии United Defense, а в 2007 г. приобрела крупного производителя бронетехники – компанию Armor Holdings. В результате BAE Systems заняла ведущее место на рынке вооружений США [6].

Аналогично путем поглощения французской военной электронной корпорацией Thomson-CSF британской компании Racal был создан концерн Thales.

Чтобы не быть вытесненными с мирового рынка высокотехнологичной продукции, не потерять имеющийся научнотехнологический потенциал, в России провели интеграцию предприятий разработчиков и производителей оборонной высокотехнологичной продукции в государственные корпорации. К примерам интеграции предприятий ОПК относится формирование холдинга АО «Вертолеты России», который объединяет предприятия, осуществляющие:

– разработку вертолетов – ПАО «МВЗ им. М.Л. Миля», ПАО «Камов», ПАО «Казанский вертолетный завод»;

– серийное производство вертолетов – ПАО «Казанский вертолетный завод»

(«КВЗ»), АО «Улан-Удэнский авиационный завод» («У-УАЗ»), ПАО «Ростовский вертолетный завод» («Роствертол»), ПАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» («КумАПП»), ПАО ААК «Прогресс»;

– производство агрегатов и комплектующих изделий – ПАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие», ПАО «Редуктор-ПМ»;

– сервис вертолетной техники – ПАО «Вертолетная сервисная компания», авиаремонтные заводы в Новосибирске, Саратове, Чите, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Интеграция благоприятно сказалась на развитии отечественного вертолётострое-ния, о чём свидетельствуют увеличение выпуска продукции, капиталовложений в разработку и производство новой техники, модернизация производственной базы, привлечение дополнительного персонала на предприятия. Однако, несмотря на положительные сдвиги в развитии отрасли, российские производители уступают зарубежным конкурентам по показателям производительности труда (табл. 1) .

Разрыв в производительности труда обусловлен различиями в системе организации производственных процессов на российских и зарубежных предприятиях. Иностранные компании специализируются на выполнении работ на отдельных стадиях производственного процесса, которые вносят существенный вклад в создание рыночной ценности (маркетинг, разработка продукта, финальная сборка и испытания, послепродажное обслуживание), передавая выполнение остальных работ внешним поставщикам. В России же производственный цикл изделия практически полностью сконцентрирован внутри

Таблица 1. Характеристика мировых производителей вертолётной техники

|

Производитель |

Показатели |

||||

|

Поставлено машин, шт. |

Выручка, млрд. долл. США |

Прибыль от продаж, млрд. долл. США |

Затраты на НИОКР, млрд. долл. США |

Производительность труда, тыс. долл. США |

|

|

АО «Вертолеты России» |

|||||

|

2012 |

290 |

4,04 |

0,64 |

0,16 |

96,4 |

|

2014 |

271 |

4,4 |

1,02 |

0,19 |

96,7 |

|

Airbus Helicopter |

|||||

|

2012 |

475 |

7,3 |

0,4 |

0,38 |

383,6 |

|

2014 |

471 |

8,5 |

0,54 |

0,39 |

371,5 |

|

Bell |

|||||

|

2012 |

261 |

4,2 |

0,63 |

0,18 |

353,2 |

|

2014 |

249 |

4,2 |

0,52 |

0,16 |

487,9 |

Составлено по : , http://www. ,

отдельного предприятия, что приводит к снижению гибкости российских производителей. Необходимо подчеркнуть, что практически все предприятия вертолёто-строения имеют узконаправленную номенклатуру выпускаемых изделий.

Еще одной особенностью, воздействующей на развитие отечественных и зарубежных предприятий ОПК, является политика государственных заказов. Например, основным заказчиком продукции, создаваемой компанией Lockheed Martin, является Пентагон (58% объема продаж), поставки другим американским правительственным министерствам и агентствам составляют 27% от объема продаж корпорации [16]. Вследствие высокой стоимости современной военной техники (например, стоимость самолета пятого поколения превышает 100 млн. долл. США, ударных вертолётов четвертого поколения – 20–25 млн. долл. США) правительства сокращают закупки военной техники. Это заставляет компании наращивать активность на рынке гражданской продукции. Так, в 2014 году компания Boeing поставила 723 гражданские и 184 военные машины соответственно. В портфеле заказов компании Boeing 440 млрд. долл. США приходятся на гражданскую продукцию и 62,3 млрд. долл. США – на военные заказы [10].

В России работа предприятий ОПК в целом и вертолётостроения в частности связана с политикой поставки военной техники в рамках государственного оборонного заказа и программ военно-технического сотрудничества. Так, программа перевооружения армии до 2020 года, принятая Правительством РФ, предполагает закупку более 1000 вертолётов для нужд Вооруженных Сил [12].

На рисунке 1 показана структура выручки холдинга АО «Вертолеты России» за период 2011–2014 гг. по сегментам [11].

Данная структура продаж рискованна для холдинга АО «Вертолёты России», так как в случае сокращения госзаказа предприятия окажутся на грани закрытия. Это в конечном итоге приведет к потере научно-технической мощи вертолётостроения, включающей кадровые (научно-технический персонал), организационные, информационные, материально-технические элементы. Развитие высокотехнологичного производства – очень длительный, трудоёмкий и затратный процесс, что не допускает и мысли о потере созданного потенциала.

Рисунок 1. Динамика выручки АО «Вертолёты России» по сегментам, 2011–2014 гг.

Составлено по

Поскольку предприятия ОПК в целом и вертолётостроения в частности входят в состав крупных интегрированных систем (холдингов, корпораций), то формирование стратегии развития предприятий оборонного комплекса происходит на уровне руководящего звена корпорации под пристальным и контролирующим вниманием со стороны государства, которое обеспечивает основную долю финансирования стратегии и детально определяет направления развития всей корпорации. В сложившихся условиях отдельные предприятия ОПК, входящие в состав интегрированной структуры, как правило, полностью лишены возможности участвовать в выборе своей стратегии развития.

Таким образом, из проведенного анализа вытекает следующая взаимосвязь проблем состояния, связанная со стратегическим развитием предприятий верто-лётостроения:

– стратегию развития отдельных предприятий формирует холдинг, который вынужден ориентироваться преимущественно на государственный оборонный заказ, так как из-за недостаточного развития финансовых рынков и институтов отечественные предприятия находятся в прямой зависимости от государственного финансирования;

– в стратегии развития холдинга приоритетно построение конкурентоспособной корпорации, в которой все предприятия гармонично встроены в цепочку жизненного цикла производимой продукции. Это даст холдингу возможность наладить выпуск продукции, соответствующий спросу на мировом рынке. Однако в холдинге интеграция предприятий в единую систему еще не закончена, преобладает разобщенность различных звеньев хозяйственной системы, в результате снижаются возможности холдинга в производстве и поставке на рынок востребованной гражданской продукции. В этих условиях руководство холдинга вынуждено ориентироваться на хорошо отлаженное производство военной продукции, уступая свои позиции на многих сегментах внутреннего и внешнего рынка и недополучая дополнительный доход.

Важнейшим хозяйственным звеном холдинга АО «Вертолеты России» выступает производственная система, куда входят пять серийных предприятий (их структура включает все стадии производства): ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Улан-Удэнский вертолетный завод», ПАО «Ростовский вертолетный завод», ПАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и ПАО ААК «Прогресс» (табл. 2) .

Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее прочные позиции в отрасли по совокупности показателей в динамике занимает ПАО «Казанский вертолетный завод». Оно опережает другие производственные предприятия по показателям выручки, производительности труда, эффективности использования капитала.

ПАО «КВЗ» обладает мощным инжиниринговым центром, который разрабатывает вертолеты собственной конструкции, запущенные в серийное производство. Помимо проведения собственных ОКР, предприятие выступает соисполнителем по разработкам ведущего ОКБ: оно проводит совместные ОКР с ПАО «МВЗ им. М.Л. Миля» по вертолету Ми-38.

Остальные производственные предприятия ориентированы на совершенствование ранее выпускавшейся продукции и частичное улучшение применяемых технологических процессов, что снижает производственный потенциал холдинга «Вертолёты России».

Следует отметить, что на предприятиях вертолётостроения сложилась модель производства, включающая в единый комплекс практически все стадии основного и вспомогательного производства. При данной производственной модели невозможно наладить рентабельный выпуск новой продукции без достаточной загрузки имеющихся избыточных мощностей. Но на рынок гражданской продукции поставляются небольшие партии машин, выполненные в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика. Неадекватная современным требованиям производственная модель обусловливает более низкий по сравнению с зарубежными компаниями уровень производительности труда в отечественном вертолётостроении.

Кроме того, российские производственные предприятия недостаточно полно встроены в систему поддержания жизненного цикла реализуемого изделия. В процессе производства они уделяют мало внимания характеристикам, определяющим последующее послепродажное обслуживание машины у потребителя. В результате снижается конкурентоспособность отечественной вертолётной техники на мировом рынке, поскольку сейчас заказчик требует предоставить прогнозируемый расчет эксплуатационных затрат и планируемые мероприятия послепродажного обслуживания поставляемой техники в течение нескольких лет эксплуатации.

Чтобы повысить конкурентоспособность российского вертолётостроения на глобальном рынке, нарастить выпуск востребованной продукции, увеличить производительность труда на предприятиях, государством была разработана программа «Развитие авиационной промышленности

Таблица 2. Характеристика производственных предприятий холдинга АО «Вертолёты России»

Использование ресурсного подхода в стратегическом управлении предприятием. Ресурсная концепция стратегического управления возникла в начале 90-х годов ХХ века в ответ на ужесточение конкурентной борьбы в глобальной экономике. В её основе лежит положение о том, что компания получает конкурентное преимущество на рынке вследствие наличия у неё уникальных ресурсов и способностей, обеспечивающих получение ренты. Соединение ресурсов в наборы, позволяющие осуществлять отличительные действия, образует компетенции компании, причем их формирование происходит в рамках определенной организационной структу- ры, которую трудно воспроизвести конкурентам. Это обусловливает уникальность компетенций компании, защищает их от имитации конкурентами [4, 19].

В высокотехнологичных отраслях, где изменения деловой среды являются постоянными, особую актуальность с целью обеспечения конкурентоспособности компании приобретает управленческая способность координировать и перемещать внешние и внутренние компетенции в соответствии с изменениями деловой среды.

Основываясь на результатах проведенного исследования проблем стратегического развития предприятий отечественного ОПК и опираясь на положения ресурсного подхода, авторы полагают, что одним из наиболее актуальных направлений стратегического развития оборонных предприятий является диверсификация производства, с одной стороны, с целью увеличения объёмов выпуска продукции и улучшения финансового положения, а с другой – для снижения зависимости предприятий от государственного оборонного заказа. Осуществить диверсификацию производства возможно с помощью выпуска продукции двойного назначения.

В пользу такого подхода к диверсификации свидетельствует опыт зарубежных компаний, который подтверждает, что диверсификация производства с помощью «двойных технологий» позволит эффективнее использовать достижения НИОКР, уникальное оборудование, высококвалифицированный персонал [8]. Расширение номенклатуры гражданской продукции поможет добиться устойчивых позиций на внутреннем и внешнем рынках.

Предлагаемый подход к диверсификации производства очень трудно реализовать на практике, поэтому крупнейшие корпорации мира проводят политику связанной диверсификации, механизм которой наиболее полно описывается в «ресурсной концепции». Компании растут через диверсификацию путем использования имеющихся у них компетенций создания ценности. В компетенции заключены знания, часть которых трудно передается новичкам. Поэтому освоение производства продукции, не связанной с имеющимися у компании компетенциями, сопряжено с большими затратами ресурсов и требует переобучения персонала новым моделям поведения.

В российской практике 80 – 90-х гг. использовалась политика диверсификации на предприятиях оборонного комплекса, которая провалилась вследствие перехода к производству потребительских товаров гражданского назначения, далеко отличных от особенностей основного производства предприятий ОПК. Одной из главных причин провала диверсификации в оборонной промышленности было отсутствие должного внимания к вопросам финансирования проводившихся мероприятий.

Предлагаемая ресурсной концепцией модель диверсификации отличается от ранее применявшихся на предприятиях отечественного ОПК тем, что компаниям необходимо осваивать выпуск не любой продукции, а продукции, которая отвечает только их ключевым компетенциям. Успех от внедрения новых продуктов определяется способностью предприятия развивать свои компетенции создания ценности путем совершенствования действующих процессов и систем. Другими словами, предприятие ОПК может воспользоваться «двойными технологиями», которые применимы как для гражданской продукции, так и для оборонной.

Задача каждой организации, решившей использовать связанную диверсификацию производства на основе «двойных технологий», состоит в выборе и экономическом обосновании конкретной оптимальной стратегии диверсификации.

Методика формирования стратегии диверсификации производства представляет собой комплекс процедур, некоторые из которых требуют проведения исследований не только маркетингового, но и технико-экономического характера. Эти процедуры необходимо проводить последовательно-параллельно, чтобы снизить сроки подготовки производства новых видов продуктов.

В рамках ресурсного подхода к диверсификации производства необходимо разработать дополнительный инструментарий подготовки и организации производства в условиях предприятий ОПК.

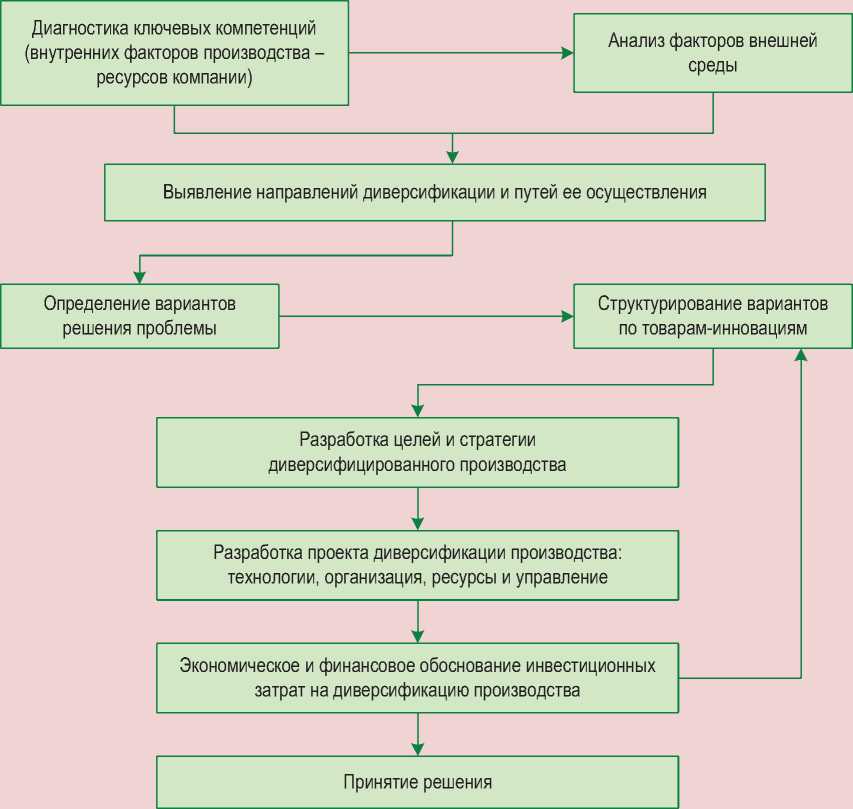

Авторами предлагается процедура формирования оптимальной стратегии диверсификации производства (рис. 2) .

Практика показывает, что при диверсификации производства создать товары-инновации высокого качества без достаточного инвестирования средств в необходимый для этого производственный потенциал – невозможно. Например, создание новых образцов авиационной техники как оборонного, так и гражданского назначения требует крупных капиталовложений в проведение фундаментальных и прикладных междисциплинарных исследований, в современные технологии проектирования и производства, в проведение испытаний и сертификации, в создание системы послепродажного обслуживания. Чтобы получить один рубль готового продукта в вертолётостроении, необходимо затратить 25 – 30 руб. в течение 5 – 10 лет. Поиск источников финансирования и рас-

Рисунок 2. Принципиальная схема выбора стратегии диверсификации производства на основе ресурсного подхода

пределение финансовых ресурсов является важной составляющей процесса диверсификации производства.

В связи с этим составная часть методики проведения диверсификации должна решать вопросы организационного и экономического характера, к которым относятся следующие:

– установление рангов источников инвестирования для обновления технического оборудования и технологии;

– выбор механизма формирования финансовых средств для осуществления диверсификации;

– классификация факторов, использование которых в управлении способствует активизации и эффективности воспроизводственной деятельности в диверсифицированном производстве;

– отбор функций управления диверсификацией производства по линии гражданской продукции;

– разработка методического инструментария финансовых расчетов в процессах воспроизводства на основе диверсификации;

– разработка алгоритма управления процессами диверсификации как составляющей хозяйственной деятельности;

– разработка алгоритма расчета инвестиционного доходав процессах воспроизводства потенциала для диверсификации;

– разработка системы показателей и коэффициентов оценки производственнохозяйственной деятельности, использова-нияосновных фондов и капитальных вложений, рыночной устойчивости промышленного предприятия в новых условиях, вызванных диверсификацией;

– разработка методики управления венчурным капиталом (в случаях его использования) с применением механизмов риск-менеджмента.

Предприятия ОПК, осуществляющие диверсификацию производства сейчас, в большинстве случаев полагают, что вновь осваиваемые направления деятельности должны компенсировать возможный спад производства оборонной продукции и тем самым улучшать их экономическое положение. В то же время часто решения о диверсификации – о выпуске новой продукции, выходе на новые рынки – принимаются стихийно, без необходимой проработки влияния принимаемого решения на стратегию развития компании. На самом же деле это крайне важные для предприятия решения, безусловно, носящие стратегический характер, поэтому планирование и реализация данных решений должны тщательно прорабатываться руководством предприятий ОПК с использованием современных научных походов и инструментов управления.

Предлагаемая авторами методика выбора стратегии диверсификации производства поможет усовершенствовать инструментарий принятия решений на предприятиях ОПК и вертолётостроения, в частности, что будет способствовать повышению эффективности осуществления функций управления, связанных с выпуском гражданской продукции. При этом нужно отметить, что диверсификация производства не будет эффективной, если не будут проводиться меры по совершенствованию производственной модели предприятий ОПК, повышению их способности к внедрению новых продуктов и технологий.

Расширение номенклатуры выпускаемой на предприятиях оборонно-промышленного комплекса гражданской продукции позволит развивать компетенции создания рыночной ценности отечественных компаний, что в свою очередь усилит их позиции на мировом рынке, станет импульсом для расширения высокотехнологичного производства в России.

Заключение.

Проведенное исследование показало, что источник основных проблем функционирования предприятий ОПК России, и в частности вертолётостроения, лежит в плоскости особенностей стратегического управления его развитием, которое определяют крупные холдинги под пристальным вниманием государства. Поэтому стратегия развития предприятий отрасли, входящих в холдинг, ориентируется преимущественно на государственный оборонный заказ, что определяет их прямую зависимость от государственного финансирования.

Одним из наиболее актуальных направлений развития российского вертолёто-строения, повышения его конкурентоспо- собности является диверсификация производства по линии гражданской продукции, с одной стороны, с целью увеличения объёмов выпуска продукции и улучшения финансового положения, а с другой – для снижения зависимости предприятий от государственного оборонного заказа. Как показывает опыт крупнейших корпораций мира, наиболее эффективна политика связанной диверсификации. Компании растут через диверсификацию путем использования имеющихся у них компетенций создания ценности.

Реализация стратегии связанной диверсификации невозможна без теоретически обоснованного методического инструментария. В настоящее время в теории и практике стратегического управления недостаточно полно разработано методическое обеспечение выбора стратегии диверси- фикации. Предлагаемая в статье методика выбора стратегии диверсификации производства на основе ресурсного подхода позволит восполнить имеющийся пробел.

Разработка «двойных технологий» и выпуск продукции двойного назначения позволяют не только сохранять мощный оборонно-промышленный комплекс, но и ускорять развитие экономики в целом. Получаемая от реализации «двойных технологий» прибыль поможет компенсировать часть расходов на разработку военной техники. Адаптация положений ресурсного подхода к управлению стратегией развития предприятий ОПК в рамках интегрированных структур сможет стать действительным источником решения проблем входящих в него предприятий в части расширения выпуска востребованной на рынке продукции.

Список литературы Стратегическое управление развитием предприятий оборонно-промышленного комплекса с использованием двойных технологий ресурсного подхода

- Ефремов, В.С. Развитие компании на основе использования ключевых компетенций/В.С. Ефремов, И.А. Ханыков//Менеджмент в России и за рубежом. -2003. -№5. -С. 26-37.

- Ефремов, В.С. Ключевая компетенция организации как объект стратегического анализа/В.С. Ефремов, И.А. Ханыков//Менеджмент в России и за рубежом. -2002. -№2. -С. 8-33.

- Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности: монография/рук. авт. кол. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. -М.: Наука, 2004. -880 с.

- Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления: монография/В.С. Катькало. -2-е изд. -СПб.: Высшая школа менеджмента, 2008. -548 с.

- Кузык, Б.Н. Оборонно-промышленный комплекс: прорыв в XXI век: монография/Б.Н. Кузык. -М.: Юнити-Дана, 1999. -186 с.

- Макушин, М.В. Зарубежный опыт интеграции предприятий -производителей вооружения и военной техники Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1/М.В. Макушин, А.М. Батьковский//Материалы XV Всероссийского симпозиума, Москва, 15-16 апреля 2014 г./под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. -М.: ЦЭМИ РАН, 2014. -С. 98-101.

- Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №303. -Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162188/

- Рассадин, В.Н. Технологии двойного назначения в оборонной промышленности и перспективы их использования/В.Н. Рассадин, А. Санчес-Андрес//Проблемы прогнозирования. -№6. -2001. -С. 35-42.

- Соколов, А.В. Высокотехнологичное и наукоёмкое производство: проблемы и неопределенность будущего/А.В. Соколов, В.А. Бажанов//ЭКО. -2014. -№1. -С. 15-25.

- Сайт компании Boeing. -Режим доступа: http://www.boeing.com

- Сайт АО «Вертолеты России». -Режим доступа: http://www.russiauhelicpters.aero.ru

- Федоров, Ю. Государственная программа вооружений -2020: власть и промышленность//Индекс безопасности. -№4 (107). -Том 19. -С. 41-59.

- Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития/Й.А. Шумпетер; пер. В.С. Автономова и др. -М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. -401 с.

- Collis, D.J. Competing on Resources: Strategy for the 1990s/D.J. Collis, C.A. Montgomery//Harvard Business Review. 1995. July-August. -P. 118-128.

- Grant, R.M. The Resource-Based Theory of Competitive Advantage Implacations for Strategy Formulation/R.M. Grant//California Management Review. -1991. -Vol. 33. -P. 114-135.

- Hartung W. Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex/W. Hartung. -N.Y.: Nation Books, 2011.

- Penrose, E.T. The growth of the firm -A case study: The Hercules Powder Company/E.T. Penrose//Business History Review. -1960. -XXXIV (1). -P. 1-23.

- Prahalad, C.K. The core competence of the corporation/C.K. Prahalad, G. Hamel//Harvard Business Review. -1990. -Vol. 68 (3). -P. 79-91.

- Teece, D.J. Dynamic Capabilities and Strategic Management/D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen//Strategic Management Journal. -1997. -Vol. 18. -N 7. -P. 509-134.

- Wernerfelt, B.A. Resource -Based View of the Firm/B.A. Wernerfelt//Strategic Management Journal. -1984. -Vol. 5. -N 2. -P. 171-180.