Стратегии диверсификации в оборонной промышленности

Автор: Овчинникова А.В., Зимин С.Д.

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 4 т.18, 2024 года.

Бесплатный доступ

Производственная деятельность в оборонно-промышленном комплексе РФ характеризуется высокими издержками, зависимостью от государственных заказов и монополизацией секторов рынка специализированной продукции. Диверсификация как стратегия долгосрочного развития предприятия поможет преодолеть традиционные сложности отрасли. Опираясь на технологическую готовность, а также собственный инновационный, сетевой и ресурсный потенциалы, оборонные предприятия должны выбрать самый эффективный из возможных вариантов прохождения диверсификационных процессов. Гипотезой исследования является возможность выделения сценариев диверсификации для оборонных предприятий в РФ в зависимости от детерминирующих факторов. Целью данного исследования является разработка матрицы выбора стратегии диверсификации оборонного предприятия в зависимости от внешнего и внутреннего окружения. Для достижения цели исследования авторы изучат подходы к пониманию диверсификации, специфические черты и проблем диверсификации оборонно-промышленного комплекса (далее - ОПК) в РФ, а также определят результирующие факторы, влияющие на выбор стратегии диверсификации. В исследовании используются методы графического анализа, сравнения и измерения при разработке, апробировании матрицы определения стратегий диверсификации предприятий ОПК на 20 крупных предприятиях оборонного бизнеса в РФ. Результатом исследования является разработка матрицы определения стратегий диверсификации предприятия ОПК, включающая девять доступных стратегий, исходящих из изначальной готовности технологии к процессу освоения выпуска изделий двойного назначения по типологии Типнера, а также инновационного, сетевого и ресурсного потенциалов предприятия. В исследовании проводится апробирование данной методики на 20 крупных субъектах оборонного бизнеса. Стратегия диверсификации является актуальной для российского ОПК как направление его долгосрочного устойчивого развития. Каждое из предприятий должно выбрать путь прохождения данных процессов, исходя из технологической готовности и собственного стержневого потенциала.

Диверсификация, оборонно-промышленный комплекс рф, экосистемный подход, потенциал промышленного предприятия, стержневой потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/147247544

IDR: 147247544 | УДК: 334.71 | DOI: 10.14529/em240410

Текст научной статьи Стратегии диверсификации в оборонной промышленности

Трансформационные процессы в российском оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК) сопровождаются рядом проблем. Производственная деятельность в этой сфере характеризуется высокими издержками, зависимостью от государственных заказов и монополизацией секторов рынка специализированной продукции.

Начиная с 2016 года на предприятиях ОПК РФ были запущены процессы диверсификации с целью преодоления препятствий развития. В своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года Президент РФ поставил задачу увеличить долю гражданской продукции до 30 % к 2025 году и до 50 % к 2030 году1.

ОПК РФ занимает лидирующие позиции в национальной экономике. В его состав входят свыше 6000 предприятий. Более 3,5 миллионов человек трудятся в ОПК, среди которых инженеры и ученые, играющие ключевую роль в развитии отрасли2.

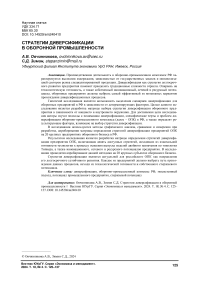

Государственные расходы на военную сферу демонстрируют устойчивое увеличение. Данный факт подтверждается анализом распределения средств федерального бюджета по статье «Национальная оборона» (рис. 1).

Для успешного перехода к новым направлениям деятельности оборонные предприятия должны активно сотрудничать с внешней средой. Это сотрудничество должно охватывать государствен-

Рис. 1. Расходы федерального бюджета по статье «Национальная оборона» в 2014–2022 гг.

Составлено авторами исследования на основе данных Министерства финансов РФ URL:

ные органы, малые и средние предприятия, организации, занимающиеся развитием экономики, а также учебные заведения. Форма этого взаимодействия будет определять эффективность диверсификации [1].

Авторы используют следующие методы научного исследования: методы графического анализа, сравнения и измерения при разработке, апробировании методики и матрицы определения стратегий диверсификации ОПК.

Целью исследования является разработка матрицы выбора стратегии диверсификации в зависимости от внешнего и внутреннего окружения предприятия. Для достижения цели исследования авторам необходимо решить следующие задачи:

-

1. Определение подходов к пониманию диверсификации, как части стратегии развития предприятия.

-

2. Выведение специфических черт и проблем диверсификации ОПК в РФ.

-

3. Изучение и выведение факторов, влияющих на выбор стратегии диверсификации для предприятия ОПК РФ.

-

4. Формирование матрицы выбора стратегии диверсификации для оборонного предприятия и ее апробирование.

Объектом исследования является ОПК РФ.

Теория и методы

Вопросы диверсификации изучаются в научной литературе на протяжении более 70 лет. В 1952 году G. Markowitz в своем исследовании, посвященном портфельным инвестициям, впервые представил модели диверсификации, направленные на снижение общего риска портфеля при сохранении доходности [2]. На уровне хозяйствующего субъекта общее определение, данное И. Ан- соффом в 1957 году, звучит следующим образом: диверсификация – это термин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые существуют на конкретном предприятии, в другие сферы деятельности [3].

В 1962 году в своём исследовании, посвященном диверсификации и интеграции в американской промышленности, M. Gort расширяет понимание диверсификации, рассматривая ее с точки зрения внешней среды, границ отраслей и конкретных рынков, на которых действует предприятие [4]. В 1967 году E.B. Stanley рассматривает диверсификацию как фактор корпоративного роста и способа для крупных предприятий для преодоления входных барьеров на новых развивающихся рынках [5].

Существует следующее деление видов диверсификации предприятия:

-

– диверсификация горизонтальная – пополнение ассортимента фирмы новыми изделиями, которые не связаны с выпускаемыми, но могут вызвать интерес существующей клиентуры;

-

– диверсификация конгломератная – пополнение ассортимента изделиями, не имеющими никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним товарам и рынкам;

-

– диверсификация концентрическая – пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с технической или маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары фирмы [6].

Исследование показывает, что побуждать предприятие к данной стратегии развития может несколько факторов: неравномерное развитие отраслей экономики, необходимость вложения капитала, снижения рисков и издержек производства и др. [7, 8].

От общих вопросов и взглядов на стратегии диверсификации предприятия перейдем в плоскость рассмотрения данного вопроса в сфере российского ОПК. Теоретические положения, методы оценки эффективности диверсификации предприятий ОПК, ее проблемы на современном этапе представлены в работах отечественных исследователей.

Так, Ю.В. Мишин, Н.Б. Костерев рассматривают диверсификацию как фактор сохранения квалифицированных кадров специалистов и рабочих в оборонной сфере. Авторами разработана модель определения массы прибыли от диверсификации производства предприятия за счет сокращения объемов выпуска военного изделия [9]. К схожим выводам приходят А.Е. Варшавский, М.Г. Дубинина: на примере авиационной промышленности авторы приходят к выводу, что рентабельность производства оборонного предприятия возрастает вместе с ростом объемов изготовления изделий гражданского и двойного назначения [10].

В свою очередь А.В. Леонов, А.Ю. Пронин, анализируя существующий опыт диверсификационных и конверсионных мероприятий в ОПК РФ, обозначают его как путь «проб и ошибок» и предлагают программно-целевое планирование мероприятий по диверсификации, а также систему критериев и показателей экономической оценки эффективности диверсификации [11].

М.А. Батьковский, П.В. Кравчук, Е.Ю. Хрусталев в исследовании, посвященном проблемам координации деятельности предприятий ОПК при реализации проектов диверсификации производства, приходят к выводу об уникальной роли государства в данном процессе. По мнению авторов, представители ОПК могут проявлять нежелание к интеграции технологических решений и отказываться брать на себя риски, связанные с диверсификацией. В данном случае государство должно оказывать долгосрочную материальную и методическую поддержку в развитии диверсификационных процессов [12]. К аналогичным выводам в своём исследовании о проблемах диверсификации ОПК приходит Д.А. Акимкина [13]. В.В. Горбунова, анализируя проблемы диверсификационных процессов в отечественном ОПК, поднимает вопрос неравномерности размещения государственного оборонного заказа между секторами комплекса [14].

Проблема неравномерно размещения государственного оборонного заказа и его волатильности является одной из существенных проблем долгосрочного устойчивого развития отрасли. Как говорилось ранее – диверсификация поможет предприятиям ОПК сохранить импульс развития, преданный им ситуативно, и увеличить свои конкурентные преимущества в будущем.

Выделяются следующие отрасли или сегменты ОПК РФ [15]: ракетно-космическая, авиацион- ная, судостроительная, производство ядерного оружия, выпуск боеприпасов и военного оружия, бронетанковая промышленность, производство артиллерийского вооружения. Сам современный ОПК в РФ в основном представлен интегрированными структурами. Такая интеграция способствует повышению контроля над производством, квалификации персонала, а также улучшает качество научных исследований, разработок и конечной продукции. Кроме того, предприятия ОПК стремятся замкнуть технологический цикл внутри своей холдинговой структуры. Действующая система ценообразования на изделия, производимые в рамках государственного оборонного заказа, способствует этому: предприятие может получить прибыль в размере 20 % от собственных затрат, в то время как на покупные комплектующие, составляющие, как правило, более 60 % себестоимости продукции, прибыль составляет всего 1 %. В этих условиях предприятия ОПК, не входящие в крупные холдинги, могут рассматривать выпуск товаров двойного назначения как дополнительный путь развития [16].

Компании ОПК обладают различной степенью готовности к расширению своей деятельности в гражданском секторе. Л.М. Типнер предлагает классифицировать предприятия по отношению к производству гражданской продукции на три категории [17]:

-

1. Компании, чья продукция по своей сути не предназначена для гражданского рынка.

-

2. Компании с высокой степенью диверсификационной гибкости выделяются, прежде всего, тем, что уже давно производят значительный объем (более 25 %) высокотехнологичных товаров гражданского и двойного назначения.

-

3. Большинство оборонных предприятий, в которых гражданская продукция занимает незначительную долю: не более 10 % от общего объема выпускаемой продукции. Хотя диверсификация производства в этих компаниях теоретически возможна, она потребует значительных финансовых вложений и глубокой структурной перестройки.

Сформированный опыт показывает, что, несмотря на изначальную низкую предрасположенность к диверсификации, стержневые участники ОПК РФ по-разному проходят данные процессы и могут преуспевать в них, несмотря на низкую адаптивность к гражданским рынкам. Предприятия отличаются по стратегии диверсификации, рынку функционирования, изначальной адаптивностью технологий под нужды гражданского рынка (классификация Типнера), а также стержневому потенциалу.

Обобщая теоретические положения, авторы пришли к выводу, что на выбор стратегии диверсификации оборонного предприятия будут влиять два основных фактора: готовность и способность технологий предприятия к выпуску изделий граж- данского и двойного назначения, а также способность предприятия являться центром технологий, инноваций, финансов для выстраивания диверсификационных процессов вокруг себя. Второй фактор авторы обозначают как стрежневой потенциал предприятия.

Для оценки стержневого потенциала крупного оборонного предприятия к диверсификации собственного производства выведена методика оценки стержневого потенциала. В исследовании используется экосистемный подход, так как он наиболее полно отражает роль организатора в экосистеме при производстве высокотехнологичных продуктов [18].

Рассмотрим вопроса о том, что именно делает стержневого участника таковым. С. Лебедев, J. Zhiang, M. Lin, P. Peng считали, что факторами утверждения предприятия в качестве стержневого участника экосистемы являются: ресурсный потенциал, положение и рейтинг фирмы в институционализированном социальном порядке, положение фирмы в вышестоящих сетях, эффективная система обучения и передачи знаний, система контроля управления, эффективная переговорная позиция [19].

Б. Лингенс, Л. Мье, О. Гассманн считают, что с точки зрения субъектов, участвующих в экосистеме, стержневой участник играет ключевую роль, поскольку организатор – это участник, отвечающий за разработку структуры согласования, а также субъект, принимающий решения в экосистеме. В этом ключе авторы утверждают, что стержневой участник вносит ключевые ресурсы и инфраструктуру в экосистему [20].

Обобщая изложенные выше мнения ученых на характеристики, которыми должен обладать стержневой участник экосистемы, можно сделать вывод, что к таковым относятся:

-

1. Ресурсный потенциал стержневого участника. Финансовая и инфраструктурная способность к развитию экосистемы вокруг себя.

-

2. Инновационный потенциал стержневого участника . Восприимчивость к новым технологиям, собственный уровень развития технологий, возможность их передачи, обучения новых участников экосистемы.

-

3. Сетевой потенциал стержневого участника . Способность предприятия к интегративному взаимодействию с новыми участниками с учетом трансакционных затрат в рамках.

В рамках оценки ресурсного, инновационного и сетевого потенциала стержневого участника авторами реализуется невзвешенный подход при выборе показателей, означающий, что каждый из потенциалов имеет одинаковый вес.

Существует множество методик оценки ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта, но все они, так или иначе, касаются трех составляю- щих: основные фонды, оборотные средства и трудовые ресурсы. В российской практике для оценки ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта существуют методики, предложенные Г.В. Савицкой, И.Н. Чуевым, Л.Н. Чуевой, А.Д. Шереметом, Л.Т. Гиляровской.

В контексте формирования стержневого участника, а также базируясь на приведенных выше взглядах зарубежных исследователей, авторами предложено использование следующих частных показателей для оценки ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта (табл. 1).

Согласно табл. 1 при оценке ресурсного потенциала стержневого участника каждый из подобранных показателей имеет равный вес. В случае, если показатель, характеризующий основные, оборотные фонды предприятия, либо его трудовые ресурсы имеет нормативное значение, либо значение выше, показателю присваивается 1 балл.

Таким образом, согласно нормальному распределению, если сумма баллов показателей ресурсного потенциала хозяйствующего субъекта варьируется в диапазоне от 0,8 до 1 – предприятие имеет высокий ресурсный потенциал, в случае значения от 0,5 до 0,8 – средний потенциал, менее 0,5 – низкий ресурсный потенциал в качестве стержневого участника.

Перейдем к инновационному потенциалу хозяйствующего субъекта. В рамках его оценки авторы исследования изолировали ресурсную компоненту, как это делается во многих методиках: кадры, финансы, состояние оборудования были оценены в рамках ресурсного потенциала выше. Предложено использование следующих частных показателей для оценки инновационного потенциала хозяйствующего субъекта (табл. 2).

Согласно табл. 2 в случае, если показатель, характеризующий экономико-технологические, технико-экономические, либо интеллектуальные ресурсы предприятия имеет нормальное значение, либо значение выше нормы, показателю присваивается 1 балл. В связи с тем, что в отличие от ресурсного потенциала, при оценке потенциала инновационного существенную роль будут играть отраслевые особенности, в качестве нормативного значения здесь будут выступать среднеотраслевые показатели для предприятия, либо экспертные оценки.

В работе Е.В. Попова, В.Л. Симоновой, А.Д. Тихоновой сетевой потенциал предприятия рассматривается как совокупность возможностей экономических субъектов обеспечить себе гарантию выживания и развития в условиях цифровой экономики за счет формирования эффективных межфирменных взаимодействий [21]. С этой точки зрения и в контексте формирования стержневого участника авторами исследования рассматриваются следующие частные показатели (табл. 3).

Таблица 1

Показатели ресурсного потенциала стержневого участника экосистемы ( )

|

№ п/п |

Оцениваемый блок |

Наименование показателя |

Нормативное значение |

Вес |

|

1 |

Основные фонды |

Фондоотдача |

Необходимо сравнение со среднеотраслевыми значениями |

0,1 |

|

Коэффициент износа основных фондов |

Нормативное значение менее 50 % |

0,1 |

||

|

Коэффициент загрузки оборудо вания |

Для серийного производства в обрабатывающей промышленности от 0,75 до 0,80 |

0,1 |

||

|

2 |

Оборотные средства |

Коэффициент текущей ликвидности |

Нормативное значение от 1,5 до 2 |

0,1 |

|

Коэффициент абсолютной ликвидности |

Нормативное значение от 0,2 |

0,1 |

||

|

Коэффициент обеспеченности собственными средствами |

Нормативное значение > 0,1 |

0,1 |

||

|

Коэффициент самофинансирования |

Нормативное значение >1 |

0,1 |

||

|

3 |

Трудовые ресурсы |

Производительность труда |

Необходимо сравнение со среднеотраслевыми значениями |

0,1 |

|

Удельный вес ИТР в общей численности персонала |

Необходимо сравнение со среднеотраслевыми значениями |

0,1 |

||

|

Коэффициент текучести |

Нормативное значение от 3 % до 5 % |

0,1 |

Источник: предложено авторами исследования

Таблица 2

Показатели инновационного потенциала стержневого участника экосистемы ( )

|

№ п/п |

Оцениваемый блок |

Наименование показателя |

Вес |

|

1 |

Экономико технологические показатели инновационного потенциала |

Удельные вес затрат, связанных с НИОКР, в совокупном объеме затрат предприятия |

0,125 |

|

Доля внеоборотных активов в структуре имущества предприятия |

0,125 |

||

|

Доля НМА в структуре внеоборотных активов организации |

0,125 |

||

|

2 |

Интеллектуальные показатели инновационного потенциала |

Количество зарегистрированных патентов и объектов интеллектуальной собственности, которые принадлежат предприятию |

0,125 |

|

Количество НИОКР, которые проводит предприятие |

0,125 |

||

|

Удельный вес завершенных НИОКР, которые перешли на стадию коммерциализации |

0,125 |

||

|

3 |

Технико-экономические показатели инновационного потенциала |

Удельный вес выручки от реализации инноваций, инновационных продуктов в совокупном объеме выручки |

0,125 |

|

Наличие собственного конструкторского подразделения на предприятии |

0,125 |

Источник: предложено авторами исследования

Согласно табл. 3 в случае, если показатель, характеризующий институциональные, трансакционные, либо адаптивные возможности предприятия имеет нормальное значение (присутствие показателя), либо значение выше нормы (относительно среднеотраслевого значения, либо дистанции от ближайшего конкурента), показателю присваивается 1 балл.

По итогам оценки ресурсного, инновационно- го и сетевого потенциала рассчитывается среднее арифметическое потенциалов:

jl _ Is+Ir+knn р 3 , (1)

где 1р - стержневой потенциал i -го субъекта крупного бизнеса; Ц - сетевой потенциал i -го субъекта крупного бизнеса в рамках стержневого участни-

Таблица 3

Показатели сетевого потенциала стержневого участника экосистемы ( Is )

|

№ п/п |

Оцениваемый блок |

Наименование показателя |

Нормативное значение |

Вес |

|

1 |

Институциональные показатели сетевого потенциала |

Наличие совместной или перекрестной собственности, обуславливающей связи и персональные контакты |

1 балл в случае наличия, 0 – отсутствия |

0,125 |

|

Наличие холдинговой структуры с разно векторными бизнесами |

1 балл в случае наличия, 0 – отсутствия |

0,125 |

||

|

2 |

Трансакционные показатели сетевого потенциала |

Доля отделов организации, использующих в своей деятельности электронный обмен данными |

Среднеотраслевой показатель, либо дистанция с ближайшими конкурентами |

0,125 |

|

Наличие возможности размеще-ния/получения заказов на реализацию товаров/услуг с использованием глобальных информационных сетей |

1 балл в случае наличия, 0 – отсутствия |

0,125 |

||

|

Наличие возможности осуществления электронных расчетов |

1 балл в случае наличия, 0 – отсутствия |

0,125 |

||

|

Участие в интерактивных сообществах |

1 балл в случае наличия, 0 – отсутствия |

0,125 |

||

|

3 |

Адаптивные показатели сетевого потенциала |

Доля отделов организации, использующих в своей деятельности специальное программное обеспечение |

Среднеотраслевой показатель, либо дистанция с ближайшими конкурентами |

0,125 |

|

Использование платформ для интеграции бизнеса, правительства и общества |

1 балл в случае наличия, 0 – отсутствия |

0,125 |

Источник: предложено авторами исследования ка; Ir – ресурсный потенциал i-го субъекта крупного бизнеса; Цпп – инновационный потенциал i-го субъекта крупного бизнеса.

Согласно предложенному подходу, в случае если:

Ip ∈ (0; 0,5) – предприятие обладает низким стержневым потенциалом;

Ip ∈ (0,5; 0,8) – предприятие обладает средним потенциалом;

Ip ∈ (0,8; 1,0) – предприятие обладает высоким потенциалом.

Метод оценки стержневого потенциала крупного предприятия будет состоять из следующих этапов:

-

1. Определение ресурсного потенциала стержневого участника на основе расчета частных показателей основных фондов, оборотных средств и трудовых ресурсов (см. табл. 1).

-

2. Определение инновационного потенциала стержневого участника на основе расчета экономико-технологических, интеллектуальных, технико-экономических показателей предприятия (см. табл. 2).

-

3. Определение сетевого потенциала стержневого участника на основе расчета институциональных, адаптивных и трансакционных показателей (см. табл. 3).

-

4. Соотнесение рассчитанных частных пока-

- зателей потенциалов с нормативными показателями для определения частных значений ресурсного, инновационного и сетевого потенциалов.

-

5. Расчет среднего арифметического от частных показателей стержневого потенциала крупного предприятия и определение уровня его общего стержневого потенциала.

Относительно крупного оборонного предприятия специфические значения будут иметь частные показатели инновационного, ресурсного и сетевого потенциала, который будет оцениваться по среднеотраслевым значениям либо с привлечением экспертов в данной области.

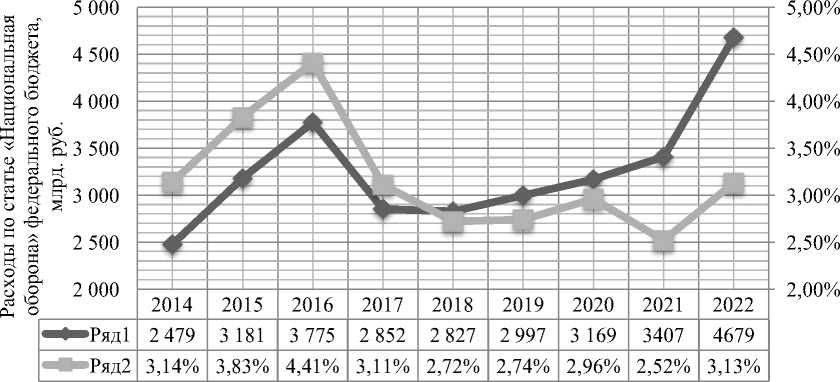

Результаты

Разработанная методика оценки стрежневого потенциала позволяет нам перейти к матрице определения стратегии диверсификации для предприятия ОПК (рис. 2).

Матрица подразумевает вариабельность выбора стратегии диверсификации оборонного предприятия в зависимости от его стрежневого потенциала, а также готовности его технологий к выпуску изделий гражданского и двойного назначения.

Рассмотрим доступные стратегии для предприятия ОПК, исходя из выбранных факторов.

-

1 – Предприятию не доступна диверсификация бизнеса, как стратегическое направление.

Легко диверсифицирующиеся секторы с долей гражданской продукции более 25 %

Предприятия с незначительной долей гражданской продукции (менее 10 %)

Недиверсифицируемые секторы

Стержневой потенциал оборонного предприятия

Рис. 2. Матрица определения стратегий диверсификации предприятия ОПК (предложено авторами исследования)

-

2 – Конгломератная диверсификация на рынке B2C (“business-to-consumer” – «бизнес для потребителя») с ограниченными инвестициями и низкой технологичностью изделий. Объясняется сложной адаптивностью технологий предприятия к выпуску товаров двойного назначения, а также невозможностью освоения выпуска высокотехнологичных изделий гражданского назначения в связи с ресурсной и сетевой ограниченностью. Как правило, такая диверсификация заключается в выпуске, либо перепродаже товаров народного потребления.

-

3 – Концентрическая диверсификация в области B2C. В связи с легкой адаптивностью под гражданские рынки технологий предприятия, но низким стрежневым потенциалом, предприятию предлагается освоение и выпуск товаров, встраиваемых в гражданские изделия участников кооперации.

-

4 – Горизонтальная диверсификация в области B2C, B2B (“business-to-business” – «бизнес для бизнеса») с ограниченными инвестициями. Предприятию предлагается пополнить ассортимент новыми с технологической точки зрения изделиями, которые могут быть интересны членам кооперации при производстве изделий гражданского и двойного назначения. При этом предприятию недоступна системная перестройка, либо освоение материалоемких изделий.

-

5 – Концентрическая диверсификация в области B2B, либо горизонтальная диверсификация в области B2B. В данном случае предприятию доступно освоение высокотехнологичных и емких изделий гражданского или двойного назначения.

-

6 – Концентрическая диверсификация в B2B, либо в B2G (“business-to-government” – «бизнес для государства») сегментах с активными инвестициями. В отличие от пятой стратегии, в данном случае предприятие ОПК обладает более адаптивными технологиями к гражданскому рынку при схожем сетевом, инновационном или ресурсном потенциалах и может искать пути диверсификации в развитии сотрудничества с членами кооперации, либо государством при производстве схожих товаров, но с большей добавленной стоимостью.

-

7 – Горизонтальная, либо конгломератная диверсификация на рынках B2B, B2G. Не имея возможности встроить существующие технологические процессы для выпуска изделий гражданского назначения, предприятиям необходимо определиться с тем, какие изделия они могут делать для нужд смежных исполнителей оборонного заказа в рамках их программ диверсификации, либо выстаивать новые параллельные технологические процессы для производства изделий вне оборонного заказа. С учетом масштабов и потенциала предприятия могут ориентироваться как на частного, так и на государственного заказчика.

-

8 – Концентрическая диверсификация в области B2B, B2G через дополнительные инвестиции в действующее производство для расширения его гражданской направленности. В данном случае предприятие обладает высоким стрежневым потенциалом, но недостаточной адаптивностью технологий для гражданского рынка. Оборонному предприятию необходимо произвести дополнительные инвестиции в действующее производство, либо привлечь субъектов с дополняющими технологиями для освоения выпуска востребованных изделий гражданского или двойного назначения.

-

9 – Конгломератная диверсификация в области B2B, B2G с активными инвестициями в маржинальные продукты. При высоком инновационном, сетевом и ресурсном потенциалах, а также легкой адаптивностью технологий к гражданским рынкам предприятию доступен диверсификационный переход в смежные отрасли, которые со временем могут стать основными видами бизнеса, более доходными, чем ОПК. В данном случае предприятию доступна структурная перестройка, а открытие нового бизнеса, как правило, происходит через создание дочерних специализированных структур.

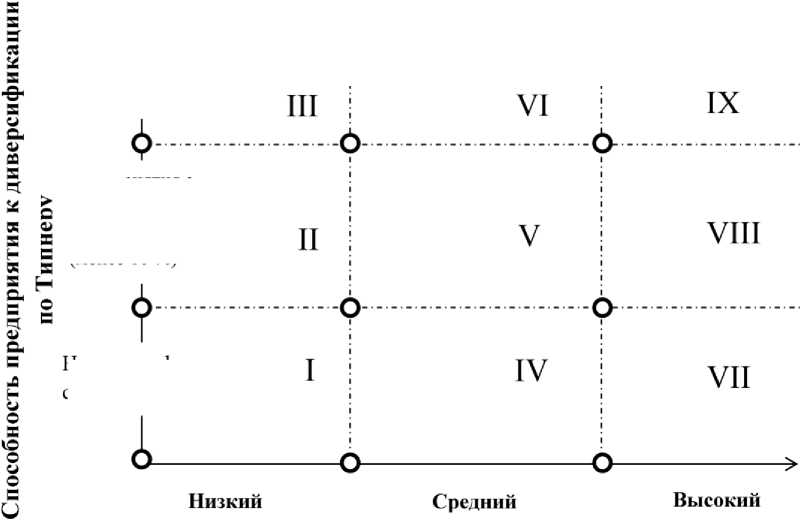

Апробация предложенных инструментов определения стратегий диверсификации для оборонных предприятий разной отраслевой принадлежности выполнена авторами на основе выборки из 20 крупных российских оборонных предприятий – представителях каждой из интегрированных структур по секторам ОПК. В то же время приводимые в статье данные являются гипотетическими, но близкими к реальным ситуациям, а предложенный алгоритм расчетов – применимым к фактическим структурам предприятий, выпускающим продукцию двойного назначения.

По каждому из предприятий определена степень готовности технологий к выпуску товаров гражданского и двойного назначения, а также рассчитан стержневой потенциал, показывающий готовность предприятия выступать ключевым игроком при выстраивании диверсификационных процессов, то есть агрегирующий его ресурсный, сетевой и инновационный потенциал.

Каждый из анализируемых объектов ОПК был закодирован и пронумерован (табл. 4). Приведенные показатели финансовой и бухгалтерской отчётности предприятий ОПК имеют близкие реальные аналоги, поскольку фактические данные не публикуются в открытом доступе.

Полученные данные также представлены в виде рис. 3, демонстрирующего на матрице определения стратегий диверсификации предприятия ОПК исследуемую выборку по секторам.

Анализируя данные, представленные в виде табл. 4 и рис. 3, можно прийти к выводу о практической полезности полученной методики и ее справедливости. Об этом, в частности, говорит тот факт, что предложенные согласно матрице определения стратегий диверсификации предприятия ОПК в 18 из 20 случаев совпадают с теми стратегическими путями, которые были фактически выбраны и реализовываются предприятиями.

Таблица 4

Стратегии диверсификации оборонных предприятий по исследуемой выборке

|

№ п/п |

Отрасль |

Наименование предприятия |

Стержневой потенциал ( I? ) |

Рекомендуемая стратегия диверсификации |

Реализуемая стратегия |

|

1 |

и и S Г! |

Объект № 1 |

0,71 |

Концентрическая диверсификация B2B, B2G |

Концентрическая диверсификация в области B2B, B2C |

|

2 |

Объект № 2 |

0,79 |

|||

|

3 |

Объект № 3 |

0,87 |

Конгломератная диверсификация B2B, B2G |

||

|

4 |

Объект № 4 |

0,78 |

Концентрическая диверсификация B2B, B2G |

||

|

5 |

Объект № 5 |

0,76 |

|||

|

6 |

И 3 § « |

Объект № 6 |

0,71 |

Горизонтальная диверсификация B2C, B2B |

Горизонтальная диверсификация в области B2B |

|

7 |

Объект № 7 |

0,84 |

Горизонтальная, либо конгломератная диверсификация на рынках B2B, B2G |

||

|

8 |

Объект № 8 |

0,85 |

|||

|

9 |

Объект № 9 |

0,97 |

|||

|

10 |

Объект № 10 |

0,86 |

Окончание табл. 4

|

№ п/п |

Отрасль |

Наименование предприятия |

Стержневой потенциал ( 1р ) |

Рекомендуемая стратегия диверсификации |

Реализуемая стратегия |

|

11 |

О К о О о и |

Объект № 11 |

0,95 |

Концентрическая диверсификация B2B, B2G |

Концентрическая диверсификация в области B2B, B2C |

|

12 |

Объект № 12 |

0,74 |

Концентрическая диверсификация в области B2B, горизонтальная диверсификация в области B2B |

||

|

13 |

Объект № 13 |

0,97 |

Концентрическая диверсификация B2B, B2G |

||

|

14 |

Объект № 14 |

0,97 |

Концентрическая диверсификация B2B, B2G |

||

|

15 |

Объект № 15 |

0,79 |

Концентрическая диверсификация в области B2B, горизонтальная диверсификация в области B2B |

||

|

16 |

* ft « к 2 а о W а к |

Объект № 16 |

0,87 |

Конгломератная диверсификация B2B, B2G |

Конгломератная диверсификация в области B2B, B2G |

|

17 |

Объект № 17 |

0,9 |

Конгломератная диверсификация B2B, B2G |

||

|

18 |

Объект № 18 |

0,72 |

Концентрическая диверсификация B2B, B2G |

||

|

19 |

Объект № 19 |

0,83 |

Конгломератная диверсификация B2B, B2G |

||

|

20 |

Объект № 20 |

0,89 |

Конгломератная диверсификация B2B, B2G |

Стержневой потенциал оборонного предприятии

-

- представители авиационной промышленности ОПК;

-

- представители бронетанковой промышленности ОПК;

-

- представители судостроительной промышленности ОПК;

-представители ракетно-космической промышленности ОПК.

Рис. 3. Стратегии диверсификации оборонных предприятий по исследуемой выборке (предложено авторами исследования)

Представляет интерес тот факт, что в секторе авиационной промышленности субъекту № 3, обладающему высоким индивидуальным стержневым потенциалом, рекомендуется реализация конгломератной диверсификации в области B2B, B2G, а не общей линии на концентрическую диверсификацию. Иными словами, данное предприятие сможет эффективно проходить диверсификационные процессы через создание новых продуктов даже в отличной от действующей отрасли.

Также субъекту № 18 рекомендуется концентрическая диверсификация, в отличие от реализуемой конгломератной стратегии. Иными словами, с учетом среднего стержневого потенциала предприятию необходимо сконцентрировать усилия на поиск тех товаров и услуг двойного назначения, которые оно могло бы встроить в диверсификационные процессы смежных предприятий.

В остальном предложенная матрица стратегий полностью подтверждает пути диверсификации, реализуемые в ракетно-космической отрасли и судостроении, предлагая горизонтальную и концентрическую стратегии диверсификации для предприятий интегрированных структур соответственно.

Обсуждение и выводы

В наиболее общем смысле диверсификация – стратегическое направление развития предприятия, выраженное в перераспределении ресурсов в другие сферы деятельности. Типичными видами диверсификации являются: горизонтальная, конгломератная, концентрическая.

Переход от военной к гражданской сфере производства сталкивается с рядом серьезных препятствий: мелкосерийность, необходимость обеспечения безопасности производственных объектов, жёсткая структура и централизованное управление. Для преодоления существующих препятствий необходимо рассмотреть интеграцию малого бизнеса.

Авторы определили, что на выбор пути прохождения процессов диверсификации влияют два основных фактора: готовность технологий предприятия к диверсификации, а также собственный ресурсный, инновационный и сетевой потенциалы. Для определения степени готовности технологии предприятия к диверсификации в исследовании используется классификация по Типнеру. Для определения потенциалов предприятия авторами выведен индекс стержневого потенциала и методика его расчета.

В зависимости от изначального соотношения данных факторов авторами определено девять возможных стратегий диверсификации оборонного предприятия и построена матрица определения стратегий.

В исследовании проведено апробирование разработанной матрицы на 20 крупных отечественных оборонных предприятий – представителях каждой из интегрированных структур.

В результате авторы пришли к выводу о практической полезности полученной матрицы и ее справедливости, так как предложенные согласно матрице определения стратегий диверсификации предприятия ОПК возможные варианты прохождения диверсификационных процессов в 18 из 20 случаев совпадают с теми стратегическими путями, которые были фактически выбраны и реализовываются предприятиями. Таким образом, цель исследования достигнута, а гипотеза исследования, заключающаяся в предположении о возможности выделения сценариев диверсификации для оборонных предприятий в РФ в зависимости от детерминирующих факторов, подтвердилась.

Результаты исследования могут быть использованы как федеральными и региональными органами власти при планировании программ диверсификации оборонных производств, так и предприятиями ОПК, практикующими стратегии диверсификации или задумывающимися о данных направлениях развития бизнеса.

Список литературы Стратегии диверсификации в оборонной промышленности

- Ластовкин И.А. Малое предпринимательство и крупный бизнес, взаимосвязь и противоречия интересов // Саяпинские чтения: сборник материалов научно-практической конференции, Тамбов, 19 февраля 2008 года. С. 185–194.

- Markowitz H. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952. Vol. 7, no. 1. Р. 77–91.

- Ansoff H.I. Strategies for Diversification // Harvard Business Review. 1957. Vol. 35, no. 5. Р. 113–124.

- Gort M. Diversification and Integration in American Industry. Princeton: Princeton University Press. 1962. Р. 230.

- Stanley E.B. Corporate growth and diversification // Journal of Economic. 1977. Vol. 11, no. 3. Р. 722–725.

- Kоtler Ph. Marketing Essentials: Основы маркетинга / перевод на русский язык: В.Б. Бобров. М., 1990.

- Шелудько В.Г. Конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса и пути продвижения гражданской продукции на рынок // Менеджмент социальных и экономических систем. 2018. № 1(9). С. 5–12.

- Шмелева М.В. Инновации и цифровизация в гособоронзаказе в России и США // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2020. Вып. 47. C. 160–183.

- Мишин Ю.В., Костерев Н.Б. Методы, процедуры и инструменты диверсификации предприятий и организаций ОПК России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10, № 1. С. 38–53. DOI: 10.18184/2079-4665.2019.10.1.38-53

- Варшавский А.Е., Дубинина М.Г. Синергия производства военной и гражданской продукции (на примере авиационной промышленности) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13, № 1(346). С. 20–33.

- Леонов А.В., Пронин А.Ю. Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса – актуальная научная проблема // Вооружение и экономика. 2019. № 3(49). С. 62–75.

- Батьковский М.А., Кравчук П.В., Хрусталев Е.Ю. Проблемы координации деятельности предприятий ОПК при реализации проекта диверсификации производства продукции военного назначения // Дневник науки. 2023. № 5(77). С. 25–35. EDN: MJKQGP.

- Акимкина Д.А. Проблемы диверсификации ОПК: анализ зарубежных и российских источников // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2021. № 172. С. 228–248. DOI: 10.21515/1990-4665-172-015. EDN: RQJGQR.

- Горбунова В.В. Проблемы кооперации промышленных предприятий ОПК в условиях импортозамещения, диверсификации и санкций // Журнал монетарной экономики и менеджмента. 2023. № 3. С. 91–97. DOI: 10.26118/2782-4586.2023.72.70.013. EDN: OEUJGA.

- Кушнир К.А. Анализ развития предприятий оборонно-промышленного комплекса России // Вестник евразийской науки. 2018. Т. 10, № 4. С. 9.

- Зимин С.Д. Формирование предпринимательских экосистем в оборонно-промышленном комплексе как путь к «мягкой» конверсии // Социально-экономическое управление: теория и практика. 2021. № 2(45). С. 3–12. DOI: 10.22213/2618-9763-2021-2-3-12.

- Типнер Л.М., Мурукина А.Д. Факторы успеха конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 12. С. 177–182.

- Овчинникова А.В., Зимин С.Д. Развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса на основе экосистемного подхода // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2022. Т. 32, № 2. С. 261–272. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-2-261-272. EDN: URHTBC.

- Lebedev S., Zhiang J., Lin M., Peng P. Power imbalance and value creation in joint ventures // Long Range Planning. 2021. Vol. 54, Is. 2. DOI: 10.1016/j. lrp.2020.102014.

- Lingens B., Miehé L., Gassmann O. The ecosystem blueprint: How firms shape the design of an eco-system according to the surrounding conditions // Long Range Planning. 2021. Vol. 54, Is. 2. DOI: 10.1016/j.lrp.2020.102043.

- Попов Е.В., Симонова В.Л., Тихонова А.Д. Сетевой потенциал фирмы в условиях цифровизации экономической деятельности // Журнал экономической теории. 2020. Т. 17, № 1. С. 117–129. DOI: 10.31063/2073-6517/2020.17-1.9. EDN: HBQQCE.