Стратегия и механизмы развития научно-образовательных коллабораций

Автор: В. Г. Беломестнов

Статья в выпуске: 2 (12), 2021 года.

Бесплатный доступ

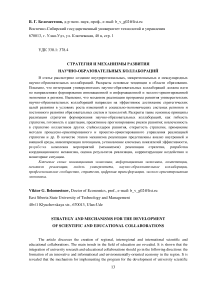

В статье рассмотрено создание внутрирегиональных, межрегиональных и международных научно-образовательных коллабораций. Раскрыты основные тенденции в области образования. Показано, что интеграция университетских научно-образовательных коллабораций должна идти по направлениям формирования инновационной и информационной и эколого-ориентированной экономики в регионе. Выявлено, что механизм реализации программы развития университетских научно-образовательных коллабораций направлен на эффективное достижение стратегических целей развития в условиях роста изменений в социально-экономических системах регионов и постоянного развития образовательных систем и технологий. Раскрыты такие основные принципы реализации стратегии формирования научно-образовательных коллабораций, как гибкость стратегии, готовность к адаптации, преактивное прогнозирование рисков развития; вовлеченность в стратегию коллективов других стейкхолдеров развития, открытость стратегии, применение методов процессно-ориентированного и проектно-ориентированного управления реализацией стратегии и др. В качестве этапов механизма реализации представлены анализ внутренней и внешней среды, инвентаризация потенциала, установление ключевых показателей эффективности, разработка комплекса мероприятий (механизмов) реализации стратегии, разработка координационного механизма, оценка результатов реализации, корректирующие воздействия и мониторинг ситуации.

Инновационная экономика, информационная экономика, компетенции, механизм реализации, модель университета, научно-образовательные коллаборации, профессиональное сообщество, стратегия, цифровая трансформация, эколого-ориентированная экономика.

Короткий адрес: https://sciup.org/142230525

IDR: 142230525 | УДК: 330.1: 378.4

Текст научной статьи Стратегия и механизмы развития научно-образовательных коллабораций

Введение. В настоящее время перед региональной экономикой России остро стоит вопрос о возрастании дифференциации в социально-экономическом развитии и оттоке населения из периферийных регионов в центр. В качестве триггера такого процесса наряду с другими факторами выступает система получения высшего образования. Традиционно эта система строилась на сильных вузах в городах центральной части России и системы базовых вузов в регионах, специализированных на обеспечении кадрами социальной сферы и сферы производства с учетом региональной специфики. В настоящее время эта система приняла четырехуровневый характер. На первом уровне находятся зарубежные университеты, куда уезжает молодежь, в первую очередь имеющая финансовые возможности. На втором уровне находятся вузы центральных городов России – Москвы и Санкт-Петербурга, куда уезжает молодежь, преследующая две цели: получение реально конкурентоспособного качественного образования и зачастую закрепления вида на жительство и работы в центре. На третьем уровне находятся университеты промышленно и инновационно развитых регионов, например в Сибири это Томск, Новосибирск, Красноярск и др., куда уезжает молодежь, преследующая те же цели, что и в предыдущей группе, а также использующая эти города в качестве промежуточного этапа переезда в центр. На четвертом уровне остаются вузы других городов периферийных регионов, где остается молодежь по нескольким причинам. Это, к сожалению, в первую очередь низкий уровень базового образования, низкий проходной балл ЕГЭ, не позволяющий поступить и успешно учиться в вузах высшего уровня. Второй причиной является отсутствие финансовых возможностей семьи учить ребенка в других городах. Третьей причиной, имеющей позитивный характер, является изначальное желание получить образование на малой родине, наличие доверия к системе образования региона, сформировавшегося исходя из мнения родителей, старших друзей, имиджа региональных вузов в средствах массовой информации и в первую очередь в социальных сетях. Немаловажным фактором также являются перспективы получить занятость еще во время учебы на привлекательной должности.

Проблема оттока молодежи и невозврата выпускников на родину ведет к таким негативным последствиям, как отсутствие кадров для развития реального сектора экономики и социальной сферы региона, исчерпание потенциала региональных вузов, снижение социально-экономической, образовательной и научной функций вузов.

Выход из этой ситуации заключается в повышении привлекательности получения образования в регионах за счет улучшения качества, в том числе использования таких интеграционных возможностей и новых технологий образования, как развитие сети филиалов центральных вузов, дистанционное и сетевое обучение, двойное дипломирование. В связи с этим вопрос о формировании научно-образовательных консорциумов и коллабораций является актуальным.

Данные о методах исследования . Методологические аспекты развития научных и образовательных процессов рассматривает ряд зарубежных и российских исследователей практиков: А. Адамский, Е. Бабелюк, А. Боровков [1], Д. Брайсон [2], В. Ванштейн [3], Э. Галажинский, О. Гринько, М. Кожаринов [4], В. Мау [5], Д. Песков [6], М. Погосян [7], Д. Солодовников, М. Топилин [8], М. Усов, А. Филиппович, И. Фрумин, М. Хинуль [9] и др.

К основным тенденциям в области образования можно отнести четыре направления:

-

- активное участие и решающая роль профессионального сообщества в формировании требованиям к компетенциям выпускников; участие работодателей в образовательном процессе; индивидуализированное образование, индивидуальная образовательная и в дальнейшем профессиональная карьера; практико-ориентированное и проектно-ориентированное образование; трансфер-компетенций в коллаборациях и в профессиональной среде;

-

- цифровизация образования, создание единой цифровой интегрированной платформы, использование искусственного интеллекта в образовании; формирование «сквозного» цифрового профиля обучающегося, меняющее систему прохождения аттестаций и рубежных экзаменов; создание «цифровых двойников» образовательных процессов;

-

- изменения в модели образования, в том числе пересмотр последовательности образовательного процесса с позиции маневра универсальными, общепрофессиональными, профессиональными и дополнительными компетенциями;

применение адаптивных технологий в образовании, заключающихся в том, что новый контент подается маленькими дозированными порциями;

-

- развитие экосистемы университетов; формирование активности стейкхолдеров -выпускников, работодателей, фондов долгосрочного развития и др.; реализация социальной миссии университета - вклада в экономическое развитие региона, разработку инновации, культурное развитие, развитие социальной мобильности и социального лифта обучающихся.

В рамках всех направлений активно рассматривается вопрос формирования научнообразовательных коллабораций как интегрирующего механизма повышения эффективности трансформации образования.

Результаты исследования . Формирование научно-образовательных коллабораций требует изменения стратегий развития университетов с позиции формирования вертикальных и горизонтальных виртуальных квазикорпораций, позволяющих обеспечить преемственность и диффузию потенциала научных и образовательных школ, трансфер его в регионы, а также обратные процессы обогащения центров специфическими знаниями из регионов.

Это способствует индивидуализации обучения специалистов с учетом специфики регионов, помощи региональному профессиональному сообществу в подготовке специалистов с необходимыми компетенциями и расширение экосистем «университет -предприятие» до межрегионального и международного уровня.

Коллаборации, консорциумы и другие формы совместной деятельности способствуют организации деятельности ведущих российских и зарубежных образовательных учреждений в регионах.

Коллаборации также направлены на цели активизации академической мобильности обучающихся и преподавателей, дальнейшего развития системы международного обучения и повышения конкурентоспособности университетов.

Внутрирегиональная, межрегиональная и международная интеграция университетских научно-образовательных коллабораций должна идти по трем направлениям развития регионов:

-

- формирование инновационной экономики;

-

- формирование информационной экономики;

-

- формирование эколого-ориентированной экономики.

Механизм реализации программы развития университетских научно -образовательных коллабораций направлен на эффективное достижение стратегических целей развития в условиях роста изменений в социально-экономических системах регионов и постоянного развития образовательных систем и технологий.

К основным принципам реализации стратегии относятся:

-

- гибкость стратегии, готовность к адаптации к негативным и позитивным стратегическим изменениям, преактивное прогнозирование рисков развития;

-

- вовлеченность в стратегию всего коллектива университетских научнообразовательных коллабораций, представителей профессионального сообщества, органов государственного и муниципального управления, населения и других стейкхолдеров развития университетских научно-образовательных коллабораций;

-

- открытость стратегии для модернизации применяемых образовательных технологий, форм и методов обучения;

-

- применение методов процессно-ориентированного и проектно-ориентированного управления реализацией стратегии, модернизация системы и структуры управления университетских научно-образовательных коллабораций;

-

- вовлеченность стратегии в стратегию социально-экономического развития регионов, инициация формирования и реализации обще региональных проектов;

-

- направленность на достижение ключевых показателей эффективности в области образовательной, научной и экономической деятельности;

-

- поиск и диверсификация источников финансирования проекта, расширение финансовой базы.

Основные этапы механизма реализации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Механизм реализации стратегии развития университетских научно-образовательных коллабораций

Основные этапы механизма реализации стратегии развития университетских научнообразовательных коллабораций включают в себя:

-

- анализ внутренней и внешней среды, который подразумевает анализ изменения факторов, оказывающих влияние на деятельность университетских научнообразовательных коллабораций и на возможность реализации стратегии их образования. При анализе применяются методы стратегического, системного, финансовоэкономического, статистического и экспертного анализа. Анализ позволяет применять проблемно-ориентированный подход к разработке, реализации и корректировке стратегии образования коллаборации;

-

- инвентаризацию потенциала , происходящую по образовательной, научной, инновационной, экономической, воспитательной, социальной, общественно-политической и экологической деятельности университетских научно-образовательных коллабораций. Суть инвентаризации - определение наличия ресурсов и нормативно-правового обеспечения процессов по каждому виду деятельности, выявление возможности реализации стратегических мероприятий по каждому виду деятельности, наличия диспропорций и излишков потенциала;

-

- установление ключевых показателей эффективности (KPI), направленное на установление целевых оцениваемых показателей по каждому виду деятельности, изменения которых можно достичь с помощью предлагаемых мероприятий стратегии.

Показатели KPI устанавливаются для соответствующих служб, административных и учебных подразделений и носят взаимодополняющий характер. В некоторых случаях возможна установка интегрированных показателей, формируемых в результате совместной деятельности подразделений и конкретных сотрудников.

|

Развитие и реализация потенциала |

|||

|

Развитие и реализация образовательного |

Развития связей с профессиональным сообществом |

||

|

потенциала |

Развития новых форматов образования в университете |

||

|

Формирование индивидуальной образовательной карьеры |

|||

|

Развитие и реализация научного потенциала |

Актуализация научных школ |

||

|

Формирование научных коллабораций и консорциумов |

|||

|

Определение индивидуальных научных траекторий талантливой молодежи |

|||

|

Развитие и реализация инновационного |

Формирование региональных инновационных платформ |

||

|

потенциала |

Трансфер инновационных разработок |

||

|

Развитие инновационной инфраструктуры университетских научнообразовательных коллабораций |

|||

|

Развитие и реализация экономического |

Развитие коммерческого обучения |

||

|

потенциала |

Развитие продаж инновационных разработок |

||

|

Развитие продаж от производственной деятельности и оказания прочих услуг |

|||

|

Развитие и реализация воспитательного потенциала |

Развитие студенческого самоуправления и поддержка деятельности студенческих профессиональных сообществ |

||

|

Активизация работы сотрудников со студентами, использование социально-культурного и спортивного потенциала университетских научно-образовательных коллабораций |

|||

|

Организация долговременных связей «университет – семья». |

|||

|

Развитие и реализация социального потенциала |

Развитие корпоративной социальной ответственности |

||

|

Развитие вне корпоративной социальной ответственности |

|||

|

Формирование социального статуса и социального лифта обучающихся |

|||

|

Развитие и реализация общественно политического потенциала |

Стимулирование участия в социальных сетях и общественных организациях, в том числе волонтерских движениях, повышение университетских научно-образовательных коллабораций |

||

|

Формирование ассоциаций и профессионально-общественных организаций выпускников и сотрудников |

|||

|

Поддержка участия обучающихся и сотрудников в политических партиях и органах представительской власти, экспертных площадках с позиции отстаивания интересов университетских научнообразовательных коллабораций. |

|||

|

Развитие и реализация экологического |

Формирование институтов экологического развития |

||

|

потенциала |

|||

|

Формирование системы экологической грамотности |

|||

|

региональные проекты Университетских |

Разработка учебных курсов экологического образования на основе до ор дниннойра|щ о^ обеспечение |

||

|

научно-образовательных коллабораций Экосистема "университет - предприятие" Научно-образовательная интеграция Региональная инновационная инфраструктура Цифровая экономика |

Механизм проектного управления Механизм процессного управления Механизмы привлечение финансов Механизмы оптимизация имущественного комплекса |

||

Рисунок 2 – Комплекс мероприятий (механизмов) реализации стратегии формирования научно-образовательных коллабораций

Показатели KPI тесно увязаны с системой оплаты труда, что позволяет заключать с сотрудниками эффективные контракты, то есть деятельность каждого сотрудника коррелируется с результатом работы в ходе реализации стратегии.

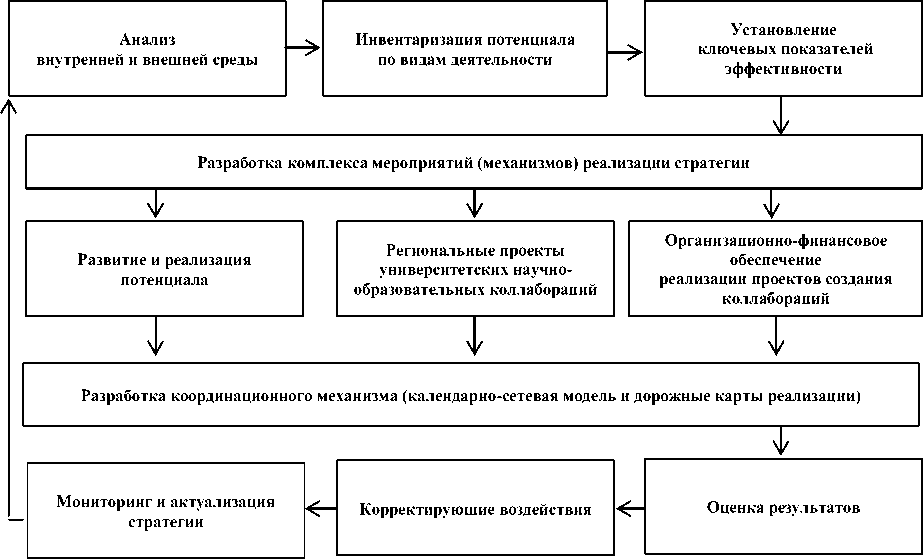

Разработка комплекса мероприятий (механизмов) реализации стратегии идет по направлениям (рис. 2):

-

- развитие и реализация образовательного, воспитательного, научного, инновационного, экономического, социального, общественно-политического и экологического потенциала в соответствующих основных видах деятельности университетских научно-образовательных коллабораций;

-

- региональные проекты университетских научно-образовательных коллабораций по направлениям имеющегося или возможного лидерства. В данных проектах университетские коллаборации являются инициаторами и ответственными исполнителями;

-

- организационно-финансовое обеспечение реализации стратегии формирования коллабораций.

Разработка координационного механизма (календарно-сетевая модель реализации и дорожные карты реализации).

Календарно-сетевая модель позволяет отслеживать контрольные точки проектов (в том числе и по проектам развития, направленным на достижение целей управления), своевременно выявлять отклонения, предпринимать соответствующие меры. Диаграммы Ганта являются частью календарно-сетевой модели, но могут использоваться дополнительно в рамках инфографики.

Дорожные карты разрабатываются по каждому элементу комплекса мероприятий (механизмов) реализации стратегии с привязкой к календарно-сетевой модели ответственным исполнителем - подразделением или проектной группой, необходимыми ресурсами.

Оценка результатов реализации , в том числе достижение KPI, позволяет выявить расхождения между целями развития и мероприятиями по их реализации, способствует формированию вознаграждений для сотрудников организации.

Корректирующие воздействия формируются в случае значительного невыполнения результатов реализации. Порог точности по необходимости разработки корректирующих воздействий устанавливается для каждого показателя отдельно.

Мониторинг ситуации позволяет определить необходимость и актуализации стратегии развития научно-образовательных коллабораций.

Выводы и рекомендации. Таким образом, научно-образовательные коллаборации создаются для совместных исследований в приоритетных направлениях развития, разработки и трансфера в базовые секторы экономики регионов инновационных разработок, способствующих повышению конкурентоспособности региональной экономики.

Формирование внутрирегиональных, межрегиональных и международных научнообразовательных коллабораций также будет способствовать сохранению и развитию накопленного научно-образовательного потенциала регионов в решении общих проблем, повышению интереса молодежи к получению проектно-ориентированного и востребованного образования в своих регионах, тем самым способствуя закреплению выпускников на малой родине.

Формирование научно-образовательных коллабораций, несомненно, является эффективным инструментом, который позволяет интегрировать потенциал университетов в развитии, обеспечить перенос передового опыта между странами и регионами, обеспечить доступность всех социальных слоев населения к получению качественных образовательных услуг.

Научно-образовательные коллаборации также будут способствовать устранению некоторой несогласованности между научной и образовательной системами, реализации результатов научных исследований в формировании компетенций обучающихся.

Конечно, при организации коллабораций возникает ряд проблем финансового, психологического, ресурсно-информационного характера, которые могут быть решены, в том числе, через внесение изменений в государственные и межгосударственные программы и нормативные акты развития системы образования.

Список литературы Стратегия и механизмы развития научно-образовательных коллабораций

- Боровков А. Формирование цифровой промышленности на основе цифровых двойников – технологии-интеграторе, технологии – драйвере устойчивого развития // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Брайсон Д. Искусственный и человеческий интеллект // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Ванштейн В. Технологические фреймы: от инноваций к идеологиям // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Мау В. Технологические тренды и их влияние на управление // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Кожаринов М. Трансформация общества во время фазового перехода // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Песков Д. Управление технологическим развитием: источники оптимизма в эпоху хайпа // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22» . [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Погосян М. Как начать применять компетенции будущего уже сегодня // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Топилин М. О модернизации системы профессиональных квалификаций. 24.07.2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/61095 (дата обращения: 03.11.2021).

- Хинуль Мартин. История мейнстрим и сабстрим компаний на пути к экономике знаний // Материалы образовательного интенсива «Остров 10-22». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ntinews.ru/panorama/video/ (дата обращения: 03.11.2021).

- Беломестнов В.Г. Современные тенденции трансформации университетов // Экономический Вестник ВСГУТУ [Электронное издание]. 2019. № 8. С. 5-24.

- Беломестнов В.Г., Сактоев В.Е., Огнев Д.В. Экологическая ответственность бизнеса // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. 2018. № 2 (69). С. 105-110.