Стратегия национальной безопасности - 2021: позитивные ощущения и противоречивые ожидания

Автор: Ильин Владимир Александрович, Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: От главного редактора

Статья в выпуске: 4 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

В мае 2016 года, анализируя промежуточные итоги третьего президентского срока В.В. Путина, а также Стратегию национальной безопасности, подписанную главой государства 31 декабря 2015 г., мы пришли к выводу о том, что «существующие сегодня противоречия в системе государственного управления являются закономерным результатом деятельности Президента», связанным с нерешенной задачей «приведения интересов элит в соответствие с интересами национальной безопасности» (источник: Ильин В.А. Третья четырехлетка президента В.В. Путина: противоречивые итоги - закономерный результат // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 2 (44). С. 9-21). Спустя 5 лет, в середине 2021 года, ряд внутренних и внешних политических событий (включая новую Стратегию национальной безопасности, подписанную Президентом РФ 2 июля 2021 г.) вновь актуализирует вопрос о необходимости анализа ключевых изменений, произошедших в стране за этот период. Как изменились российское общество и система государственного управления? Какие концептуальные проблемы остаются нерешенными? И самое главное - какую роль существующие в настоящее время тенденции развития государства и общества могут сыграть в контексте обеспечения национальной безопасности России с учетом сложившейся к середине 2021 года ситуации на внутренней и внешней политической арене? В нижеследующем материале отражена авторская точка зрения на эти вопросы. На основе экспертных оценок, данных официальной статистики, российских и региональных социологических исследований анализируются суть и перспективы реализации конкретных положений Стратегии национальной безопасности 2021 г. Авторы приходят к выводу о том, что Стратегия объективно отражает сложившееся к середине 2021 года положение России на внутренней и внешней политической арене, при этом ее ключевые моменты нацелены на долгосрочную перспективу и ориентированы, прежде всего, на укрепление морально-нравственной составляющей российских элит и российского общества. Это вызывает позитивные ощущения, но в то же время, исходя из анализа предыдущего опыта достижения стратегических целей и задач, зафиксированных в «майских указах» и национальных проектах, оставляет противоречивые ожидания относительно реалистичности их практической реализации.

Стратегия национальной безопасности, национальные интересы, духовнонравственное развитие, национализация элит

Короткий адрес: https://sciup.org/147234729

IDR: 147234729 | УДК: 354 | DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.1

Текст научной статьи Стратегия национальной безопасности - 2021: позитивные ощущения и противоречивые ожидания

В последние месяцы (июнь – июль 2021 г.) в политической жизни Российской Федерации произошло несколько значимых событий, которые, пожалуй, можно отнести к числу целенаправленных шагов Президента РФ по укреплению геополитического статуса страны и внутренней общественно-политической обстановки. Среди них (в хронологическом порядке):

V указ о запрете участвовать в выборах экстремистским организациям (4 июня)1, в результате чего приостановлена деятельность всех штабов А. Навального * , с 30 апреля 2021 года включенных в «Перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»;

V первая встреча лидеров России и США (16 июня), которая существенно снизила «градус» международной напряженности, отмечавшийся в начале года, и, по мнению экспертов, привела к «завершению короткой эпохи восприятия России американскими демократами... как региональной державы»2;

V начало предвыборной кампании в Государственную Думу (17 июня), стартовавшей с существенного обновления «Единой России», что соответствовало запросу общества на новые лица в партии власти (о чем сигнализировали опросы ВЦИОМ еще в 2019 году3); по предложению президента4 первыми лицами «Единой России» стали люди, обладающие авторитетом в обществе, не замешанные в коррупционных скандалах, представляющие собой сплав опыта и «молодой» политической энергии. Как отметил глава государства, это «люди, которые давно в политике, у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые, но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни»5;

V «прямая линия» (30 июня), в очередной раз показавшая, что глава государства озабочен не только вопросами развития ВПК и международных отношений, но и приближенными к «простым» россиянам наболевшими проблемами (качество медицинских и образовательных услуг, состояние жилья, вакцинация и многие другие) и глубоко разбирается в них;

V публикация статьи В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» (12 июля), которая, во-первых, адресовывалась не столько нынешней украинской власти, украинскому и русскому народу, сколько всему «коллективному Западу»; всем, «кто пожелает из своей страны сделать проект „анти-Россия”»6; во-вторых, как отмечают эксперты, представляла собой «фактически не просто статью, а облеченный в форму художественного слова... ультиматум со стороны России и коллективному Западу, и администрации Украины»7;

V первая в истории России межгосударственная жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданная 22 июля 2021 г.;

она содержала в себе девять подкрепленных конкретными фактами и цифрами обвинений8 против властвующей элиты Украины. Некоторыми экспертами этот шаг был охарактеризован как «идеологическая атака»9, преодоление некоторой пассивности РФ с точки зрения ответной реакции на разнообразные (экономические, информационные, политические) меры по сдерживанию развития России, уже давно применяющиеся «коллективным Западом» с целью поддержания устойчивого фона русофобских настроений.

Квинтэссенцией вышеперечисленных событий стало подписание В.В. Путиным новой Стратегии национальной безопасности (2 июля 2021 г.) – «системного документа, который требует постоянного обновления и как раз характеризует динамику жизни и складывающихся сейчас векторов, прежде всего, национальных интересов и приоритетов»10.

«Стратегия национальной безопасности – основополагающий документ о стратегическом планировании... это не только базовые установки для проведения важнейших управленческих решений, но и прекрасное отражение мировоззренческих перемен российской элиты»11.

Стратегии национальной безопасности 2015 и 2021 гг. «разительно отличаются друг от друга»12.

V «В новой редакции Стратегии об опасности затратной конфронтации с Западом уже не говорится. Зато есть новая лексика. Вернее, старая, очень напоминающая ту, что была в советские времена. Враждебным действием теперь называется не только попытка свергнуть власть, но и «насаждение чуждых идеалов и ценностей» 13.

V «В этом документе гораздо четче прописана привязка знаниевой области, обычно считающейся по определению глобально ориентированной, к национальным интересам... Стратегию следует воспринимать в ключе суверенизации отечественных науки, образования и, шире, всей сферы смыслового строительства и культуры »14.

V «Впервые выпукло отмечена система национальных ценностей или нравственных, нравственно-духовных ценностей». Отдельным приоритетом обозначено «идеологическое лидерство, которое необходимо в мире» . «Это тот самый ресурс, который был в свое время у Советского Союза и которого мы потом сами в РФ лишились добровольно»15.

Исходя из экспертных мнений, очевиден тренд на продолжение и усиление политического курса, направленного на суверенное, независимое развитие России. Об этом можно судить еще по статье В.В. Путина 1999 г., где указано, что «каждая страна, в том числе и Россия, обязана искать свой путь обновления... Мне представляется, что новая российская идея родится как сплав, как органичное соединение универсальных, общечеловеческих ценностей с исконными российскими ценностями, выдержавшими испытание временем»16.

При этом важно отметить, что речь в Стратегии-2021 идет, в первую очередь, не об экономической или технологической безопасности (хотя нововведения в указанных сферах тоже есть), а именно об идеологическом, духовно-нравственном состоянии самой страны и ее соответствующем позиционировании себя в глобальном мире.

В Стратегии отмечено, что «реализация Российской Федерацией государственной политики в области обеспечения национальной безопасности способствует повышению внутренней стабильности, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциала России, необходимого для укрепления ее роли как одного из влиятельных центров современного мира » (п. II.10). «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России» провозглашается одним из национальных интересов (п. III.25).

Указанных положений не было в предыдущих редакциях Стратегии национальной безопасности (2009 и 2015 гг.), и это, на наш взгляд, принципиальный момент, во многом отражающий актуальность проблемы бездуховности, о которой мы говорили в предыдущих статьях17.

Однако, как отмечают эксперты, «Путин не был бы Путин, если бы он не уравновесил эти [патриотические] совершенно ясные и недвусмысленные ориентиры чем-то прямо противоположным... суверенитет, самостоятельность, традиционные ценности, национальная идея – тут же опровергаются либеральными заклинаниями... Позитивное ядро доктрины национальной безопасности прекрасно и вызывает полную поддержку и солидарность. Но нельзя не видеть уже изначально заложенных в ней противоречий. Суверенно патриотический ре-алистский документ заминирован либеральными вкраплениями»18.

В этой особенности проявляется противоречивость не только самой Стратегии национальной безопасности, но и всего политического курса В.В. Путина, в котором одновременно сосуществуют патриотические лозунги и либеральные реформы; декларирование приоритета независимости России на международной арене и зависимость экономики, образования, науки от либерально-капиталистических догм; прорывное развитие ВПК и многолетняя стагнация уровня и качества жизни населения; стремление к идеалам социального государства и «кумовской капитализм», следствием чего, в том числе, является лидерство России в мире по уровню доходного неравенства; постоянный поиск национальной идеи как фундамента национальной идентичности и официальный запрет на идеологию в Конституции; признание проблемы бедности одной из приоритетных для страны и отсутствие отдельного национального проекта (то есть плана, механизма, инструментов) по ее решению...

Перечень противоречий можно было бы перечислять и дальше. Факт в том, что их корни находятся в самой системе государственного управления, выстроенной на личной роли В.В. Путина в регулировании баланса интересов между группами (семьями, кланами), которые придерживаются противоположных ценностей и в совокупности составляют властвующую элиту страны.

В Стратегии-2021 отмечены «укрепление гражданского самосознания» россиян, «рост социальной активности», «вовлеченность в решение наиболее актуальных задач местного и государственного значения» (п. II.11), что отсутствовало в Стратегии-2015. Другими словами, тенденция роста самодостаточности (которую ранее фиксировали социологические исследования, в частности, проводимые экспертами ФНИСЦ РАН19) настолько важна и очевидна, что была зафиксирована в Стратегии национальной безопасности как одна из объективных характеристик современного российского общества.

Однако рост самодостаточности общества предполагает и рост его требовательности к власти, а также обострение отношений между обществом и властью, в случае если эти требования не будут выполняться или будут выполняться не так, как общество ожидает. Причем здесь речь уже не идет об обещаниях, планах, ни о каком «позиционировании России на международной арене» и т. д. Речь идет о конкретных показателях уровня и качества жизни, а точнее о субъективном ощущении широкими слоями населения позитивных сдвигов в динамике своего материального положения.

Подберезкин А. (директор Центра военнополитических исследований МГИМО): «Как и в прежней стратегии, [в варианте 2021 года] не хватает механизмов реализации. Подчеркивается, что стратегия национальной безопасности является базовым документом для других стратегий и концепций. При этом механизмов реализации нет, не считая ежегодного отчета секретаря Совета безопасности о состоянии безопасности в РФ»20.

Катасонов В.: «...новая версия Стратегии национальной безопасности Российской Федерации представляет собой ампутированную версию 2015 года: ей отрезали раздел VI. «Основные показатели состояния национальной безопасности»... В ней не определен срок действия документа. Так что нет ни сроков, ни показателей. А отсутствие сроков дает возможность в любой момент действующую версию заменить на более продвинутую»21.

Воротников Ю. (председатель комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью): «В документе, который должен определить общее направление, цели и пути обеспечения национальной безопасности, хочется увидеть основную идею – центр кристаллизации, вокруг которого выстроится вся система... Отсутствие объединяющей концепции свидетельствует о том, что единого представления о будущем России пока не выра-ботано» 22.

В этом отношении Стратегия национальной безопасности 2021 г. унаследовала изъяны двух предыдущих стратегий (2009 и 2015 гг.). Эксперты говорят об отсутствии конкретных сроков и механизмов ее реализации, а это становится исключительно важным в условиях, с одной стороны, роста социальной активности россиян, с другой стороны – продолжающих обостряться социально-экономических проблем, связанных с динамикой уровня и качества жизни и являющихся первоочередными в повестке ключевых запросов общества.

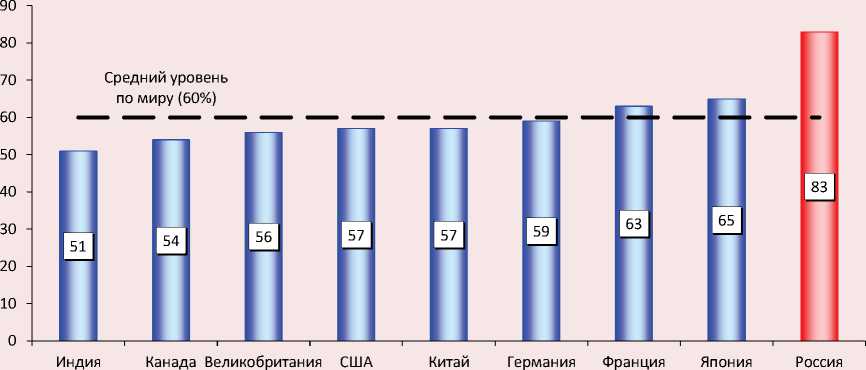

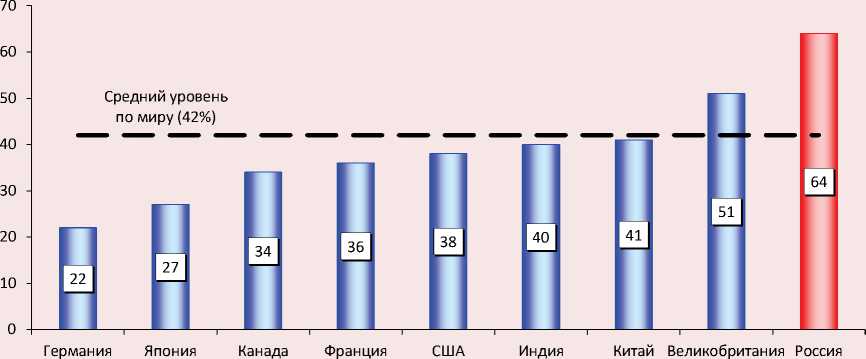

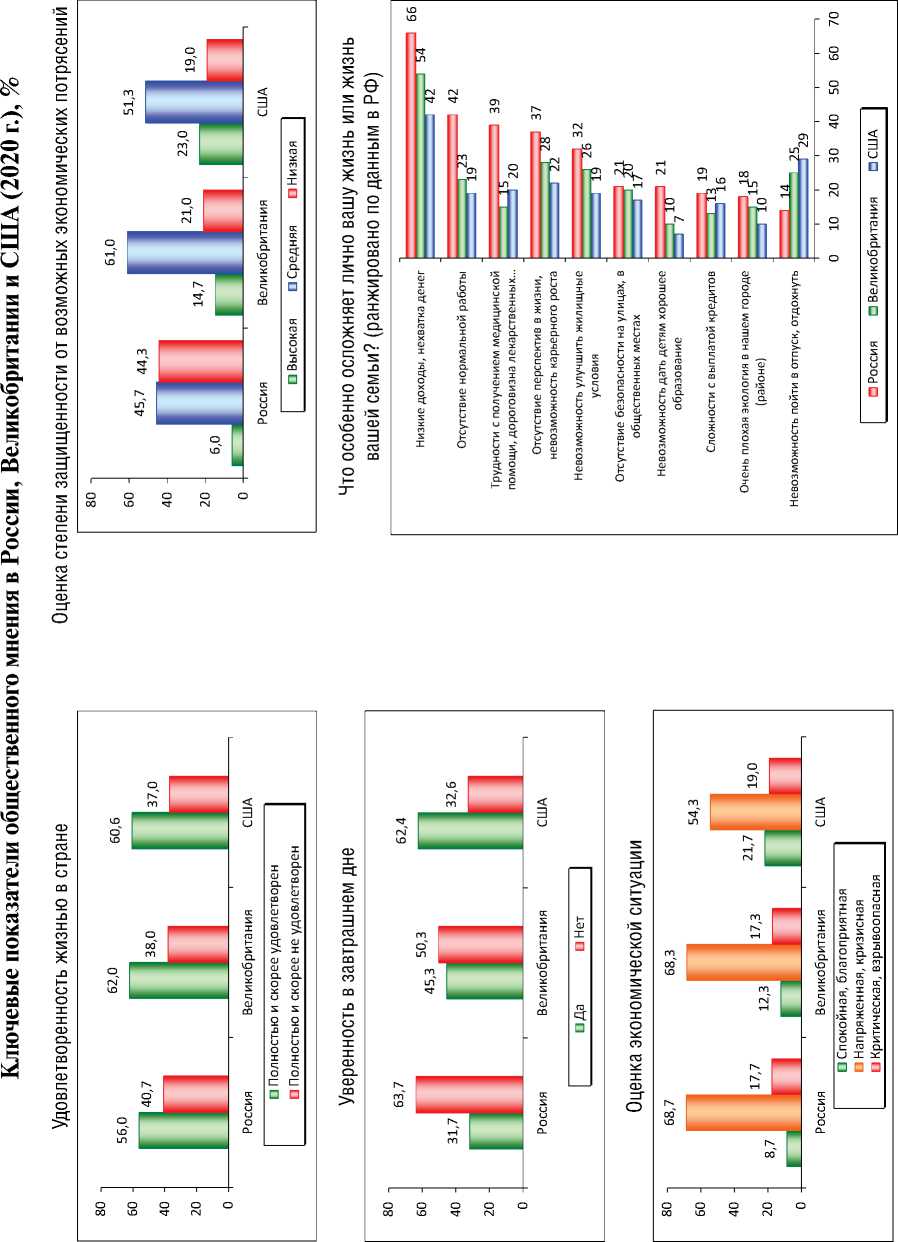

Причем комплексные последствия пандемии коронавируса – не причина, а лишь триггер этих проблем. Так, например, по состоянию проблемы неравенства Россия на сегодняшний день занимает лидирующее положение в мире. Исследование международной организации Ipsos23 показало, что в нашей стране люди чаще всего выражают обеспокоенность такими формами неравенства, как неравенство по доходам (83%; рис. 1 ) и неравенство между богатыми и бедными регионами (64%; рис. 2 ). Для сравнения, в целом по миру эти показатели составляют 60 и 42% соответственно24.

По данным международного исследования Ipsos, 83% россиян считают, что неравенство по доходам является одним из наиболее актуальных. Обеспокоенность населения России значительно выше, чем в США (57%), Китае (57%), Германии (59%) и ряде других стран.

Остроту проблемы неравенства между наиболее и наименее богатыми регионами в России отмечают 64% людей. Для сравнения, в США – 38%, Китае – 40%, Германии – 22%.

Рис. 1. Доля людей, считающих, что неравенство по доходам является одним из трех наиболее серьезных видов неравенства в их стране, % от числа опрошенных

Источник: Отчет Ipsos 19.03.2021 // Официальный сайт компании Ipsos. URL: ct/news/documents/2021-03/

Рис. 2. Доля людей, считающих, что неравенство между наиболее и наименее богатыми регионами является одним из трех наиболее серьезных видов неравенства в их стране, % от числа опрошенных

Источник: Отчет Ipsos 19.03.2021 // Официальный сайт компании Ipsos. URL: ct/news/documents/2021-03/

Не меньше поводов для скептицизма возникает и в отношении другой ключевой для российского общества проблемы – динамики уровня бедности.

«Различные страновые замеры демонстрируют, что в РФ выше, чем в среднем по миру, нетерпимость граждан к экономическому неравенству. И если в целом в мире нарастают опасения, связанные с коронавирусом, то в России граждан беспокоят прежде всего безработица, низкая оплата труда и бедность... Одна из национальных целей развития страны заключается в снижении уровня бедности в два раза к 2030 году. Но как власти надеются побороть бедность в стране, где экономика стагнирует уже вне зависимости от кризиса, а никаких предпосылок для улучшения благосостояния ее граждан не создается?»25

Как отметила Т. Голикова, «в 2020 году, несмотря на негативное влияние пандемии, удалось не только избежать повышения уровня бедности, но и обеспечить его снижение до 12,1%»26. Однако следует также сказать, что в общем тренде уровня бедности за последние 20 лет наметилась явная стагнация. Если за первые 10 лет президентских сроков В.В. Путина (2000–2010 гг.) доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась с 42 до 18 млн чел (с 29 до 13%), то за последующую «десятилетку» (2010–2020 гг.) этот показатель фактически не изменился (18 млн чел., или 12% от общей численности населения; рис. 3 ).

Сложно говорить и об эффективности реализации «прорыва», анонсированного президентом в ходе Послания Федеральному собранию в 2018 году. По данным Росстата, за период 2018–2020 гг. доля людей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшилась на 600 тыс. чел. (с 18,4 до 17,8 млн чел.), или на 0,5% от общей численности населения (с 12,6 до 12,1%).

Источник: данные Росстата.

Переход с 2021 года на новую методику расчета бедности (с учетом прожиточного минимума, который устанавливается раз в год и в привязке к медианному доходу, а не потребительской корзине), скорее всего, не сильно повлияет на общую ситуацию. Так, по оценкам Счетной палаты, даже с учетом новой формулы расчета уровень бедности «на протяжении последних лет – с 2013 по 2019 год – практически не менялся... он находился в пределах от 14,6 до 14,2%, никак не реагируя ни на экономический рост, ни на экономический спад». По итогам 2019 году уровень бедности в стране составил 12,3%, в 1-м полугодии 2020 г. – 13,2%27.

Зато уже сейчас очевидно, что внедрение новой методики расчета бедности создает угрозу превращения реального выполнения майских указов Президента РФ в манипуляции со статистикой с целью получения формальной отчетности.

«Сначала в майском указе от 2018 года прописывалось, что нужно снизить уровень бедности в стране в два раза до 2024 года. Это была одна из национальных целей развития, которую, правда, затем пришлось скорректировать в условиях пандемии. Новый указ президента (от июля 2020-го) прописывает снижение к 2030 году уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года.

Но после изменения методики расчета прожиточного минимума все новые данные по бедности перестают быть сопоставимыми со старыми. Их больше нельзя сравнивать для того, чтобы отслеживать, как достигается цель президента»28.

По сути, в России появляются две бедности, сопоставимости показателей которых еще только предстоит добиться; по мнению некоторых специалистов, «на тактическом уровне нужно вести расчет бедности сразу по двум методикам, по крайней мере до конца срока действия нынешнего указа»29.

В этих условиях вполне обоснованным становится беспокойство экспертов по поводу того, что «теперь снова потребуется вносить уточнения в указы президента, посвященные национальным целям развития... На какие уровни и показатели мы будем ориентироваться после внедрения новой формулы прожиточного минимума? С какой именно бедностью будем бороться?... Какой показатель снижать, а каким отчитываться? Или это вскоре будет неважно, потому что за предстоящие 10 лет сами национальные цели развития тоже изменятся?»30

В одной из предыдущих статей мы говорили о том, что главной причиной отсутствия позитивной динамики в решении наиболее актуальных проблем, волнующих население, «пробуксовывания» национальных проектов и в целом уязвимости России с точки зрения внутреннего социально-экономического развития является бездуховность правящих элит как «личностная характеристика отдельных ее представителей, утративших ощущение морально-нравственной ответственности перед обществом, перед призванием защищать и отстаивать национальные интересы страны в связи с приоритетом личных, корыстных интересов»31. Причем эта бездуховность во многом стала следствием целенаправленной политики глобальных элит, активно насаждающих либерально-капиталистические идеалы «общества потребления».

В отношении противодействия этому ключевому, системному во всех отношениях тренду Стратегия национальной безопасности 2021 г. также имеет некоторую недосказанность и противоречивость. Лейтмотив принципиальной независимости геополитического статуса России в условиях, с одной стороны, «все более актуальной проблемы морального лидерства и создания привлекательной идейной основы будущего мироустройства» (п. II.19)» и, с другой стороны, в окружении «недружественных стран», которые «стремятся изолировать Российскую Федерацию» (п. II.18), «пытаются использовать имеющиеся в Российской Федерации социально-экономические проблемы для разрушения ее внутреннего единства» (п. II.20), не сопровождается конкретными механизмами, каким образом и все российское общество, и (в первую очередь) властвующая элита страны будет противостоять глобальной политике насаждения идеологии «общества потребления».

Отчасти на этот вопрос отвечает подчеркивание важности духовного потенциала России – шаг, безусловно, необходимый; направленный, в том числе, и на решение проблемы национализации элит. Но конкретных механизмов, касающихся его, в Стратегии также не предусмотрено.

Эксперты отмечают, что «ответ на вызовы, вставшие перед глобальным капитализмом, возможен только через кооперацию между ведущими развитыми и развивающимися странами, что предполагает способность их элит к ограничению своих притязаний »32. Но каким образом этого добиться – в Стратегии не указано.

При этом реальная практика свидетельствует, что предпосылок к тому, чтобы российские элиты начали ограничивать свои притязания, пока не видно. Так, на последнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ – 2021) первым вице-премьером А. Белоусовым в очередной раз были выявлены сверхдоходы владельцев крупнейших металлургических корпораций, на которые они «нахлобучили»33 государство.

Напомним, что в 2018 г. в открытом письме Президенту РФ А. Белоусов уже предлагал изъять 513,7 млрд рублей у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний с целью реализации майских указов. По словам пресс-секретаря Президента России Д. Пескова, В.В. Путин согласился с необходимостью проработать предложение своего помощника и сделал соответствующее поручение. Однако, как показали данные, озвученные А. Белоусовым на ПМЭФ – 2021, вопрос о направлении сверхдоходов крупного бизнеса на решение задач, связанных с национальными интересами, так и остается нерешенным.

Принципиально важно, что в письме А. Белоусова был сделан акцент на том, что «условий для дополнительных изъятий сверхдоходов не создает сложившаяся налоговая система»34. То есть речь не идет о каких-то частных случаях или криминальных ситуациях, а именно о долгосрочном, системном характере указанной проблемы, существующей в рамках российского законодательства; о вполне официальных условиях, позволяющих представителям крупного бизнеса не направлять сверхдоходы на реализацию национальных интересов.

К таким условиям можно отнести Федеральный закон № 76 «О внесении изменений в статьи 224, 275 и 284 части второй Налогового кодекса РФ»35, который был подписан Президентом РФ В.В. Путиным 16 мая 2007 года и фактически стал механизмом реализации бюджетного послания Федеральному собранию 2005 года, где глава государства предлагал рассмотреть вопрос «о совершенствовании налогообложения дивидендов, получаемых российскими юридическими лицами от инвестиций в дочерние общества, что должно стимулировать размещение холдинговых компаний в Российской Федерации»36.

Закон предусматривал введение с 1 января 2008 года нулевой ставки налога на прибыль, начисляемой на дивиденды от стратегического участия37 российских организаций в других компаниях. На примере двух крупнейших металлургических корпораций можно наглядно проследить последствия этого шага: за период с 2008 по 2019 год из-под объекта налогообложения было изъято 318 млрд рублей у ПАО «Северсталь» и 308 млрд рублей у ПАО «НЛМК» (табл. 1). Таким образом, недона-численный налог на прибыль от этих предприятий за 12 лет составил 63,6 млрд рублей от ПАО «Северсталь» и 61,6 млрд руб. – ПАО «НЛМК».

Таблица 1. Доходы металлургических комбинатов от участия в других организациях и недоначисленный налог на прибыль с 2000 по 2019 г., млн руб.

|

Период |

ПАО «Северсталь» |

ПАО «НЛМК» |

||||

|

Доходы от участия |

Недополученные налоговые доходы бюджета* Вологодской области |

Доходы от участия |

Недополученные налоговые доходы бюджета* Липецкой области |

|||

|

Сумма, млн руб. |

В % к налоговым доходам |

Сумма, млн руб. |

В % к налоговым доходам |

|||

|

2008 |

229 |

46 |

0,1 |

29559 |

5912 |

17,7 |

|

2009 |

62 |

12 |

0,04 |

28780 |

5756 |

22,1 |

|

2010 |

4 |

1 |

0,002 |

14640 |

2928 |

9,6 |

|

2011 |

2838 |

568 |

1,4 |

4084 |

817 |

2,4 |

|

В среднем за 2008–2011 гг. |

783 |

157 |

0,4 |

19266 |

3853 |

12,9 |

|

2012 |

14908 |

2982 |

6,8 |

16677 |

3335 |

9,3 |

|

2013 |

9016 |

1803 |

4,2 |

20965 |

4193 |

11,1 |

|

2014 |

54351 |

10870 |

23,5 |

22882 |

4576 |

10,5 |

|

2015 |

44320 |

8864 |

18,7 |

23545 |

4709 |

9,6 |

|

В среднем за 2012–2015 гг. |

30649 |

6130 |

13,3 |

21017 |

4203 |

10,1 |

|

2016 |

11063 |

2213 |

4,0 |

14861 |

2972 |

5,8 |

|

2017 |

60924 |

12185 |

19,5 |

37962 |

7592 |

14,0 |

|

2018 |

63825 |

12765 |

16,4 |

21967 |

4393 |

7,0 |

|

2019 |

56513 |

11303 |

13,5 |

72099 |

14420 |

23,9 |

|

В среднем за 2016–2019 гг. |

48081 |

9617 |

13,4 |

36722 |

7344 |

12,7 |

|

В среднем за 2008–2019 гг. |

26504 |

5301 |

9,0 |

25668 |

5134 |

11,9 |

|

2016–2019 к 2008–2012, раз |

61,4 |

34,3 |

1,9 |

1,0 |

||

|

Сумма за 2008– 2019 гг. |

318053 |

63612 |

308021 |

61603 |

||

* Консолидированных бюджетов субъектов Федерации.

Источник: рассчитано авторами по данным финансовых отчетов металлургических корпораций и отчетности Федерального казначейства.

Другой пример – Федеральный закон № 321 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с созданием консолидированной группы налогоплательщиков (КГН)». Сам законопроект был внесен Правительством РФ 18 июня 2010 г.38 и в окончательном варианте подписан Президентом РФ Д.А. Медведевым 16 ноября 2011 г.

Данный механизм санкционировал холдингам зачисление убыточных компаний в совокупный финансовый результат, тем самым снижая поступления налога на прибыль в бюджет. Для металлургических корпораций объединение в КГН позволило снизить налоговую нагрузку.

Так, например, финансовые ресурсы материнской компании ПАО «Северсталь» позволили аккумулировать на счетах консолидированной группы налогоплательщиков ООО «Холдинговая горная компания» внушительные объемы собственного капитала и прибыли.

За 2010–2019 гг. совокупный объем прибыли до налогообложения, полученной обществом, составил 233,6 млрд рублей (табл. 2) . Однако, несмотря на прибыльность компании, налог на прибыль уплачивался лишь в 2010–2011 и 2018–2019 гг.

В результате, в целом за период с 2010 по 2019 год фактический налог на прибыль составил лишь 451 млн рублей из 46,7 млрд рублей расчетного. Региональный бюджет, таким образом, недополучил более 40,5 млрд рублей.

Брызгалин А. (юрист, налоговый консультант): «Изначально было понятно, что КГН это институт, выгодный не просто для групп компаний, а для СВЕРХБОЛЬШИХ холдингов, т. к. условия для создания своей КГН по законодательству достаточно жесткие и мало кто может им соот-ветствовать»39.

Таблица 2. Финансовые показатели ООО «Холдинговая горная компания»* с 2010 по 2019 г., млн руб.

|

Год |

Собственный капитал** |

Прибыль до налогообложения |

Фактический налог на прибыль |

Расчетный налог на прибыль |

из него в: |

Чистая прибыль |

|

|

федеральный бюджет |

региональный бюджет |

||||||

|

2010 |

80748 |

124 |

89 |

25 |

3 |

22 |

-193 |

|

2011 |

91850 |

11287 |

185 |

2257 |

226 |

2031 |

11102 |

|

2012 |

101454 |

21782 |

0 |

4356 |

436 |

3920 |

21670 |

|

2013 |

101179 |

4687 |

0 |

937 |

94 |

843 |

5132 |

|

2014 |

72771 |

12153 |

0 |

2431 |

243 |

2188 |

12110 |

|

2015 |

77337 |

28565 |

0 |

5713 |

571 |

5142 |

28566 |

|

2016 |

84162 |

6367 |

0 |

1273 |

127 |

1146 |

6825 |

|

2017 |

123974 |

90509 |

0 |

18102 |

2715 |

15386 |

89811 |

|

2018 |

93364 |

24612 |

135 |

4922 |

738 |

4184 |

25190 |

|

2019 |

86205 |

33480 |

42 |

6696 |

1004 |

5692 |

33441 |

|

Сумма за 2010–2019 гг. |

913044 |

233566 |

451 |

46712 |

6157 |

40554 |

233654 |

* ООО «Холдинговая горная компания» было учреждено ПАО «Северсталь» 7 октября 2003 года в целях управления холдинг-компаниями. Численность сотрудников, по разным оценкам, имеющимся в электронных ресурсах, составила 1–10 человек. Генеральным директором общества стал А.А. Мордашов.

** Включает в себя уставной капитал, резервный капитал и нераспределенную прибыль.

Источник: ООО «Холдинговая горная компания». URL:

Таблица 3. Страны с наибольшим числом миллиардеров

|

Место |

Страна |

Численность населения, млн чел.* |

Число миллиардеров, чел.** |

Число миллиардеров на 1 млн чел. нас. |

Изменение числа миллиардеров на 1 млн чел. нас., 2021 г. к 2020 г. |

|||

|

2020 г. |

2021 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2020 г. |

2021 г. |

абс. (+ / –) |

||

|

1 |

США |

332,6 |

335,0 |

615 |

724 |

1,85 |

2,16 |

+0,31 |

|

2 |

Китай |

1424,5 |

1428,5 |

387 |

626 |

0,27 |

0,44 |

+0,17 |

|

3 |

Индия |

1383,2 |

1397,4 |

102 |

140 |

0,07 |

0,10 |

+0,03 |

|

4 |

Германия |

83,4 |

83,4 |

106 |

136 |

1,27 |

1,63 |

+0,36 |

|

5 |

Россия |

143,9 |

143,8 |

98 |

117 |

0,68 |

0,81 |

+0,13 |

|

6 |

Бразилия |

211,8 |

213,3 |

45 |

65 |

0,21 |

0,30 |

+0,09 |

|

7 |

Канада |

37,6 |

38,0 |

44 |

64 |

1,17 |

1,68 |

+0,52 |

|

8 |

Великобритания |

67,3 |

67,6 |

46 |

56 |

0,68 |

0,83 |

+0,14 |

|

9 |

Италия |

60,6 |

60,6 |

36 |

51 |

0,59 |

0,84 |

+0,25 |

|

10 |

Япония |

125,3 |

124,8 |

26 |

49 |

0,21 |

0,39 |

+0,19 |

* Источник: база данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). URL:

**Источник: рейтинг Forbes – 2021. URL: (без учета Гонконга как территориально-административной единицы Китая).

Практическим шагом, соответствующим реализации национальных интересов, могло бы стать повышение ставки НДФЛ для людей со сверхдоходами. По числу долларовых миллиардеров Российская Федерация входит в пятерку стран-лидеров (табл. 3) , поэтому дополнительный налог на сверхдоходы мог бы существенным образом способствовать реализации национальных проектов. Однако данное решение пока так и не принято.

Таким образом, мы видим, что сама система государственного управления функционирует так, что заявленные цели и ориентиры ее деятельности во многом расходятся с реальными шагами. На фоне провозглашаемых приоритетов роста уровня и качества жизни населения, снижения уровня бедности и, в целом, развития человеческого потенциала на практике представителям крупного бизнеса удается лоббировать законы, отражающие исключительно их личные интересы, что усугубляет проблему социального неравенства, а вместе с ней и потребности широких слоев населения в социальной справедливости.

Как мы видим, устойчиво высокий уровень бедности и социального неравенства в России сосуществует со столь же устойчивыми признаками «кумовского капитализма», когда высокую прибыль получают лишь отдельные представители элитарных групп, что во многом обеспечивается нормами законодательства. Иными словами, отмечаемый многими экспертами противоречивый характер Стратегии национальной безопасности 2021 г. в полной мере отражает реальное состояние всей сложившейся за годы реализации нынешнего политического курса системы государственного управления.

Это вызывает вполне резонные опасения по поводу будущего национальных проектов, даже несмотря на то, что на последнем совещании по нацпроектам президент подчеркнул: «Сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», призвав правительство «не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний „на потом”, „на когда-нибудь”»40.

Отметим при этом, что обращение внимания членов правительства на своевременное и четкое выполнение нацпроектов фактически уже стало ежегодной практикой для главы государства.

Многие эксперты все чаще обращают внимание на ряд исторических параллелей, которые можно провести между внутренним состоянием правящих элит современной России и руководящих органов «эпохи застоя» СССР. «Зазор между пропагандой и реальностью начинает напоминать позднесоветские времена»41. С одной стороны – элиту составляют люди, которые «не пропитаны идеологией, а знают ее только на уровне затверженных формул»42, утилитарно подходящих к результатам науки, культуры и образования, но, в то же время, активно участвующих в их «развитии», навязы-

2018 год:

Из выступления В.В. Путина на совещании с членами Правительства 26 мая 2018 г.: «Не должно и не может быть никаких ссылок на какие бы то ни было обстоятельства, которые помешают вам выполнить эту работу качественно, на высоком уровне и в поставленные сроки» 43.

Из выступления В.В. Путина на совещании с членами Правительства 2 октября 2018 г.: «Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу... Мы обязаны осуществить намеченные планы. Хочу, чтобы все это хорошо понимали и были готовы к сложной, напряженной работе... Хотел бы подчеркнуть еще раз: необходимо выйти на все обозначенные в Указе рубежи» 44.

2019 год:

Из выступления В.В. Путина на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 мая 2019 г.: «Одна задержка тянет за собой целую цепочку других, в итоге работа буксует. Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться... Когда в Послании подчеркивал, что времени на раскачку нет, – это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к Правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам. Прошу им руководствоваться постоянно, а не к отчетным датам и сроку исполнения поручений»45.

2020 год:

Из выступления В.В. Путина на расширенном заседании президиума Государственного совета 28 сентября 2020 г.: «Уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат. При этом сразу хочу подчеркнуть: не следует откладывать решение сложных, системных проблемных вопросов на потом... нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года» 46.

вающих свою волю. С другой стороны, в целом в российском обществе отмечается тотальная деидеологизация режима, благодаря чему не только система управления, но и простой человек утрачивает «энергетику большой цели»47, а в рядах интеллигенции постепенно зреют недовольство и протест. Как отмечают эксперты, в эпоху застоя «деидеологизация развалила систему не только политического, но и экономического управления... элита оказалась неспособна к переменам в силу того, что не знала и не понимала страну... и эти факторы все еще во многом довлеют над нашей элитой» 48.

В противоречивом характере Стратегии национальной безопасности 2021 г. отражается и противоречивый характер динамики общественных настроений. С одной стороны, к середине 2021 г. (благодаря, по-видимому, таким шагам, как внесение изменений в Конституцию РФ, комплексная поддержка различных социально-демографических категорий населения в период пандемии и т. д.) удалось прервать негативный тренд ухудшения психологиче- ского самочувствия людей, который наметился после объявления пенсионной реформы в 2018 году.

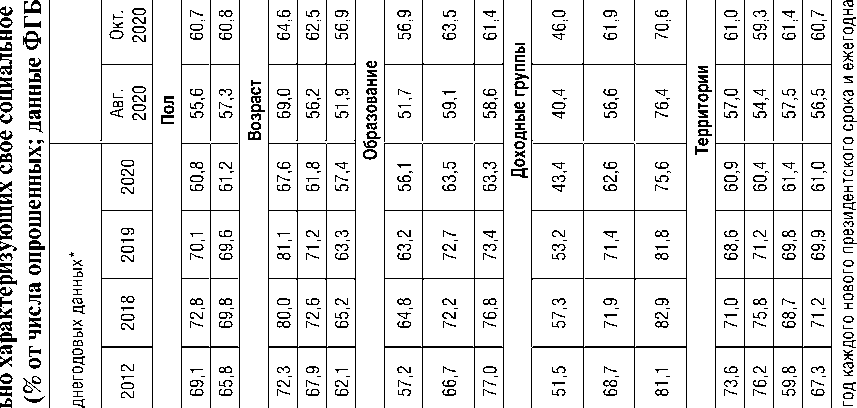

Как показывают результаты мониторинговых исследований, проводимых ФГБУН ВолНЦ РАН на территории Вологодской области, до 2018 года доля положительных оценок социального настроения жителей региона стабильно увеличивалась (за период с 2000 по 2018 год – на 25 п. п., с 46 до 71%; рис. 4, вкладка 1 ). Однако после объявления пенсионной реформы удельный вес людей, позитивно оценивающих свое повседневное эмоциональное состояние, стал снижаться, с 2018 по 2020 год уменьшившись на 10 п. п. (с 71 до 61%).

Конечно, на этот процесс во многом повлияла пандемия COVID-19, но отметим, что ни в одной из 14 основных социально-демографических категорий населения положительных изменений в динамике социального настроения не отмечалось еще в 2019 году, то есть до того, как мир узнал о существовании коронавируса.

Рис. 4. Среднегодовая динамика оценок социального настроения, % от числа опрошенных

Источник: данные мониторинга общественного мнения ВолНЦ РАН.

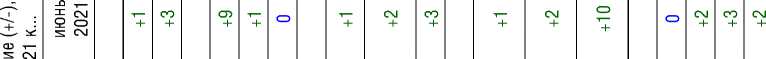

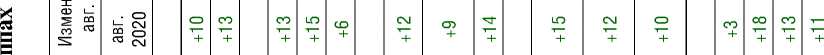

И, тем не менее, за последние 12 месяцев (с августа 2020 по август 2021 год) удалось добиться положительных изменений социального настроения, причем во всех слоях населения. В целом по области доля тех, кто испытывает преимущественно позитивные эмоции, увеличилась на 11 п. п. (с 57 до 68%); в некоторых группах этот показатель доходит до 15–18 п. п. (например, среди наименее обеспеченных слоев населения, жителей Череповца ( табл. 4; вкладка 1 ).

Таблица 4. Текущая динамика положительных оценок социального настроения в 2021 году в различных социально-демографических категориях населения, % от числа опрошенных

|

Категория населения |

Авг. 2020 |

Авг. 2021 |

Изменение (+ / –) |

|

Пол |

|||

|

Мужской |

55,6 |

65,6 |

+10 |

|

Женский |

57,3 |

69,8 |

+13 |

|

Возраст |

|||

|

До 30 лет |

69,0 |

82,3 |

+13 |

|

30–55 лет |

56,2 |

71,4 |

+15 |

|

Старше 55 лет |

51,9 |

58,1 |

+6 |

|

Образование |

|||

|

Среднее и н/среднее |

51,7 |

63,2 |

+12 |

|

Среднее специальное |

59,1 |

68,5 |

+9 |

|

Высшее и н/высшее |

58,6 |

73,0 |

+14 |

|

Доходные группы |

|||

|

20% наименее обеспеченных |

40,4 |

55,0 |

+15 |

|

60% среднеобеспеченных |

56,6 |

68,9 |

+12 |

|

20% наиболее обеспеченных |

76,4 |

86,7 |

+10 |

|

Территории |

|||

|

Вологда |

57,0 |

59,7 |

+3 |

|

Череповец |

54,4 |

72,3 |

+18 |

|

Районы |

57,5 |

70,1 |

+13 |

|

Область |

56,5 |

67,9 |

+11 |

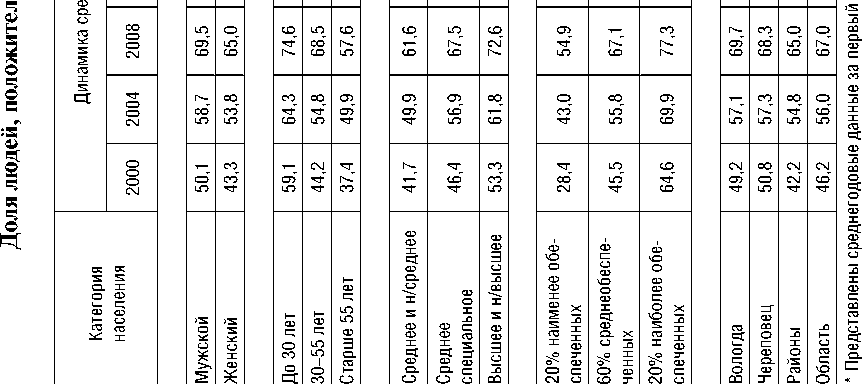

Таким образом, очевидно, что тренд ухудшения общего психологического фона, начавшийся задолго до «уханьского кризиса», в 2021 году удалось переломить. С другой стороны, результаты российских исследований показывают, что на сегодняшний день характер некоторых ключевых показателей общественного мнения в России значительно хуже, чем, например, в США и Великобритании. По данным международного исследования ИСПИ ФНИСЦ РАН49 в России выше доля людей ( вкладка 2 ):

V не удовлетворенных жизнью в стране в целом (41% против 37–38%);

V считающих экономическую ситуацию в стране «напряженной, кризисной, критической, взрывоопасной» (86% – в России, столько же – в Великобритании; 73% – в США);

V отмечающих низкую степень защищенности от возможных экономических потрясений и кризисов (44% против 19–21%);

V неуверенных в завтрашнем дне (64% против 37–38%).

Кроме того, Россия «опережает» Великобританию и США по степени актуальности для населения практически всех перечисленных в опросе проблем (кроме «невозможности пойти в отпуск отдохнуть»). В РФ больше доля граждан, чью жизнь осложняют:

-

V низкие доходы (66%);

-

V отсутствие перспектив в жизни (37%);

-

V отсутствие нормальной работы (42%);

-

V трудности с получением медицинской помощи, приобретением лекарств (39%);

-

V невозможность улучшить жилищные условия (32%);

-

V невозможность дать детям хорошее образование (21%);

-

V отсутствие безопасности на улицах, в общественных местах (21%);

-

V сложности с выплатой кредитов (19%);

-

V плохая экология (18%).

Вкладка 1

CD CM

Вкладка 2

Источник: Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие: [монография] / А.В. Торкунов, С.В. Рязанцев, В.К. Левашов [и др.]; под ред. А.В. Торкунова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова; вступ. слово А.В. Торкунова. М.: Аспект Пресс, 2021. 248 с.

Таким образом, Стратегия национальной безопасности 2021 г. в полной мере отражает общий характер всего политического курса, реализуемого Президентом РФ. В ней фиксируется явное укрепление суверенитета и усиление международного позиционирования России.

«Стратегия-2021 фиксирует новый мировой уклад без иллюзий и надежд на возвращение к прежнему порядку. Это не только и не столько признание глубокого раскола в отношениях России с Западом. Это, по сути, отказ от возможности разрешения мировых проблем на основе коллективных дискуссий и прежних глобальных институтов вроде ООН и встреч мировых лидеров – то, что регулярно предлагал Владимир Путин даже после 2014 года. Россия долго оставалась единственной страной, которая надеялась на всесторонний поиск антикризисных рецептов. И мы последние, кто замораживает такие задачи в перечне своих национальных интересов»50.

На наш взгляд, крайне важно, что в новом варианте Стратегии национальной безопасности России в качестве одного из национальных интересов зафиксировано «укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России» (п. III.25). Даже несмотря на острую актуальность и затяжной характер внутренних социально-экономических проблем, в условиях продолжающегося насаждения либерально-капиталистических ценностей глобальными элитами и в объективных условиях необходимости «оседлать волну»

технологических изменений, проблема поиска своего независимого, прежде всего духовнонравственного, пути стоит особенно остро.

При этом последние кадровые изменения, происходящие в сфере культуры, науки и образования, демонстрируют готовность главы государства не только заявлять о приоритете духовнонравственного развития, но и подкреплять данный ориентир реальными действиями. В контексте реализации основных положений Стратегии национальной безопасности можно рассматривать такие изменения, как:

V Смена ректора Высшей школы экономики, считающейся «самым крупным проводником западной идеологии в нашу страну, двигателем либеральных идей»51. 1 июля 2021 г. свой пост покинул ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Я. Кузьминов, который занимал эту должность с 1992 года и, как отмечают некоторые эксперты, являлся «идеологом либерального блока в кабмине РФ и признанным могильщиком образования»52. Его место занял бывший ректор Дальневосточного федерального университета Н. Анисимов; по мнению некоторых экспертов – «несомненно, креатура администрации Президента»53.

«Анисимов сделал ДВФУ одним из лучших университетов страны. ВУЗ лишен либерализма. В нем делают упор на практику... Также важно обратить внимание на следующий момент. Анисимов не был замечен в развитии сотрудничества с западными университетами, исследовательскими центрами, НКО и т. д. ДВФУ наладил великолепное сотрудничество с Китаем»54.

V Смена Президента Российской академии образования (РАО). Эту должность 30 июня 2021 г. заняла О. Васильева, которая, по мнению ряда экспертов, «возрождает лучшие традиции российского образования» и, вероятно, «даст новый импульс академии»55.

Лубков А. (ректор Московского педагогического государственного университета): «Как министр, Ольга Юрьевна Васильева многое делает для возрождения лучших традиций российского образования. Уже одно из первых ее заявлений на посту руководителя ведомства, о том, что образование не услуга, а особая миссия служения обществу и государству дала надежду и вдохновила на оздоровление отечественной высшей и средней школы, на преодоление кризисных явлений, накопившихся здесь в течение последних десятилетий»56.

Отметим также, что в период ее работы в должности министра образования и науки (2016–2018 гг.) «главный костяк оппонентов Васильевой составляли либералы из министерства образования, которые влияли на ведомство еще со времен бывших министров А. Фурсенко и Д. Ливанова». «Позиционирование Васильевой как противовеса либеральной общественности» отмечал директор «Минченко консалтинг» Е. Минченко. По мнению генерального директора Института региональных проблем к.п.н. Д. Журавлева, «Ольга Васильева с самого начала не совсем попадала в парадигму экономического блока правительства. Она не в полной мере разделяет позицию, согласно которой образование – это исключительно сфера услуг. Главной задачей образования она видит именно идеологическое воспитание, а не бизнес »57.

Для справки. Мнение О. Васильевой по некоторым проблемам системы образования 58:

-

1. Об уроках основ религии в школах:

-

2. О возможности введения уроков сексуального образования в школе:

-

3. О политизации школьников:

-

4. О дебюрократизации работы учителей:

-

5. О роли учебника и поддержании единого образовательного пространства: «Так сколько нужно учебников, чтобы в сознании ребенка и подростка отчеканились смыслы, образующие социокультурную матрицу, с помощью которой наши дети смогут осознать и воспринять свою социокультурную идентичность? Думаю, что хватило бы одной-двух сквозных предметных линеек, дополненных по мере взросления детей изучением многочисленных первоисточников – письменных (литература, история), материальных (архитектура, искусство), духовных (вера, традиция)»59.

«...что касается духовно-нравственных ценностей, я убеждена: любая культура, особенно наша, зиждется на христианстве. То наследие, которое нам дала христианская культура, собирается по крупицам по сегодняшний день. Это наследие нужно знать каждому человеку, без этого его личность не будет полной».

«Я бы посоветовала родителям об этом разговаривать с детьми. Без работы семейной ничего не получится. Я с трудом себе представляю, что я в школе просила бы учителя разговаривать с моим ребенком об этом. Есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, являются очень чувствительными, очень тонкими».

«Чтобы быть политизированным, нужно много знать. На сегодняшний день уровень знания истории, литературы, географии достаточно низкий. Если ты какие-то идеи кому-то несешь, они чаще всего на чем-то зиждутся. Я допускаю, что есть место протесту подростковому, который есть всегда. И иногда им пользуются взрослые люди. <...> О какой политизации можно говорить? Что, они читают философов в массовом порядке? Воспитывать и интеллектуально развивать их нужно, конечно. И дома, и в школе».

«Должно быть четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный дневник, электронный журнал. Все остальное учителя трогать не должно... Учитель не должен быть нагружен. Дурацкая отчетность кому нужна? Никому».

V Создание Межведомственной комиссии по историческому просвещению (30 июля 2021 г.), которую возглавил помощник Президента РФ В.Р. Мединский и целью которой является «обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории»60.

Основными задачами Комиссии являются61:

-

а) координация деятельности государственных органов, научно-образовательного и культурного сообщества по выработке единого подхода к осуществлению исторического просвещения и образования, а также к предупреждению попыток фальсификации исторических фактов;

-

б) анализ деятельности иностранных структур и лиц, наносящей ущерб национальным интересам Российской Федерации в исторической сфере, принятие оперативных мер по противодействию указанной деятельности;

-

в) подготовка предложений по информационному обеспечению контрпропагандистских мероприятий и проведению историко-культурных просветительских акций, связанных, в том числе, с памятными датами России и историческими событиями.

Таким образом, мы видим, что В.В. Путин планомерно, системно выводит всю систему образования и воспитания подрастающих поколений из-под влияния либеральных сил и ставит ее под контроль и координацию собственной администрации. Очевидно, что этот шаг (а точнее, целая совокупность конкретных кадровых решений) нацелен, во-первых, на усиление про-государственных, патриотических, национально ориентированных воззрений, причем не только в отдельных учреждениях, но и во всем российском обществе (что провозглашается в качестве одного из ключевых ориентиров Стратегии национальной безопасности 2021 г.). Во-вторых, это «игра вдолгую», рассчитанная не только на нынешнюю молодежь, а в первую очередь на последующие поколения россиян; на формирование (возможно, через несколько десятилетий) в российском обществе устойчивого приоритета традиционных духовно-нравственных ценностей.

Именно с этим можно связать и борьбу с многообразием учебников (следовательно – с вариативностью трактовки российской истории, традиционных ценностей и т. д.), которую ведет О. Васильева; и «наступательный подход к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации», вмененный в задачи новой Межведомственной комиссии по историческому просвещению; и недавнее высказывание министра обороны С. Шойгу (который, напомним, был предложен президентом в качестве одного из лидеров «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу) о том, что незаметное «разложение» российского общества – это «более страшная часть», чем внешние угрозы62...

Противоречивый характер Стратегии национальной безопасности, определяющей приоритеты национального развития на ближайшие шесть лет, вызывает столь же противоречивые ожидания по поводу реалистичности прорывного развития российской экономики, уровня и качества жизни широких слоев населения, преодоления социального неравенства и «кумовского капитализма». Однако, так или иначе, политический курс, начатый В.В. Путиным 20 лет назад, должен быть логически завершен; сегодня очевидно, что другого исторического пути у России просто нет.

Для этого у главы государства есть еще максимум два потенциальных президентских срока, то есть почти 15 лет с учетом периода, оставшегося до президентских выборов 2024 года. При этом, если принять во внимание объективную тенденцию роста самодостаточности российского общества, очевидно, что эффективность политического курса В.В. Путина необходимо доказывать ежегодно, не только в формальной отчетности, но, прежде всего, в субъективных оценках динамики уровня и качества жизни россиян.

Стагнация противоречивых реалий и противоречивых ожиданий населения, скорее всего, будет лишь усиливать недовольство общества, обостряя уровень социальной напряженности и скептицизма в отношении любых, даже самых оптимистичных обещаний главы государства.

И поскольку непосредственное выполнение поручений президента напрямую связано с качеством властвующих элит, с идеологическими мотивами, которыми они руководствуются, сложно не согласиться с точкой зрения о том, что будущее России находится под большим вопросом без решения первооче- редной задачи – преодоления цинизма и бездуховности как доминирующей черты идеологии современной элиты.

«Пора сделать вывод. У современной российской элиты вообще нет никакой цельной и сформулированной идеологии... главная черта правящей российской элиты – цинизм.

Если Путин смирился с такой элитой, то гос-строительство будет там же, где и сейчас. Это не значит, что все плохо. Это значит, что едва ли будет лучше... Но если он всерьез думает о стране, тогда о госстроительстве можно говорить серьезно и ответственно. И первое, что для этого требуется – заменить элиту »63.

Кадровые решения, принимаемые Президентом РФ, рассчитаны на долгосрочную стратегическую перспективу – сохранение традиционных ценностей патриотизма, государственности, высокого уровня морально нравственной ответственности у тех поколений россиян, которые сегодня еще даже не пошли учиться в школу. В этом отношении и сама Стратегия национальной безопасности, и шаги Президента, уже сегодня предпринимаемые для ее реализации, несомненно, вызывают позитивные ощущения.

В то же время сохраняются и противоречивые ожидания, вызванные прежде всего тем, что текущая реализация национальных проектов, «майских указов», Послания Федеральному собранию РФ 2018 г., социальных гарантий новой Конституции РФ и, в целом, потребностей широких слоев населения в динамичном росте уровня и качества жизни, преодолении социального неравенства и в достижении социальной справедливости по-прежнему остается под угрозой неисполнения и выведения в разряд формальной отчетности, без соответствующих ощутимых позитивных изменений в динамике общественного мнения.

Стратегия национальной безопасности фиксирует позитивные ориентиры, но рассчитанные на дальнюю перспективу, а потребности общества уже давно носят затянувшийся характер. Для «рядовых» россиян важна их реализация «здесь и сейчас». Поэтому вопросы и тревожные ожидания остаются: хватит ли В.В. Путину времени для того, чтобы завершить начатое? Что будет достигнуто к 2024 году, когда в Рос- сии пройдут очередные президентские выборы? Продолжится ли осуществляемый им курс после этого рубежного этапа? И главное, хватит ли российскому обществу терпения для того, чтобы постепенная трансформация морально-нравственной основы властвующих элит выразилась в конкретных, ощутимых для населения шагах по улучшению качества жизни?

Список литературы Стратегия национальной безопасности - 2021: позитивные ощущения и противоречивые ожидания

- Скоробогатый П. Стратегия с опорой на свои силы // Эксперт. 2021. № 29. С. 50-54.

- Яковлев А.А. Куда идет глобальный капитализм? // Мир России. 2021. № 3. С. 29-50.

- Российское общество весной 2016 г.: тревоги и надежды. Информационно-аналитическое резюме по итогам общероссийского исследования. М., 2016. 32 с.

- Механик А. Застой и идейная пустота власти // Эксперт. 2021. № 22. С. 62-68.

- О чем мечтают россияне (размышления социологов): аналитический доклад / ФНИСЦ РАН. М., 2012. 181 с.

- Пандемия COVID-19: вызовы, последствия, противодействие: [монография] / А.В. Торкунов, С.В. Рязанцев, В.К. Левашов [и др.]; под ред. А.В. Торкунова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова; вступ. слово А.В. Торкунова. М.: Аспект Пресс, 2021. 248 с.