Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа-2020: предварительная оценка итогов

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Статья в выпуске: 1 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуются особенности реализации Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года. Установлено, что динамика основных сегментов экономики и социальной сферы ЮФО в 2010-е гг. протекала по инерционному сценарию. Темпы развития многих из них заметно замедлились после 2014 г., что было связано с завершением масштабного финансирования олимпийских объектов. Негативно отразилось на динамике округа и ухудшение международного фона социально-экономического развития России, режим антироссийских санкций. Однако невыполнение значительной части целевых показателей связано и с недостатками самой Стратегии, присущими современному российскому стратегированию. Среди них восходящая к советскому планированию ориентация на линейный рост всех целевых показателей, а также преимущественно «декларативный» характер приоритетов в планах развития многих кластеров региональной экономики.Социально-экономическое развитие ЮФО в 2010-е гг. в значительной степени определялось динамикой сформированной в пределах округа Азово-Черноморской зоной опережающего роста...

Стратегия развития юфо, региональное стратегирование, кластеры экономики, зоны опережающего развития, крупные инвестиционные проекты, социально-экономические прогнозы, целевые показатели

Короткий адрес: https://sciup.org/149131307

IDR: 149131307 | УДК: 338.26 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.1.8

Текст научной статьи Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа-2020: предварительная оценка итогов

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я. Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа-2020: предварительная оценка итогов // Региональная экономика. Юг России. 2019. Т. 7, № 1. С. 88–102. DOI:

Постановка проблемы

Традиция стратегического планирования и социально-экономического прогнозирования в России насчитывает уже около столетия и восходит к первым десятилетиям советской власти (ГОЭЛРО, планы первых пятилеток). Однако окончательно сложившаяся в послевоенные десятилетия система долгосрочного территориального планирования экономики страны и крупных ее макрорегионов прекратила свое существование вместе с Советским Союзом. Хотя Совет по изучению производительных сил (СОПС) на протяжении 1990-х гг. продолжал разрабатывать комплексные прогностические документы, они не утверждались правительством РФ в качестве обязательных для исполнения [Стратегии макрорегионов ... , 2004, с. 8–10].

Комплексная стабилизация России начала XXI в. позволила в полной мере восстановить практику долгосрочного планирования, которая в настоящее время широко используется в управленческой деятельности государственных органов как на федеральном, так и региональном уровнях. В 2000–2010-е гг. были разработаны и запущены в реализацию десятки федеральных программ развития крупных отраслей национальной экономики и Стратегий развития крупных районов страны.

Южный макрорегион не является исключением. Уже в 2001 г. была принята к реализации Федеральная целевая программа «Юг России», рассчитанная на пять лет (2001–2006 гг.) [Стратегии макрорегионов ... , 2004, с. 258–306]. В на- стоящее время выполняется «Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года» (далее – Стратегия-2020), утвержденная правительством РФ в сентябре 2011 г. [Стратегия ... , 2011].

Учитывая, что более 3/4 времени, отведенного на реализацию данной программы, уже прошло, представляется возможным оценить как особенности ее выполнения, так и в первом приближении достигнутые результаты.

Общая характеристика Стратегии-2020

При анализе хода выполнения Стратегии-2020 необходимо принимать в расчет системные факторы, возникшие после 2011 г., которые не могли быть учтены разработчиками данного программного документа. Речь о существенном осложнении международного фона социальноэкономического развития России, связанного с резким обострением отношений с США и с «коллективным» Западом в целом; введением против РФ режима санкций и необходимостью существенного увеличения затрат на национальную оборону.

Вместе с тем мировой финансово-экономический кризис 2008 г. уже к моменту составления Стратегии-2020 заметно ужесточил условия социально-экономической деятельности в России и разработчики данной программы сами констатировали, что «экономический рост... будет проходить в условиях более жестких инвестиционных ограничений» [Стратегия ... , 2011, с. 18]. Очевидно и то, что при сопоставлении показате- лей социально-экономического развития ЮФО разных лет необходимо помнить о происшедшем в 2016 г. включении в состав округа новых субъектов (Республики Крым и г. Севастополя) и по возможности производить сравнительную оценку в пространственном формате ЮФО, существовавшем на момент принятия Стратегии-2020, в 2011 году.

К «узким» местам Стратегии-2020 можно отнести минимальное число представленных в ней сценариев развития. Разработчики ограничились двумя вариантами, обозначенными как «инерционный» и «инновационный», второй из которых был взят как базовый, то есть приоритетный в процессе реализации данного программного документа [Стратегия ... , 2011, с. 21].

Наличие двух сценариев задает диапазон развития, спектр возможных его подвариантов. При этом разработчики исходили из того, что «развитие ЮФО в долгосрочной перспективе будет базироваться на реализации его конкурентных преимуществ и специализации в рамках общероссийского и международного разделения труда, поэтому при любой модели экономического роста России ЮФО сохранит за собой позиции крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции, всероссийского центра туризма и рекреации, крупного промышленного и транспортно-логистического центра страны» [Стратегия ... , 2011, с. 21].

Данный тезис, взятый за основу при разработке Стратегии-2020, представляется принципиально правильным. Сложившаяся «колея» социально-экономического развития [Аузан, 2007; 2015] определяет не только инерционно-консервативные качества территориальной экономики, блокирующие инновационный рост и затрудняющие ее «прорыв» в новое качество. Данная колея предполагает сформированную производственную нишу, свое место в разделении труда, достаточно устойчивые внутренние и внешние рынки сбыта. Всем этим экономика ЮФО располагает в полной мере. Житница России, здравница России, южные ворота – не только журналистские клише, но определения, в значительной степени соответствующие социальной реальности.

Не менее важно, что комплексно были оценены и слабые места социально-экономической системы округа, в том числе сниженный (даже по меркам РФ) уровень производительности труда, слабая диверсификация отраслевой структуры экономики, низкая степень инновационной активности и отсутствие в пределах округа лиди- рующих инновационно-образовательных кластеров [Стратегия ... , 2011, с. 13–14].

Тем самым разработчики Стратегии-2020 вполне реалистично представляли социально-экономический ландшафт округа; его возможности, ресурсы, как и системные ограничения развития макрорегиона. И потому выбор в качестве стратегической цели развития ЮФО на прогнозируемый период (то есть 9–10 лет) превращение его «в одного из российских лидеров инновационного развития» [Стратегия ... , 2011, с. 17] не может не вызывать удивления. Задача представляется заведомо невыполнимой. Ее присутствие является свидетельством некомпетентности или безответственности создателей данного программного документа. Но поскольку все уже сказанное указывает на достаточный уровень профессионализма авторов Стратегии-2020, речь идет о второй причине.

Следует зафиксировать принципиальную разницу между социально-экономическим планированием советского периода и множественными Стратегиями развития постсоветской РФ. Если советское планирование осуществлялось, по сути, в рамках полностью контролируемой государственными органами экономической системы, то современное рыночное хозяйство России ее регионов обладает собственными алгоритмами развития, на которые государственные органы, разрабатывающие проектную документацию, имеют достаточно ограниченные рычаги воздействия.

Тем самым управляемость динамикой многих сегментов социально-экономической деятельности у современной власти ограничена (если не минимальна). Но составить комплексную Стратегию развития без более или менее четко прописанного плана развития данных направлений не представляется возможным. В этом месте планирующие структуры неизбежно оказываются на развилке перед двумя тупиками. Либо создание существенно усеченного программного документа, учитывающего только сегменты и направления социально-экономической реальности, за которые власть несет прямую организационную, финансовую ответственность (но насколько такой план имеет право называться Стратегией?); либо создание полноценной Программы развития, определенная (иногда значительная) часть содержания которой оказывается, по сути, просто декларацией о намерениях.

Выхода из этой тупиковой ситуации современное российское стратегирование до сих пор не нашло. И практически вся совокупность ком- плексных, детально прописанных территориальных Стратегий, в той или иной степени включает «прожектерские» фрагменты. Что отчетливо иллюстрируется уровнем выполнения / невыполнения заложенных в них целевых показателей. Не избежала этой участи и Стратегия-2020.

Итоги реализации Стратегии-2020 по ведущим направлениям экономики и социальной сферы ЮФО

Анализ промежуточных итогов реализации Стратегии по отдельным сегментам социальноэкономической сферы округа имеет смысл осуществлять в той последовательности, в какой эти сегменты были зафиксированы в данном программном документе.

Туристско-рекреационный комплекс (ТРК). Планируя развитие ТРК Южного округа, Стратегия-2020 в полной мере учитывала как сильные стороны данного комплекса (богатство и разнообразие рекреационных ресурсов; природно-климатический, исторический и социокультурный потенциал макрорегиона), так и его узкие места (низкий уровень сервиса, дефицит качественных мест размещения и кадрового персонала высокой квалификации). В расчет был принят и фактор Сочинской олимпиады-2014, способный оказать мультипликативное воздействие на развитие рекреационной инфраструктуры, общее состояние и динамику южнороссийского ТРК.

Масштабные финансовые вливания непосредственно в спортивную инфраструктуру, гостиничный бизнес, транспортную логистику и социальную сферу причерноморского субрегиона действительно заметно повысили его системный потенциал и положительно сказались на динамике туристического потока.

При этом разработчиками Стратегии не могли быть учтены факторы развития южнороссийского ТРК, проявившие себя после 2014 года. Между тем включение Крыма в состав РФ имело серьезные последствия для развития всего российского ТРК, оказав сложное воздействие на динамику внешнего и внутреннего туризма в стране. Международные санкции и падение уровня жизни значительной части россиян в середине 2010-х гг. привело к резкому сокращению масштабов зарубежного туризма, переориентировав часть отдыхающих на российские курорты. В максимальной степени от этого выиграл Краснодарский край. Опасения разработчиков Стратегии-2020 по поводу низкого качества услуг южнороссийского ТРК и его нарастающей некон-курентоспособности в сравнении с зарубежными курортами было дезоактуализировано (по-крайней мере, на время).

Не менее существенным было и то, что «внутри» России оказался Крым – по популярности отдыха у россиян второй регион после Кубани. Включение в 2016 г. полуострова в состав ЮФО усилило и без того мощные позиции южнороссийского ТРК на внутреннем рынке рекреационных услуг. В отдельных туристических кластерах (например, пляжный туризм) данные позиции стали абсолютно исключительными, в некоторых других (горный туризм) существенно усилились после Сочинской Олимпиады.

В той или иной степени вырос системный потенциал всех пяти туристических кластеров, отмеченных в Стратегии-2020 как наиболее приоритетных для развития. Стратегией не были заданы целевые показатели по турпотоку на прогнозируемый период. В реальности за 2010– 2017 гг. число туристов, посетивших ЮФО (без Крыма), выросло с 12 млн до 21 млн чел. (на 75 %). А с учетом Крымского полуострова данный показатель составил 26,5 млн чел. [Самые туристские ... , 2017].

И хотя «пожелания» разработчиков этого программного документа, указавших на предпочтительность ускоренного развития периферийных для округа туристических центров и ареалов, остались в основном нереализованными (более 80 % тур-потока в настоящее время по-прежнему приходится на Краснодарский край и Крым), южнороссийский ТРК демонстрировал активный рост. Данный вариант развития не в полной мере соответствовал критериям инновационного сценария (рост качества), но отличался высокой интенсивностью.

В сфере АПК базовым (инновационным) сценарием Стратегии-2020 закладывался выход Агропрома к концу прогнозируемого периода «на качественно новый технологический уровень производства, связанный с масштабным привлечением в отрасль инвестиционных средств, развитием инфраструктуры, формированием новых рынков и улучшением уровня жизни сельского населения» [Стратегия ... , 2011, с. 23–24].

Социально-экономическая ситуация, в которой оказалась Россия после 2014 г., сложным образом отразилась на данная планах. С одной стороны, развернутая в стране программа импор-тозамещения способствовала ускоренному развитию ряда кластеров южнороссийского агропрома. Прежде всего здесь можно выделить ово- щеводческое и плодово-ягодное направления, на которых масштабы производства были существенно увеличены.

Урожай зерновых в последние годы вырос на 20–30 % по сравнению со среднегодовыми показателями первого десятилетия XXI века. В известной мере эти успехи были связаны с благоприятными погодными условиями середины 2010-х годов. Однако сама продолжительность «серии» урожайных лет указывает на модернизацию и оптимизацию самого производственного процесса, позволившие увеличить сборы зерна (табл. 1).

Вместе с тем ряд сегментов южнороссийского агропрома, как в растениеводстве, так и животноводстве, скорее демонстрировали стагнацию, чем развитие. И в целом анализ ситуации в данном отраслевом производственном комплексе округа не обнаруживает его комплексного выхода на «качественно новый технологический уровень», как не фиксирует и заметного повышения уровня жизни сельского населения, запланированного инновационным сценарием Стратегии-2020. Можно констатировать, что несмотря на определенные успехи в сфере южнороссийского агропрома, в 2010-е гг. реализовался инерционный сценарий развития.

В нефтегазовом комплексе Стратегией-2020 намечались значительные мероприятия, которые должны были кратно увеличить размеры нефте- и газодобычи в округе, существенным образом нарастить мощности нефтепереработки, могли серьезно расширить транзитный потенциал ЮФО по транспортировке углеводородов.

К концу прогнозируемого периода добыча нефти с учетом газового конденсата в округе должна была выйти на уровень 40–50 млн т в год, природного газа – 40–50 млрд куб. м, увеличившись в сравнении с 2010 г. соответственно в 3,5–4,6 и 1,5– 2,1 раза [Стратегия ... , 2011, с. 38]. Однако за первые 7 лет реализации Стратегии-2020 план по наращению как нефте-, так и газодобычи был выполнен только на 9–13 % (табл. 2). Причины столь низкой результативности множественны. Но если большинство сегментов экономики, не продемонстрировавших динамичный рост, в первую очередь страдали от недостатка инвестиций, то нефтегазовый комплекс не мог пожаловаться на дефицит финансовых вливаний как по линии государства, так и крупных частных кампаний.

Среди факторов, сказавшихся на низких темпах развития отрасли в округе, можно назвать существенное падение цен на углеводороды в середине 2010-х гг.; режим антироссийских санк-

Таблица 1

Производство в ЮФО некоторых видов сельскохозяйственной продукции, млн т

|

Показатели |

2011 |

2017 |

2015–2017 Среднегодовой показатель |

|

Зерно |

22,7 |

34,4 |

31,0 |

|

Сахарная свекла |

10,1 |

10,9 |

9,9 |

|

Семена подсолнечника |

2,85 |

3,28 |

3,02 |

|

Овощи |

2,90 |

3,75 |

3,29 |

|

Плоды и ягоды |

0,46 |

0,84 |

0,71 |

|

Производство скота и птицы на убой |

0,98 |

0,93 |

0,91 |

|

Производство молока |

3,26 |

3,51 |

3,33 |

Примечание. Составлено автором по данным: [Регионы ... , 2007; 2018].

Таблица 2

Добыча углеводородов в ЮФО

|

Показатели |

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

2020 По плану |

Прирост за 2010–2017 гг. от запланированного, % |

|

Нефть сырая, включая газовый конденсат |

8,94 |

9,25 |

9,8 |

12,74 |

40–50 |

9,3–12,2 |

|

Природный газ |

16,27 |

16,94 |

18,61 |

19,37 |

40–50 |

9,2–13,0 |

|

Удельный вес ЮФО в добыче по РФ, % |

||||||

|

Нефть сырая, включая газовый конденсат |

1,77 |

1,81 |

1,79 |

2,3 |

||

|

Природный газ |

2,50 |

2,52 |

2,91 |

2,80 |

||

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Стратегия ... , 2011; Регионы ... , 2018].

ций, серьезно осложнивший деятельность кампаний, ведущих поисково-разведочные работы и непосредственно добычу углеводородов в округе. Но очевидно и то, что сами целевые ориентиры разработчиками Стратегии-2020 были изначально серьезно завышены. Тем более что длинный список перечисленных ими узких «мест» данной отрасли указывал на практическую невозможность существенного наращения добычи углеводородов в ЮФО за прогнозируемый период.

Не будут выполнены и амбициозные планы Стратегии-2020 в сфере транспортировки углеводородов, предполагавшие увеличить мощности округа в данном сегменте на 132 млн т условного топлива, из которых почти половина должна была приходиться на «Южный поток». Введение в строй данного газопровода планировалось на 2015 г., но его строительство было прекращено в 2014 г. вследствие неконструктивной позиции Евросоюза. А ставший его системным «наследником» газопровод «Турецкий поток» имеет в два раза меньшую пропускную способность (31,5 млрд куб. м) и должен быть введен на полную мощность уже после прогнозируемого периода, в первой половине 2020-х годов.

В угольной промышленности Стратегия-2020 предусматривала поддержание добычи угля в округе (то есть в Ростовской области) за счет технического перевооружения действующих шахт, оснащения забоев новой высокопроизводительной техникой и строительства кустовых обогатительных фабрик. Заметный рост угледобычи в области связывался с вводом в действие шахты «Садкинская-Восточная», позволяющей в среднесрочной перспективе (до 2030 г.) нарастить добычу угля до 12–13 млн т [Стратегия ... , 2011, с. 40]. Однако открытие шахты (ввод в эк- сплуатацию ее первой очереди) отложено на 2022 г., и в текущем десятилетии, по сути, реализовался инерционный сценарий – угледобыча в 2010–2017 гг. колебалась в пределах 4,5–6 млн т, заложенных еще на рубеже 2010-х годов.

Существенные коррективы в развитие угольной отрасли Ростовской области в последние годы вносит и теневая интеграция в экономику округа угольной отрасли народных республик Восточного Донбасса. Скрытая конкуренция донбасского угля могла серьезно осложнять перспективы наращения угледобычи на Юге России.

В машиностроительном комплексе ЮФО в группу наиболее перспективных отраслей Стратегия-2020 включила автомобилестроение, авиастроение, судостроение, сельскохозяйственное и железнодорожное машиностроение. При этом в данном разделе она обошлась без целевых показателей, что осложняет оценку ее промежуточных результатов. Но имеющаяся статистика свидетельствует об отсутствии сколько-нибудь значительного роста по большинству перечисленных направлений (табл. 3). Между тем округ устойчиво сохранял за собой ведущие позиции в тех сегментах машиностроения, где он доминировал и ранее (в том числе в производстве комбайнов, магистральных электровозов, вертолетов типа М-26, самолетов-амфибий).

Федеральное значение эксклюзивных региональных производств давало им доступ к бюджетным ресурсам, а развитие военных сегментов машиностроения устойчиво обеспечивалось финансированием по линии Гособоронзаказа. Динамика производств, не имевших столь надежных источников финансирования и рынков сбыта, была самой разнообразной. Для некоторых из них текущее десятилетие оказалось критическим. Отметим, в частности, закрытие в 2014 г. автосбороч-

Таблица 3

|

Виды продукции |

Производство |

Доля в российском производстве, % |

2017 к 2010, % |

||||||

|

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

||

|

Трактора, шт. |

721 |

929 |

548 |

896 |

10,47 |

7,02 |

8,76 |

12,33 |

124 |

|

Автомобили, тыс. шт. |

26,9 |

26,4 |

– |

– |

2,22 |

1,52 |

– |

– |

– |

|

Металлорежущие станки, шт. |

322 |

319 |

840 |

378 |

11,4 |

9,7 |

20,2 |

9,0 |

127 |

|

Сталь, млн т |

3,21 |

3,06 |

3,08 |

2,60 |

4,80 |

4,49 |

5,38 |

4,49 |

81 |

|

Прокат черных металлов, млн т |

0,55 |

0,85 |

1,89 |

1,34 |

0,95 |

1,43 |

3,13 |

2,26 |

244 |

|

Стальные трубы, млн т |

2,16 |

2,39 |

2,14 |

2,14 |

23,5 |

23,93 |

20,34 |

18,09 |

99 |

|

Пластмассы, млн т |

128 |

130 |

107 |

111 |

2,58 |

2,39 |

1,39 |

1,42 |

87 |

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Регионы ... , 2018].

Производство в ЮФО некоторых видов промышленной продукции (машиностроение, металлургия, химия)

ного завода Тагаз (г. Таганрог), единственного предприятия округа, выпускавшего автомобили.

Металлургический комплекс ЮФО в текущем десятилетии отметился рядом крупных (по меркам округа) проектов. Но производство стали к 2017 г. даже сократилось по сравнению с началом десятилетия, осталось на прежнем уровне и производство стальных труб. Аналогичной была ситуация в области химического производства, большинство отраслевых сегментов которого демонстрировало пульсирующую динамику, а некоторые (например, производство пластмасс) заметно сократились.

Динамика производства в большинстве сегментов легкой промышленности также демонстрировало существенные колебания по годам в зависимости от рыночной конъюнктуры (табл. 4) и мало соотносилось с прописанным в Стратегии-2020 тезисом о том, что «развитие легкой промышленности Южного федерального округа является одним из основных приоритетов региона, способствующих усилению позиции отрасли на федеральном уровне» [Стратегия ... , 2011, с. 50]. Не был реализован в полном объеме и анонсированный в данном программном документе текстильный кластер «Поволжье», предполагавший создание ряда производств легкой и химической промышленности (в том числе с использованием инновационных нанотехнологий).

В развитии строительного комплекса округа Стратегия-2020 учитывала активизацию деятельности на этапе подготовки Сочинской олимпиады, в 2011–2013 гг., после которых планировался некоторый спад масштабов строительных работ. Реальная динамика строительства в ЮФО соответствовала данному прогнозу, продемонстрировав максимальные показатели в 2013 г. с резким снижением в 2014–2015 годах. Вместе с тем согласно инновационному сценарию за период 2009–2020 гг. финансовые объемы строительных работ в округе должны были вырасти в 2,9 раз [Стратегия ... , 2011, с. 57]. Но в 2017 г. масштабы строительства в ЮФО составили только 122 % от уровня 2009 г. (соответственно 570 и 467 млрд руб. в текущих ценах), притом что общероссийский показатель превысил 189 %. Очевидно, что в 2020 г. данный целевой показатель Стратегии-2020 не будет достигнут. Сегмент жилого строительства в округе продемонстрировал в 2010-е гг. достаточно уверенный рост. И, несмотря на определенный спад масштабов строительства в последние годы, показатель 2017 г. превосходил 2010 г. на 26,5 %. Однако по темпам этого роста ЮФО заметно отставал от динамики всей страны, что привело к снижению доли округа в общероссийском показателе (табл. 5). А динамика промышленности стройматериалов больше напоминала стагнацию.

Таблица 4

Производство в ЮФО некоторых видов продукции легкой промышленности

|

Виды продукции |

Производство |

Доля в российском производстве, % |

2017 к 2010, % |

||||||

|

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

||

|

Ткани |

153 |

100 |

71,8 |

90,1 |

4,56 |

2,80 |

1,32 |

1,50 |

59 |

|

Трикотажные изделия |

25,0 |

31,5 |

20,0 |

28,1 |

18,52 |

23,86 |

16,41 |

19,86 |

112 |

|

Чулочно-носочные изделия |

1,62 |

1,21 |

1,35 |

1,93 |

0,53 |

0,43 |

0,62 |

0,91 |

119 |

|

Обувь |

26,0 |

29,2 |

26,9 |

40,5 |

25,28 |

26,24 |

29,53 |

33,90 |

156 |

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Регионы ... , 2018].

Таблица 5

Некоторые показатели работы строительной отрасли в ЮФО

|

Показатели |

Объемы производства |

Доля в российском п роизводс тве, % |

2017 к 2010, % |

||||||

|

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

2010 |

2011 |

2016 |

2017 |

||

|

Объем строительных работ, млрд руб. |

450 |

561 |

529 |

570 |

10,1 |

10,9 |

7,3 |

7,5 |

127 |

|

Ввод в действие жилых домов, млн кв. м |

6,80 |

6,93 |

8,45 |

8,61 |

11,6 |

11,1 |

10,5 |

10,9 |

127 |

|

Производство ст |

ройматериалов |

||||||||

|

Цемент |

7,92 |

7,98 |

8,88 |

8,98 |

15,71 |

14,22 |

16,16 |

16,41 |

113 |

|

Кирпич |

0,92 |

0,96 |

0,82 |

0,80 |

17,19 |

15,42 |

14,61 |

13,68 |

87 |

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Регионы ... , 2018].

В области внешней торговли Стратегия-2020 планировала существенный рост оборота, который за прогнозируемый период должен был вырасти до 45–50 млрд долл. (в 2,2–2,5 раза) [Стратегия ... , 2011, с. 63]. Однако девальвация российской валюты и резкий спад международной торговли России в середине 2010-х гг. сделал эти планы невыполнимыми. За 2010–2017 гг. внешнеторговый оборот ЮФО вырос только на 20 %. Ошибочными оказались расчеты разработчиков и в определении региона-лидера внешнеэкономических связей. Таковым стала не Ростовская область, а Краснодарский край (табл. 6).

В соответствии с инерционным сценарием менялся уровень жизни населения, росли его доходы, развивалась социальная сфера округа , хотя ряд целевых показателей данного сценария был достигнут уже в 2017 г. и за последние три года действия Стратегии-2020 они могут быть еще несколько улучшены (табл. 7). Но показательно, что реальные доходы населения за 2010–2017 гг. выросли только на 12 % и к 2020 г. могут даже не выйти на показатель инерционного сценария.

Учитывая, что в качестве своей главной стратегической цели Стратегия-2020 определи- ла «существенное и постоянное повышение уровня и качества жизни населения... путем реализации сценария устойчивого инновационного развития» [Стратегия ... , 2011, с. 63], можно констатировать, что данная цель достигнута не была, а значит, не были решены и центральные задачи всего программного документа. Однако нельзя не принимать в расчет, что именно в области социальной политики проблемы, с которыми Россия столкнулась после 2014 г., оказались наиболее ощутимы. Достаточно сказать, что за 2010– 2014 гг. рост реальных доходов населения округа составил 21,3 % (целевой показатель инерционного сценария), а в дальнейшем (2015–2017 гг.) упал на 8,5 %.

Как уже отмечалось, типичной чертой многих современных российских программных разработок федерального и регионального уровня является наличие в них «прожекторских» элементов. В Стратегии-2020 г. таковые весьма ощутимы в разделе, посвященном развитию научноинновационной сферы ЮФО. Точно фиксируя узкие места и центральные проблемы современной южнороссийской инноватики, детально перечисляя приоритетные направления инновационной деятельности в округе [Стратегия ... , 2011,

Таблица 6

Внешнеторговый оборот ЮФО, млрд долл.

|

Субъекты ЮФО |

2010 г. |

2017 г. |

2020 г. по плану |

Прирост за 2010–2017 гг. от запланированного, % |

|

Адыгея |

0,08 |

0,087 |

0,2 |

5,8 |

|

Калмыкия |

0,1 |

– |

0,3 |

– |

|

Краснодарский край |

8,69 |

11,6 |

14,4 |

51,0 |

|

Астраханская область |

0,69 |

0,88 |

4,5 |

5,0 |

|

Волгоградская область |

3,52 |

2,27 |

10,0 |

– |

|

Ростовская область |

7,36 |

9,73 |

16,0 |

27,4 |

|

ЮФО в целом |

20,4 |

24,57 |

45,4 |

16,7 |

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Стратегия ... , 2011; Регионы ... , 2018].

Таблица 7

Динамика некоторых показателей уровня жизни населения и развития социальной сферы ЮФО

|

Показатели |

2010 г. |

2017 г. |

Стратегия-2020 |

|

|

инерционный |

инновационный |

|||

|

Средняя продолжительность жизни, лет |

70,1 |

72,7 |

71,5 |

77 |

|

Врачи (на 10 тыс. чел.) |

44,4 |

43,1 |

46,5 |

51,0 |

|

Реальные доходы населения, % (уровень 2010 г. взят за 100 %) |

100 |

112 |

123 |

200 |

|

Население с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % |

16 |

13,4 |

24 |

10 |

|

Доля населения, живущего в неблагоустроенном жилье, % |

43 |

35 |

35 |

17 |

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Стратегия ... , 2011; Регионы ... , 2018].

с. 110–113], Стратегия-2020 помещает развернутый пакет проектов, которые должны быть реализованы, абсолютно не касаясь финансовых, управленческо-организационных, кадровых и т.д. аспектов достижения поставленных целей, ограничиваясь констатацией того, что реализация пройдет в два этапа (2011–2013 и 2014–2020 гг.). При этом указывается, что к 2020 г. доля предприятий, осуществляющих технологические инновации в округе, вырастет до 40 %, а удельный вес инновационной продукции в общем объеме промышленного производства составит 25 %.

Каким образом были определены данные целевые показатели, остается неизвестным. А предполагаемый их многократный линейный рост на протяжении короткого периода выглядит абсолютно невероятным, что и подтвердилось последующей реальной динамикой указанных параметров инновационной деятельности, показавшей куда более скромные темпы роста (рис. 1).

Итак, анализ практически всех сегментов социально-экономической жизни ЮФО обнаруживает их развитие в 2010-е гг. преимущественно по инерционному сценарию, что было обусловлено комплексом как внутренних, так и внешних причин.

Стратегия-2020

и пространственные особенности социально-экономического развития ЮФО

Подтверждался преимущественно консервативный характер развития округа и самой от-

Рис. 1. Технологические новации в сфере промышленного производства ЮФО

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Стратегия ... , 2011; Регионы ... , 2018].

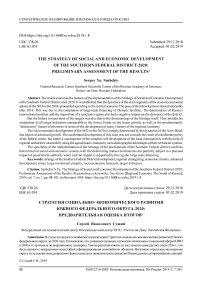

раслевой структурой реализуемых в нем крупных проектов, сохранявшей все основные черты, свойственные инвестиционной деятельности постсоветской России. Крупнейшие инвестиционные проекты пришлись на добычу и переработку полезных ископаемых (прежде всего углеводородов). В число приоритетных направлений входило развитие (модернизация) транспортной инфраструктуры ЮФО, позволявшей эти «дары природы» поставлять на внешние рынки; подготовка и проведение спортивных мегапроектов [Митрофанова и др., 2014; Митрофанова, 2014], а также создание производств, ориентированных на переработку сельхозпродукции южнороссийского агропрома.

В целом на нефтегазовый комплекс и транспортную инфраструктуру в ЮФО в 2010-е гг. приходилось почти 3/4 всего объема средств, выделенных в рамках крупного инвестирования. При этом, если инвестиции в разработку полезных ископаемых были пространственно привязаны к месторождениям, то все остальные проекты ориентировались на наиболее населенные, развитые территории округа (рис. 2).

Рис. 2. Крупнейшие инвестиционные проекты на Юге России в 2010-е гг.

Примечание. Составлено автором по данным [Крупнейшие ... , 2015].

Типичным был и набор слабых мест при реализации данных проектов, особенно в тех из них, где основным инвестором являлось государство. Это кратное превышение первоначальной сметы расходов, недоучет значимых социальных, экологических, логистических факторов [Митрофанова и др., 2016]. Несмотря на все перечисленные недостатки, крупные проекты давали серьезный толчок развитию экономики территорий, с которыми были пространственно связаны. При этом, однако, ускоренное развитие приобретало анклавно-точечный характер, не меняя инерционный характер развития всего округа, как и большинства его регионов, также демонстрировавших приверженность уже сложившимся социально-экономическим «колеям».

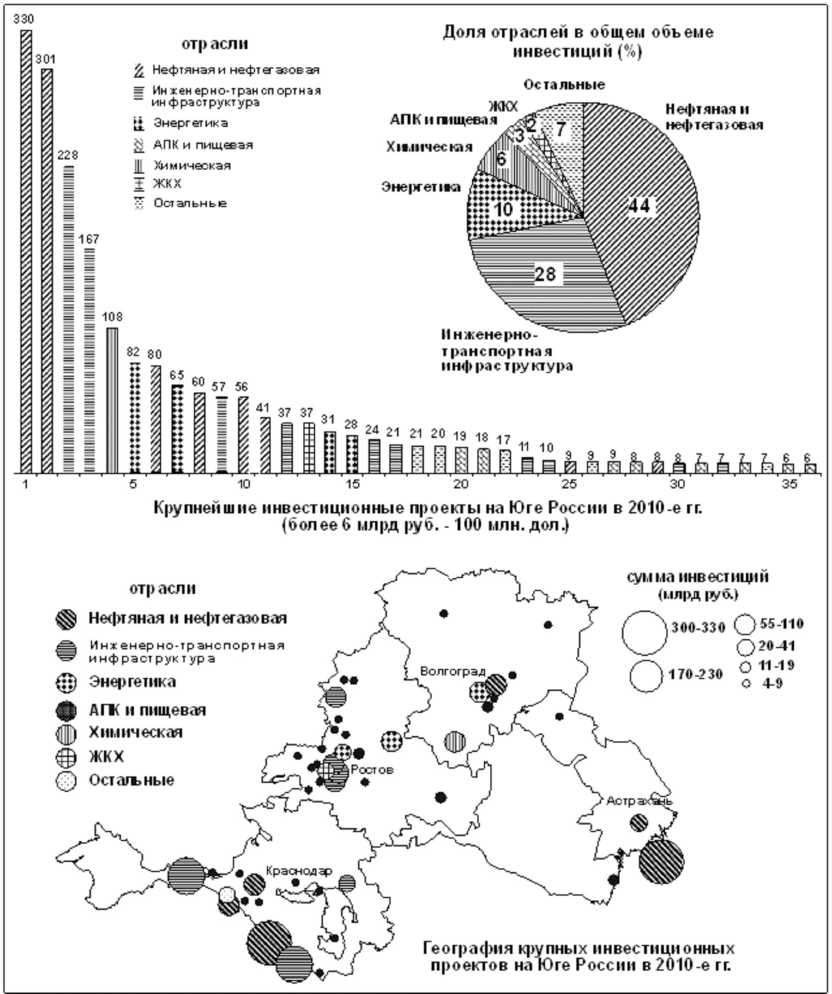

Заметим, что высокая устойчивость данных системных траекторий иллюстрируется ди- намикой не только последнего десятилетия, но и всего постсоветского периода. На протяжении 20–30 лет практически все южнороссийские регионы развиваются в своих «коридорах» (рис. 3). Истории успеха являются исключением как в округе, так и во всей России. В южном макрорегионе к таковым можно в известной мере отнести поступательное усиление Кубани, которая за последние 10–15 лет вошла в пятерку крупнейших региональных экономик страны.

Данное обстоятельство нашло отражение и в Стратегии-2020. Из 26 намеченных в ней зон опережающего развития 6 располагались на территории Краснодарского края. Еще 6 располагались в Астраханской области, по 4 приходилось на Ростовскую и Волгоградскую области, по 3 – на Адыгею и Калмыкию. При этом «на основе анализа важнейших региональных особен-

Рис. 3. Динамика позиций регионов ЮФО в общероссийских рейтингах субъектов Федерации

Примечание. Составлено автором по данным Росстата и журнала «Эксперт» [Инвестиционные рейтинги ... , 2017].

ностей, межрегиональных связей и межотраслевых взаимодействий в пределах ЮФО» разработчики данной программы объединили все множество зон опережающего роста в 3 крупные – Черноморско-Кубанскую, Азово-Донскую и Волжско-Каспийскую [Стратегия ... , 2011, с. 77], которые в таком укрупненном виде по сути заняли бóльшую часть территории округа.

Тем самым Стратегия-2020 фактически «затенила» устойчивую тенденцию внутренней поляризации социально-экономического пространства Южного округа, процесс его социодемогра-фической и экономической метрополизации [Дружинин, 2009], связанный с нарастающей концентрацией населения и экономического потенциала в столичных центрах округа и на прилегающих сельских окрестностях при параллельном демографическом опустынивании и хозяйственной стагнации большей части остальной территории, включая не только обширные сельские территории, но часть городской сети, заключающей малые и некоторые средние городские центры.

Следует также отметить формализм осуществленного социально-экономического зонирования округа и отдельных его регионов. Зонами роста были «назначены», по сути, все го-рода-стотысячники ЮФО и некоторые другие территории без комплексной оценки их интегрального потенциала. В результате из 4 выделенных в Ростовской области зон развития (Ростовская агломерация, Восточный Донбасс, Волгодонская и Юго-Восточная зоны) ареалом реального опережающего роста являлась только первая. Аналогичной была ситуация и в Волгоградской области, «на бумаге» также располагавшей четырьмя зонами роста, а в действительности только одной, совпадавшей с Волгоградской агломерацией.

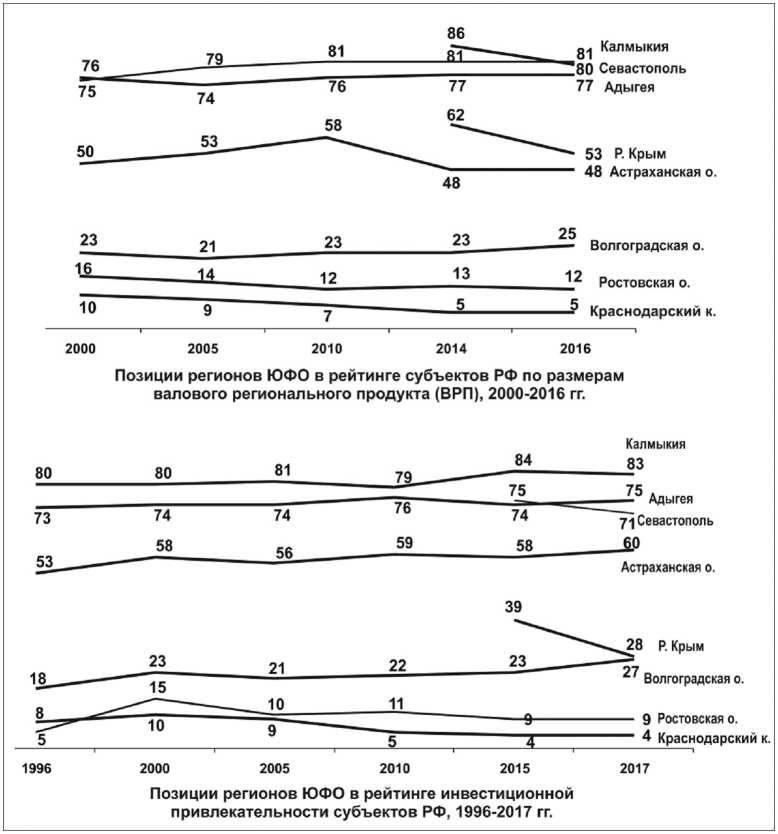

Таким образом, и в своей детализированной версии география зон опережающего развития Стратегии-2020 неточно отражала реальный социально-экономический ландшафт ЮФО, слабо учитывая пространственную «центрировку» его социодемографического потенциала. Поскольку современная экономика в самой значительной степени формируется обширной сферой услуг, ориентированной на основные средоточия населения, в пределах ЮФО вне конкуренции оказывается Азово-Черноморская зона (далее – АЧЗ) динамичного социодемографического роста, включающая большую часть Кубани и юго-запад Ростовской области (ростовская агломерация с рядом окрестных сельских районов) [Ро- зин, Сущий, 2011]. Заметим, что включение в состав округа Крыма еще более усилило социально-экономическую асимметрию ЮФО, дополнив АЧЗ югом и центральными районами полуострова.

На территорию этой зоны роста приходится около 12–13 % площади округа, но в ее пределах в настоящее время сосредоточено более 46 % жителей ЮФО – 7,5 млн человек, что представляет крупнейший в России (за пределами Москвы и Подмосковья) «сгусток» населения и социально-экономической активности, масштабы которой кратно вырастают в летний сезон, когда данная зона принимает порядка 16–18 млн отдыхающих (при среднегодовой величине турпо-тока в 20–25 млн человек) (см. рис. 4).

Все остальные территории опережающего развития ЮФО представляют разрозненные анклавы, два крупнейших из которых, приуроченные к столичным центрам Волгоградской и Астраханской областей, располагают комплексным человеческим и экономическим потенциалом, многократно уступавшим АЧЗ. Опережающий рост последней является устойчивой тенденцией, фиксируемой на протяжении ряда десятилетий. Уже в среднесрочной перспективе (к 2030–2035 гг.) в ее пределах может проживать половина населения округа. Причем на дальнейшее укрепление ее демографического и экономического потенциала будет работать не только устойчивое миграционное пополнение Кубани и южных районов Крыма, но и все более активное включение в жизнедеятельные циклы данной зоны населения самопровозглашенных республик Восточного Донбасса, уже в настоящее время активно формирующих общий рынок труда с юго-западом Ростовской области.

Следует иметь в виду и то, что опережающее развитие АЧЗ является не столько результатом целенаправленной политики Федерального центра, сколько следствием комплексного саморазвития самих местных сообществ, при помощи региональных властей успешно реализующих агроклиматические, социодемографические, транспортные, социально-экономические преимущества своих территориальных систем. Иными словами, этот опережающий рост происходил отчасти даже вопреки Стратегии-2020, одной из задач которой являлось сокращение территориальных диспропорций развития округа, поиск ресурсов дополнительного развития наиболее отсталых территорий ЮФО.

Рис. 4. Ведущие зоны опережающего развития ЮФО в настоящее время и в среднесрочной перспективе

Примечание. Составлено автором.

С этого ракурса дальнейшую сверхконцентрацию системного потенциала округа в его юго-западной части можно отнести к перечню неудач Стратегии-2020, не забывая, однако, о том, что именно опережающий рост АЧЗ позволил всему округу, несмотря на инерционный сценарий развития, заметно увеличить свои социально-экономические возможности. Одним из интегральных индикаторов этого роста является производство электроэнергии, которое за 2010–2017 гг. в РФ увеличилось на 5,4 %, а в ЮФО – на 42,2 % (см. табл. 8).

Заключение

Анализ промежуточных итогов реализации Стратегии-2020 свидетельствует о социально-экономическом развитии округа в 2010-е гг. по инерционному сценарию. При этом динамика округа была существенным образом осложнена ухудшением внешнеполитического и финансово-экономического положения России после 2014 года.

Однако расхождение между прописанным в Стратегии базовым (инновационным) вари-

Таблица 8

Производство электроэнергии в Российской Федерации и ЮФО, млрд кВт/ч

|

Территории |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2016 |

2017 |

Рост 2011– 2017, % |

|

Россия |

1 038,0 |

1 054,9 |

1 069,3 |

1 059,0 |

1 064,0 |

1 091,1 |

1 094,2 |

5,4 |

|

ЮФО |

50,5 |

54,5 |

55,8 |

60,6 |

61,7 |

69,7 |

71,8 |

42,2 |

|

Доля ЮФО в российском производстве |

4,87 |

5,17 |

5,22 |

5,72 |

5,65 |

6,39 |

6,56 |

– |

Примечание. Рассчитано автором по данным: [Регионы ... , 2018].

антом развития ЮФО и реальной динамикой округа было обусловлено не только внешними факторами и обстоятельствами, которые разработчики не могли предусмотреть, но и внутренними недостатками, присущими всему современному российскому стратегированию. Среди них восходящая к советскому планированию ориентация на линейный рост целевых показателей, положительная динамика которых задается для любого «прописанного» сценария развития.

Типовой, во многом «декларативный» характер, носил и сам набор прописанных в Стратегии-2020 приоритетов развития большинства сфер и кластеров региональной экономики, включавший положения о необходимости: модернизации и повышения эффективности производства, росте его конкурентоспособности, диверсификации линейки продукции, повышения производительности труда, внедрения инновационных технологий, оптимизации производственных цепочек и управленческих решений. Иными словами, главные задачи и стратегические приоритеты были превращены в пакеты «пожеланий» общего содержания.

Особенности реализации Стратегии-2020 стали подтверждением того, что территориальные социально-экономические системы с доминирующими рыночными механизмами функционирования в ограниченной степени поддаются планирующим воздействиям государственных органов, когда такое воздействие не подкреплено устойчивым во времени масштабным финансированием.

Список литературы Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа-2020: предварительная оценка итогов

- Аузан А. А., 2007. «Колея» российской модернизации//Общественные науки и современность. № 6. C. 54-60.

- Аузан А. А., 2015. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории предыдущего развития -эволюция гипотез//Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. № 1. С. 3-15.

- Дружинин А. Г., 2009. Глобальное позиционирование Юга России: факторы, особенности, стратегии. Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ. 288 с.

- Инвестиционные рейтинги регионов России, 2017. URL: https://raex-a.ru/ratings/regions/1996-2017. Загл. с экрана.

- Крупнейшие реальные инвестиционные проекты ЮФО, 2015. URL: http://expertsouth.ru/ratings/krupneishie-investicionnye-proekty-yufo.html. Загл. с экрана.

- Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Митрофанова И. А., Жуков А. Н., Старокожева Г. И., 2014. Постолимпийское наследие мегапроекта «Сочи-2014»: «белые слоны» и драйверы экономического роста//Менеджмент и бизнес-администрирование. № 4. С. 174-184.

- Митрофанова И. В., 2014. Итоги модернизации институциональных основ территориального менеджмента на первом этапе реализации «Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 г.»//Региональная экономика: теория и практика. № 26. C. 23-31.

- Митрофанова И. В., Иванов Н. П., Митрофанова И. А., Жуков А. Н., 2016. Российские территориальные мегапроекты: риски реализации в условиях неопределенности//Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия «Актуальные проблемы реформирования российской экономики (теория, практика, перспектива)». № 16 (195). С. 104-113.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2006, 2007. М.: ФСГС. 982 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели 2017, 2018. М.: ФСГС. 2018. 1164 с.

- Розин М. Д., Сущий С. Я., 2011. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ -начало XXI в.). Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ. 358 с.

- Самые туристские регионы России 2017 года, 2017. URL: http://turstat.com/travelrussia2017. Загл. с экрана.

- Стратегии макрорегионов России. Методологические подходы, приоритеты и пути реализации, 2004. М.: Наука. 720 с.

- Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года, 2011. URL: http://www.city-strategy.ru/UserFiles/Files/Strategy%20YUFO_2020.pdf.