Стратифицированный средневековый горизонт в Нижегородском кремле: условия формирования и предварительная характеристика

Автор: Грибов Н. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются предварительные результаты изучения культурных отложений, вскрытых раскопками в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника в кремле г. Нижнего Новгорода в 2018 г. Охарактеризован механизм формирования стратифицированного «сухого» культурного слоя на оползневой террасе в пределах берегового склона. Средневековый горизонт датирован XIII - началом XV в. В нем выделено пять разновременных слоев с археологическими находками, отделенными друг от друга стерильными склоновыми отложениями. Отмечена смена характера использования исследованного участка после завершения средневекового периода. Позднейший этап освоения (конец XV - начало XVIII в.) связан с функционированием монастырского некрополя.

Нижегородский кремль, стратифицированный культурный слой, делювий, склоновые отложения, археологические раскопки, храм святого симеона столпника, оползень, русская средневековая керамика, береговой склон, средневековая застройка

Короткий адрес: https://sciup.org/143171187

IDR: 143171187

Текст научной статьи Стратифицированный средневековый горизонт в Нижегородском кремле: условия формирования и предварительная характеристика

При обзоре материалов раскопок Нижнего Новгорода складывается впечатление, что сохранившийся от кратковременного средневекового отрезка истории города нижний горизонт культурного слоя – источник малоинформативный (Грибов, 2018. С. 21). Действительно, на современном этапе изучения памятника следы жизни средневековых нижегородцев прослеживаются почти исключительно по заполнениям материковых ям. Слои протяженного простирания XIII – начала XV в. – маломощны, лишены какой-либо структуры и фрагментированы позднейшими перекопами. Характерная мощность средневекового горизонта за пределами углубленных сооружений редко превосходит 10–15 см. Его нестратифицированность вынуждает при хронологических разработках обращаться к методам сравнительного изучения комплексов находок из котлованов http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.257.247-260

средневековых подполий, погребов и подпечных ям, исключая возможность изучения эволюции вещевых наборов, местной керамической посуды с опорой на стратиграфические наблюдения ( Грибов , 2006).

Отмеченные особенности культурных отложений в значительной степени обусловлены геоморфологией местности, в которой проходило их формирование. Все сколько-нибудь масштабные раскопы в черте средневекового Нижнего Новгорода до недавнего времени тяготели исключительно к возвышенному плато правого волжского берега с низким уровнем стояния грунтовых вод и обедненным органическими включениями маломощным «сухим» слоем. Отсутствие сколько-нибудь выраженной структуры у нижнего горизонта культурных отложений, вероятно, объясняется непрерывным характером городской жизни в средневековый период, по крайней мере, до первого тотального разорения города конницей Мамая и мордвой в 1377–1378 гг.

Вместе с тем городская селитебная территория в средневековый период охватывала участки и с другими формами рельефа – существенно отличными по условиям «осадконакопления» (седиментации) от возвышенного плато Волго-Окского Правобережья. Прежде всего это Подол – сравнительно узкая полоска правобережной поймы р. Волги шириной 150–200 м, отделяющая подошву уступа ее правого коренного берега от русла реки. Из-за повышенной влажности грунтов, подтопляемых разгрузкой водонесущих горизонтов, культурный слой в этом районе обладает повышенной консервирующей способностью. Однако следы присутствия средневековых отложений здесь были зафиксированы пока только при изучении одного искусственного обнажения (во дворе д. 24 по ул. Рождественская: см.: Гусева , 1993). Археологическими раскопками органосодержащий культурный слой Нижнего посада прослежен на двух небольших площадках только до уровня залегания горизонта рубежа XVII–XVIII вв. ( Грибов , 2018. С. 236).

В 2018 г. начались масштабные археологические исследования на участке с еще одной специфической геоморфологической обстановкой – на склоне коренного волжского берега. Работы первого полевого сезона привели к обнаружению здесь «сухого», но стратифицированного средневекового слоя. Настоящая публикация посвящена обзору предварительных результатов его изучения.

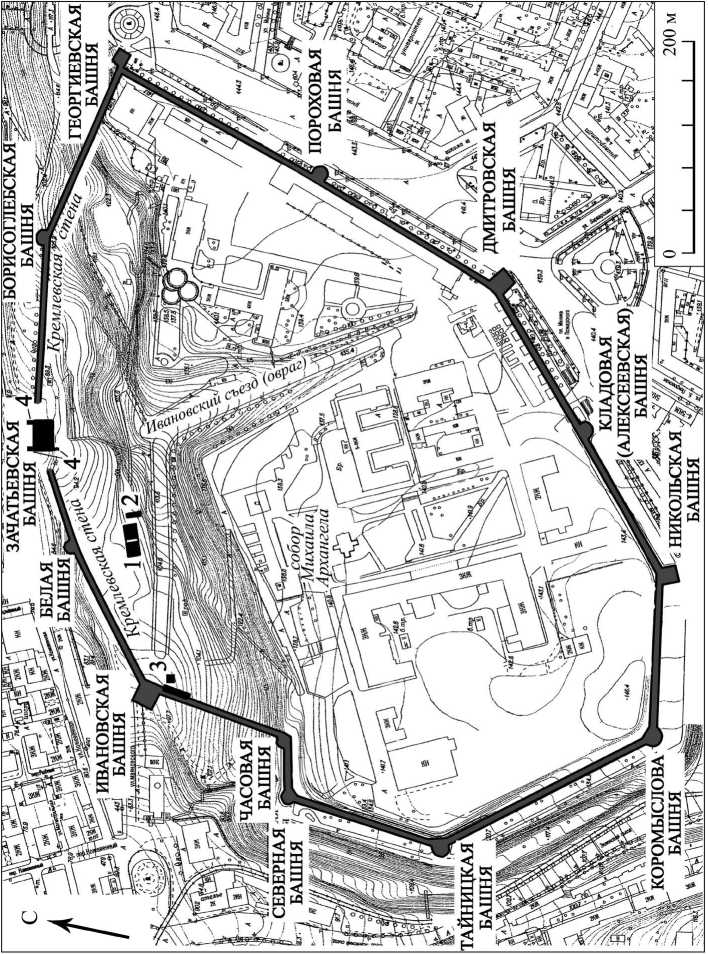

Исследования, о которых пойдет речь, проводились в нижней части Нижегородского кремля. Территория, которую охватывают стены этой кирпичнокаменной крепости, возведенной по указу Василия III на рубеже первых двух десятилетий XVI в., включает в себя не только площадку на нагорном плато, где располагались древнейшие нижегородские соборы и дерево-земляные укрепления «города Юрия Всеволодовича» 1221 г., но и значительный участок волжского косогора (рис. 1). Нижняя часть кремлевской территории располагается на древней оползневой террасе, «осложняющей» береговой склон на высоте 35–37 м над уровнем воды в р. Волге. Абсолютные отметки современной дневной поверхности террасы – 99–101 м, а бровки коренного волжского берега над ней – 137 м (в Балтийской системе высот). Ее абрис напоминает продолговатый овал длиной 200 м и шириной до 80 м. Терраса вытянута поперек склона (по линии ЗЮЗ–ВСВ) между двумя оврагами, прорезающими коренной волжский берег, – Ивановским и Почаинским. Почти по линии ее бровки проходит прясло кремлевской стены между Ивановской и Белой башнями.

Рис. 1. Топографический план Нижегородского кремля. Сечение горизонталей 1 м

1 – раскопы 1 и 2 2018 г.; 2 – шурф 2018 г.; 3 – шурф Е. И. Бакулина 2012 г.; 4 – шурфы А. И. Королева 2011 г.

В настоящее время естественный рельеф в этой части кремля изменен. Ее современная поверхность выположена и субгоризонтальна. Область тылового шва оползневой террасы (ее юго-восточная периферия) перекрыта насыпью Ивановского съезда.

Уступ волжского откоса выше оползневой террасы сложен пачками красноцветных позднепалеозойских пород татарского отдела пермской системы ( Фридман и др ., 1972). Это пестроцветные мергели, аргилитоподобные глины, песчаники и алевриты северодвинского яруса. В их толще выделены два слабонапорных водоносных горизонта, тяготеющих к абсолютным отметкам 98 и 115 м в Балтийской системе высот. Палеозойские отложения перекрыты чехлом бурых лессовидных четвертичных суглинков, мощностью около 25 м. Склон имеет северо-западную экспозицию, он – прямой, короткий и крутой, с углом наклона 34º. Заметные на его задернованной поверхности старые опол-зни-оплывины частично спланированы, а их гребнеобразные выступы использованы в качестве оснований для прокладки пешеходных дорожек.

До последнего времени нижняя часть территории кремля оставалась археологически слабо изученной. Первая обнаруженная здесь средневековая находка представляет собой клад серебряных золотоордынских монет, выкопанный при земляных работах на Ивановском съезде в 1913 г. ( Петров , 1997. С. 9). Археологические вскрытия до 2018 г. ограничивались четырьмя шурфами, заложенными у двух кремлевских башен – Ивановской (4 кв. м, см.: Бакулин , 2012) и Зачатьевской (40 кв. м, см.: Королев , 2011). По результатам этих работ сложно судить о характере освоения этого района в средневековый период. В единственном шурфе, заложенном у Ивановской башни, слой с единичной средневековой находкой – фрагментом сосуда из китайского селадона – сохранился фрагментарно и не получил хронологической атрибуции. Изучение шурфов у Зачатьевской башни с привлечением специалиста-почвоведа показало, что обнаруженные здесь отложения с инвентарем XIII–XV вв. «…не являются культурными слоями в общепринятой терминологии, а представляют собой следы смыва напластований с территории верхней площадки кремля…» (Там же. Л. 69). При шурфовке в нижней части кремля не удалось зафиксировать и каких-либо следов застройки, предшествующей возведению кремлевской стены.

Исследования, начатые в этом районе в 2018 г., были приурочены к зоне воссоздания кирпичного храма Святого Симеона Столпника, взорванного в 1928 г. Первое упоминание о Симеоновской церкви в Нижегородском кремле встречается в Писцовой книге 20-х гг. XVII в. (Писцовая и переписная книги…, 1896. Стб. 26). Тогда это было деревянное сооружение – главный храм небольшого Симеоновского монастыря. 25 июня 1715 г. деревянная Симеоновская церковь со всей утварью и колоколами сгорела в большом пожаре, охватившем большую часть Нижнего Новгорода (Новый Нижегородский летописец, С. 647). После этого происшествия обитель, вероятно, была упразднена, а в 1743 г. на месте ее главного храма была построена кирпичная Симеоновская церковь (ЦАНО. Ф. 570. Оп. 4. Д. 1546. Л. 1 об.), закрытая и разрушенная в начале советского периода.

Церковное здание предполагается воссоздать точно по месту расположения утраченного кирпичного строения. Последнее с юго-восточной стороны примы- кало к откосу Ивановского съезда, занимая участок древней оползневой террасы в 20 м от ее тылового шва и в 50–60 м от ее бровки.

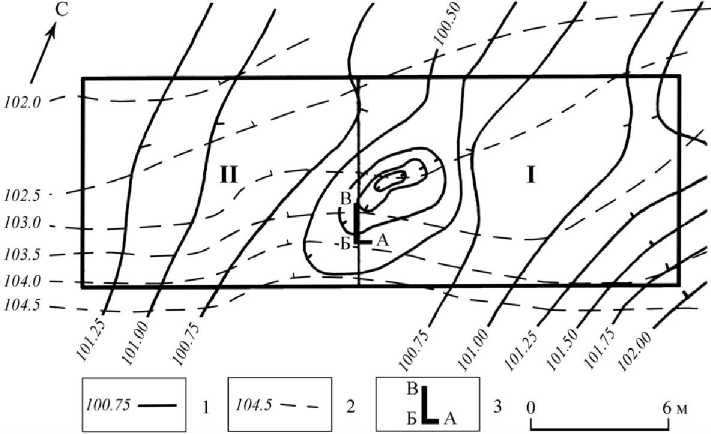

В обводах будущего строительного котлована исследован один шурф (10 кв. м) и два раскопа общей площадью около 240 кв. м. Раскопы примыкали друг к другу и почти полностью покрывали фундамент южной стены разрушенного храма (рис. 2). Раскопки начались после расчистки площадки до уровня нижних отметок залегания глыб раздробленной взрывом цементной стяжки пола кирпичной церкви. Вскрытые отложения разделяются на пять горизонтов (рис. 3).

Рис. 2. Нижегородский кремль. Рельеф поверхности древнего оползня на раскопах 2018 г. Высоты указаны в Балтийской системе

1 – горизонтали и их отметки на поверхности древнего оползня; 2 – горизонтали и их отметки на дневной поверхности площадки раскопов 1 и 2 до начала работ; 3 – место расположения стратиграфического разреза

Первый (верхний) горизонт представляет собой слой монастырского некрополя мощностью 80–90 см. Он сложен крапчатым серовато-темно-коричневым легким суглинком. В толще слоя расчищены многочисленные грунтовые захоронения, как правило, без отчетливых следов могильных ям (302 погребения 306 индивидуумов). Часть из них перерезана фундаментом храма 1743 г. Среди массовых находок – керамика XVI–XVIII вв., представленная образцами чернолощеных (преобладающих), белоглиняных гладких и краснолощеных сосудов; фрагменты посуды XIII – начала XV в. достаточно редки. Монетные находки разделяются на два периода. Наиболее ранние датируются XIV – началом XV в. Это медный пул Золотой Орды чеканки хана Хызра (761 г. х.) и медное

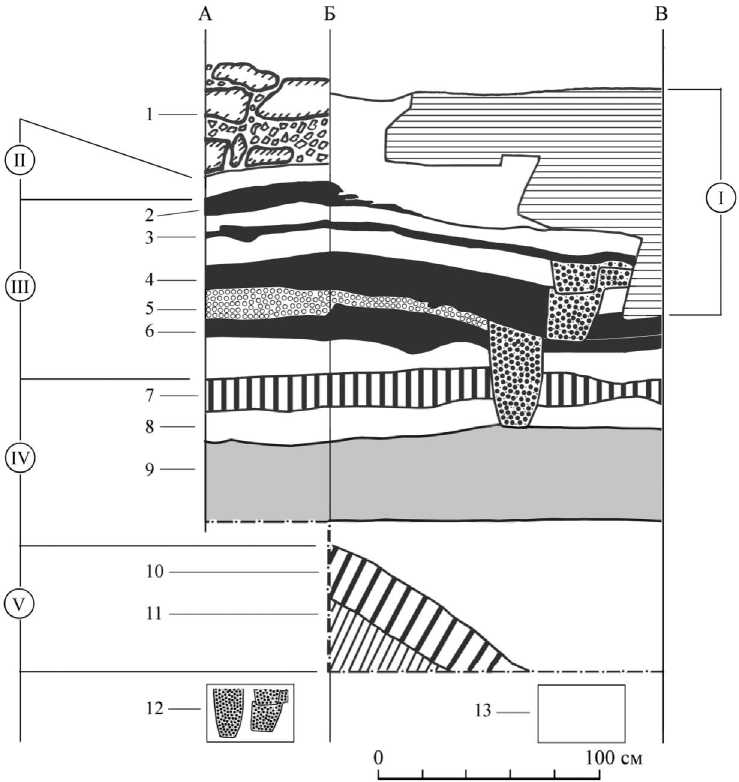

Рис. 3. Нижегородский кремль. Раскоп 1 в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника. Стратиграфический разрез

-

I, II, III, IV, V – горизонты I–V

-

1 – фундамент храма; 2 – слой 7а; 3 – слой 7б; 4 – слой 7в; 5 – стерильный деструктури-рованный грунт палеозойских отложений; 6 – слой 9а; горизонты погребенной почвы: 7 – гумусово-аккумулятивный; 8 – переходный слегка оподзоленный (А1А2); 9 – иллювиальный; горизонты почвенного профиля, сохранившиеся в верхней части блоков древнего оползня: 10 – гумусово-аккумулятивный; 11 – переходный к почвообразующему бурому покровному суглинку; 12 – разрезы разновременных частокольных канавок; 13 – стерильный суглинистый грунт делювиального происхождения

анэпиграфное пуло нижегородской чеканки периода правления Василия Дмитриевича московского (с равносторонним крестом на одной стороне и перекрещенными овалами – на оборотной, см.: Грибов , 2018. С. 155. Рис. 1). Основная масса найденных монет выпущена в промежутке конца XV – XVII в. Среди них самые ранние – «облегченные» медные пулы гг. Москвы и Твери, чеканка которых началась в 90-х гг. XV в.; серебряная денга Ивана IV. Связанные с погребениями бронзовые нательные кресты стилистически разнообразны. Наиболее ранние формы представлены односторонними удлиненными изделиями с укороченной горизонтальной осью, клинообразно расширенным окончанием нижней лопасти и с изображением восьмиконечного креста на лицевой стороне. Наиболее поздние кресты-тельники отличают «барочные» черты в оформлении («лучи» в средокрестии). Вскрытая часть монастырского некрополя может быть датирована в пределах конца XV – начала XVIII в.

Второй горизонт – стерильный желтовато-светло-коричневый нерегулярно тонкослоистый пылеватый легкий (близкий к супеси) суглинок делювиального происхождения. С уровня кровли второго горизонта зафиксированы врезки наиболее ранних могил монастырского некрополя. Мощность стерильного горизонта возрастала по направлению к береговому склону и на участках, не пострадавших от могильных ям, достигала 57 см.

Третий (средневековый) горизонт представлен пачкой гумусированных слоев с массовым включением углей и средневекового инвентаря, перемежаемых стерильными склоновыми отложениями. На большей части раскопанной площади данный горизонт слабо нарушен могильными ямами, его максимальная мощность 95 см. Большинство слоев с археологическими находками подстилаются светлым стерильным легкосуглинистым грунтом с редкими включениями комков бурого четвертичного суглинка. Их мощность варьировала от 5 до 26 см. Вблизи границ однородность грунта, образующего стерильные прослойки, как правило, нарушалась тонкой нерегулярной слоистостью, свойственной следам эрозионных размывов. Их переходы в темные угленасыщенные слои с археологическим материалом – резкие и слабоволнистые. Один из гумусированных слоев (третий сверху) лежал на линзе деструктурированных палеозойских отложений, состоящих из дресвы и мелкого щебня пестроцветных мергелей и плотных каменистых глин. В порах и на гранях структурных отдельностей этого грунта был заметен коричневатый песок, отложившийся из-за фильтрации грунта водой, насыщенной взмученными пелитообразными частицами. Максимальная мощность линзы – 56 см. Связанное с ней продолговатое, вытянутое поперек склона геологическое тело (12 × 6 м) почти полностью вошло на раскопанную площадь. Его можно интерпретировать как оплывину – небольшой оползень, вызванный переувлажнением рыхлых склоновых отложений.

При удалении от склона стерильные прослои, перемежающие слои с археологическим материалом, постепенно выклинивались, а верхняя часть средневекового горизонта обнаруживала все более глубокие следы эрозионной переработки.

Четвертый горизонт образован погребенной почвой, сформированной на светло-коричневом делювиальном суглинке, смытом с верхней части берегового склона. Почвенный профиль отчетливо дифференцирован. Его верхняя часть представлена маломощным со следами эрозионного размыва гумусово-аккумулятивным горизонтом (5–12 см), средний – слегка оподзоленным переходным (горизонт А1А2, 12 см), нижний – буровато-светло-коричневым иллювиальным горизонтом (20–25 см). С уровня верхней поверхности этой погребенной почвы на восточной половине раскопанного участка зафиксирована врезка русла неглубокой эрозионной борозды.

Материнской породой для почвообразовательных процессов служил светлокоричневый делювиальный суглинок. Его нижняя граница – резкая, мощность около 40 см. На большей части изученной площади он перекрывал поверхность древнего блочного оползня, раздробленного на отдельные пакеты с сохранением структуры почвенного покрова, который когда-то был свойственен прибро-вочной части нагорного плато. Грунт этого оползня выделен в качестве пятого стратиграфического горизонта. Вероятно, именно им сложена оползневая терраса в нижней части территории Нижегородского кремля.

Вскрытая на раскопах поверхность древнего оползня осложнена многочисленными уступами и прощелинами, вызванными разрывами сплошности оползшего массива. Его дробление на слегка разориентированные блоки легко прослеживалось по разному наклону древнего гумусово-аккумулятивного почвенного горизонта в их кровлях. По морфологическим признакам почву, обнаруженную в верхних частях блоков древнего оползня, можно связать с одним из местных реликтовых почвенных горизонтов, образовавшихся в условиях лесостепного ландшафта около 4000 лет назад ( Юртаев , 2005. С. 128, 129). Она сложена темносерым (черным во влажном состоянии) легкосуглинистым тонкопористым грунтом с ореховатой структурой мощностью около 20–25 см. Переход в подстилающий бурый суглинок – затеками, толщина переходного участка около 15 см.

Реконструкция микрорельефа верхней площадки оползня в границах исследованного участка выявила древнюю депрессию, вытянутую по меридиану от волжского откоса к волжскому руслу (рис. 2). Борта понижения покаты и не имеют выраженных бровок. Его ширина по уровню отметки 101,25 м (в Балтийской системе высот) – 18 м, глубина – около 1 м. На дне расчищена врезка небольшой водомоины, заполненной сизовато-серым влажным оглеен-ным суглинком. Образование депрессии, скорее всего, можно объяснить неравномерностью просадки отдельных частей оползшего грунтового массива. В случае русловой эрозии на ее дне в верхних частях оползших блоков вряд ли бы сохранился древний почвенный покров.

Выположенность оползневой площадки существенным образом замедляла скорость временных водотоков, размывающих береговой склон во время дождей и снеготаяния. Выявленная на раскопанном участке депрессия стала одним из мест наиболее интенсивной аккумуляции осадочного материала. После того как ее углубление было заполнено приблизительно на половину объема, прирост делювия существенно замедлился и на его основе началось формирование почвенного покрова (выделенного в качестве четвертого стратиграфического горизонта). Строительство города на верхней площадке нагорного плато в первой половине XIII в., очевидно, способствовало активизации склоновых процессов, что отразилось в перемежаемости культурных отложений стерильным грунтом, периодически смываемым с верхней части берегового склона.

В толще средневекового горизонта зафиксировано пять слоев с археологическими находками. Мощность каждого из них не превышала 12–18 см. Самый нижний слой (9б) был расчищен на небольшой площади у самого южного борта раскопанного участка. Еще один (слой 7б) отличался небольшой мощностью и слабой насыщенностью включениями. Таким образом, основной массив археологического материала средневекового горизонта происходит из трех слоев: самого верхнего (7а), кровля которого через эрозионный размыв переходит в стерильный суглинок второго горизонта; среднего (7в), наиболее мощного, состоящего (при внимательном рассмотрении разреза) из 3–4 гумусированных прослоев, перемежаемых тонкими слойками светлого пылеватого суглиника; нижнего (9а), перекрытого деструктурированным грунтом небольшого оползня-оплывины (рис. 3).

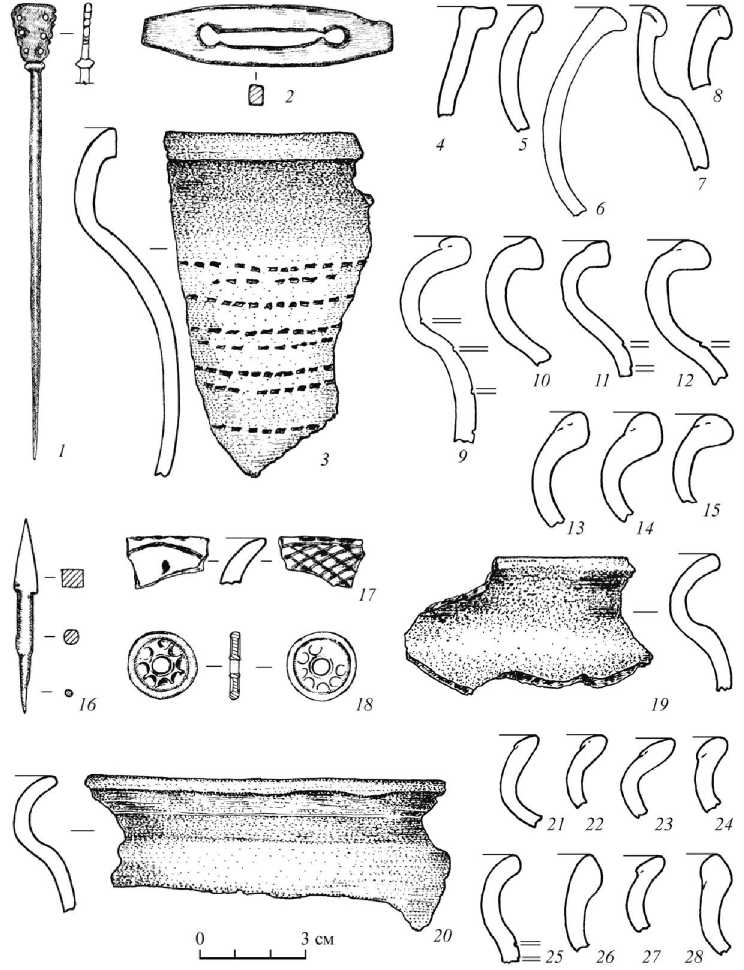

По датировкам вещевых находок и набору форм венчиков керамических сосудов средний и нижний слои (7в и 9а) заметно отличаются от верхнего слоя (7а) и близки друг другу. Время начала их формирования можно очертить пределами XIII столетия и связать с начальным этапом истории города. На это указывают встреченные в них венчики горшков «общерусского типа» – резко отогнутые наружу с характерным внутренним краевым утолщением различных очертаний (рис. 4: 9–12 ), а также фрагменты верхних частей сосудов с относительно высокой раструбообразной или близкой к цилиндру горловиной (рис. 4: 4–6 ). Отмеченные разновидности являются надежными индикаторами русской керамики XII–XIII вв. ( Коваль , 1996. С. 107, 108) (ХИВ-1, ХИВ-2). Датирующий инвентарь из этих слоев представлен железным писалом с фигурной вытянутой лопаточкой треугольной формы с зубчиками по краям (близко к типам 4 и 11 Великого Новгорода, исчезающим к середине – концу XIII в., см.: Медынцева , 1997. С. 150, 151); большим количеством фрагментов стеклянных браслетов, в том числе – рифленых и украшенных цветными эмалями; цилиндрическим замком типа В1 (в Великом Новгороде появляются в начале XIII в., см.: Кудрявцев , 2012. С. 124); железным овальным удлиненным кресалом с округлыми отверстиями по углам внутреннего выреза, которое датируется промежутком начала XII – середины XIII в. ( Колчин , 1959. С. 101).

С нижним слоем (9а) связаны следы разнообразной производственной деятельности. К ним относятся десятки обрезков лосиного рога со спилами, небольшой необработанный штуф янтаря, железные кузнечные шлаки, железный пробойник. Особый интерес представляет перекрытая развалом глинобитной печи, стратиграфически приуроченная к слою 9а яма, с которой, предположительно, можно связать производство поливной посуды. На это указывают обнаруженные в ее заполнении крупные фрагменты слегка переобожженных керамических сосудов с потеками и каплями желто-зеленой поливы. Находки, свидетельствующие о деятельности городских ремесленников за чертой нижегородского детинца еще до получения городом статуса удельной столицы (до середины XIV в.), встречены впервые.

Формирование верхнего слоя средневекового горизонта (7а), с большой долей вероятности, началось уже в период политической самостоятельности великого Суздальско-Нижегородского княжества (в середине XIV в.) и завершилось в начале XV в. В слое 7а и в заполнениях связанных с ним ям обнаружены

Рис. 4. Нижегородский кремль.

Раскоп 1 в зоне воссоздания храма Святого Симеона Столпника

Находки: 1 – писало железное; 2 – кресало железное; 16 – железный наконечник стрелы; 17 – венчик поливного сосуда из кашина; 18 – грузик свинцовый; 3–15, 20–28 – характерные формы венчиков керамических горшков

Слои 7в и 9а: 1–15 ; слой 7а и связанные с ними ямы: 16–28

1 – кв. 5, пл. 8; 2 – кв. 1, пл. 6; 16, 18 – яма 2; 17 – кв. 12, пл. 7; 3 – кв. 9, пл. 7; 4, 5, 8 – кв. 18, пл. 9; 6 – кв. 4, пл. 8; 7 – кв. 9, пл. 6; 9 – кв. 16, пл. 5; 10–12 – кв. 10, пл. 7; 13–15 – кв. 14, пл. 9; 19, 25–28 – кв. 10, пл. 5; 20–22 – кв. 11, пл. 7; 23, 24 – яма 2

осколки поливной кашинной посуды, произведенной в мастерских поволжских городов Золотой Орды (рис. 4: 17 ); уплощенный орнаментированный свинцовый грузик конца XIV–XV в. ( Седова , 1981. С. 158) (рис. 4: 18 ), железный бронебойный наконечник стрелы с удлиненной шейкой и квадратным сечением головки эпохи Золотой Орды (тип 89 по А. Ф. Медведеву, см.: Медведев , 1966. С. 82) (рис. 4: 16 ). В керамическом комплексе присутствуют верхние части сравнительно тонкостенных горшков со слегка отогнутыми наружу короткими, переходящими через уступ в плечико венчиками (рис. 4: 19, 20 ). Их краевое окончание – без заметного утолщения; как правило, оно «скошено» заглаживанием внутрь сосуда и по форме сечения напоминает треугольник или овал. Горшки с подобной профилировкой горловины и «подтреугольным краем» в Москве и на памятниках Среднего Поочья появляются только во второй половине XIV в. ( Коваль , 1996. С. 84; Бойцов , 1991. С. 39).

С каждым средневековым слоем (кроме самого нижнего слоя 9б) связаны ямы и следы оград в виде плетней или частоколов (рис. 3). Это обстоятельство делает несостоятельным предположение об образовании отложений со средневековым инвентарем путем «смыва культурных напластований с территории верхней площадки кремля». Изученный фрагмент средневековой застройки носит усадебный характер. Вероятно, он представлял собой часть Нижнего городского посада, наименее удаленную от укрепленного центра городской территории. Близость к детинцу, очевидно, являлась решающим обстоятельством при выборе раскопанного участка как селитебного места – весьма неудобного по совокупности природных факторов для проживания.

Перекрытие средневекового горизонта мощным чехлом стерильных делювиальных отложений указывает на запустение исследованной площадки на достаточно продолжительное время. Временные рамки «периода запустения» можно ориентировочно очертить в широких пределах от рубежа XIV–XV до промежутка конца XV – первой половины XVI в. Новый этап освоения раскопанного участка ознаменовался иным характером его использования. Если в средневековое время его покрывала усадебная застройка со следами присутствия различных ремесленных производств, то в промежутке конца XV – первой половины XVI в. раскопанная площадка превратилась в один из городских некрополей.

Результаты раскопок в историческом центре Нижнего Новгорода 2018 г. представляют несомненный интерес для понимания одного из механизмов стратификации «сухого» культурного слоя. Стратифицированные культурные отложения могут формироваться в пределах береговых склонов в пришов-ных зонах освоенных человеком оползневых террас по местам интенсивной аккумуляции склоновых отложений. Эволюция набора посудной керамики, прослеженная при сравнении материалов из нижних и верхнего культурных слоев средневекового горизонта, в целом подтверждает выводы, сделанные ранее по материалам из заполнений разновременных углубленных в материк сооружений (см.: Грибов , 2006). Впервые в истории археологического изучения Нижнего Новгорода следы средневековой застройки зафиксированы в нижней части территории кремля.

Список литературы Стратифицированный средневековый горизонт в Нижегородском кремле: условия формирования и предварительная характеристика

- Бакулин Е. И., 2012. Отчет об археологических исследованиях в г. Н. Новгороде на участках строительства в г. Н. Новгороде на набережной Гребного канала у д. 8 (кадастровые номера участков 52:18:006028, 52:18:060218:0004), прокладки КЛ-0,4 кВ от ТП-229, расположенного на территории Кремля, корп. 3, корп. 5, корп. 1А, корп. 11, по ул. Рождественской, д. 1-3, д. 5, д. 7, д. 9, по Зеленскому съезду, д. 10, по ул. Ильинской, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 14, по набережной Федоровского, д. 13, строительства транспортной развязки по ул. Должанской в Канавинском районе г. Н. Новгорода в 2012 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 33952, 33953.

- Бойцов И. А., 1991. Московская красноглиняная керамика XIV - начала XVI вв. и возникновение Гончарной слободы в Москве // Московская керамика: новые данные по хронологии / Отв. ред.: С. З. Чернов, М. Д. Полубояринова. М.: ИА АН СССР. С. 33-40.

- Грибов Н. Н., 2006. Хронология керамических комплексов русских поселений эпохи Золотой Орды (по материалам памятников района устья р. Оки) // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Вып. 10 / Отв. ред. Е. А. Молев. Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т. С. 62-91.

- Грибов Н. Н., 2018. Нижний Новгород в XV веке: поиски утраченного города. М.: ИА РАН. 592 с.

- Гусева Т. В., 1993. Отчет о полевых археологических исследованиях Нижегородской археологической службы в 1993 г. Т. II // Архив ИА РАН. Р-1.

- Коваль В. Ю., 1996. Керамика Ростиславля Рязанского: вопросы хронологии // Археологические памятники Москвы и Подмосковья / Сост.: Л. А. Беляев, А. Г. Векслер, Т. В. Скоробогатова. М.: Музей истории города Москвы. С. 103-133. (Труды Музея истории города Москвы; вып. 9.)

- Колчин Б. А., 1959. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. II / Отв. ред.: А. В. Арциховский, Б. А. Колчин. М.: АН СССР. С. 7-120. (МИА; № 65.)

- Королев А. И., 2011. Архитектурно-археологические исследования Зачатской башни Нижегородского кремля в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 40757, 40758.

- Кудрявцев А. А., 2012. Хронология ключей и замков средневекового Новгорода (по материалам Неревского РАскопа) // РА. № 4. С. 119-124.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII-XIV вв. М.: Наука. 182 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Медынцева А. А., 1997. Эпиграфика, писала (стили) и церы // Древняя Русь. Быт и культура / Отв. ред.: Б. А. Колчин, Т. И. Макарова. М.: Наука. С. 140-152. (Археология.)

- Новый Нижегородский летописец // Гацисский А. С. Нижегородский летописец. Нижний Новгород: Нижегородская ярмарка, 2001. С. 644-661.

- Петров П. Н., 1997. Находки джучидских монет на территории Нижегородской области // Древности Нижегородского Поволжья: сб. ст. Вып. 2: Нумизматический сборник. Т. I / Отв. ред. П. Н. Петров. Нижний Новгород: Конвек. С. 9-24.

- Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду. СПб.: Синод. тип., 1896. 338 с.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.: Наука. 196 с.

- Фридман Б. И., Балунец З. Б., Шишкова Т. А., Морозов А. А., Зубова Л. М., 1972. Геологическое строение и гидрологические условия района слияния рек Оки и Волги. Т. 1. Рукопись // Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу. № 12594.

- Юртаев А. А., 2005. Реликтовые горизонты почв Нижегородской области как объект природного наследия // Этнокультурные и геодемографические проблемы регионов России: материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию создания кафедры экономической, социальной, политической географии и методики обучения географии (15-16 марта 2005 г.). Вып. II / Отв. ред. К. П. Сергеева. Нижний Новгород: Нижегородский гос. пед. ун-т. С. 126-130.