Стратиграфический и планиграфический контексты материалов ранней стадии верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1993-1997 годов)

Автор: Белоусова Наталья Евгеньевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа стратиграфического и планиграфического контекстов залегания материалов ранней стадии верхнего палеолита многослойной стоянки Усть-Каракол-1 на участке раскопа 1993-1997 гг. В качестве объекта планиграфического анализа выступают продукты расщепления отдельностей сырья, выявленных на основе метода ремонтажа и анализа петрографических характеристик. Данный подход позволяет проследить постдепозиционную историю перераспределения артефактов в рыхлых отложениях стоянки и по-новому оценить их размещение в пространстве «культурных слоев».

Горный алтай, усть-каракол-1, ранняя стадия верхнего палеолита, планиграфический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14737841

IDR: 14737841 | УДК: 902

Текст научной статьи Стратиграфический и планиграфический контексты материалов ранней стадии верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1993-1997 годов)

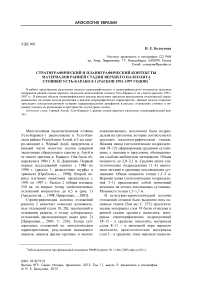

Многослойная палеолитическая стоянка Усть-Каракол-1 расположена в Усть-Кан-ском районе Республики Алтай, в 3 км северо-западнее с. Черный Ануй, приурочена к нижней части пологого склона северной экспозиции, образующего стрелку р. Ануй и ее левого притока р. Каракол. Она была обнаружена в 1984 г. А. П. Деревянко. Первый период исследований охватил с 1986 по 1990 г. (раскоп 1, разведочные шурфы и траншея) [Проблемы…, 1998]. Второй период изучения памятника продолжался с 1993 по 1997 г. Раскоп 2 (общая площадь 250 кв. м) вскрыл толщу плейстоценовых отложений мощностью до 6,5 м (рис. 1) [Археология…, 1998; Природная…, 2003].

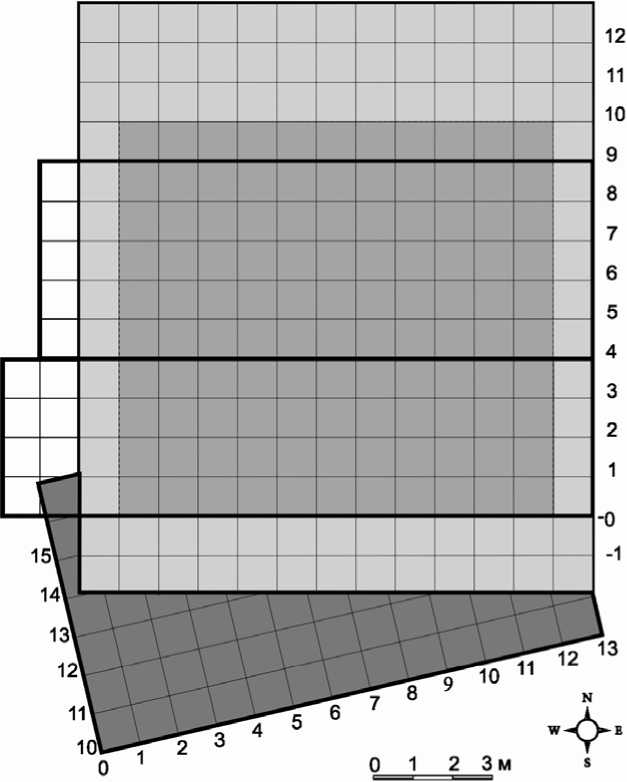

Стратиграфическая колонка отложений раскопа 2 включает комплекс аллювиальных отложений (слои 19, 20), залегающий в основании разреза, и толщу субаэральных отложений, расположенную выше (рис. 2) [Природная..., 2003. С. 236]. Толща субаэральных отложений по литологическим характеристикам, результатам пыльцевого анализа, анализа фауны крупных и мелких млекопитающих, моллюсков была подразделена на три пачки, которые соответствуют крупным палеогеографическим этапам. Нижняя пачка (литологические подразделения 18–12) сформирована средними суглинками, с линзами и прослоями, обогащенными глыбово-щебнистым материалом. Общая мощность до 2,0–2,5 м. Средняя пачка (литологические подразделения 11–4) выполнена легкими и средними лессовидными суглинками. Общая мощность толщи 1,5–2 м. Верхняя пачка (литологические подразделения 3–1) представляет собой почвенный комплекс на легких лессовидных суглинках. Мощность толщи 1,5–1,7 м.

В культурно-хронологической колонке отложений стоянки было выделено пять основных этапов [Там же. С. 275]: археологические материалы слоя 19 были отнесены к ранней стадии среднего палеолита, материалы стратиграфических подразделений 18–13 – к среднему палеолиту, материалы слоев 8–11 – к начальной поре верхнего палеолита, археологические материалы слоя 5 – к среднему этапу верхнего палеоли-

Условные обозначения l l - площадь раскопа 1993 г.

I | - площадь раскопа 1994 г.

I | - площадь раскопа 1995 г.

7-21/0-4 - нумерация квадратов в сетке раскопа 1996 г.

8-21/4-9 - нумерация квадратов в сетке раскопа 1997 г.

Рис. 1. Сетка квадратов раскопа 1993–1997 гг. памятника Усть-Каракол-1

та, материалы слоев 4–2 – к позднему этапу верхнего палеолита. На основе анализа данных микростратиграфии и планиграфии палеолитических горизонтов, исследователями был сделан вывод о незначительном плоскостном перемещении материала склоновыми процессами [Археология…, 1998. С. 67]. В целом, положение артефактов в системе литологических подразделений разреза было оценено как in situ.

В процессе исследования памятника Усть-Каракол-1 (раскоп 2) литологические подразделения 8, 9.1, 9.2, 9.3, 10, 11.1, 11.2 и 11.3, пачки слоев 8–11 рассматривались исследователями как отдельные «уровни обитания» палеолитического человека [Там же.

С. 62]. Впоследствии было принято членение культурных остатков пачки слоев 8–11 согласно крупным стратиграфическим подразделениям – слои 8, 9, 10, 11 [Природная..., 2003]. В соответствии с данным вариантом членения культурных отложений осуществлялся и технико-типологический анализ каменной индустрии. Технико-типологическое сходство каменных материалов из слоев 8–11 позволило исследователям объединить индустрии этих стратиграфических подразделений в единую культурнохронологическую группу ранней стадии верхнего палеолита [Археология…, 1998. С. 275]. Каменные индустрии слоев 8–11 были отнесены к усть-каракольскому варианту начальной стадии верхнего палеолита и, согласно точке зрения исследователей, представляют результат эволюционного развития местных среднепалеолитических традиций [Деревянко, 2001. С. 89; Деревян- ко, Шуньков, 2002. С. 39; Деревянко, Шунь-ков, 2004. С. 31].

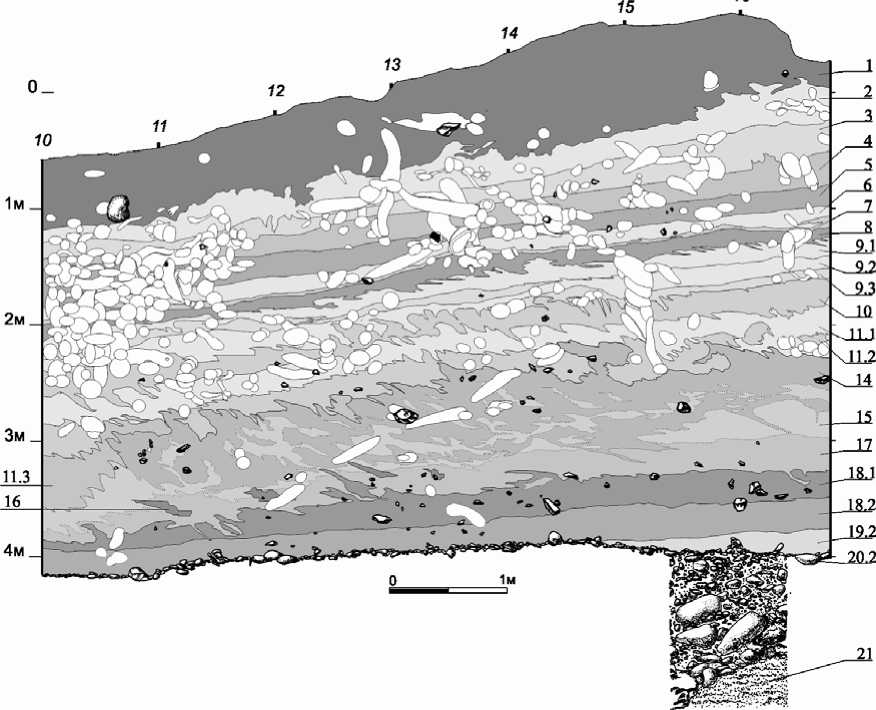

Предпосылкой для нового этапа анализа стратиграфического и планиграфического контекстов залегания материалов ранней стадии верхнего палеолита стоянки послужили данные, полученные в результате применения метода ремонтажа и распределения коллекции каменных артефактов из слоев 8–11 по отдельностям сырья на основе петрографических характеристик. Эти подходы, позволяя установить принадлежность нескольких изделий к процессу расщепления одного куска сырья, показали, что в пределах пачки слоев 8–11 продукты расщепления одной отдельности могут залегать одновременно в нескольких стратиграфических подразделениях (рис. 3). Данное обстоятельство определило необходимость тщательного анализа контекста залегания археологических материалов ранней стадии

Рис. 2. Разрез восточной стенки раскопа 1995 г. памятника Усть-Каракол-1 (по: [Природная…, 2003. С. 239. Рис. 124])

Рис. 3. Схема связей апплицирую-щихся артефактов, расположенных в разных литологических горизонтах стоянки Усть-Каракол-1

верхнего палеолита и поставило под сомнение первоначальную интерпретацию литологических горизонтов 8–11.3 или слоев 8–11 как «отдельных пачек культурных отложений» [Постнов, 1998. С. 45] или «уровней обитания» [Археология…, 1998. С. 64; Природная…, 2003. С. 298].

С целью поиска решения возникшей проблемы в рамках настоящего исследования было необходимо осуществить распределение артефактов горизонтов 8–11.3 по отдельностям сырья на основе метода ремонтажа 1 и анализа петрографических характеристик изделий 2; планиграфический анализ групп апплицирующихся изделий и групп артефактов, распределенных по отдельностям сырья на основе петрографических характеристик; анализ стратиграфи- ческого контекста залегания каменных артефактов ранней стадии верхнего палеолита.

Объединение каменных артефактов в группы по отдельностям было основано на методе ремонтажа и на анализе специфических характеристик каменного сырья, использовавшегося для расщепления обитателями стоянки (тип сырья, цвет, текстура, зернистость, слоистость, свойства галечной поверхности и поверхности куска породы, характер вкрапленников и пр.). Если метод ремонтажа позволяет установить последовательность операций, производимых в рамках расщепления одной отдельности, то распределение артефактов по отдельностям на основе петрографических характеристик дает возможность отделить дебитаж одного куска сырья от другого без апплицирования. Как показывает опыт исследования каменных индустрий стоянки Усть-Каракол-1 на участке раскопа 1, «распределение материала по отдельностям сырья трудоемкий процесс, однако, для памятников, где сырьевая база петрографически пестра и общее коли- чество находок относительно не велико, с минимальными ошибками возможен» [Славинский, 2007. С. 199].

Исходным сырьем для каменных индустрий стоянки в основном служил местный галечный материал и в редких случаях не окатанные обломки породы [Постнов и др., 2000. С. 19]. Спектр использовавшегося сырья крайне разнообразен [Природная..., 2003. С. 274] и включает осадочные породы (45,4 %), в основном представленные песчаниками и алевролито-песчаниками, и вулканические породы (32,8 %), представленные афировыми и парфировыми разностями. Кроме того, встречаются яшмоиды (4,4 %), переходные к яшмоидам сильно окварцо-ванные афировые эффузивы (3,5 %) и роговики (10,4 %). Петрографические свойства эффузивов, яшмоидов и переходных к яшмоидам эффузивов позволяют довольно точно распределить их в группы по отдельностям сырья. Песчаники, алевролито-пес-чаники и алевролиты, напротив, являются по большей части однородными в своих свойствах и их распределение в группы затруднено.

Анализ стратиграфического и планигра-фического контекстов залегания ранневерхнепалеолитических археологических материалов требует уделить особое внимание литолого-стратиграфическому описанию слоев 8–11 (см. рис. 2). Данный аспект был детально рассмотрен в ряде статей и монографий, посвященных исследованию памятника Усть-Каракол-1 [Археология…, 1998. С. 64; Деревянко, Шуньков, 2002. С. 19; Природная..., 2003. С. 240]. Для всей пачки слоев 8–11 характерны единые текстурноструктурные особенности – формирование специфических S-образных текстур, указывающих на смещение склонового чехла по дефлюкционно-солифлюкционному типу. Нижняя граница толщи нечеткая, представляет зону послойных сдвигов и перемешивания приподошвенной части описываемой толщи и нижележащих отложений (слои 12, 13 и 14).

Слой 8 зафиксирован на всей площади раскопа и представляет гумусовый горизонт погребенной черноземовидной почвы. Нижняя граница расплывчатая, языковатая. Слой 8 содержал 96 каменных артефактов.

Слой 9 представлен тремя литологическими горизонтами. Горизонт 9.1 маловыразителен, сформирован чередующимися на- клонными прослоями темно- и светлоокрашенных суглинков; его максимальная мощность составляет 10–15 см. Границы прослоя нечеткие, условные. Горизонт 9.2 не выдержан по всей площади раскопа. В северной части восточной стенки прослеживается локально в виде осветленной полосы с нечеткими границами. Вероятнее всего, горизонт 9.2 является динамическим, а не седиментационным образованием, точнее – зоной раздела грунтовых масс, сдвинутых друг относительно друга. Горизонт 9.3 зафиксирован на всей площади раскопа. Границы горизонта нечеткие, волнисто-языко-ватые (языки до 40 см глубиной при ширине 3–4 см) и пилообразные. В отложениях горизонта 9.3 было зафиксировано 4 размытых в своих очертаниях кострищных пятна, одно из них находилось на границе с горизонтом 10. Основная площадь кострищных пятен, зафиксированных в квадратах 11/10 и 12/0, вскрыта не была и осталась за стенками раскопа. Слой 9 содержал 1 099 каменных артефактов.

Слой 10 был зафиксирован на всей площади раскопа и является наиболее мощным – в среднем 20–30 см. Подошва слоя пологоволнистая, нижняя граница языковатая, нечеткая. Языки клиновидной формы, остроконечные, проникающие на глубину 20–30 см, шириной от 1 до 3 см, разных оттенков, накладывающиеся друг на друга. В слое 10 было зафиксировано 2 кострищ-ных пятна размытых очертаний. Слой 10 содержал 677 каменных артефактов.

Слой 11 представлен тремя литологическими горизонтами. Граница горизонта 11.1 нечеткая, языковатая, на боковых стенках пилообразная, «растащенная», но уровень выделяется хорошо благодаря яркому белесому цвету. В северо-восточном углу он выражен плохо, сильно растащен склоновыми процессами. Горизонт 11.2 более четко выражен в северо-западной части раскопа в виде сплошного слоя мощностью от 10 до 20 см. На других участках раскопа слой представлен фрагментарно в виде заполнителя клиновидных и карманообразных пере-углублений (глубиной до 50–70 и шириной до 50 см). Нижняя граница нечеткая, язы-коватая, однако, благодаря цветовому контрасту с отложениями подстилающего слоя, выделяется хорошо. Отдельные языки заканчиваются своеобразными шарообразными расширениями в нижележащей толще отло- жений, достигающими 20–30 см в поперечнике. Горизонт 11.3 выделен только в северо-западном углу раскопа в виде локального линзовидного тела с нечеткими границами, приуроченного к приподошвенной части уровня 11.2. Слой 11 содержал 385 каменных артефактов.

Для отложений слоев 8–11 была получена серия радиоуглеродных измерений по древесному углю и гуминовым кислотам из кострищ в слоях 10 и 9 [Археология…, 1998. С. 64]. Она определила возраст вмещающих отложений каргинским временем (изотопная стадия 3): для кровли слоя 10 была получена дата 35 100 ± 2 850 л. н.; для горизонта 9.3 – две даты 33 400 ± 1 285 и 29 720 ± 360 л. н. Из прокала очажной линзы в подошве слоя 9 были получены еще две: методом РТЛ – 50 000 ± 12 000 л. н. и по радиоуглеродному методу – 29 860 ± ± 355 л. н.

На основе наблюдений петрографических свойств изделий около 30 % артефактов коллекции (исключая чешуйки и осколки) из горизонтов 8–11.3 разбито на группы по отдельностям. Таким образом, было выявлено 63 группы; планиграфическому анализу были подвергнуты 17 групп. На основе метода ремонтажа выявлено 28 групп ап-плицирующихся артефактов (в среднем по 2–3 изделия в группе), которые составляют, в целом, около 10 % коллекции. Планигра-фическому анализу были подвергнуты все группы.

Планиграфический анализ позволил проследить особенности распределения продуктов расщепления отдельных кусков сырья на древней поверхности склона, проанализировать постдепозиционную историю перераспределения данных артефактов в рыхлых отложениях стоянки, а также дал возможность по-новому взглянуть на размещение этих артефактов в пространстве «культурных слоев».

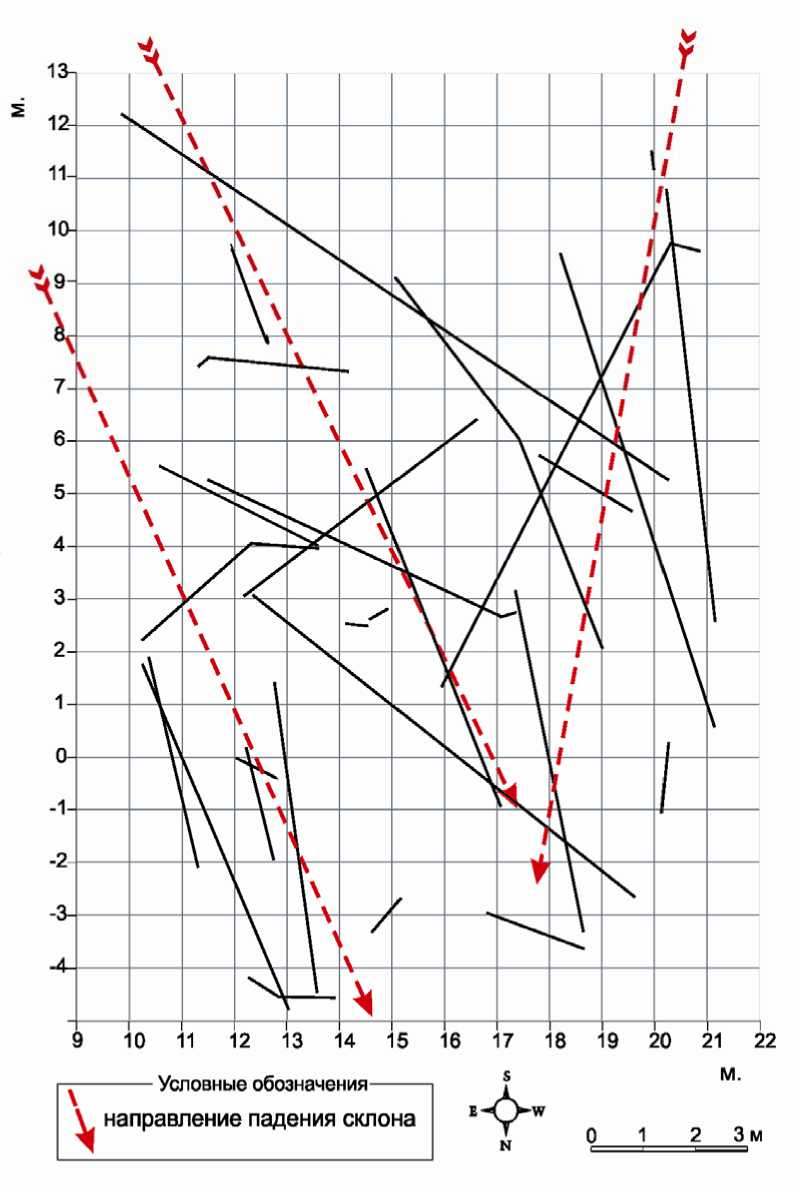

Анализ планиграфического распределения групп ремонтажируемых изделий демонстрирует определенную закономерность. Практически каждая линия, соединяющая элементы ремонтажа на плане (рис. 4), совпадает с направлением падения склона на площади раскопа 2 и тем самым отражает распределение продуктов расщепления отдельных кусков сырья вдоль склона (на 5– 10 м). Угол падения склона в древности ориентировочно составлял 10–15° [Природ- ная..., 2003. С. 235]. Планиграфический анализ артефактов, сгруппированных по отдельностям на основе петрографических наблюдений, также позволил выявить ряд закономерностей. Скопления дебитажа отдельных галек выделяются только в южной (вверх по склону) части стоянки. Все скопления подчинены тенденции распределения вдоль склона на расстояние до 17 м, часто в форме конусов и узких полос. Скопления, как правило, более концентрированы в южной части, но постепенно рассеиваются вниз по склону. Выявленные закономерности, на наш взгляд, также отражают влияние гравитационных процессов на распределение археологического материала в условиях склона и подтверждают предположение исследователей о «плоскостном перемещении материала склоновыми процессами» [Археология…, 1998. С. 67]. Скопления артефактов в форме конусов, полос, растащенных на значительное расстояние, могут свидетельствовать, в частности, о некотором перемещении материала склоновым смывом [Висла Балка…, 2002. С. 28]. В пользу сильной активности склоновых процессов говорит и характер пространственной вариабельности мощности слоев на участке раскопа 2. Мощность толщи ранневерхнепалеолитических отложений в юго-восточном углу раскопа (вверх по склону) составляет около 0,6 м, а в северо-западном направлении (вниз по склону) увеличивается до 1,5 м [Природная..., 2003. С. 240].

Вероятнее всего, активно заселяемым древним человеком участком стоянки была ее южная часть (выше линии 5 м по оси Y на плане). Это предположение основано на том, что выявлены лишь единичные отдельности, продукты расщепления которых присутствуют исключительно в северной части стоянки. Степень «растащенности» дебита-жа отдельных кусков сырья указывает на то, что на нижний по склону участок большая доля артефактов была перенесена уже склоновыми процессами. К тому же в северной части стоянки расположено только одно из зафиксированных на участке раскопа 2 семи кострищ. Судя по сохранившимся концентрированным скоплениям дебитажа отдельных кусков сырья, именно южный участок наименее нарушен склоновыми процессами.

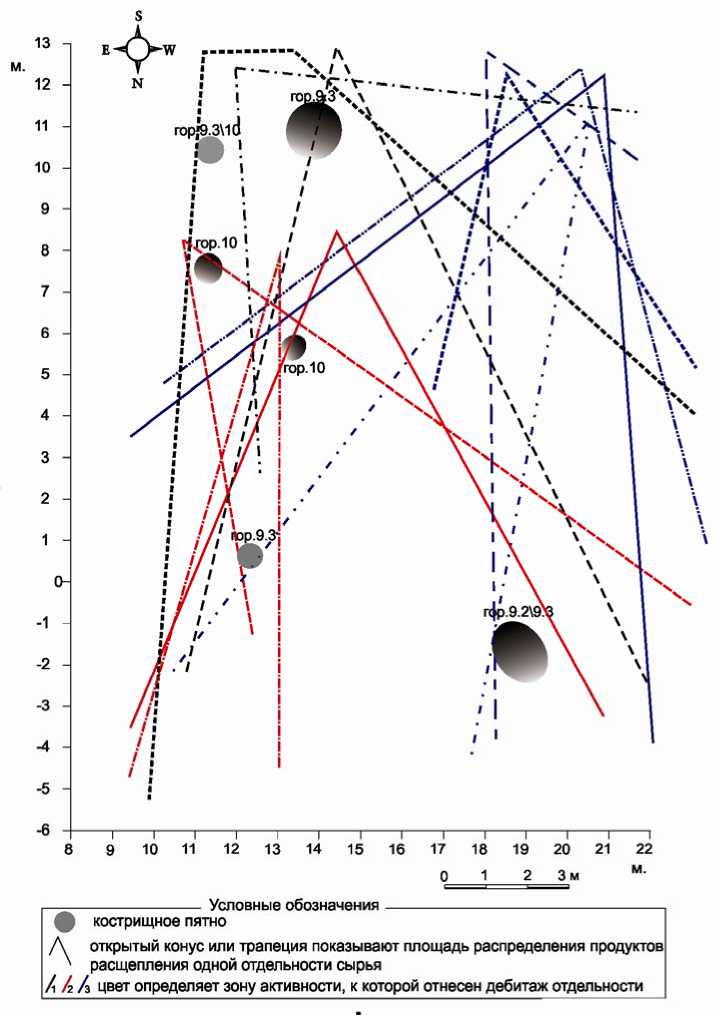

На основе характера распределения де-битажа отдельных кусков сырья и расположения кострищных пятен были выявлены

Рис. 4. Связи апплицирующихся артефактов из горизонтов 8–11.3 на плане раскопа 2 стоянки Усть-Каракол-1

три основные зоны активности древнего человека (рис. 5). Все зоны тяготеют к южной части раскопа 2 и связаны с наиболее возвышенными участками склона. Зоны 1 и 2

расположены рядом и непосредственно сопряжены с пятнами кострищ (все пятна кострищ размыты в своих очертаниях по направлению падения склона). В зоне 3,

Рис. 5. План-схема расположения кострищных пятен и распределения продуктов расщепления нескольких отдельностей сырья на плане раскопа 2 стоянки Усть-Каракол-1

которая выделяется на основе большего количества отдельностей, кострище зафиксировано не было.

Анализ вертикального распределения продуктов расщепления отдельных кусков сырья и кострищных пятен в геологическом теле слоев 8–11 указывает на то, что в период осадконакопления этих горизонтов исследуемый участок стоянки активно заселялся древним человеком в течение относи- тельно короткого промежутка времени. Вероятно, имело место единовременное в историческом плане заселение стоянки, включившее в себя несколько кратковременных и хронологически очень близких эпизодов. Нивелировочные отметки глубин залегания продуктов расщепления одной отдельности могут значительно отличаться даже на площади одного квадрата (20–30 см), но, в целом, продукты расщепления всех основных анализируемых отдельностей сосредоточены на одном уровне, согласно единому рельефу древней поверхности (исключение составляют некоторые артефакты, зафиксированные в зоне интенсивных биотруба-ций). Активный период заселения стоянки, судя по всему, был связан со временем формирования литологических горизонтов 9.3 и 10, в которых и на контакте которых зафиксированы все кострищные пятна.

Важным аргументом в пользу того, что археологические материалы слоев 8–11 следует рассматривать как результат единого, относительно короткого, эпизода заселения стоянки, имевшего место в период накопления горизонтов 9.3 и 10, свидетельствует также характер послойного распределения артефактов, сгруппированных по отдельностям сырья. Во-первых, продукты расщепления почти каждой выявленной отдельности рассредоточены по разным литологическим горизонтам – от горизонта 8 до горизонта 11.3 (в основном в пределах горизонтов 9.3 и 10). Например, среди изделий, принадлежащих отдельности 16 (пластины, фрагмен- ты пластин, отщепы, орудия на обломках, полученные в результате расщепления отдельности афирового эффузива), в горизонте 10 зафиксировано 13 артефактов, в горизонте 9.3 – 10 артефактов, в горизонте 9.2 – один артефакт, в горизонте 11.1 – один артефакт. Во-вторых, доля продуктов расщепления одного куска сырья, как правило, численно уменьшается вверх и вниз по разрезу от уровня горизонтов 9.3 и 10.

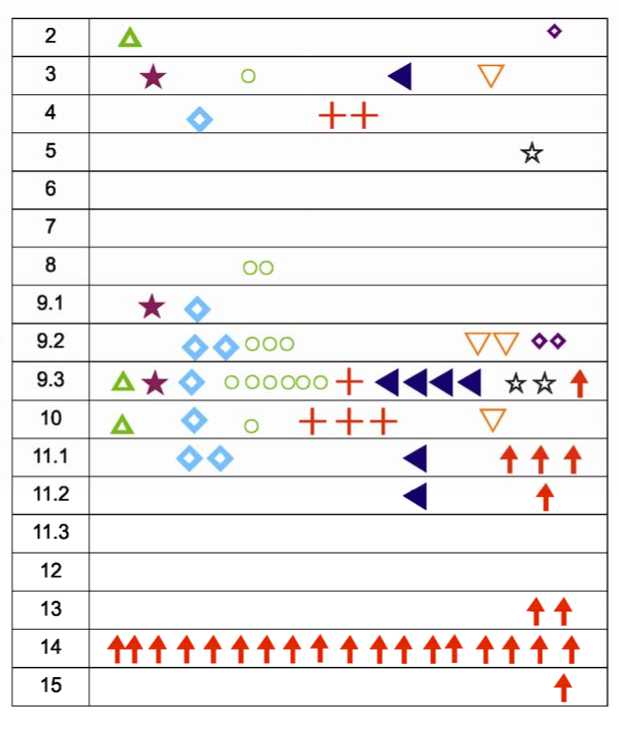

Посредством послойного распределения дебитажа отдельных кусков сырья было установлено также, что единичные артефакты, зафиксированные в горизонтах 11.1 и 11.2, принадлежат отдельностям сырья из подстилающих горизонтов 14 и 15 нижней пачки отложений (рис. 6). Это объясняется, на наш взгляд, сложным генезисом слоя 11. По мнению исследователей, он представляет зону послойных сдвигов и перемешивания приподошвенной части отложений слоев 8–11 и нижележащих отложений [Природная..., 2003. С. 240]. Кроме того, на значительной площади раскопа подошва слоя 11 непосредственно примыкает к кровле

Рис. 6. Схема послойного распределения продуктов расщепления отдельностей сырья из горизонтов 8–11.3, элементы дебитажа которых зафиксированы в вышележащих и нижележащих отложениях (дебитаж каждой отдельности обозначен на схеме единым символом)

слоя 14 вследствие последовательного выклинивания вниз по склону слоев 12 и 13.

Наличие апплицирующихся артефактов, зафиксированных в разных литологических подразделениях, факт распределения деби-тажа большинства отдельностей сырья по разным литологическим горизонтам можно объяснить воздействием нескольких факторов, среди которых как особенности осадконакопления на исследованном участке склона, так и механическое перемещение культурных останков.

Во-первых, следует учитывать, что четкое определение границ литологических горизонтов 8–11.3 было затруднено характером самих отложений. Данные отложения составляют довольно однородное по цвету и составу геологическое тело. Границы почти каждого литологического подразделения охарактеризованы исследователями как «нечеткие», «пилообразные», «волнисто-языковатые», «растащенные» и соответственно порой «условные» [Природная…, 2003. С. 242–243].

Во-вторых, вертикальное перемещение артефактов могло быть обусловлено развитием процесса децерации (разрыва дернины при очень быстрой дефлюкции), который может возникать из-за увеличения увлажненности склоновых отложений. Выявленные в пачке слоев 8–11 клиновидные и аморфной формы внедрения в подстилающую толщу отложений (от 20 до 80 см) языки, заканчивающиеся своеобразными расширениями в нижележащих отложениях, отражают именно заполнение децерацион-ных трещин (см. рис. 2) [Там же. С. 245].

В-третьих, необходимо учитывать, что для лессово-почвенных образований характерен эффект движения предметов в почве вверх при ее вытаивании. По данным памятника Висла Балка вертикальное перемещение при этом может достигать 50 см, а в среднем 10 см [Висла Балка…, 2002. С. 27]. Данным фактором может быть обусловлена некоторая «взвешенность» артефактов во вмещающих отложениях.

В-четвертых, часть артефактов могла быть вертикально перемещена в рамках горизонтов 8–11.3 или за их пределы вследствие деятельности современных и древних землероев, многочисленные, растащенные и плохо различимые по цвету ходы которых зафиксированы в отложениях стоянки (см. рис. 2). Планиграфический анализ подтвер- ждает данное предположение. Выявлено 10 отдельностей сырья, основная концентрация продуктов расщепления которых лежит в пределах горизонтов 8–11.3, а единичные элементы дебитажа каждой отдельности относятся к вышележащим горизонтам, включая верхнюю пачку отложений (см. рис. 6). В каждом случае артефакт, перемещенный вертикально в слои 2–5, зафиксирован ниже линии 2 м по оси Y на плане раскопа – именно на данном участке стоянки фиксируются особенно интенсивные биотурбации, затронувшие слои 2–14. Несмотря на то что методика проведения работ на памятнике предполагала отдельную выборку, промывку и индексацию заполнителя кротовин в каждом слое [Природная..., 2003. С. 14], определить границы древних кротовин, растащенных за тысячелетия склоновыми процессами, в ряде случаев не представлялось возможным.

Выводы, полученные в результате настоящего исследования, указывают на то, что ранневерхнепалеолитические культурные отложения литологических горизонтов 8–11.3 целесообразно рассматривать как результат единого, относительно короткого, эпизода заселения стоянки и анализировать в дальнейшем как единый индустриальный комплекс. При этом необходимо учитывать, что приподошвенная часть пачки отложений горизонтов 8–11.3 может содержать отдельные артефакты из нижележащих слоев 14 и 15. Распределение артефактов на древней поверхности стоянки Усть-Каракол-1, а также постдепозиционное горизонтальное и вертикальное перераспределение археологического материала в пачке рыхлых отложений стоянки, было обусловлено комплексом факторов – это активные склоновые процессы, развитие процесса децерации в условиях переувлажненности почв , активная деятельность землеройных животных, а также эффект движения предметов в почве вверх при ее вытаивании.

STRATIGRAPHIC AND PLANIGRAPHIC CONTEXT OF EARLY UPPER PALEOLITHIC ASSEMBLAGES FROM UST’-KARAKOL-1 SITE (EXCAVATION OF 1993 – 1997)