Стратиграфия отложений скального навеса Биоче (Черногория)

Автор: Деревянко А.П., Булатович Л., Ульянов В.А., Павленок К.К., Козликин М.Б., Кандыба А.В., Анойкин А.А., Чулович Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XXI, 2015 года.

Бесплатный доступ

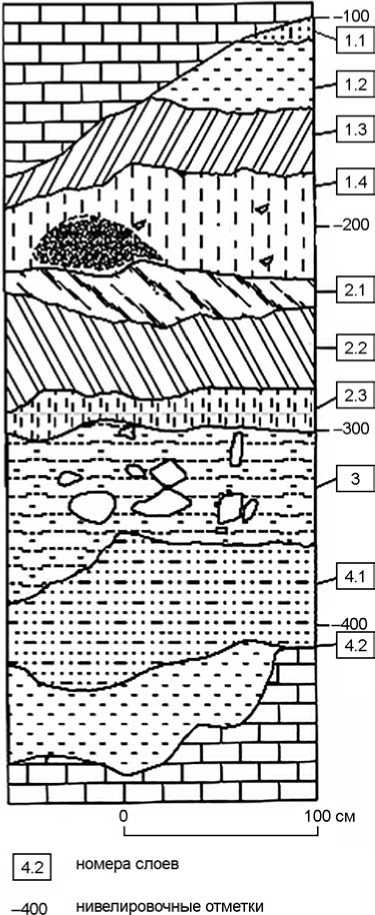

Раскопки в 2010-2015 гг. непотревоженной части отложений в глубине скального навеса Биоче выявили сложный характер их формирования. В стратиграфическом разрезе выделено четыре основных литологических слоя. Слой 1 включает четыре подслоя легкого суглинка коричневого или черного цвета. Подслои отличаются неравномерной насыщенностью щебнистым материалом, степенью гумусированности и сцементированности карбонатами. Маркирующим кровлю слоя 2 признаком является интенсивное развитие вторичной карбонатной цементации. Сам слой включает несколько подслоев супесей и песков разнозернистых серых и серо-коричневых. Ниже по разрезу фиксируется пачка суглинков тяжелых красновато-коричневых, обильно насыщенных сильно трещиноватыми дресвой и щебнем в верхней части и включающих единичные глыбы в нижней части (слой 3). В основании залегают суглинки тяжелые красно-коричневые (слой 4), обломочный материал в которых встречается в виде дресвы, среднего и крупного изометричного щебня, мелких глыб. Последние либо отмечаются спорадически, либо формируют субгоризонтальные горизонты. Радиоуглеродное датирование образцов кости и угля из прослоев 1.2 и 1.4 показало, что накопление слоя 1 происходило в диапазоне от 32 до 40 тыс. л.н. Предыдущие исследователи стоянки отнесли отложение всей пачки слоев 1, 2 ко второй половине OIS 3. Однако литологические характеристики слоев позволяют предположить, что заполнение навеса культурными отложениями представляло собой длительный процесс в различных условиях осадконакопления, а хронологический диапазон формирования слоев 1, 2, возможно, был более широким.

Стратиграфия, литологический слой, радиоуглеродное датирование, условия осадконакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/14522283

IDR: 14522283 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Стратиграфия отложений скального навеса Биоче (Черногория)

Комплексные исследования 2010–2015 гг. на стоянке Биоче (Черногория) проводились в основном в глубине навеса, где отложения лучше сохранились. По окончании работ на памятнике был проведен анализ литологических подразделений. Его результаты позволили отказаться от ряда

служебных наименований слоев, использовавшихся ранее [Деревянко и др., 2010; 2011; Деревянко, Павленок, Кандыба, 2014], и представить окончательный вариант стратиграфии.

В результате работ 2010–2015 гг. на стоянке в разрезе протяженностью более 5 м было выделено четыре основных слоя (см. рисунок ).

В отложениях слоя 1 были выявлены четыре подслоя.

Подслой 1.1. Суглинок средний одресвяненный и опесчаненый насыщенного коричневого цвета с красноватым оттенком. На участках примыкания к скальному своду на глубину 10–15 см от кровли прочно сцементирован карбонатами. Включения единичны, присутствуют мелкий щебень и дресва. Нижняя граница неровная, инволюционного типа, местами нерезкая (в виде постепенного перехода). Мощность в среднем составляет 10–15 см.

Подслой 1.2. Суглинок легкий коричневочерный сильно гумусированный. Содержание обломочного материала составляет около 30 % проективной площади. Он представлен мелким слабоуплощенным щебнем с единичными включениями среднего; ориентирован в слое преимущественно субгоризонтально. Нижняя граница субгоризонтальная, нечеткая, в виде зоны постепенного перехода. Мощность подслоя в центральной части разреза достигает 40 см, но по мере продвижения к тыловой северо-западной стенке все более редуцируется в разрезе, пока не исчезает вовсе.

Подслой 1.3. Щебнисто-дресвянистая толща с легкосуглинистым заполнителем, темно-коричневого с красным оттенком цвета, сцементированная карбонатами. Проективная площадь щебнистого материала составляет 40–50 %, в отдельных гнездах в верхней части слоя – до 60–70 %, где заполнитель приобретает поровый характер. Нижняя граница постепенная, по заполнителю не резкая, но достаточно четкая, местами подчеркивается ра- зубоженным мелкоглыбово-щебнистым горизонтом. Мощность подслоя варьирует от 30 до 60 см (в среднем 35–45 см), падая вглубь навеса в соответствии с понижением скального свода.

Подслой 1.4. Суглинок легкий сильно гумусированный насыщенного коричнево-черного цвета, в верхней части слоя со слабым красноватым оттенком. Неравномерно обогащен разноразмерным щебнем в прикровельной и приподошвен-ной частях, преимущественно мелким, в средней части – крупным. Содержание обломочного материала в прикровельной части подслоя составляет около 30 % проективной площади, в средней возрастает до 40–50 %, в приподошвенной – падает до 10 %. Нижняя граница подслоя, как правило, четкая, но не резкая, проводится по массовому появлению щебнистых включений, состоящих из сапролитизированного травертина. Мощность подслоя варьирует от 20 до 70 см в соответствии с неровностью верхней границы и в среднем составляет 35–40 см.

Радиоуглеродное датирование образцов кости и угля из подслоев 1.2 и 1.4 показало, что накопление слоя 1 происходило в диапазоне от 32 до 40 тыс. л.н. [Деревянко, Павленок, Кандыба, 2014].

В слое 2 выделено три подслоя.

Подслой 2.1 представляет собой горизонт мел-кощебнисто-дресвянистой отмостки с супесчаным заполнителем порового типа. Цвет заполнителя серый в прикровельной части и коричневато-серый в подошвенной. Маркирующим подслой признаком является интенсивное развитие вторичной карбонатной цементации, сапролитизированной до состояния брекчии и приуроченной преимущественно к нижней части подслоя. Нижняя граница, как правило, неровная, волнистая, проводится по подошве горизонта карбонатной цементации. Мощность подслоя варьирует на разных участках раскопа от 5–7 до 25 см, в среднем составляя 10 см.

Подслой 2.2 представлен супесями и песками разнозернистыми, сероцветными и серо-коричневыми, слабо оглиненными. Неравномерно, но в целом обильно (до 20–30 % проективной площади) горизонт насыщен мелкощебнистым материалом. В верхней части подслоя отложения местами испытали сильную карбонатную цементацию на глубину от 20–25 см до тонких горизонтов (1–3 см) и отдельных очагов. Нижняя граница подслоя субгоризонтальная, условно выделяется по изменению оттенка заполнителя. На тыльной стенке раскопа граница подчеркивается щебнистым прослоем. Мощность подслоя изменяется от 25 до 50 см, составляя в среднем по разрезу 30–35 см.

Подслой 2.3 сложен супесями преимущественно сероцветными мелкозернистыми, в прикровель- ной части существенно (до 40–50 % проективной площади) обогащенными мелкощебнисто-дрес-вянистым материалом. В приподошвенной части подслоя заполнитель становится легкосуглинистым. В глубине навеса распространена очаговая цементация осадка. Нижняя граница подслоя неровная, резкая, подчеркивается по изменению цвета и механического состава заполнителя. Мощность подслоя значительно изменяется на разных участках раскопа от 5–10 до 40 см, составляя в среднем по разрезу 20–30 см.

Слой 3 представлен суглинком тяжелым красновато-коричневым, обильно насыщенным сильно трещиноватыми дресвой и щебнем в верхней части и включающим единичные глыбы в нижней части. Проективная площадь обломочного материала составляет от 30 до 40 %. Мелкий щебнистый материал характеризуется хаотичностью ориентировки, крупный щебень и мелкие глыбы залегают согласно простиранию слоя. Нижняя граница слоя неровная, карманообразная и инво-люционно-затечная. Четко выделяется по цвету заполнителя и значительному уменьшению количества обломочного материала. Мощность слоя на разных участках раскопа варьирует от 15 до 90 см в соответствии с неровностью границ и в среднем составляет около 40 см.

Слой 4 подразделяется на два подслоя.

Подслой 4.1. Суглинки тяжелые красно-коричневые, глинистые в верхней и средней части и существенно алевритистые в приподошвенной. Обломочный материал встречается спорадически в основном в виде среднего и крупного изомет-ричного щебня, который залегает, как правило, в виде гнездовидных скоплений. На приближенном к капельной линии участке в средней и нижней частях слоя щебень формирует разубоженные прослои. На контакте с подслоем 4.2 наблюдается горизонт обогащения мелкоглыбовым материалом. Глыбы залегают субгоризонтально, согласно простиранию подслоя. Нижняя граница неровная, волнисто-линзовидная. Мощность подслоя не выдержана по разрезу. В центральной части навеса ее показатели достигают 50–60 см. По мере продвижения вглубь подслой проявляет тенденцию к выклиниванию и прослеживается лишь по редким нечетко ограниченным прослоям желто-коричневого оттенка.

Подслой 4.2. Суглинки тяжелые красно-коричневые, плотные, пластичные, в центральной части навеса с включениями дресвы и мелкого щебня известнякового состава. Обломочный материал представлен в основном фрагментами предельно выветрелых внутрипещерных натечных корочек и конкреций известкового состава. Спорадически встречаются мелкие глыбы сероцветных коренных известняков. Некоторые из них являются выступами коренного цоколя. Ориентировка обломков в подслое, как правило, хаотическая, за исключением прикровельной части, где сильно уплощенные отдельности залегают субгоризонтально. Мощность подслоя постепенно падает с 50 до 30 см по мере продвижения вглубь навеса.

Анализ стратиграфии стоянки позволяет сделать предварительный вывод: заполнение навеса культурными отложениями представляло собой длительный процесс в различных условиях осадконакопления.

С моментом вскрытия карстовой полости, когда навес стал доступен для обживания древним человеком, а ведущую роль в динамике формирования рыхлых отложений стали играть ландшафтно-климатические колебания, связаны отложения слоя 3. В генетическом отношении слой представляет собой осадок подслоя 4.1, испытавший интенсивное механическое разрушение в сухом или слабоувлаж-ненном состоянии грунта, сопровождавшееся существенным поступлением обломочного материала в субаэральных условиях.

Резкие отличия строения и вещественного состава слоя 2 от толщи подстилающих отложений свидетельствуют о формировании его в принципиально иных условиях и, возможно, на протяжении нескольких различных палеогеографических этапов. Сильная опесчаненность осадка и наличие разубоженных щебнистых отмосток предполагает интенсивный вынос глинисто-алевритис-тых фракций водными потоками с неустойчивым гидрологическим режимом. Важным феноменом является наличие мощной карбонатной цементации отложений слоя 2, наиболее сильно проявившейся в прикровельной части слоя. Очевидно, она отражает переход к существенно более сухим и теплым климатическим условиям в ходе финальных стадий формирования слоя 2, способствующим интенсивному развитию карбонатных новообразований.

Отложения слоя 1 характеризуются очень высоким содержанием неразложившегося органического детрита. Это говорит о принципиально иных условиях формирования слоя и, предположительно, о длительности седиментационного перерыва между слоем 1 и нижележащими осадками.

Полученные нами результаты позволяют предположить, что хронологический диапазон формирования слоев 1, 2 был более широким по сравнению с результатами наблюдений пре- дыдущих исследователей стоянки [Đuričić, 2006], относивших отложение этих слоев ко второй половине OIS 3.

Список литературы Стратиграфия отложений скального навеса Биоче (Черногория)

- Деревянко А.П., Булатович Л., Бакович М., Цыбанков А. А., Ульянов В.А., Кандыба А.В. Исследование скального навеса Биоче (Черногория) в 2011 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы Итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. -Т. ХVII. -С. 34-40

- Деревянко А.П., Булатович Л., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В., Кривошапкин А.И., Бакович М. Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2010 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: мат-лы Итоговой сессии Ин-та археологии и этнографии СО РАН. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2010. -Т. XVI. -С. 52-57

- Деревянко А.П., Павленок К.К., Кандыба А.В. Финальное мустье Восточной Адриатики: каменная индустрия стоянки Биоче//Тр. IV (XX) Всерос. археол. съезда в Казани. -Казань: Отечество, 2014. -Т. I. С. 56-58

- Ðuričić L. A contribution to research on Bioče Mousterian//J. of the Serbian Archaeological Society. -2006. -Vol. 22. -P. 179-196