Строение и динамические возможности нового аппарата для остеосинтеза проксимальных отделов бедренной кости

Автор: Рафаелян А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Представлен новый аппарат для остеосинтеза при переломах проксимальных отделов бедренной кости.

Шейка бедренной кости, аппаратное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142120870

IDR: 142120870

Текст научной статьи Строение и динамические возможности нового аппарата для остеосинтеза проксимальных отделов бедренной кости

Анализируя проблему выбора тактики лечения больных с переломами шейки бедренной кости, на основании большого накопленного клинического материала были сделаны следующие выводы:

-

1) наиболее эффективным методом лечения является оперативный [5-7];

-

2) в связи с тем, что контингент больных, подверженных данной травме, до 80 % составляют люди пожилого и старческого возраста (старше 60 лет), часто страдающие тяжелыми сопутствующими заболеваниями, то из существующих оперативных методов открытого и закрытого предпочтение отдается закрытому остеосинтезу, так как он имеет меньше противопоказаний к проведению и более атравмати-чен [4, 5];

-

3) при проведении закрытого остеосинтеза оптимальнее применять не внутренние (погружные) конструкции, а внешние (чрескост-ные) с наружной фиксацией, так как в случае их удаления (после полного сращения, при развитии асептического некроза головки, при отторжении металла и т.д.) не требуется открытого оперативного вмешательства [3].

Применяемый ныне данный метод закрытого остеосинтеза шейки бедренной кости, бесспорно, эффективен и удобен, однако он не обеспечивает необходимую компрессию между отломками, которая является одним из основных условий для процесса консолидации костной ткани.

Одним из решений данной проблемы было создание и внедрение в клиническую практику авторского аппарата для остеосинтеза прокси- мальных отделов бедренной кости и компрессионных чрескостных стержней [1, 2].

Предлагаемый аппарат в комплекте с компрессионными чрескостными стержнями при проведении закрытого остеосинтеза шейки и проксимального отдела бедренной кости позволяет:

-

1) обеспечивать стабильную фиксацию от-ломов;

-

2) производить дозированную динамическую компрессию между отломками как во время операции, так и в постоперационном периоде при развитии краевого остеолиза отломков (резорбция костной ткани по линии излома) с образованием диастаза при шеечных и чрезвертельных переломах;

-

3) восстанавливать и корригировать шеечнодиафизарный угол, а также устранять остаточные смещения при подвертельных переломах;

-

4) применять его в комбинации с аппаратами разных систем (спице-кольцевыми и стержневыми) при сложных продольных переломах бедренной кости.

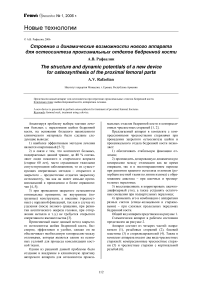

Общий вид аппарата представлен на рисунке 1.

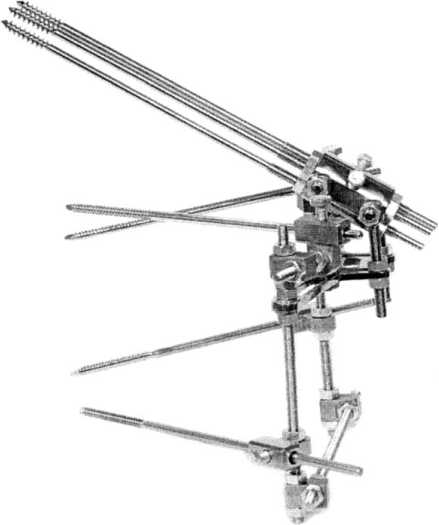

Схематически аппарат в рабочем состоянии представлен на рисунке 2.

Аппарат состоит из четырех частей: направителя (1), резьбовых стержней (2), базовой пластины (3) и стержнедержателей (4). Также в комплект аппарата входят два вида чрескостных стержней: компрессионные чрескостные стержни (5) и чрескостные стержни с кортикальной резьбой (6).

Рис. 1.

Рис. 2.

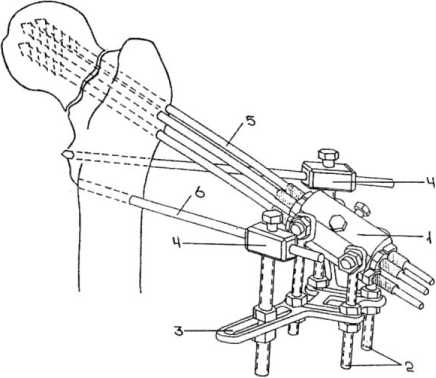

Направитель (рис. 3) представляет собой металлический цилиндр с двумя параллельными продольными гранями (7), на каждой из которых закреплены по 2 резьбовых пальца (8), каждый с одной гайкой (9). Цилиндр имеет центральное продольное гладкое отверстие (10) для направляющей спицы и три равнорасположенных по окружности сквозных отверстия (11) для компрессионных чрескостных стержней, а также три стопорных винта (12).

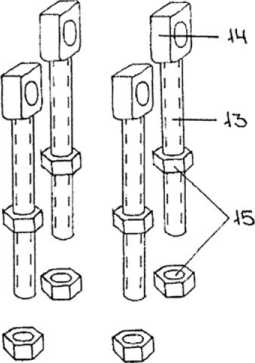

Резьбовые стержни (13) (рис. 4) имеют на одном конце головки (14) в виде квадратной пластины с отверстием, а на другом пару гаек (15).

В комплект аппарата входит 4 резьбовых стержня, соответственно числу пальцев направителя, которые можно условно разделить на две пары: внутренние и внешние.

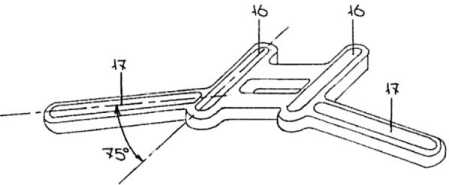

Базовая пластина (рис. 5) пластина сложной конфигурации, имеющая две пары проре- зей: внутренние (16) и наружные (17). Внутренние прорези (центральные) расположены в центральной части пластины, параллельны друг другу и симметричны оси ее симметрии, имеют одинаковую ширину. Наружные прорези (боковые) расположены по бокам от центральных под углом к ним на 75°, и больше.

Центральные прорези предназначены для резьбовых стержней, боковые прорези для стержнедержателей.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

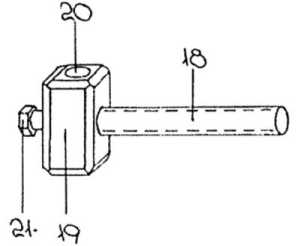

Стержнедержатель (рис. 6) резьбовой стержень (18) с параллелепипедной головкой (19), перпендикулярной стержню, в которой имеется продольное отверстие (20) для чреско-стного стержня. На противоположной стержню стороне головка имеет стопорный винт (21).

Направитель расположен вдоль центральных прорезей базовой пластины и соединен с ней резьбовыми стержнями, которые шарнирно насажены головками на пальцы направителя, установлены свободными концами в центральных прорезях пластины и фиксированы в них гайками.

Рис. 6.

Расстояние между центральными прорезями соответствует расстоянию между резьбовыми пальцами направителя, расположенными на противолежащих сторонах, а длина прорезей соответствует расстоянию между пальцами, расположенными на одной стороне.

В боковых прорезях пластины установлены стержнедержатели. В зависимости от локализации и уровня перелома стержнедержатели устанавливаются головками вверх или вниз, определяя уровень противоупора.

При подвертельных переломах с целью производства репозиции отломков и устранения остаточных смещений стержнедержатели могут применяться в составе функциональных узлов.

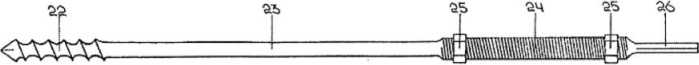

Входящие в комплект аппарата компрессионные чрескостные стержни (рис. 7) представляют собой металлические стержни, состоящие из 4 частей: винта (22), стержня (23), резьбовой части (24) с парой гаек (25) и ножки (26).

Три компрессионных чрескостных стержня при проведении остеосинтеза устанавливаются в расположенных по окружности отверстиях направителя и фиксируются в них гайками.

Направитель обеспечивает параллельность проведения стержней в головку бедренной кости и их внешнюю жесткую фиксацию.

При помощи синхронного передвижения гаек по резьбовым частям компрессионных стержней обеспечивается компрессия между отломками за счет вытягивания стержней наружу.

Резьбовые стержни позволяют регулировать шеечно-диафизарный угол за счет разной высоты стояния внутренней и внешней пары в центральных прорезях базовой пластины, что регулируется гайками стержней.

В базовой пластине устанавливаются как резьбовые стержни, так и стержнедержатели. Они фиксируют чрескостные стержни (винты Шанца), проведенные в зависимости от вида перелома в подвертельную область или в диафиз верхней трети бедренной кости.

Блок чрескостный стержень, стержнедер-жатель, базовая пластина создает дистальную опорную базу и обеспечивает противоупор для компрессионных чрескостных стержней.

Таким образом, как видно из строения аппарата и стержней, их динамические возможности позволяют при проведении закрытого остеосинтеза шейки бедренной кости обеспечить необходимые условия для успешного сращения после произведенной репозиции: стабильную фиксацию отломков, динамическую и дозированную компрессию. При остеосинтезе проксимального отдела бедра при подвертельных переломах восстанавливать и корригировать шеечнодиафизарный угол, производить репозицию отломков и устранять остаточные смещения.

Рис. 7.