Строение и динамические возможности нового аппарата для остеосинтеза плечевой кости

Автор: Рафаелян А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Новые технологии

Статья в выпуске: 4, 2007 года.

Бесплатный доступ

Представлен новый стержневой аппарат и его модификация в комплекте с модифицированными компрессионными чрескостными стержнями с расширенными маневренными возможностями для остеосинтеза при переломах диафизарного и проксимального отделов плечевой кости.

Плечевая кость, остеосинтез, аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/142121044

IDR: 142121044

Текст научной статьи Строение и динамические возможности нового аппарата для остеосинтеза плечевой кости

Одной из актуальных проблем в травматологии является лечение переломов проксимального отдела плечевой кости, которые составляют 65 % от всех переломов плеча и 5 % от переломов в целом [ 3 ].

Интерес к данной проблеме обусловлен наличием факторов, которые во многих случаях сопутствуют данным повреждениям и осложняют течение болезни, и соответственно затрудняют их лечение.

Указанные травмы преимущественно являются возрастными, так как в 55-60 % случаев возникают у пожилых людей (в возрасте старше 60 лет) с ослабленными регенераторными процессами, что увеличивает сроки консолидации костной ткани. Многие из данного контингента больных страдают заболеваниями сердечнососудистой, эндокринной и других систем, иногда в тяжелой хронической форме, что затрудняет проведение открытого оперативного вмешательства [ 4 ].

Исходя из особенностей анатомического строения проксимального отдела плеча, т.е. непосредственной близости прохождения к зоне перелома магистральных сосудов и нервов, нестабильная фиксация отломков (консервативное лечение) может вызвать их сдавление или повреждение последними при вторичном смещении.

В 90 % случаев переломы данной области являются внутри- и околосуставными и для полноценного восстановления функций сустава и конечности проведение мероприятий по их реабилитации должно начинаться на ранних сроках лечения, что требует стабильной фиксации отломков и минимального ограничения движений мышечного аппарата со стороны применяемых металлоконструкций или наличия операционной раны (постоперационного рубца).

Примерно в 20-25 % случаев переломы являются многофрагментарными (например, оскольчатый перелом головки с переломом хирургической шейки, оскольчатый переломовывих головки с отрывом большого бугра и т.д.), сопровождаются сложными смещениями отломков и фрагментов (например, ротацией головки в сторону суставной поверхности лопатки или в противоположную от нее, вывихом головки, захождением фрагментов головки друг за друга с нарушением ее конфигурации), при которых репозицию и фиксацию отломков желательно проводить без открытого доступа к зоне перелома, что максимально уменьшит риск возможного лизиса (рассасывания) головки [ 5, 6 ].

Анализируя проблему правильного выбора тактики лечения переломов проксимального отдела плеча на основании накопленного клинического материала и результатов лечения, а также рассмотренных факторов, были сделаны следующие выводы:

-

1. Преимущество оперативного лечения данных повреждений неоспоримо, так как оно дает возможность наиболее точно производить

-

2. При выборе оперативного метода предпочтительнее применять закрытый остеосинтез, поскольку он является наиболее атравматичным и щадящим, способным обеспечить максимальную сохранность костной ткани головки и благоприятные условия для процесса консолидации, а также снизить риск возникновения осложнений.

-

3. Учитывая сложный характер рассматривае-

- мых переломов и степень смещения отломков, производить закрытый остеосинтез желательно применяя аппараты внешней фиксации с широкими динамическими возможностями, обеспечивающими проведение репозиционных маневров в полном объеме. При этом необходимо учитывать адаптированность аппаратов к данной области сегмента. Следовательно, при лечении данных повреждений целесообразно применять аппараты узкого назначения, т.е. предназначенные для остеосинтеза как диафизарного, так и проксимального отделов плечевой кости.

репозицию отломков и обеспечивать их стабильную фиксацию, что является важным условием для сокращения сроков лечения и восстановления функций конечности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью повышения качества проведения внешнего остеосинтеза и соответственно улучшения результатов лечения и максимального восстановления функций конечности на основании вышеизложенных выводов был разработан, создан и внедрен в клиническую практику репозиционный

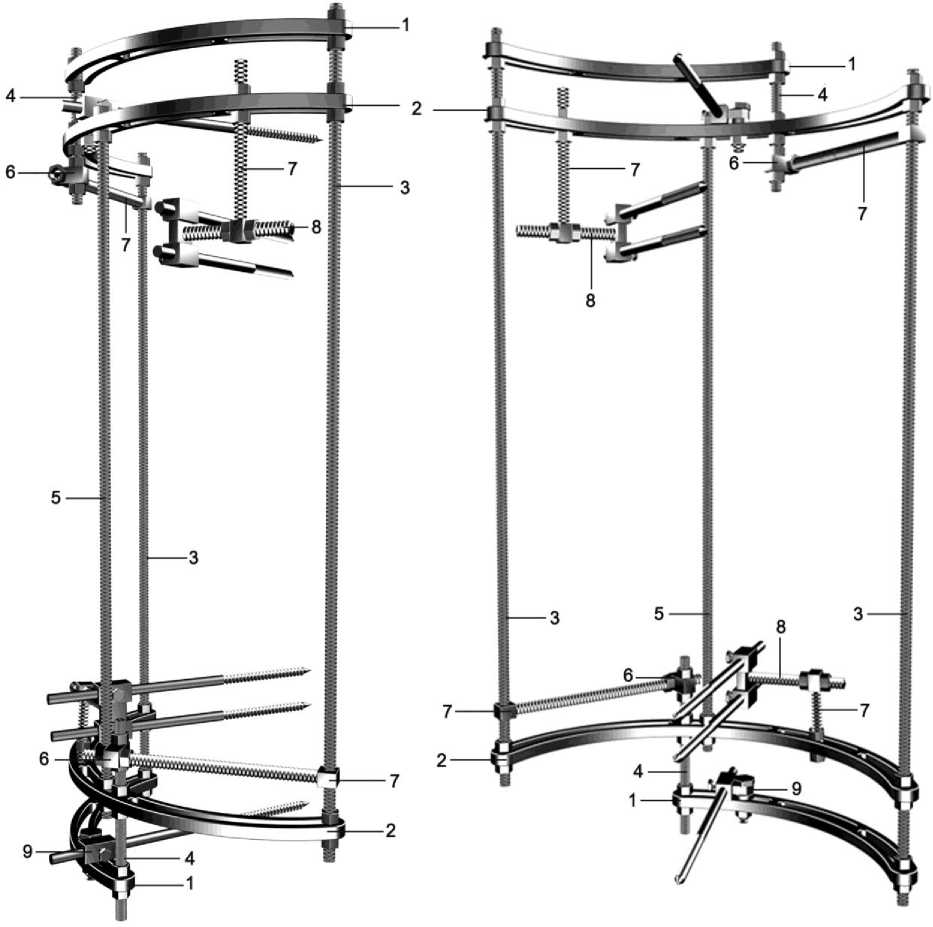

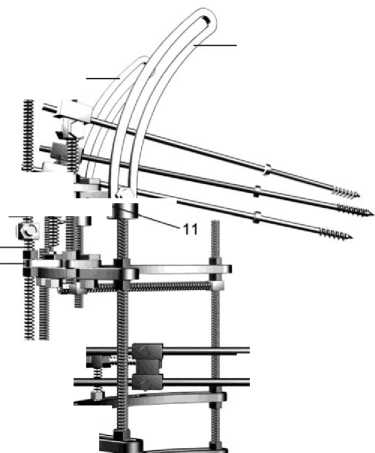

Рис. 1. Общий вид аппарата в двух ракурсах

аппарат для внешнего остеосинтеза [ 2 ].

Предлагаемый аппарат является стержневым и относится к секторно-арочным.

Общий вид аппарата представлен на рисунке 1 (вид аппарата представлен в двух ракурсах).

Аппарат состоит из следующих комплектующих:

– внешние (базовые) дуги (1) с раствором 90о, имеющие 4 одинаковые прорези, равномерно расположенные по всей длине;

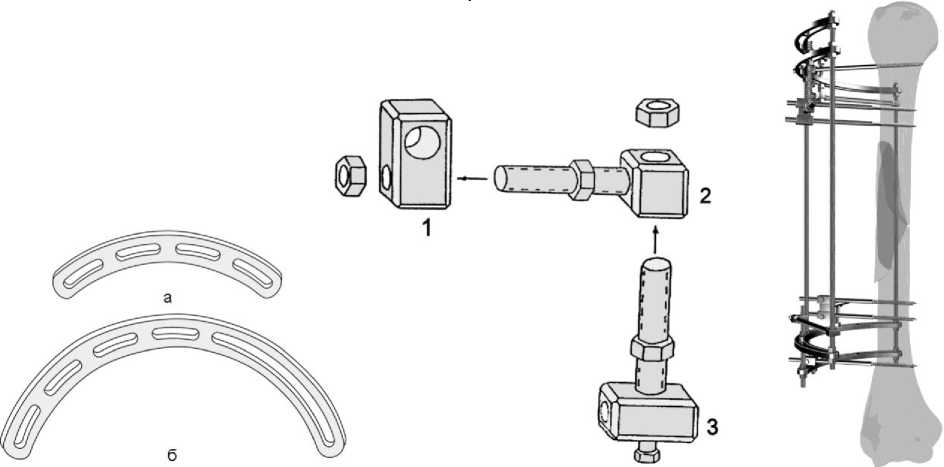

– внутренние (центральные) дуги (2) с раствором 150о, имеющие 5 прорезей: 4 – идентичные прорезям внешних дуг и одну – на секторе в 60о (на рис. 2 дано схематическое изображение внешней и внутренней дуг);

– резьбовые штанги: внешние (3), соединяющие одну внешнюю и две внутренние дуги, и внутренние (4), соединяющие одну внешнюю и одну внутреннюю дуги (после окончательного монтажа аппарата между внутренними дугами дополнительно устанавливается штанга (5) для обеспечения необходимой жесткости конструкции);

– ротационные узлы, состоящие из двух элементов - переходного (6) и соединительного (7), каждый из которых устанавливается на внешней и внутренней резьбовых штангах, между внутренними дугами;

– функциональные узлы, состоящие из трех элементов: переходного, соединительного (7) и стержнедержателя (8) (на рисунке 3 дано схематическое изображение компоновки элементов функционального узла, где: 1 – переходной, 2 – соединительный и 3 – стержнедержатель).

В зависимости от предполагаемого объема проводимых репозиционных маневров функциональные узлы могут быть представлены в полной компоновке (рис. 3) и неполной (см. рис. 1), где могут отсутствовать переходной или соединительный элементы. Дополнительно на ваться стежнедержатели (9) для фиксации чре-скостных стержней. Выбор места установки стержнедержателя диктуется оптимальный зоной проведения чрескостного стержня.

Так как строение функционального узла обеспечивает 3 поступательных и 3 вращательных движения, т.е. узел обладает полным набором степеней свободы, при его помощи можно производить репозицию отломков при поперечных смещениях и угловых деформациях в разных плоскостях. Компрессию и дистракцию можно производить как функциональными узлами, так и внешними резьбовыми штангами.

В свою очередь, внутренние дуги (их части с длинными прорезями) и внешние резьбовые штанги являются элементами ротационного узла. При перемещении соединительных элементов, играющих роль шарнирных штанг, в переходных элементах внешние резьбовые штанги передвигаются (притягиваются или раздвигаются) во внутренних дугах путем скольжения в длинных прорезях, создавая элемент вращения по окружности дуг в необходимом направлении. Ротационные смещения можно устранять в пределах до 60о, что соответствует длине прорезей на секторе в 60о внутренних дуг.

Данный аппарат предназначен для лечения диафизарных переломов плечевой кости как высоких, так и низких, а также при необходимости может применяться при лечении длинных костей других сегментов (предплечье, бедро, голень). На рисунке 4 представлена модель “кость-аппарат”, где новый аппарат наложен на плечевую кость при оскольчатом переломе диафиза.

внешних и внутренних дугах могут устанавли-

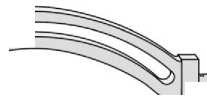

Рис. 2. Схематическое изображение внешней (а) и внутренней (б) дуг

Рис. 3. Схематическое изображение компоновки элементов функционального узла, где: 1 – переходной, 2 – соединительный и 3 – стержнедержа-тель

Рис. 4. Модель “кость-аппарат”, где новый аппарат наложен на плечевую кость при оскольчатом переломе диафиза

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

|

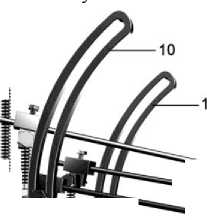

На базе представленного аппарата были разработаны модификации нового аппарата и чрескост-ных компрессионных стержней (фиксаторов) для лечения переломов проксимального отдела плечевой кости. Так как данный отдел сегмента несет на себе минимальные физические нагрузки, то при разработке модификации аппарата основной акцент был направлен на улучшение динамических характеристик конструкции. Отличием модификации аппарата от базовой модели является замена верхней внешней дуги на вертикальный ротационный узел, что расширяет ее динамические возможности и объем производимых маневров при проведении репозиции. При этом новый аппарат обеспечивает необходимую жесткость фиксации отломков. На рисунке 5 представлен общий вид аппарата (в двух ракурсах). Вертикальный ротационный узел состоит из следующих комплектующих: /—10 1 |

– дуги-приставки (рис. 5 (10)) с раствором 60о, имеющие прорези по всей длине, которые устанавливаются на верхней внутренней дуге перпендикулярно ее плоскости (рис. 6); – скользящая дуга (рис. 5 (11)) с раствором 90о (соответственно верхней внешней дуге), имеющая прорезь по всей длине и на обоих концах по резьбовому пальцу, при помощи которых дуга устанавливается в прорезях дуг-приставок, параллельно верхней внутренней дуге, что дает возможность ее скольжения в прорезях (рис. 7); – переходные элементы (6) (рис. 1 (6)), один из которых устанавливается по центру скользящей дуги, другой – симметрично ему, на верхней внутренней дуге; – соединительные элементы (шарнирные штанги) (7) (рис. 1 (7)), устанавливаемые в переходных элементах и соединенные друг с другом шарнирными концами. 7—TiSrS. 1 1 ............... |

Рис. 5. Общий вид аппарата (аппарат представлен в двух ракурсах)

|

Рис. 6. Дуга – приставка |

Рис. 7. Скользящая дуга |

Блок переходных элементов и шарнирных штанг обеспечивает посредством скольжения дуги (11) в прорезях дуг (10) вертикальное поворотное движение.

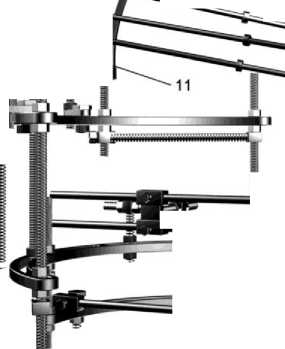

Входящие в комплект аппарата чрескостные компрессионные стержни (рис. 8) [ 1 ] представляют собой металлические стержни, состоящие из 4 частей: спонгиозного винта (12), стержня (13), упорной площадки (ограничителя) (14) и ножки (15).

Применение данных стержней дает возможность за счет их строения восстановить целостность головки путем притягивания отломков друг к другу и создания компрессии между ними.

После проведения в головку компрессионные стержни (в количестве двух или трех, в зависимости от степени разрушения головки) фиксируются на скользящей дуге вертикального ротационного узла, создавая рычаг поворота.

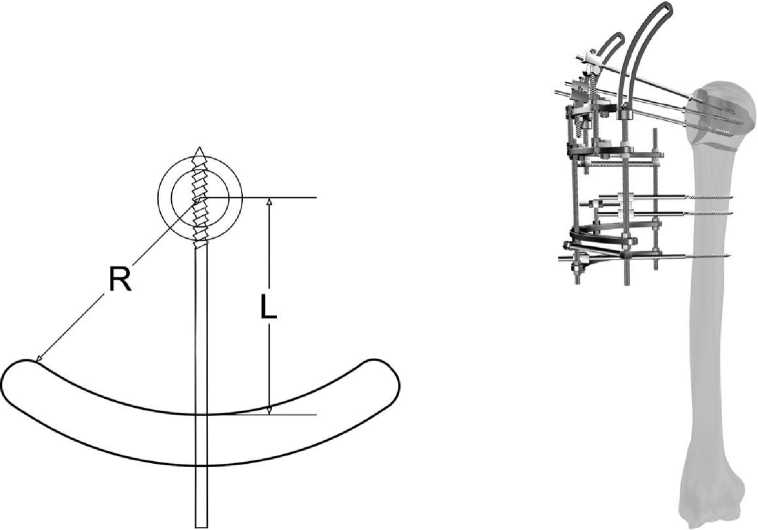

В область верхней трети диафиза параллельно друг другу и перпендикулярно продольной оси кости проводятся парные чрескостные стержни (винты Шанца) и фиксируются в дублирующем стержнедержателе функционального узла, установленного на нижней внутренней дуге. Парность стержней обусловлена обеспечением жесткого блока “кость-стержень-аппарат”, что необходимо при проведении репозицион-ных маневров элементами функционального узла. На рисунке 9 представлена модель “кость-аппарат”, где аппарат наложен на плечевую кость до проведения репозиции отломков, при этом при помощи компрессионных стержней восстановлена целостность головки.

Ротационные смещения головки можно устранять также в пределах до 60о, что соответствует длине прорезей дуг-приставок.

После устранения ротационных смещений как головки, так и диафиза во избежание образования поперечного смещения и для проведения дополнительных репозиционных маневров размеры дуг аппарата и вертикального ротационного узла подбираются индивидуально.

При этом радиусы дуг (R) должны быть равны длине чрескостных стержней (L), которая рассчитывается от центра головки или поперечного сечения кости до внутреннего края дуги, на которой фиксирован стержень (рис. 10). С этой целью удобнее применять стержни, имеющие градуировку длины. При наличии остаточных смещений окончательная репозиция производится функциональным узлом, фиксирующим парные стержни.

Для обеспечения необходимой жесткости фиксации отломков на уровне нижней внешней дуги в диафиз проводится дополнительно один или два чрескостных стержня, образующих в поперечном сечении с парными стержнями угол до 60о.

На рисунке 11 представлена модель “кость-аппарат” после проведения репозиции и окончательной фиксации отломков.

Рис. 8. Чрескостный компрессионный стержень

Рис. 9. Модель “кость-аппарат” до проведения репозиции отломков

Рис. 10. L = R

Рис. 11. Модель “кость-аппарат” после проведения репозиции и окончательной фиксации отломков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представленный аппарат и его модификация в комплекте с компрессионными стержнями за счет особенностей своего строения при проведении закрытого остеосинтеза с целью восстановления целостности кости практически на всех уровнях и функций верхней конечности в целом могут обеспечить все необходимые условия:

-

- минимальные травмирование и дополнительное разрушение костной ткани головки металлоконструкциями;

-

- создание компрессии между отломками как головки, так и диафиза;

-

- устранение практически всех видов смещений, в том числе ротационных, в горизонтальной (диафиз) и вертикальной (головка) плоскостях;

-

- обеспечение стабильной фиксации отломков;

-

- максимальная адаптированность аппарата к сегменту.