Строение и перспективы нижнемелового клиноформного комплекса западной окраины Западно-Сибирской провинции

Автор: Важенина О.А., Кляшторная Е.А., Кулагина С.Ф., Тригуб А.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Формирование и размещение залежей нефти и газа

Статья в выпуске: 1, 2024 года.

Бесплатный доступ

В рамках современных тенденций все чаще и чаще обсуждается необходимость планомерного исследования слабоизученных территорий в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции для наращивания ресурсной базы и как следствие открытия новых месторождений углеводородного сырья. Учитывая, что за прошедшие четверть века накоплен гигантский объем геолого-геофизического материала, его обобщение, анализ и осмысление на современном информационном и технологическом уровнях могут способствовать началу нового этапа в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Прежде всего, это касается периферийных зон бассейна, пропущенных интервалов и объектов со сложным геологическим строением (доюрский, юрский, неокомский, сенонский комплексы), изучение которых становится стратегически важным аспектом для наращивания минерально-сырьевой базы страны. В данной статье основной фокус направлен на перспективы западной окраины провинции, которая характеризуется наличием нефтегазоносных и потенциально перспективных в плане нефтегазоносности интервалов неокомского комплекса

Дельтовый конус, зона, интервал, клиноформа, материал, неокомский комплекс, объект, перспективы, песчаная линза, особенность, разрез, фация

Короткий адрес: https://sciup.org/14133460

IDR: 14133460 | УДК: 550.8 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-1-59-71

Текст научной статьи Строение и перспективы нижнемелового клиноформного комплекса западной окраины Западно-Сибирской провинции

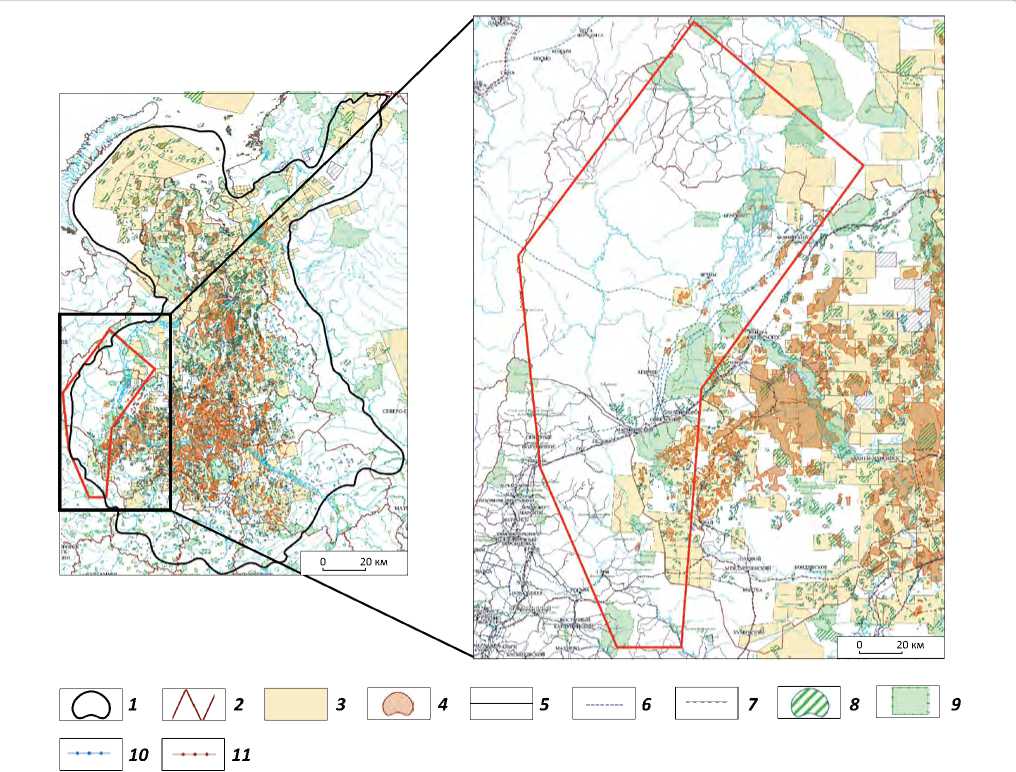

Приуральская зона в административном отношении расположена в Уральском федеральном округе, на западе Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и северо-востоке Свердловской области. С точки зрения нефтегазогеологического районирования зона охватывает территории Иусского и Березовского нефтегазонос- ных районов Восточно-Уральской нефтегазоносной области и Приуральской перспективной нефтегазоносной области (рис. 1). В рамках структурно-тектонического районирования изучаемая зона находится в пределах Восточно-Уральского мегаблока и захватывает такие крупные структурные элементы, как Ляпинский мегапрогиб, Висимский мегавал на западе, Березовскую моноклиналь на

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 1. Схема расположения района исследований

Fig. 1. Location map of the study area

Границы ( 1 , 2 ): 1 — Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, 2 — административные; 3 — лицензионные участки; 4 — месторождения УВ; дороги ( 5 – 7 ): 5 — автодороги с твердым покрытием, 6 — грунтовые, 7 — железные; 8 — ловушки категории Д0, числящиеся на Государственном балансе на 01.01.2022 г.; 9 — заказники, заповедники, памятники природы и т. п.; 10 — газопроводы; 11 — нефтепроводы

Boundaries (1, 2): 1 — West Siberian Petroleum Province, 2 — administrative; 3 — license areas; 4 — HC fields; roads (5–7): 5 — paved roads, 6 — unpaved roads, 7 — railroads; 8 — traps with D0 Category reserves listed in the State Register of Mineral Reserves as on 01.01.2022; 9 — wildlife areas, sanctuaries, natural monuments, etc.; 10 — gas pipelines; 11 — oil pipelines востоке, Чуэльский выступ на севере, Лозьвинскую и Сосьвинскую мегаложбины, Пелымский, Юж-но-Иусский, Тавдинский мегавыступы на юге. Все тектонические элементы в рамках Уральского блока имеют строгую ориентировку с юго-запада на северо-восток, крупные отрицательные элементы (потенциальные зоны генерации УВ) чередуются с крупными положительными структурами (потенциальными зонами аккумуляции УВ), что является благоприятным признаком для образования крупных ловушек структурного типа. Кроме того, вдоль всего Урала протягивается крупная отрицательная структура — Северо-Сосьвинский грабен.

Изучение данной территории — достаточно сложная задача ввиду специфического способа заложения поисковых скважин на первом этапе ис- следования провинции, обусловленного в первую очередь близостью транспортных речных артерий, а не геологической целесообразностью. Основной фонд поисковых скважин пробурен преимущественно в 1950–1980-х гг. со стандартным комплексом ГИС. Имеется большое число неглубоких скважин структурно-поискового и профильного бурения вдоль крупных водотоков. Объекты испытывались преимущественно КИИ, по этой причине возникает множество неопределенностей в первичных геолого-геофизических данных. Относительно изученности сейсморазведкой отметим, что район исследований покрыт сетью региональных профилей, часть из которых была отработана за последние 15 лет в за счет средств федерального бюджета. Основная часть зоны изучена методом однократных отраженных волн в 1950–1970-х гг., первичные материалы по которым имеются лишь в виде карт изохрон, при этом общая плотность сейсмических профилей в среднем составляет 0,13 пог. км/км2.

Основные черты строения и перспективы нео-комского нефтегазоносного комплекса

Авторы статьи для установления особенностей строения и перспектив неокомского нефтегазоносного комплекса использовали огромный массив архивных материалов, относящихся преимущественно к 1950–1990-м гг. и требующих дальнейшего геологического осмысления. В ходе исследований комплексно проанализированы материалы около 400 скважин (описание керна, фильтрационно-емкостные свойства, определенные в лабораторных условиях, данные по испытаниям, биостратигра-фические определения и т. д.), использованы материалы сейсморазведки (региональные профили — 6860 пог. км, площадные профили — 47 608 пог. км), необходимые для корреляции маркирующих горизонтов неокомского нефтегазоносного комплекса.

В рамках Приуральской зоны отложения бер-риасского, валанжинского, готеривского, баррем-ского и раннеаптского возраста приурочены к так называемым западным клиноформам, которые считаются преимущественно заглинизированны-ми (основываясь на фроловском типе разреза) и не представляющими особого интереса как нефтегазоперспективный объект ввиду дефицита песчаного материала. Это привело к тому, что данным отложениям было уделено недостаточно внимания с точки зрения изучения особенностей их геологического строения по сравнению с клиноформами западного падения. В связи с тенденциями поиска новых объектов, способных значительно прирастить ресурсную базу, а также с появлением новых фактических данных и обобщением архивных материалов возникла необходимость обратить на них пристальное внимание и по-новому оценить их перспективы. Стоит отметить, что весомый вклад в районирование верхнеюрско-нижнемеловых отложений, а также изучение особенностей геологического строения и перспектив нефтегазоносности западных клиноформ внесли А.Г. Мухер, О.С. Гутник, Д.Е. Загранов-ская, В.А. Савенко, Н.М. Белкин, М.А. Фомин и ряд других исследователей [1–6].

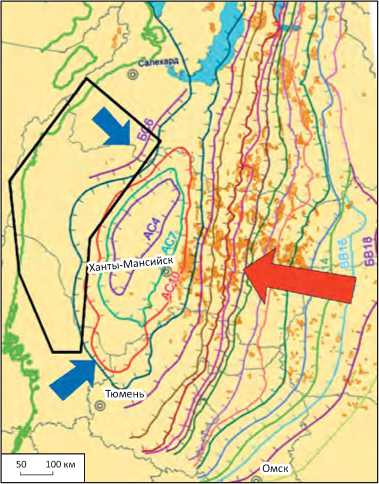

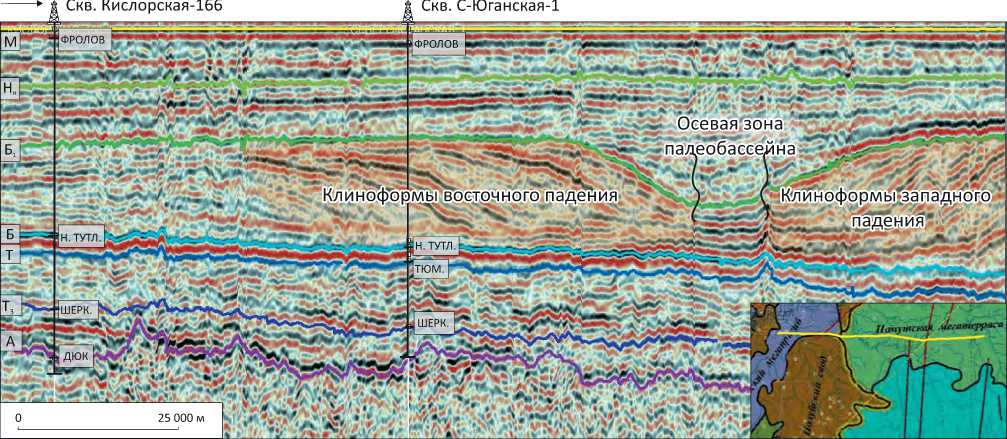

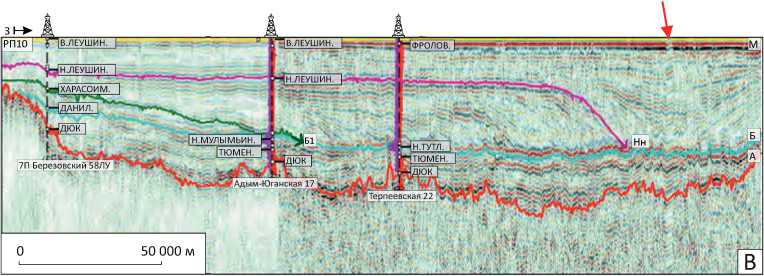

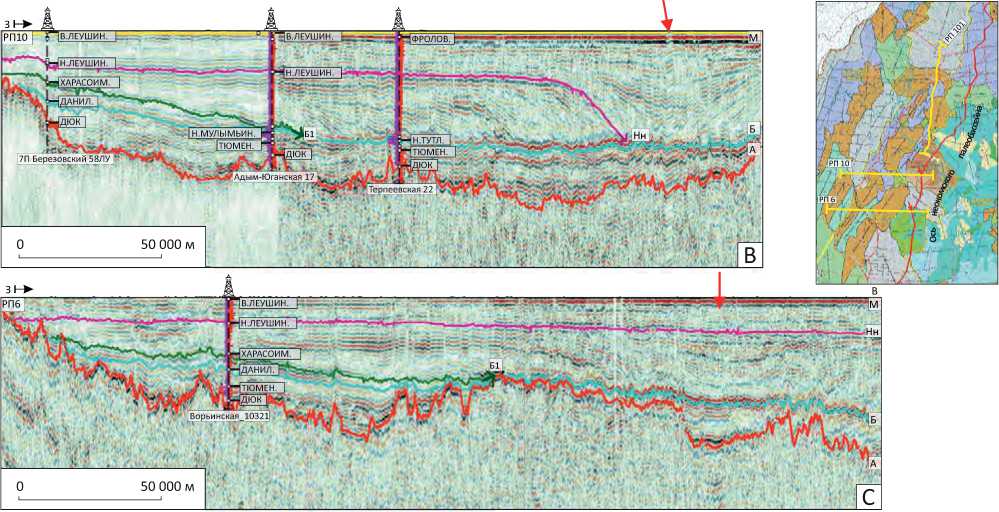

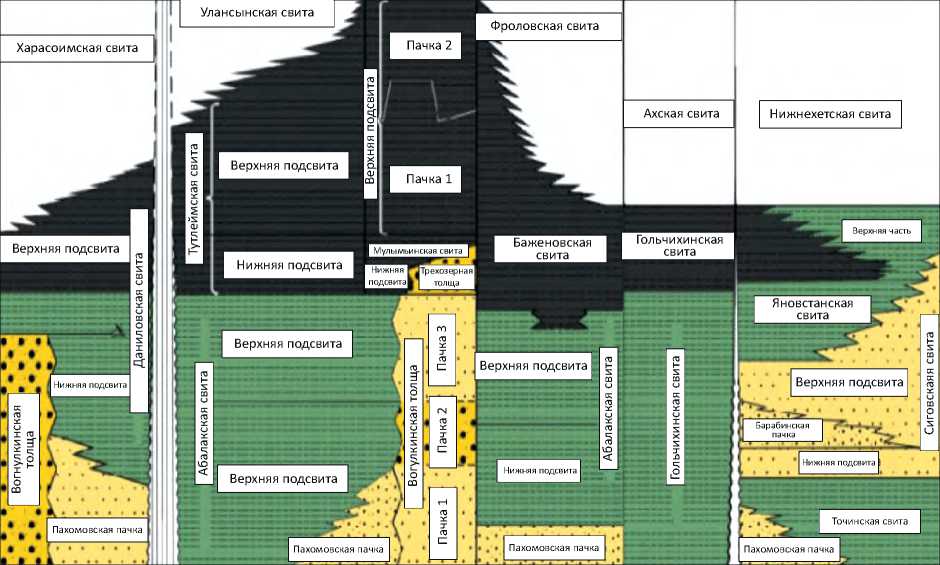

Формирование отложений неокомского комплекса связано с колебаниями уровня моря, вызванного тектоническими движениями и изменением уровня Мирового океана. Наличие глубоководного морского бассейна и высоких темпов лавинной терригенной седиментации в нем привело к накоплению в раннемеловое время на территории Западной Сибири косослоистой толщи, которая отчетливо фиксируется на сейсмических профилях наклонными отражающими границами. Основным источником сноса осадочного материала при лавинной седиментации с востока служили трапповые плато Средне-Сибирской возвышенности. К концу готе-рива – началу баррема свою роль в качестве источ- ников терригенного материала сыграло западное обрамление бассейна — Уральские горы. Области стыковки восточных и западных клиноформ отвечает осевая часть неокомского седиментационного бассейна, которая отчетливо выделяется на сейсмических разрезах в волновом поле (рис. 2, 3). В ходе работ авторами статьи было уточнено положение осевой части палеобассейна, ранее выделенной рядом исследователей1 [4, 7]. Данная зона протягивается субмеридионально с северо-востока на юго-запад вдоль Западно-Ярудейской мегавпадины, Помутской мегатеррасы, западного борта Вын-глорской котловины, Верхнеляминского вала, восточных бортов Ем-Еговской вершины и Талинской террасы, Согомской моноклинали, Шугурской мегатеррасы, западного борта Бортовой моноклинали.

Близость изучаемого района к обрамлению Западно-Сибирской провинции предопределила сокращенные толщины осадочных образований мезозой-кайнозойского чехла и резкую дифференциацию условий их формирования. В результате отмечаются сложные переходы различных типов разреза, выпадение из разреза большей части юрских отложений, а в ряде случаев и нижнемеловых отложений, особенно в приуральской части. На породах фундамента и коры выветривания залегают разновозрастные отложения тюменской свиты, вогулкинской толщи, а в наиболее приподнятых участках — песчаные и глинистые отложения хара-соимской и улансынской свит [1].

В раннемеловое время в южной части исследуемой территории, которая относится к юго-западной прибортовой зоне неокомского палеобассейна, снос осадочного материала осуществлялся по предполагаемым врезанным каньонам с юго-запада на северо-восток, здесь прогнозируется развитие крупной дельтовой системы. На фрагментах региональных профилей РП 2, РП 6, РП 15, РП 17, РП 29 и др., отработанных в 1992–1994 гг. к западу от Шаимского нефтегазоносного района, в неоком-барремском и нижнеаптском сейсмогеологических комплексах не отмечается клиноформных тел ни восточного, ни северного или южного падения.

Не наблюдается здесь и некомпенсированное осадконакопление. Наоборот, ОГ Б, М, М 1 , субпараллельны между собой, имеют практически выдержанные толщины, что свидетельствует о небольшом объеме аккомодационного пространства [4]. Восточнее в пределах Шаимского нефтегазоносного района в верхнеюрско-нижнемеловом интервале на сейсмических разрезах широтного простирания отмечается пологая морфология сейсмических границ, отсутствуют резкие перегибы бровок палеошельфов, как в Среднеобском регионе (рис. 4 С).

Севернее РП 10 в пределах Саранпаульской моноклинали и Ляпинского мегапрогиба ОГ, при-

Рис. 2. Фрагмент схемы распространения сейсмофациального комплекса неокома [7]

Fig. 2. Fragment of scheme of Neocomian structural and facies complex occurrence [7]

уроченные к кровлям клиноформ, также прослеживаются субпараллельно ОГ Б. Здесь в пределах мелководно-морского бассейна накапливались отложения, представленные преимущественно гли-нисто-алевритистым материалом, что обусловлено, по всей видимости, низкими темпами седиментации. При движении в восточном направлении в волновом поле сейсмических разрезов все отчетливей проявляются признаки латерального наращивания осадков, что проявляется в виде разнообразно чередующихся сигмовидных и косослоистых форм в пределах сейсмофациальной единицы, заключенной между ОГ Б и Н (см. рис. 4 B). Отмечается довольно резкое увеличение мощности осложненного комплекса и крутизны склонов, сложенных глини-сто-алевритистыми осадками и свидетельствующих о возрастании глубин седиментационного бассейна с приближением к его осевой части.

На северо-западе района работ основной вектор сноса терригенного материала был ориентирован в юго-восточном направлении. Источниками сноса здесь являлись Тильтимский выступ и Хаш-гортский мегавал. Схема строения осложненных осадков неокома на севере исследуемой террито-

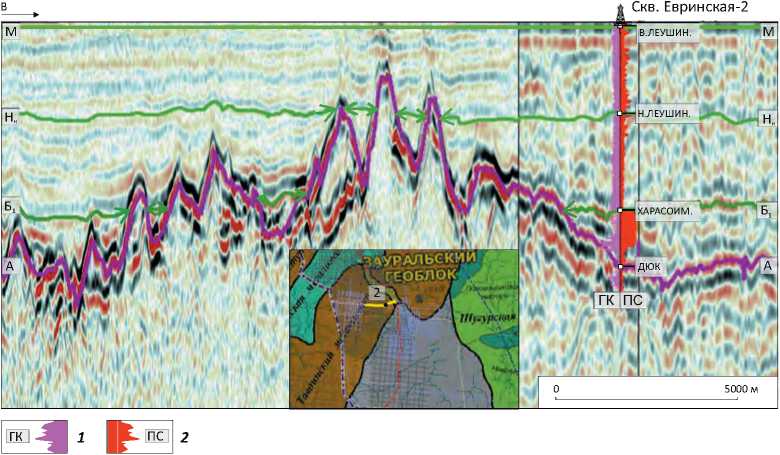

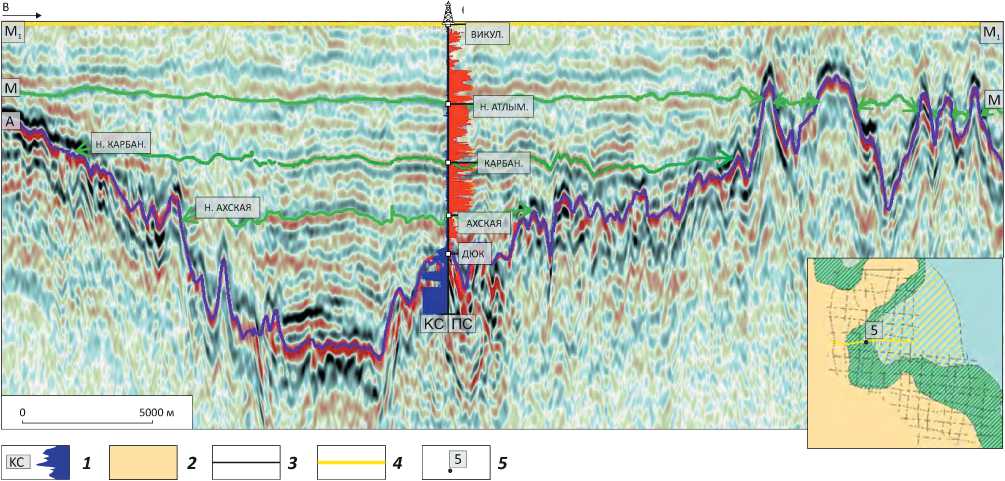

Рис. 3. Сейсмический образ осевой зоны неокомского палеобассейна на примере фрагмента временного разреза по РП 19

Fig. 3. Seismic image of the axial zone of Neocomian paleobasin by the example of time section along РП 19 regional survey line

В

ФРОЛОВ

М

ФРОЛОВ

ГЛ

Б

Н. ТУТЛ.

Н. ТУТЛ.

Т

ТЮМ.

ШЕРК.

ШЕРК.

А

ДЮК

25 000 м

Т 3

Н H

Б 1

1 — положение скважины на разрезе; 2 — ОГ; 3 — геологические отбивки; 4 — профиль и положение скважины на фрагменте Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской плиты2

1 — well position on the section; 2 — reflector; 3 — well picks; 4 — line and well position on the fragment of the Tectonic map of the West Siberian Plate central part2

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Сейсмические образы западных клиноформ неокомского комплекса на временных разрезах вдоль региональных профилей

Fig. 4. Seismic images of western clinoforms of Neocomian sequence in time sections along regional survey lines

РП101

ФРОЛОВ.

С

Б

Н.ТУТЛ.

ДЮК й

В.ЛЕУШИН.

В.ЛЕУШИН.

РП10

ФРОЛОВ.

Н.ЛЕУШИН.

iН.ЛЕУШИН.

ХАРАСОИМ.□

A

Кислорская 163

50 000 м

АНИЛ.

ДЮК

Б

Б1

Нн

А

7П Березовский 58ЛУ

ЮК

Адым-Юганская 17

Терпеевская 22

50 000 м

B

Н.ТУТЛ.

ТЮМЕН.J

Н.МУЛЫМЬИН.

ТЮМЕН.

В.ЛЕУШИН.

В.ЛЕУШИН.

РП10

ФРОЛОВ.

Н.ЛЕУШИН.

■ :Н.ЛЕУШИН.

ХАРАСОИМ.□

АНИЛ.

ДЮК

Б

Б1

Нн

А

7П Березовский 58ЛУ

РП 10

ЮК

Адым-Юганская 17

Терпеевская 22

50 000 м

B

В.ЛЕУШИН.

РП6

Н.ЛЕУШИН.J*-

Нн

ХАРАСОИМ.

Б1

АНИЛ.

i Ворьинская_10321

А

C

ТЮМЕН.

ДЮК

Н.ТУТЛ.

ТЮМЕН.j

Н.МУЛЫМЬИН.

ТЮМЕН.

В

50 000 м

А — РП101, B — РП10, C — РП6

Усл. обозначения см. на рис. 3

А — РП101, B — РП10, C — РП6

For Legend see Fig. 3

рии отображена на волновом поле временного разреза вдоль меридионального РП 101 (см. рис. 4 A).

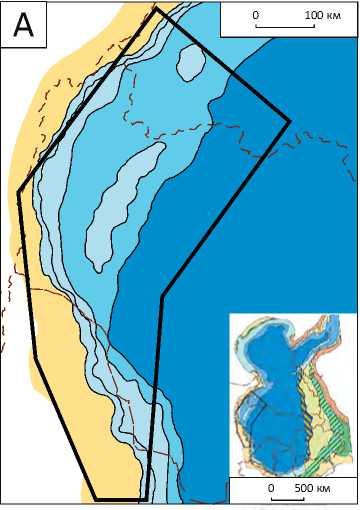

В разрезе западных клиноформ число выявленных ловушек УВ ограничено и значительной промышленной нефтегазоносности не установлено. Недропользователи не уделяли должного внимания исследованию данного интервала геологического разреза в связи с установившимся мнением, что неокомский комплекс в пределах западной периферии Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции характеризуется однообразием алевролитоглинистого состава уральского источника сноса, обусловленного пенепленизацией Урала. Однако анализ геолого-геофизического материала свидетельствует о том, что неокомские отложения характеризуются литологической изменчивостью, подчиняющейся определенному тренду: переход в восточном направлении от континентальных в

морские отложения (рис. 5). При этом песчанистость разреза возрастает при движении в юго-западном и северо-западном направлениях, где в раннемеловое время были развиты обстановки фронта дельт либо продолжали существовать горные останцы. Исходя из вышесказанного, перспективы неоком-ского нефтегазоносного комплекса в рамках исследуемого района могут быть связаны с горизонтами, не испытывавшими дефицита в поступавшем в бассейн седиментации обломочного материала: харасоимская свита (пласты Х р ) — песчано-алевритовые отложения отлагались на юго-западе в условиях развития крупной дельтовой системы; нижнелеушинская подсвита (пласт Н, возрастной аналог пластов АС 4–6 ) и ее аналог карбанская свита — песчано-алевритовые отложения накапливались на юго-западе в прибрежных условиях; верх-нелеушинская подсвита (пласт А, возрастной аналог пластов АС 1–3 ) — песчано-алевритовые отложения

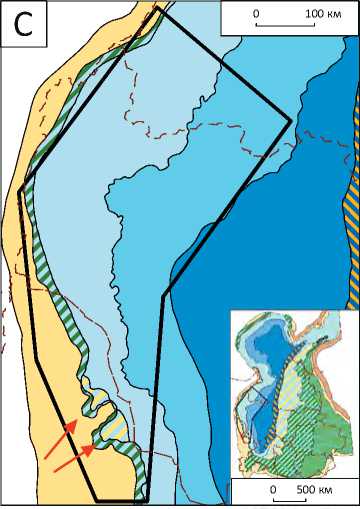

Рис. 5. Региональные палеогеографические схемы на время формирования неокомских отложений (Шиманский В.В., 2018)

Fig. 5. Regional paleogeographic schemes for the time of Neocomian deposit formation (Shimansky V.V., 2018)

7 8 9

1 2 3 4 5 6

10 11 12 13 14

A — берриас, B — валанжин, C — готерив, D — баррем.

Границы ( 1 , 2 ): 1 — зоны исследования, 2 — административные; 3 — скважина, ее номер; 4 — горы и холмогорья; равнины ( 5 - 7 ): 5 — денудационно-аккумулятивная, 6 — низменная аккумулятивная, 7 — прибрежная, временами заливаемая морем; шельфы ( 8 , 9 ): 8 — мелководно-морской, 9 — открытый; зоны развития ( 10 , 11 ): 10 — турбидитных отложений, 11 — русловых отложений; 12 — глубоководный бассейн; 13 — аккумулятивные тела в мелководной части шельфа; 14 — направление сноса осадочного материала

A — Berriasian, B — Valanginian, C — Hauterivian, D — Barremian.

Boundaries ( 1 , 2 ): 1 — study area, 2 — administrative; 3 — well, its #; 4 — hills and mountains; plains ( 5 – 7 ): 5 — denudation and depositional, 6 — lowland depositions, 7 — coastal, periodically sea-drowning; shelf ( 8 , 9 ): 8 — shallow-marine, 9 — open; zones of occurrence ( 10 , 11 ): 10 — turbidite deposits, 11 — riverbed deposits; 12 — deepwater basin; 13 — accumulative bodies in shallow-water part of shelf; 14 — direction of sediment transportation

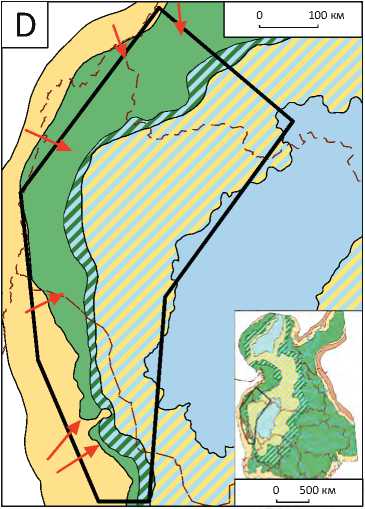

Рис. 6. Стратиграфическая схема верхнеюрских (с келловеем) и нижнемеловых (берриас - готерив) отложений (Решение…, 2004, с дополнениями) [8]

Fig. 6. Stratigraphic chart of Upper Jurassic (incl. Callovian) and Lower Cretaceous (Berriasian-Hauterivian) deposits (Resolution…, 2004, complemented) [8]

Ямало-Тюменский район

Казым-Кондинский район

Фроловско-Тамбейский

Гыданский район

Тазо-Хетский район

Улансынская свита

Нижняя подсвита

Верхняя подсвита

Пахомовская пачка

Нижняя подсвита

Трехозерная толща

Барабинская пачка

Яновстанская свита

Фроловская свита

Харасоимская свита

Верхняя подсвита

Точинская свита

Пахомовская пачка

Верхняя подсвита

Баженовская свита

Ахская свита

Пахомовская пачка

Мулымьинская свита

Верхняя подсвита

Нижняя подсвита

Гольчихинская свита

—

Верхняя часть

Нижняя подсвита

Нижнехетская свита

Верхняя подсвита

Нижняя подсвита

Пахомовская пачка

Верхняя подсвита

Пачка 1

Пачка 2

накапливались на юге, западе и северо-западе. Рассмотрим более подробно перспективы каждого из вышеуказанных комплексов.

Отложения харасоимской cвиты выделены В.А. Лидером на Межведомственном совещании по стратиграфии Сибири в 1956 г. со стратотипом в бассейне верховьев р. Северная Сосьва. По данным МССР 1969 г. возраст харасоимской свиты определен от основания берриасского яруса до нижнего и верхнего подъярусов готеривского времени. Возрастное положение установлено по находкам аммонитов и комплексов фораминифер, а также корреляции с отложениями шаимской свиты. Хара-соимская свита, развитая узкой полосой вдоль восточного склона Полярного и Приполярного Урала в зоне распространения отложений даниловской свиты, сложена преимущественно глинами алеврити-стыми, алевролитами с прослоями битуминозных глин (рис. 6). Юго-восточнее в отложениях валан-жина - готерива, синхронных харасоимской свите, появляются прослои песчаников, которые далее при движении в восточном направлении фациаль-но замещаются битуминозными и слабобитуминозными отложениями верхней части мулымьинской и тутлеймской свит.

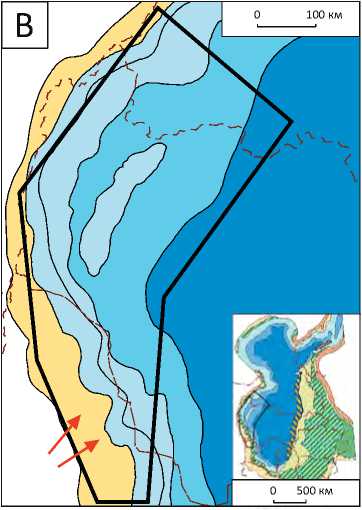

В волновом поле на временных разрезах кровлю отложений харасоимской и мулымьинской свит контролирует единый ОГ, условно индексируемый как ОГ Б1, который выклинивается к ОГ Б по схеме подошвенного прилегания в пределах зоны фациального перехода мулымьинского типа разреза в тутлеймский (рис. 7).

В пределах юго-западной части Приуральской зоны в отложениях харасоимской свиты по скважинным данным отчетливо отмечаются мощные толщи песчано-алевритового материала с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами (по данным [3], открытая пористость изменяется от 25 до 37 %, проницаемость — от 617,5 ∙ 10-3 до 832 ∙ 10-3 мкм2), причем повышенной песчанистостью характеризуется кровельная часть свиты. Источником песчаных линз являлся, вероятно, комплекс флювиальных потоков восточного и северо-восточного направлений, энергии которых хватало для формирования коллекторов в отложениях харасоимской свиты. Существование данных потоков подтверждается наличием на временных разрезах в пределах Карабашско-Ереминской площади своеобразных каньонов, выполнявших роль транзитных каналов. Мощные линзы песчаноалевритового материала могли также отлагаться вблизи контрастных выступов фундамента по типу накопления отложений вогулкинской толщи: максимальные толщины приурочены к склонам крупных выступающих останцов фундамента, фор-

Рис. 7. Фрагмент временного сейсмического разреза по региональному профилю РП 10

Fig. 7. Fragment of seismic time section along РП 10 regional survey line

1 — профиль и положение скважины на фрагменте Тектонической карты центральной части Западно-Сибирской пли-ты2; 2 — условная граница типа разреза.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3

1 — line and well position on the fragment of the Tectonic map of the West Siberian Plate central part2; 2 — conventional boundary of section type.

For other Legend items see Fig. 3

мировавших гряды островов и служивших дополнительными источниками сноса. В направлении сводовых частей палеоподнятий толщина отложений сокращается вплоть до полного выклинивания (рис. 8).

В рамках Приуральской зоны песчаники хара-соимской свиты имеют разный фациальный состав (рис. 9). В юго-западной части под действием внешнего источника сноса в районе Ереминской площади формировались довольно мощные дельтовые конуса выноса. Снос осадочного материала осуществлялся горными фуркирующими реками по речным каньонам (скв. Зареченская-2) в мелководно-морской бассейн, где в результате образовывались конусы выноса с проксимальной, средней и дистальной частями и разветвленной сетью каналов внутри лопастей. Предполагается, что русла палеорек имеют унаследованный характер развития. Весь песчаный материал накапливался в мелководной зоне у береговой линии денудационно-аккумулятивной равнины, обрамляющей возвышенности. Восточнее и северо-восточнее разрез глинизируется. В районе Иусской, Пулытьинской, Эсской площадей в со- ставе свиты в результате абразивных процессов на склонах возвышенностей накапливались незначительные по мощности пески вдольбереговых баров, пляжей и предфронтальной зоны. По разрезу также отмечаются единовременные периоды штормовых процессов, в результате которых отлагались тонкие пески темпеститов (см. рис. 8).

На западе исследуемой территории в пределах Саранпаульской моноклинали и Ляпинского мегапрогиба отложения харасоимской свиты являются практически бесперспективными в плане поисков резервуаров с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами. Здесь отложения свиты в основном заглинизированы ввиду того, что Приполярный и Полярный Урал в рассматриваемое время был тектонически не активен и не поставлял осадочный материал в данную область. Маломощные песчаные пропластки могли накапливаться в результате процессов абразии и штормов (скважины Нерохская-11201, Южно-Сарманская-11024), однако фиксируется преимущественно глинистый состав отложений открытого шельфа (скважины Ма-пасийская-11203, Вольинская-271 и др.).

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 8. Сейсмический образ отложений харасоимской и нижнелеушинской свит в зоне развития выступов фундамента (композитный временной разрез вдоль ПР 1214-27-0775-31)

Fig. 8. Seismic image of Kharasoimsky and Nizhneleushinsky formations in the zone of the Basement uplifts (slalom tine section along ПР 1214-27-0775-31)

1 — кривая каротажа ГК; 2 — кривая каротажа ПС.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 7

1 — GR log diagram; 2 — SP log diagram.

For other Legend items see Fig. 3, 7

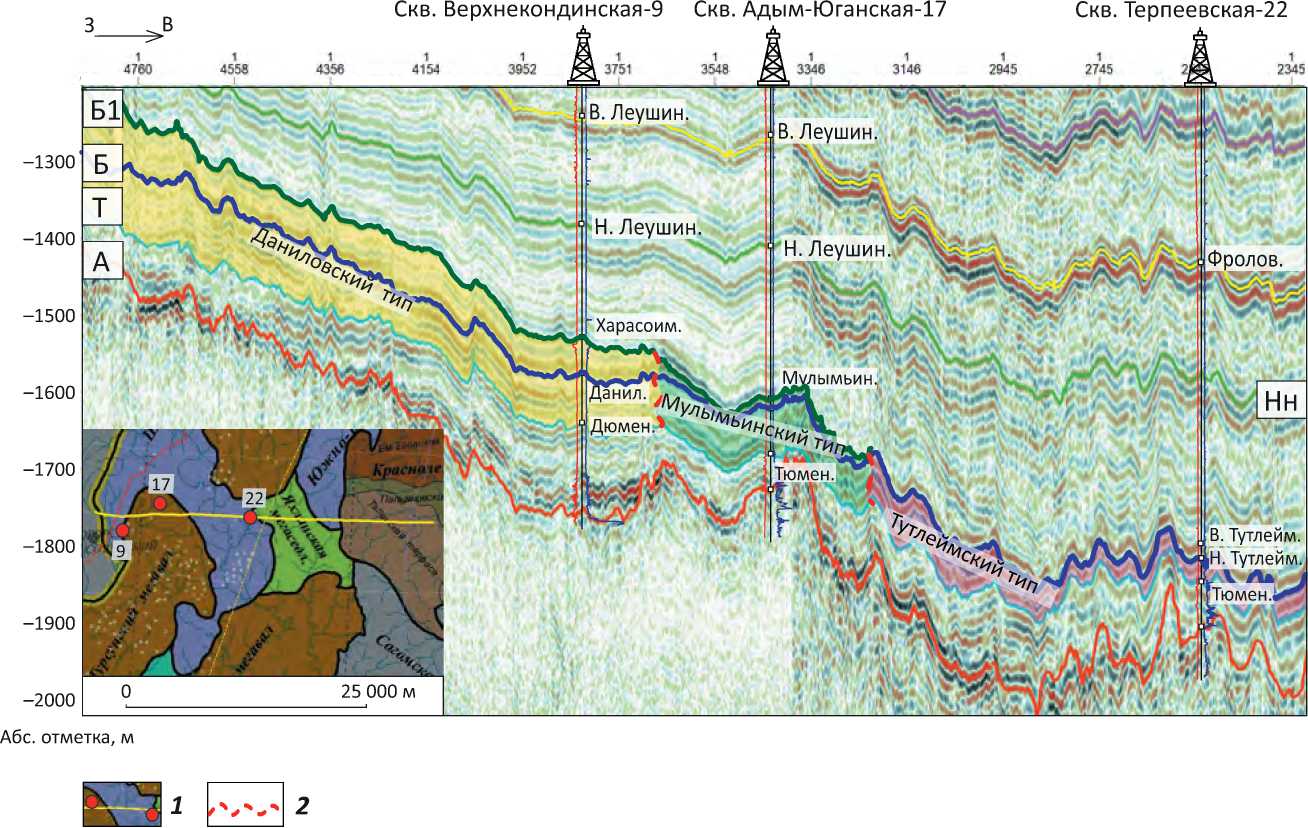

Следующим потенциально перспективным интервалом являются отложения нижнелеушин-ской подсвиты и ее аналога карбанской свиты го-терив-барремского возраста, а также верхнелеу-шинской подсвиты аптского возраста. По степени глинизации леушинская свита разделяется на четыре пачки: 1) глинистую, 2) песчано-алевритовую (пласт Н), 3) верхнюю глинистую и 4) песчано-алевритовую (ОГ М) [9]. Региональной покрышкой для нижнелеушинского резервуара является черкашин-ская пачка глин, для верхнелеушинского — кошай-ская.

В барремское время Приполярный и Полярный Урал снова стали активно поставляться осадочный материал в бассейн седиментации после продолжительного периода тектонического спокойствия. Предположительно в это же время активировалась деятельность рек, текущих с запада и северо-запада в восточном и юго-восточном направлениях. Со стороны Полярного Урала в Березовском нефтегазоносном районе в районе скважин Азовы-Мужи разрез свиты полностью опесчанен, преобладают фации разветвленных и меандрирующих рек и проксимальных частей фронта дельты. В этой части Приуральской зоны в отложениях нижнелеушин-ской подсвиты (пласт Н) открыты залежи УВ в Деминском, Южно-Алясовском, Северо-Алясовском газовых месторождениях. Песчаным пластам горизонта Н присвоены индексы (сверху вниз): Н 1 , Н 2 , Н 3 и Н 4 .

Примерно в это же время на юго-западе Приуральской зоны (Ахимкинская, Бочкаревская, Добринская, Гришинская, Кузнецовская, Новотроицкая, Назаровская, Таборинская, Чебоксарская, Чеурская площади) происходило накопление мощных толщ песчано-алевритового материала в отложениях карбанской свиты, которая при движении в восточном направлении замещается отложениями нижнелеушинской подсвиты дельтового генезиса. При образовании свиты основную роль в осадконакоплении играли местные источники сноса со стороны Среднего Урала, поставлявшие терригенный материал в область развития озерно-аллювиальной и прибрежной равнины (рис. 10). По комплексу ГИС в карбанской свите диагностируются фации горных фуркирующих и разветвленных рек и временных потоков, переходящих северо-восточнее по разрезу в конусы выноса этих рек.

На западе исследуемой территории снос не был таким активным, в результате чего толщины песчано-алевритовых отложений в составе нижнеле-ушинской подсвиты сокращаются, ухудшаются их фильтрационно-емкостные свойства, по данным ГИС диагностируются фации средних и дистальных частей фронта дельты, а также терригенного мелководного шельфа.

Начавшаяся в аптское время регрессия морского бассейна привела к накоплению на большей части района преимущественно песчаных и пес-

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

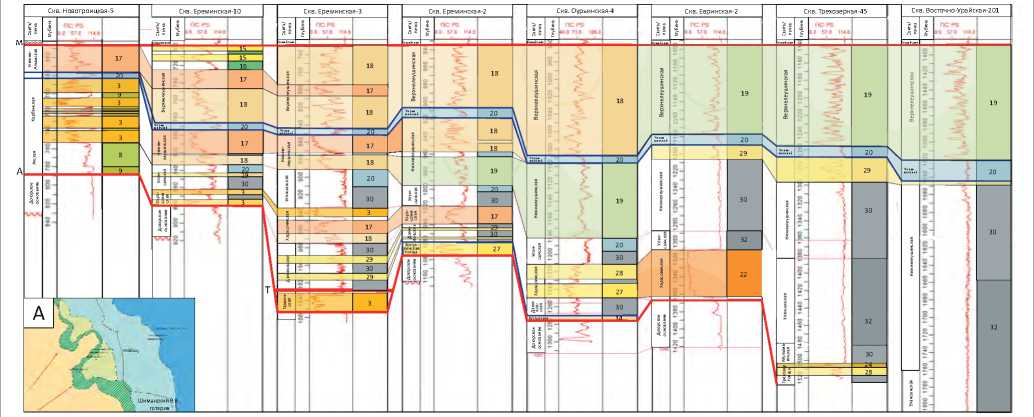

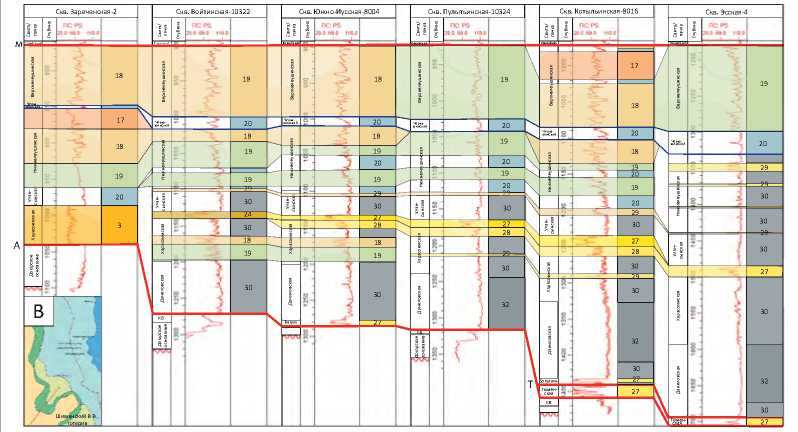

Рис. 9. Схематические фациальные профили по линии скважин (вертикальный масштаб 1:2500)

Fig. 9. Composite facies columns along the line connecting the wells (vertical scale 1:2500)

Скв. Восточно-Урайская-201

Скв. Новотроицкая-5

Скв. Оурьинская-4

Скв. Ереминская-10

Скв. Ереминская-3

Скв. Ереминская-2

Скв. Евринская-2

Скв. Трехозерная-45

м

А

T

А

Шиманский В.

Черка-шински

Черка-шински

Черка-шински

Черка-шински

Скв. Котыльинская-8016

Скв. Зареченская-2

Скв. Войтинская-10322

Скв. Южно-Иусская-8004

Скв. Пулытьинская-10324

Скв. Эсская-4

м ерка-

Черка-шински

Черка-шинский

Черка-шински

А

B

КВ

T

КВ кий В.В.,

Черка-шинский

Тюменская

Дельтовый комплекс ( 1 – 9 ): 1 — фуркирующие реки, питающие каналы, 2 — внутренняя пойма, пойменные озера, 3 — временно заливаемые участки пойм, 4 — дельтовые распределительные каналы, 5 — внутридельтовые заливы, 6 — проксимальная часть фронта дельты, 7 — средняя часть фронта дельты, 8 — дистальная часть фронта дельты, 9 — продельта; комплекс аккумулятивных тел мелководного шельфа ( 10 – 16 ): 10 — барьер, береговая равнина, 11 — вдольбереговой трансгрессивный бар, 12 — проксимальная часть предфронтальной зоны, 13 — дистальная часть предфронтальной зоны, 14 — гребни штормовых волн (темпеститы), 15 — открытый шельф, 16 — склоновая часть (клиноформа).

Скважины: A — Новотроицкая-5 - Ереминская-10 - Ереминская-3 - Ереминская-2 - Оурьинская-4 - Евринская-2 - Трехо-зерная-45 - Восточно-Урайская-201; B — Зареченская-2 - Войтинская-10322 - Южно-Иусская-8004 - Пулытьинская-10324 -Котыльинская-8016 – Эсская-4

Delta sequence ( 1 – 9 ): 1 — braided rivers, feeder channels, 2 — inner floodplain, lowland lakes, 3 — temporarily flooded floodplain areas, 4 — delta distributary channels, 5 — inrtadelta gulfs, 6 — proximal part of delta front, 7 — middle part of delta front, 8 — distal part of delta front, 9 — prodelta; shallow-water shelf sequence of depositional bodies ( 10 – 16 ): 10 — barrier, coastal plain, 11 — alongshore transgressive bar, 12 — proximal part of prefrontal zone, 13 — distal part of prefrontal zone, 14 — storm sea brows (tempestites), 15 — open shelf, 16 — slope part (clinoform).

Wells: A — Novotroitskaya-5 – Ereminskaya-10 – Ereminskaya-3 – Ereminskaya-2 – Our’inskaya-4 – Evrinskaya-2 – Trekhozernaya-45 - East Uraiskaya-201; B — Zarechenskaya-2 - Voitinskaya-10322 - South Iusskaya-8004- Pulyt’inskaya-10324 -Kotyl’inskaya-8016 – Esskaya-4

чано-алевритовых отложений в составе верхнеле-ушинской подсвиты с эффективными толщинами от первых метров до 90–100 м и Кп от 21 до 39 %. Наилучшие коллекторы накапливались в пределах проксимальных частей фронта дельт, получивших свое распространение на юго-западе и северо-западе исследуемой территории. При движении в восточном направлении в область открытого шельфа разрез практически полностью глинизируется. Перспективы данного стратиграфического интер-

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 10. Волновая картина в области развития карбанской свиты (фрагмент временного разреза ПР201922-07)

Fig. 10. Wave pattern in the area of the Karbansky Fm occurrence (fragment of time section along ПР201922-07 line)

Скв. Новотроицкая-5

1 — кривая каротажа КС; 2 — денудационно-аккумулятивная равнина; 3 — линии сейсмических профилей; 4 — фрагмент профиля 2021922-07; 5 — скважина.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 3, 5, 8

1 — resistivity log diagram; 2 — plain of denudation and accumulation; 3 — seismic survey line; 4 — fragment of 2021922-07 line;

5 — well.

For other Legend see Fig. 3, 5, 8

вала подтверждены открытиями на юго-востоке исследуемой территории месторождений им. Эрвье и им. Белкиной (газонефтяные залежи в отложениях пласта А 1 , максимальный дебит газа составил 235,5 м3/сут).

Оценивая полученные результаты, отметим, что залежей нефти и газа в отложениях харасоим-ского и карбанского резервуаров на сегодняшний день не выявлено, при этом данные по описанию керна и испытаниям имеются в единичных скважинах. Причиной довольно низкой продуктивности вышеуказанных пластов явился и тот факт, что испытание проводилось с помощью испытателей пластов на буровых трубах (КИИ). К информации, полученной при испытании данным способом, нужно относиться с осторожностью, поскольку пакеровка (установка пакеров, герметизирующих испытываемый объем) не обеспечивала герметичности, а объем притока не создавал поступление пластового флюида. Обычно при таких испытаниях получали приток фильтрата бурового раствора или другой технической жидкости. Дебит притока рассчитывался исходя из объема пластоиспытате-ля и времени стояния «на притоке», т. е. не только приблизительно, но и ошибочно при отсутствии герметичности. В тех случаях, когда в пробуренной скважине не было выявлено однозначно продуктивных пластов (обычно это происходило в новых районах или «нестандартных» интервалах разреза, например, в доюрском комплексе, где четкие кри- терии нефтегазоносности по данным ГИС не ясны), обсадные колонны в скважины не спускались, использовались пластоиспытатели. Обычно притоков УВ такие испытания не давали.

Тем не менее, нефтегазоносность неокомского интервала подтверждается испытаниями на ряде площадей Приуральской зоны:

– в отложениях харасоимской свиты незначительные притоки газа с водой получены в скважинах Евринская-18, Ереминские-1, 3, 5, Заречен-ские-2, 3, чуть восточнее исследуемого района — в скв. Верхнекондинская-5. Признаки газоносности выявлены при испытании свиты на Эсской площади, где в скв. 1 из интервала 1456–1465 м получен приток воды с обильным содержанием газа ( Q г = = 0,0126 тыс. м3/сут);

– в отложениях карбанской свиты получены совместные притоки воды и газа в пределах Кузнецовской и Назаровской площадей: в скв. Кузне-цовская-1 из интервалов 808–825 и 848–852 м дебит газа составил 0,24 и 0,29 тыс. м3/сут соответственно, дебит воды — 1400 и 518 м3/сут соответственно; в скв. Кузнецовская-14 из интервалов 736–739 и 742–744 м дебит газа оценен в 0,3 тыс. м3/сут, дебит воды — 653,8 м3/сут; в скв. Назаровская-2 при совместном испытании нижнеалымской, карбанской свит и доюрского комплекса получен незначительный приток газа ( Q г = 0,79 тыс. м3/сут) с водой ( Q в = = 185,1 м3/сут);

– в отложениях нижнелеушинской подсвиты (пласт Н) помимо открытых залежей УВ незначительные дебиты газа зафиксированы в скважинах Березовская-8 ( Q г = 0,0072 тыс. м3/сут, Q в = = 29,5 м3/сут), Ереминская-3 ( Q г = 0,36 тыс. м3/ сут, Q в = 392,7 м3/сут), Южно-Алясовская-20 ( Q г = = 0,0002 тыс. м3/сут, Q в = 0,2 м3/сут). Газопроявления отмечены при испытании скважин Азовы-Мужи-7 (из интервалов 662–666 и 692,5–696 м выделялся метаново-азотный газ с содержанием азота 45 %), Асмановская-102, Березовская-2, Северо-Ванзетур-ская-156, в скв. Лот-Панская-71 в керне в интервале 1130,2–1132,2 м отмечались пузырьки газа;

– в отложениях верхнелеушинской подсвиты в скважинах Индринская-1 и Оурьинская-6 получены притоки нефти, газа и воды; в скв. Северо-Алясов-ская-25 из интервала 1030–1050 м получен приток газа дебитом 31,6 тыс. м3/сут; в скважинах Еремин-ские-1, 3, 4, 5 получены притоки нефти, воды и незначительные притоки газа; газопроявления отмечены при испытании скв. Евринская-18 (интервал 1012–1027 м), скважины 1 и 2 Зареченской площади (интервалы 765–767 и 791–793 м соответственно).

Заключение

На основании результатов обобщения и комплексной интерпретации имеющегося массива геолого-геофизической информации авторы статьи уточнили сейсмогеологическую модель строения и перспективы нефтегазоносности неокомского нефтегазоносного комплекса в рамках Приуральской зоны. Первоочередной интерес здесь представляют структурно-литологические и литологические объекты, приуроченные к обстановкам фронта дельт и русловым осадкам палеорек, а также структурностратиграфические ловушки вблизи выступов фундамента, формировавшиеся по типу отложений во-гулкинской толщи.

Следует также отметить, что работы, выполненные ранее по оценке перспектив как неокомского, так и других нефтегазоносных комплексов в рамках западной периферии провинции, носят преимущественно фрагментарный характер. При этом анализ имеющегося геолого-геофизического материала позволяет сделать вывод о высокой вероятности открытия средних и мелких месторождений в зонах развития песчано-алевритовых толщ как базовых горизонтов юры и коры выветривания, так и мелового нефтегазоносного комплекса. Основной проблемой Приуральской зоны является ее слабая изученность, поэтому первостепенной задачей здесь должно быть последовательное стадийное проведение геолого-разведочных работ, включая геохимическую съемку. Также немаловажными задачами являются переобработка архивных материалов сейсморазведочных работ и анализ качества ранее выполненного бурения. Несомненно, новые сведения позволят установить критерии локализации участков, перспективных для обнаружения залежей, и уточнить потенциально перспективные ресурсы УВ.