Строение и вероятная магматическая природа краевой дамбы юго-восточного шельфа Корейского полуострова

Автор: Ломтев В.Л.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

По результатам интерпретации карты аномального гравитационного поля в редукции Буге и данных НСП анализируется строение и вероятная интрузивная природа краевой дамбы юго-восточного шельфа Корейского п-ова (Сино-Корейский щит). Oна выделяется линейной положительной (40-60 мГал) аномалией (220 + 100 км), выходящей в Цусимский (Корейский) пролив. По сейсмическим данным дамба и линейная аномалия - результат внедрения интрузии основных или ультраосновных пород в акустический фундамент и неоген-четвертичный осадочный чехол (мегадайка).

Сино-корейский щит, цусимский (корейский) пролив, шельф, краевая дамба, линейная гравитационная аномалия, интрузия (мегадайка)

Короткий адрес: https://sciup.org/14328789

IDR: 14328789 | УДК: 550.834:550.831

Текст научной статьи Строение и вероятная магматическая природа краевой дамбы юго-восточного шельфа Корейского полуострова

Континентальные шельфы представляют затопленную, мелководную периферию современных материков Земли. В геолого-геофизическом отношении это наиболее изученная часть Мирового океана, в том числе благодаря нефтегазовой разведке [13, 14]. Основные представления и модели строения континентальных шельфов разработаны в 60-70-е годы прошлого века по материа лам одноканального НСП МОВ (рис. 1 а-з) и бурения [14]. В контексте настоящей работы обратим внимание на краевые дамбы, впервые описанные К.О. Эмери как погребенные поднятия у бровки или внешнего края шельфа. Он считал их тектоническими барьерами или горстами акустического фундамента (tectonic dam - тихоокеанский шельф Северной и Южной Америки), антикли-

Рис. 1 а-з. Модели континентальных шельфов [14]:

1 - породы фундамента; 2 - соляные купола; 3 - коралловый риф; 4 - вулканическая постройка

налями, реже барьерными рифами или соляными куполами (диапиры), определявшими локализацию поступающего со смежной суши осадочного материала в шельфовых прогибах.

Ф.П. Шепард дополнил модели краевых дамб Эмери вулканическими постройками (рис. 1 з), а соляной диа-пиризм - и возможными проявлениями грязевулканиз-ма [14]. Он обратил внимание на признаки абразии (срез наклонных слоев) на шельфе - местами аномально мощный осадочный разрез, выходящий на континентальный склон и нередко нарушенный сбросами (рис. 1 а-г). Г.Д. Хедберг в 1970 г. детализировал строение этого разреза у бровки шельфа, выделив проградационный и эрозионный типы (см. рис. 124 в [13]). Заметим, что описываемые дамбы он называл краевыми грядами.

На интрузивную природу и молодой, четвертичный, возраст аналогичных структур на шельфе Сенегала (интрузия базальтов, вскрытая бурением) и Восточно-Китайского моря (по данным НСП) впервые, видимо, обратил внимание М. Хосино [13]. По результатам геологической интерпретации данных НСП МОВ (непрерывное сейсмическое профилирование методом отраженных волн) и МОГТ (метод общей глубинной точки) ОАО «Дальморнефтегеофизика»), краевые дамбы на шельфе северо-востока Сахалина и магаданском шельфе Охотского моря образованы молодыми, вероятно раннечетвертичными, мегадайками ультрабазитов шириной от 2 до 8 и протяженностью до 360 км с характерными линейными гравимагнитными аномалиями (рис. 2) [7, 8, 16].

Охотский шельф на юго-западе о. Итуруп в районе экструзивной соммы кальдеры Львиная Пасть формирует кольцевая среднечетвертичная дайка вязких магм

[5]. Интрузивную природу, видимо, имеет известная магнитная мегааномалия вдоль внешней дуги Курил [12].

Единственной классической мегадайкой мира принято считать Великую дайку шириной 3,2-12,3 и протяженностью 560 км на территории Республики Зимбабве [11 ]. Длительное время ультрабазиты Великой дайки - лополита в поперечном сечении - находятся в горнорудной разработке (хром, никель, медь, платина).

Из изложенного выше понятен интерес к строению и, возможно, интрузивной природе (мегадайка) краевой дамбы и связанной с ней в плане крупной линейной гравитационной аномалии [6], давно известных на юго-восточном шельфе Корейского п-ова (Сино-Корейский щит) и прилегающем северном выходе из Цусимского (Корейского) пролива [9, 14, 18]. Эта работа дополняет нашу предшествующую статью по сейсмо стратиграфии, магматизму и нефтегазоносности прилегающих батиальных котловины и трога Уллындо [4], основанную на результатах геологической интерпретации данных НСП, полученных в 1991 и 1993 годах во время российско-южнокорейских (ИМГиГ - KORDI) геолого-геофизических исследований [1, 18].

Исходные данные

Основными материалами для настоящей работы стали уточненные гравиметрические карты в редукции Буге по юго-востоку Корейского п-ова и смежной подводной континентальной окраине из отчета [18], батикарта и профиль НСП №17 [17] (рис. 3-5) и для сравнения -опубликованные данные МОГТ и НСП по охотским мегадайкам (рис. 2) [6, 8,16].

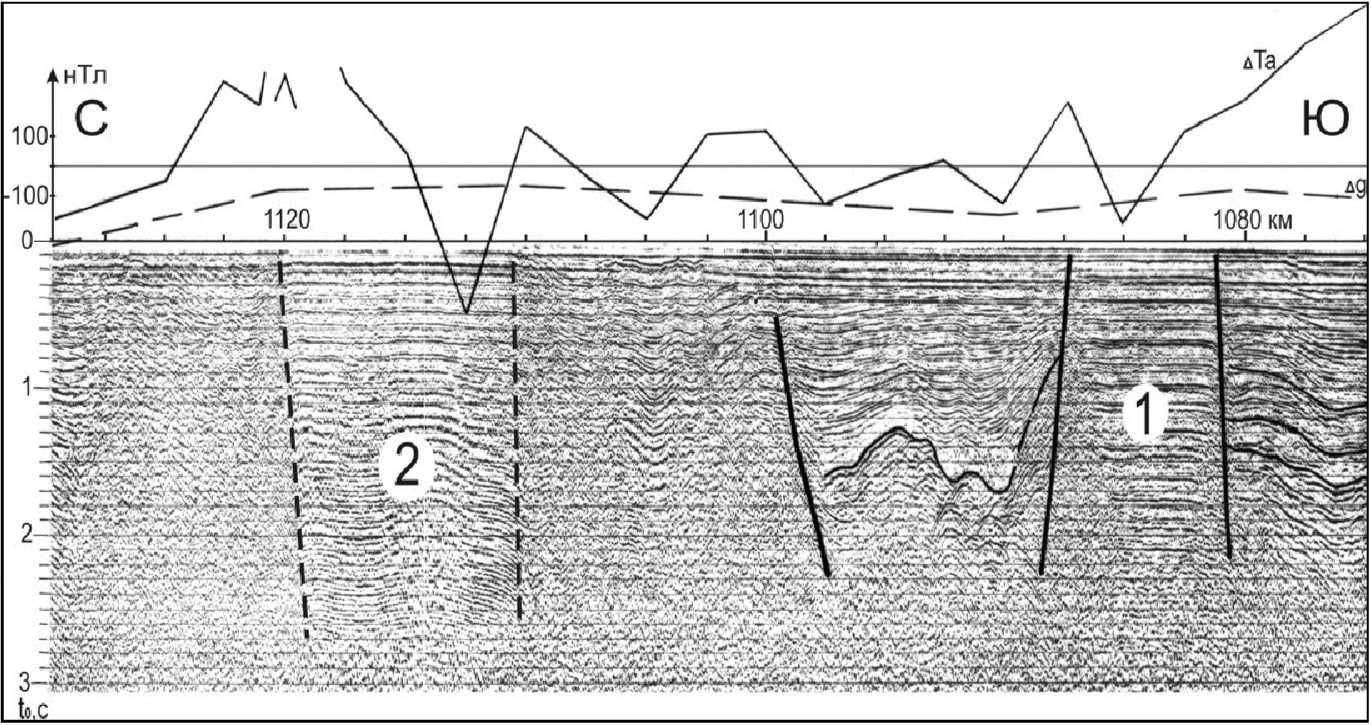

Рис. 2. Профиль МОГТ 1632 ОАО «Дальморнефтегеофизика» через

Магаданскую (1) и Кони-Пьягинскую (2) мегадайки [8]: ломаная линия - наблюденная кривая аномального магнитного поля, пунктир - кривая аномального гравитационного поля. Вертикальный масштаб в секундах двойного пробега, горизонтальный масштаб в километрах

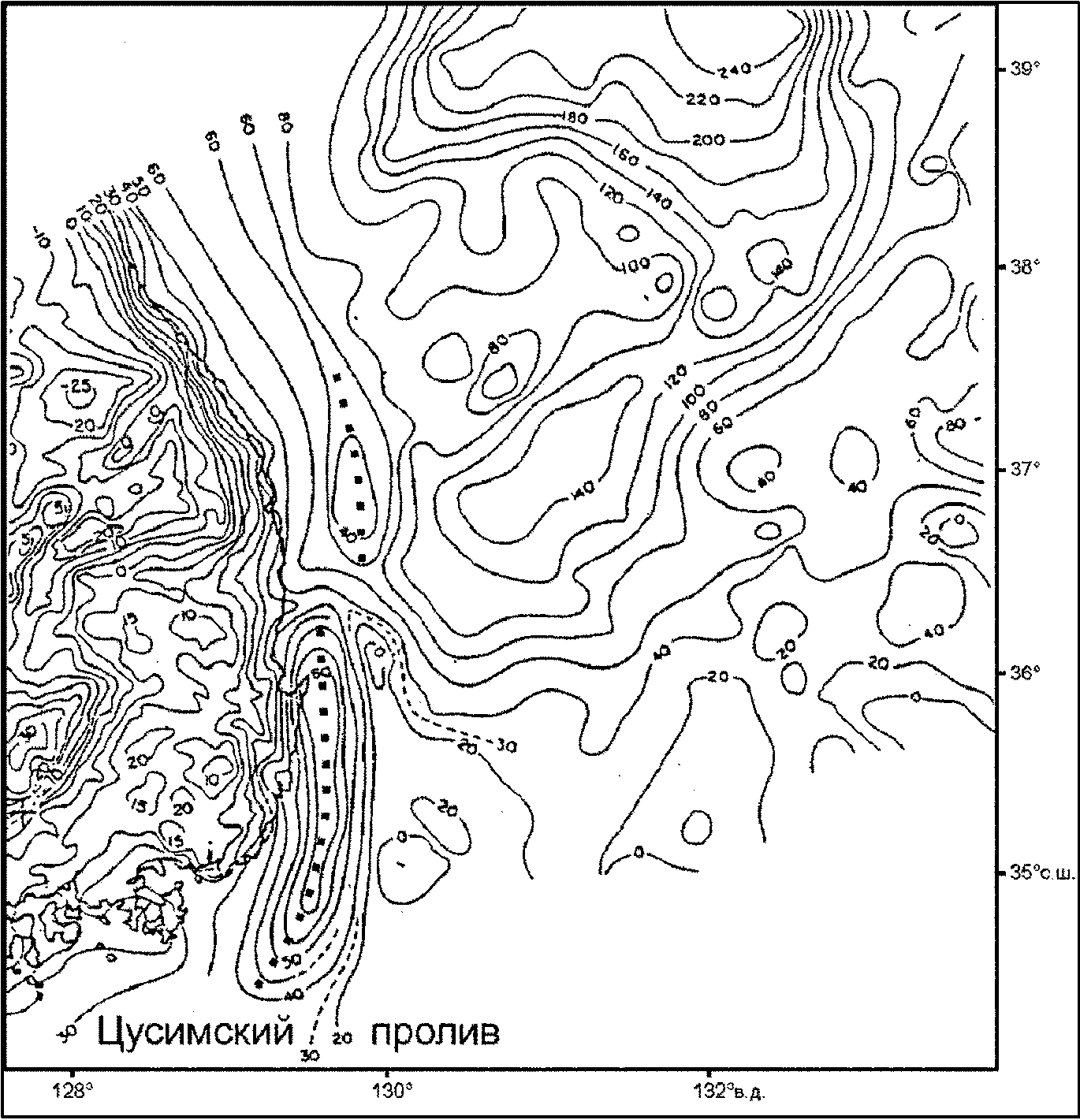

Рис 3. Гравиметрическая карта Корейского п-ова и его юго-восточной подводной окраины в редукции Буге [18]. Сечение изоаномал от 5 (суша и шельф) до 20 мГал (континентальный склон). Линия черных квадратов - Цусимская мегадайка [6] здесь и на рис 4

На гравикарте района (рис. 5) по амплитудам аномального гравитационного поля четко обособляются Корейский п-ов, или Сино-Корейский щит, (±30 мГал), его япономорский шельф (±40-60 мГал) и Прикорейс-кий (±20-40 - 80-240 мГал) бордерленд [10], или континентальный склон. В строении последнего депрессиям рельефа отвечают относительные минимумы поля, а выступам пород архея - максимумы [2,10,15]. Резкие отличия рассматриваемых морфоструктур проявляются также в размерах показанных аномалий и их простираниях. Особенно четко выделяется меридиональная положительная аномалия протяженностью 220 и шириной 58 км с осью близ бровки континентального шельфа и его крае вой дамбы [9, 18]. Она оконтуривается изоаномалами 40-60 мГал, следующими примерно параллельно береговой линии Корейского п-ова с выходом на юге на акваторию Цусимского пролива. Близ ее северного окончания выделяется небольшая меридиональная положительная аномалия протяженностью около 100 км, северное окончание которой с края континентального шельфа смещено на верхнюю часть континентального склона с глубинами 200-400 м (рис. 4).

Таким образом, обе гравитационные аномалии маркируют градиентную зону, видимо связанную с региональным глубинным разломом. Однако последний, вслед за П.Н. Кропоткиным и Ро Су Воном, здесь обыч-

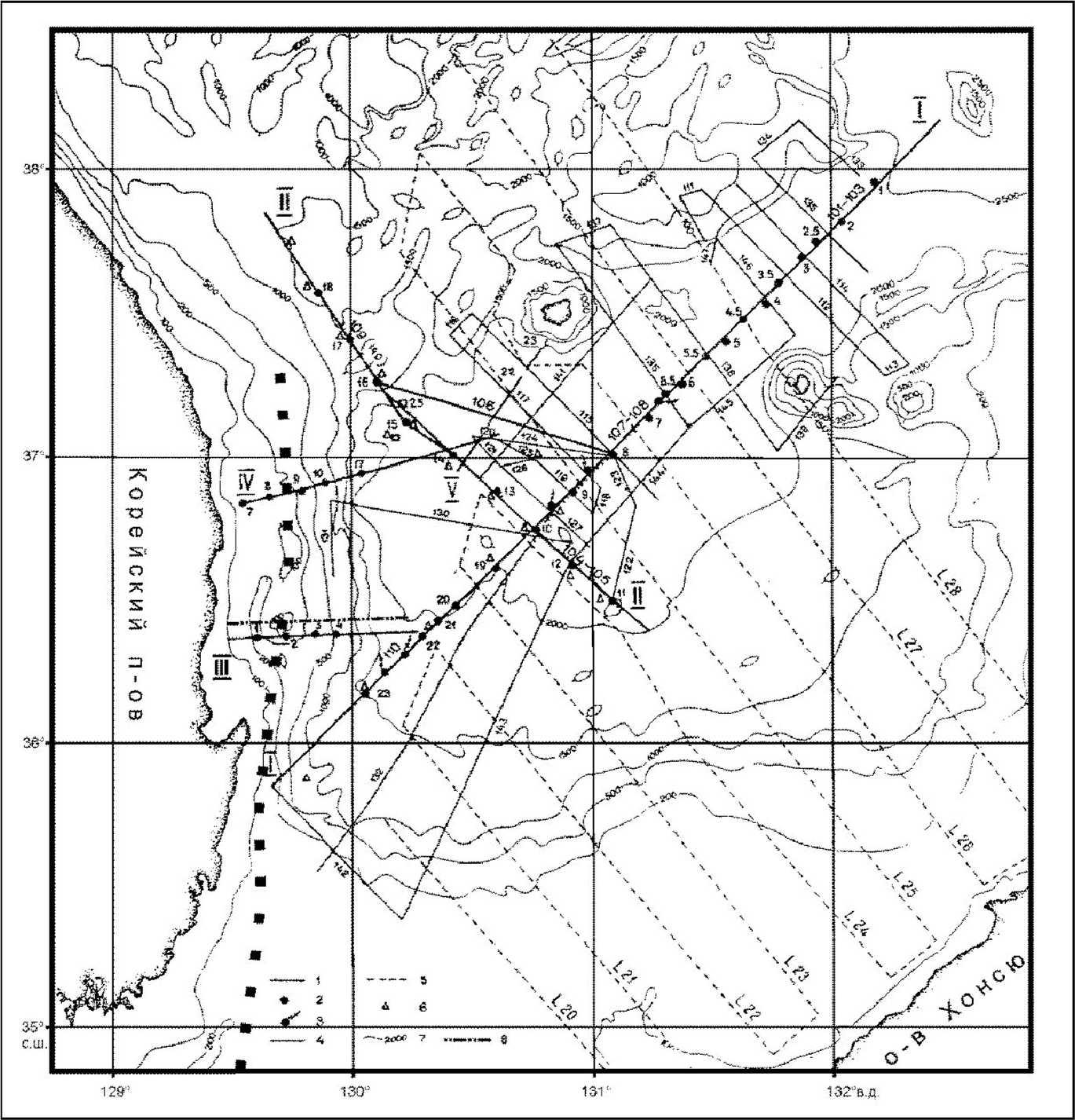

Рис. 4. Батиметрическая карта юго-восточной подводной окраины Корейского п-ова [4, 18]:

1 - профили МПВ HV, 2,3 - положение автономных донных сейсмо станций и сейсмобуев соответственно [1]; 4,5 - профили НСП ИМГиГ и Геологической службы Японии (ссылка в [4]) соответственно; 6 - точки определения кондуктивного теплопотока; 7 -изобаты в метрах; 8 - профиль НСП №17 (см. рис. 5)

но проводят в основании верхнего уступа континентального склона на глубинах 1000-1500 м [1,2,10].

Для определения геологической природы аномальных масс, образующих эти аномалии, обратимся к материалам сейсморазведки. На широтном профиле М11В Ш [1, 6] на краю юго-восточного шельфа Корейского п-ова выделяется слегка асимметричный выступ, или горст, акустического фундамента, ограниченный нормальными сбросами. Заметим, что это вполне традиционная тектоническая интерпретация выступов фундамента и в других регионах Мирового океана [12-14].

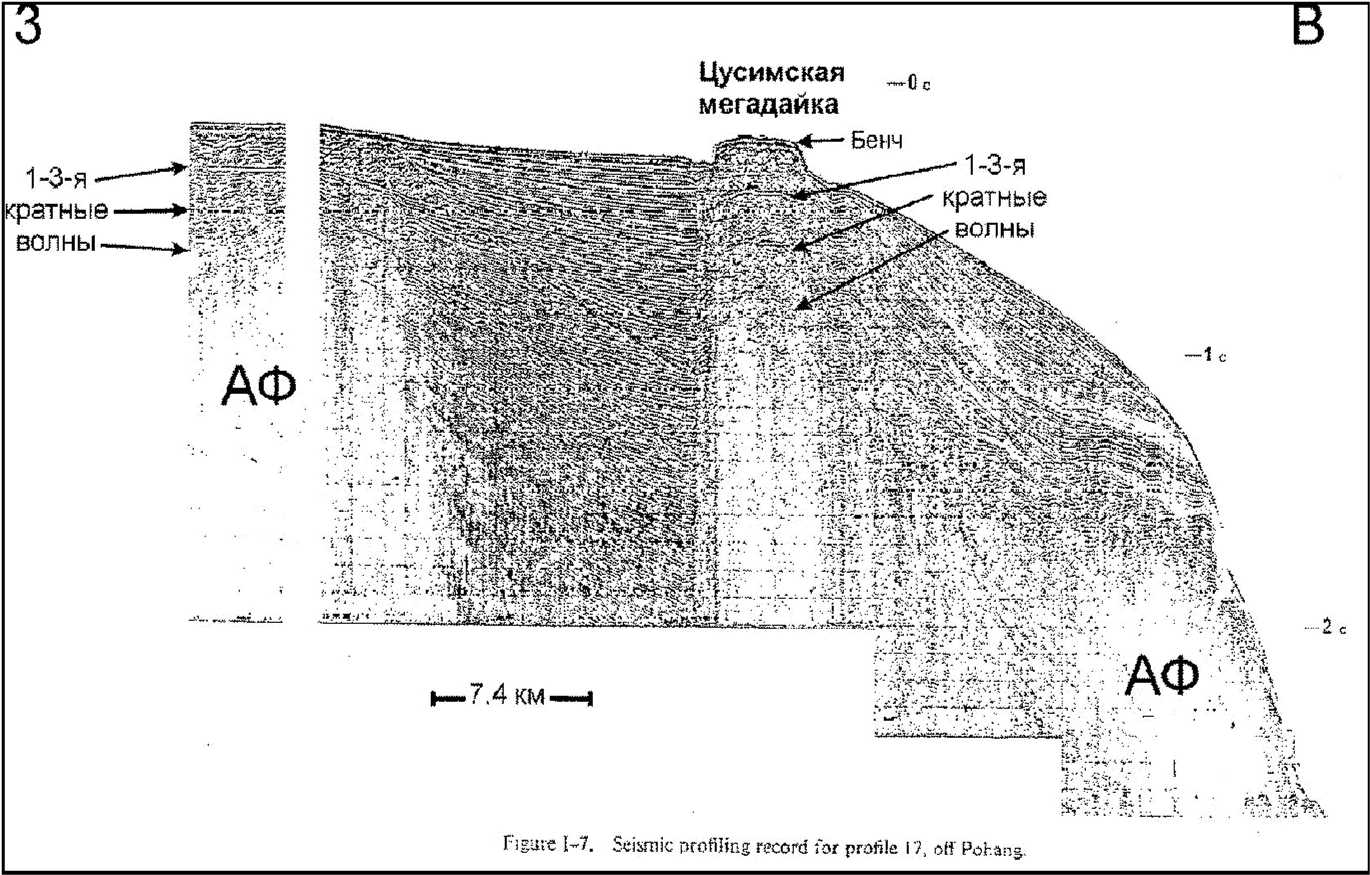

На проходящем рядом профиле НСП МОВ №17 вы деляются следующие черты строения краевой дамбы (рис. 5). В рельефе шельфа она представляет собой низкую столовую гряду с крутыми бортами, оконтуренную изобатой 100 м. Гряда имеет уплощенную, вероятно, аб-радированную вершину (бенч) шириной около 5 км. Под ней, судя по 1-3-й кратным волнам зоны реверберации, залегают среднескоростные породы акустического фундамента, формирующие вертикальный блок в низкоскоростном, неоген-четвертичном чехле (вмещающий матрикс) висячего осадочного бассейна Пхохан (Pohang -[1 ]). По аналогии с охотскими мегадайками маломощная (первые метры) валунно-галечная отмостка на бенче

Рис 5. Профиль ПСП МОВ №1 7 [17]. Вертикальный масштаб в секундах двойного пробега. Зоны реверберации с 1-, 2- и 3-й кратными волнами под краевой дамбой (мегадайка) и в зоне выхода докайнозойских пород акустического фундамента (АФ) слева (внутренний шельф)

способна формировать вертикальную зону реверберации сейсмических волн из-за резкого (от 1,5 км/с в воде до ~ 5 км/с в блоке) скачка скорости распространения продольных волн (рис. 2) [8]. Заметим, что другая зона реверберации на этом профиле связана с выходом на дно докайнозойских пород акустического фундамента [1, 2,4,15].

Высота блока фундамента на рис. 5 соответствует мощности неоген-четвертичного чехла, которая здесь составляет около 700 м (при средней скорости распространения продольных волн в чехле 2000 м/с). Вблизи его стенок осадочные слои приподняты, что указывает на относительное воздымание блока или опускание прилегающих территорий, особенно к северу. В строении чехла близ бровки континентального склона четко выделяется придонная линза мощностью до 300 м (определена при средней скорости распространения продольных волн 1600 м/с). Она вложена или прислонена к северному склону дамбы и, следовательно, моложе ее. Формирование линзы, вероятно, связано с абразией дамбы и выносом осадков с прилегающей суши по долинам, выходящим на континентальный склон [18, 19]. С учетом общепринятого поздне-, реже среднечетвертичного возраста континентальных шельфов Мирового океана можно говорить о довольно молодом, возможно раннечетвертичном, возрасте краевой дамбы юго-восточного шельфа Корейского п-ова [6].

Сопоставляя рис. 1-5, приходим к выводу, что рассматриваемый вертикальный блок акустического фун дамента под краевой дамбой является крупной интрузией или мегадайкой (Цусимской [6]) основных или ультра-основных пород. По аналогии с многочисленными дайками Сино-Корейского щита [2, 3, 15] ее могут слагать щелочные габброиды, трахидолериты или лимбургиты с ксенолитами ультраосновных пород. В плане Цусимская дайка разделяет поля молодых наземных траппов щита и область кислого, экструзивного вулканизма в котловине и троге Уллындо и прилегающих районах Прикорейского бордерленда [4,18].

Обсуждение результатов

Из представленных материалов гравиметрии в редукции Буге и сейсморазведки можно сделать вывод, что крупная линейная аномалия и краевая дамба юго-восточного шельфа Корейского п-ова имеют интрузивную природу (мегадайка) и молодой, вероятно четвертичный, возраст. С учетом выхода аномалии в Цусимский пролив дайку предлагается называть Цусимской [6]. Аналогично охотским мегадайкам резкий (~2-3 км/с) скачок скорости распространения продольных волн в неоген-чет-вертичном чехле и теле дайки [1] позволил определить положение и вертикальное падение ее стенок на профиле НСП №17. Однако в строении Трехбратской мегадайки на профиле МОГТ вместо зоны реверберации можно видеть вертикальный перерыв сейсмозаписи в кайнозойском осадочном чехле в своде протяженной одноименной антиклинали или краевой дамбы северо-восточного шельфа о. Сахалина [16]. Примечательно, что к западу от нее располагаются практически все открытые залежи углеводородов Севере-Сахалинского нефтегазоносного бассейна.

В фундаменте юго-восточного шельфа Корейского п-ова, который с поверхности слагают средне скоростные породы мезопалеозоя [1-3, 15], выделить мегадайку методами МНВ или МОГТ маловероятно [20]. Видимо, поэтому до сих пор не расшифрована геологическая природа крупной линейной магнитной аномалии на внешней дуге Курил [9, 12]. Комплексирование геолого-геофизических методов при изучении Цусимской и Охотских мегадаек [5-8], возможно, позволит прояснить геологическую природу и ряда других линейных, дуговых или кольцевых гравимагнитных аномалий на континентах и Мировом океане [9], изучить их строение, историю и механизм формирования.

Заключение

Совместная интерпретация материалов гравиметрии и сейсморазведки позволяет предполагать интрузивную природу краевой дамбы юго-восточного шельфа Корейского п-ова (Цусимская мегадайка) и ее молодой, вероятно раннечетвертичный, возраст. Следовательно, расширяется круг моделей строения континентальных шельфов Мирового океана, а в региональной геологии Сино-Корейского щита и впадины Японского моря появился новый крупный объект для будущих геолого-геофизических исследований.

Список литературы Строение и вероятная магматическая природа краевой дамбы юго-восточного шельфа Корейского полуострова

- Аносов Г.И., Сок Б.Ч., Аргентов В.В. и др. Строение восточного шельфа полуострова Корея по сейсмическим данным//Тихоокеан. геология. 2000. Т. 19, № 2. С. 3-16.

- Геологическое строение западной части Японского моря и прилегающей суши. Владивосток: Дальнаука, 1993. 211 с.

- Геология Кореи. М.: Мир, 1964. 264 с.

- Ломтев В.Л. Новые данные о строении котловины и трога Уллындо (Японское море)//Строение земной коры и перспективы нефтегазоносности в регионах Северо-Западной окраины Тихого океана. Южно-Сахалинск: ИМГиГ ДВО РАН, 2000. Т. 2. С. 54-74.

- Ломтев В.Л. Новые данные о строении юга охотской окраины Курильской дуги//Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2010. № 1. С. 74-83.

- Ломтев В.Л. Цусимская шельфовая мегадайка (Японское море)//Физика геосфер:. VI Всероссийский симпозиум, 7-11 сентября 2009 г., Владивосток: мат-лы докл. Владивосток: ТОИ ДВО РАН, 2009. С. 201-206.

- Ломтев В.Л., Патрикеев В.Н. Сейсмические исследования ИМГиГ ДВО РАН в Северо-Западной Пацифике (1980-2005 гг.)//Вестник ДВО РАН. 2006. № 1. С. 59-66.

- Ломтев В.Л., Патрикеев В.Н., Гуринов М.Г. Новые данные о строении дна Охотского моря//Тихоокеан. геология. 2009. Т. 29, № 3. С. 3-8.

- Международный геолого-геофизический атлас Тихого океана/ред. Г.Б. Удинцев, М., СПб.: МОК (ЮНЕСКО), РАН, ФГУП ПКО «Картография», ГУНиО, 2003. 192 с.

- Основные черты геологического строения дна Японского моря. М.: Наука, 1978. 264 с.

- Сысоев Ф.А., Кузнецов К.М. Великая дайка//Горная энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1984. Т. 1. С. 337.

- Тектоника Курило-Камчатского глубоководного желоба. М.: Наука, 1980. 179 с.

- Хосино М. Морская геология. М.: Недра, 1986. 432 с.

- Шепард Ф.П. Морская геология. Л.: Недра, 1976. 488 с.

- Geology of Korea/Lee D.-S., (ed.). Seoul: Kyohak-Sa Publishing Co.& Geol. Society of Korea, 1987. 515 p.

- Lomtev V.L., Litvinova A.V. New data on the structure of the offshore margin of the Northern Sakhalin//Geodynamics & Tectonophysics, 2011. V. 2, N 1. P. 83-94.

- Shluter H.U., Chun W.C. Seismic surveys off the East coast of Korea//United Nations ESCAP, CCOP Technical Bull., 1974. Vol. 8. P. 1-14.

- Suk B.-Ch., Anosov G.I. et. al. An oceanographic study in the East Sea (the Sea of Japan) -Korea and Russia cooperative research. Seoul: KORDI, BSPN 00213-625-5. 1993. N 10. 280 р.

- Suk B.-Ch., Anosov G.I., Semakin V.P., Svarichevsky A.S. Bathymetry and morphotectonic elements in the Ulleung basin, East Sea of Korea//Korean Jour. of Geophys. Res., 1996. Vol. 24, N 1. P. 1-10.

- Yoon S.H., Park S.J., Chough S.K. Evolution of sedimentary basin in the southwestern Ulleung Basin margin: Sequence stratigraphy and geologic structures//Geosciences Jour., 2002. Vol. 6, N 2. Р. 149-159.